莫高窟第428窟供养人画像及其相关问题研究

陈培丽

(兰州大学 敦煌学研究所,甘肃 兰州 730020)

第428窟位于莫高窟南区中段三层,窟室规模宏大、内容精美、题材多样,不仅是莫高窟北朝石窟的代表,也是研究北周石窟艺术、佛教思潮和艺术交流的重要遗存。学界普遍认为其为北周时任瓜州刺史的建平公于义主持修建,始凿年代约为北周武帝灭佛前的五至十年间。

第428窟是莫高窟供养人画像数量最多的一个洞窟,仅表层供养人画像就有1242身①相关文献中记载的第428窟供养人画像数量大多都是表层供养人画像数量,且数量颇不统一,如《敦煌莫高窟内容总录》计为1077身,施萍婷和贺世哲计为1198身,范泉计为1242身,其他学者多写作1200多身。本文采用范泉的统计数量。参见敦煌文物研究所编《敦煌莫高窟内容总录》,北京:文物出版社,1982年,第157-158页;施萍婷、贺世哲《近承中原远接西域——莫高窟第四二八窟研究》,敦煌研究院编《敦煌石窟艺术·莫高窟第428窟》,南京:江苏美术出版社,1998年,第10页;范泉《周武灭法与敦煌北周石窟营造的关系——以莫高窟第428窟供养人图像为中心》,《敦煌学辑刊》2008年第4期,第116页。,相较莫高窟供养人画像数量次之的第98窟 (292身)有4倍之多,因此受到了学界的广泛关注。范泉从供养人画像的重绘以及僧侣供养人像的出现入手对该窟供养人画像作了专题研究②范泉《周武灭法与敦煌北周石窟营造的关系——以莫高窟第428窟供养人图像为中心》,第114-122页。;施萍婷认为第428窟绘制如此众多的供养人画像有两种可能:一种是由于义发起,其他人跟随作“随喜功德”,另一种是在于义离任之后重画③施萍婷《建平公与莫高窟》,《敦煌石窟与文献研究》,杭州:浙江大学出版社,2015年,第43页。,至于供养人画像的重绘原因,她认为可能是因为“原来 ‘随喜供养’的人数较少,或计算不周”①施萍婷、贺世哲《近承中原远接西域——莫高窟第四二八窟研究》,《敦煌石窟艺术·莫高窟第428窟》,第25页。;赖奂瑜的硕士学位论文为第428窟的单窟研究,他在文中未将供养人画像作为重点来谈,仅在对窟主和历史背景的相关论述中提及②赖奂瑜《敦煌莫高窟四二八窟研究》,台湾大学硕士学位论文,2013年,第83-88页。;胡同庆对第428窟供养人衣服的色彩排列组合状况进行了美学分析③胡同庆《试探敦煌北朝时期供养人画像的美学意义》,《敦煌研究》2015年第1期,第40页。;更多学者则是通过第428窟现存供养人题记来讨论该窟的窟主和开窟时间问题,如李崇峰④李崇峰《敦煌莫高窟北朝晚期洞窟的分期与研究》,《佛教考古——从印度到中国》,上海:上海古籍出版社,2014年,第414页。、贺世哲⑤贺世哲《从供养人题记看莫高窟部分洞窟的营建年代》,敦煌研究院编《敦煌莫高窟供养人题记》,北京:文物出版社,1986年,第198页。、马德⑥马德《敦煌莫高窟史研究》,兰州:甘肃教育出版社,1996年,第69-70页。等。前贤的研究成果使笔者深受启发,下文在考察第428窟供养人画像绘制情况的基础上,重点就该窟出现众多供养僧人像的实情,分析其背后的社会原因。

一、第428窟供养人画像的绘制情况

第428窟供养人画像经过重绘,重绘手法是在原壁面刷一层白粉,然后在白粉上绘制新的供养人画像,随着时间的推移,白粉的固着力逐渐减弱,被覆盖的底层供养人画像逐渐显现出来⑦范泉《周武灭法与敦煌北周石窟营造的关系——以莫高窟第428窟供养人图像为中心》,第116页。,因此该窟的供养人画像分为表层和底层两部分。

(一)表层供养人画像

表层供养人画像主要分布于中心柱四面龛沿和四壁下层,总体保存状况良好,除大部分供养人题记无法识别外,人物的性别、服饰、动态等特征较为清楚。

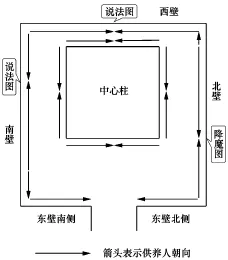

从排列组合情况看,表层供养人画像可以分为8组 (图1):中心柱四面龛沿每面各1组,每组以榜题框为中心左右分列相对而立。四壁有4组,第1组自东壁北端下方至南壁东起第一铺说法图下方,以东壁甬道为中心左右分列相对而立;第2组自南壁东起第一铺说法图下方至南壁西端下方,以南壁西起第三铺说法图为中心左右分列相对而立;第3组自西壁南端下方至北壁西起第一、二铺立佛说法图中间下方,以西壁正中说法图为中心左右分列相对而立;第4组自北壁西起第一、二铺立佛说法图中间下方至北壁东端下方,以北壁降魔图为中心左右分列相对而立 (图2、3、4、5)。

图1 第428窟表层供养人画像排列组合情况 (采自范泉《周武灭法与敦煌北周石窟营造的关系——以莫高窟第428窟供养人图像为中心》,第122页)

图2 东壁下层供养人画像 (采自ARTstore资料库)

图3 南壁下层供养人画像 (采自ARTstore资料库)

图4 西壁下层供养人画像 (采自ARTstore资料库)

图5 北壁下层供养人画像 (采自ARTstore资料库)

从形象特征情况看,表层供养人画像可以分为五种:汉装男供养人、胡装男供养人、僧人、女供养人和侍从。每一种供养人画像的形象特征具有一致性:汉装男供养人大多头戴小冠,上身着大袖长袍的襦服,上襦领口敞开,对襟直下,袖身上窄下宽,腰束带,内着以白色布帛制作的曲领中单,下身着裙裙边曳地 (图6);胡装男供养人有的头裹折檐巾帻,发髻上插导簪,有的头裹平巾帻,有的头裹黑色“幅巾”,他们全部双手拢袖,身穿袴褶,上褶为土红色圆领、对襟、窄袖衣,其中领口、衣襟和袖口部位以同色衣料缘边,束腰,衣长至膝,下为红色小口袴;僧人均身披双领下垂式袈裟,领口呈“V”型,内着僧祇支,腹前搭一块名为“随坐衣”的布帛 (图7);女供养人头梳百合分髾髻,身穿大袖襦裙,上襦开领直襟,衣领外翻,衣袖为上紧下宽的“垂胡袖”,衣缘呈圆弧状,内着圆领中单,正中有开缝线,下裙曳地,遮蔽脚踝,通体衣色不超过三种,显得简约素雅,给人一种风动韵律之美感 (图8);男侍从身穿圆领窄袖胡服,衣长过膝,中间有明确的门襟结构线,整体装束与胡装男供养人相似,只不过头上不是裹巾帻或“幅巾”,而是扎单、双丸髻;女侍从身穿襦裙,样式与汉装女供养人相似,头顶扎双丸髻。

图6 第428窟中心柱西向面龛沿汉装男供养人和侍从(采自《敦煌石窟艺术·莫高窟第428窟》,第196页)

图7 第428窟南壁西起第五至七身僧人像(采自《敦煌石窟艺术·莫高窟第428窟》,图188)

图8

从僧俗分布情况看,中心柱四面龛沿以中央榜题框为中心分列混合绘制胡装男供养人、汉装男供养人和女供养人,其间配置若干僧人和侍从,具体情况为:东向面龛沿有26组供养人画像,南向面龛沿有30组供养人画像,西向面龛沿有32组供养人画像,北向面龛沿有36组供养人画像。四壁表层供养人画像数量众多,排列整齐,除了南壁西起第三铺说法图下方至南壁西端下方的供养人画像分二排绘制外,其余位置均分三排绘制,具体情况为:东壁南侧下方和南壁东起第一铺说法图下方以东的下排为汉装男供养人,西壁、北壁、东壁北侧和南壁东起第一至三铺说法图下方的下排为胡装男供养人,其余位置为僧人 (图9)。

图9

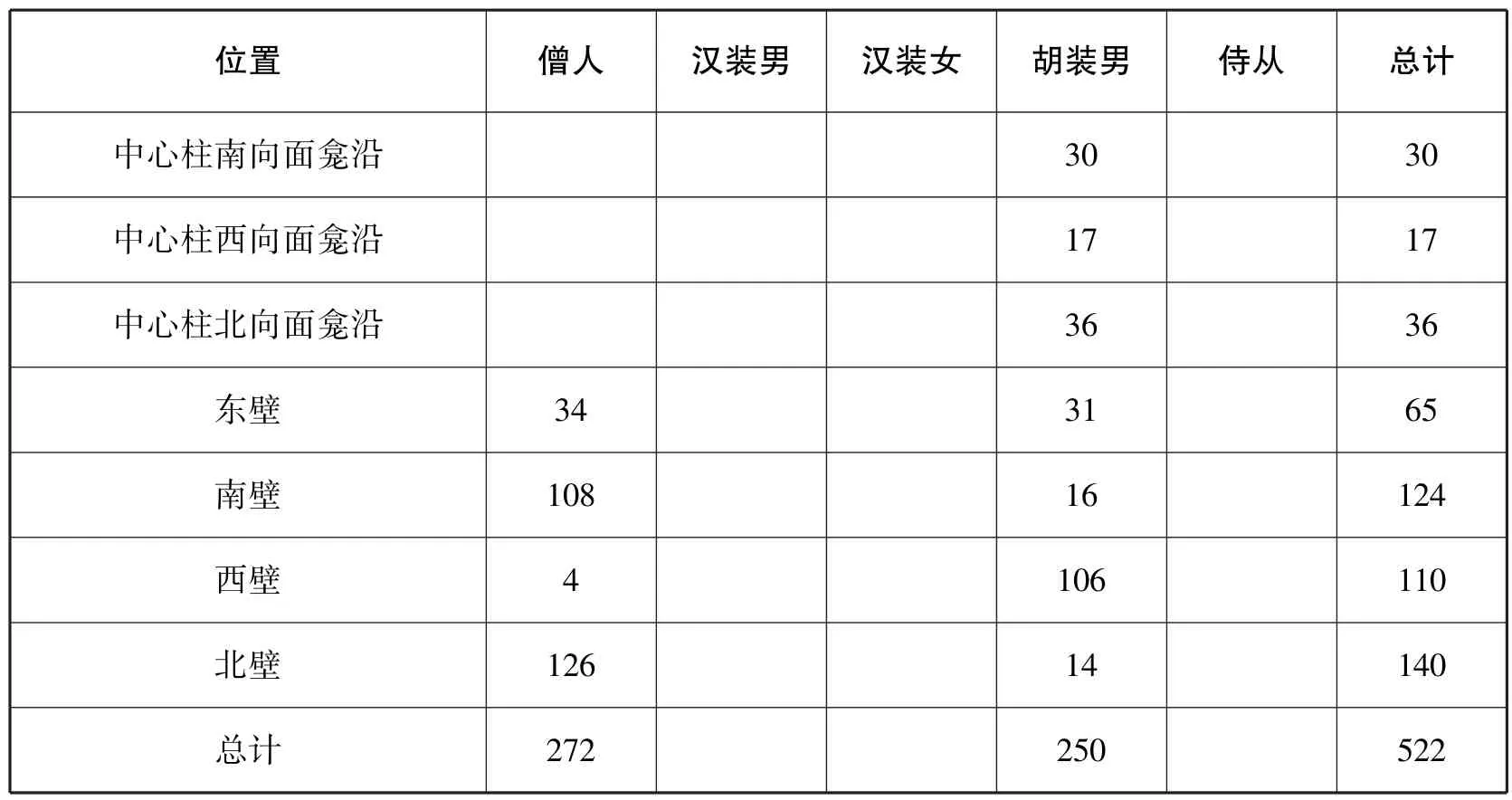

笔者通过实地考察,并结合范泉调查结果,将表层供养人画像在第428窟各个位置(包括穿洞被毁部位)的分布数量统计如下表①范泉《周武灭法与敦煌北周石窟营造的关系——以莫高窟第428窟供养人图像为中心》,第115页。:

表1 第428窟表层供养人画像分布数量统计表

位置 僧人 汉装男 女 胡装男 侍从 总计南壁 182 19 41 242西壁 155 81 236北壁 238 118 356总计 732 87 30 308 85 1242

第428窟表层供养人画像数量众多,画工不可能对每一身供养人的原型都一一进行写生,因此这些供养人画像应是当时日常生活中最常见的人物形像,具有典型性。画工将他们全部绘作四分之三侧面的角度,即有利于表现他们的体态动作,也有利于表现他们的面部特征①万庚育《珍贵的历史资料——莫高窟供养人画像题记》,《敦煌莫高窟供养人题记》,第188页。。供养人所穿的服装颜色具有规律性,整体给人一种强烈的礼佛节奏感:东壁窟门两侧和南壁东起第一铺说法图下方以东的供养人画像,上、中两排僧人的袈裟主色为赭黑、土红、土红、土红,4个一组交错排列,下排汉装男供养人服装的主色为土红、土红、赭黑,3个一组交错排列;南壁东起第一铺说法图下方以西和西、北壁下方的供养人画像,上、中两排僧人袈裟的主色为白、土红、灰、赭黑,4个一组交错排列;下排胡装男供养人服装的颜色全部为土红色②胡同庆《试探敦煌北朝时期供养人画像的美学意义》,第40页。。

(二)底层供养人画像

由于底层供养人画像被表层供养人画像覆盖,因此目前底层供养人画像只能借助隐约露出的榜题条、供养人衣饰以及被剥离出来的底层供养人画像等痕迹进行辨识与推断③范泉《周武灭法与敦煌北周石窟营造的关系——以莫高窟第428窟供养人图像为中心》,第116页。(图10)。

图10 第428窟西壁供养人重绘痕迹 (作者拍摄)

从排列组合情况看,底层供养人画像可以分为7组:中心柱四面龛沿每面各1组,每组以榜题框为中心左右分列相对而立。四壁有3组,第1组为东壁南侧下方和南壁下方,以南壁西起第三铺说法图为中心左右分列相对而立;第2组自西壁南侧下方至北壁西起第一、二铺立佛中间下方,以西壁正中说法图为中心左右分列相对而立;第3组自北壁西起第一、二铺立佛中间下方至东壁北侧下方,以北壁降魔图为中心左右分列相对而立。

从重绘痕迹情况看,中心柱四面龛沿的供养人画像重绘痕迹比较混乱:东向面龛沿无重绘痕迹,根据绘制手法可知全部为表层供养人 (图11);南向面龛沿底层全部为胡装男供养人,西侧表层重绘了女供养人,东侧表层重绘的胡装男供养人大部分脱落,显露出底层胡装男供养人;西向面龛沿无重绘痕迹,根据绘制手法可知,北侧为表层供养人,南侧为底层供养人;北向面龛沿底层全部为胡装男供养人,东侧表层重绘了女供养人,西侧胡装男供养人无重绘痕迹。四壁除南壁西侧二排僧人像无重绘痕迹外,其它地方均有重绘痕迹,根据重绘痕迹可知,四壁底层供养人画像仅有僧人和胡装男供养人二种,形貌特征与表层供养人画像中的僧人和胡装男供养人一致,只不过前者人物形象较大,且绘作二排,上下以土红色条带相隔。南壁西侧二排僧人像虽无重绘痕迹,但他们与四壁底层供养人画像的布排方式一致,应为底层供养人。以上情况说明:一、中心柱四面龛沿和四壁的表层供养人画像并未将所有底层供养人画像覆盖;二、中心柱四面龛沿的供养人画像在未完成的情况下进行了重绘;三、底层供养人画像和表层供养人画像绘制的时间相隔不久。

图11 第428窟东向面龛沿供养人画像 (采自ARTstore资料库)

底层供养人画像在第428窟各个位置 (包括穿洞被毁部位)的分布数量统计如下表:

表2 第428窟底层供养人画像分布数量统计表

通过对第428窟供养人画像绘制情况的考察可知,底层供养人画像主要由僧人和胡装男供养人构成,二者数量相差不大,经过重绘之后,供养人画像的数量增加了一倍以上,其中数量增长最多的是僧人像。

二、莫高窟北周及以前的僧人像

僧人在敦煌石窟的营建史上扮演了重要的角色。据《李君修莫高窟佛龛碑》记载,莫高窟最早的两个窟龛是由乐僔和法良两个和尚①距莫高窟约2公里处有一座城城湾寺院遗址,遗址西侧的崖体上存有一座方型小龛和一座圆券形龛,龛前崖体塌毁严重。马德认为,这两个窟龛是东晋时期著名高僧昙猷于永和九年 (353)修建用于修习禅定的洞窟,其开凿时间要早于乐僔和法良开凿的洞窟13年。参见马德《莫高窟前史新探——宕泉河流域汉晋遗迹的历史意义》,《敦煌研究》2017年第2期,第6-7页。主持开凿:

莫高窟者,厥初秦建元二年 (366),有沙门乐僔,戒行清虚,执心恬静。尝杖锡林野,行至此山,忽见金光,状有千佛,遂架空凿岩,造窟一龛。次有法良禅师,从东届此,又于僔师窟侧,更即营造。伽蓝之起,滥觞于二僧。②郑炳林《敦煌碑铭赞辑释》,兰州:甘肃教育出版社,1992年,第10页。

乐僔和法良开凿的洞窟目前已无法查找,考虑到当时旅行僧人的拮据状况,推测他们只是修建了两个靠近地面以供禅坐的小洞穴③Ning Qiang.Patrons of the Earliest Dunhuang Caves:A Historical Investigation.巫鸿主编《汉唐之间的宗教艺术与考古》,北京:文物出版社,2000年,第489-518页。,里面应该没有绘佛、菩萨和供养人等画像。

在莫高窟早期洞窟的供养人画像中,有导引僧和供养僧两种僧人像。导引僧并不是事实上的出资建窟者,而是在宗教仪式上连接供养人与神祇心理距离的领路者,具有仪式性的佛教石窟中几乎都少不了这一角色。莫高窟的导引僧像最早见于第268、275窟。第268窟西壁主尊下方,上下两排供养人以中间榜题框为中心分列相对而立,每一列前方都有一身导引僧,一手持物,一手前伸,扭头看向后方的俗家供养人,似在向后者示意进行礼拜;第275窟北壁下方供养人行列最前端,身高较后方俗家供养人高出半头的导引僧,左手持物,右手前伸,正在引导众人进行礼拜。西魏窟中,导引僧的姿态各异,有的手持长柄香炉,有的手持花,有的双手合十,如第285窟北壁有七铺说法图,每一铺说法图下方的榜题框两侧都有供养人行列,每一列最前端的导引僧均手持香炉或花;第249窟南、北壁中央说法图下方的供养人以榜题框为中心分列相对而立,每一列前方都有四身导引僧,其中两身双手合十,另两身一手上举一手下垂。

与导引僧不同的是,供养僧属于出资建窟者,其在石窟筹备、营建和使用过程中与俗家供养人扮演相同的角色。莫高窟的供养僧人像最早见于北魏第263窟,主室北壁东侧和东壁下层绘有一排供养僧,他们的姿态和排列方式与俗家供养人无异,只是数量较少,仅存十四身 (图12);西魏第285窟的供养僧人像旁还存有题记,如“比丘化供养时”“比丘尼惠胜供养时”“比丘昙珠之像”“比丘尼道容供养之像”等①敦煌研究院编《敦煌莫高窟供养人题记》,第115-117页。。

图12 莫高窟第263窟东壁北侧供养僧人像采自《中国石窟·敦煌莫高窟 (一)》图57

莫高窟的导引僧有着固定的数量和组织方式,地位也较高,而只要为窟龛建设捐献了一定“功德”的供养僧便可以在供养人画像中占据一席之地。就第428窟来说,中心柱东向面龛沿中央榜题框两侧供养人行列最前端各有一导引僧并二沙弥 (图13),四壁下层上中两排全部为供养僧。相似的情况也见于北周第290窟,主室中心柱东向面塔基上方中央榜题框两侧供养人行列最前端为导引僧,其中右侧导引僧身后配一小沙弥,导引僧身后跟随的全部都是供养僧,同窟西壁下层和南、北壁下层西侧也有排列整齐的供养僧。

图13 第428窟中心柱东向面龛沿导引僧和小沙弥 (作者拍摄)

在莫高窟北周以前的洞窟中,供养人画像中的僧人像主要是导引僧,较少能够见到供养僧,但是到了北周时期的洞窟中,供养人画像中的导引僧虽然仍然是不可缺少的角色,但是供养僧的数量却急剧增加。据张先堂调查统计,莫高窟北周供养人画像中的僧人像 (包括僧、尼、沙弥、沙弥尼)有961身①张先堂《莫高窟供养人画像的发展演变——以佛教史考察为中心》,《敦煌学辑刊》2008年第4期,第96页。,而仅第428窟表层的僧人像就有732身,且其中绝大多数是供养僧人像。为何会出现这样的情况?要想解决第428窟供养人画像的诸多问题,供养僧人像当是绕不开的话题。

三、第428窟供养僧人像绘制成因

僧人可以同俗家人一样出资参与修建石窟,这说明僧人具有较优越的经济条件,而僧人优越的经济条件背后是寺院经济的繁荣。佛教流播华夏,不仅让异域思想在中华大地上生根发芽,也让寺院成为一个经济实体与各类社会阶层产生交集。寺院经济的发展与佛教的传播关系密切,其在佛教初传中国的两汉尚未独立,至东晋十六国方兴起,南北朝初唐达到鼎峰②周建波、张博、周建涛《中古时期寺院经济兴衰的经济学分析》,《经济学 (季刊)》2017年第16卷第3期,第1221页。。

北周寺院经济的蓬勃发展得益于当时政治和社会环境的双重影响。政治上,北周统治者大多佞佛,就连后来废佛的武帝宇文邕也是“初重佛法,下礼沙门”③[唐]道宣撰《广弘明集》卷8《二教论》,《大正藏》,第52册,第136a页。,积极参与佛事、造佛像。受皇室影响,北周的王公大臣和黎民百姓也大多崇信佛教,再加上当时僧人享有一定的免除赋役、不拜君亲等特权④谢重光《魏晋隋唐佛教特权的盛衰》,《历史研究》1987年第6期,第47-60页。,因此出家之举,蔚然风行。社会环境上,北周除了与北齐在关陇以东地区不定时发生局部战争外,关陇以西广大区域相对比较和平,和平的社会环境催使社会财富迅速增长,信众为寺院捐施财物的数额也就水涨船高。

相比北魏正光年间“僧尼大众二百万矣,其寺三万有余。”⑤[北齐]魏收撰《魏书》卷114《释老志》,北京:中华书局,1974年,第3048页。北周的僧寺扩充了三分之一左右,武帝废佛时寺庙竟多达四万座,僧人增至三百万⑥[隋]费长房撰《历代三宝记》卷11,《大正藏》,第49册,第94b页。。寺院广占良田,集聚财富,所谓“凡厥良沃,悉为僧有,倾竭府库,充佛福田。”⑦[唐]道宣撰《广弘明集》卷7,《大正藏》,第52册,第131c页。寺院经济的繁荣固然使僧人有一定的资财参与修建石窟,但大量的僧寺也影响了社会的发展和政府的财政收入,这对于有志于“穷兵极武,平突厥,定江南,一二年间必使天下一统”⑧[唐]令狐德棻等撰《周书》卷6《武帝纪》,第107页。的北周武帝而言,“求兵于僧侣之间,取地于塔庙之下”①[唐]道宣撰《广弘明集》卷24《昙积谏周祖沙汰僧表》,《大正藏》,第52册,第279b页。就成为迫切需要采取的手段。武帝在主持了数年“三教之争”辩论后,终于在建德三年 (574)佛道俱废②[唐]道宣撰《续高僧传》卷24,《大正藏》,第50册,第632a页。。在这样的社会背景下,开凿于北周武帝时期的莫高窟第428窟大量出现供养僧人像也就在情理之中。

在第428窟表层供养僧人题记中,有的僧人名字前面加有地名,如“晋昌郡沙门比丘庆仙供养”“凉州沙门比丘道□□ (供)养”“甘州沙门孙义……”有的僧人名字前面不加地名,如“比丘道□ (行)供养佛时”“沙门慧元一心供养佛时”③敦煌研究院编《敦煌莫高窟供养人题记》,第160-161页(图14)。对比莫高窟北周其它洞窟,如第290、294、299等窟的供养僧人题记,皆以“比丘(或比丘尼)”作为开头,并没有在僧人名字前面加地名。考虑到第428窟供养僧人题记中所加地名全部为外地名,可知名字前面不加地名的僧人为敦煌本地僧人,而名字前面加有地名的僧人为外来僧人。

图14 第428窟东壁南侧供养人题记(采自《敦煌石窟艺术·莫高窟第428窟》,图189)

马德、贺世哲等学者认为,第428窟表层供养人画像中出现凉州沙门的原因与于义之兄于寔在天和年间任凉州总管有关,依附权贵的凉州沙门参与到于义主持的第428窟营建中来④马德《敦煌莫高窟史研究》,第70页;贺世哲《从供养人题记看莫高窟部分洞窟的营建年代》,《敦煌莫高窟供养人题记》,第198页。,但是第428窟表层供养僧人像中除了凉州沙门,还有甘州、晋昌郡沙门,这又该如何解释呢?晋昌郡⑤“至后周初并之,复为晋昌郡。至武帝,改晋昌为永兴郡。隋初罢郡,立瓜州。”参见 [宋]乐史撰,王文楚等点校《太平寰宇记》,北京:中华书局,2007年,第2959页。、甘州、凉州三地均位于敦煌以东,为何这些地方的僧人要来到敦煌,并被绘入第428窟表层供养人画像中呢?范泉曾提到武帝废佛时期“河西一带的部分僧侣纷纷西避于敦煌”①范泉《周武灭法与敦煌北周石窟营造的关系——以莫高窟第428窟供养人图像为中心》,第122页。,但是他未作进一步考察。据刘林魁研究,武帝废佛时期除被迫还俗的僧人外,的确有大批未还俗的僧人纷纷远逃,有的躲避至深山野林,如释昙延、释昙相、释僧照、释法应等人;有的躲避在民间,如释宝袭、释明赡、释智藏等人;有的躲避在达官显宦之家,如尼智仙等人;有的前往北齐或南陈等崇佛地区,如阇那崛多、慧哿、释宝儒、释慧海、智炫、释明舜等人②刘林魁《北周灭佛期间佛教徒的弘法活动》,《贵州社会科学》2008年第1期,第128-130页。。这些情况表明,不排除当时有一部分甘州、凉州等地的僧人逃到边地敦煌的可能性。笔者至今未能找到当时甘州、凉州等地僧人逃至敦煌的直接文献资料,文献阙如的原因可能在于:一、逃至敦煌的僧人影响力不大,无人对他们的逃逸行为进行记录;二、逃逸至敦煌的僧人有专门的庇护人,为了自身及庇护人的安全,僧人的逃逸活动是在极其隐蔽的情况下进行。

四、小结

开凿于北周武帝时期的莫高窟第428窟,在间隔不长的时间内重绘了窟内的供养人画像,但是并未将所有供养人画像全部覆盖进行重绘,中心柱四面龛沿和南壁均存有未经重绘的底层供养人画像。无论重绘前还是重绘后,僧人像都占据很大比例。莫高窟北周以前洞窟中的僧人像以导引僧为主,但是北周洞窟中的僧人像却以通过修建石窟来表达自己对佛教虔诚的供养僧为主。通过研究可知,第428窟数量众多的供养僧人像与北周时期寺院经济的繁荣有关,而表层供养僧人像中出现的外地僧人可能是为避武帝法难而逃至敦煌的僧人。