情感启发式对风险选择的影响 *

苗秀影 迟立忠

(北京体育大学心理学院,北京 100084)

1 引言

风险选择行为既存在于风险感知强烈的活动中,也发生在日常生活中,是指个体对不同概率的风险结果的选择(Mukherjee, 2010)。个体进行风险选择行为的可靠依据是其风险判断的主观值,即个体对某一活动或事件的风险感知程度,它代表了个体的冒险程度,表现为较低的风险判断主观值会导致个体倾向冒险,引发风险行为,较高的风险判断主观值会促使个体规避风险,引发自控行为(陈海贤, 何贵兵, 2011)。

双重加工理论(dual-process theory)认为个体存在着两种不同的加工过程,基于情感的经验系统和基于理性的分析系统,前者以情感或情绪状态作为判断和决策的首选策略,避免大脑进行复杂的计算,快速直接,称为系统1;后者以逻辑推理作为判断和决策的首选策略,经过大脑的仔细思考,力图做出最优选择,称为系统2(艾炎, 胡竹菁, 2018; 孙彦 等, 2007)。双重加工理论广泛应用于风险选择或判断领域,用以解释风险判断的加工过程。依据该理论,借助系统1进行的风险选择行为主要基于对某活动或事件的厌恶和危险的记忆,输出的直觉性反应是经验或情绪系统的产物;而借助系统2进行风险选择行为时会对某活动或事件进行详细分析或推理,输出的风险感知判断是理性系统加工的产物(Skagerlund et al.,2020)。Schwarz和Clore(1988)指出,人类的风险选择或判断与情感过程联系密切。越来越多的研究也表明,个体对风险的判断受情感驱动,是经验系统或情感的产物(Hine et al., 2019; Scherer et al., 2018; Slovic et al., 2002, 2007; Västfjäll et al.,2016; Wu et al., 2018)。

个体会有意识或无意识地利用自己对风险活动或事件的主观情感反应做出判断,研究者将个体这种依据头脑中风险活动或事件的表征所激起的情感体验进行判断的方式称为情感启发式(Kahneman, 2011; Loewenstein & Lerner, 2003)。当前关于情感启发式影响风险选择或判断的心理学研究主要基于两个视角,其一关注与风险活动无直接关系的情绪受到诱发后,个体在不同情绪激活状态下对该活动的风险和收益的评估(Kralik et al., 2012; Watson et al., 2017);其二关注由风险活动本身属性所传递的情绪感受,以及个体受该情绪状态启发所做出的对该活动风险和收益的评估,其中的风险-收益相关系数能够显示个体的情感启发式倾向,此观点得到Skagerlund等人(2020)研究的证实,也是本文所依托的研究视角。

风险-收益的(逆)相关系数(Risk-Benefit Index, RBI)可以作为评价情感启发式倾向的指标,这在以往研究中已得到普遍认同。研究发现,对某活动的厌恶或危险感受增加,会导致对该活动的风险感知增加,收益感知减少(Finucane et al., 2000; Keller et al., 2006; Västfjäll et al., 2014),并且风险-收益的逆向相关在间隔两年后仍然存在(Connor & Siegrist, 2016)。这表明,个体的情感启发式倾向与RBI紧密相关,并且此关联具有普遍性和稳定性,据此可推断,较低的情感启发式倾向可以导致风险和收益判断之间较弱的负向关系(李海军 等, 2014; Kralik et al., 2012; Slovic et al.,2002; Watson et al., 2017)。

基于以上推断,Skagerlund等人(2020)从以往调查风险感知和风险行为的研究中选取题项,设计了一份包含64个题项,涵盖社交领域、健康领域、感觉寻求领域、经济领域、低风险日常活动和中风险日常活动的问卷,线上招募被试对该问卷进行风险-收益评估,并在此基础上进一步测试个体的其他认知能力(主要由系统2主导),如执行功能、工作记忆、计算能力等。研究假设为,由系统2主导的能力越强,个体对风险的感知和判断越客观,利用情感启发式进行风险和收益的判断越低,其风险和收益的负向相关越弱。该研究证实了风险选择或判断中的情感启发式可以通过对不同领域活动的风险-收益评估进行测量,其相关系数构成表征个体依赖情感启发式的指标,表明了通过题目测试个体情感启发式倾向的可行性。

尽管以往的研究已经表明,个体知觉风险和收益总是与个体对风险活动的情感评价相联系,且RBI可以作为评价情感启发式倾向的指标,并在一系列经典实验中得到证实(Finucane et al.,2000; Keller et al., 2006; Skagerlund et al., 2020;Västfjäll et al., 2014),但以往研究大都关注风险感知中情感启发式与风险和收益的判断之间的关系,而忽略了风险选择中情感启发式对风险活动的行为反应。因此,本研究拟在情感启发式原有研究的基础上,深入探讨其对风险选择的影响。

当进行风险选择或判断时,个体受风险活动的激活直觉性地启动记忆中对该活动的厌恶或危险等情感,此时情感启发式倾向高的个体会依据产生的情感直接输出对该活动的风险判断,情感启发式倾向低的个体会抑制对该活动的情感反应,经理性和逻辑分析后输出对该活动的风险判断(陈海贤, 何贵兵, 2011; Connor & Siegrist, 2016;Dohle et al., 2010; Hine et al., 2019; Mukherjee, 2010;Skagerlund et al., 2020; Slovic et al., 2002; Wu et al.,2018)。可以推测,低情感启发式的个体由于能够对风险进行更加理性的分析和逻辑思考,其对事件风险判断的主观值较低,更倾向于等待和冒险。而高情感启发式的个体在风险活动中的情绪激活更大,风险判断时对冒险和等待体验到的负性情绪更强,而较强的负性情绪会提高对事件风险判断的主观值,使个体更倾向于尽早结束风险或不愿意冒险。

研究1首先对Skagerlund等人(2020)的情感启发式测试问卷进行中文版修订,使其适用于中国人群,因为该问卷不仅涵盖了相关研究中使用过的高风险和低风险测试题目,而且将RBI作为情感启发式的评价指标,具有一定的理论基础和实践前提,可有效测量和区分个体的情感启发式倾向。研究2在研究1的基础上,通过极端被试法区分高低情感启发式倾向的个体,考察其情感启发式对风险选择的影响,检验并深化风险选择或判断中的情感启发式模型。

2 研究1:中文版情感启发式问卷的修订

2.1 被试

选取北京市、天津市和延安市高校大学生为研究对象,通过线下和线上(网络)结合方式发放问卷,剔除明显偏差的数据(如全部选择1或7),共收集了3批样本数据。

样本1(n1=287)的数据用于探索性因素分析。其中,男生131人,女生155人,1人未填写性别,平均年龄18.73±0.84岁。

样本2(n2=280)的数据进行验证性因素分析。确定问卷条目和结构后,再次随机抽取高校大学生被试进行调查。其中,男生148人,女生132人,平均年龄18.72±0.86岁。

样本3(n3=120)的数据用于分析重测信度。确定问卷条目和结构后,时隔4周,从样本1中再次招募大学生参与重测,其中,男生84人,女生36人,平均年龄18.47±0..85岁。

2.2 研究工具

情感启发式的测量工具即风险-收益问卷(Risk–Benefit Questionnaire)由Skagerlund等人(2020)编制,共64个条目,是从前人关于风险认知和风险行为的研究中选取的,包括社交领域(如“举行一场演讲”),健康领域(如“接种疫苗”)、感觉寻求领域(如“跳伞”)、经济领域(如“银行贷款”),日常活动(包括低风险活动,如“下棋”,和中等风险活动,如“骑马”)五个领域。问卷采用Likert 7点计分(1为“低风险”,7为“高风险”),分数越高表示该条目的风险评价越高。由研究者和心理学专业的研究生将问卷翻译成中文,请2名未参与研究的英语专业的研究生分别将初稿回译成英文,对有出入的条目进行修改和确认,最终确认测试的64个条目的中文版。

2.3 施测程序与数据分析

采用线上和线下结合的方式对大学生进行测量。线上通过呈现在线问卷的链接或二维码对被试进行施测。线下由受过培训的研究人员发放纸质问卷对被试进行施测。施测前呈现本次研究的主题与知情同意书,告知被试完成问卷后检查是否漏答。使用SPSS21.0进行探索性因素分析,Amos21.0进行验证性因素分析。

2.4 结果

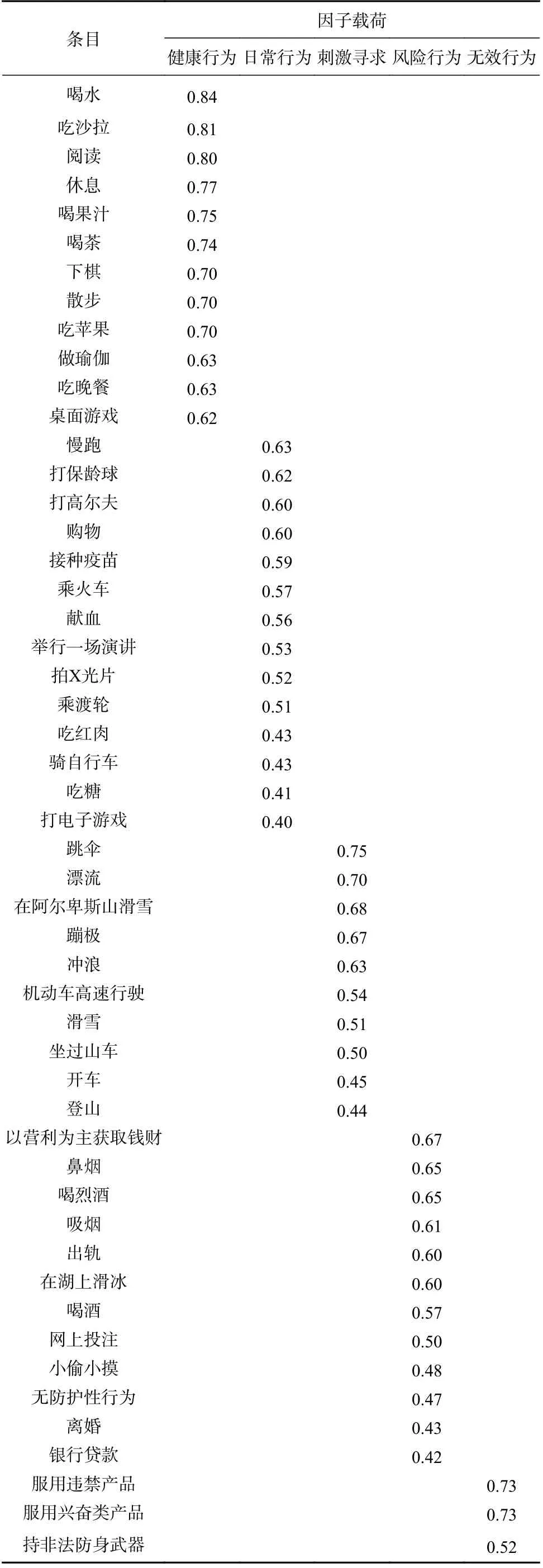

探索性因素分析:基于64个初始条目对样本1(n1=287)进行探索性因素分析。KMO值为0.86,Bartlett球形检验的结果达到统计显著性水平,χ2=10017.33,df=2016,p<0.001,说明数据适合进行探索性因素分析。采用主成分分析和方差极大正交旋转,固定选取5个公因子,首先删除因子载荷小于0.40的条目,再删除在两个或两个以上的公因子上具有接近因子载荷的题目,最终得到51个条目构成的5因素,分别是健康行为、日常行为、刺激寻求、风险行为、无效行为。累计方差贡献率为43.69%。因子载荷矩阵见表1。

表1 中文版情感启发式问卷的因素载荷表(n1=287)

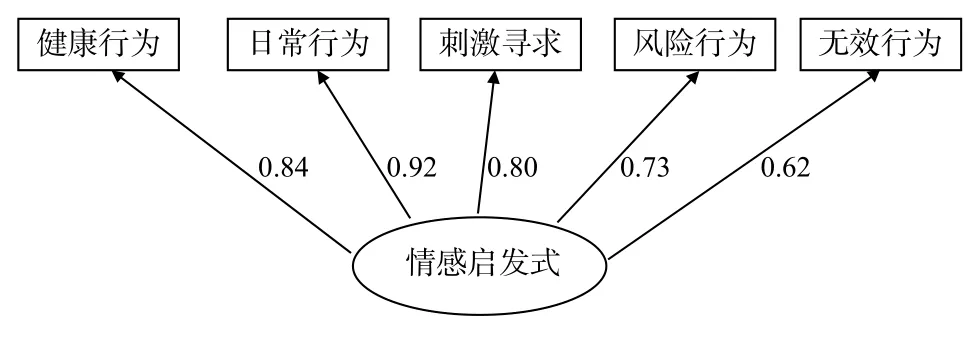

验证性因素分析:本研究修订的包含5因素的中文版情感启发式问卷,由于最终确定因素结构时存在条目删除与因素合并,因此对高校大学生进行重新取样得到样本2(n2=280)。采用Harman单因素法对所有测量条目进行因素分析,有5个因子的特征值大于1,第一个因子的解释率为31.48%,低于40%的标准(苗秀影 等, 2022),由此可判定本研究中不存在显著的共同方法偏差。采用极大似然法进行拟合程度检验,结果表明拟合指标达到可接受程度。χ2/df=2.52,RMSEA =0.07,CFI=0.87,TLI=0.91,且各条目在所述因素上的标准化路径系数均在0.62~0.92之间,表明修订的问卷结构模型合理,见图1。

图1 各条目在所述因素上的标准化路径系数

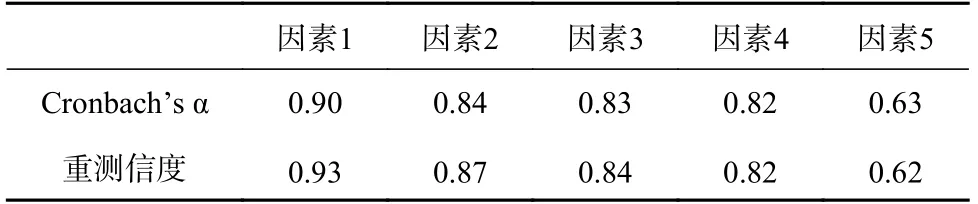

信度检验:对样本1数据计算各因素的Cronbach’s α系数。对间隔4周收集的样本3(n3=120)的数据计算重测信度,结果如表2所示,信度良好。

表2 情感启发式问卷各因素信度分析结果

3 研究2:情感启发式对风险选择的影响

3.1 被试

本研究为单因素被试间设计,使用G*Power3.1,选取显著性水平α=0.05,效应量f=0.25时,预测达到80%(1-β)的统计力水平的总样本量至少为34名(Faul et al., 2007)。通过广告招募北京某高校本科大学生105名,平均年龄18.70±0.82岁,为了避免性别作为额外变量对本研究产生影响,全部招募男性。被试完成修订的中文版情感启发式问卷后,剔除偏差反应显著的3人(全部选择1或7)。以RBI为指标,采用极端被试法,按绝对值从小到大的顺序选取前20%的被试(20人)作为低情感启发式组,平均年龄18.68±0.76岁,选取后20%的被试(20人)作为高情感启发式组,平均年龄18.82±0.83岁。实验结束后,给被试发放小礼物表示感谢。

3.2 实验设计

采用单因素被试间设计。自变量为情感启发式倾向(低、高)。因变量指标为风险判断的主观值。

3.3 研究工具与实验任务

(1)修订的中文版情感启发式问卷。该问卷共51个条目,包含健康行为、日常行为、刺激寻求、风险行为和无效行为5个维度。采用Likert 7点计分,被试被要求对问卷中的每个题目进行风险和收益的1~7级评分,1为“低风险”或“低收益”,7为“高风险”或“高收益”,分数越高表示该条目的风险或收益越高。

(2)风险选择任务。19个包含确定选项和65%可能选项的选择题。具体情境如下:“想象有两笔钱,一笔数额较小,确定可以得到;另一笔数额较大,有65%的可能性得到,你会如何选择?请做出你的选择。”确定选项的金额从50~950元,以50元的幅度递增(A选项),65%可能选项的金额固定为1000元(B选项)。以被试首次选择A时的A选项金额和上一题A选项金额的平均数作为风险判断的主观值。若被试在所有的选择中均选择A选项,其风险判断的主观值为25元。若被试在所有的选择中均选择B选项,则其风险判断的主观值为975元(陈海贤, 何贵兵,2011)。

3.4 实验程序

研究分两天进行,第一天先进行问卷施测,第二天部分被试回到实验室完成实验任务。105名被试签署知情同意书后先完成修订的中文版情感启发式问卷并留下联系方式。研究者剔除明显偏差的数据后,使用SPSS21.0对每名被试所有题目评估的风险和收益进行相关分析,发现题目的风险和收益评估呈负相关,且达到显著性水平,与以往对情感启发式测试结果一致(Skagerlund et al.,2020)。以RBI为指标,按数值从小到大的顺序选取前20%和后20%的被试,告知这些被试于第二天来实验室完成任务。被试进入实验室后请其详细阅读指导语并提示认真完成风险选择任务,全程大约10分钟。

3.5 结果

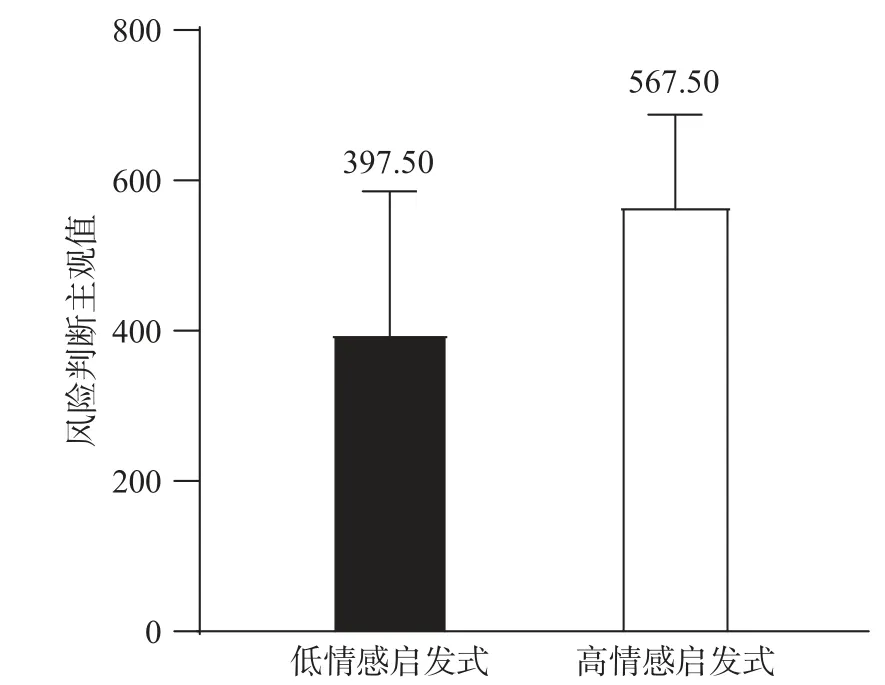

在对数据分析时未发现不符合逻辑的选择情况,即被试选择时,均满足当左边的当前选项(A选项)或确定选项的金额不够大时,被试选择右边的选项(B选项);当确定选项的金额增加大至一定程度时,被试开始选择左边的选项。因此不需要删除逻辑失误的数据(陈海贤, 何贵兵,2011)。本研究使用SPSS21.0对数据进行方差分析。结果如图2所示,在风险选择中,低情感启发式倾向的被试,其风险判断的主观值(M低情感启发式=397.50,SD=194.31)显著低于高情感启发式倾向的被试(M高情感启发式=567.50,SD=125.94),F(1, 39)=10.78,p=0.002,η2p=0.22(Cohen’sd=1.04)。

图2 高低情感启发式倾向对风险选择的影响

4 讨论

本研究首先对Skagerlund等人(2020)的风险-收益问卷进行了修订,确定以RBI作为评估个体情感启发式倾向的指标,在此基础上,采用极端被试法,重点考察情感启发式对个体风险选择的影响,进而检验风险选择中的情感启发式模型。

4.1 情感启发式的测量

个体对事件或客体进行加工时,其对该事件或客体体验的情感也会进行编码并以情感池的方式存储在记忆中,依据情感获取信息更快、更容易,在一些复杂、不确定甚至危险的决策任务中占据优势地位(Wu et al., 2018)。情感作为经验系统的重要成分其对判断和决策的直接影响作用也得到研究者的验证(Loewenstein & Lerner, 2003;Skagerlund et al., 2020),以往研究发现,情感可作为风险判断领域普遍存在或首选的策略和行为依据,并将这种利用情感进行判断的方式称为情感启发式(Shan & Yang, 2017; Trujillo, 2018)。

目前关于情感启发式与风险选择领域的研究已经取得了一定的成果,但更多研究关注的是与风险活动无直接关系的情绪受到诱发后,个体在不同情绪激活状态下对该活动的风险和收益的评估(Kralik et al., 2012; Slovic et al., 2002; Watson et al., 2017),而忽略了情感启发式作为一种特质在风险选择中的作用。尽管国外学者指出情感启发式与RBI存在直接的因果关系,但仍停留在验证阶段(Skagerlund et al., 2020)。

本研究为测量情感启发式提供了工具,发现了风险选择中情感启发式决策的普遍性,支持RBI是由系统1驱动的。这说明个体的情感启发式倾向的测量可以通过修订的问卷实现,RBI可作为衡量情感启发式倾向的指标。

4.2 风险选择中的情感启发式模型

基于双重加工理论,人类在进化过程中首先出现以情感为基础的经验或启发系统,其因快速、有效的特性在心智活动中占据优势地位。随着人类的不断学习和进化,逐渐衍生出以逻辑和推理为主导的理性系统,即个体开始依靠理性进行决策,形成了包含以分析为主的理性系统和以情感为主的经验系统的双加工过程(艾炎, 胡竹菁,2018; 孙彦 等 2007)。Goel和Dolan(2003)进行的事件相关功能磁共振成像研究证实两种加工过程与不同的脑区功能有关,当个体做出符合逻辑的反应时,右侧前额皮层(RLPFC)激活,而当个体做出以知识经验为基础的反应时,腹侧前额皮层(VMPFC)激活。

基于双重加工理论衍生的默认干预模型(default-interventionist model, DI)可以从两种加工过程的协作与转换解释情感启发式与风险选择的因果联系。该理论认为,人类的经验系统和理性系统是以序列加工的形式对信息进行检索和加工。经验系统激活后首先产生默认反应,这是情绪或经验的产物,不需要认知资源(Evans, 2006,2007, 2008)。而理性系统的加入往往取决于个体的认知能力和时间的可获得性(艾炎, 胡竹菁,2018)。面对风险选择任务,经验系统或启发系统先行启动输出直觉反应,高情感启发式倾向的个体受风险活动激活的消极情绪较大,体验到的风险程度更强,这种复杂甚至具有危险的特性占据了个体进行信息加工时的认知资源,使得理性系统加入失败,促使经验系统占据优势地位,风险活动引发的消极情绪成为个体直接进行风险判断的依据,导致对活动风险较高的主观判断,出现为尽早结束冒险而尽快做出选择的情况。而对于低情感启发式倾向的个体,他们在进行风险判断时,其一,会更少依据情绪,其二,体验的消极情绪不会占用个体较多的认知资源,表明虽然可能经历同样的信息加工过程和情绪体验,但理性系统还是能够介入干预,最终促使个体更冷静地看待风险,因而风险判断的主观值较低(Petracca,2020; Slovic et al., 2002)。

本研究尚存在以下不足:其一,被试为高校大学生,取样人群范围相对狭窄,加之某些人生经验的缺乏,在对某些题项的风险评估上可能存在偏差(如出轨);其二,研究2中的被试均为男性,虽然这在一定程度上可以避免性别对研究结果的影响,但缺少女性被试会使得研究结果的解释受到局限。后续研究可进一步考察人群、性别对情感启发式与风险选择关系的影响。

5 结论

(1)中文版情感启发式问卷具有较好的信度与效度,可以作为测试个体情感启发式倾向的工具,RBI可作为评估个体情感启发式倾向的指标。(2)进行风险选择任务时,高情感启发式倾向的个体具有较高的风险判断主观值,出现为尽早结束冒险而尽快做出选择的情况。