老年健康主客观一致性评估与就医行为

吴敏 梁俏谊 熊鹰

摘要:从老年健康认知风险出发,运用倾向得分匹配法,通过分析老年人主观健康与客观健康的一致性程度及其对就医行为的影响发现,老年人主观健康总体高于客观健康,而初老、临近退休的老年人主观健康低于客观健康,呈现“疑病而非病”的认知状态。受教育程度、就业、性别、收入等特征群体因健康标准有别而汇报出迥然相异的主观健康,增加了健康认知的复杂性。主客观健康非一致性显著影响老年就医行为:老年人主观健康低于客观健康,将促进就医、医疗支付等行为;反之,忽视寻医问诊等健康管理将导致严重健康隐患。健康风险认知是个体对疾病、行动能力等躯体健康主观评价的有效程度,主观健康信念和客观事实之间存在偏差会导致非健康管理行为,割裂健康认知与就医行为的统一。为此,应加强常态化健康教育与健康档案管理,促进老年健康认知的有效性,防止忽视健康管理以及过度医疗等行为,以实现健康的知行统一。

关键词:主观健康;客观健康;健康认知;就医行为

中图分类号:R193 文献标志码:A 文章编号:1672-626X(2022)04-0082-09

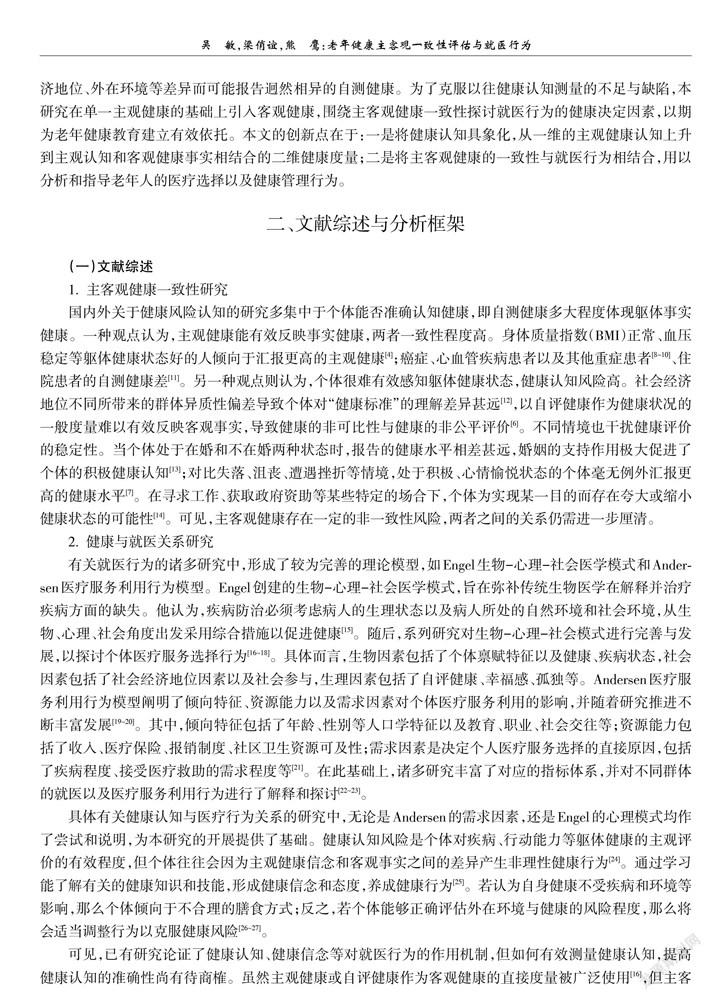

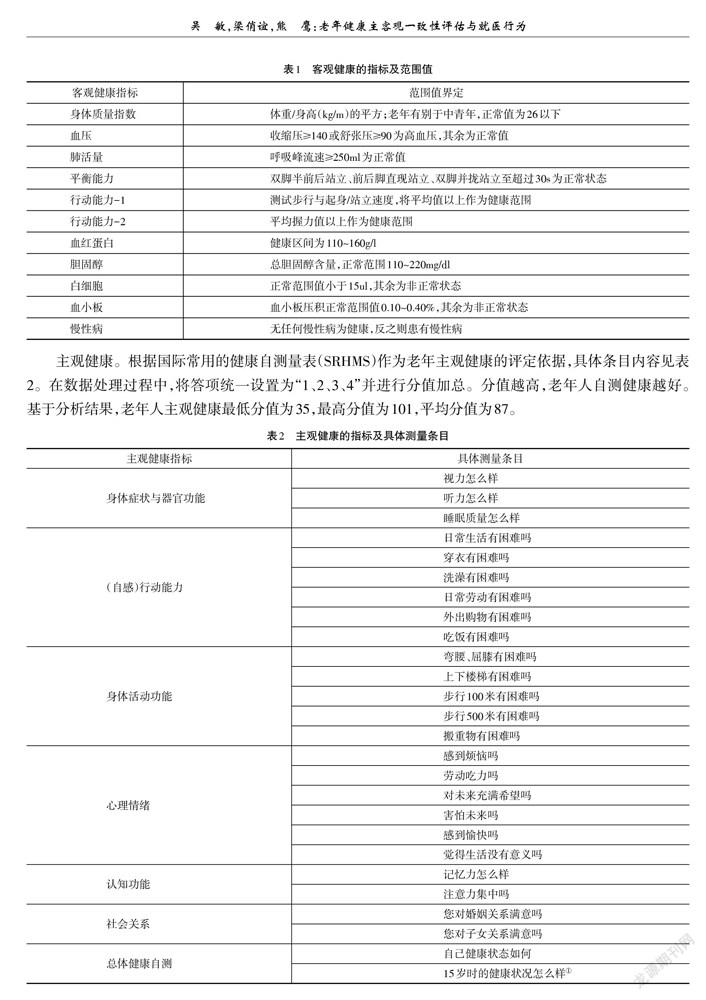

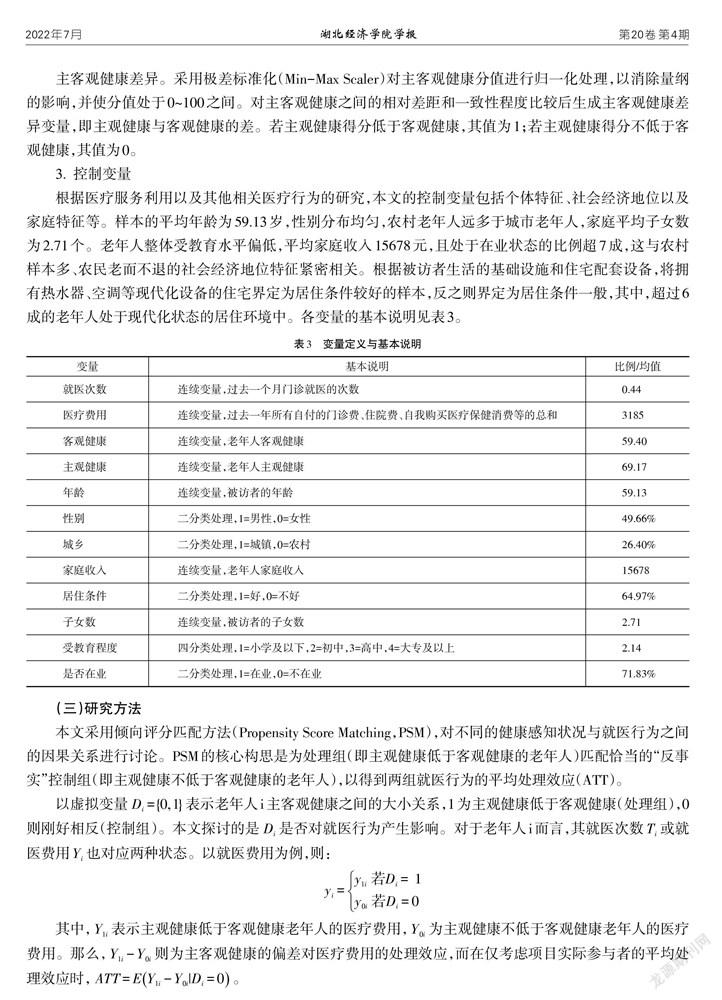

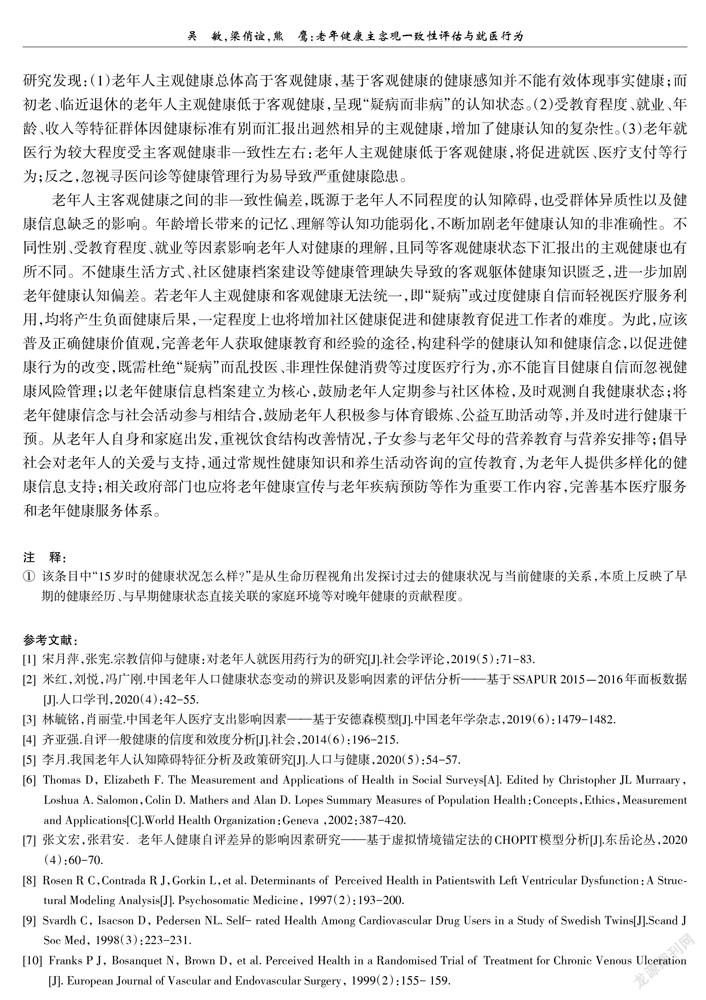

一、研究背景随着社会经济发展,老年健康认知与健康需求不断变化,对健康的理解和定义也赋予时代新特征。一方面,物质条件丰富快速释放老年健康需求,寻医问诊、保健养生甚至过度医疗等行为愈发普遍;另一方面,不少老年人忽视健康要求,主导不健康生活方式,健康管理缺失,以致造成严重的健康隐患。健康是老年群体的核心福利,也是老年研究的基础变量,老年人是否及时就医、用药等,均会与老年福利相关联[1]。《健康中国行动(2019-2030年)》提出,要提高全民特别是老年健康素养,形成有利的健康生活方式和健康管理行为。老年人能否准确获取自身健康信息,将决定健康管理行为的有效性。关于老年人就医、保健等健康管理行为,学者们展开了系列讨论[2~3],但从老年健康认知特别是基于对疾病、行动能力等躯体健康的主观评价出发探讨老年主客观健康一致性及其对医疗、保健等健康管理行为的影响,尚不深入。健康认知是一项复杂行为,是个体对疾病、行动能力等躯体健康的主观评价的有效程度,受到能力、环境、经济水平甚至生活习惯等因素的影响[4]。年龄作为影响健康的决定性变量,其增长不仅导致健康风险增加,而且影响老年健康认知能力,特别是初老过程中,疾病频发、慢性病增长等不断干扰老年健康判断[5]。当前关于健康认知的测量或探讨多集中于自评健康,或通过自测健康量表进行评判,取得较为丰富的研究成果。然而,这些测量忽视了主观健康的情境性以及群体异质性差异[6~7],基于同样医学健康的个体因社会经济地位、外在环境等差异而可能报告迥然相异的自测健康。为了克服以往健康认知测量的不足与缺陷,本研究在单一主观健康的基础上引入客观健康,围绕主客观健康一致性探讨就医行为的健康决定因素,以期为老年健康教育建立有效依托。本文的创新点在于:一是将健康认知具象化,从一维的主观健康认知上升到主观认知和客观健康事实相结合的二维健康度量;二是将主客观健康的一致性与就医行为相结合,用以分析和指导老年人的医疗选择以及健康管理行为。二、文献综述与分析框架(一)文献综述1. 主客观健康一致性研究国内外关于健康风险认知的研究多集中于个体能否准确认知健康,即自测健康多大程度体现躯体事实健康。一种观点认为,主观健康能有效反映事实健康,两者一致性程度高。身体质量指数(BMI)正常、血压稳定等躯体健康状态好的人倾向于汇报更高的主观健康[4];癌症、心血管疾病患者以及其他重症患者[8~10]、住院患者的自测健康差[11]。另一种观点则认为,个体很难有效感知躯体健康状态,健康认知风险高。社会经济地位不同所带来的群体异质性偏差导致个体对“健康标准”的理解差异甚远[12],以自评健康作为健康状况的一般度量难以有效反映客观事实,导致健康的非可比性与健康的非公平评价[6]。不同情境也干扰健康评价的稳定性。当个体处于在婚和不在婚两种状态时,报告的健康水平相差甚远,婚姻的支持作用极大促进了个体的积极健康认知[13];对比失落、沮丧、遭遇挫折等情境,处于积极、心情愉悦状态的个体毫无例外汇报更高的健康水平[7]。在寻求工作、获取政府资助等某些特定的场合下,个体为实现某一目的而存在夸大或缩小健康状态的可能性[14]。可见,主客观健康存在一定的非一致性风险,两者之间的关系仍需进一步厘清。2. 健康与就医关系研究有关就医行为的诸多研究中,形成了较为完善的理论模型,如Engel生物-心理-社会医学模式和Ander⁃sen医疗服务利用行为模型。Engel创建的生物-心理-社会医学模式,旨在弥补传统生物医学在解释并治疗疾病方面的缺失。他认为,疾病防治必须考虑病人的生理状态以及病人所处的自然环境和社会环境,从生物、心理、社会角度出发采用综合措施以促进健康[15]。随后,系列研究对生物-心理-社会模式进行完善与发展,以探讨个体医疗服务选择行为[16~18]。具体而言,生物因素包括了个体禀赋特征以及健康、疾病状态,社会因素包括了社会经济地位因素以及社会参与,生理因素包括了自评健康、幸福感、孤独等。Andersen医疗服务利用行为模型阐明了倾向特征、资源能力以及需求因素对个体医疗服务利用的影响,并随着研究推进不断丰富发展[19~20]。其中,倾向特征包括了年龄、性别等人口学特征以及教育、职业、社会交往等;资源能力包括了收入、医疗保险、报销制度、社区卫生资源可及性;需求因素是决定个人医疗服务选择的直接原因,包括了疾病程度、接受医疗救助的需求程度等[21]。在此基础上,诸多研究丰富了对应的指标体系,并对不同群体的就医以及医疗服务利用行为进行了解释和探讨[22~23]。具体有关健康认知与医疗行为关系的研究中,无论是Andersen的需求因素,还是Engel的心理模式均作了尝试和说明,为本研究的开展提供了基础。健康认知风险是个体对疾病、行动能力等躯体健康的主观评价的有效程度,但个体往往会因为主观健康信念和客观事实之间的差异产生非理性健康行为[24]。通过学习能了解有关的健康知识和技能,形成健康信念和态度,养成健康行为[25]。若认为自身健康不受疾病和环境等影响,那么个体倾向于不合理的膳食方式;反之,若个体能够正确评估外在环境与健康的风险程度,那么将会适当调整行为以克服健康风险[26~27]。可见,已有研究论证了健康认知、健康信念等对就医行为的作用机制,但如何有效测量健康认知,提高健康认知的准确性尚有待商榷。虽然主观健康或自评健康作为客观健康的直接度量被广泛使用[16],但主客观健康可能存在的一致性偏差也难以忽视。据此,在已有研究的基础上,本文重点回答以下两个问题:一是老年人主观健康、客观健康之间是否存在非一致性偏差?二是主客观健康之间的一致性程度如何影响老年就医行为?(二)分析框架基于已有研究和健康信念理论,围绕老年人主观健康和客观健康之间的差异重新界定健康认知,以实现认知与行为的统一。“病与非病”作为心理认知的重要原则,强调主观世界和客观世界的统一性、心理活动的内存协调性及其对行为的重要影响[28]。若主观健康认知与躯体健康失去统一性,即疑病或过度健康自信而忽视健康管理,必定导致重大风险问题。因此,在事实健康基础上,主观健康与客观健康相一致的程度决定了老年医疗行为的选择空间。当主观健康高于客观健康,可能出现忽视健康管理,减少就医、体检等行为;反之,客观健康高于主观健康,可能会出现过度医疗等非健康行为。具体的分析框架如图1所示。三、数据与方法(一)数据来源本文选取2015 年中国健康与养老追踪调查数据(China Health and Retirement Longitudinal Study,CHARLS)和血检数据对研究问题展开验证。CHARLS数据以45岁以上群体为调查对象,主要调查内容涵括个人基本人口学和家庭特征、健康状况和功能、医疗服务利用和医疗保险以及收支、消费等信息。该数据同样提供了老年人体格检测的项目和信息,包括了血检、身体素质、活动能力等。根据研究目的,本文选取了参与血检和体检的调查对象,剔除缺失值以及无效样本,最后纳入分析的有效样本数为8729份。(二)变量测量1. 因变量就医行为。就医行为是指老年人过去某一段时间寻医问诊以及医疗支付的行为。在本文的处理中,就医行为包括了就医次数和医疗费用。就医次数为过去一个月门诊就医的次数,医疗费用则为过去一年所有自付的门诊费、住院费、自我购买医疗保健消费等的总和。2. 自变量客观健康。客观健康是个体外在体魄的一般体现,是基于躯体状态、活动能力以及疾病等事实的综合呈现。慢性病[26]、身体质量指数[7]等均是关于客观健康的多样化测量。本文的客观健康通过体测所获取的健康信息来衡量,基于已有数据可及性,采用身体质量指数、血压、肺活量、行动能力、患病等综合躯体状态对客观健康进行测量(见表1)。在此基础上,采用欧式距离测度不同样本之间的健康差异,以实现健康状态的有效比较[29]。欧式距离是测量样本(类)间相似性或差异性的常规方法,源于欧氏空间中两点间的距离公式。为便于比较,将上述各类指标均处于正常范围值的老年人的健康分值设定为100,并作为基准测量点;依据向量间的距离,分别确定其他个体的健康状态所对应的具体分值。根据欧式距离的测算结果,距离基准点最远的健康分值为30.49,所有样本的平均分值为75.18。主观健康。根据国际常用的健康自测量表(SRHMS)作为老年主观健康的评定依据,具体条目内容见表2。在数据处理过程中,将答项统一设置为“1、2、3、4”并进行分值加总。分值越高,老年人自测健康越好。基于分析结果,老年人主观健康最低分值为35,最高分值为101,平均分值为87。主客观健康差异。采用极差标准化(Min-Max Scaler)对主客观健康分值进行归一化处理,以消除量纲的影响,并使分值处于0~100之间。对主客观健康之间的相对差距和一致性程度比较后生成主客观健康差异变量,即主观健康与客观健康的差。若主观健康得分低于客观健康,其值为1;若主观健康得分不低于客观健康,其值为0。3. 控制变量根据医疗服务利用以及其他相关医疗行为的研究,本文的控制变量包括个体特征、社会经济地位以及家庭特征等。样本的平均年龄为59.13岁,性别分布均匀,农村老年人远多于城市老年人,家庭平均子女数为2.71个。老年人整体受教育水平偏低,平均家庭收入15678元,且处于在业状态的比例超7成,这与农村样本多、农民老而不退的社会经济地位特征紧密相关。根据被访者生活的基础设施和住宅配套设备,将拥有热水器、空调等现代化设备的住宅界定为居住条件较好的样本,反之则界定为居住条件一般,其中,超过6成的老年人处于现代化状态的居住环境中。各变量的基本说明见表3。(三)研究方法本文采用倾向评分匹配方法(Propensity Score Matching,PSM),对不同的健康感知状况与就医行为之间的因果关系进行讨论。PSM的核心构思是为处理组(即主观健康低于客观健康的老年人)匹配恰当的“反事实”控制组(即主观健康不低于客观健康的老年人),以得到两组就医行为的平均处理效应(ATT)。以虚拟变量Di ={0,1} 表示老年人i主客观健康之间的大小关系,1为主观健康低于客观健康(处理组),0则刚好相反(控制组)。本文探讨的是Di 是否对就医行为产生影响。对于老年人i而言,其就医次数Ti 或就医费用Yi 也对应两种状态。以就医费用为例,则:四、结果分析(一)主客观健康一致性的特征差异如表4所示,老年人主客观健康之间存在一致性偏差:主观健康分值为69.17,显著高于客观健康的59.40。不同特征群体之间主客观健康差异明显,60~65岁、65~70岁老年人的主观健康低于客观健康,而其他年龄段老年人的主观健康高于客观健康,且75岁以上老年人的主观健康远高于客观健康。虽然男性与女性主观健康均高于客观健康,但女性主客观健康之间的差距(7.82)低于男性(10.69),自我健康判断更真实。相对比女性而言,老年男性抽烟、酗酒的比例偏高,长期忽视健康管理的重要根源在于较少意识到行为放纵对健康的损害,从而形成盲目或逃避式健康自信。老年人客观健康与受教育程度正向相关,且受教育程度越高,主客观健康一致性程度也越高。虽然不同受教育程度老年人的主观健康均高于客观健康,但高中、大专及以上受教育者的主客观健康差值远低于初中以下者,呈现更准确的健康认知。城乡、是否在业等特征群体均呈现主观健康高于客观健康的特点,且对应群体之间的主客观健康差异并不明显。年龄是影响老年健康的决定变量,随着年龄的增长,主客观健康之间的相对高低也在发生变化;如果在城乡、是否在业等特征中进一步引入年龄效应,那么不同特征老年人主客观健康差异将会进一步凸显。(二)倾向匹配得分估计结果1. 平衡性检验根据变量匹配前和匹配后在处理组和控制组之间的检验结果(见表5),匹配前处理组和控制组在客观健康、性别、年龄、城乡、居住环境、子女数以及受教育程度等方面具有显著性差异;匹配后变量的标准化偏差几乎控制在10%以内,t检验结果不拒绝处理组和控制组无系统差异原假设的变量增多。对比匹配前的结果,大多数变量的标准化偏差大幅缩小,但受教育程度、收入的偏差有所增加。由此可知,不能拒绝与主客观健康一致性和就医行为在协变量上差异为零的原假设,变量之间通过了平衡性检验。2. 估计结果在控制自选择性问题后,主客观健康一致性程度与老年人的就医次数、医疗费用之间的关系结果如表6所示。本文分别采取近邻匹配、半径匹配、核匹配以及马氏匹配等四种匹配方法估计主客观健康之间的相互关系对老年人就医行为的影响。其中,半徑匹配、核匹配以及马氏匹配可以看成是近邻匹配结果的稳定性检验。检验结果显示,四种匹配方法下的作用机制基本一致。在控制自选择性问题后的净效应充分表明,与主观健康高于客观健康的老年人相比,主观健康低于客观健康的老年人门诊次数平均高出0.253次、医疗费用对数平均高出1.278,即自评不健康、“疑病而非病”的老年人就医行为更频繁。老年人主观健康低于客观健康,源于年龄、性别、收入、职业、教育等多重原因,共同导致过度健康需求的增加。然而,这一发现并非强调个体加强健康自信,以减少不必要的医疗服务利用行为,否则将可能出现主观健康高于客观健康的相反状态,如忽视就医等健康管理行为。五、结论与建议健康老龄化是未来迎接人口老龄化挑战的必然趋势,而增强老年健康风险认知、加强老年健康教育成为关键路径选择。本文利用微观调查数据,探讨了老年人主客观健康一致性程度及其对就医行为的影响。研究发现:(1)老年人主观健康总体高于客观健康,基于客观健康的健康感知并不能有效体现事实健康;而初老、临近退休的老年人主观健康低于客观健康,呈现“疑病而非病”的认知状态。(2)受教育程度、就业、年龄、收入等特征群体因健康标准有别而汇报出迥然相异的主观健康,增加了健康认知的复杂性。(3)老年就医行为较大程度受主客观健康非一致性左右:老年人主观健康低于客观健康,将促进就医、医疗支付等行为;反之,忽视寻医问诊等健康管理行为易导致严重健康隐患。老年人主客观健康之间的非一致性偏差,既源于老年人不同程度的认知障碍,也受群体异质性以及健康信息缺乏的影响。年龄增长带来的记忆、理解等认知功能弱化,不断加剧老年健康认知的非准确性。不同性别、受教育程度、就业等因素影响老年人对健康的理解,且同等客观健康状态下汇报出的主观健康也有所不同。不健康生活方式、社区健康档案建设等健康管理缺失导致的客观躯体健康知识匮乏,进一步加剧老年健康认知偏差。若老年人主观健康和客观健康无法统一,即“疑病”或过度健康自信而轻视医疗服务利用,均将产生负面健康后果,一定程度上也将增加社区健康促进和健康教育促进工作者的难度。为此,应该普及正确健康价值观,完善老年人获取健康教育和经验的途径,构建科学的健康认知和健康信念,以促进健康行为的改变,既需杜绝“疑病”而乱投医、非理性保健消费等过度医疗行为,亦不能盲目健康自信而忽视健康风险管理;以老年健康信息档案建立为核心,鼓励老年人定期参与社区体检,及时观测自我健康状态;将老年健康信念与社会活动参与相结合,鼓励老年人积极参与体育锻炼、公益互助活动等,并及时进行健康干预。从老年人自身和家庭出发,重视饮食结构改善情况,子女参与老年父母的营养教育与营养安排等;倡导社会对老年人的关爱与支持,通过常规性健康知识和养生活动咨询的宣传教育,为老年人提供多样化的健康信息支持;相关政府部门也应将老年健康宣传与老年疾病预防等作为重要工作内容,完善基本医疗服务和老年健康服务体系。

注释:

① 该条目中“15岁时的健康状况怎么样?”是从生命历程视角出发探讨过去的健康状况与当前健康的关系,本质上反映了早期的健康经历、与早期健康状态直接关联的家庭环境等对晚年健康的贡献程度。

参考文献:

[1] 宋月萍,张宪.宗教信仰与健康:对老年人就医用药行为的研究[J].社会学评论,2019(5):71-83.

[2] 米红,刘悦,冯广刚.中国老年人口健康状态变动的辨识及影响因素的评估分析——基于SSAPUR 2015-2016年面板数据[J].人口学刊,2020(4):42-55.

[3] 林毓铭,肖丽莹.中国老年人医疗支出影响因素——基于安德森模型[J].中国老年学杂志,2019(6):1479-1482.

[4] 齐亚强.自评一般健康的信度和效度分析[J].社会,2014(6):196-215.

[5] 李月.我国老年人认知障碍特征分析及政策研究[J].人口与健康,2020(5):54-57.

[6] Thomas D,Elizabeth F. The Measurement and Applications of Health in Social Surveys[A]. Edited by Christopher JL Murraary,Loshua A. Salomon,Colin D. Mathers and Alan D. Lopes Summary Measures of Population Health:Concepts,Ethics,Measurementand Applications[C].World Health Organization:Geneva ,2002:387-420.

[7] 張文宏,张君安.老年人健康自评差异的影响因素研究——基于虚拟情境锚定法的CHOPIT模型分析[J].东岳论丛,2020(4):60-70.

[8] Rosen R C,Contrada R J,Gorkin L,et al. Determinants of Perceived Health in Patientswith Left Ventricular Dysfunction:A Struc⁃tural Modeling Analysis[J]. Psychosomatic Medicine,1997(2):193-200.

[9] Svardh C,Isacson D,Pedersen NL. Self- rated Health Among Cardiovascular Drug Users in a Study of Swedish Twins[J].Scand JSoc Med,1998(3):223-231.

[10] Franks P J,Bosanquet N,Brown D,et al. Perceived Health in a Randomised Trial of Treatment for Chronic Venous Ulceration[J]. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery,1999(2):155- 159.

[11] Wolinsky FD,Culler SD,Callahan CM,et al. Hospital Resource Consumption Among Older Adults:A Prospective Analysis of Epi⁃sodes,Length of Stay,and Charges over a Seven-year Period[J]. Journal of Gerontology,1994(49):S240-252.

[12] Idler E L,Benyamini Y. Self-rated Health and Mortality:A Review of Twenty-seven Community Studies[J]. Journal of Health andSocial Behavior,1997(1):21-37.

[13] 彭思耘.婚姻保护作用影响老年人身体健康的内在机制研究[J].时代金融,2012(3):165.

[14] Kerkhofs M,Lindeboom M,Theeuwes J. Retirement,Financial Incentives and Health[J]. Labour Economics,1999(6):203-227.

[15] Engel G L. Need for a New Medical Model ——Challenge for Biomedicine[J].Science,1977(4286):129-136.

[16] 申悦,李亮.年龄分层视角下医疗设施可达性对居民就医行为的影响——以上海市崇明岛为例[J].人文地理,2021(2):46-54.

[17] 姜向群,魏蒙,张文娟.中国老年人口的健康状况及影响因素研究[J].人口学刊,2015(2):46-56.

[18] 曾毅,顾大男,Purser Jama,等.社会、经济与环境因素对老年健康和死亡的影响——基于中国22省份的抽样调查[J].中国卫生政策研究,2014(6):53-62.

[19] Andersen R. A Behavioral Model of Families’Use of Health Services[R]. Chicago:Center for Health Administration Studies,Uni⁃versity of Chicago,1968.

[20] Andersen R,Newman J F. Societal and Individual Determinants of Medical Care Utilization in the United States[J].The MilbankQuarterly,2005(4):1-28.

[21] Andersen R.Revisiting the Behavioral Model and Access to Medical Care:Does It Matter?[J]. Journal of Health and Social Behav?ior,1995(36):1-10.

[22] 刘世爱,张奇林.中老年家庭灾难性医疗支出的测度及影响因素——基于CHARLS数据的实证[J].南方人口,2020(2):67-80.

[23] 彭希哲,宋靓珺,黄剑焜.中国失能老人长期照护服务使用的影响因素分析——基于安德森健康行为模型的实证研究[J].人口研究,2017(4):46-59.

[24] Hochbaum G M.Public Participation in Medical Screening Programs:A Socio-Psychological Study[R].Washington DC:Govern⁃ment Printing Office,1958.

[25] Lin C,Oveisi S,Burri A,et al. Theory of Planned Behavior Including Self-stigma and Perceived Barriers Explain Help-seekingBehavior for Sexual Problems in Iranian Women Suffering from Epilepsy[J]. Epilepsy & Behavior,2017(1):123-128.

[26] Macaden L,Charlotte L,Clarke B et al. Risk Perception among Older South Asian People in the UK with Type 2 Diabetes[J].Inter⁃national Journal of Older People Nursing,2006(3):188-181.

[27] 彭向东,褚勇强,萨支红,胡晓江.健康行为理论:从健康信念模式到风险认知和健康行为决策[J].中国健康教育,2014(6):547-548.

[28] 郭念锋.临床疾病心理学[M].北京:北京师范大学出版社,1994.

[29] 吴敏,熊鹰.病与非病:老年主客观健康一致性评估及其影响因素分析[J].南方人口,2021(2):53-64.

(责任编辑:卢君)