幼儿园普惠性课后托管服务:必要性与影响分析

彭傲楠 曾家延

[摘 要] 随着妇女社会劳动参与率的提高和劳动力市场对家长非常规时间工作要求的增加,美国、英国、芬兰、澳大利亚、日本等发达国家均鼓励和支持本国幼儿园提供普惠性质的课后托管服务,以帮助家长应对工作与育儿冲突,并逐步实现了从仅关注家长需求到同时兼顾幼儿在课后托管中的发展、从关注课后托管对幼儿学业影响到关注其对幼儿社会性情感发展影响的转向。这些发达国家的学者设计并实施了一系列调查研究,大多数研究结果显示,可靠的课后托管服务对促进家长就业与全身心投入工作都有积极作用。关于课后托管对幼儿发展的影响,虽然现有研究对其在未来学业上的影响尚无定论,但是大多数研究发现课后托管对幼儿社会性与情感的发展产生了积极影响,其主要原因在于课后托管延长了幼儿与同伴相处和游戏的时间,同时极大地减少了幼儿接触电子屏幕的时间,并促使家长在空余时间增加陪伴孩子的频次与强度,以“补偿”让孩子课后托管导致的亲子互动缺失。不过,这些积极影响产生的前提是課后托管的质量较高。当前我国家长也面临着日益加大的工作压力,以幼儿园为依托,设置和推广政府主导的普惠性课后托管服务,是我国今后进一步发展学前教育公共服务体系的必然要求,同时在课后托管中应兼顾幼儿的全面发展,政府应支持开展相关研究,为课后托管的质量监督与政策完善提供科学依据。

[关键词] 课后托管;灵活时间托管;延长幼儿托管;延时服务

一、问题提出

2021年5月31日,中共中央政治局在审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》时明确强调,为促进人口长期均衡发展,将实施一对夫妻可以生育三个子女政策,并大力发展多种形式的普惠性托育服务体系,适当延长幼儿园托管时长,为家庭育儿提供有力保障。《新民晚报》2021年7月21日报道了上海市政府关于建立以社区为依托、普惠为主导的托育服务资源供给体系,为夫妻双方兼顾工作和家庭提供支持的政策。实际上,国家统计局发布的《中国儿童发展纲要(2011—2020年)》终期统计监测报告显示,随着我国公共托幼服务体系的逐渐完善,至2020年,我国学前教育毛入园率已达到85.2%,对幼儿的托管与照料已逐步实现由家庭私领域至社会公共服务领域的转变。在政府的主导下,全国各地普惠性学前教育公共服务体系逐步建立,这在一定程度上满足了广大家长育儿的需求,解决了大部分幼儿“入园难”“入园贵”的问题。尽管如此,随着当前社会工作压力增大,常规的公共托幼服务已无法满足家长(尤其是城市地区的双职工家长)的托幼需求,家长工作与育儿之间的冲突仍普遍存在,成为抑制三孩政策全面落实的绊脚石。有研究显示,当前我国育有学龄及学龄前儿童的双职工家庭大多存在着“三点半难题”,即幼儿园及小学儿童下午三点半至四点半的放学时间与家长五点半至六点半的下班时间不相匹配,导致双职工家庭长期处于育儿与工作压力难以平衡的困境中。[1]另一项针对中国城乡居民时间利用的全国性追踪调查结果显示,当前我国普通职工超时工作的现象较为普遍,超四成劳动者的日均工作时间大于8小时。在步入中年的双职工家庭中,工作和其他工作相关活动,如出差、加班等占据了一日中的大部分时间,工作压力导致家长无暇顾及孩子接送、亲子互动等活动。[2]工作压力增大、工作时长变长的劳动力市场现状催生了针对学龄前儿童的非常规时间段托管需求。中国青年报社会调查中心的调查显示,90%的家长在接送孩子上存在下班时间与放学时间不匹配、路程耗时长、工作压力大等问题。[3]这些新问题使家长不仅需要与其正常工作时间匹配的托幼服务,而且希望托幼机构能够满足其在正常工作时间之外因工作需要而产生的额外托幼服务需求。

目前,由于家长新需求尚未引起各级政府的广泛关注,统一设立的普惠性高质量幼儿课后托管机构较为缺乏。面对工作和看管幼儿的矛盾,我国家长一般有三种解决措施:其一,父母中的一方(大多是母亲)辞职或转向弹性工作进行照护,或委托其他家庭成员(如祖父母等)临时托管幼儿;其二,在幼儿园外寻求私立托管机构协助;其三,雇佣保姆进行照顾。过往研究表明,以上三种措施或因家庭付出的成本过高,或因看护质量不高,不能从根本上解决幼儿在放学后得到高质量照管的问题,且会给家长的工作带来负面影响。斯金纳(Skinner)与波考克(Pocock)在探讨工作与家庭压力平衡的问题时曾提到,照管幼儿的责任主要由母亲承担,这无疑会对妇女社会劳动参与度和其精神疲劳度造成影响。[4]布劳(Blau)和柯里(Currie)的研究也证明,相对商业化的校外托管服务而言,由政府介入资助的公共托管服务更注重提高教育质量。[5]因此,统一设置公益普惠性质的幼儿园课后托管服务成为一种解决问题的重要途径。

鉴于幼儿家长作为中国当下重要劳动力的经济意义和社会意义,我国比较发达的城市已开始落实并实施普惠性幼儿园课后托管服务。2020年底,深圳市教育局出台的《关于鼓励幼儿园开展晚托服务的通知》提到,公办幼儿园应根据家长需求积极开设服务时间为17:00~19:00的托管班。然而到目前为止,这一服务尚未在全国范围内形成规模。为了推动三孩政策的全面落实,助力中国社会和经济的高速发展,充分满足家长“额外”托幼需求,公共托幼服务体系建设必将成为我国学前教育领域的一项新挑战。一方面,作为社会普惠性服务,统一设置的幼儿园课后托管服务是顺应“当前我国社会劳动者超时劳动、压力较大的工作态势”而生的产物,对于帮助家长缓解育儿压力、兼顾工作与家庭,从而促进三孩政策的落实与推广具有积极意义;另一方面,延长托幼机构的服务时间不能仅仅满足家长的需求,幼儿在延时托管期间的权益也应得到保障。以往发达国家的经验表明,不同托管机构的幼儿在延时托管期间的智力、情感和社会性发展呈现较大差异,质量参差不齐;作为服务对象的幼儿的全面发展直接影响到一个国家未来人才的培养和储备。[6]因此,提供以政府为主导的普惠性延时幼儿托管服务不仅是完善社会公共托育体系的重要举措,也具有重要经济、社会战略意义。有鉴于此,本文将分析发达国家设置幼儿园课后托管服务的历史进程,借鉴发达国家探索幼儿课后托管服务体系建立的经验,分析此类服务对家长及幼儿的影响以为我国设置推广该项服务提供借鉴。

二、发达国家幼儿课后托管服务的主要发展阶段

(一)为满足家长需求:以延长课后托管服务时间为特征的“数量”增长期

课后托管服务主要指在托幼机构及幼儿园的常规工作时间之外(尤其是下午放学后),为幼儿提供托管服务。以往研究表明,以幼儿家长参与工作的需求为动因,当前大多数发达国家的幼儿托育服务时长都呈现不断延长的趋势。

1. 以妇女的社会劳动参与为特征,全日制幼儿园托管服务成主流

最初,托幼机构根据服务时长的不同分为全日制、半日制、钟点制以及临时看管,家长可以根据家庭需求任意选择。自20世纪70年代以来,受到战后经济发展需要等多方面原因影响,妇女的社会劳动参与率逐步增高,而幼儿在家无人托管的问题日渐突出,因此,提供服务时间最长的全日制幼儿园开始占据主流。[7]以美国为例,全美60%的学前教育机构都采用全日制模式,[8]美国通过高瞻教育会(High Scope Education Research Foundation)发起的佩里学前教育项目(Perry Preschool Project)和联邦政府资助的开端计划(Head Start)等学前教育公益项目都旨在为无暇照顾幼儿的家庭提供帮助。尽管如此,全日制托幼机构平均每天5至6小时的常规服务时长仍然无法完全满足所有家庭的需求。例如,澳大利亚教育、就业和工作关系部门(Department of Education, Employment and workplace relations)曾指出,自20世纪70年代至20世纪90年代中期,澳大利亚家庭对于延长课后托管时间的需求呈大幅增加趋势。[9]

2. 以市场对社会劳动强度的非常规要求为特征,延时托幼服务供不应求

为了满足家长在非常规工作时间的托幼需求,自20世纪90年代以来,美国、英国、芬兰、澳大利亚、日本等发达国家均鼓励学校及幼儿园设置推广时间灵活的幼儿托育服务。它们的名称各不相同,如“课后托管(After school Care)”“灵活时间托管”(Flexibly Scheduled Care)“延长幼儿托管”(Extended Child Care)等,其本质都是延长现有的幼儿托育服务时长以适应家长和幼儿的需求。进入21世纪后,受到劳动力市场的影响,此类机构大量增加。普雷策(Presser)于2003年的一份研究中提出,在24小时经济背景下,越来越多的行业与工作部门要求员工在早上、晚上甚至周末工作,非常规工作时间段幼儿无人托管的问题在美国愈加突出。[10]澳大利亚参加课后托管服务的儿童数量稳定上升,2004~2012年,选择课后托管服务的家庭数量增加了4倍以上。[11]芬兰伦卡(R?觟nk?覿)等人的研究结果显示,2013年芬兰约有70%的幼儿参加了公立幼儿园的课后托管项目。[12]在瑞典约有2/3的城市都提供服务时间灵活的幼儿托育服务,且提供服务的机构大多有来自政府的财政补贴和资助。[13]尽管托幼需求不断增长,许多研究者认为,当前课后托幼服务的数量仍然不能够满足家长的需求。约翰逊(Johansson)在2014年的调查显示,瑞典首都斯德哥尔摩市有41%的女性因缺少课后幼儿托管服务而被迫选择非全职工作,或需要向其他亲属寻求帮助。[14]总体来看,在世界范围内,尤其是托幼服务业较为发达的欧美地区,提供课后托管的幼儿园数量呈上升趋势,政府对于此类服务的资助也较多。

(二)为保障幼儿发展:以关注延长服务时间质量为特征的“内涵”转型期

课后托幼服务市场的扩大虽然最大限度地满足了家长的工作需求,但也引发了另一个问题:在全日制幼儿园占据主流的基础上,延长托幼时间对幼儿会产生怎样的影响?针对这一问题,欧美发达国家自20世纪90年代初期便开展了长期的公开辩论。截至目前,如何提高延长服务时间质量、实现课后托管服务“转型”等问题仍然是研究者关注的重点。

1. 关注幼儿人身安全的课后托管服务

在20世纪90年代之前,即课后托幼机构服务的发展初期,课后托管服务质量并没有得到过多关注。课后托幼服务产生的契机是家长的劳动时间与托幼服务时长不一致,[15]因此,在20世纪90年代初期,大多数研究的重点都在课后托幼能否解决儿童无人照顾的社会问题上。[16]在这一阶段,儿童在课后托幼机构中的安全问题是焦点。以英国为例,20世纪90年代初期,英国曾出现过数起儿童无人看管或父母看管不力而引发的安全事故,课后托管作为替代双职工父母履行照顾幼儿的另一选择逐渐走进公众视野,最终推动了英国关于规范课后托管服务的立法。[17]由此可见,最初课后托管服务的功能更多是帮助家长“照顾”幼儿而非“教育”幼儿。[18]

2. 关注幼儿学业成就等智力发展的课后托管服务

到了20世纪90年代中后期,单纯的托管功能已经不能满足家长和幼兒的需求,逐渐有学者开始关注全日制幼儿园、课后托班等延长托幼时间的服务对于儿童学业成就的影响,包括对幼儿进入小学后的阅读、数学、写作等能力发展的影响。这一时期出现了许多纵向追踪研究,长时段跟踪研究参加全日制幼儿园或课后托管服务的幼儿在进入小学后的学业成绩。由于这一时期的课后托管项目主要是在社区、学校或幼儿园的游乐场为幼儿提供娱乐项目和场地,相关从业者也多为“托育者”而非具有一定资质的“教育者”,课后托管的教育教学功能并不明显。同时,20世纪90年代中后期,随着全纳教育(Inclusive Education)理念[19]的提出与普及,包括英国、美国在内的国家都将设置课后托管服务当作缩小教育差距、帮扶特殊或少数儿童群体的举措,因此,在这一时期,学者们的关注点大多在课后服务对儿童学业水平的影响上。例如,芝加哥市曾开展了托幼中心扩展计划(Child Parent Center and Expansion Program),旨在通过提供免费课后托管服务,帮助贫困黑人家庭儿童提高学业成绩。[20]许多专家学者参与评估了此类项目的有效性,并提出课后托管服务对于不同儿童群体学业成绩的影响可能差异较大这一观点。[21]

3. 关注幼儿的社会、情感等非智力因素发展的课后托管服务

自20世纪90年代中后期至今,越来越多的发达国家意识到,课后托管服务的目的不仅在于解决家长的需求,幼儿的身心发展也不仅局限在认知能力、智商发展及未来的学业水平上。课后托管服务对儿童情感功能、社会交往能力、行为习惯等领域的影响也应当成为学前教育的目标之一。以较早设置幼儿课后托管服务的芬兰为例,1990—2004年这十多年间,学龄前及学龄儿童是否应该参加课后托管服务是芬兰的主流报纸《赫尔辛基新闻报》(Helsingin Sanomat)长期关注的公共议题。这场社会争论涵盖了家长、儿童及从业者三方的不同观点,对延长托管时间与幼儿发展的影响机制进行了深入探讨。辩论的内容从最初对课后托管“照顾”功能能否实现,发展至课后托管是否会对学龄前及学龄儿童身心发展产生负面影响。最终,这场公共辩论推动了《在校儿童早间和课后托管法案》(The Act on School Children’s Morning and After school Care)的颁布,对芬兰儿童课后托管服务体系和质量标准的建立起到了重要作用。[22]进入21世纪,大多数发达国家都将课后托幼服务纳入了学前教育机构的质量评估体系之中,并进一步关注该类服务对幼儿身心发展的直接影响。例如,美国教育部通过《政府绩效和成果法案》(The Government Performance Results Act)评估并公开通报儿童课后托管中心的服务质量,澳大利亚在《早期儿童教育与保育国家质量标准》(National Quality Standard for Early Childhood and Care and School Age Care)中详细规定了儿童课后托管机构的质量标准和评级,除此之外,加拿大、日本等国家均有类似法律评定延时托管服务的资质与质量。至今,大量研究都将重点放在了延长托幼时间对幼儿的情绪功能及社交能力的影响上,幼儿的身心发展逐渐成了幼儿园课后托管关注的重点问题,家庭和市场对于课后托管服务的要求也实现了由简单的托管到托育与教育功能一体的转变。

三、幼儿园课后托管服务对家长及幼儿的影响

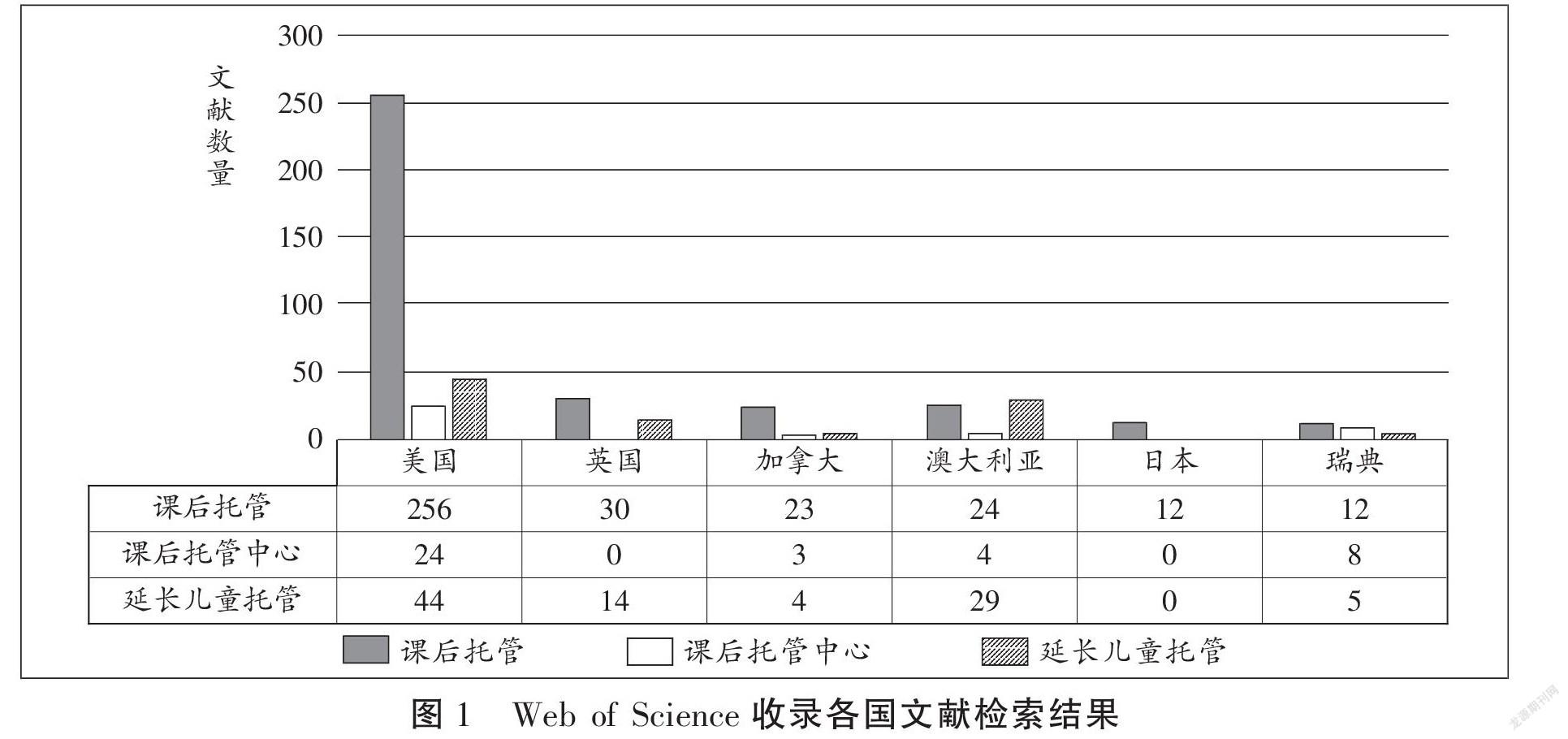

由于国内幼儿课后托管服务研究尚未形成规模,公立幼儿园设置晚托班也仍在讨论当中,我国关于课后托管服务对幼儿影响的文献较少。在中国知网以“课后托管”为关键词进行检索,得出的50条结果均属于小学教育,以“课后托管”“幼儿”为关键词的文献数量为0。国际上,尤其是课后托管发展得较早、规模较大的发达国家,许多学者已对此话题开展了相关的实证研究。通过web of science网站检索结果分析,以“课后托管”(After school Care)为关键词的文献数量为445,其中256项研究来自美国学者,30项研究来自英国学者,24项研究来自澳大利亚学者,23项研究来自加拿大学者,剩下的零星研究分布于以色列等国家。另外以“课后托管中心”(After school Center)、“延长儿童托管”(Extended Child Care)为关键词的检索结果及主要6个国家的文献分布见图1。从20世纪90年代至今,研究者和政策制定者对于幼儿园课后托管服务的关注重点呈现出由满足家长需求、提高幼儿未来学业成绩到发展幼儿社会性及情感功能的转变,大多数研究文献也遵循了这一发展脉络。

(一)对家长的影响

1. 课后托管服务对女性进入劳动力市场的影响

根据发达国家过去数十年的经验,最初大规模设置课后托管服务是为了满足育有学龄前及学龄儿童父母的需求,减轻家庭育儿负担,从而达到鼓励就业、增加家庭收入的目的。当前,大多关于课后托管服务对家长产生影响的研究主要集中在对母亲一方的影响上,这是因为传统的两性家庭分工仍然是家庭分工的主流模式,无论母亲是否选择全职工作,都承担着大部分育儿的责任。[23]根据别林斯基(Berlinski)与伽尔伐尼(Galiani)的理论,儿童保育事业是否完善关系着妇女的社会劳动参与率,不规范或覆盖面较窄的儿童托管服务将成为妇女参与社会劳动的主要障碍。[24]因此,在探讨课后托管服务对家长的影响时,发达国家政府和学者往往聚焦于促进父母,尤其是母亲就业这一方面。如美国政府自20世纪70年代以来,一直致力于通过增加财政补贴等方式干预儿童课后托管服务市场,以此促进低收入和少数群体的女性进入劳动力市场。[25]瑞士政府也以立法的形式将儿童课后托管完全纳入社会公共服务体系,引入政府补贴促进妇女就业。[26]

2. 课后托管服务对家长就职与工作境况的影响

发达国家引入课后托管公共服务体系的举措是否能切实影响家长的就职与工作境况?针对这一问题,英国、瑞典、瑞士、美国等国的学者设计并施行了一系列调查研究,而大多数的研究结果显示,课后托管服务在就业方面对家长具有積极影响。这些影响主要分为三个方面:第一,可靠的幼儿课后托管服务可以促使家长全身心投入工作,增加工作时长和专注度。巴克在一份调查报告中提到,受到公共课后托管服务影响,50%的父母表示自己的工作时长增加了,并声称如果取消课后服务,他们的工作和就业情况会受到负面影响。[27]这个结论也得到了美国学者佩里(Perry)研究结论的支持。在佩里的研究中,一半以上的受访家长表示,如果没有可靠的课后托管服务,他们会因为过分担心孩子的情况、抽出时间接送孩子而无法完全兼顾工作,甚至会出现工作失误。[28]第二,课后托管服务对“无业”家长进入劳动市场也有促进作用,但相对而言,该类服务对原本就有工作的“全职”家长影响更大。巴克研究表明,有12%的受访家长是因为课后托管服务才选择进入职场,此类服务对原本就全职工作的家长的影响大于原本无业的家长。[29]第三,费尔菲(Felfe)等人的研究成果显示,尽管总体来看,延长托幼时间对于父母就职的影响不大,却极大地影响了母亲的就业情况,尤其是对母亲选择全职工作有积极影响。[30]第二和第三项研究结果的差异主要来源于是否将父亲和母亲的职业状况分开来看,这与传统的两性家庭分工模式有关。

3. 课后托管服务对家庭收入的影响

另一个备受争议的问题是,设置学前儿童课后托管服务是否会对家庭收入产生影响。许多学者针对这个问题给出了不同的结论。有研究发现,约1/3的家长因此更能集中精力进行全职工作而增加了家庭收入,尤其是少数族裔和低收入的家长。[31]但布劳和柯里提出,测算延长托幼时间带来的额外家庭收益需要考虑到当地托幼机构的定价、父母在职的薪酬等其他经济因素,在他们的研究中,仍有部分家庭因为选择了延时服务而造成了经济损失。[32]许多贫困家庭或受教育程度较低的母亲在外出全职工作后,其薪酬无法覆盖托幼机构的费用。鲍威尔(Powell)和威多斯(Widdows)的研究也证明,收入较低的家长会更多地考虑参加延时托幼机构的经济成本。[33]因此,延时服务对家庭收入的影响需要结合当地的政策及服务定价进行综合考量。除此之外,许多研究也提到,延长幼儿托管时间会给双职工家庭带来一些负面影响,许多受访家长会因担心课后托管的服务质量、托管时间过长等而感到焦虑,尤其是工作时长较长的父母往往会因此而在工作中分心。因此,还有必要进一步探究延长托管时间对幼儿各方面发展的影响。

(二)对幼儿的影响

1. 20世纪90年代:对幼儿学业的影响

当前,幼儿园教育能否对儿童未来的学业成绩产生长期影响存在争议。巴奈特(Barnett)在1995年的一份报告中综述了36个关于学前教育对儿童学业水平影响的研究发现,适当的学前教育不仅能够增进儿童的认知能力,而且对儿童进入小学后的学业成绩有长期影响。[34]但许多研究也证明,学前教育项目在学业方面带来的正面效果只能持续到三年级左右,且在很大程度上取决于该项目本身的质量和儿童的家庭背景。[35]

延长幼儿园托管时间对幼儿未来学业水平的影响也同样没有定论。曼顿(Munton)等人在综合了过往研究文献后发现,目前尚未有明确证据表明参加晚托班与学业表现有关。[36]在仅有的测量托育时长与幼儿学业成绩关系的研究中,也只有部分研究表示,比起参加半日制幼儿园,全日制幼儿园的幼儿在短期和长期(一般是小学三年级之前)的学业测试结果更好。[37]由于全日制幼儿园和晚托班的服务时长仍然有差别,这一结果不能直接应用在幼儿园课后托管服务上。但在家长眼中,幼儿园课后托管服务会对孩子的学业成绩产生间接的影响。在巴克等人的调查中,没有家长明确提到参加课后托管提高了孩子小学入学后的成绩,但一半以上的家长认为,晚托班很大程度上使孩子对学校的态度表现得更加积极,这或许会间接地影响儿童将来的学业水平。[38]谢尔诺夫(Shernoff)的研究结果也证明,在课后托管服务中参与度更高的学生能取得较好的英语和数学成绩。[39]在当前社会环境下,幼儿园的服务时长比小学的服务时长短,很多儿童在进入小学后往往难以适应新的作息时间。而幼儿园课后托班延长了幼儿在学校环境中玩耍、学习的时间,有利于帮助即将进入小学的儿童适应学习节奏,从而提高他们在学业上的表现。然而,这一观点需要具体的研究数据来支撑。

延长幼儿托管时间对幼儿学业成绩的影响机制是怎样的?对这一问题,有学者认为,儿童及其家庭的差异性增加了判断课后托班服务对幼儿未来学业成绩影响效应的复杂性。比如,雷诺兹(Reynolds)和坦普尔(Temple)将研究重点放在了课后托管服务对弱势群体儿童的长期影响上。他们在芝加哥市抽取了共599名黑人儿童作为样本,对比了从幼儿园期间参与名为“托幼中心扩展计划”的课后服务的儿童与不参与此类服务的儿童在进入小学后的学业成绩。结果显示,参与过课后服务的儿童在阅读和数学上的成绩更好,尽管这一优势会在高年级阶段消失。[40]这一结果证明了课后托管对提高弱势儿童群体成绩的有效性。然而,在这一研究中,“托幼中心扩展计划”更类似于早期教育干预项目,其服务范围超出了一般的幼儿课后托管,且更加关注幼儿在阅读、语言、数学等方面的发展,甚至通过家访、家长教育等手段提高亲子教育的有效性,从而促进儿童学业水平的提高。因此,有政府资助的普惠性幼儿课后托管项目是否能消除教育不公平现象,帮助弱势群体儿童提高成绩,仍然需要后续研究证实。

最后,当提到延长幼儿园托育时长时,许多学者表达了自己的疑虑。比如,库伯(Cooper)等人在对比全日制幼儿园与半日制幼儿园的优劣时提到,延长托育时间可能会造成幼儿园“小学化”的倾向。[41]他们认为,在被延长的托育时间里,许多幼儿园和教育者会将小学一年级的学习内容提前教给幼儿,而这无疑是与儿童学习发展规律相悖的。尽管幼儿园小学化会在短期内有效提高儿童的学业水平成绩,但在儿童进入小学中高年级阶段,这一先发优势反而会成为阻碍他们提高成绩的重要因素。因此,在这一前提条件下,不当的幼儿园课后托管服务可能会对儿童的学业成绩造成长期负面影响。

2. 21世纪初期至今:对幼儿社会性的影响

托管时间延长意味着幼儿在幼儿园内与同伴相处、游戏的时间增长,这会对幼儿的社会性发展产生重要影响。贝里(Berry)和奥康纳(O’Connor)的研究显示,儿童社交能力的发展在幼儿园和小学五年级之间呈现出明显的加速趋势,这证明了学前阶段是培养幼儿社会性的重要时期。[42]幼儿园或托幼机构对于幼儿而言,是一个发展交往能力、适应群体生活的场所。目前,大部分学前儿童课后托管服务都采用以游戏为主的活动模式,而游戏是学前儿童与同龄人互动最频繁的活动,也被认为是促进儿童社会性发展的重要途径。[43]西莫西尼(Simoncini)曾邀请来自澳洲14个城市共164名学前至小学阶段的儿童参加了一份关于课后托管服务的问卷调查,结果显示,所有儿童都将课后托管当作玩耍、游戏和与同龄人社交的重要场所,且有44%的儿童认为自己在课后托管中交到了新朋友。[44]类似的研究结果也出现在巴克等人关于美国课后托管服务的一份报告中。巴克从美国6所课后托管机构(包括公立幼儿园与校外私立机构)收集了近百名儿童及其家长的观点。在调查中,59%的家长和儿童都表示,课后托管活动有助于儿童提升自信、发展社交技能,而这些积极影响是在课后服务中与不同年龄、背景的同伴玩耍中产生的。[45]这些调查结果并非家长和儿童的一面之词,事实上,邓恩(Dunn)、卡廷(Cutting)与费希尔(Fisher)在2002年的研究中发现,儿童的社交能力从在与他人(尤其是同龄人)的语言互动、情感交流中获取经验,从而得到进一步的发展。[46]此外,另一项研究也证明了儿童早期的社交经驗会对其社会性发展产生长期影响。[47]具体来说,在学前阶段获得正面社交经验的孩子更容易在青少年时期表现出显著的社交技能的增长,而早期的消极社会经验则会被重新唤起,从而阻碍青少年社会性的发展。

课后托管服务对幼儿社会性发展的积极影响还在于这一类服务极大减少了幼儿接触电子屏幕的时间。有学者在研究当代幼儿社会交往能力发展时发现,在过去的25年内,信息交流技术(Information and Communication Technology)的普及使得幼儿在学校或家庭中使用电子产品的时间越来越长,与同伴游戏的时间则不断减少,这无疑会影响幼儿的社交能力发展。[48]许多调查显示,在下午离开幼儿园后,由于家长无暇陪伴幼儿、担心游戏安全以及缺乏游戏场地和器材,许多幼儿的课后活动时间被电子设备大量占据。雷德斯基(Radesky)和克里斯塔基斯(Christakis)研究发现,婴幼儿开始接触电子产品的时间由4岁提前到了4个月,0~8岁的儿童平均每天使用电子产品的时间至少为3小时。[49]对于幼儿而言,课后时间被电子产品服务大量占用,其社会性发展会受到负面影响。美国学者曼加内洛(Manganello)和泰勒(Taylor)曾在一项针对3岁儿童攻击性行为的研究中发现,儿童观看视频等被动屏幕时间的增加,与其攻击性行为呈正相关。[50]同时,被屏幕时间挤占的游戏和户外运动时间,恰好是对学龄前儿童社会性发展最关键的活动类型。尽管也有部分研究称,使用带有网络互动功能的电子产品,如平板电脑等,可以有效提高儿童的团队协作能力、创造力、交流能力,但这一结论主要针对年龄更大的学龄儿童及青少年。对于学龄前儿童来说,受限于其认知能力发展的特点,使用电子产品大多是出于娱乐目的,而非教育的目的。[51]而课后托管服务恰好是可以解决当前幼儿游戏时间不足、接触电子屏幕时间过长问题的措施之一。根据西莫西尼的调查,对于儿童而言,托管中心各种课后活动的受欢迎程度从高到低依次是美工活动、户外游戏、电脑游戏以及运动。[52]巴克等人在报告中也指出,课后托管机构往往会为幼儿提供大量游戏设备和空间,同时,幼儿的游戏时间除了用餐几乎不会被中断,因此,比起幼儿的家中活动,托幼中心的游戏资源、时间都更为丰富,也更能满足幼儿在合作游戏中获得社会性发展的需求。以最受幼儿欢迎的美工活动为例,幼儿自主选择活动材料的范围更大,如黏土、泡沫胶、缎带等材料,在家庭中较为少见。同时,托幼机构的课后服务也经常开展需要多个幼儿合作或与成年人合作的大型美工活动。

3. 21世纪初期至今:对幼儿情感功能的影响

在过往针对课后托管的研究中,常见的争议之一就是延长的托育时间是否会对幼儿的情绪及情感产生影响。20世纪90年代,许多学者认为,长时间的托幼服务极易对幼儿的身心产生负面影响,这个结论来自对幼儿及其家长的调查数据分析,以及对幼儿在托管服务中的激素变化等生物因素的检测。如贡纳尔(Gunnar)及其同事在一项探究儿童气质、社交能力与唾液皮质醇水平的关联的研究中,测试了26个学龄前儿童在托幼机构的皮质醇水平变化。结果显示,全日制幼儿园的幼儿皮质醇水平有明显增加,而半日制幼儿园的幼儿的皮质醇水平则保持平稳。[53]德特兰(Dettling)、贡纳尔和唐泽拉(Donzella)抽样测试了70个3~8岁的儿童在家与在全天托幼机构中的皮质醇水平。结果证明,在家中,大多数幼儿的皮质醇水平都遵循一般的昼夜规律下降;但当幼儿身处托幼机构时,其皮质醇水平会在下午三点之后出现升高的情况。[54]两个研究结合来看似乎可以得出这样的结论:长时间的托幼服务会造成幼儿压力激素水平的上升,从而造成幼儿焦虑、不安、暴躁等情绪的多发。同时,也有许多调查了父母意见的研究者声称,接受非父母照顾的幼儿可能比由父母亲自照顾的幼儿经历更多压力和负面情绪。[55]然而进入21世纪后,许多新研究发现,幼儿皮质醇水平的变动、压力情绪的累积可能并非和托幼时间的延长直接相关,托幼服务的不稳定性才是造成幼儿压力激素上升的元凶。为了证明这一观点,施佩尔(Schipper)等人设计了一个调查性研究方案与一个观察性研究方案,从短期影响和长期影响(18个月)两个角度测量灵活幼儿托管服务和幼儿社会情感功能的关系。施佩尔的研究覆盖了186名幼儿及其照顾者,第一个短期调查结果显示,面对托育时间延长,气质随和的幼儿较少表现出不适应和负面情绪;对幼儿父母的访问结果也显示,同时参加一个以上托幼项目或在短期内经常更换托幼机构的幼儿更容易出现负面情绪。[56]短期研究的结论表明,德特兰和贡纳尔在20世纪90年代的两个研究中并没有考虑到托幼机构的不稳定性以及儿童自身气质的影响,这难以支撑延长托幼时间会影响幼儿压力水平的结论。而施佩尔等人的长期观察性研究进一步证明了这一结论,即一日常规安排、托幼人员配置以及幼儿分组模式与幼儿的情感功能呈直接相关。具体来说,当课后托管的安排较为稳定、托幼人员配置及幼儿分组固定时,延长托幼时间对幼儿情绪几乎没有负面影响。由此可见,相较于托幼服务时间延长,托幼机构的服务质量对于幼儿情感功能的影响更为关键,这一结论在2017年赛文(Sevón)等人的研究中得到了进一步的证实。赛文的研究重点在于探讨幼儿在日托中心的情绪变化,结果显示,在一日三次的情绪监测中,幼儿往往在早晨表现出更多的消极情绪。这一结果可能是由于被送到早托班的幼儿往往体验到非常匆忙的活动流程,而托幼机构从业者早晨的工作任务较多,会导致他们对幼儿的关注度降低,从而引发幼儿的不良情绪。[57]相反,一些文献也提到,幼儿在晚间托管期间的情绪更积极,这是由于参加晚托的幼儿数量比日托少,托管人员更容易照顾幼儿的个人需求,即提供更高质量的师幼互动,使幼儿更容易获得幸福感。[58]甚至,在安德森(Andersson)的一项针对托幼服务对幼儿情绪影响的长期研究中,结果显示参加过高质量托幼服务的幼儿在进入小学后情绪更加稳定,出现焦虑等情感和心理问题的现象也更少。不过,这项研究同样也显示,高质量托幼服务对幼儿情感功能的积极影响仅能持续到小学低年龄阶段,需要更多研究數据说明延长托幼时间对幼儿情感反应机制的长期影响。[59]简而言之,高质量的师幼互动是影响幼儿情绪波动的关键,课后托管服务本身并不会造成幼儿情感功能发展缺陷。

另一个围绕延长托幼时间对幼儿情感功能产生影响的争论是,长时间托育导致幼儿与家人相处的时间缩短,亲子互动的减少会影响幼儿的情绪健康和幸福感。这个问题主要来源于20世纪90年代婴幼儿对母亲依恋关系的研究。许多学者认为,学龄前儿童与母亲或其他照顾者建立依恋关系、培养对家庭的归属感十分关键,而与父母长时间分离,尤其是在晚间分离,会影响这些关系的建立。[60]然而,兰姆(Lamb)在综述了大量有关文献后提出,托幼机构的质量对幼儿的影响远大于亲子依恋关系的建立。[61]为了验证这两种相悖的观点,许多研究者选择调查的方法探究延长托管时间对亲子关系及幼儿心理健康的影响。巴克在关于课后托管服务对幼儿影响的报告中提到,少数受访家长认为,课后托管减少了幼儿与家人或其他校外朋友相处的时间;而受访的幼儿则无法清晰地界定减少亲子互动时间对自己而言是“好事”或“坏事”,一方面,他们享受在托幼机构中与同伴玩耍,另一方面,有时他们也想与家人待在一起。[62]课后托管服务减少了亲子相处的时间,但这是否会直接影响亲子关系却不能直接下定论。安赫特(Anhert)与兰姆在研究中发现了一个有趣的现象,许多参加全托乃至晚托的幼儿与父母的关系更亲近。[63]这可能是由于使用晚托服务的父母在接回孩子后,更倾向于增加清晨、夜间、周末陪伴孩子的强度和频次,以此补偿工作时间亲子互动的缺失。因此,高质量的亲子关系与陪伴幼儿的时间不能直接对等,在有限的亲子时间里积极回应幼儿的情感需求可以抵消家长与幼儿长时间分离的负面影响。不过,安赫特和兰姆并未提供相关数据来证明这一现象的普遍性,未来可能需要更多的实证研究来支持这个观点。

四、启示

(一)为何开展幼儿园课后托管服务:对发达国家经验与我国现状的反思

从发达国家的幼儿课后托管服务的历史发展情况来看,我国在目前全面推行“三孩”背景下逐步开展幼儿课后托管服务具有必要性。第一,从延长幼儿托管时间的最初目的这一角度出发,发达国家自20世纪70年代以来对课后托管服务的探索与推广来源于家长普遍面临的兼顾工作与育儿的矛盾。大量研究证据证明,课后托管服务在提高家长,尤其是母亲一方的社会劳动参与率以及工作专注度上发挥了重要的作用。在我国,根据《中国妇女发展纲要(2011—2020年)》统计监测报告,我国女性在全社会就业人员比重持续保持在40%以上,位居世界前列。因此,我国家庭中的“三点半难题”较其他国家更加突出,育有学龄前及学龄儿童的家长对于课后托管服务的需求较大。第二,从幼儿课后托管服务的根本属性来看,这项服务属于公共托育事业的一部分,是国家普惠性托育服务体系发展到一定阶段的必然产物。目前,在满足常规托幼服务普及率的基础上,美国、英国、澳大利亚、芬兰、瑞士等发达国家均以立法的形式将课后服务纳入公共福利体系之中,并通过补贴、减税等手段大力支持课后托管服务项目的发展。根据教育部颁布的“十四五”学前教育发展提升行动计划,到目前为止,我国通过连续三个时期的学前教育发展提升行动,幼儿园教育得到了广泛普及和推广,幼儿“入园难”问题已得到了有效缓解。但在新时期形势下,我国面临着完善普惠性学前教育保障机制、提高学前教育普惠性公共服务水平的新挑战,而适当延长托管时长是其中一项重要内容。第三,从幼儿园课后托管服务的实行效果来看,无论是对于家长还是幼儿,延长托管时间利大于弊。艾斯平·安德森(Esping Andersen)在讨论国家对儿童保育市场的干预时曾提到,幼儿托管服务发展不仅关系到经济增长和教育市场的扩张,更关系到幼儿自身的成长与发展。[64]美国佩里学前教育项目(Perry Preschool Project)的实践经验显示,提供课后托管等一系列公益性服務,可以给国家节省近7倍的社会成本,而这些成本来自幼儿及其后续发展中所体现出的较高的学业水平、较低的犯罪率以及更好的社会情感功能等。前文有众多研究证明,延长托管时间对幼儿的社会性及情感功能发展具有积极意义,在保证服务质量的前提下,对幼儿未来学业水平也会产生正面影响。鉴于此,很有必要在我国开展普惠性幼儿课后托管服务。

(二)如何开展幼儿园课后托管服务:发达国家的经验关照

从发达国家设置幼儿园课后托管服务的经验上来看,自20世纪70年代至今,幼儿延时托管服务经历了多个阶段的探讨、反思和调整,为我国推广该类服务提供了可借鉴的经验。第一,坚持满足家长需求与幼儿发展相结合,促进幼儿课后托管服务“保教结合”原则的落实。幼儿园延时托管服务产生的契机来源于家长因工作压力而无法接送和陪伴幼儿。在发展初期,这些服务的功能更侧重于“照顾”“看管”,重点在于解决家长的育儿困难,“教育”的功能并不突出,这与当前我国学前教育领域“保教结合”的原则是相悖的。第二,保障幼儿课后托管服务中延时的质量,以幼儿身心发展为核心,摒弃幼儿学业成绩至上观念,避免幼儿教育“小学化”。随着社会与教育观念的更新发展,发达国家对于幼儿园课后托管服务的关注重点逐渐转移到了幼儿身心发展上,从最初讨论幼儿在托管中心的人身安全是否能得到保障,到探讨延长托管时间是否有利于提高儿童的学业成绩,最终过渡到参与课后托管服务是否影响幼儿社会性与情感功能发展。通过分析发达国家课后托管服务的历史发展阶段可以看出,幼儿的幸福感、主体性以及未来的健全个性逐渐成为课后托管服务的焦点问题,这与我国当前提倡幼儿全面发展及素质教育的大方向是一致的。因此,在我国设置推广幼儿园课后托管服务时,一方面,应当摒弃“以成绩为先”的错误教育价值取向,避免延时托管成为幼儿园教育小学化的温床。自2013年至今,教育部先后颁布了“减负”“零起点入学”“双减”等相关政策文件,反复强调幼儿园教育教学应以游戏为中心,不得提前教授小学课程。而幼儿园的课后托管服务也应当遵守这些政策要求,通过设置多样化的课后活动丰富幼儿的课余生活。另一方面,随着我国幼儿素质教育的逐步推进,课后托管服务也应当注重幼儿的社会性和情感功能的发展,将幼儿放在主体地位。尽管延长托管时间最初是为了满足家长的需求,但在教育过程中,幼儿的需求、感受及各方面的成长发展才是托管服务真正应当关注、探讨的问题。

(三)完善课后托管服务体系:政府的监督与支持

从发达国家的历史经验和调查研究中可以看出,在设置并推广幼儿课后托管服务的过程中,政府需要根据当地社会经济发展情况及家长需求,发挥支持与监管课后延时服务质量的功用。第一,从发达国家的历史经验来看,许多研究和政府工作报告都曾提到,以市场为主导的课后托管服务往往会催生高昂定价,这是低收入家庭或少数群体家庭参与此类服务的最大障碍之一。为避免出现这一情况,政府应当通过发放补贴、减税免税、扶持从业人才等方式,保证课后托管服务的普惠性,从而切实解决家长的育儿难题。更为重要的是,我国的幼儿课后托管服务应始终坚持公益普惠的根本属性,政府应为托管机构提供相应的经济、政策支持,并为发展健全课后托管服务提供资源配置、经费投入、从业人员建设等方面的保障机制。第二,参照发达国家课后托管服务研究经验,幼儿课后托管服务质量增长点主要在于发展幼儿的社会性与情感等因素,幼儿在此阶段的社会性和情感发展对其未来发展有重要影响。尽管有研究显示延时课后托幼服务能促进学生在小学阶段的学业成绩的提高,但这种影响只持续到小学三年级。有鉴于此,政府应当严格监管幼儿园延时服务的质量,避免延时托管出现学习内容“小学化”的倾向。政府可以通过出台相关法律法规、制定严格的服务评价标准等方式,督促幼儿园及其他学前教育机构的相关课程建设,保障幼儿身心健康发展。第三,以往研究发现,课后托管服务对幼儿情绪功能的影响较为复杂,许多学者表达了对延长托幼时间会导致幼儿出现负面情绪、增加幼儿压力的担忧,但也有研究证明,高质量的亲子互动和稳定的教育环境对幼儿情绪功能具有积极影响。因此,政府应当出台相关政策,如大力推广2021年颁布的《中华人民共和国家庭教育促进法》,引导家长利用工作外的时间,进行高质量的亲子互动,为幼儿提供稳定、积极的家庭教育环境。最后,政府应加大对幼儿课后服务领域的科研经费投入,为该领域的政策制定提供科学依据。通过梳理分析发达国家对于幼儿园课后托管服务的研究经验发现,课后托管对幼儿发展的利弊影响仍有进一步研究的空间。一方面,学者们需要通过实验等手段,进一步测量参加课后服务的幼儿在社会性发展方面的进步,从而巩固课后托管对儿童社会性发展有利的结论。另一方面,课后托管对儿童情感功能发展的长期影响也需要后续研究的补充,例如,白天与孩子长期分离的父母会通过增加晚间、周末等时段亲子互动的强度,从而帮助幼儿保持积极情绪,这一结论尚没有明确的研究证据。现有研究经验显示很多领域仍需要研究者们进一步研究与探索,从而为幼儿课后托管服务政策制定提供科学的决策依据。

参考文献:

[1]刘宇佳.课后服务的性质与课后服务的改进:基于我国小学“三点半难题”解决的思考[J].当代教育论坛,2020(01):45-51.

[2]杜凤莲,王文斌,董晓媛,等.时间都去哪儿了?中国时间利用调查研究报告[M].北京:中国社会科学出版社,2018:15.

[3]孙山.九成受访家长在接送孩子上存在困扰[EB/OL].(2021-04-22)[2022-02-19].http://zqb.cyol.com/html/2021-04/22/nw.D110000zgqnb_20210422_5-10.htm.

[4]SKINNER N, POCOCK B. Work life conflict: is work time or work overload more important?[J]. Asia Pacific Journal of Human Resources,2008,46(3):303-315.

[5][25][32]BLAU D, CURRIE J. Pre school, day care and after school care: who’s minding the kids?[J]. Handbook of the Economics of Education,2006(2):1163-1278.

[6]和建花.關于3岁以下托幼公共服务理念的再思考:跨学界视野与跨学界对话[J].学前教育研究,2017(07):3-10.

[7]ROGER NEUGEBAUER. Early childhood trends around the world[J]. Exchange,2007(5-6):58-68.

[8]RAILSBACK J, BREWSTER C. Full day kindergarten: exploring an option for extended learning[J]. Northwest Regional Educational Laboratory,2002:2-61.

[9]DEPARTMENT OF EDUCATION, EMPLOYMENT AND WORKPLACE RELATIONS (DEEWR). My time, our place: framework for school age care in Australia[EB/OL](2019-03-06)[2022-02-19].https://www.dese.gov.au/national quality framework early childhood education and care/resources/my time our place framework school age care australia.

[10]PRESSER H B. Working in a 24/7 economy: challenges for American families[M]. New York:Russell Sage Foundation,2005:3.

[11][16][44][52]SIMONCINI K, CARTMEL J, YOUNG A. Children’s voices in Australian school age care: what do they think about afterschool care?[J]. IJREE International Journal for Research on Extended Education,2015,3(1):17-18.

[12]R?魻NK?魧 A, TURJA L, MALINEN K, et al. Flexibly scheduled early childhood education and care: experiences of Finnish parents and educators[J]. Early Years,2019,39(4):376-391.

[13][15]JOHANSSON E. Learning encounters in preschool: Interaction between atmosphere, view of children and of learning[J]. International journal of early childhood,2004,36(2):9-26.

[14]KARLSSON M, PER?魧L?魧 LITTUNEN S, B?魻?魻K M L, et al. Making sense of after school care dilemmas in mothers’ stories of after school care in Finland and Sweden[J]. Children & society,2016,30(2):146-158.

[17]CALCRAFT R. Children left at home alone: the construction of a social problem[D]. University of Nottingham,2004:11-13.

[18]SANDERSON I, PERCY SMITH J, FOREMAN A. The out of school childcare grant initiative: an interim evaluation[M]. New York: Employment Department,1995:23.

[19]STUBBS S. Inclusive education. Where there are few resources[EB/OL].(2015-02-09)[2021-10-03].https://atlas alliansen.no/wp content/uploads/2015/02/Inclusive Education Where there are few resources-

2008.pdf.

[20][35][40]REYNOLDS A J, TEMPLE J A, ROBERTSON D L, et al. Long term effects of an early childhood intervention on educational achievement and juvenile arrest: a 15 year follow up of low income children in public schools[J]. Jama,2001,285(18):2339-2346.

[21][27][29][31][38][45][62]BARKER J, SMITH F, MORROW V, et al. The impact of out of school care: A qualitative study examining the views of children, families and playworkers[EB/OL]. Department for Education and Skills (DfES)(2015-07-09)[2021-10-18]. http://eprints.soton.ac.uk/id/eprint/378923.

[22]FORSBERG H, STRANDELL H. After school hours and the meaning of home: re defining Finnish childhood space[J]. Children’s Geographies,2007,5(4):393-408.

[23]CHAIT BARNETT R, GAREIS, K C, SABATTINI L, et al. Parental concerns about after school time: antecedents and correlates among dual earner parents[J]. Journal of Family Issues,2010,31(5):606-625.

[24]BERLINSKI S, GALIANI S. The effect of a large expansion of pre primary school facilities on preschool attendance and maternal employment[J]. Labour Economics,2007,14(3):665-680.

[26][30]FELFE C, LECHNER M, Thiemann P. After school care and parents’ labor supply[J]. Labour Economics,2016(42):64-75.

[28]PERRY K S. Employers and child care: establishing services through the workplace[M]. US: Department of Labor, Women’s Bureau, 1982:4-6.

[33]POWELL D R, WIDDOWS R. Social and economic factors associated with parents’ decisions about after school child care: an exploratory study in a medium sized community[J]. Child and Youth Care Quarterly,1987,16(4):272-282.

[34]BARNETT W S. Long term effects of early childhood programs on cognitive and school outcomes[J]. The future of children,1995:25-50.

[36]MUNTON T, BARREAU S, LAVALLE I. Feasibility study for a longitudinal survey of the impact of out of school childcare of children[M]. Norwich: Queen’s Printer,2001:42-45.

[37]PATRICIA PELLETIER J, CORTER J E. A longitudinal comparison of learning outcomes in full day and half day kindergarten[J]. The Journal of Educational Research,2019,112(2):192-210.

[39]SHERNOFF D J. Engagement in after school programs as a predictor of social competence and academic performance[J]. American journal of community psychology,2010,45(3):325-337.

[41]COOPER H, ALLEN A B, PATALL E A, et al. Effects of full day kindergarten on academic achievement and social development[J]. Review of educational research,2010,80(1):34-70.

[42][47]BERRY D, O’CONNOR E. Behavioral risk, teacher child relationships and social skill development across middle childhood: a child by environment analysis of change[J]. Journal of Applied Developmental Psychology,2010,31(1):1-14.

[43]ABECASSIS M, BARRETT M D, BELLMORE A, et al. Blackwell handbook of childhood social development[M]. Maleden: Blackwell Publishers,2002:434.

[46]DUNN J, CUTTING A L, FISHER N. Old friends, new friends: predictors of children’s perspective on their friends at school[J]. Child development,2002,73(2):621-635.

[48]SINGER D G, SINGER J L, D’AGNOSTINO H, et al. Children’s pastimes and play in sixteen nations: is free play declining?[J]. American journal of play,2009,1(3):283-312.

[49]RADESKY J S, CHRISTAKIS D A. Increased screen time: implications for early childhood development and behavior[J]. Pediatric Clinics,2016,63(5):827-839.

[50]MANGANELLO J A, TAYLOR C A. Television exposure as a risk factor for aggressive behavior among 3 year old children[J]. Archives of pediatrics & adolescent medicine,2009,163(11):1037-1045.

[51]HU B Y, JOHNSON G K, TEO T, et al. Relationship between screen time and Chinese children’s cognitive and social development[J]. Journal of Research in Childhood Education,2020,34(2):183-207.

[53]GUNNAR M R, TOUT K, DE HAAN M, et al. Temperament, social competence and adrenocortical activity in preschoolers[J]. Developmental Psychobiology: The Journal of the International Society for Developmental Psychobiology,1997,31(1):65-85.

[54]DETTLING A C, GUNNAR M R, DONZELLA B. Cortisol levels of young children in full day childcare centers: relations with age and temperament[J]. Psychoneuroendocrinology,1999,24(5):519-536.

[55][60]WATAMURA S E, DONZELLA B, ALWIN J, et al. Morning to afternoon increases in cortisol concentrations for infants and toddlers at child care: age differences and behavioral correlates[J]. Child development,2003,74(4):1006-1020.

[56]DE SCHIPPER J C, TAVECCHIO L W C, VAN IJZENDOORN M H, et al. The relation of flexible child care to quality of center day care and children’s socio emotional functioning: a survey and observational study[J]. Infant Behavior and development,2003,26(3):300-325.

[57]SEV?魷N E, R?魻NK?魧 A, R?魧IKK?魻NEN E, et al. Daily rhythms of young children in the 24/7 economy: a comparison of children in day care and day and night care[J]. Childhood,2017,24(4):453-469.

[58]SALONEN E, LAAKSO M L, SEV?魷N E. Young children in day and night care: negotiating and constructing belonging during daily arrivals[J]. Early Child Development and Care,2016,186(12):2022-2033.

[59]ANDERSSON B E. Effects of day care on cognitive and socioemotional competence of thirteen year old Swedish schoolchildren[J]. Child development,1992,63(1):20-36.

[61]LAMB M E. Effects of non parental child care on child development: an update[J]. The Canadian Journal of Psychiatry,1996,41(6):330-342.

[63]AHNERT L, LAMB M E. Shared care: establishing a balance between home and child care settings[J]. Child development,2003,74(4):1044-1049.

[64]ESPING ANDERSEN G, GALLIE D, HEMERIJCK A, et al. Why we need a new welfare state[M]. New York: Oxford University Press,2002:26.

The Necessity and Impacts of Inclusive After school Care by Kindergarten Based on the Experience and Researches in Developed Countries

Aonan Peng,1 Jiayan Zeng2

(1Guangzhou Huaxia Vocational College, Guangzhou 510900 China; 2School of International Education, Shanghai International Studies University, Shanghai 201620 China)

Abstract: This study analyzed the development stages and historical experience of preschool after school care services in developed countries. It shows that such service is more and more popular in these countries because of the increased number of working mothers and the higher non regular working time requirements in the labor market. Researches of the impacts of such service on parents and children in these countries have indicated that the service with high quality has positive influences on parents’ work and children’s development on social and emotional skills. It’s suggested to offer generally beneficial after school care to support parenting and the public childcare system in China for Chinese parents are now also faced with serious conflicts between picking up children at scheduled time and having to continue working at that time.

Key words: after school care, flexibly scheduled care, extended child care, extended service