时间的社会结构:文化资本与精英高校农村籍学生的时间使用

谢爱磊,李家新,白宜凡

(1.广州大学粤港澳大湾区社会发展与教育政策研究院,广东 广州 510006;2.常州大学瞿秋白政府管理学院,江苏 常州 213159)

一、研究背景与问题

在校期间合理使用和管理时间对大学生的学习和发展至关重要。初入大学校门,时间管理更是必然要面对的挑战[1]。大学中的诸多社会活动都需要分配时间,而时间的分配又影响着就学体验和结果[2]。研究指出,来自弱势群体背景的初代大学生对大学的学习和生活环境鲜有了解,这导致他们无法有效平衡时间、产生过多压力[3]。

个体对时间的使用和管理既是社会结构的产物,又持续地对生产中的社会结构造成影响。在英美等国社会和文化背景下的研究指出,来自工人阶层的学生较之于来自中产阶层的学生更少分配时间参加正式的校园活动(如校园俱乐部、社团以及其他组织),非正式校园活动参与度也不高(如交友、约会、聚会等)[4]。这导致他们缺乏归属感,社会融入度低[5-7]。而社会融入度又往往是学生在大学期间认知发展、就学满意度以及升学和就业结果的预测性指标[8-9]。

我国学者对在校大学生如何管理和使用时间也一直有所关注,并分别探讨了学生的学习时长[10]、闲暇时间利用和学习时间分配[11-12]、实习和学习时间投入[13-14]等话题。但总体而言,对城乡大学生在时间使用上的差异关注较少,而大量研究指出,农村籍大学生在适应大学环境时会遇到一定障碍[15]。

人类的所有活动都需要时间,社会分层也有其时间形式。对在校大学生时间使用的整体结构及其背后潜藏的群体差异(尤其是城乡差异)进行考察,有助于我们理解为何过去的研究一直指出不同社会群体的大学生在进入高校后会有不同的适应结果[16]。本研究基于自2013年以来持续开展的一项追踪调研的数据分析了4 所“985”高校的农村籍大学生在适应大学初期时间使用的基本状况及其文化资本成因。时间与社会结构的关系虽然是社会学研究中的一项经典议题,但在大学生发展研究中,依然少有研究结合经验数据讨论社会结构与学生的时间使用和管理之间的关系,而这正是本文的重要创新之处。

二、文献综述和理论框架

(一)不同背景大学生时间使用的风格和差异

大学生如何使用和管理时间一直是学情调查的重要内容。有研究者留意到,随着历史的推进,全日制大学生用于学习的时间一直在减少。例如,1961年至2010年,美国全日制本科生每周用于学习和上课的平均时长由约40 小时下降到不足23 小时[17]。大学生学习时间的显著下降成因复杂,学习技术的进步、学生群体日益多元都是重要解释。此外,随着高教系统的扩张和文凭的贬值,学生不得不花费更多精力用于求职,而此总以牺牲学业时间为代价[18]。学生群体的多元化和多样追求还进一步推动了研究人员对他们使用时间的风格进行研究和类型学划分。例如,奥斯汀曾使用经验数据将学生分为享乐主义者、地位奋斗者、学者、领袖、社会活动家、艺术家和未承诺者[19]。库等人将学生群体分为十类[20]。布林特和坎特威尔曾结合加州大学的校本数据,将学生分为五类——学者、活跃的学者、活跃分子、工作者和被动者[18]。夸德林等人利用全美新生纵向调查的数据,对学生的时间使用情况进行了分类。他们将大约40%的学生归为认真学习者,25%归为不活跃者,另约三分之一归为社会参与型学生[21]。

大学是参加各种社会活动和追求兴趣的时期,每项活动都需要时间。大学生既需要把时间花在学术活动上(包括参加讲座、做作业、学习和写论文),也要为非学术活动腾出时间(包括兼职工作、学生活动、休闲和社交活动)。不过,研究也同时指出,有些时间的使用比其他时间的使用更有价值。例如,奥斯汀指出,学生的活动只有在指向提升大学体验时,才会对个人发展产生积极影响[22]。诺尼等人曾结合学生工作的时间状况将他们划分为“以校园为中心”者和“以工作为中心”者,并指出前者的GPA通常要高于后者[23]。

不同类型活动的相对价值意味着学生需要制定计划、合理安排优先事项、做好自我调节,进而保持学业[24-25]。然而,来自不同社会群体的学生往往对不同类型的活动有着不同认识,在制定计划、安排优先事项的能力上也往往存在差异。在英美等国社会和文化背景下的研究较为关注大学生时间使用的族裔差异,如布林特和坎特威尔围绕美国加州大学本科生时间使用的三个维度——学习活动/非学习活动、主动活动(如锻炼、社交、志愿服务等)/被动活动(如通勤、看电视、使用电脑等)、与校园生活相联系的活动(如参与学生俱乐部等)/相分离的活动(如家庭事务等),结合对学生时间使用风格的分类指出:非洲裔学生在时间使用风格上呈现“学者”或“活跃分子”特征的可能性并不低,但更容易成为“工作者”;亚裔学生则更可能成为“学者”或“被动者”,而不太可能成为“活跃者”或“工作者”;男性学生更容易成为“被动者”而非“学者”;第一代大学生则不太可能成为“活跃者”或“学术活跃分子”[18]。一项针对大学新生的研究也发现,非洲裔学生相对于白人学生更少分配时间参与学生活动、志愿者活动和学生组织[26]。另外,在休闲娱乐活动投入的时间方面,非洲裔青少年比其他族裔学生少18%-23%;在培养技术能力方面,亚裔群体相较其他族裔而言投入最多,非洲裔最少;在社交活动方面,亚裔群体投入的时间最少[27]。

另有不少研究较为关注学生在时间投入方面的社会经济背景和性别差异。菲利普等人指出,近年来,尽管来自各种背景、就读于各种院校类型的大学生在学习时间上都有所减少,但父亲受教育程度更高的学生仍比其他学生有着更多的学习时间投入[17];阿姆斯壮等人指出,社会经济背景较高的学生可能会将更多的时间投入于休闲活动[1]。针对美国和澳大利亚学生的研究也发现,出身于工薪阶层家庭的学生在大学中的社会融合度往往低于出身于中产阶级的学生,这主要体现在前者的时间分配上——他们参与学校的正式活动(如俱乐部、社团等)和非正式社会活动(如聚会)都相对更少,同时也更少参与学术活动[28-29]。

(二)时间使用群体差异的解释

时间的使用既是社会不平等的原因,也是社会不平等的结果[30]。既有研究指出:大学生在时间使用方面的阶层差异,在很大程度上可归结为他们对于各类物质和文化资源占有的不同[31]。布林特等人指出,第一代和非裔大学生由于经济状况较差,常常不得不从事有偿工作以维持学业,因此相对其他社会背景的学生更可能会在兼职上花费更多时间[13]。埃尔南德斯在针对学生睡眠时间的研究中也发现,第一代大学生睡眠时间相对少,其原因也主要在于他们较为缺钱,需要花时间工作[32]。德斯贾丁斯等人则指出学生的贷款债务与他们的时间使用风格紧密相连——债务将学生分为无债务者和负债者,前者较多参加社交活动,而后者则较少参与校园生活,并花费大量时间从事有偿工作[33]。

另有研究指出,由于出身于工薪阶层家庭的学生往往比出身于中产阶级家庭的学生年龄大,而年长的学生又往往需要照顾家庭,不得不从事更多的兼职工作或主持家庭事务,因而在校园里的时间相对更少。罗本等人的研究也指出,年龄差异有助于解释学生社交时间投入方面的阶层差异。该研究发现,年龄较大的学生往往比年轻学生更缺乏时间从事社交活动,因为他们需要花更多的时间从事有偿工作或者照顾家庭,抑或由于需要住在家里、离大学较远,需要花费更长时间通勤[34]。

在物质资源之外,文化资本占有方面的不平等常被看作是大学生时间使用阶层差异的重要解释性变量。布迪厄将文化资本定义为通过积累劳动获得的可用于交换社会或经济利润的内外部文化资源,如个人的能力、偏好、性格,以及所拥有的商品、设备、证书等[35]。个体能力、偏好、性格的培养往往需要较多的时间和精力投入,父母为青少年提供的早期指导则是其最重要的条件之一。研究者指出,文化资本占有上的差异是不同族裔学生时间使用差异的重要原因。例如,在分析美国不同族群青少年在高雅文化活动、娱乐活动、技术活动和社交活动上投入时间的差异时,研究者指出,家庭早期的育儿策略、地位获取的种族不平等,以及青春期阶段的环境特征是影响青少年时间使用差异的重要因素,在参与高雅文化活动方面,父母拥有硕士学位的学生投入的时间是父母只有高中学历的学生的两倍,在培养技术能力的活动方面,也是父母的学历越高,青少年的时间投入越多[27]。研究同时指出,学生在初入大学校园时,所掌握的关于大学的信息可能参差不齐。低收入学生、初代大学生和有色人种学生往往较难获得和大学相关的实用信息,这影响了他们的时间管理策略。通常,来自社会经济地位较高家庭的学生更可能熟悉大学环境,了解大学的文化意义,具备必要的文化技能以适应大学生活,从而能更好地平衡和管理自己的时间[1]。

(三)理论框架

就关于时间的理论,莱恩指出有必要区分“时间哲学”和“时间的社会学理论”[36]。前者关注的是真实体验到的变化、生老病死、记忆、计划和期待当中所蕴含的时间之源头;后者关注的主要是“社会时间”,致力于描述与不同的社会组织形式相关的多重时态,解释对时间的组织和体验的跨文化和历史差异。在形形色色的理论中,时间一改单一、线性、客观、自然和物理的面貌,被赋予丰富的文化与社会内涵。涂尔干的作品常被看作是时间社会学的理论源头,不同于康德——时间和空间被其描述为人类认知的两个组织维度,并且是先验的,个体得以借其理解自身的经历——涂尔干指出时间是一种主观体验、集体意识和集体表象的主体、集体生活的节奏[37-38]。休伯特、莫斯进一步发展了涂尔干的思想,阐释了“定性时间”的概念,认为时间本身是社会生活的节奏。例如,休伯特指出时间是一种符号结构,它通过时态表征了社会的组织[39]。

索罗金和默顿在涂尔干及其后继者“法兰西传统”的基础上,吸收人类学家科德林顿等人的思想,对时间提出了知识社会学意味颇浓的理解,指出时间的基本单位通常由集体生活的节奏定义。在特定的时间场景中,时间通常意味着意义赋予——人们赋予事件时间框架,按其重要性分配时间,而这深受群体信念和习俗影响。在不同的社会,人们使用不同的历法、不同的计时系统,赋予不同时间不同的意义。他们区分了社会时间和钟表时间,并指出前者可表达为:以其他社会现象为参考的社会现象的改变[39]。

对社会时间的概念进行了进一步发展的是古尔维奇[40]。他界定了八类社会时间以说明现代社会在时间上的复杂性,认为不同群体围绕使用何种“合适”的时间展开竞争。古尔维奇反复提及社会时间的多重性,指出不同社会阶层的时间计量和时间层次既多重也不相同,通过分析社会时间,我们可以揭示时间计量的双重逻辑——社会结构的分层秩序和统一逻辑以及社会本身的弹性逻辑。摩尔则进一步指出时间是一种稀缺资源和组织生活的方式,指出社会时间有三个要素——协同、顺序与节奏,其本身是一种重要的策略,对时间的有意使用可带来社会优势[41]。

大学校园的每项活动都需要时间,对时间的策略性使用有助于提升大学就学体验并对个人发展产生积极影响。问题是来自不同社会群体的学生对于大学各类社会活动的认识可能非常不同。大量其他文化和社会背景下关于大学中工人阶层和贫困群体背景学生的研究指出,当这些背景的学生进入精英大学时可能面临一定的文化障碍。为了取得学术和社会上的成功,他们必须克服“文化局外人”的感觉[42-43]。文化局外人的概念为本文描述和理解农村籍大学生与城市籍大学生可能存在的时间使用风格差异提供了基本的理论线索。两个群体的学生对不同类型社会活动的意义可能有着不同的认识,在初入大学阶段,在学习活动、学生活动、娱乐活动、创收活动、生命维持活动上花费的时间可能颇为不同。例如,农村籍学生可能并不了解学生活动参与的重要性,也缺乏参与这些活动所需的文化知识和技能,这可能导致他们在类似活动上的时间投入较少。在学业上,中国文化背景下的研究则指出,农村籍大学生深受儒家文化的影响,重视通过教育改变自身的命运,因而在西方背景下观察到的学业投入上的时间差异未必成立。而经济方面的需要往往迫使农村籍学生在学习期间勤工助学或从事兼职,并可能影响他们参加校园学生活动的时长。所有这些都可能导致农村籍大学生与城市籍大学生形成不同的时间使用和管理风格。

基于以上理论框架,以及农村籍大学生与第一代大学生在精英大学中可能存在的“文化局外人”身份,本文作出如下假设:在控制其他相关因素的情况下,农村籍大学生和城市籍大学生在学习活动、学生活动、志愿活动、社交活动、娱乐活动、体育活动、创收活动、生命维持活动上的时间分配存在显著差异,而他们家庭早期的文化资本投资状况是重要的解释性因素。

三、数据与方法

(一)数据来源

本文所使用的数据来源于一项针对4 所“985”高校约2000 名本科生的追踪调查。该调查始于2013年,总体上采用混合研究设计。初次调查时,研究者将4 所高校(两所以理工科见长的大学、一所师范类大学和一所综合类大学)的不同院系分为人文社会科学、理科、工科、医学4 类,然后把组内院系的各个班级按照人数进行排列,利用“按规模大小成比例的概率抽样”方法抽取班级,被抽中的班级,邀请所有学生参与调查。问卷调查一共三轮:第一轮开展于2014年秋——亦即学生大一之后,意在了解学生的家庭背景和早期成长经历、进入大学后的学业表现和社会活动状况(样本1938人);第二轮开展于2015年秋——亦即学生大二之后,意在持续了解学生的学业表现和社会活动状况,以有助于结合第一轮调查深入了解被调查学生的大学适应过程(样本1633人);第三轮开展于2018年——亦即学生毕业后一年,意在了解被追踪的个体毕业深造或就业的基本情况(样本1034人)。在前两轮问卷调查之后——亦即2014年底和2015年底,研究者先后开展了较为持续的半结构式访谈,旨在深入理解通过问卷调查获得的一些初步认识,了解农村籍大学生在精英环境中适应的具体过程、影响因素和发生机制。

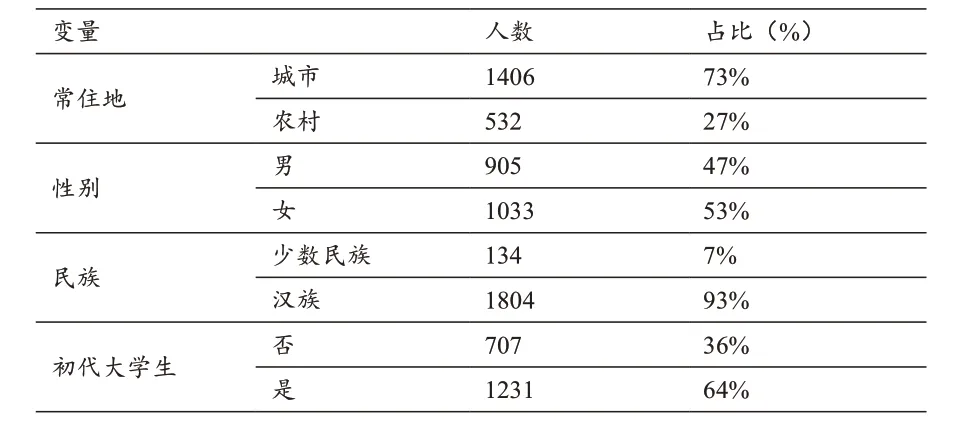

第一轮调查共发放问卷2000 份,回收1938 份,调查样本的人口学特征见表1。调查发现,四所高校中,农村籍学生较少,约为27%,男女生比例均衡,其中64%的学生是家庭中第一代大学生。本文使用定量分析的方法,检验这四所精英大学中农村籍学生与城市籍学生在大学学习的第一年是否存在时间分配上的差异,并探索学生的早期成长经历是否对其在大学生活中的时间分配存在影响。

表1 调查样本的人口学特征(N=1938)

(二)变量情况

1.因变量

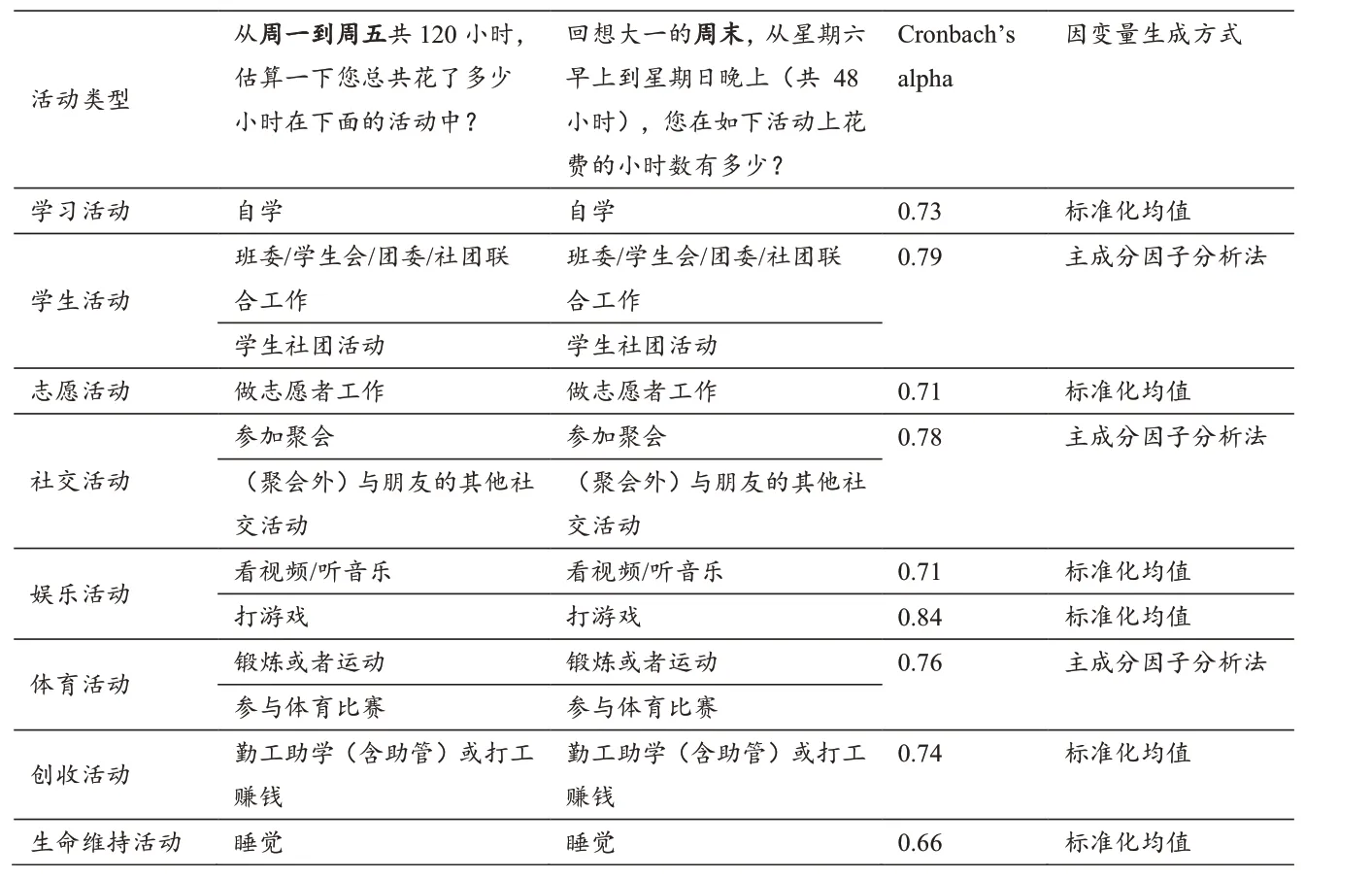

本研究的因变量是学生各项活动的时间分配。问卷中的相关量表共计12个题项,请学生分别就周一至周五(共120 小时)、周末两天(共48 小时)的时间分配作出估算。针对每一项活动的日均时间,学生可根据自身情况从5个选项中做出选择,即:(1)平均每天1小时以内;(2)平均每天1-3 小时;(3)平均每天3-6 小时;(4)平均每天6-9 小时;(5)平均每天10 小时以上。大学生的时间集中分配在学习活动、学生活动、社交活动、娱乐活动、创收活动和生命维持活动等方面。本研究将问卷中周一至周五的12 个题项与周末两天的12 个题项进行合并,计算Cronbach’s alpha系数,显示较好的内部一致性。若为同一题项合并,则对每个题项先进行标准化,后求均值。若为不同题项合并,则通过主成分因子分析法,提取主成分因子作为因变量,生成具备均值为0、标准差为1 特征的新变量(见表2)。

表2 因变量题项及情况说明

2.自变量

学生的常住家庭地址是本文的核心自变量,问卷中原有的分类——(1)农村;(2)乡政府所在地;(3)镇政府所在地;(4)县城;(5)城市郊区;(6)地级市政府所在地;(7)省会城市市区;(8)直辖市市区;(9)其他(请注明),被合并为农村(1-3)和城市(4-9)的二分变量(1=农村;0=城市)。

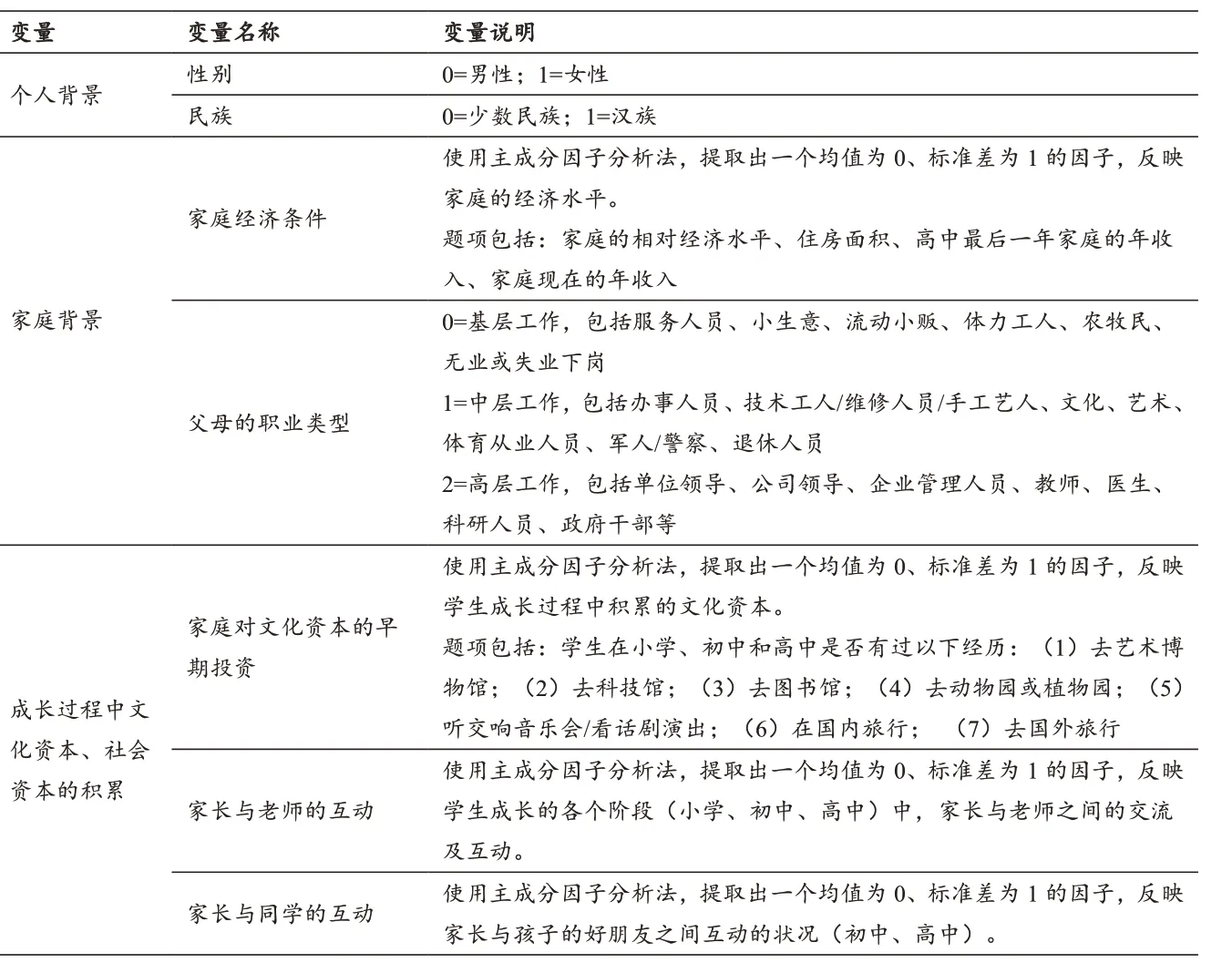

3.解释变量

本研究的解释变量包括学生的个人背景、学生的家庭背景,以及成长过程中文化资本、社会资本的积累,具体说明见表3。

表3 解释变量题项及情况说明

(三)研究方法与数据预处理

鉴于本研究的因变量取值已转化为连续变量,拟采用最小二乘法(Ordinary Least Squares,OLS)多元线性回归进行分析。由于样本中有近10%的学生在至少一个分析变量上存在缺失值,本文采用多重插补法(Multiple Imputation by Chained Equations,MICE)来处理这一问题。多重插补法具有同时处理不同类型变量的优势,例如处理连续变量、二分变量等。本研究利用STATA 15 中的mi impute chained 程序包,共生成20 个完整的数据集,在此基础上得出分析结果。

四、研究发现

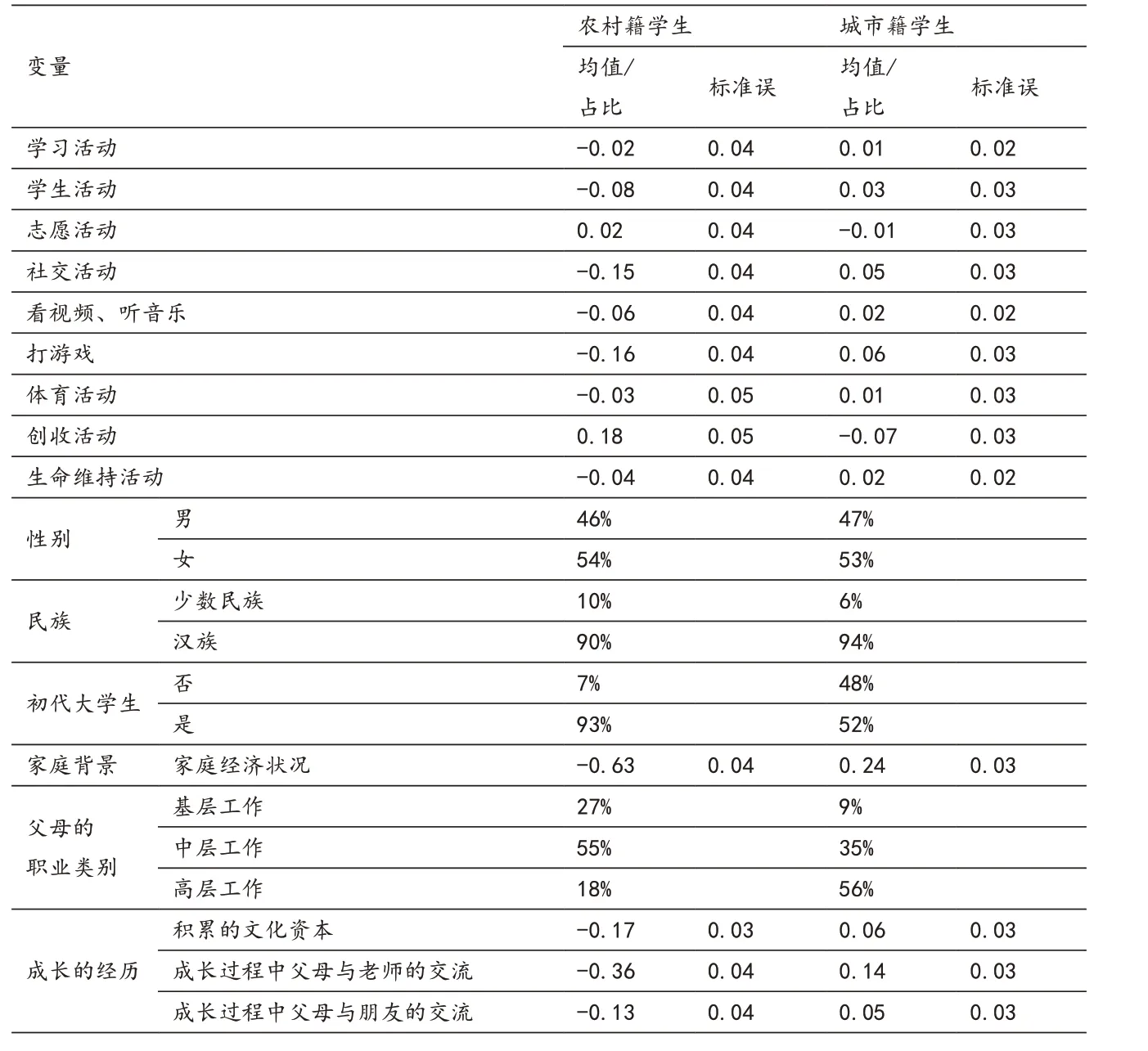

(一)自变量的描述性分析结果

表4 报告了各变量的分样本(农村籍/城市籍学生)描述性统计结果。可以看到,除性别、民族在城乡学生样本中的分布较为均衡外,在其他解释变量及因变量方面,城乡学生之间均表现出了较为明显的差异。其中,初代大学生在农村籍学生中的比例比在城市籍学生中的比例高41%,农村籍学生的父母从事高层工作的比例则比城市籍学生的父母低38%,在一定程度上表明精英大学中的农村籍学生更有可能为初代大学生,其父母职业也常以基层和中层职业为主。

表4 变量分样本(农村籍/城市籍学生)描述性统计

另外,样本中城市籍学生在家庭经济状况变量上的分数均值较农村籍学生高0.87。在成长经历方面,城市籍学生在文化资本以及成长过程中父母与老师、朋友的交流方面均值均为正,而农村籍学生的均值则均为负,在一定程度上表明精英大学中的农村籍学生在成长过程中积累的文化资本相对城市籍学生而言更为稀缺,在其成长过程中父母与老师、同伴的交流也相对更少。

在因变量方面,城乡学生在各类活动上的分数均值均正负相反,城市籍学生在多数项目(学习活动、学生活动、社交活动、看视频与听音乐、打游戏、体育活动、生命维持活动)上均值为正,农村籍学生则仅在志愿活动和创收活动上均值为正。这种差异的显著性及其可能的原因将在下文的OLS 回归分析中进行验证。

(二)OLS回归分析的结果

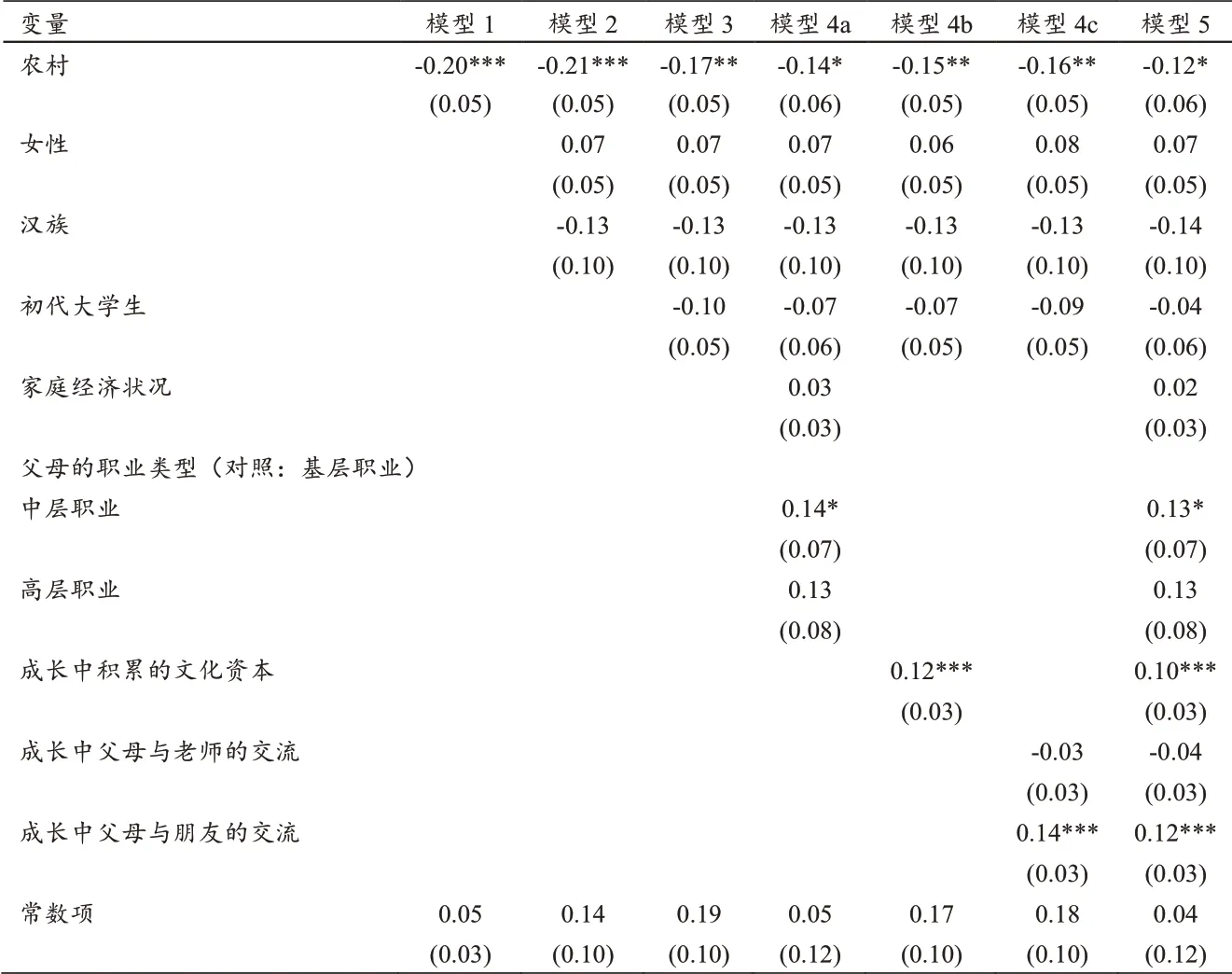

本文通过OLS 回归模型来分析精英大学中的农村籍学生在时间分配上是否与城市籍学生存在显著差异,并通过逐渐加入控制变量的方式来检验特定因素能否解释城乡学生在时间分配上存在差异的原因。具体而言,模型1(二元线性回归模型)主要检验农村籍学生和城市籍学生在某项活动上的时间分配是否存在显著差异;如果存在显著的城乡差异,则建立模型2,在模型1 的基础上控制学生的人口学特征;模型3 在模型2 的基础上加入是否为初代大学生这一变量;模型4a 在模型3 的基础上加入学生的家庭经济状况和父母的职业类别;模型4b 在模型3 的基础上加入学生成长过程中积累的文化资本;模型4c 在模型3 的基础上加入学生成长过程中父母与老师和朋友交流的频繁程度;最后,模型5 在模型3 的基础上加入本研究的所有解释变量。

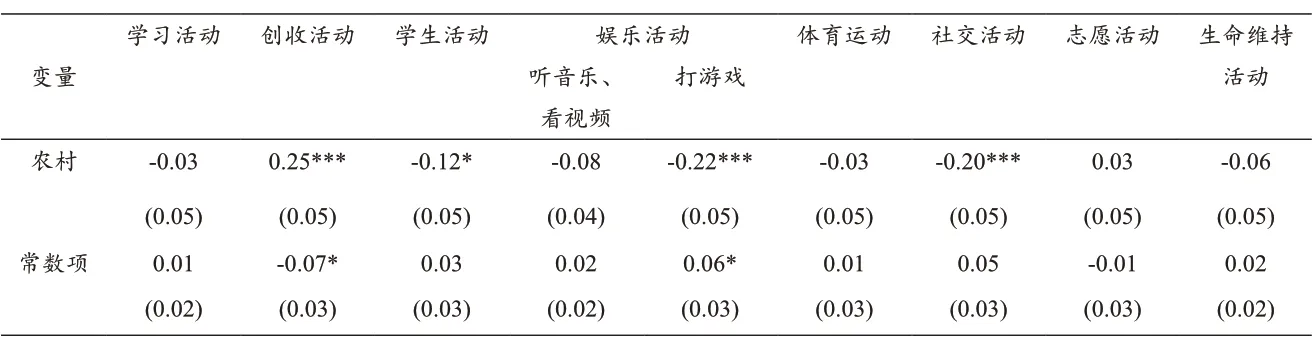

模型1 的结果显示,农村籍学生与城市籍学生在学习活动、听音乐/看视频、体育活动、志愿活动和生命维持活动上所花的平均时间差异并不显著,但在学生活动、创收活动、部分娱乐活动和社交活动上存在显著差异(表5)。与城市籍学生相比,农村籍学生较少地将时间投入到学生活动、娱乐活动、社交活动中,而较多地投入到创收活动中。针对这四项在时间分配上呈现显著城乡差异的活动,表6 至表9 分别呈现了每项活动的多元回归分析结果(模型2至模型5)。

表5 二元回归分析(OLS)结果

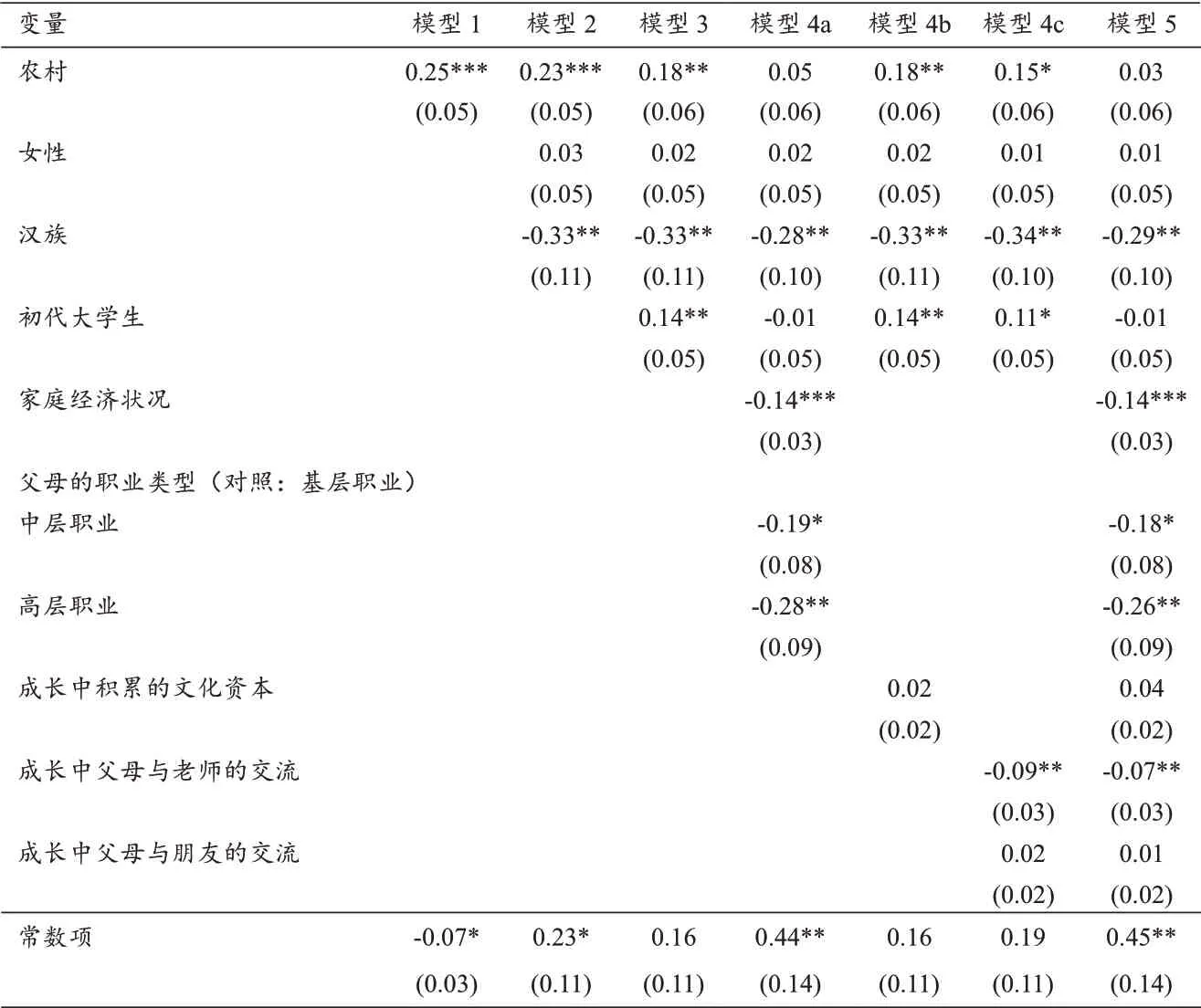

表6显示,就创收活动而言,农村籍学生相较于城市籍学生,平均投入了更多的时间。模型1 在不控制任何变量的情况下,农村籍学生分配在勤工助学或者打工赚钱上的时间显著多于城市籍学生(模型1,beta=0.25)。模型2 的结果显示,在控制了性别和民族背景的情况下,这一差距几乎不变(beta=0.23),意味着性别和民族在学生活动时间分配上的差异并不影响城乡学生之间的差异。模型3的结果显示,加入“初代大学生”这一变量后,主回归系数由模型2 中的0.23 缩小为0.18,同时,模型中“初代大学生”这一变量的系数为0.14,意味着初代大学生相较于非初代大学生更容易参与创收活动,并在一定程度上解释了城乡学生在创收活动上时间投入的差异。模型4a-4c的结果显示,相较于成长过程中积累的文化资本(模型4b,beta=0.18)、父母与老师和朋友的交流(模型4c,beta=0.15),家庭背景,即家庭收入和父母的职业类型(模型4a)极大地解释了城乡学生在学生活动时间上的分配差异,主回归系数缩小至0.05,在统计意义上不再显著。最终,模型5 包含了所有的解释变量,主回归系数为0.03(p>0.05),这与模型4a 的系数相似,意味着农村籍学生相较于城市籍学生将更多的时间投入到创收活动上,主要是因为他们在家庭经济状况上处于弱势。

表6 回归分析(OLS)结果——城乡学生在创收活动上时间投入的比较

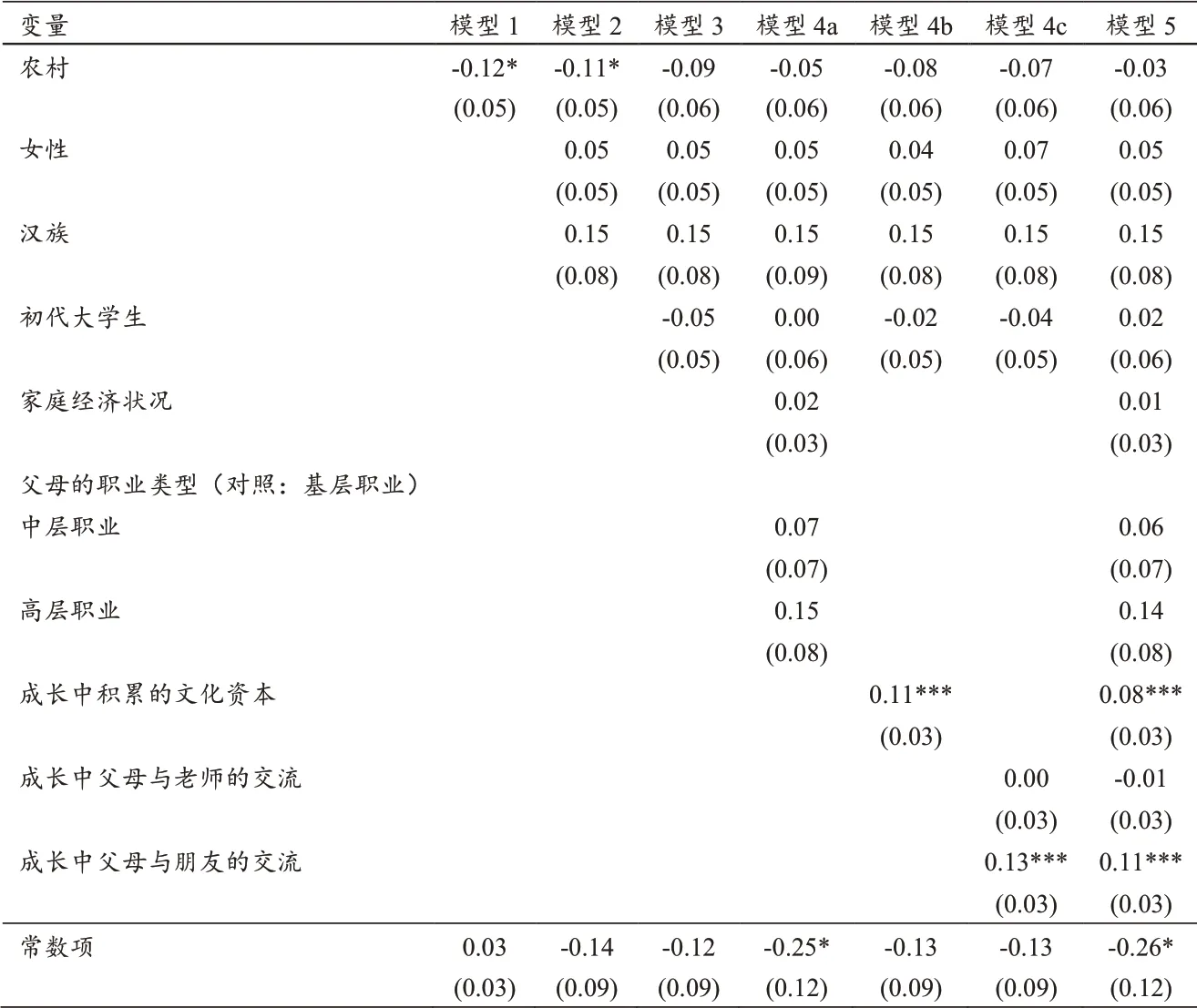

表7 显示,就学生活动而言,在不控制任何变量的情况下,农村籍学生分配在学生活动上的平均时间显著少于城市籍学生(模型1,beta=-0.12)。模型2 的结果显示,在控制了性别和民族背景的情况下,这一差距并无变化(beta=-0.11),意味着性别和民族在学生活动时间分配上的差异并不影响城乡学生之间的差异。模型3 的结果显示,加入“初代大学生”这一变量后,主回归系数由模型2 中的-0.11 变为-0.09,城乡学生之间的差距不再显著,意味着“初代大学生”这一身份在一定程度上解释了城乡学生在学生活动时间分配上的差异。如描述统计所示,样本中超过90%的农村籍学生是初代大学生,而初代大学生对于学生活动重要性的认识往往有所欠缺,因而有可能影响他们在学生活动时间上的投入。模型4a 的结果显示,主回归系数大幅缩小(beta=-0.05),意味着家庭经济状况、父母的职业类型进一步解释了城乡学生在学生活动时间分配上的差异。模型4b的结果则显示,成长过程中积累的文化资本与学生投入在学生活动上的时间显著相关(beta=0.11),主回归系数(beta=-0.08)与模型3 相近,意味着文化资本与学生在此类活动中的投入相关,在一定程度上解释了城乡学生在学生活动投入时间上的差异。模型4c的结果显示,学生成长过程中父母与老师的交流对其大学期间学生活动的时间安排没有显著影响,但父母与朋友交流较多的学生更倾向于参与学生活动。类似地,主回归系数较模型3变化不明显,意味着成长过程中父母与朋友交流的情况,并不能解释城乡学生之间的差异。模型5包含了所有的解释变量,主回归系数缩小至-0.03 并不再显著,意味着模型中的所有变量,即学生的成长背景,解释了农村籍学生与城市籍学生在学生活动投入时间上的差异。在控制了其他变量的情况下,文化资本积累以及成长过程中父母与同伴交流的频繁度,与学生活动的投入度呈正相关。

表7 回归分析(OLS)结果——城乡学生在学生活动上时间投入的比较

表8显示,就游戏的时间投入而言,农村籍学生显著少于城市籍学生。模型1 显示,在不控制任何变量的情况下,农村籍学生用于打游戏的时间显著少于城市籍学生(模型1,beta=-0.22)。模型2的结果显示,在控制了性别和民族背景的情况下,这一差距并未改变(beta=-0.22),意味着性别和民族在学生活动时间分配上的差异并不影响城乡学生之间的差异。模型3 的结果显示,加入“初代大学生”这一变量后,主回归系数由模型2中的-0.22缩小为-0.20,初代大学生这一变量本身的系数为负但不显著,意味着初代大学生这一身份并没有很好地解释城乡学生在游戏时间上的差异。相似地,模型4a-4c 以及模型5 的结果显示,家庭收入和父母的职业类型、成长过程中积累的文化资本以及父母与老师、朋友的交流,都不能进一步解释城乡学生在娱乐活动时间上存在的差异,造成这一差异的原因仍待厘清。

表8 回归分析(OLS)结果——城乡学生游戏时间的比较

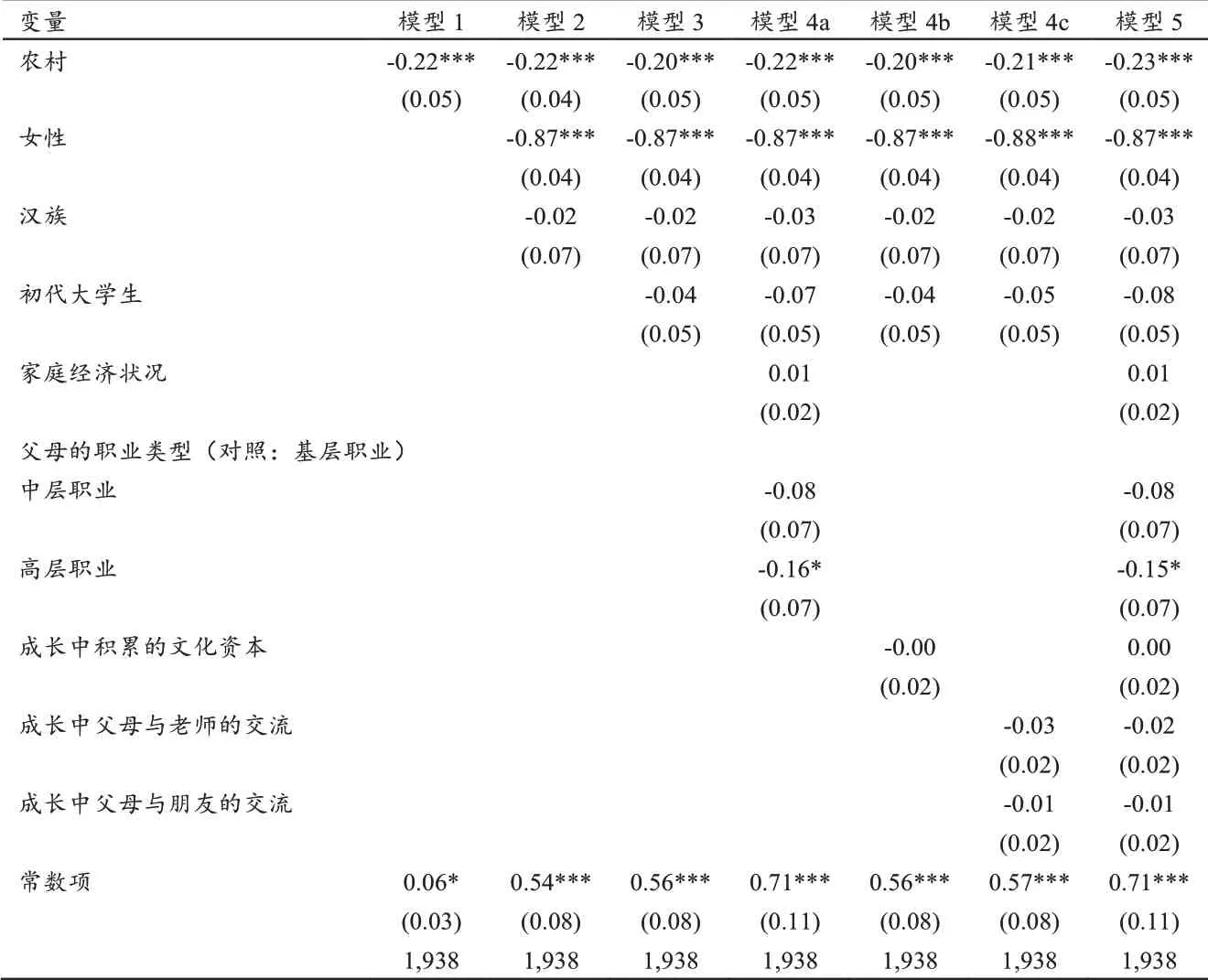

表9显示,在社交活动方面,农村籍学生相较于城市籍学生平均投入时间较少。模型1 显示,在不控制任何变量的情况下,农村籍学生参与社交的时间显著少于城市籍学生(模型1,beta=-0.20)。模型2的结果显示,在控制了性别和民族背景的情况下,这一差距并未改变(beta=-0.21),性别和民族也并不影响社交时间的投入。模型3的结果显示,加入“初代大学生”这一变量后,主回归系数由模型2中的-0.20缩小为-0.17,初代大学生这一变量本身的系数为负但不显著,意味着初代大学生的身份在一定程度上解释了城乡学生在社交活动时间投入上的差异。模型4a-4c以及模型5的结果显示,父母的职业类型、成长过程中积累的文化资本、父母与朋友的交流,都与社交活动的投入时间相关,并进一步解释了城乡差异。

表9 回归分析(OLS)结果——城乡学生在社交活动上时间投入的比较

五、研究结论和讨论

本文立足一项持续多年的追踪调查所收集的数据,比较分析了4所“985”高校的城乡学生在时间使用上的差异。研究发现,农村籍学生与城市籍学生在学习活动、听音乐/看视频等娱乐活动、体育活动、志愿活动和生命维持活动上所投入的平均时间基本相似。这与立足英美等国社会和文化背景的研究在发现上有所不同。例如,在英美等国的研究中,来自弱势群体的学生在睡眠时间和学习时间上通常会少于来自优势群体的学生,睡眠上的时间差异常被归因为他们面临的经济压力,学习上的时间差异常被归因为他们面临的经济压力与文化上的局外人身份。本研究指出,城乡学生在睡眠和学习时间上并无显著差异,原因之一可能为中国高校的课程结构相对固定,宿舍管理较为严格——如寝室有夜间熄灯制度。我国学生可能在这些活动的时间投入方面相对缺少自主性,但这客观上也降低了弱势家庭背景学生在时间分配上面临不公平问题的可能性。

城乡学生在学习时间投入上差异不明显的另一可能原因为,在学业方面农村籍学生并不面临文化“局外人”的压力。在立足英美等国社会和文化背景的研究中,弱势群体学生在精英环境中是文化局外人的深层含义之一在于,在学业方面,他们与来自中上阶层背景的学生有着迥异的价值取向。上文援引的戴安等人针对英国一所精英大学中工人家庭背景子女的研究发现,这些学生一般认为获得好的学业成就、进入精英大学,不是“他们那个群体的人”能做到的事。在针对美国工人阶层大学生的研究中,赫斯特亦指出“学业成功”对于他们来说意味着沉重的“负担”——来自学业成就与工人阶层身份之间的对立关系。学业成功与工人阶层身份之间的对立关系往往意味着放弃学业和较少的学习时间投入[44]。而部分立足中国本土的研究指出,这一结论不能简单套用在农村籍学生身上——他们重视学业成就,并愿意投入相当多的精力和时间用于学习。这可能是本研究的数据所呈现的基本规律背后一个重要的文化成因[45]。

在本研究所作的假设中,关于创收活动的部分得到了验证。与国外相关文献的研究发现类似,样本中四所精英高校的农村籍学生在勤工助学或打工赚钱方面投入的平均时间显著多于城市籍学生。在逐渐控制其他变量后发现,其中最有力的解释因素是城乡学生的家庭背景,即家庭收入的影响。

最后,在学生活动(社团、学生会等)和社交活动等自主性较高的活动类型中,农村籍学生的平均投入时间显著少于城市籍学生,研究假设中关于上述活动的部分得到了验证。在逐渐控制其他变量后发现,学生的家庭背景和成长过程中积累的文化资本都是重要的解释变量。这一发现印证了既有研究关于弱势群体学生在精英环境中成为文化局外人的另一方面深层含义——在社会生活方面,弱势群体学生与来自中上层社会背景的学生有着不同的兴趣与追求,前者一般较少地参与有助于积累文化和社会资本的文化活动。

时间的策略性使用是获取社会优势的重要途径。既有研究指出,在学习活动之外,社团与学生会等学生组织的参与以及学校中积极的社交活动有助于学生获得较好的发展结果。而我们的数据显示,农村籍学生较之于城市籍学生更少投入时间到该类活动中。正如布迪厄在阐释文化资本和生存心态概念时所提到的,越是需要自主性的社会活动,社会背景的影响越是明显,社会结构的约束性力量越是有深刻的体现。对于农村籍学生而言,进入精英环境,往往寓示着进入另一个文化意义上的世界。告别高中的学习模式,迎来一个更加自主的社会空间,意味着他们需要有一定的“游戏感”,熟识不成文的“游戏规则”。既有研究又指出,来自弱势群体背景的学生和来自中上层社会背景的学生对高校中的社会活动有着不同的认识——他们或不了解这些社会活动的意义,或认为这些活动没有价值,或缺乏参与这些活动的文化知识和技能。所有这些又都有可能转化为特定的行动结果——较少的参与和时间投入[46]。

需要指出的是,本研究仅为针对城乡学生时间使用风格差异及其解释的探索性研究。数据分析显示,无论是在创收活动,还是学生活动,抑或是社交活动的时间分配差异上,家庭经济状况和父母职业等衡量学生社会经济背景状况的指标都是有力的预测性指标。这提醒我们在持续的市场化变革条件下,将这一问题纳入社会分层研究的视野有着重要的理论潜力。例如,将来的研究可以更深入全面地考察与社会经济背景相关的变量对大学生时间使用风格的影响并探讨影响发生的具体机制。另外,除精英高校外,在调查时还可纳入更多层次的高校,以综合考察院校层面因素(如组织环境、校园文化氛围等)的影响。