瓦斯综合治理体系研究的逻辑起点

谢 宏,张 元

(华北科技学院,北京 东燕郊 065201)

0 引言

我国经过70多年的瓦斯治理实践,特别是经过“六五”至“十三五”期间的国家重点科技攻关,瓦斯防治技术较之以往已经有了较大突破。在瓦斯抽采方面,以“先抽后采、监测监控、以风定产”作为瓦斯治理方针,全面构建煤矿瓦斯治理工作体系,具体概括为“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”。对于瓦斯突出防治,已经形成了一整套“四位一体”的综合防突技术体系,具体为:预测、措施、措施效果检验、安全防护措施,同时该综合防突技术体系还配有完善的预测方法、技术措施和装备。防突工作在勘探地质、建设新井、新采区开拓延深、工作面掘进和回采过程中始终贯彻,均收获了良好的防突效果。但没有从根源上控制瓦斯事故态势,还需继续深挖科学问题和关键技术。

1 瓦斯灾害历史

1.1 瓦斯事故总量统计

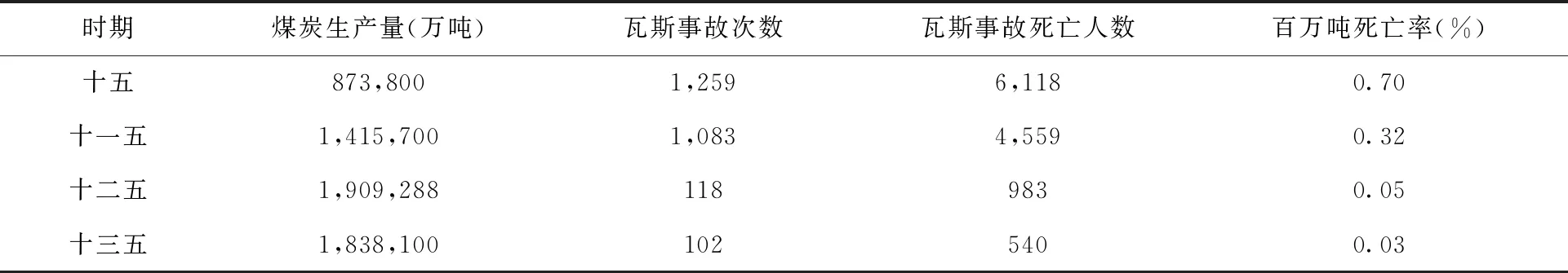

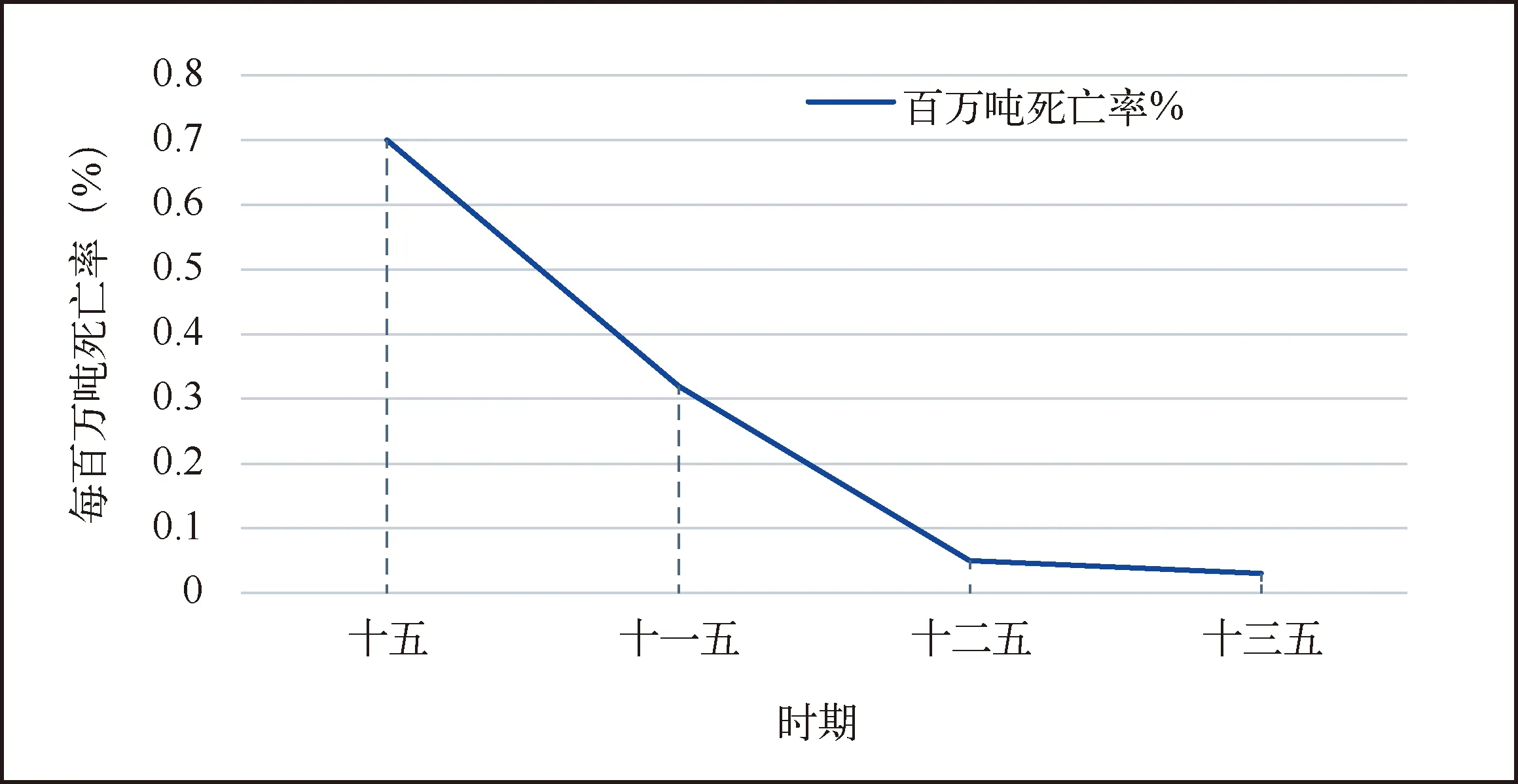

我国瓦斯治理经过70多年的努力,瓦斯事故总量、百万吨死亡率总体呈现逐年下降趋势。现以“十五”时期至“十三五”时期为例,统计我国煤炭生产量、瓦斯事故总量、瓦斯事故死亡人数、百万吨死亡率的数据,见表1,并将该时期百万吨死亡率绘制成折线图,以展示变化趋势,如图1所示。

表1 各时期全国煤矿瓦斯事故统计

图1 各时期每百万吨死亡率注:数据全部来源于国家矿山安全监察局、省(区、市)煤矿安监局、中国煤矿安全生产网及《中国安全生产年鉴》等公开发表的数据和资料,为不完全统计。

1.2 特别重大事故统计

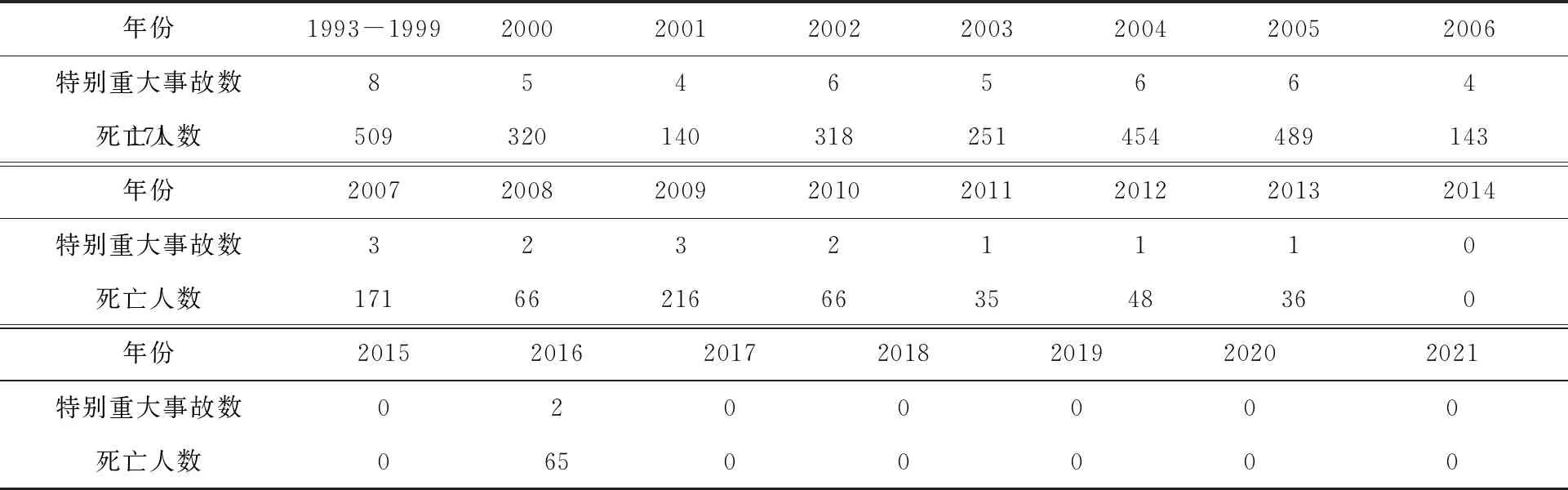

1993-1999年据不完全统计发生瓦斯特别重大事故共计8起死亡人数509人,相关单位于1993年首次颁布《中华人民共和国矿山安全生产法》。

2000-2005年瓦斯特别重大事故发生频繁,在此期间国家于2001年发布《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》,2002年6月颁布了《中华人民共和国安全生产法》。2005年起根据《煤矿瓦斯治理经验五十条》《煤矿瓦斯治理与利用总体方案》《煤层气(煤矿瓦斯)开发利用“十一五’规划》等重要文件,我国逐步明确了以“先抽后采、监测监控、以风定产”为基本方针的煤矿瓦斯综合治理模式。

2006-2013年瓦斯特别重大事故事故总数及造成死亡人数较之前有所减少,但仍有发生,2009年国家发布了《防治煤与瓦斯突出规定》,同时2009年对《中华人民共和国矿山安全生产法》进行修改并发布。2013年至今,瓦斯特别重大事故及造成死亡人数较少。建国以来瓦斯特别重大事故的高峰期与安全生产事故的高峰期基本一致。具体数据见表2。

表2 各年份瓦斯特别重大事故数及造成死亡人数

1949年新中国成立以来,我国安全生产大致可概括为“三升三稳”。“三升”的三个阶段为“大跃进”时期、“文革”时期及1993年至2002年,“三稳”的三个阶段为新中国建立初期、“文革”结束后的一段时期及2003年至今。从“三升三稳”的历史经验可以看到,能够影响安全生产的因素有政治、经济、文化、社会各方面问题和多种致灾因素。瓦斯治理的历史与以上有相同的规律,对待这一问题,必须把握客观规律,坚持科学发展,严守安全红线,立足全局把握安全生产的大方向、大逻辑,不断提高安全生产整体水平。

2 瓦斯灾害防治

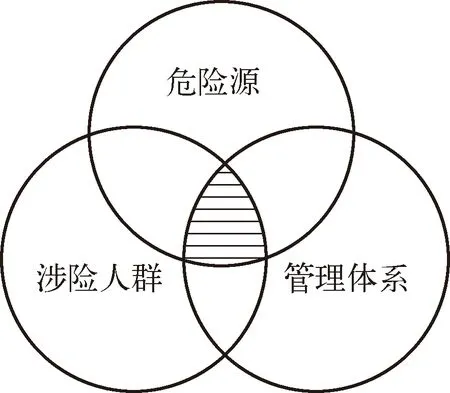

日常安全管理中,瓦斯灾害防治的逻辑关系是:如果没有瓦斯灾害,也就不需要干预,安全生产状态将会良好运行;存在瓦斯灾害的矿井,将拉低安全生产指数;采取正确的、有针对性的干预措施,则有益于安全生产指数回升;干预措施与瓦斯灾害风险之间,存在负反馈关系。瓦斯综合治理能力概念模型如图2所示。

图2 瓦斯综合治理能力概念模型图

图2用于表达瓦斯综合治理体系时,“安全管理体系→安全治理能力”表示日常安全管理关键路径,用安全生产指数衡量安全治理能力;“瓦斯灾害风险”则是危险源,本身也是一个子系统,表示干扰源,干扰安全管理体系的运行,进而影响安全治理能力;通过安全管理体系对“瓦斯灾害风险”的干预,瓦斯灾害程度可以得到改善。

2.1 瓦斯综合治理能力

实践中,瓦斯综合治理能力建设包括建立可靠的瓦斯抽采系统、提高瓦斯抽采效率、建立完善的监测监控系统、建立瓦斯治理管理体系以及建立各级人员瓦斯治理的考核体系等。具体内容有:(1)摸清矿井瓦斯涌出规律,结合矿井生产实际,建立起可靠完善的瓦斯抽采系统,要求达到抽采能力足够、设施完善、抽采工程超前的目标,争取实现“抽、掘、采”平衡;(2)不断优化抽采工艺和抽采方法,提高瓦斯抽采效率;(3)建立完善的监测监控系统,监测瓦斯相关参数,并具备报警控制功能;(4)建立完善的瓦斯治理管理体系,包括管理瓦斯防治机构及人员、瓦斯防治系统设施、瓦斯防治水平、瓦斯防治方案和瓦斯防治资金;(5)针对瓦斯治理的各级人员建立考核体系,具体为明确相关人员瓦斯治理责任和规范相关人员操作并建立考核体系,细分瓦斯治理中的各项考核及奖罚。

瓦斯治理管理体系已取得一些成熟的经验。(1)管理瓦斯防治机构及人员具体为评估以下内容:煤矿企业的生产年限和瓦斯防治主要负责人的工作经历、企业和瓦斯防治机构设置、专业技术人员配备、专业队伍组建及人员培训情况等;(2)管理瓦斯防治系统设施主要是对企业中瓦斯防治的硬件设施的评估,依据相关法规和标准的要求,分别从生产系统、布置采掘工作面的方式、采煤方式、通风系统、瓦斯抽采系统、安全监测系统、设备和工艺等方面进行管理;(3)瓦斯防治水平的管理分别从企业和矿井主要负责人岗位责任制、瓦斯等级鉴定及等级管理、瓦斯防治规划、瓦斯年度防治目标、矿井计划产量、矿井瓦斯抽采率、瓦斯超限管理、瓦斯防治工程和资金计划等;(4)瓦斯防治方案的管理从高突矿井区域瓦斯方案的编制备案、瓦斯防治效果评价制度等方面进行管理;(5)对于瓦斯防治资金的管理主要从煤矿安全生产经费的使用、瓦斯防治工程资金保障、高突矿井用于瓦斯防治的资金比例等方面进行管理。

引入系统的认识观和体系的方法论,常规的瓦斯综合治理能力建设需要重新认识。首先,安全管理体系是瓦斯综合治理的载体,借助安全管理体系的目标管理、流程管理、要素管理,开展瓦斯综合治理,形成瓦斯综合治理体系。其次,安全治理能力是安全管理体系建设的绩效评价,可以用安全生产指数表示;同理,瓦斯综合治理能力是瓦斯综合治理体系建设的绩效评价,也可以用安全生产指数表示;针对不同的研究样本总体或者独立矿井,分别采用同比指数、综合指数、事故当量指数。第三,瓦斯综合治理体系作为社会系统,存在着决策环节、具有自律性、非线性,适合用SD对结构和行为进行分析,制定战略,进行决策。

2.2 瓦斯灾害风险评价

(1) 国外风险评价的研究

随着工业化进程的不断推进,西方发达国家对于风险评价的研究也越来越深入,美国学者Wang J提出将评价目标的风险因素作为研究对象,运用层级分析法能够对评价目标的风险实现定性、定量的评价与管控;英国的雷丁大学对现有的风险评价方法进行了对比分析,奠定了风险评价的研究基础。随着风险评价研究的不断深入,风险评价研究在各行各业也得到了大量的实践应用,但是在煤矿中的实践应用相较于航空航天等其他行业起步较晚,且在研究深度与广度方面也有很大差别。随着各国对于煤矿生产安全越来越重视,煤矿方面的风险评价研究逐渐深化,主要的评价方法有:

① 运用事故统计分析法的风险评价方法,例如Romani教授运用该方法对煤矿事故进行了统计分析[1],对可能导致煤矿事故发生的原因进行了细致的探究并提出针对性的预防措施。

② 运用概率风险分析法的风险评价方法,特点是基于数学概率方法结合煤矿生产中的各类指标预测煤矿生产的安全状况,由于该方法侧重于统计分析各类煤矿生产指标,因此实用性不高。

③ 其他不同的评价方法:波兰学者以人机作为主体,进行灾害预测和风险评价的方法;日本的隧道风险评价法[2]等。

鉴于应用在煤矿行业中的评价方法具有滞后的特点,因此可以考虑引入应用在其他行业先进的风险评价方法,学习其他行业的风险评价经验,使煤矿风险评价变得更具有完善性、科学性。

(2) 国内风险评价的研究

我国煤矿行业开展风险评价研究是与其他行业同时的,但研究的深度和广度不及其他行业。彭真[3]运用LVQ定量分析得出了影响煤矿开采的核心评价指标,并引入了模糊综合评判方法指导煤矿安全生产,完成了对煤矿开采的风险评价。孙琦[4]研究得出了影响煤炭企业安全生产的因素,并结合模糊综合评价法评估了国内某一城市所有煤企的安全生产状态,最后运用聚类分析法划定了该市不同煤矿开采项目的风险等级。姜维维[5]运用层次分析法解决了煤矿项目中的多目标如何构建判断矩阵的问题,便于开采方案的择优选取。

(3) 瓦斯灾害风险评价研究

我国煤矿行业对每个灾种都进行了相关的风险评价研究,所以对于瓦斯灾害的风险评价研究也在不断深入,施书磊等[6]运用故障树方法理清了事故发生的脉络,并结合模糊事故树方法实现了瓦斯爆炸的风险评价。皮子坤等[7]基于区间数和前景理论提出了一种评估煤矿生产过程中发生瓦斯爆炸所造成的危害程度大小的方法,并在3座矿山进行了实证分析。黄冬梅[8]结合三类危险源理论,建立了评估煤矿瓦斯爆炸的模型。潘超和左宇军[9]以改进的三类危险源理论作为基础,建立了评估煤矿瓦斯爆炸的危害程度的指标体系,结合模糊层次分析法实现并量化该煤矿瓦斯爆炸风险评价方法。张旺等[10]在评估煤矿瓦斯爆炸事故的危险程度时引入了突变理论和模糊数学理论,最后结合具体实例进行分析。廖承余[11]在建立评估煤矿瓦斯爆炸事故危害程度的指标体系时使用了AHP方法并且同时计算了相应的指标权重,最终评估了煤矿瓦斯爆炸的危害程度。

综上所述,在评价方法的选择上,传统方法有事故树法和安全检查表法,随着现代应用数学越来越多的运用于风险评价,很多新的研究方法应用在煤矿瓦斯爆炸灾害风险评价中,而这些研究方法各有其优缺点。事故树法,结构简单,实现容易,但评价过程中有人为主观选择的加入,易出现结果失真;概率风险评价法通过故障数据进行相关计算,由于国内故障数据积累无法满足需求的问题,导致评价方法的实现有根本性障碍;灰色关联度,简单易行,但在对各项指标的最优值选择过程中,人为选择因素过多,且许多特征难以寻得最优值;层次分析法,构建指标体系时过分依赖专家的支持,并且矩阵的特征值有系统误差存在;模糊综合评判,评价指标信息重复率过高,各因素权重赋值具有主观性,进行多目标跟踪时难以确定隶属函数,不具备普适性;人工神经网络方法,人为选择因素低,评价精度高,自主学习能力和普适性较强,但对于样本选取较为严格。

3 SD建模的总体思路

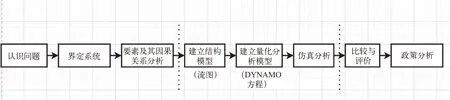

纵观瓦斯灾害历史,对瓦斯灾害风险评价方法进行调研发现:运用系统动力学研究瓦斯综合治理体系,可以发挥其动态、多变量、非线性、具备反馈功能的优势。引入安全生产指数为目标函数SD建模,动态衡量矿井瓦斯灾害风险的可控程度,实时发现要素管理重点,促进瓦斯综合治理。SD的一般工作过程如图3所示。研究中,以独立矿井的瓦斯综合治理体系为对象,分析其总体思路。

图3 SD工作程序示意图

(1) 认识问题。无论矿井是否存在瓦斯灾害风险,也无论矿井是否开展了瓦斯综合治理体系建设,需要从系统工程的视角,考察初始节点及以往的矿井安全管理体系的运行状况和矿井安全状况。以独立矿井为例,存在瓦斯灾害风险的矿井,其安全生产指数是否能趋于平稳态势,是问题所在;换言之,瓦斯综合治理能力是瓦斯综合治理体系研究的逻辑起点。

(2) 界定系统。对于独立矿井的瓦斯灾害防治,瓦斯综合治理体系是一个完整的系统,包含(但不限于)两个子系统:安全管理体系子系统、瓦斯灾害风险子系统。研究基于两个假设:企业内部法人治理机构和法人治理能力充分满足瓦斯综合治理体系建设;企业外部监管监察等提供合理的政策资源、智力资源。

(3) 要素及因果关系分析。前面的概念模型图,并不能完整反映SD的基本要素:系统状态、信息、决策和行动。这里首先要建立完整的指标体系,指标来自两个子系统;在此基础上,绘制因果关系图。

(4) 建立结构模型。在因果关系图的基础上,确定反馈回路的水准变量和速率变量。阐明速率变量的子结构或形成、完善各个决策函数,建立起SD结构模型,即流图。

(5) 建立量化分析模型。建立DYNAMO仿真模型。

(6) 仿真分析。仿真可以人工或计算机仿真,这里选择计算机仿真。

(7) 比较与评价。

(8) 政策分析。

4 结论

(1) 瓦斯综合治理体系研究的逻辑起点是瓦斯综合治理能力,瓦斯综合治理体系建设是以瓦斯综合治理能力为核心的建设;

(2) 瓦斯综合治理体系涵盖瓦斯灾害风险评价和针对性的综合干预措施两个模块;

(3) 建立瓦斯综合治理能力与风险评价、干预程度之间的概念模型、结构模型、数理模型、计算机仿真模型,是体系理论研究的必由之路;

(4) 我国煤矿生产的实际情况决定了瓦斯灾害防治工作的极端重要性,同时也决定了瓦斯综合治理体系研究的必要性。文章分析了瓦斯综合治理的逻辑关系,提出了一种基于系统工程瓦斯治理能力评价方法总体思路。系统动力学在解决这一问题时,可以发挥其动态、多变量、非线性、具备反馈功能的优势,引入安全生产指数为目标函数SD建模,动态衡量矿井瓦斯灾害风险的可控程度,实时发现要素管理重点,促进瓦斯综合治理。