生物反馈治疗联合盆底肌锻炼对小儿功能性大便失禁的疗效与治疗价值探讨

王珂珂 宋翠萍 张海洋 饶旺 刘晖 刘红霞 苏丹

新乡医学院第一附属医院小儿外科一病区,新乡 453000

功能性大便失禁(functional incontinence,FI)是指年龄4 岁以上的患儿既往排便正常,之后出现至少反复发作3 个月、不能控制的粪便自流,且无神经源性或解剖结构异常等病因学改变的一种临床症状。 FI 以在不合适的时间、地点,不受控制地排出大便为主要表现,严重影响患儿生活质量[1-3]。 目前,FI 的病因及发病机制尚不明确,治疗方法包括合理饮食、药物治疗、针灸治疗及手术治疗等[4-6]。研究显示,电刺激生物反馈治疗先天性巨结肠改良Soave 术后大便失禁无创伤,操作简便且疗效显著[7]。 本研究旨在初步探讨电刺激生物反馈治疗联合盆底肌锻炼对于功能性大便失禁患儿的临床疗效及治疗价值,现报告如下。

材料与方法

一、研究对象

以2018 年6 月至2020 年6 月河南省新乡医学院第一附属医院小儿外科收治的大便失禁患儿144 例为研究对象。 功能性大便失禁判定标准:无任何神经源性病变及解剖结构异常,无精神发育迟滞、脊髓神经病变、意识障碍、腹泻或肛门括约肌功能障碍等,而排便反复发作、不能控制。 病例纳入标准:①年龄4 岁以上小儿持续发生粪便不能控制地自行流出,持续时间至少3 个月;②钡灌肠检查提示存在不同程度结肠扩张,肠管无器质性病变,24 h 延迟腹平片显示钡剂无残存。 排除标准:①MRI 或彩超检查提示存在神经源性脊髓病变和神经源性膀胱;②存在肛门直肠畸形;③服用过影响消化系统功能的药物;④有消化系统疾病及相关手术史。 本研究最终纳入功能性大便失禁患儿32 例(为治疗组),其中男19 例,女13 例,年龄(7. 93 ±2. 31)岁(6 ~13 岁)。 遵循自愿原则,选取肛门直肠功能正常、且无其他器质性疾病的患儿10 例作为对照组,其中男6 例,女4 例,患儿年龄(8.12 ±1.52)岁(6 ~12 岁)。 对照组与治疗组患儿年龄、性别差异无统计学意义(P >0.05)。 本研究通过新乡医学院第一附属医院医学伦理委员会批准(2020336),所有患儿家长知情并签署同意书。

二、训练方法

采用Laborie 生物反馈仪(加拿大产,Urostymtm)对患儿进行肛门括约肌及盆底肌生物反馈治疗。患儿经温生理盐水清洁灌肠后,取侧卧位,放松肌肉,将直肠探头涂抹石蜡油后缓缓自肛门推入10 ~15 cm。 生物反馈治疗:①电流刺激共25 次,每次持续15 s,间歇8 s,刺激频率55 Hz,电流强度范围0 ~20 mA,从0 mA 开始逐渐增加电流强度,以患儿有刺激感觉而无疼痛且能耐受为宜,治疗时间20 min;②平静状态下,嘱患儿进行肛门收缩,用生物反馈仪记录并设置肛管基础运动肌电值(μv)、肛管最大收缩肌电值(μv),通过显示器上20 min 的多媒体动画进行盆底肌训练,了解患儿肛门括约肌及盆底肌收缩状况。 生物反馈治疗时间每次40 min(电流刺激20 min +动画训练20 min),每日1 次,连续10 d为1 个疗程,所有患儿均予1 个疗程治疗。 治疗结束后,继续辅以清洁灌肠,每日1 次,连续21 次。 治疗过程中坚持每日不少于200 次的盆底肌收缩功能锻炼。

三、评价标准

分别于治疗前、治疗1 个疗程结束时、治疗后1个月及治疗后1 年测量患儿肛管电流强度(mA)、肛管基础运动肌电值(μv)、肛管收缩肌电差值(μv)、肛门持续收缩时间(s),评价患儿盆底肌神经及盆底肌肌肉功能。 疗效评定标准: ①治愈,经治疗后症状完全消失,且肛管电流强度(mA)、肛管基础运动肌电值(μv)、肛管收缩肌电差值(μv)以及肛门持续收缩时间与正常对照组相比无差异; ②有效,经治疗后大便成形时无污粪现象,腹泻时仍有污粪现象或肛管电流强度、肛管基础运动肌电值、肛管收缩肌电差值、肛门持续收缩时间与治疗前相比有改善; ③无效,治疗后污粪现象无任何改变,且肛管电流强度、肛管基础运动肌电值、肛管收缩肌电差值、肛门持续收缩时间与治疗前相比无改善[7]。

四、统计学处理

应用SPSS 22.0 进行数据分析。 对于测量肛管电流强度(mA)、肛管基础运动肌电值(μv)、肛管收缩肌电差值(μv)、肛门持续收缩时间(s)等服从正态分布的计量资料采用±s 表示,两组间比较采用独立样本t 检验,同一组内治疗前后比较采用配对t检验。 P <0.05 为差异有统计学意义。

结 果

患儿均随访1 年,32 例(100%)在1 个疗程治疗结束后污粪症状均消失,肛管电流强度由治疗前[(15. 87 ±2. 59)mA]下降至治疗后[(12. 00 ±2.16)mA],治疗前、治疗后结果与对照组[(7.10 ±1.93)mA]相比,差异均有统计学意义(P <0.05);肛管基础运动肌电值由治疗前[(209.47 ±33.13)μv]下降至治疗后[(138. 31 ±46. 99)μv],治疗前、治疗后结果与对照组[(85.86 ±34.73)μv]相比,差异均有统计学意义(P <0.05);肛管收缩肌电差值由治疗前[(45.27 ±27.6)μv]上升至治疗后[(92.91 ±45.06)μv],治疗前后结果与对照组[(127.29 ±51.89)μv]相比,差异均有统计学意义(P <0.05);肛门持续收缩时间由治疗前[(1.21 ±0.57)s]上升至治疗后[(2.07 ±0.79)s],治疗前、治疗后结果与对照组[(2.62 ±0.64)s]相比,差异均有统计学意义(P <0.05)。

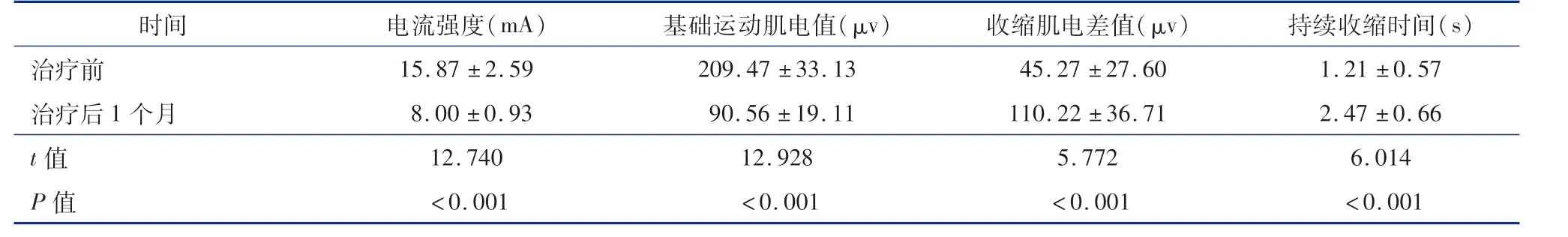

32 例治疗后1 个月均无污粪现象,肛管电流强度[(8.00±0.93)mA]、肛管基础运动肌电值[(90.56±19.11)μv]、肛管收缩肌电差值[(110.22 ±36.71)μv]及肛门持续收缩时间[(2.47 ±0.66)s]与治疗前相比,差异均有统计学意义(P <0.05);与对照组相比,差异均无统计学意义(P >0.05)。

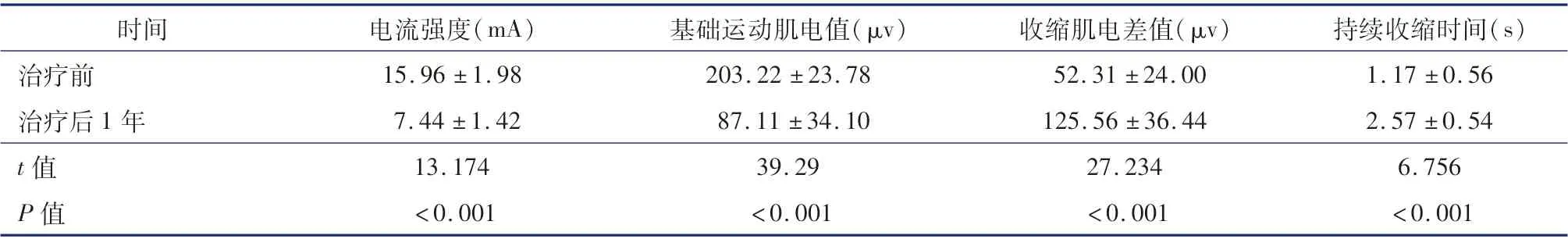

治疗后1 年,32 例中失访5 例,余27 例均无污粪,肛管电流强度[(7.44 ±1.42)mA]、肛管基础运动肌电值[(87.11 ±34.10)μv]、肛管收缩肌电差值[(125.56 ± 36. 44) μv] 及 肛 门 持 续 收 缩 时 间[(2.57 ±0.54)s]与治疗前相比,差异均有统计学意义(P <0.05);与对照组相比差异均无统计学意义(P >0.05)。 详见表1 至表4。

表1 32 例功能性大便失禁患儿治疗1 个疗程后肛管电流强度、肛管基础运动肌电值、肛管收缩肌电差值及肛门持续收缩时间与治疗前比较( ±s)Table 1 Comparison between current intensity,basal motor EMG value,EMG difference value and the duration before treatment after the end of 1 course of biofeedback treatment and before treatment( ±s)

表1 32 例功能性大便失禁患儿治疗1 个疗程后肛管电流强度、肛管基础运动肌电值、肛管收缩肌电差值及肛门持续收缩时间与治疗前比较( ±s)Table 1 Comparison between current intensity,basal motor EMG value,EMG difference value and the duration before treatment after the end of 1 course of biofeedback treatment and before treatment( ±s)

时间 电流强度(mA) 基础运动肌电值(μv) 收缩肌电差值(μv) 持续收缩时间(s)治疗前 15.87 ±2.59 209.47 ±33.13 45.27 ±27.60 1.21 ±0.57治疗1 个疗程后组 12.00 ±2.16 138.31 ±46.99 92.91 ±45.06 2.07 ±0.79 t 值 4.628 5.056 3.758 3.776 P 值 <0.001 <0.001 <0.001<0.001

表2 32 例功能性大便失禁患儿治疗后1 个月电流强度、基础运动肌电值、收缩肌电差值及持续收缩时间与治疗前比较( ±s)Table 2 Comparison between current intensity,basal motor muscle electrical value,contractile EMG difference and duration of contraction at the 1 month after biofeedback therapy and before treatment( ±s)

表2 32 例功能性大便失禁患儿治疗后1 个月电流强度、基础运动肌电值、收缩肌电差值及持续收缩时间与治疗前比较( ±s)Table 2 Comparison between current intensity,basal motor muscle electrical value,contractile EMG difference and duration of contraction at the 1 month after biofeedback therapy and before treatment( ±s)

时间 电流强度(mA) 基础运动肌电值(μv) 收缩肌电差值(μv) 持续收缩时间(s)1.21 ±0.57治疗后1 个月 8.00 ±0.93 90.56 ±19.11 110.22 ±36.71 2.47 ±0.66 t 值 12.740 12.928 5.772治疗前 15.87 ±2.59 209.47 ±33.13 45.27 ±27.60 6.014 P 值 <0.001 <0.001 <0.001<0.001

表3 27 例功能性大便失禁患儿治疗后1 年电流强度、基础运动肌电值、收缩肌电差值及持续收缩时间与治疗前比较( ±s)Table 3 Comparison between current intensity,basal motor muscle electrical value,contractile EMG difference and duration of contraction at the 1 year after biofeedback therapy and before treatment( ±s)

表3 27 例功能性大便失禁患儿治疗后1 年电流强度、基础运动肌电值、收缩肌电差值及持续收缩时间与治疗前比较( ±s)Table 3 Comparison between current intensity,basal motor muscle electrical value,contractile EMG difference and duration of contraction at the 1 year after biofeedback therapy and before treatment( ±s)

时间 电流强度(mA) 基础运动肌电值(μv) 收缩肌电差值(μv) 持续收缩时间(s)1.17 ±0.56治疗后1 年 7.44 ±1.42 87.11 ±34.10 125.56 ±36.44 2.57 ±0.54 t 值 13.174 39.29 27.234治疗前 15.96 ±1.98 203.22 ±23.78 52.31 ±24.00 6.756 P 值 <0.001 <0.001 <0.001<0.001

表4 功能性大便失禁治疗组不同时间肛管电流强度、肛管基础运动肌电值、肛管收缩肌电差值及持续收缩时间与对照组比较( ±s)Table 4 Comparison between current intensity,basal motor muscle electrical value,contractile EMG difference and duration of contraction in the treatment group and the control group( ±s)

表4 功能性大便失禁治疗组不同时间肛管电流强度、肛管基础运动肌电值、肛管收缩肌电差值及持续收缩时间与对照组比较( ±s)Table 4 Comparison between current intensity,basal motor muscle electrical value,contractile EMG difference and duration of contraction in the treatment group and the control group( ±s)

注 a 为功能性大便失禁治疗组治疗前电流强度等指标与对照组比较的结果; b 为功能性大便失禁治疗组治疗1 个疗程后电流强度等指标与对照组比较的结果; c 为功能性大便失禁治疗组治疗后1 个月电流强度等指标与对照组比较的结果; d 为功能性大便失禁治疗组治疗后1年电流强度等指标与对照组比较的结果

分组 电流强度(mA) 基础运动肌电值(μv) 收缩肌电差值(μv) 肛门持续收缩时间(s)对照组 7.10 ±1.93 85.86 ±34.73 127.29 ±51.892.62 ±0.64治疗组治疗前a 15.87 ±2.59 209.47 ±33.13 45.27 ±27.60 1.21 ±0.57 t 值 9.845 10.187 6.546 6.251 P 值 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1 个疗程结束后b 12.00 ±2.16 138.31 ±46.99 92.91 ±45.06 2.07 ±0.79 t 值 6.814 3.251 2.033 2.026 P 值 <0.001 0.002 0.049 0.049治疗后1 个月c 8.00 ±0.93 90.56 ±19.11 110.22 ±36.71 2.47 ±0.66 t 值 2.016 0.051 1.160 0.650 P 值 0.051 0.585 0.253 0.520治疗后1 年d 7.44 ±1.42 87.11 ±34.10 125.56 ±36.44 2.57 ±0.54 t 值 0.579 0.098 0.114 0.243 P 值 0.566 0.922 0.910 0.809

功能性大便失禁患儿经生物反馈治疗后,随着盆底肌训练时间的延长,肛管电流强度、肛管基础运动肌电值、肛管收缩肌电差值及肛门持续收缩时间逐渐接近对照组。 本研究32 例中有2 例随访中污粪复发,复发率6.25%。 其中1 例(3.12%)于第一次治疗后2 个月腹泻时出现污粪,经1 个疗程治疗后,污粪症状消失;另1 例(3.12%)于第一次治疗后6 个月出现污粪,经2 个疗程治疗后,污粪症状消失。

讨 论

功能性大便失禁是指无神经源性病变及解剖结构异常,无精神发育迟滞、脊髓神经病变、意识障碍、腹泻或肛门括约肌功能障碍,而反复发作不能控制的排便[1]。 目前功能性大便失禁患儿有逐年增多趋势,其发病机制尚不明确,可能与肛门括约肌协调运动异常、顺应性降低、感知阈值增高、运动功能障碍及肛管自发性松弛频率增加等因素有关[8-9]。 Lönuchkin 等[10]认为,约50%的患儿与肠管的感觉及运动功能障碍有关,约30%的患儿与直肠顺应性降低或排便反射异常有关,15%的患儿与括约肌运动功能障碍有关,而精神、心理等因素所致者约占5%[11]。 因在不合适时间或地点不自主排便,功能性大便失禁给患儿活动和生活带来不便,严重影响其身心健康。

目前,针对功能性大便失禁的治疗方法有较多,包括一般治疗、药物治疗、针灸治疗、手术治疗及生物反馈治疗[6]。 一般治疗即合理调整饮食及养成良好排便习惯;药物治疗主要包括口服洛哌丁胺,利用其减少肠道蠕动及肠道分泌、增加肠道吸收的特征而达到减少排便次数、治疗污粪的效果;一般治疗及药物治疗仅适用于污粪症状较轻者,治疗范围较局限,且疗效与家庭对患儿的管理和教育密切相关[6-7]。 有研究表明,针灸对于功能性大便失禁治愈率高、复发率低,但针灸为有创治疗,增加了患儿痛苦[7]。 另有研究报道通过手术(股薄肌成形术、注射治疗、骶神经刺激术、造口术等)治疗功能性大便失禁,多数患儿肛门控制能力获得有效改善,但手术治疗创伤大,存在切口感染等术后并发症风险,且长期安全性及有效性尚不明确[12-18]。 宋翠萍等[7]采用电刺激生物反馈治疗先天性巨结肠改良Sovae 术后大便污粪,取得了显著疗效,认为该方法简便、无创、安全,易被患儿接受。

本研究在前期研究的基础上,应用生物反馈及盆底肌锻炼治疗小儿功能性大便失禁。 患儿在生物反馈治疗前行清洁灌肠,使肠管内积存的大便充分排出,使电极棒能更好地接触肠管,从而有效进行生物反馈治疗。 1 个疗程治疗结束后,患儿仍须规范定时连续行清洁灌肠21 d,促使扩张肠管逐渐恢复正常形态和正常蠕动、分泌、传输的功能,并使患儿形成规律排便习惯。 本研究团队曾在门诊单纯用生理盐水清洁灌肠治疗功能性大便污粪,灌肠期间污粪症状明显减轻,停止灌肠后有50%的患儿症状复发。 本研究经过生物反馈及盆底肌锻炼1 个疗程后,结果显示患儿污粪症状消失,电流强度、肛管基础运动肌电值、肛管收缩肌电差值及持续收缩时间较治疗前均有明显改善(P <0.05),说明生物反馈治疗能有效改善小儿功能性大便失禁。 生物反馈及盆底肌锻炼能使患儿肛门外括约肌易疲劳的Ⅱ型横纹肌纤维转化为耐疲劳的Ⅰ型肌纤维,同时激活阴部神经的传出运动纤维,刺激并加快传入感受神经纤维,从而反射激活骶神经,提高肛门神经敏感性,降低肛管感知阈值。 另外,由于部分患儿不能准确掌握正确的锻炼方法,往往锻炼的是腹部、臀部及下肢肌群,无法达到理想的治疗效果,而生物反馈盆底肌锻炼能引导患儿正确收缩及舒张肛门括约肌。 本组患儿经生物反馈及盆底肌锻炼后1 个月,所有患儿无污粪,肛管电流强度、肛管基础运动肌电值、肛管收缩肌电差值及持续收缩时间较治疗前有明显改善(P <0.05),与对照组相比,差异均无统计学意义(P >0.05);随访1 年中,失访5例,余27 例均无污粪,且肛管电流强度、肛管基础运动肌电值、肛管收缩肌电差值及持续收缩时间均接近正常对照组,说明生物反馈及盆底肌锻炼增加了肛门括约肌收缩及舒张幅度,增强了肛门括约肌协调性,提高了运动功能及顺应性,降低了肛管自发性松弛的频率,增强了肛门肌肉力量。 FI 患儿在正确掌握肛门括约肌收缩及舒张训练的同时,需坚持每日不少于200 次的盆底肌运动功能锻炼。 坚持盆底肌运动功能锻炼不仅能够巩固生物反馈治疗的疗效,还能使盆底肌肉及神经产生记忆,提高肛门神经敏感性及肌肉顺应性,加强肛门括约肌收缩力量,有效减少便秘、污粪的发生。 因此,引导患儿正确收缩及舒张肛门括约肌至关重要。

本组32 例患儿中有26 例为留守儿童,其污粪可能是由于留守儿童年龄小、自控能力差导致玩耍过度,不能规律排出大便致大便在结肠内积存时间过长,结肠扩张、肛门排便反射减弱、肛门顺应性降低,从而出现污粪症状。 此外,留守儿童中2 例在康复训练过程中污粪复发,主要原因是其家属没有监督其每日进行正确的盆底肌锻炼和培养孩子形成良好的排便习惯,家属对持续康复锻炼的重要性认识不够,导致污粪复发。 治疗过程中应反复向家属强调持续康复功能锻炼的重要性。 我们认为,生物反馈治疗的疗效可能与家长文化程度、经济状况、教育模式以及患儿年龄、配合程度紧密相关,良好的排便习惯、正确的排便姿势也可能是提高治疗效果的重要因素。 本研究由于治疗例数有限,对治疗效果的影响因素还有待进一步研究。 我们认为,生物反馈盆底肌锻炼是一种无创、安全、简便且有效的治疗小儿功能性大便失禁的方法,长期持续正确的盆底肌功能锻炼能巩固其疗效,避免污粪复发。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明 文献检索为王珂珂,论文调查设计为宋翠萍、张海洋,数据收集与分析为王珂珂、刘晖,论文结果撰写为宋翠萍,论文讨论分析为饶旺、刘红霞、苏丹