金代长城军事聚落空间分布特征及影响因素研究

解丹,张碧影,汪萌,张伟亚

1.河北工业大学 建筑与艺术设计学院,天津 300401;2.中国中元国际工程有限公司,北京 100089;3. 上海建工四建集团有限公司建筑设计院,上海 201100

0 引言

金王朝(1115—1234年)是北方渔猎民族女真族兴建的政权,为了抵御北疆外部的游牧民族,开国之初就开始修建长城,俗称“金界壕”。空间上设置多道防线,呈现由东至西放射状布局。作为继秦汉长城后的第二条万里长城,其防御能力大幅提升。这一完整的防御体系包括界壕系统、军事聚落系统与烽传驿传系统。与前朝相比,金代长城防御体系中的界壕子系统更为严密,首次出现马面附属设施,对壕墙防御设施进行了优化;纵深方向军事聚落出现了层级性;信息传递中也利用了专业的驿铺等设施。而与明长城相比,其防御设施又较为简陋,防御体系较为单薄。金代长城在中国长城发展历史中是承上启下的重要一环。

金代长城军事聚落是具有军事职能的防御性城池,不同于界壕的线性分布,其分布呈现由长城沿线至腹内的纵深格局。金代长城军事聚落规划思想与布局方式蕴含渔猎民族及其军事的文化特色。因此,研究其空间分布特征及其影响因素对于金代长城在整个长城史中的价值研究以及保护工作具有重要意义。

当前,国内针对金代长城军事聚落的研究,在历史考古方向多侧重于梳理军事聚落的分布概况[1]、城池的特征与形态[2]等;在社会人文领域多侧重金代长城的军事管理和制度的研究[3-5]、戍军情况[6]、军需供应[7]等;在历史文献方向以金界壕断代问题[8,9]、修筑背景及目的、功用的研究[10]为主;在建筑学及规划领域对金代长城的研究有时空分布研究[11],聚落类型及其防御性研究[12]等。对影响金代长城聚落空间分异的各种因素的研究尚属单薄,更缺乏宏观量化角度的研究。

鉴于此,文章对金代长城军事聚落进行定性和定量研究,结合其独特的地理特征与历史文化背景,量化研究其外在空间分布特征背后影响因素问题,同时基于系统论将聚落影响因素分为系统内部影响因素与系统外部影响因素,利用GIS空间分析技术,探讨金代长城军事聚落空间分布特征与影响因素的关系,为金代长城军事聚落遗产的价值认知与保护利用等研究提供思路与数据基础。

1 材料与研究方法

1.1 研究对象与区域概况

选取国内金代长城军事聚落整体遗存为研究对象。金界壕南侧的军事聚落主要分布于今中国内蒙古自治区境内,部分分布在黑龙江、吉林与河北省北部。研究时间范围为天会元年(1122年)至贞祐元年(1213年),此时间内涵盖了从金代长城防御体系的初建到功能消失的整个历史进程。地理环境以北部大兴安岭作屏障,途经沙地如科尔沁沙地、浑善达克沙地等,穿过多条内蒙古高原上的河流,以黄河北岸作为界壕的终止点。处于农牧交界地带北部,且无高山峻岭依靠。整体地貌上东北路、临潢路多以山地为主,西北路、西南路则多以平原、沙地为主。金代长城军事聚落由东北、西北、西南与临潢四路统辖,在招讨司军事管理制度下形成了具有层级特征的聚落防御系统。

1.2 数据来源

聚落信息包含考古GPS遗址点数据及长城线状数据,作为GIS分析的空间数据来源主要有:金代历史地图,来源于《中国历史地图集(金、南宋时期)》《中国文物地图集(内蒙古卷)》;实地调研及查阅《白城地区文物古迹》《辽西古廊道城邑研究》《嫩江流域辽金古城初步研究》 《中国境内金代上京路古城分布研究》 《金界壕相关问题的研究》 《金代北京路地区研究》等考古文献;行政区划电子地图(省级至县级)、河流等数据来源于中国国家基础地理信息中心;内蒙古自治区、黑龙江、吉林、辽宁、河北省地区的数字高程模型来源于全球科学院计算机网络信息中心国际科学数据镜像网站的ASTER GDEM数据产品。

1.3 研究方法

研究采用ArcGIS 10.2工具,实现金代长城军事聚落空间分布的计算机分析,包括缓冲区分析、核密度分析法、平均最邻近指数、趋势分析等方法。

(1)缓冲区分析:描述地理空间中两个物体的相近程度[13]。以金代长城界壕为中线,在0~300 000m范围内做多环缓冲区,选取相对应区域的军事聚落斑块并统计数量,探讨界壕与军事聚落距离相近的程度。

(2)核密度分析方法:是一种非参数估计的研究方法,可用来随机设定函数模式,以军事聚落空间分布的中点数据对空间进行平滑处理,利用数学函数计算,获取斑块表面所有参考点位置的总数,以此来统计样本点的密度[14]。通过核密度分析方法准确描述金代长城军事聚落点要素空间布局特征,分析四路分布的差异性及整体趋势。

(3)平均最邻近指数:用于判断金代长城军事聚落的集聚或离散分布情况,通过计算出军事聚落中心点与其最近邻聚落中心点之间的平均距离,再与随机分布的期望平均距离进行对比[15],平均最邻近比率的计算公式如下:

各聚落点平均最近邻距离用ra表示;随机分布条件下的平均最近邻距离的期望值用re表示;第i点与其最近邻点之间的距离表示为di;聚落区域的面积为A;点的总数为n,点的分布密度为λ。R=1表示军事聚落空间分布呈随机分布特征;R<1聚落在空间上相互邻近,呈集聚分布特征;R>1则表示聚落间相互排斥,呈离散分布特征。

(4)趋势分析:用于预测金代长城聚落点要素的时空分布趋势。通过数学模型模拟地理特征的空间分布与时间过程,把地理要素时空分布的实测数据点之间的不足部分内插或者预测出来[16]。

2 结果与分析

2.1 金代长城军事聚落空间分布特征

2.1.1 空间分布层级

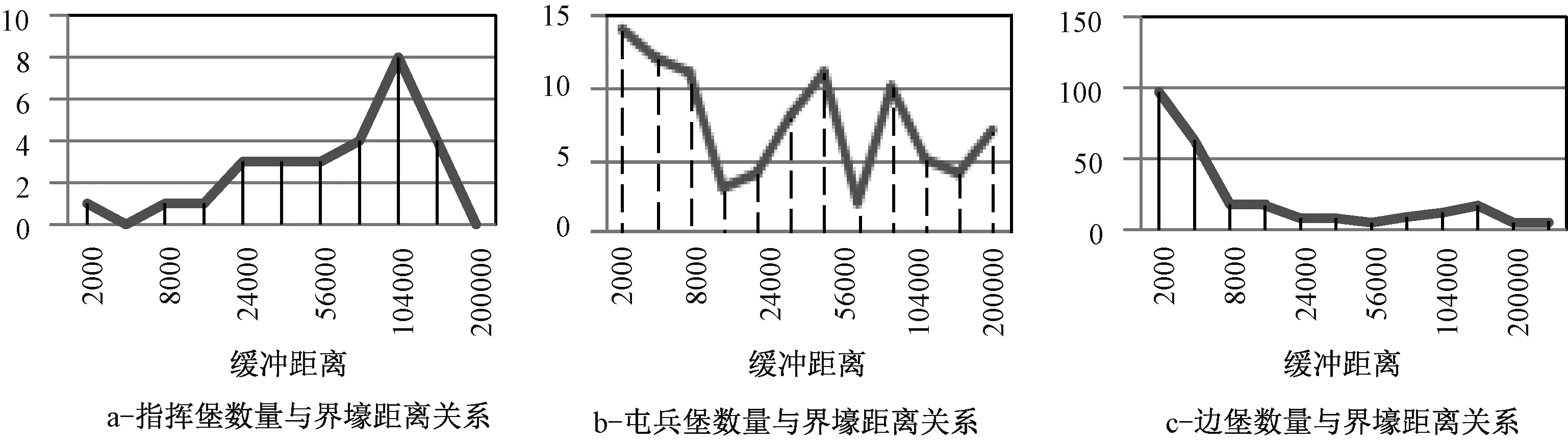

以金代长城界壕为中线做多环缓冲区,缓冲距离分别为2 000m、4 000m、8 000m、16 000m、24 000 m、40 000m、56 000m、80 000m、104 000m、150 000m、200 000m、300 000m,统计各缓冲区内各级军事聚落数量,得到聚落数量与界壕距离的关系曲线图,呈现聚落数量分布的层级特征。

(1)指挥堡布局的层级性显著。在2 000~104 000m范围内,约83%的聚落距离界壕越远则数量递增。在2 000~16 000m范围内数量最少,在24 000~56 000m范围内,数量基本持平,80 000~104 000m范围内,数量迅速增长至最高值,此后数量迅速减少(见图1a)。

(2)屯兵堡整体分布较不规律。屯兵堡作为生产、运输功能凸显的聚落,连接后方与前线,因此广泛分布于长城防区内,没有明显的层级特征(见图1b)。

(3)边堡分布随缓冲距离增加呈现明显的递减趋势。在2 000~8 000m范围内聚落数量快速线性递减,除去56 000~150 000m范围内的聚落,约84%的聚落距界壕越远则数量缓慢递减。而出现小幅度起伏波动,是由于边堡除了具有前线戍守作用,还有护卫城池的作用,环绕在指挥堡四周,因此在指挥堡数量增加的区域内边堡数量随之小幅上升(见图1c)。

图1 各层级军事聚落数量与界壕距离关系Fig.1 Correlation of the quantity of military settlements at all levels and the distance from entrenchment

2.1.2 空间分布类型

通过平均最邻近分析法,统计不同层级聚落间的平均最邻近距离,以金代长城军事聚落数据库生成近邻分析表,统计各级军堡之间的平均最邻近距离,得到聚落间距离的关系曲线图(见图2)。

由图2可知,随着聚落等级降低,各级聚落之间的最近平均距离呈线性递减的规律。路级堡与州级堡之间平均最邻近距离最大,约为150 000 m。而戍堡与障堡间平均最邻近距离最小,约为40 000 m。其中州级堡至猛安堡平均最邻近距离下降最多,主要因州级堡与猛安堡属不同层级,屯兵堡常围绕指挥堡布局,形成众星拱卫格局,因此距离较近。障堡至界壕的平均最邻近距离形成第二个下降高峰,这是由障堡独特的构造形式决定的,一部分障堡常依附界壕而存在,利用界壕作为其堡城的一边,其余三边另筑墙体。

图2 各级聚落之间平均最邻近距离(m)Fig.2 The average nearest distance in all levels of settlements

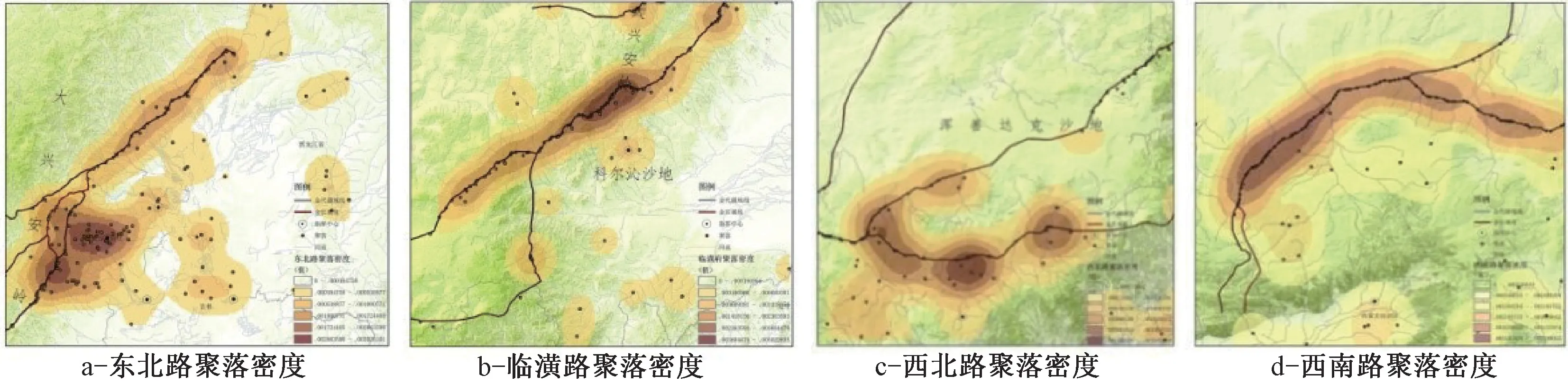

2.1.3 空间分布密度

(1)东北路聚落呈现单核心分布特征,主要集中于南部地区。水平方向南北密度不均匀:北部聚落沿界壕呈线状分布,密度整体较低。南部聚落为面状纵深分布,密度总体较高,约占整个长城范围的1/3。垂直长城方向,东北路靠近外长城的聚落密度显著高于内部,越向内部纵深则越稀疏。界壕后方存在多个由聚落形成的点状聚集分布区(见图3a)。

(2)临潢路聚落也呈现单核心分布特征,主要集中于北部地区。水平方向上从北到南聚落分布密度依次降低,密度分布不均衡。垂直界壕方向临潢路长城沿线聚落密度分布显著高于内部,沿边到腹内的渐变连续性较好(见图3b)。

(3)西北路聚落呈现多核心分布特征,主要集中于岭南长城南支线。西北路聚落分布较无规律,密度总体上为四路中最低,且多数聚落分布在岭南南支线的界壕沿线,即沙地南缘,密度分布北低南高(见图3c)。

(4)西南路聚落呈现带状分布特征,沿界壕横向展开,聚落密度整体较高,南部聚落密度较高于北部。垂直于界壕方向由长城沿线向内部密度逐渐递减,渐变连续性较好(见图3d)。

图3 金代长城四路长城聚落核密度分布示意图Fig.3 Nuclear density distribution map of the Great Wall settlement of the four lus

2.1.4 空间分布模式

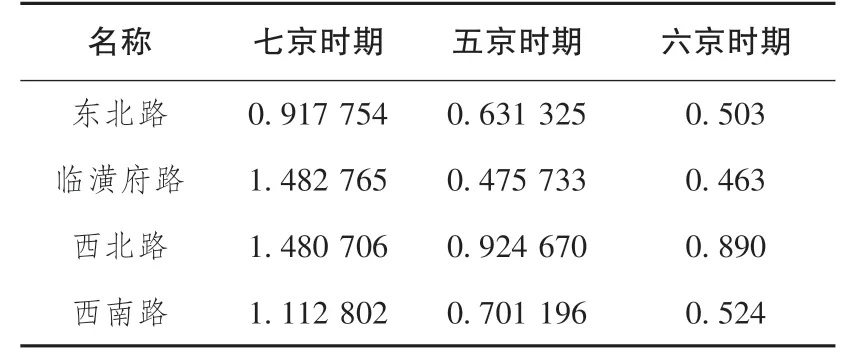

通过核密度分析法和最邻近指数法,揭示金代长城军事聚落布局的历时性发展过程。计算都城演变3个时期四路金代长城军事聚落平均最邻近指数R,结合各时期的军事聚落核密度分析图,判断聚落点的空间分布模式。结果如表1和图4所示:

表1 各时期金代长城军事聚落分布模式Table 1 The distribution of the military settlements of Jin Dynasty in three stages

图4 七京—五京—六京时期长城聚落分布演变示意图Fig.4 Distribution and evolution of the Great Wall settlements during the period of the Seven Capitals—Five Capitals—Six Capitals

由表1可知,各路的平均最邻近指数R都在都城的演变过程中呈下降趋势,说明金代长城军事聚落的集聚程度逐渐增加。

(1)在七京时期,除东北路R值小于1为集聚分布外,其余三路R值均大于1,趋向于均匀分布,说明这一时期的东北路地区的防守较为重要,形成了以上京会宁府为防御重心的分布模式。

(2)在五京时期,各路聚落的R值都小于1,聚落空间分布的集聚性大幅度增加,说明五京时期四路聚落均发展迅速;其中临潢府路聚落R值下降幅度最大,东北路聚落R值下降幅度最小,说明长城聚落的防御重心逐步南移,呈现出全线戍守、重点突出的空间布局模式。

(3)在六京时期,聚落指数R下降幅度较五京时期小,其中东北路与西南路指数R值减小显著,表明东北路、西南路聚落集聚的变化程度更大,说明六京时期的聚落修筑以东北、西南路为重点;而西南路作为防守的最重要地区,集聚程度增加最高,聚落修筑最为密集,证明了以中都、上京为两都城为防御重心的分布模式。

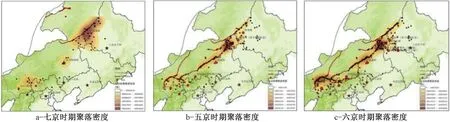

通过趋势分析工具,将金代长城军事聚落点要素的位置绘制在YZ平面上。以聚落纬度为Y轴,聚落修筑时间为Z轴,依据纬度在空间上大致划分东北、临潢路、西北、西南四路聚落,印证历史环境发展对聚落时空分布的作用,计算结果如图5。

由图5可知,东北路聚落于1125年后所筑,修筑时间最早、纬度最高。1140年至1150年前后,这一时期的聚落修筑频繁,各纬度的四路聚落均增多。1160年至1165年前后,以西南、西北路增长幅度最大。1175年至1180年,长城修筑为全线戍守,按照先西南再东北的修筑顺序。1195年至1200年,军事聚落主要集中修筑在西北、西南两路的低纬度地区。由拟合的总体趋势线可知,金代长城军事聚落修筑时间随纬度增长而逐渐下降,说明纬度越高的聚落修筑时间越早,即聚落总体上为从东北路至西南路的修筑时间顺序。

图5 聚落修筑时间趋势分析Fig.5 Trend analysis of the construction of military settlements

2.2 金代长城军事聚落空间分布的影响因素

2.2.1 系统内部影响因素

(1)军事聚落层级的布控作用。军事聚落的管理与军事管理制度有密切联系。在金代长城军事聚落系统中,依据军事管理制度和聚落的城池功能不同,从高到低大致可分为3个层级:指挥堡、屯兵堡和边堡。

指挥堡、屯兵堡、边堡由于在管理体系上具有层级性,因而在空间分布上也具有层级特征。指挥堡、屯兵堡、边堡随层级降低,与界壕的平均距离呈递减趋势,数量大体呈递增趋势。指挥堡因其作为军事管理最高机构,规模较大,数量少而分散,一般设在界壕较后方。屯兵堡因其属于基层防御单位,主要功能为屯驻兵力,拱卫指挥堡,因此广泛分布在界壕与指挥堡中间。边堡因其是长城军事聚落防御体系中的最小单位,居于前线作战,数量最多,其分布特征也与指挥堡相反,在界壕沿线聚落数量较多。

(2)军事聚落系统结构的管控作用。依据军管体系和军官官职,将金代长城军事聚落细分为6个小等级,路级指挥堡—州级指挥堡—猛安堡—谋克堡—戍堡—障堡。指挥堡,分路级与州级,规模最大,等级最高,起主要的军事指挥作用;屯兵堡,分为猛安堡和谋克堡,受命于指挥堡,等级、规模次之,起到屯兵、屯田、运输作用;边堡,分为戍堡与障堡,受命于屯兵堡,等级、规模最小,起到前线戍守作用(见图6)。

图6 军事聚落系统关系示意图Fig.6 System relationship of military settlements

金代长城聚落的系统结构关系表现在不同层级间存在着由上至下的制约管理关系,同级别间聚落也相互关联,这主要由联防关系决定。其对空间布局的影响主要为级别越高的聚落间距离越大;级别越低的聚落间距离越小。整体上多排列有序形成网络式的防御布局,以便平时互相联络和战时互相策应。

2.2.2 系统外部影响因素

(1)自然环境的利用与约束作用。地貌形态、河流水文等自然要素对金代长城军事聚落的分布形态及变化趋势有着显著影响。在金代长城四路聚落核密度分布图中,叠加各路聚落点要素,以及河流、高程、坡度地理要素,通过空间数据分析,可以看出四路聚落的空间布局与自然环境的关系:

①东北路北部地区跨越平原,背靠大兴安岭,面朝东北平原,地势平坦,河流水系分布较为密集。南部地区为山地环境,处于大兴安岭南缘,河流水系分布密集,需要广泛沿河修筑聚落,起到戍边屯田、集散物资、管控交通、军事防守的作用。因而东北路军事聚落主要集中于南部地区,呈单核心分布特征。

②临潢路界壕主要跨越山地环境,北部地处大兴安岭地区,聚落布局受山地地形影响;而中部、南部逐渐过渡到内蒙古高原,且受长城东侧的科尔沁沙地影响,密度较低。

③西北路恶劣的自然环境影响军事设施的建设,西北路地处浑善达克沙地,广阔的沙漠和恶劣的环境是阻挡北方游牧民族袭扰的天然军事屏障。南面多核心分布的军事聚落形成第二道屏障。

④西南路聚落地处内蒙古高原,地形平坦、广阔。聚落分布受自然环境影响较小,聚落密度由长城沿线向内部逐渐递减。

就东北、临潢府路来说,两路主要受大兴安岭山地地形影响,出于地理防守和河道运输的需要,聚落在这一区域修筑较为集中;西北路受浑善达克沙地影响,聚落密度整体较低;西南路受地形影响较小,聚落分布呈现出典型的防御层次特征。而位于界壕后方的指挥中心,一般选址于地形平坦,水源丰沛的地区,部分低等级聚落辐射分布于指挥中心四周,形成护翼,起物资运输、辐射防御的作用。

(2)政治局势的统帅作用。金代在建国初期承袭辽的五京制度,后为发展东北地区,金熙宗于1138年将会宁府设为上京,改为七京格局,即北京临潢府、中京大定府、西京大同府、上京会宁府、东京辽阳府、燕京析津府、汴京开封府[3]。1153年,海陵王为巩固中原地区统治,迁都大兴府,设中都大兴府、北京大定府、西京大同府、东京辽阳府及南京开封府[17],在西南地区形成了以中都为核心的五京格局。1173年,世宗恢复上京会宁府,以会宁府和大兴府为核心,形成中都大兴府、上京会宁府、北京大定府、东京辽阳府、南京开封府、西京大同府的六京规制。

金代长城军事聚落始终围绕政治中心都城变化而布局,其空间布局与防守重心演变具有一致性和联动性,聚落的空间分布随着防御重心演变逐渐由东北路向西南延伸。随着七京—五京—六京的政治局势的演变,逐步形成以都城为辐射重心的东北—西北—西南的跳跃状分布。

(3)历史环境的应激作用。在金朝历史进程中,历史环境对长城聚落的修筑具有应激作用。东北路早期聚落与金代建国初期的边疆形势有关。1140年至1150年前后,边防战事紧张,各纬度的四路聚落均增多。1160年至1165年前后,一是由于防御重心转移至两路后方的大兴府;二是北疆防御薄弱,西南、西北路多修建军堡,护卫这一地区成为了两路戍防的主要责任。金代长城军事聚落的修筑变化趋势是历史环境应激作用的反映。

3 讨论

金代长城军事聚落是金代长城防御体系的重要子系统,也是我国军事聚落遗产中的重要组成部分。从宏观层面分析金代长城军事聚落的空间分布特征及影响因素,可以窥见金代长城军事聚落的整体状况,也可为遗产保护提供依据。从文中分析结果看,金代长城军事聚落空间分布具有明显规律性,随距界壕距离增加呈现明显的层级性,在东北和临潢路、西北路和西南路呈现单核心、多核心与带状空间分布,这种独特的空间格局受系统内部影响因素和系统外部影响因素的共同作用。军事聚落层级与系统结构分别对其空间分布起到布控和管控作用,系统外部的自然因素对其空间分布起到基础作用,政治局势的转变对军事聚落的分布具有统帅作用,而历史环境的变化则对军堡的建设起应激作用。

金代长城军事聚落是一个复杂系统,而当前对于聚落的研究以单体为主,保护也面临单体的简单围栏式保护或者闲置不管的局面,通过对金代长城军事聚落整体性空间结构的分析与系统内部和外部影响因素的探讨,为聚落的整体性保护与开发利用提供思路与依据。金代长城军事聚落空间分布具有明显的集聚性,应根据各区域军事聚落的空间结构特征,利用周围的自然地理环境,建立金代长城军事聚落文化遗产保护规划体系,开展军事聚落文化遗产系统保护工程,区域协同保护传承与发扬金代长城文化。

文章研究理论的基础是系统论,但对于系统内部影响因素的研究,除了对军事聚落层级性与系统结构的分析外,仍可通过对军事聚落类型、聚落单体及其城池特征与协防关系等问题进一步分析,以阐释其内在影响因素。此外,关于系统外部影响因素的探讨,由于聚落的发展变迁与自然环境因素和社会人文都密不可分,但文中暂未从经济文化角度对其深入探讨。金代长城军事聚落的发展变化和经济运作关系紧密,如后勤保障、粮草运输等,间接影响到驿路交通等形态的变化,同样对聚落的空间布局产生影响。因此,如何在金代长城军事聚落分布与经济技术、交通运作等关系的研究上,探讨聚落的布局特征,并将其运用到保护工作中,还需进一步深化与拓展。

4 结论

(1)在系统内部影响因素作用下,军事聚落层级性和系统结构与空间分布有明显的相关性,随着军事聚落层级的升高,军堡距界壕的距离逐渐增加,数量逐渐减少且规模逐渐增大;聚落之间的平均最邻近距离也相应增大。

(2)在系统外部影响因素作用下,不同自然地理条件对军事聚落空间分布影响不同,东北、临潢府路受山地河谷影响,南北分布不均匀,聚落呈单核心分布;西北路在沙漠环境影响下整体分布稀疏且较无规律,聚落呈多核心分布;西南路受自然环境影响较弱,整体分布比较均匀,呈带状分布。在政治局势的统帅作用下,军事聚落空间分布随着防御重心的演变从单核心分布到点线结合分布,最后发展为多核心分布模式。在历史环境的应激作用下,聚落修筑时间随聚落纬度增长而呈逐渐下降的趋势,证明了金代军事防御体系重心由东北路向临潢路,最后至西南路的三次逐渐南移的过程。

(3)金代长城军事聚落空间分布受系统内部影响因素和系统外部影响因素的共同作用。系统内部军事聚落的层级性和系统结构是聚落空间分布的前提,系统外部自然环境是军事聚落形成的地理基础,政治局势的变动和历史环境的变迁是军事聚落空间分布的重要动力。