慢性肾病相关性瘙痒症的动物模型研究进展

韩壤乐,胡琼丹,2,王丽*

(1. 西南医科大学附属中医医院中西医结合研究中心,四川 泸州 646000;2. 西南医科大学附属中医医院肾病内科,四川泸州 646000)

相关研究表明,CKD-aP 与皮肤干燥、继发性甲状旁腺功能亢进、血浆组胺水平增高、皮肤中二价阳离子浓度增高、周围神经病变、促炎细胞因子升高、免疫功能障碍及内源性阿片类激素失衡相关[1]。 但有研究表明,组胺受体拮抗剂及肥大细胞稳定剂对CKD-aP 患者的止痒效果并不明显[2]。 虽然,甲状旁腺切除术可减轻继发性甲状旁腺功能亢进患者的瘙痒[3],但关于磷和甲状旁腺激素等常见临床实验室参数的证据也相互矛盾[4]。 故CKD-aP的发病机制至今尚不完全清楚,并且缺乏公认有效的手段缓解及消除瘙痒,因此建立可靠、有效的CKD-aP 动物模型至关重要,以下就近年来的CKD-aP 相关的动物模型展开论述。

1 皮内注射诱导模型

1.1 磷酸钙皮肤沉积模型

相关临床研究表明,尿毒症患者口服的碳酸钙或醋酸钙将通过皮肤内沉积促进瘙痒,并在表皮层中产生对瘙痒的周围敏感性[5]。 为了模拟透析患者的磷酸钙(CaP)皮肤沉积,Keshari 等[6]将CaP 溶解于双蒸水中,通过多次皮内注射5 mg/mL 的CaP至ICR 小鼠的背部皮肤中以诱发慢性瘙痒,同时通过计算后爪搔抓注射部位的次数来评估小鼠对CaP的反应。 由此验证了CaP 皮内沉积诱导的瘙痒中的信号传导通路为白介素6-磷酸化布鲁顿酪氨酸激酶-磷酸化细胞外调节蛋白激酶(IL-6/p-BTK/p-ERK)[6]。 皮内注射CaP 导致小鼠轻度至重度瘙痒呈现为剂量依赖性。 目前在 ICR、C57BL/6 和C57BL/6 野生型(WT)小鼠品系中均已成功制造出CaP 皮肤沉积模型。 尽管此模型模拟出皮肤内钙离子沉积,且表现出与透析患者相同的皮肤瘙痒,为人类对CKD-aP 的机制及CaP 沉积诱导的瘙痒信号传导的研究提供了较理想的实验模型,但该动物模型仅模拟了CKD-aP 皮肤CaP 的沉积,与人的CKD-aP 发病机制并不完全一致。

1.2 β2-微球蛋白诱发小鼠瘙痒模型

β2-微球蛋白是体内有核细胞包括淋巴细胞、血小板、多形核白细胞产生的一种小分子球蛋白。相关研究表明,β2-微球蛋白水平在透析患者的血浆中明显升高[7],且皮肤组织中的β2-微球蛋白会随着透析时间延长而增加[8]。 在 5/6 肾切除术NPCT 小鼠的皮肤中也明显增加[9]。 Andoh 等[10]先将4 ~8 周雄性ICR 小鼠的颈背部毛发剔除,随后在颈背部皮内注射50 μL β2-微球蛋白可观察到小鼠搔抓行为。 研究表明,通过β2-微球蛋白诱导的小鼠的搔抓行为呈现剂量依赖性,且可通过TRPV1表达的初级感觉神经元引起瘙痒相关的反应[10]。虽然目前使用该动物模型的研究较少,可供参考的具体实验经验匮乏,但该造模方法简便,造模周期短,成功率较高,动物死亡率低,可为透析患者瘙痒症的发病及治疗研究提供较好的实验动物模型。

1.3 组胺诱发小鼠瘙痒模型

组胺存在于肥大细胞和嗜碱性粒细胞内,是介导瘙痒的重要的物质之一。 Stockenhuber 等[11]通过临床研究发现,与没有瘙痒的透析患者相比:瘙痒患者的血浆组胺水平明显升高。 推测组胺水平的增高与尿毒症患者皮肤柱状细胞数量增加有关。具体造模方法为:首先剔除小鼠颈背部毛发, 暴露约2 cm × 2 cm 皮肤,然后再在小鼠的脱毛部位皮下注射组胺。 组胺在小鼠中引起的搔抓行为为计量依赖性[12]。 相对于其他品系的小鼠,ICR 小鼠对组胺引起瘙痒更为敏感[13]。 在使用相同剂量的组胺时,D75 小鼠比 D45 小鼠搔抓时间更长,由此推测不同年龄组的小鼠对组胺诱导的瘙痒感存在不同的感知水平[14]。 但此模型的瘙痒持续时间过短,故多用于急性瘙痒动物模型。 尽管抗组胺药物可在一定程度上缓解CKD-aP 患者瘙痒,但相关临床研究发现CKD-aP 与血浆组胺浓度并无相关性[15]。

1.4 磷酸氯喹诱发小鼠瘙痒模型

磷酸氯喹(CQ)是一种抗疟药,已知对人和动物有瘙痒的副作用。 CQ 通过其对分子受体Mas 相关G 蛋白偶联受体C11(MrgprC11)的作用引起严重瘙痒[16],这与组胺诱发的瘙痒中涉及的组胺H1 和H4受体不同。 该模型常用于诱导非组胺依赖型瘙痒。Aman 等[17]将CQ 稀释至生理盐水中(3.2 mg/mL),并以32 mg/Kg 的剂量注射到雌性BALB/c 小鼠皮下诱发瘙痒。 研究表明,在治疗人类疟疾过程中发现氯喹导致瘙痒的严重程度与患者年龄呈正相关,即老年患者比年轻患者瘙痒更频繁、更严重[18],但这一观点尚未在动物实验中得到证实。 CQ 诱发的瘙痒和慢性肾病相关性瘙痒均有内源性阿片类受体参与[19],由此猜测两者间有共同的病理生理机制。 但氯喹所致瘙痒是一种急性瘙痒,通常仅能维持 2 ~ 7 d。

2 物理介导

CKD 患者通常伴有皮肤干燥的现象,且皮肤干燥与瘙痒的发生率存在显著的相关性[20]。 2002 年Miyamoto 等[21]首 次 采 用 丙 酮/乙 醚 - 蒸 馏 水(acetone-ether-water,AEW)贯序涂抹法制备小鼠皮肤干燥症瘙痒模型。 在造模3 d 前需将ICR 小鼠背脊部毛发剔除,随后将丙酮和乙醚(1 ∶1)的混合物涂抹于ICR 小鼠背脊部已脱毛的特定区域(约15 mm × 15 mm)15 s,然后立即用蒸馏水浸泡 30 s,每天2 次,共8 d。 丙酮/乙醚可有效破坏皮肤的脂质屏障,蒸馏水浸泡可使水分随着有机溶剂的挥发进一步减少,从而模拟人类皮肤干燥症瘙痒。 相对于其他品系的小鼠,C57BL/6 小鼠更易诱发出搔抓行为[22]。 根据相关研究报道,使用AEW 处理后的小鼠搔抓行为至少会持续2 周[23],当经AEW 处理后皮肤出现角化过度、表皮明显增厚时即提示干性皮肤瘙痒模型造模成功[22]。 Miyamoto 等[21]分别将阿片类受体拮抗剂纳洛酮和纳曲酮皮下注射于AEW处理5 d 的ICR 小鼠后发现其自发性搔抓明显减少,由此证实了AEW 小鼠的抓挠是由瘙痒导致的。目前皮肤干燥症瘙痒的机制尚不完全清楚。 研究表明,AEW 使缺乏肥大细胞小鼠和正常小鼠均增加了自发抓挠,由此认为肥大细胞可能并不参与AEW处理后的自发性瘙痒[21],这与临床观察中,H1 组胺受体拮抗剂通常对皮肤干燥症瘙痒无效一致。 使用AEW 贯序涂抹法能高效地制造慢性皮肤干燥症瘙痒模型,虽然该造模方法较为繁琐,但实验药品易获得,成功率高,可为慢性皮肤干燥症瘙痒症的发病及治疗研究提供较好的疾病动物模型。

3 自发病变

3.1 ICR 源性肾小球肾炎小鼠模型(ICGN 小鼠)

ICGN 小鼠是一种涉及张力蛋白2 基因突变并具有遗传性肾病综合征的近交系小鼠[24],因其在幼年时表现出蛋白尿,随后出现低蛋白血症、高脂血症、贫血和全身水肿[25],所以是研究特发性肾病综合征的良好模型。 Miyamoto 等[26]发现,ICGN 小鼠在21 周或27 周时即可出现持续或间歇性搔抓,伴随部分小鼠肌酐明显升高,故考虑ICGN 小鼠的搔抓行为也许与肾功能障碍相关。 由此认为小鼠肌酐升高是ICGN 小鼠瘙痒模型成功的关键。 相关研究表明,雄性ICGN 小鼠的肌酐值升高得更为显著[27]。 ICGN 小鼠在后期可出现促红细胞生成素代谢紊乱、肾性贫血、肾间质纤维化等与人类慢性肾病相似的病理表现[28]。 该模型造模时间较长,产生搔抓行为具有一定不确定性,且到目前为止无关于使用ICGN 小鼠瘙痒的研究报告,故该模型应用于CKD-aP 的研究还应开展进一步研究。

3.2 MRL/lpr 小鼠瘙痒模型

MRL/lpr 小鼠是携带Fas 缺失突变基因lpr 的MRL/Mp 小鼠[29],能自发地发展出各种自身免疫性疾病,包括肾小球肾炎、系统性红斑狼疮、多动脉炎、关节炎和唾液腺炎等[30]。 常用于研究类似于人类狼疮性肾炎的免疫复合物肾小球肾炎。 Umeuchi等[31]发现18 ~20 周的 MRL/lpr 小鼠在无病原体环境中有自发持续搔抓行为,由此猜测,此类抓挠行为与人类自身免疫性疾病相关瘙痒类似。 其搔抓行为会随着小鼠年龄的增长而增加。 MRL/lpr 小鼠中出现IgG3 抗体是导致自发性肾小球破坏和功能障碍原因之一[32]。 此模型的优势在于演绎了慢性肾病相关性瘙痒症的免疫机制,但其具体机制有待进一步研究。

4 CKD-aP 动物模型中搔抓行为的评估

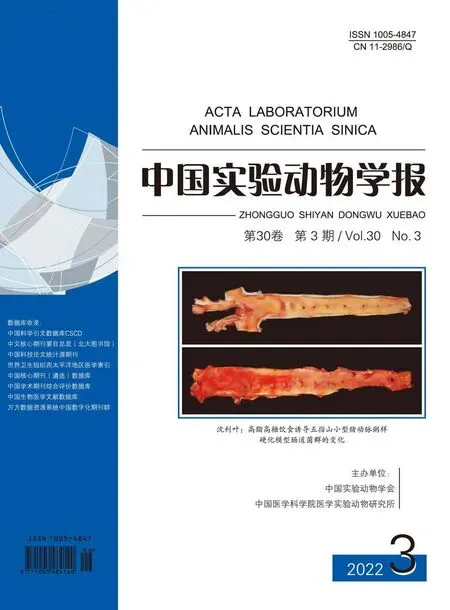

人类感受到瘙痒刺激时会引起两种反应,一种是与感觉有关,如用语言表达出“我感觉到了轻微的瘙痒”,另一种是对瘙痒的反应,即用动作来缓解或消除瘙痒(例如抓挠)。 因此,痒通常被定义为一种令人不快的感觉,并引起抓挠的欲望[33]。 梳理毛发是小鼠用于清洁皮肤或皮毛的常见行为,其动作常常与搔抓反应非常相似(见图1A)。 同时,不同种类的动物、性别及诱导瘙痒介质的剂量均对动物的搔抓反应具有不同影响[34]。 如Klein 等[35]发现,在SD 大鼠的颈背部注射组胺后并未引起明显的后肢抓挠。 在SLIGRL-NH2 诱导的瘙痒中,雌性小鼠的抓挠次数明显高于雄性小鼠[36]。 除此之外,Yu等[37]研究表明小鼠的搔抓行为与人类打哈欠类似,均具有传染性,即小鼠在观察到同种搔抓行为后会出现模仿性抓挠。 由此可见,建立准确评估动物搔抓行为机制尤为重要。

辣椒素和组胺通常分别被作为致痛剂与致痒剂用于小鼠。 Shimada 等[38]通过相关实验表明,小鼠对脸颊疼痛刺激表现为前肢擦拭面部(见图1B),而小鼠通过后肢搔抓脸颊(见图1C)通常表明小鼠瘙痒所致行为。 同时他们发现,当在雄性CD-1小鼠的脸颊分别注射辣椒素和组胺时,小鼠分别表现出用前肢擦拭脸颊和用后肢搔抓脸颊,但当在小鼠的颈背部分别注射辣椒素和组胺时,小鼠均表现为后肢搔抓。 故相对于颈背部皮肤注射,脸颊的注射更有利于区分小鼠的瘙痒和疼痛。 所以,在造模时,除了要谨慎选择造模方法,更要严格选择合适的致痒部位以将实验误差降到最低。 通常将一次搔抓行为定义为:小鼠后肢从抬起到着地或放嘴里之间的搔抓为一次搔抓,无论在此期间小鼠搔抓多少次[39]。 目前常用的评估小鼠瘙痒的方法包括肉眼观察、声学检测和搔抓运动产生的感应电流检测[40-42]。 但是肉眼观察费时费力,而声学检测及感应电流检测方法需要专业设备与分析软件。 最近,Kobayashi 等[43]研究出的一种卷积递归神经网络(CRNN)可以精确检测出小鼠的抓挠,并且准确地区分动物的搔抓与梳理毛发行为。

图1 小鼠梳理毛发、疼痛及瘙痒的行为Note. A. Mice grooming behavior due to clean skin. B. Mice rubbing their faces with their forelimbs due to localized pain in the cheeks. C.Mice scratching their faces with their hindlimbs due to itching.Figure 1 Grooming, painful and itchy behavior in mice

5 总结与展望

慢性肾病相关性瘙痒症的发病机制在近20 年的研究中得到越来越多的证实,但其动物模型建立仍然面临极大的挑战与困难。 慢性肾病相关性瘙痒症是由多方面因素导致,但目前的动物模型均采用单一的致痒因素建立,未能综合反应慢性肾疾病的病理过程。 同时,不同种类的动物、性别及致痒介质的剂量均对动物的搔抓反应具有不同影响。鉴于当前的CKD-aP 发病机制的主要假设,建立一个免疫系统功能障碍和内源性阿片类激素失衡的动物模型也许能更完善地开展相关研究。 除此之外,在慢性肾病的动物模型上再加以多种致痒因素共同致痒也许更为适用。