宣城市民宿空间分布特征及影响因素

王 玺,杨效忠

(安徽师范大学 地理与旅游学院,安徽 芜湖 241002)

近年来,民宿在全球范围内快速兴起,成为大众休闲时代乡村旅游发展的重要抓手和赋能乡村振兴的重要动力[1],在推动经济增长、吸引就业人口、推进新农村建设等方面发挥着重要作用。伴随我国社会经济发展水平的日益提升,人民对美好生活的需求日益增长,旅游业作为实现人民日益增长的美好生活需要的幸福产业,肩负着新的时代使命[2]。民宿作为新型的旅游吸引物,是新时代旅游业高质量发展、乡村旅游引导乡村振兴发展进程中的重要载体[3]。

目前学术界对于民宿尚无统一定论,2021年《旅游民宿基本要求与评价》(LB/T 065-2019/XG1-2021)第1号修改单定义旅游民宿为“利用当地民居的闲置资源,经营用客房不超过4层、建筑面积不超过800m2,主人参与接待,为游客提供体验当地自然、文化与生产生活方式的小型住宿设施”[4]。结合已有研究,发现民宿主要包含以下特征:(1)经营规模小;(2)核心是所在地环境;(3)体现当地文化、生活方式、服务方式。民宿源于欧美的B&B(Bed and Breakfast),国际上相关研究主要集中在民宿的概念内涵[5-6]、产品分析[7-8]、市场分析[9-10]、影响因素分析[11-12]以及相关利益主体行为分析[13-15]等方面。近期已有学者开展民宿分布格局的研究。Adamiak发现西班牙Airbnb上市的地点主要取决于空置或二手住宅的供应、传统住宿的分布、沿海位置以及旅游需求的国际化程度[16];Eugenio发现人口规模和游客数量是加那利群岛民宿分布的决定因素,民宿比传统酒店更符合游客的空间分布[17];Quattrone发现人口构成、规模、财富、距市中心距离是影响美国城市民宿空间分布的重要因素[18]。我国的民宿研究起源于台湾地区,重点关注民宿的核心吸引物[19]、民宿消费行为规律[20]、民宿经营与管理模式[21-22]。大陆民宿研究发轫于2014年,主要集中在民宿的概念与内涵[23-24]、经营与管理[25-26]、发展与转型[27-28]、消费者行为[29-30]。总体上,目前民宿研究与乡村旅游、乡村振兴、共享经济、高质量发展等热点相关,研究方法以定性与定量相结合为主。近期,学者们基于国土空间优化背景[31],对影响民宿空间分布的因素进行了探索。龙飞采用逐步回归分析探讨了影响长三角地区民宿分布的因素[32];胡小芳探究了杭州市、湖州市、恩施市民宿空间集聚的模式和影响因素[33];张海洲探讨了环莫干山民宿的时空分布特征与影响因素[34]。综上,国内民宿研究发展态势良好,但在研究方法和区域方面具有一定的局限性。其一,侧重于民宿经营、管理、相关利益主体的质性研究。其二,针对民宿空间分布的研究主要是关注北京市、上海市、南京市、杭州市等发达城市,对于“相对落后”地区民宿空间分布的关注度不够。针对不同区域的资源和市场条件,选取合适的民宿发展路径显得至关重要[33]。

基于此,本文选取处于长三角地区的宣城市为案例地,采用空间统计方法,综合考虑宣城市区位、地形、地貌、交通、经济、旅游发展、县域差异等方面,结合地理探测器,从社会经济、自然环境、交通条件、旅游发展四个维度,探索宣城市民宿的空间分布特征和驱动因素,补充民宿相关研究。第一,选取地处长三角地区且与江浙沪具有不同资源条件、不同市场条件、民宿发展阶段相对滞后的宣城市为研究区域,旨在为类似地区的民宿空间布局提供借鉴。第二,全面探究影响宣城市民宿分布的影响因素,寻求民宿发展的“比较优势”,以期对宣城市民宿业的布局与民宿集聚区发展规划提供一定参考。

1 数据来源与研究方法

1.1 研究区概况

宣城市地处皖东南,毗邻苏浙,地近沪杭,属长三角城市群成员。全市国土面积12340平方公里,居安徽省第4位。地处东南丘陵与长江中下游平原的过渡地带,地势西北低东南高,境内有黄山、天目山、九华山三大山脉。现辖宣州区、宁国市、广德市、郎溪县、泾县、绩溪县、旌德县,2020年末全市户籍人口250万人,全年全市生产总值(GDP)1607.5亿元,人均可支配收入30746元。

宣城市是典型的旅游城市,2019年入境旅游人数25.8万人次,国内游客4257.4万人次。旅游总收入389.9亿元,拥有龙川景区、敬亭山、宣酒文化园、太极洞、桃花潭风景区、皖南事变烈士陵园等著名风景区。宣城市以“中国文房·诗意宣城”为城市旅游品牌,以“国家A级旅游景区、国家旅游度假区、特色旅游名镇、省级中医药健康养生旅游基地、省级研学基地”为旅游发展的重点,带动了一批精品民宿的发展。

1.2 数据来源

宣城市民宿数据来源于去哪儿网民宿频道(https://hotel.qunar.com/cn/xuancheng/),时间截至2021年6月30日,以“民宿”为键入词,爬取宣城市民宿的名称,共获取713个民宿,采用高德坐标拾取器拾取民宿的经纬度,转换到WGS-84坐标系。宣城市DEM数据来源于地理空间数据云(http://www.gscloud.cn),分辨率为30m;地区生产总值、第三产业生产总值、等级公路里程、旅游收入、旅游人次数据来源于《2020年宣城市统计年鉴》;森林覆盖率、宣城市A级景区名录数据来源于宣城市文化和旅游局官网(http://wlj.xuancheng.gov.cn/);人口密度数据来源于LandScan(https://www.satpalda.com/product/landscan/);传统村落数据来源于中华人民共和国住房和城乡建设部(https://www.mohurd.gov.cn/)。

1.3 研究方法

1.3.1 最近邻分析 最近邻分析可以判别点要素在空间上分布的三种状态(随机、均匀、集聚)[32],公式为

(1)

(2)

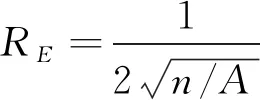

1.3.2 核密度分析 作为一种非参数统计方法,将研究对象(民宿点)生成连续表面,反映宣城市民宿的集聚程度[35]288-292。计算公式:

(3)

式中,An(x)为A在某处x发生的核密度估量,n为民宿数目(n=713),h为带宽,k为核函数,x-xi为估计值点到测算点xi之间的距离。

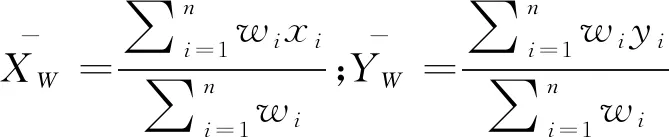

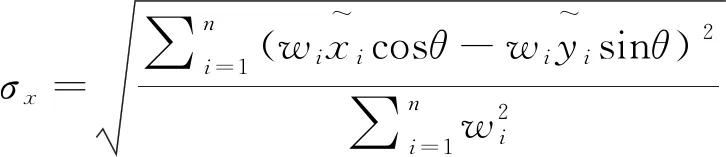

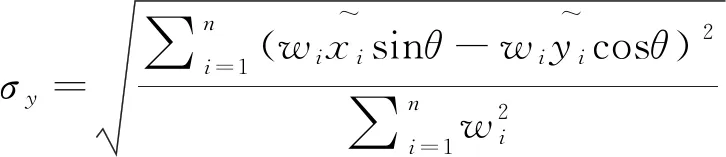

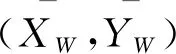

1.3.3 标准差椭圆 标准差椭圆可以呈现宣城市民宿的空间分布方向和发展态势[36]。主要参数和公式为

(4)

(5)

(6)

(7)

1.3.4 缓冲区分析 缓冲区分析是一种确定不同地理要素空间接近程度的空间分析方法[35]211-217。公式定义为

A={x|d(x,Y)≤L}

(8)

式中:A为缓冲区,d为x与Y之间的距离,L为缓冲距。

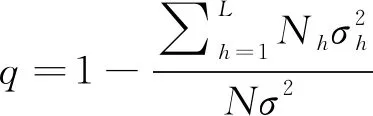

1.3.5 地理探测器 地理探测器可以探测出宣城市民宿的空间分异性及驱动因素[37]。计算公式:

(9)

2 宣城市民宿空间分异特征

2.1 民宿呈“大分散,小集聚”的分布特点

运用平均最近邻分析宣城市民宿的空间分布特征(表1),R值为0.27,小于1,民宿整体平均最近邻距离为635.68m,表明整体上宣城市民宿在空间上呈集聚分布态势。旌德县、郎溪县民宿的R值大于1,表明两地的民宿分布较均匀。泾县、宁国市、绩溪县、宣州区、广德市民宿的R值小于1,表明这五个地区的民宿分布呈集聚态势。其中,泾县R值为0.26,平均最近邻距离为284.43m,民宿呈高度集聚分布的态势。宣城市民宿业具有企业空间集聚的一般性特征,也具有集聚在当地风景道(皖南川藏线)、水系附近的地方独特性特征,民宿在各个县市均有分布,在不同县市内形成不同规模的集聚区,具有“大分散,小集聚”的特点。

表1 最近邻结果与各县市民宿分布

2.2 民宿呈“一主一次多中心、点状环绕核心区”的空间分布格局

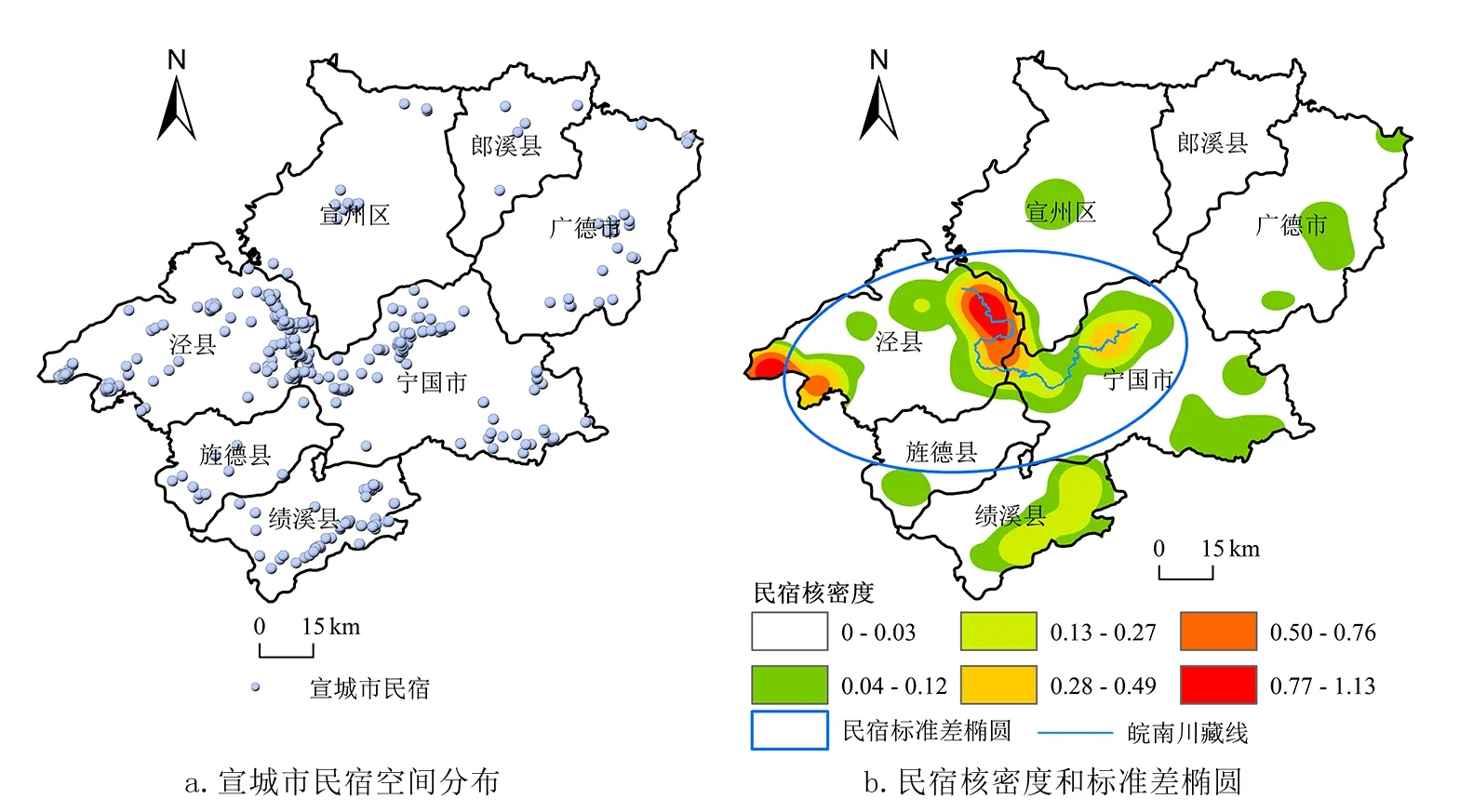

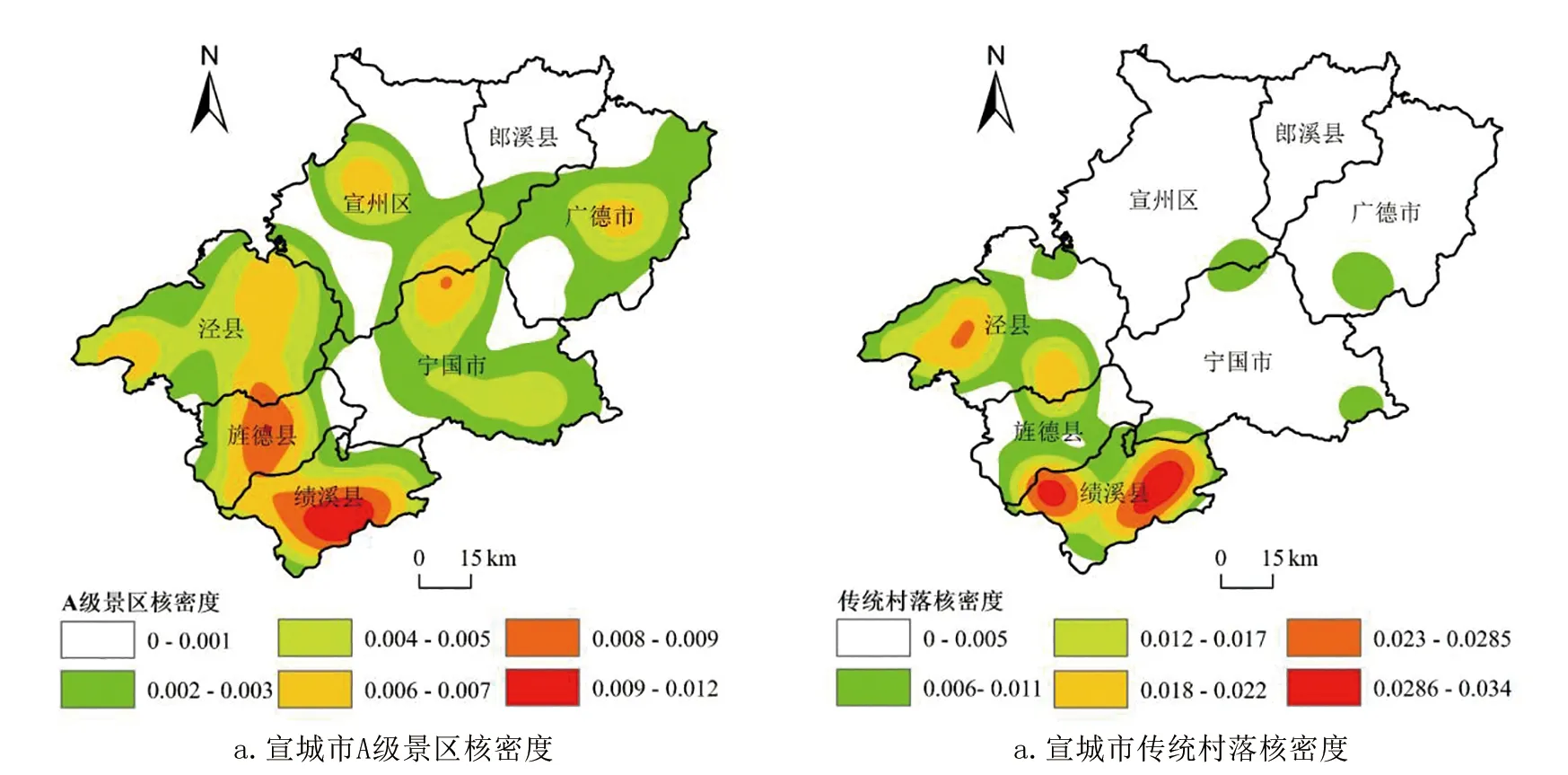

据民宿核密度(图1)显示,宣城市形成了以泾县“琴溪镇—蔡村镇—汀溪乡”为集核、以“皖南川藏线”为纽带,月亮湾、水墨汀溪景区为核心吸引物的环状峰值核心集聚区,并向周围绵延,在其西南和东北方向分别围绕桃花潭镇和宁国市青龙乡形成了次级核心集聚区。在核心集聚区东南方向,形成了以绩溪县“瀛洲镇—家朋乡—伏岭镇—华阳镇”为中心、呈带状集聚分布的三级核心集聚区。环状峰值核心集聚区周围形成了多处点状集聚区,其余集聚区多分布在宣城市边界附近,民宿集聚度从环状峰值核心集聚区向周围递减,呈“一主一次多中心、点状环绕核心区”的空间分布格局,多个点状集聚区“众星捧月”般分布在核心集聚区外围。

运用标准差椭圆刻画民宿总体的空间集聚和发展趋势(图1b),宣城市民宿标准差椭圆旋转角度为82.65°,呈东北—西南方向走向。椭圆长轴较长,短轴较短,表明宣城市民宿的方向分布明显、民宿分布具有较强的集聚性。椭圆覆盖面积越小说明民宿分布越集中[38],宣城市民宿的椭圆覆盖面积占比为37.76%,说明宣城市民宿分布较集中。椭圆中心位于泾县(118.57E,30.54N),与宣城市民宿环状峰值核心集聚区具有空间一致性与耦合性,整体位于宣城市中部低山地区。

图1 各县市区民宿核密度与方向分布图

3 宣城市民宿整体分布的影响因素分析

3.1 指标选择

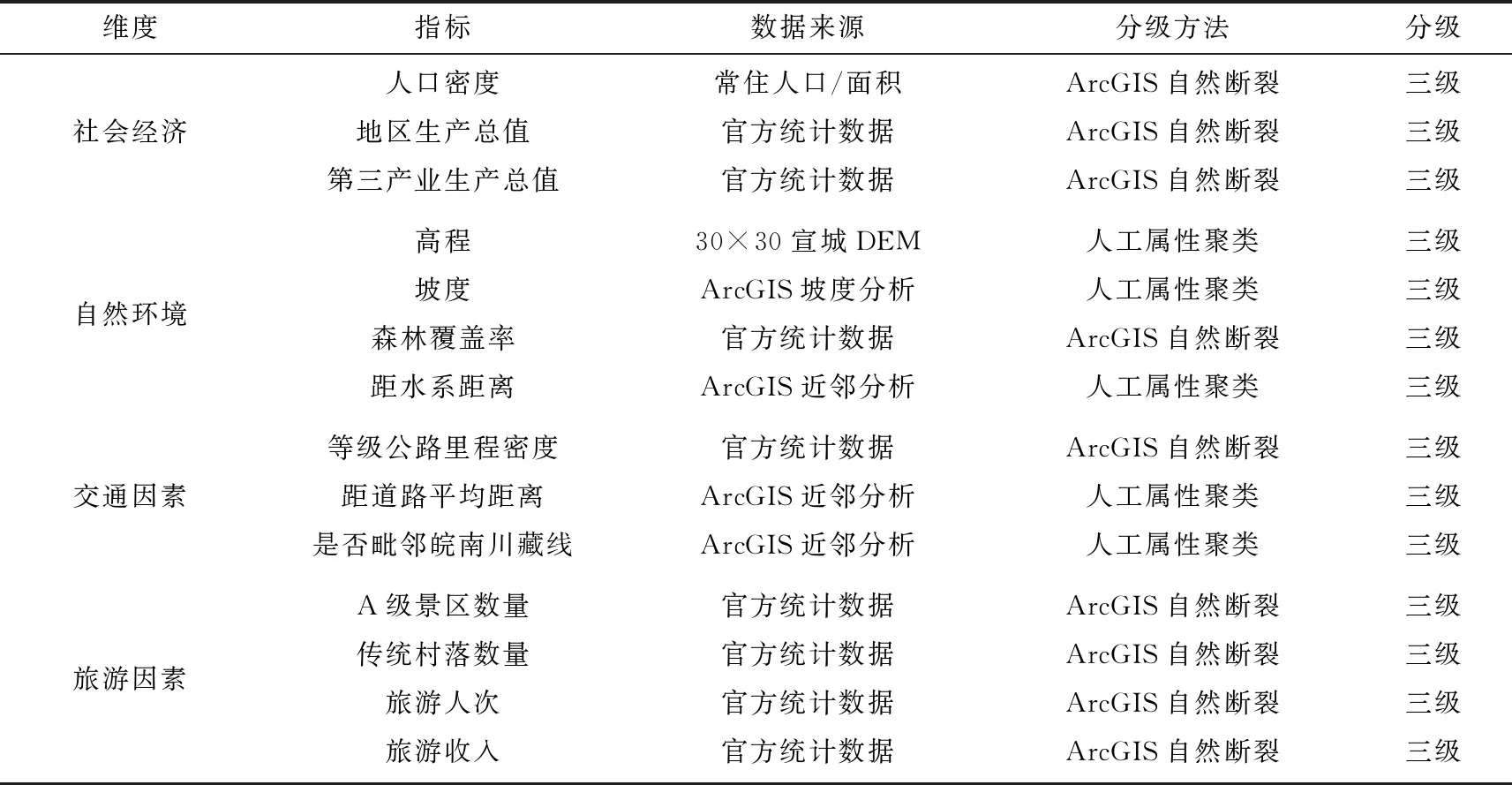

旅游民宿的空间分布受众多因素影响,在已有研究的基础上[32-34,39-44],根据宣城市各县市具体情况,选取社会经济、自然环境、交通因素、旅游因素4个维度14个指标分析宣城市民宿空间分异的影响因素,同时结合地理探测器探究各影响因素的解释力大小(表2)。

表2 宣城市民宿空间分布影响因素选取与分级

3.2 民宿分布影响因素分析

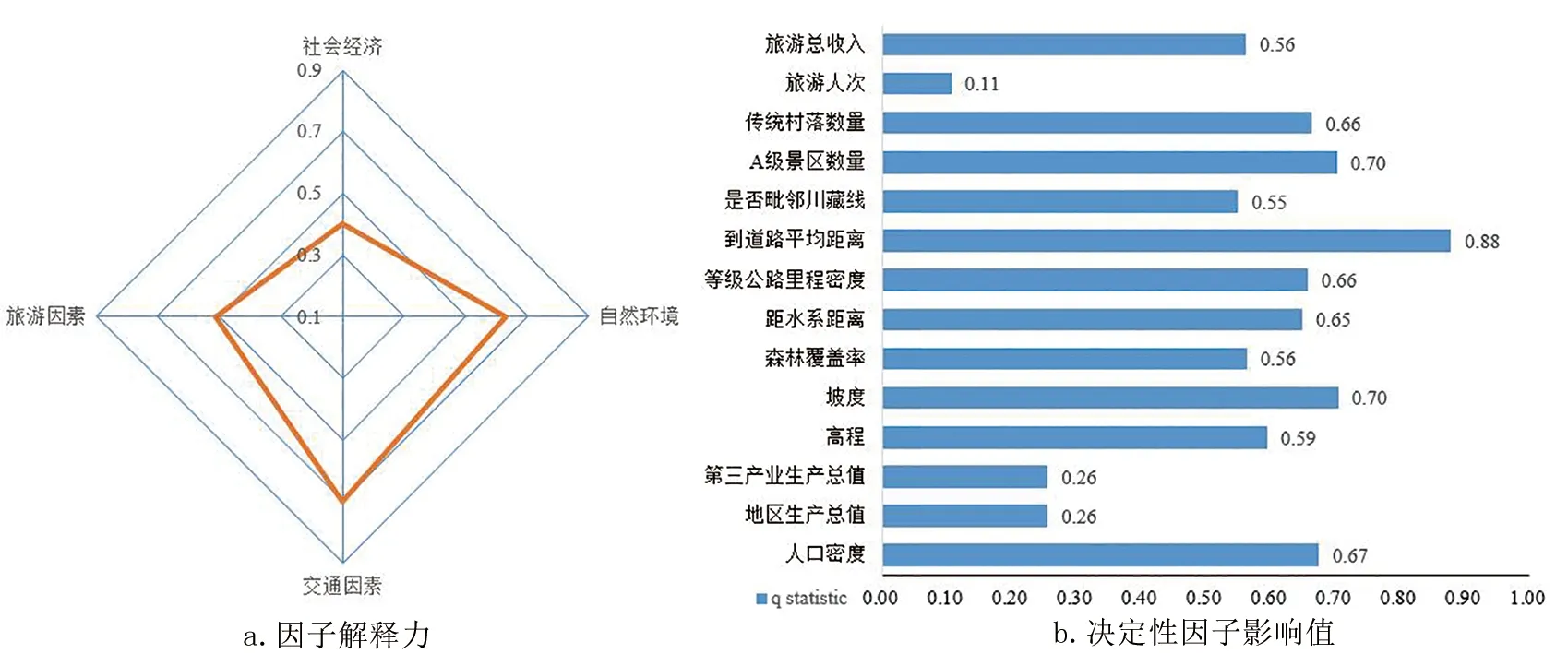

根据影响因子q值计算结果,发现不同指标对不同县市的民宿空间分布格局影响存在差异(图2)。4个维度的大小依次为:交通因素(0.70)、自然因素(0.63)、旅游因素(0.51)、社会经济因素(0.40)。其中,距道路平均距离(0.88)、A级景区数量(0.70)、坡度(0.70)、人口密度(0.67)、等级公路里程密度(0.66)是影响力最高的五个指标因素,体现了宣城市民宿空间分布格局的交通依赖性、自然本底性、人口依托性、旅游带动性。

图2 民宿分布因子解释力与决定性因子影响值

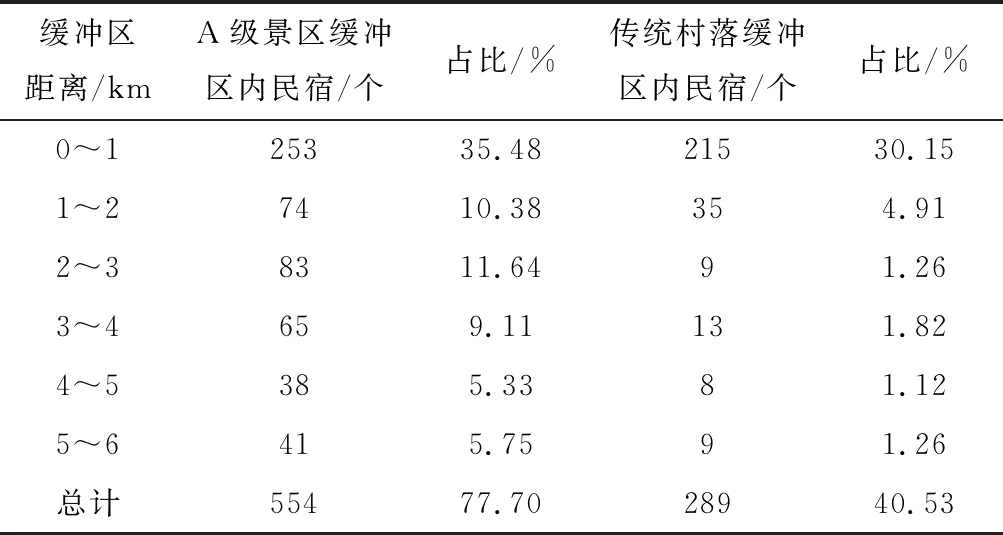

3.2.1 旅游因素 在旅游因素维度下,A级景区数量(q=0.70)、传统村落数量(q=0.66)对民宿分布影响最为显著。优良级景区的吸引刺激是游客产生旅游动机的根本原因,其空间位置会推动民宿的集聚[32-42]。截至2020年底,宣城市共有A级景区52处。利用ArcGIS软件,以1km为单位,对宣城市A级景区进行缓冲区分析。经统计(表3),6km缓冲区范围内分布民宿554家,占比高达77.70%,距离景区0-3km范围内是A级景区辐射带动作用强烈带,3-6km范围内A级景区辐射能力衰减,进入辐射“塌陷区”,6km范围外A级景区难以带动民宿发展,民宿数量急剧下降,体现出宣城

表3 A级景区、传统村落缓冲区内民宿数量

市民宿对A级景区的空间依赖性[34]。宣城市民宿发展受到A级景区的辐射带动(图3a),呈“点-轴”式集聚发展,泾县月亮湾景区、桃花潭风景区,宣州区敬亭山景区、扬子鳄景区,广德太极洞景区,宁国市储家滩景区,绩溪龙川景区、太极湖村景区附近民宿大量集聚。表明宣城市民宿与A级景区具有空间耦合性,在A级景区周围,民宿享有更多的客源与市场[32]。欣赏景观资源是游客出行的重要动因,A级景区周围游客密集,市场需求量大,民宿恰好满足旅游消费者个性化、多样化、品质化的消费需求[41],凭借显著的所在地特征与A级景区相辅相成,集聚在景区周围,提升景区吸引力,扩大客源市场。

传统村落作为农耕文明的载体,具有极高的文化价值、历史价值、美学价值和经济价值[45]。经统计(表3),传统村落1km缓冲区范围内民宿数量达215家,占比30.15%。2km缓冲区范围外,传统村落由于所在地文化的特性难以辐射民宿发展,民宿数量急剧下降,相较于A级景区的6km辐射范围较小。据宣城市A级景区、传统村落核密度(图3),可以看出A级景区和传统村落的高密度区位于绩溪县内,绩溪县民宿发展受到传统村落和A级景区的协同带动,孕育出大批民宿。同时,环状峰值核心集聚区西侧以查济村为集核形成了次级民宿集聚区,同样受到A级景区和传统村落的协同带动。

旅游收入反映一个地区的旅游发展情况,一般而言,旅游人次与旅游收入呈正相关,且人次越多,收入越高,民宿越集聚[32]。处于峰值核心集聚区外围、民宿呈点状集聚的宣州区、广德市旅游收入位于第一、二位。泾县民宿密度最高,旅游人次仅有560万人次、旅游收入56亿元,不及宣州区的1119万人次、91亿元,广德市的935万人次、76亿元。分析发现,宣州区、广德市交通体系发达、区位条件相对优越,毗邻江苏省南京市、无锡市、常州市和浙江省湖州市。游客多被“皖南川藏线”吸引而来,多为“自驾游”和“短途游”,在敬亭山、宣酒文化园、太极洞等景区游玩消费后,游客会前往“皖南川藏线”,体验自驾游的乐趣。经过一天的游玩,“皖南川藏线”周围的民宿便成了游客的首选。但宣城市民宿消费产品、夜间旅游业态的缺位难以再让游客产生更多消费行为,无法实现民宿的“增值”,这种“游住分离、购住分离”的自驾游模式是造成宣城市民宿空间分布与旅游人次、旅游收入错位的重要影响因素。

图3 宣城市A级景区、传统村落核密度

3.2.2 交通因素 完善发达的交通体系与可达性是宣城市民宿得以发展的主要推动力[34],距道路平均距离(q=0.88)、等级公路里程密度(q=0.66)、是否邻近“皖南川藏线”(q=0.55)均是影响宣城市民宿分布的重要影响因素。

民宿可达性是影响游客住宿的关键因素,距离道路越近,可达性越强,宣城市民宿多数分布在交通道路周围。泾县民宿距道路平均距离仅有179.62m,远低于其他县市均值(525.86m),境内平原、岗地、丘陵、山地交错分布,地貌具有“二起(东南、西北隆起)一伏”的特点,凭借自身地形地貌优势与生态本底,吸引众多“自驾游”游客,形成了宣城市民宿环状峰值核心集聚区。

民宿分布具有交通依赖性。利用ArcGIS工具箱,对宣城市道路进行缓冲区分析,探究宣城市民宿空间分布格局与交通道路之间的关系(图4)。经统计,宣城市国道—省道—县道—乡道500m缓冲区范围内民宿数量为577家,占比80.93%, 1km缓冲区范围内民宿数量高达640家,占比89.76%。2km缓冲区范围外,民宿数量急剧下降,民宿仅占3.80%,呈现出以交通道路为中心的距离衰减定律[42],表明民宿对交通道路具有很强的依赖性。“皖南川藏线”作为宣城市重要的交通道路与线性旅游吸引物,500m缓冲区范围内民宿数量为211家,占比29.59%,0.5-1km缓冲区范围内民宿占比4.21%,降低了25个百分点,1km缓冲区范围外的民宿不再依附于“皖南川藏线”,占比为3.50%。宣城市民宿分布以“皖南川藏线”为轴心,呈“核心-边缘”的集聚与扩散模式。

宣城市民宿在交通干线周围的分布符合距离衰减规律,距离主要交通干线越近,民宿分布越密集,反之则越稀疏[46]。发达完善的交通体系对宣城市民宿空间分布的影响较为显著,交通道路的可达性促进县域、省域之间的联动性,便捷的交通压缩了游客到达各类民宿的时间。在旅游目的地选择上,交通便利性是影响旅游者决策的重要因素。靠近交通干线的民宿拥有更高的通达度与可进入性,使得民宿的吸引辐射能力得到加强,扩大了客源范围,体现了交通道路对宣城市民宿空间分布的重要影响。同时,宣城市积极打造“皖南川藏线”品牌线路,加强宁国市、泾县、宣州区、旌德县等县域之间的联系,整合沿途的旅游资源,让游客“旅游在路上”,贯彻“交旅融合”的发展理念,扩大品牌效应,带动民宿集聚发展。

图4 宣城市民宿与道路缓冲区关系

3.2.3 自然环境 民宿的发展依托当地的自然本底,分布格局囿于当地自然环境。坡度(0.70)、距河流距离(q=0.65)、高程(q=0.59)、森林覆盖率(q=0.56)对宣城市民宿空间分布均有显著影响。

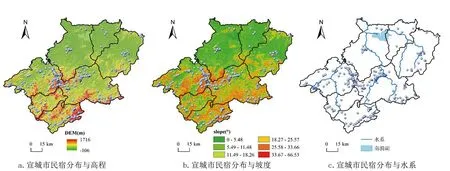

高程和坡度作为重要的自然地理因素,影响着宣城市民宿的空间分布格局。宣城市民宿分布趋于低海拔、平缓地区。利用ArcGIS软件的提取分析(图5a和b),发现民宿分布的高程范围为11-829m,平均海拔为162.70m,民宿大致随高程的升高呈下降趋势,且存在下降的临界点,当海拔高于300m时,民宿数量急剧下降。宣城市地势西北低东南高,民宿大多沿着中部低山丘陵区分布,90.01%的民宿位于0-300m海拔范围内,海拔300m以上的民宿仅有59家。民宿的坡度范围为0-43.13°,平均坡度为8.75°,其中673家民宿位于0-20°的坡度范围内,占比94.39%,宣城市民宿大多分布在低海拔、低坡度的平坦地区。地形地势是决定宣城市民宿空间分布差异的重要因素,合适的海拔和坡度地区的基础设施完善,利于民宿多样化、集聚化发展。

水系是影响民宿空间分布的重要因素,也是民宿经营者在建设民宿过程中需要考虑的条件。依山傍水是游客追求的住宿环境,宣城市民宿空间分布遵循“有路择路、无路择水、两则择优、兼而有之”的原则。据图5c:泾县西侧的次级核心集聚区的民宿依青弋江呈条带状分布;宣州区的民宿依水阳江、南漪湖呈点状分布;宁国市民宿除沿“皖南川藏线”集聚外,部分民宿沿水阳江、东津河呈条带状分布,在“皖南川藏线”和水阳江交汇的储家滩形成了宁国市的核心集聚区;绩溪东北侧民宿呈点状聚集于水阳江附近;广德市民宿围绕郎溪河呈散点状分布。宣城市民宿空间分布具有以河流为中心的距离衰减规律[42]。整体而言,宣城市民宿空间分布集聚于地势平坦、海拔适中、坡度平缓、水系发达的地区。

森林覆盖率(q=0.56)也是影响民宿空间分布的重要因素之一,泾县、宁国市、绩溪三地的森林覆盖率均高于宣城市森林覆盖率均值(60.14%)。宣城市依托丰富的森林资源,打造森林康养基地、森林生态旅游区、青龙湾国家森林公园、板桥自然保护区,因地制宜创建体育旅游产业示范基地。宣城市凭借生态资源优势,构建文化和旅游引领的生态、产业、人居体系,满足了游客自主旅游需求,以民宿为载体,把民宿打造为旅游吸引物,让游客体验“人居旅化,三生(生产、生态、生活)融合”的旅居模式,促进了民宿的集聚发展。

图5 民宿分布与高程、坡度、水系的关系

图6 人口密度与民宿核密度叠加Fig.6 Superposition of population density and homestay Kernel density

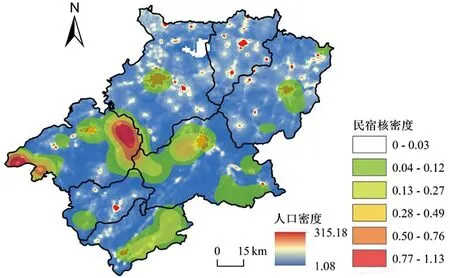

3.2.4 社会经济因素 社会经济因素对宣城市民宿分布的影响小(q=0.40),其中人口密度影响较大(q=0.67)。人口密度是影响宣城市民宿分布的重要因素,2小时交通半径范围是重要的民宿客源市场,民宿多分布于人口密度较大的地区[32]。人口是地区产业发展的基础[38],人口密集、基数大,村域和城镇规模大,供给越丰富,当地居民自发经营民宿的意愿越强[34]。据图6,宣城市民宿多分布在人口高密度地区及周围,处于环状峰值核心集聚区周围的宣州区、广德市、宁国市东南侧、绩溪县西南侧的点状核心集聚态势表现明显。同时,民宿环状峰值核心集聚区依托“皖南川藏线”,人口密集区均处于2小时交通半径范围内,充足的客源市场为民宿的集聚提供充足的动力。

4 结论与讨论

4.1 结论

(1)宣城市民宿空间分布呈集聚态势,泾县、宁国市民宿占比80.08%,空间分布不均衡,具有“大分散、小集聚”的特点,整体呈“一主一次多中心、点状环绕核心区”的空间分布格局,在泾县东侧民宿形成了环状峰值核心集聚区,多个点状集聚区“众星捧月”般分布在核心集聚区外围,民宿密度由中心向周围递减。

(2)宣城市民宿空间分布格局受多种因素的影响。因素影响力大小依次为:交通因素(0.70)、自然因素(0.63)、旅游因素(0.51)、社会经济因素(0.40)。基于对4个维度14个影响因素的分析,发现距道路平均距离(0.88)、A级景区数量(0.70)、坡度(0.70)、人口密度(0.67)、等级公路里程密度(0.66)对宣城市民宿空间分布格局具有较强影响,体现了宣城市民宿空间分布格局的交通依赖性、自然本底性、人口依托性、旅游带动性。

(3)民宿分布具有交通道路依赖性,宣城市主要道路1km范围内民宿占比89.76%,“皖南川藏线”的带动作用较强,1km缓冲区范围内民宿占比33.80%;民宿分布具有重要的人口依赖性,多分布于人口密集处;民宿分布趋向于低缓、平坦、依山傍水的地区,平均海拔为162.70m,平均坡度为8.75°,具有以河流为中心的距离衰减规律。

4.2 讨论

(1)通过ArcGIS和地理探测器探究影响宣城市民宿空间分布格局的因素,发现宣城市民宿空间分布不均匀、各县市分布差异大,具有“大分散、小集聚”的特点。宣城市自身的地理位置、文化旅游资源、旅游廊道(“皖南川藏线”)是民宿集聚的原始驱动力,民宿分布目前存在以下问题:第一,民宿规模小、分布不均,存在盲目性开发等问题,没有形成统一的品牌。第二,民宿周边资源整合力度与文化挖掘不够,文旅资源优势并未有效地转化为产业优势,在长三角旅游市场中,有沦为“洼地”的风险,未能充分发挥当地自然环境的“比较优势”。

(2)对于以上问题,提出如下建议:①宣城市可以结合民宿所在县市的旅游资源特色和地域文化特色,坚持高起点规划、高标准建设,加强本土品牌建设,提升旅游民宿业服务品质和核心竞争力。②统筹考虑各县市旅游资源、区域交通、旅游产业的现状情况,结合宣城市旅游业发展的阶段性特征,主动拥抱市场,选择若干个重点发展区域,进而带动区域民宿的发展。③发挥“皖南川藏线”品牌效应,同时以徽杭古道、汀溪河-青弋江山水风光廊道等为骨架,构建“1+N”的精品旅游线路,带动民宿的集聚发展。

(3)本文虽然揭示了宣城市民宿的空间分布特征,但为了全面反映宣城市民宿的整体分布特征,并未对民宿按照不同类型进行细分,未对宣城市民宿的空间格局演化进程分析,未对宣城市民宿的空间分布变化做出预测。此外,民宿经营者和消费者行为对于民宿集聚的影响也需要进一步挖掘和验证。