基于地产开发视角下的装配式建筑技术管控研究

张 磊

(中铁房地产集团设计咨询有限公司 北京 102308)

1 引言

近年,为了提升建筑业产业化水平,应对人口红利消失、环境污染等社会问题,国家与地方政府陆续出台大量政策推广装配式建筑。通过强制政策、奖励政策、评价标准等方式,将装配式要求植入土地出让文件、绿建节能标准、图审要求及税收标准等(见图1),使装配式成为地产开发、设计、实施的必选项。对于房地产开发商来讲,装配式建筑问题已逐渐由之前的“是否做?”转化为“怎么做?”的问题。但是,对于地产开发而言项目“周期”与“成本”往往是项目成败的两大关键因素,而目前现行装配式建筑技术在局部阶段依然存在“流程多”“周期长”“成本高”等众所周知的问题。如何通过从政策把控、技术管理、成本控制、进度控制四大方面,用技术管控方式控制质量、平衡增量、提高效率已成为含有装配式建筑项目开发的共同诉求。本研究既是从全过程综合管控的视角,针对装配式建筑技术特点,分析各阶段管控要点[1-3],又是探索一种标准化的实施流程与管控模式,使用装配式建筑技术扬长弊短,更提质增效、为我所用。

2 装配式建筑项目技术管控现状

从2017年至今,课题组通过在中国铁建系统内立项装配式集成体系科技课题与装配式管控科研项目等方式,对铁建在国内业务区域的自有项目及对应竞品项目的管控现状进行了广泛调研,共对中国铁建房地产集团所属七大区域内21个装配式住宅项目及8个竞品项目进行管控问题调研及技术资料汇总(部分项目见图2),同时也对所在区域政策要求及技术体系开展了深入研究。根据区域项目公司反馈问题与诉求对应的类型及项目阶段,归结为如下几类:

(1)政策理解与把控问题

对区域的政策强制要求、优惠政策的操作流程及操作要点不能清晰理解,造成付出成本代价,却难以申报成功的情况,不能做到政策红利的最大化。

(2)技术策划深度与范围问题

对技术策划的重要性及成果深度及范围管控不到位,造成项目实施过程不顺畅,增加了工期及成本。

(3)设计管控流程及前置要点问题

对设计流程管控与传统项目的差异认识不到位,造成有些需要前置的工作流程没有在正确的时间里按要求介入,影响了开发时进度与质量。

(4)构件生产问题

构件生产厂的产能及运输距离的考察与确认不及时,造成工程快速开展时,构件供应不及时等问题。

(5)施工质量问题

板缝构造设计与施工要点管控问题,造成了不应有的质量与外观问题。

(6)成本及工期问题

对装配式建筑的成本及工期增量缺少明确的认知,没有在策划阶段采取各种措施化解或抵消。

随着国家对建筑负责制及项目全过程咨询服务的深入落实,将建筑前策划与后评估植入项目开发流程,使设计方成为贯穿建筑项目开发全过程参与方。这个过程使设计单位成为懂管理、懂技术、懂政策全过程主导方,从总体流程管控、阶段技术管控、成本及工期管控三个方面全过程控制装配式建筑的实施,对掌控装配式政策要求、最大化装配式项目开发红利、提高装配式项目质量与周转效率有非常重要的意义。以下从这三个方面探索以设计主导的装配式建筑项目技术管控模式实施要点[4-5]。

3 装配式建筑项目的总体流程管控

装配式工程与常规工程相比,流程管控复杂化,前置项目大量增加,过程过工种、跨阶段配合增多,需管控的主要控制项增加,难度也相应增大。

以一个18层的装配式剪力墙住宅为例,装配式住宅项目的典型设计时间轴包含设计、构件生产、施工等各进程及各专业介入点,如图3所示。

4 装配式项目阶段技术管控

4.1 技术策划阶段

装配式建筑项目的技术策划阶段应在充分研究、理解国家和地方对于装配式建筑政策的基础上,将政策“翻译”成适合于本项目的装配式技术组合,在满足政策要求的前提下,最大化降低装配式增量成本、提高货值,同时最大化规避政策风险、技术风险、质量风险、成本风险和工期风险。装配式住宅项目技术策划的主要目的可归纳为如下几点:

(1)满足政府部门装配式技术认定的报批要求。

(2)确定装配范围,规避政策风险。

(3)确定装配方案,规避技术风险和质量风险。

(4)提升货值,规避成本风险。

(5)整体策划,规避工期风险。

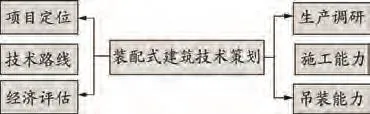

装配式技术策划关系见图4。

图4 装配式建筑技术策划关系

4.2 设计阶段

装配式建筑是工业化制造模式[6-8],建筑设计需要树立“工业设计”意识,建筑设计流程需要进行再造。

装配式设计流程中前端技术策划决定了项目实施策略,后端在施工前要对接构件生产,并且设计阶段强调各专业并联式协同。装配式项目设计进度相对传统现浇项目有如下特点:

(1)装配式设计在建筑方案阶段需前置介入。

(2)装配式设计之初就需要考虑后期生产及吊装工艺。

(3)构配件的规格和数量应考虑经济性平衡,并对方案设计形成反向影响。

(4)精细化设计要求BIM必须全程配合。

设计阶段应使用预制构件综合图方式交圈各阶段及各合作单位的设计成果,基于“预制构件综合图”的构件深化设计是将各专业需求转换为实际可操作图纸的过程。

4.3 构件生产阶段

本阶段对构件生产单位的技术管控,主要为构件生产厂家选择,构件生产效率、生产工艺、质量、运输等方面,包含如下要点:

(1)预制构件厂商选择。了解构件生产商的生产工艺,关注构件生产商的技术水平,能否生产项目中生产难度大的构件(比如U型外墙、带飘窗外墙等);生产效率、排产计划、供应能力能否及时满足项目对构件供应的周期要求;构件报价水平是否符合市场平均水平。

(2)构件型式检验和质量验收。

(3)构件尺寸与运输车辆型号选择,规划运输路线,尤其注意高架桥的通过高度。

4.4 施工阶段

本阶段重点关注对施工单位的技术管控,包含如下要点:

(1)塔吊选型、布置以及与主楼连接方式,结合构件最大重量分析塔吊型号租金差异。

(2)构件堆放场地规划和堆放方式选择。

(3)运输车辆进场路线规划。

(4)临时支撑布置。

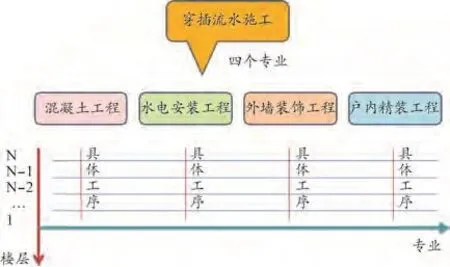

(5)吊装过程、灌浆环节、铝模应用、穿插施工(见图5)等关键工序重点管控。

图5 穿插流水施工管控原理

5 成本及工期管控

5.1 拿地阶段

在房地产开发前期,需进行市场调研、可行性研究,为拿地提供参考数据。在此环节,房价是调研的核心内容,而地方政府的装配式建筑鼓励政策是调研重点,预制构件厂家的技术体系、资金实力和位置布局是调研关键。

地方政府对于装配式建筑实行的组合式鼓励政策,在一定程度上弥补了装配式建筑的增量成本,如面积奖励政策、提前预售政策等。

例如南京装配式建筑鼓励政策:鼓励装配式建筑使用预制内外墙板、预制楼梯、预制楼板等技术。对采用装配式建筑达到指标要求的,给予不超过相对应地面以上规划总建筑面积2%的奖励,奖励面积部分免收土地出让金(宁政办发【2017】143号)。

装配式建筑达到指标要求且使用预制外墙,其使用预制外墙体的水平截面积可以不计入容积率核算的建筑面,但其不计容积率的建筑面积应不超过相对应地面以上规划总建筑面积的2%(宁政办发【2017】143 号)。

以上两条奖励政策可以同时享受[9-10]。

5.2 建设阶段

建筑安装环节包括了设计、采购(生产)和施工三个紧密相关的过程,该环节的成本比例达到80%以上,是成本控制的重点所在。

(1)装配式设计是成本控制的关键要素

设计对项目最终造价起决定作用,但目前装配式建筑设计处于重新起步阶段,大多数建筑设计院不具备装配式建筑专业设计能力,BIM技术的运用也处于摸索、起步阶段。这就促使房产公司提高整合能力,对传统设计、装配式深化设计、构件生产和施工单位的技术力量、项目具体情况进行整合,以便于预制构件的生产、运输和施工,达到节约造价的目的。

(2)采购管理的优化、创新

预制构件的采购,要从预制率、技术体系、规模化、标准化、资金成本等多方面综合平衡,以实现房地产综合成本最优化。目前,预制构件的价格普遍偏高,例如:江苏南京大约在3 200~4 700元/m3范围(随着钢材、砼等价格上下浮动)。

5.3 销售阶段

装配式房地产项目提前预售的鼓励措施,能有效地加快资金回收速度,降低利息支出,从而降低总成本。装配式工程项目实行分阶段验收,成品交房项目实施主体与装修分段验收。建筑单体预制装配率不低于50%且成品住房交付的采用装配式建筑的商品房项目,可在其基础施工完成、装配预制部品部件进场并开始安装时提前办理《商品房预售许可证》[11]。

6 结束语

装配式建筑发展至今天,必须明白装配式建筑已经不是要不要做的问题了,而是应该站在开发的角度、从全产业链的角度去思考怎样去把装配式建筑做好的问题。

6.1 政策原则

满足政策前提下装配最低化原则,包括实施项目装配面积和单体装配率(预制率)最低化。

预计未来3~5年期间,以中国铁建地产的开发项目运作模式(未实现真正意义上的EPC,未形成规模效应),装配式建筑项目的成本增加是不争的事实。所以,满足政策前提下装配最低化原则,是最大化降低装配式建筑成本增量的有效手段(申请装配式建筑评级立标杆以实现某些长期战略目标的项目除外)。

6.2 技术原则

依据国标《工业化建筑评价标准》(GB/T 51129—2017)的大原则,紧密跟随各地域适时推出的具有本地域特色的装配式建筑政策及评价标准。

(1)选取最合适的装配定位来满足装配面积配比指标的要求:对于产品档次而言先低端、后高端;对于楼层数而言先高层、后低层;对于面积段而言先大户型、后小户型。

(2)综合考虑技术成熟度、供应商的可选择度、建造成本、施工难度、施工周期以及交房风险等因素,选取最合适的装配手段和装配部位来满足单体装配式建筑评价标准(装配率)的要求:对于住宅产品结构体系选择而言是先混凝土、后钢结构;对于装配手段选择而言是先装修后主体、先部品后构件;对于装配部位选择而言,是先水平后竖向、先围护后承重、先内墙后外墙(外墙装配有奖励的除外)。

在上述设计原则下,装配式项目管控思路已从传统的成本限额思路转变为建设项目全过程咨询与策划、设计、生产、施工一体化管控[12-13]。装配式建筑技术最关键的一点就是“集成”,在各阶段中,需要各方资源协作配合,各专业技术整合应用方能顺利高效完成项目。这些资源集成方式复杂,设计专业及厂家众多,从前端策划、中段建筑、精装、BIM等设计整合到后端生产、运输、安装,就连最强大的产业推动者政府也不能置身于其外,这个过程势必要求有一个贯穿全过程的管控主导者与行之有效管控模式。同时亦需要设计主体践行建筑师负责制,完善自身管理架构、转变传统的设计服务模式,以建筑产业化高度与全过程咨询的服务模式,使装配式建筑技术更好地促进建筑业转型,服务于社会发展。