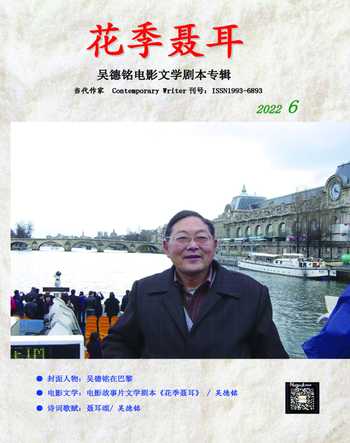

刘树生与作曲家聂丽华

吴德铭

2016年国庆节,中央电视台中文国际频道的国庆专题节目,有一个吸引国内外观众关注的内容是,对聂耳侄女聂丽华及其儿子曹京沧的访谈,主题是以聂耳亲属的身份和角度讲述《义勇军进行曲》创作的背景、经过、社会影响等有关情况,着重分析国歌的思想、艺术魅力和音乐创新方面的特色,其中不乏鲜为人知的资料、信息和独到的学术理论阐释。因此,作为聂丽华夫妇几十年的老朋友,笔者在北京看了这个颇有看点和亮点的节目,马上操起手机给母子俩分别打了电话,祝贺这个节目的成功,认为这是为今年的国庆佳节供献了一份美好的精神大餐。他们听了我的反应自然也很欣慰。

其实,宣传嫡亲叔叔聂耳的生平事迹,为聂耳精神的继承和发扬尽心竭力,早已形成聂丽华常态化的天职和义工。在音乐界、教育界和其它社会群体,都经常能看到她的身影,听到她的声音。她还陪同父亲聂叙伦到日本等海外参加纪念聂耳的活动,撰写了许多纪念、研究的文章。笔者手上有她与父亲分别惠赠的关于聂耳的专著。

聂叙伦是人民音乐家聂耳的胞兄。聂耳短促而不朽的一生都与这位三哥密迩相关。聂叙伦原名聂守先,1909年2月12日生于昆明市,在聂家四兄弟中排行第三,比聂耳(原名守信)大三岁。基于哥俩年龄相近,志趣相投,一道师从蔡锷将军的英文秘书柏希文(法国人)学习外语和音乐(唱歌和钢琴课),一起参加文体、旅游活动和业余演出,这一对金友玉昆的手足之情特别深厚。聂耳被迫离家走上革命道路后,聂叙伦非常理解、赞赏并积极支持小弟所献身的壮丽事业。1935年7月17日聂耳不幸溺歿于日本鹄沼海,旅日作家张天虚将这位民族乐魂的骨灰罐带到上海后,是聂叙伦专程赴沪把聂耳的骨灰及各种遗物恭迎回乡,在滇池之滨的西山上主持庄严的安葬仪式,并请郭沫若先生题写了碑文和墓志铭,从而为后人奠定了一个重要的爱国主义教育基地。被郭沫若誉为“青年百代之表率”的张天虚,原名张鹤,云南省呈贡人,是聂耳在昆明就结识的挚友,他1930年在上海加入中国左翼作家联盟,1933年成为中共党员。他创作的长篇小说《铁轮》是一部重要的无产阶级文学作品。1937年他到延安后创作的独幕话剧《王老爷》,受到中央领导的高度赞扬,首演时,毛泽东主席曾赠送张天虚一支钢笔以示奖励。1941年从仰光返回昆明后,因过于积劳、患肺结核病而英年早逝。张天虚与聂耳毗邻而葬。郭沫若在为其撰写的墓志铭里,把张天虚与聂耳相提并列:“西南二士,聂耳天虚,金碧增辉,滇海不孤。义军有曲,铁轮有书,弦歌百代,永示壮图。”

抗日战争初期,聂叙伦在缅甸担任云南兴文银行驻仰光办事处主任时,即以侨领的身份在纪念鲁迅逝世五周年的大会上担任主席,号召广大华侨发扬鲁迅先生“我以我血荐轩辕”的精神,为收复大好河山而捐献财力、物力。他曾资助李公朴、楚图南、张天虚等爱国人士由缅甸返回昆明,从事抗日工作。嗣后,聂叙伦在兴文银行桂林分行任经理时,参与过解救叶挺将军的斗争,并有机缘结识了聂耳的入党介绍人田汉。笔者曾听聂叙伦讲过一件趣事:有一次,梅兰芳率京剧团到桂林义演,田汉为表示热情欢迎,欲请梅兰芳等表演艺术家吃一顿饭,无奈囊中羞涩,难以如愿,就找聂叙伦商量:“聂兄,我想同你合伙宴请梅博士,不知尊意如何?”聂叙伦当即很爽快地应许了,不料他话音刚落,田汉便又笑着说:“不过,由于我手头拮据,这顿饭是我请客,你付钱,怎么样?”聂叙伦落落大方地答道:“好的!就照你的意思办吧。”当时,聂叙伦经常用银行贷款和自己的薪金,去支援如火如荼的抗日文化宣传活动。许多著名的爱国文艺家——如戏剧家熊佛西、欧阳予倩、美术家司徒乔、音乐家李凌等人,都得到过聂叙伦慷慨无私的资助。

解放后,聂叙伦长期担任云南省工商联秘书长、专职副会长、省政协副秘书长等职务,积极参政议政。他还担任云南省对外文化交流协会理事和中国聂耳冼星海学会理事,在推动中日人民友好和文化合作上更是不遗余力,他曾三次访问日本,为昆明市和藤泽市结为友好城市,为引进资金建盖昆明藤泽友谊馆及樱花假日酒店,做了许多卓有成效的实际工作。改革开放后,聂叙伦创办了昆明联谊会计学校和云南外国语继续教育中心,亲自担任校长和董事長,培训了10多万会计和外语人才。直到九十岁他才正式办理了退休手续。全国人大副委员长楚图南为聂叙伦题赠了一帧条幅:“为人民鞠躬尽瘁,对革命无限忠诚。”这是对聂老美德懿行的真实写照。

必须高声赞扬的是,直到终老,聂叙伦都在孜孜不倦地宣讲、传播聂耳的高尚品质、革命精神和壮丽的艺术人生,期望年青一代将老一辈的优秀文化传统薪火相传,他首先谆谆教导自己的众多子孙继承良好的家风,不愧为聂耳的后人。在这方面做得出色的一位就是聂叙伦的女儿之一聂丽华。

聂丽华是云南民族电影制片厂的作曲家,也是聂耳家从事音乐专业的第一人。她自小就听奶奶彭寂宽(傣族)和爸爸讲四叔的故事:四叔6岁考入昆明师范学校附小,10岁因家境贫寒又转到私立求实小学,这期间他对音乐产生了浓厚兴趣,向邻居——一位姓邱的四川木匠学吹笛子。有一年过春节时,弟兄三个把压岁钱凑起来买了一根笛子、一把胡琴。聂耳还向音乐老师学习二胡、三弦、月琴等民族乐器,在学校游艺晚会上演出唱戏、奏乐、双簧等节目,参加高年级小学生的乐队并担任指挥。聂丽华说:“虽然,四叔去世那年我才出生,但是他的精神却影响了我一辈子。我小时候,在成春堂药店——也就是聂耳的出生地——的阁楼上,接触到四叔的不少遗物,看他的相册,读他的日记,拉他的小提琴,听百代公司的一些老唱片。我喜欢四叔的作品,我学会的第一首歌就是《卖报歌》。从那时起,我心里便立下一个志向:长大后像四叔一样学习音乐,为中国人民创作好的歌曲。”

聂丽华从四川音乐学院毕业后回到昆明工作。1962年电影制片厂下马,她没有去北京与中央新闻电影制片厂的丈夫、作曲家曹学安团聚,而是自愿到澜沧县文工队工作和锻炼。

当时,从省城到澜沧,比去北京、上海还耗时、费劲得多。乘长途汽车要整整五天,必须经过的县城有呈贡、玉溪、新平(杨武)、元江、墨江、普洱、思茅、景洪、勐海。近千公里的盘山绕水的沙土路,迂回逶迤,坑洼起伏,似乘浪船,如坐针毡,让聂丽华整天昏昏欲睡,呕吐不止。而且越往边境走,山势越高,路况越差,气候也越干热。车到澜沧勐朗坝时,聂丽华脸色煞白,眼圈发青,被漫漫旅途的劳顿折磨得瘦了一圈。这时候她的狼狈相,如果用其四叔聂耳在日记中写的一句话来形容,也许聊可借鉴:“挤在破汽车上待了半点钟才开,颠了一个多钟头才到香山脚,颠得我绿嘴绿脸。”(《聂耳全集》454页)这里的“绿嘴绿脸”是昆明方言,意为“面无血色,相当难看”,“绿”读音为lu。

聂丽华下了“破汽车”,来到澜沧县文工队简陋的“烂房子”,原来的满腔热血顿时凉了半截。呦——这是什么单位呀!队员大多来自机关、学校,有些是从农村少数民族的歌舞爱好者里挑选的,他们不分男女都非常纯朴,能吃苦耐劳,而且一人多用,一专多能,显得队伍精干、机动灵活,不像大城市的文艺团体那样人浮于事、劳民伤财,所以深得山乡僻壤穷老百姓的欢迎。县委书记刘树生十分重视和关心这支文艺轻骑兵,为他们定下的宗旨就是为边疆、为基层各族群众服务。他本人经常过问甚或参与文工队的创作、排练、演出活动,乃至亲自上台表演男女声二重唱。刘树生有时同大家一起上山下乡,总是把自己的坐骑让给病弱的队员,或者驮运行李道具。有时他与文工队一道蹲点,宣传党的政策,配合中心工作。这些都使队员们大受鼓舞,排练、演出劲头更足。所谓“强将手下无弱兵”,“领导能过河,群众敢过江”,实乃至理名言。聂丽华本来就是抱着遵循毛主席在延安文艺座谈会上的讲话精神,追随聂耳的为国家、为民族的人民音乐道路,到边疆来深入生活,体验少数民族的劳动、斗争和思想感情的,所以她完全能自觉地欣然接受刘树生的要求,同大家一样,自背行李、乐器跋山涉水,走村串寨,不论怎样艰难困苦,也必须咬紧牙关硬挺下去。1965年笔者为编创一个戏剧剧本,到澜沧搜集素材、体验生活,曾经同文工队一起翻山越岭,去到一个遥远的拉祜寨子。我亲眼看到丽华大姐背着沉重的行李和小提琴,举步维艰地爬过一座又一座高山,那一头大汗、满脸通红、上气不接下气的硬拼劲儿,让我又佩服又同情,所以也曾忍不住抢过她的背包,帮她背过一段路程。

聂丽华作为一个已婚的大学毕业生,除了同文工队的小姑娘、小伙子一样,要上山下鄉为各族群众义务演出,还得完成许多创作任务,为队里不断地写歌谱曲,排练各种新节目;此外,她还要“一边搜山一边打猎”——在边地巡演和工作、劳动的同时,收集、整理“芦笙恋歌”之乡的民族民间音乐素材,这是一位音乐专业人才在民族文化宝库中的职业使命和应有之义,以致他(她)们比一般演出人员更加身心劳累。这一不争的事实,使在繁华都市生长的聂丽华经受着与汉族聚居的内地城市大相径庭的锻炼和考验,也使她得以进行“脱胎换骨的改造”。 聂丽华之所以能像那个年代的大多数知识分子一样,在异常艰苦的环境中任劳任怨,无畏无悔,她内心里还有一种特立独行的想法:我是聂耳的亲侄女,理应比别人做得更好一点,决不能给我四叔和老爸脸上抹黑,让人家戳脊梁骨。

然而,在知识文化横遭贬黜、专业技术人员备受歧视的年月,一些戴着“左视眼镜”的官员对知识分子存有偏见,认为这些人思想落后,一身毛病,“知识越多越反动”,不但政治上不尊重、业务上不支持、生活上不关心,还总爱横挑鼻子竖挑眼地刁难他(她)们,甚至在各方面以各种名目给他(她)们扣帽子、打棍子、穿小鞋子。聂丽华首次怀孕后,就受到很不公正的待遇。那是1964年4月初,年近三十的聂丽华面临产期,还被安排在劳动中加强“改造”,她被迫挺着肚子到一条大河边去淘沙、运土、挑石头。外柔内刚的聂丽华明知有个别头头蓄意整治她,却决不低头示弱,为了争一口气,她坚持不撂挑子,有一次由于箩筐里的石头过重,把韧性很强的竹扁担都压断了,险些造成流产。聂丽华的父母得知这些情况后,自然非常忧急,写信叫她立马请病假,回昆明休养保胎。可她历来都是要强的人,不愿提前离开工作,总想在边疆“站好最后一班岗。”一直拖延到距预产期只有一星期多了,她才用清秀的钢笔字,工工整整地写了一纸请假报告,向县委宣传部领导请假。

不料,那位顶头上司睃了一眼假条,用异样的眼神打量着聂丽华:“要到昆明去生娃娃?为什么?”

聂丽华愣怔了一下,心里不悦地反问道:为什么?理由不都写在报告里了吗?但她不想、也不敢顶撞领导,因为这会儿是求他签批假条,于是就又把几个实际困难重申了一遍:爱人远在北京,公务很忙,不好前来;父母年老多病,行动不便;自己在劳动时出现过流产先兆,X光检查胎位不正,医生叮嘱一定要注意保胎,预防生产过程中出现风险……

“好了好了,不要说了,澜沧县天天都有人生娃娃,”那位“八品芝麻官”打断聂丽华的话,颇不耐烦地说,“你咋个非要到昆明去?”

“我是头生,年纪也不小了,我爹妈不放心……”

“有啥不放心的!大家都是女人,别人能在澜沧生,你就不可以?生头胎的多的是,也没见个个都会死人嘛,别那么娇气好不好!”“八品芝麻官”用鄙夷的眼光睥睨着聂丽华,“你们这些大城市来的大学生,说到底,就是瞧不起我们边疆小地方,就是怕死!就是不安心在边疆干革命……”

“你扣什么帽子?谁怕死了?谁瞧不起边疆啦?”向来对人和颜悦色的聂丽华突然把声音提高了八度,她感到这个平素道貌岸然的上司的话太没道理,伤害了她的自尊心,便甩了甩黝黑的短发,又气闷又委屈地申辩道,“告诉你,到澜沧来,是我本人选择的!我要到昆明生孩子,就是为了把婴儿交给父母领养,我好早点回文工队工作。我爹妈在信上也是这样说的,他们都支持我在边疆安心工作。可你你你……你信口开河,侮辱人,乱扣帽子……”

耍惯了威风的“八品芝麻官”见一个平头百姓居然敢针锋相对地“犯上作乱”,恼羞成怒地吼叫起来:“我就是扣帽子了!这个帽子我扣定啦!你们这些人就是怕死!怕死在边疆!你越怕,我就越不批你走!”

聂丽华气得脸色红一块、白一块,眼睛一酸,悲愤的泪水在眶内直打转,但她咬着下唇强忍着,硬是没让一滴泪珠掉下来。她转身走出宣传部办公室,顿觉头发晕、眼发花,稍许镇静了一下,才又抬起已然泡肿的脚来,步履沉重地迈向县委大门。可她刚走到市声喧闹的街头,脑子又清醒过来:“不行,我不能就这样走了。我要找县上更大的领导,评个理。”聂丽华又自问自答:那找谁呢?——对!找刘树生书记!他是县委一把手,澜沧最大的官儿。——不过,我认得他,他认不得我,他会见我吗?我这婆婆妈妈的生娃娃的琐事,他能管吗?刘书记倒是个慈眉善目的和气人,没有官架子,经常看我们队的演出,也到单位来过几次,不过,他熟悉的肯定是台上的主要演员,还有队上的头头,我搞创作,也拉小提琴伴奏,那都是幕后的事儿,刘树生怎么会记得我?……迟疑片刻,聂丽华决定还是杀个“回马枪”,就挺着便便大腹“二进宫”。刚返回县委大院,正巧碰见刘树生走出来,他身穿人们看惯了的那件蓝咔叽布制服,斜挎着洗淡了的军用书包,手上捏着一顶旧草帽,背后还跟着一个通讯员,显然是要外出办事的架势。

“刘书记!”聂丽华急忙喊了一声。

“哎,是找我吗? ”刘树生觑起近视眼睛,透过镜片凝望着“不速之客”,“你是——”

“我是县文工队的,叫聂丽华。”

“走,去办公室。”刘树生说着就往回走,“你来晚一步,我就下乡去了。”

进了书记办公室,刘树生首先请聂丽华坐下,给她倒了杯开水,微笑着亲切地说:“小聂同志,你这是要生孩子了吧?出门得小心啊。”

“刘书记,我就是为生孩子的事,来麻烦您的。”聂丽华鼓起勇气说,“不好意思,耽误您的工作。”

刘树生说:“没事,这也是我的工作嘛。你讲吧。”

聂丽华鼻子一酸,眼睛有点湿润,像对亲人一样想要哭诉满腹的冤屈,而她控制了自己的情绪,把申请回昆明家里坐月子的事情从头到尾说了一遍,同时将父母亲的来信拿给刘树生看。

刘树生看完信,问道:“宣传部的领导什么态度?”

聂丽华眼皮红了,有点伤心地说:“不批我的假,说我娇气,说我到昆明去生娃娃是怕死,是不安心在澜沧……反正扣了不少帽子……”

“好,小聂,你别着急,这件事我来处理。”刘树生站起来,安抚聂丽华说,“你休息一下,喝点水,我去去就来。”

不到十分钟,刘树生就回到办公室,什么也没说,抓起电话机的听筒:“给我接文工队的领导。”过了一小会,只听他很严肃地指示,“我是刘树生,关于聂丽华同志的事情,我已经跟宣传部协商好了,马上批准她去昆明,鉴于她預产期很近了,行动不方便,文工队指派一个得力的小伙子,负责把她护送到思茅,再乘飞机直达昆明。明天一早就坐班车出发,一定要保障孕妇的绝对安全,跟昆明的家里人联系好接机事宜。”

聂丽华欣喜万分,如释重负,不知该怎么感谢刘书记才好,她那平常很能讲话、唱歌的咬字清脆的嘴忽然笨拙起来,只会重复地说:“谢谢刘书记,谢谢刘书记。”

刘树生挥挥手:“不要谢我,是我们的工作没有做好,让你受委屈了。祝你一路顺风,平安到家。”

事后,聂丽华才知道,刘树生到县委宣传部落实情况后,把那个“八品芝麻官”狠狠地批评了一通,大意是:一个大学生,远离家人到边疆县来工作,是很不容易的,我们应该多多关心和爱护。人家要回父母家生孩子,你们非但不批准,还说些难听话,真是太不近情理了。

聂丽华回到文工队,队领导已经安排好乐队的小伙子曾勉护送她到思茅。文质彬彬的戴眼镜的曾勉是拉二胡的乐手,心细得很,他遵照刘书记的要求,一路上对聂丽华精心照料,深恐发生意外,为了减轻行车的颠簸,他还用三个枕头给孕妇靠垫。聂丽华平安到达春城的当天上午,被家人及时送到医院,中午就分娩了,而且果然遇到难产问题,幸亏省城大医院紧急抢救,总算保住了母子二人的性命。真是太惊险了!

如今,年届八旬的聂丽华一提起此事,仍感到心有余悸,她喟然叹息:“当时要不是刘书记关心,及时把我送到亲人手里,在昆明生娃娃,后果多半会很严重。我们全家人都从内心里感激刘树生的救命之恩。”

再说,当年56天产假一满,聂丽华就把才出生一个多月的婴儿留给老人,立刻返回澜沧,从事日常工作,包括同未婚的年轻队员一样参加“乌兰牧骑”式的流动演出。这位尚在哺乳期的年轻妈妈之所以早早断奶,毅然决然地重返边疆,坚持为工农兵服务的文艺工作,一个重要因素就是,出于“人争一口气,树活一张皮”的思想,以实际行动证明自己并不“娇气”,也不“怕死”,不愧为毛泽东时代的大学生;而且不少人知道自己是聂耳的亲侄女,可千万不能给四叔丢脸,因此,一定要学习四叔那种坚韧顽强的斗争意志。每念及此,她会不由自主地哼起聂耳作曲的《毕业歌》:“……我们今天是桃李芬芳,明天是社会的栋梁;我们今天是弦歌在一堂,明天要掀起民族自救的巨浪!巨浪,巨浪,不断地增长!同学们!同学们!快拿出力量,担负起天下的兴亡!”神了,一唱起聂耳的革命歌曲,就会热血沸腾,激情喷涌,浑身来劲,聂丽华竟至会不时生发庄严的誓愿:要争取做一个光荣的共产党员,就像聂耳和刘树生那样的德才能绩兼优的好人。毋庸讳言,聂丽华的积极表现,也是报答刘树生等领导和队友们对自己的信任、关爱、帮助。长子取名京昆,就是纪念当初刘书记支持其母回昆明老家分娩,而其父那时还在北京上班。1965年,为了解决夫妻两地分居的困难,也是为了与聂丽华同甘共苦服务边疆,曹学安自动从北京调到澜沧文工队,牛郎织女终于团聚。几年后,他们的第二个儿子京沧就在当地出生,不言而喻,这个名字,宣示着他们对首都和边城都怀有不可分离的特殊感情。

1965年,刘树生到思茅当地委副书记去了,两家人的见面机会就少了。不料,接踵而至的“文革”风浪,使两家人都受到严重冲击,又上挂下联、生拉活扯地把他们“株连”在一起。聂丽华的一个莫须有的“罪名”,就是与所谓“文艺黑线人物”聂耳、田汉、夏衍(系聂耳入党监誓人)等的关系;与“黑帮分子”、“走资派”刘树生等的关系。这两条当时当地都堪称“钢鞭链子”的“黑关系”,不管哪一条都是很可怕的。聂丽华本人因在澜沧文艺界属于高学历者,又是搞创作的专家,被打成“资产阶级反动学术权威”,在罗织罪状时,“老左”们又把1964年回昆明生娃娃的“问题”抬出来炒作、算账,重弹什么“娇气”、“怕死”、“逃离边疆”之类的老调。而别有用心的“造反派”在批斗刘树生时,则把批准并护送聂丽华回家坐月子的事上纲上线,毁之为包庇、纵容文艺黑线人物和反动权威。

直到“四人帮”垮台以后,聂丽华一家人才得以和刘树生恢复正常的友谊和来往。他们追溯这出令人啼笑皆非的“闹剧”时,刘树生处之泰然,鄙夷地一笑:“那个颠倒黑白的特殊年代,把国歌的创作者聂耳和田汉都污蔑为黑线人物,还有什么正义和是非可言?当年我根本不认识你聂丽华,更不知道你是聂耳的亲属,就是处于一个党的干部的立场,来解决一个群众的实际生活问题,有人就为此大做文章,真是欲加之罪何患无辞啊。”

几十年来,聂丽华夫妇常带着已为人父的长子曹京昆去探望恩人刘树生,有时还被留在刘家吃饭。刘树生见到在云南电视台工作的高大健壮的京昆,总是像见到自己的孙辈一样欢喜,常拍着他那厚实的肩膀,笑眯眯地鼓励道:“京昆啊,当年你妈生你不容易,现在你们这一代人条件太好了,要好好干工作呀!”“是的,爷爷!”京昆点点头,用一口老昆明话回答。

刘树生经常鼓励聂丽华说:“你作为聂耳的亲侄女,凭借家族的有利条件和资源优势,以及你本人的音乐专业知识,应该担当起纪念、宣传聂耳生平事迹和创作道路的重任,为继承和发扬聂耳精神多作贡献。你自己积累了许多民族民间音乐素材,也可以多写些好的曲子嘛。”聂丽华正是按照这位老书记和老朋友的期望去做的,尽管她已逐渐衰老,两耳失聪,仍然乐此不疲。有时还跟随刘树生去参加一些公益活动。

2005年西盟佤族自治县举行四十周年县庆暨第三届中国佤族木鼓节,刘树生特意带领了澜沧文工队的几位老队员参加,他们是聂丽华、赵仕卜(哈尼族,女,二级演员,曾赴上海音乐学院学习,退休前任普洱市民族歌舞团党支部书记)、李静森(彝族,民族器乐演员)等。在盛大的活动中,演出了杨正仁作曲的《阿佤人民唱新歌》和聶丽华作曲的《解放大军进寨来》等歌曲,刘树生很喜欢这两个保留节目,他听完后,对聂丽华举起双手翘了翘大拇指,笑呵呵地说:“好!民族风味很浓。这是你在边疆生活多年的艺术成果啊!”

“在整个节庆活动中,我亲眼看到,当地群众对刘树生同志的深厚感情,听说他要来西盟山,大家早早地就从四面八方赶到大路口,敲锣打鼓地迎候。他一到,人们就蜂蛹而上,把他团团围住,争抢着给他敬献佤族的米酒,载歌载舞地欢迎他,男女老少齐声高唱:‘刘主席啊刘主席,江啊山木罗罗;刘主席啊为人民,江啊山木罗罗……’这时刘树生早已退休,没有任何实际职务,可老百姓对他的敬重和爱戴之情,却是那样真诚、那样热烈,这使我深受感动,也深受教育和启迪。我想,我们文艺工作者也应该像刘树生一样,和群众有非常密切的关系,互相都把对方视为亲人,如此,才可能写出与人民心连心、情系情的好作品。”以上是聂丽华在《人民的好书记》里的一段文字,这篇纪念刘树生的文章写于2017年4月14日,那几天她因血压过高、心脏不适,正遵照医嘱在安宁市的干部疗养院治病休养,但知我写书需要相关材料,便抱病连夜完稿,可见她对此事持以何等关切的态度。该文的结束语是:“……没有刘书记的关心、爱护,也许就没有我的大儿子,没有我们今天的家庭,没有全家人的幸福生活。您在事业上对我的教诲和鼓励,也让我终生受益、永志不忘。人民的好书记,我该怎么报答您的恩情?!只有永远向您学习,更努力地为人民服务,培养好儿子和孙辈,让他们继承您和革命前辈们的遗志,把祖国、把云南边疆建设得更好、更快。敬爱的刘书记,您没有离开我们,您永远活在人民的心里。……”