“混凝土设计与检测”课程教学改革探索

郝秀红 王彦敏 张 旭

(山东交通学院,山东 济南 250357)

一、引言

随着经济全球化,中国加入WTO后,推动了教育的国际化,中外学生的交流需要解决学位国际相互承认,这项工作被比喻为教育界的“WTO”。学位的国际相互承认最具有影响力的协议是《华盛顿协议》,它是国际本科工程学位互认协议,1988年首次签订,有美国、英国、加拿大等8国(地区)。我国于 2016年6月成为《华盛顿协议》的第18个正式成员国[1-2]。

按照《华盛顿协议》的要求,结合我国高等工程教育现状,于2015年修订了《工程教育认证标准(2015版)》,其核心理念为“以产出为导向、以学生为中心、持续改进”的教育理念。这就要求作为毕业要求和培养目标支撑条件之一的课程体系必须明确课程目标,即通过该课程的学习,毕业生必须掌握的知识、能力、素质的要求;同时还要明确课程目标对毕业要求的支撑。

2016年,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,高校“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面”[3]。因此,有必要以推进工程教育专业认证和课程思政建设为契机,进行课程教学方式、教学内容、考核方式三个方面的改革探索,推进工程教育专业认证核心理念和课程思政教育在课程教学中的应用,本研究以山东交通学院材料科学与工程专业“混凝土设计与检测”课程为例进行。

二、课程目标的制定

工程教育认证的课程教学强调以产出为导向,以学生为中心,课程对毕业要求的支撑要满足知识、能力和素质的培养要求,这对传统教学模式提出了新挑战。基于艾·里斯与杰克·特劳特的定位理论、错位定位[4]及对高校的启示[5],山东交通学院材料科学与工程专业依托学校交通行业特色,将专业植根于交通基础设施建设,以“道路工程材料”为特色的专业发展体系,最大限度地实现材料类专业的差异化与错位发展。

“混凝土设计与检测”是材料科学与工程专业的一门专业核心课程,是理论和实践相结合的一门课程。课程的主要内容包括水泥混凝土的概述、水泥混凝土的技术性质、水泥混凝土的组成材料、水泥混凝土配合比设计、水泥混凝土的质量检测、砂浆6大模块。通过学习,掌握水泥混凝土的基本知识和基本理论;能进行常用水泥混凝土和砂浆所用原材料的选择、检测和评价;进行水泥混凝土和砂浆的配合比设计及性能验证和调整;对工程中水泥混凝土和砂浆出现的问题,能从材料、配比、工艺等查找原因并解决问题;培养学生不断学习、不断创新的能力;培养学生吃苦耐劳的精神、严谨的科学态度,为祖国工程建设发展贡献自己的力量,具有职业担当。教学中要以水泥混凝土的工程应用为背景,以工程技术为主线,提升学生的工程理论知识、工程实践能力和工程创新能力。

三、教学改革内容

(一)教学方式改革

以往的教学模式是以教师讲解为主,以教师为中心,重视课堂学习,忽视学生自学能力的培养。工程教育认证要以学生为中心,需要改变传统教学模式。为调动学生学习积极性,增加学生学习资源,提高学生知识、能力和素质目标的培养,该课程采用线上线下结合的教学模式。线上的资源有学校网络平台上提前录制好的慕课,学校图书馆购买的相关电子书籍及相关文献等丰富的网络资源。授课方式采用传统的黑板教学、多媒体和网络教学相结合的灵活多样的教学手段,发挥传统教学、多媒体和网络教学的各自优点。在授课的过程中,提出问题,分组讨论,给学生自行解决问题的空间和时间,教师适时适度给予引导,促进学生团结协作、积极思考并提高分析解决问题的能力。对于课前和课后有问题的同学,可以通过学校的在线教育平台、雨课堂、QQ群与教师和同学进行问题讨论,多种学习方式不但提高了学生学习的积极性,还能把所学知识理解透彻,并学以致用,实现基础知识课前学、重点问题课上学、前沿拓展课后学。

(二)教学内容改革

1.工程案例教学

在课堂知识讲解过程中,为提高学生解决复杂工程问题的能力,针对不同的理论知识,加入相应的工程案例。例如讲解水泥混凝土的强度,提出一个实际工程问题:某混凝土预制场,浇筑大体积预应力混凝土,给出了混凝土的工作性、力学性质和耐久性的要求及材料的选用,混凝土的配比、混凝土的养护、脱模时间;出现的问题是混凝土3天强度偏低,让同学讨论分析原因。通过讨论,让学生明白影响混凝土强度的因素,并针对这一实际工程问题,排除了其他影响强度的因素,真实原因是加入缓凝剂,脱模时间应适当延长,才能有助于强度的发展。研讨式教学在发挥学生学习主动性、激发学生独立思考等方面有明显的优势。通过课堂讨论,使学生所学理论与实践很好的相结合,提高学生分析问题、解决问题以及独立开展工作的能力,使学生能够树立正确的工程设计思想,并能够用所学专业知识对混凝土的复杂工程问题进行分析、解决的能力。

2.重视实践

山东交通学院是一所以培养综合交通应用型人才为办学特色的全日制普通本科高校,培养富有创新意识和实干能力的交通事业有成长力的高级应用型专门人才,重视学生实践能力和创新能力的培养。“混凝土设计与检测”课程是一门实践性与应用性很强的课程,试验内容分为验证性试验、综合性试验。有水泥性能测试和评价、集料性能测试和评价、水泥混凝土配合比设计及性能检测和调整、砂浆性能测试和调整。试验内容是对课本理论知识、相应试验规程和施工技术规范的综合应用。通过试验,不但要熟悉试验过程、注意事项和试验结果,还要把所获得的数据用于工程质量的评价,让学生认识到混凝土性能的好坏直接关系到工程建筑物的安全,深刻理解材料性能、混凝土质量对工程结构质量和安全的影响,从而促使教学与工程接轨,培养学生实事求是、团结协作、吃苦耐劳的精神。

除了完成规定的试验内容,还开设了开放试验,主要是特种混凝土的配比计算和性能测试及调整,拓展了学生的分析问题能力、综合运用理论知识能力和动手能力。笔者带领学生参加全国混凝土设计大赛,在2014年和2016年的全国混凝土设计大赛中,分别获得一等奖和二等奖,丰富了学生的理论知识和实践知识,拓宽了学生的视野,增强了学习专业知识的信心。

鼓励学生参与教师有关混凝土的课题研究,让部分学生在充实大学生活的同时,了解更多专业前沿科技课题,为行业储备科技人才奠定一定的基础。

3.课程思政教育

本课程充分利用专业课课堂教学这个主渠道,将思想政治元素全方位、多角度融入课堂,促进思政教育和专业教育相结合,实现知识传授、能力培养与价值引领的有机统一,落实立德树人根本任务,最终实现全程育人、多方位育人的目的。

在介绍课程教学基本内容的同时,把思政教育融入所学知识点中,做到既能激发学生学习本课程的兴趣,也能够增强学生的社会责任感与职业使命感,培养学生的爱国主义精神。例如在讲泵送混凝土时,结合疫情期间武汉火神山和雷神山医院建设中所用混凝土,讲解不同工程施工环境中对泵送混凝土的性能要求、对组成材料要求,如何选择材料和组配材料。通过讲解这些案例,增强学生的专业自豪感,提高他们的职业担当意识。在讲解混凝土材料的循环利用时,引出绿色建材的概念,结合绿水青山就是金山银山,让学生认识到节约资源和保护环境的重要性,在以后的工程建设中,保持人与自然和谐共生,建设美丽中国。

4.培养自主学习的能力

为了让学生更好地了解混凝土行业的科技前沿技术,紧跟行业潮流,要培养学生不断自主学习和终身学习的意识。在校学生自主学习的最好方式是利用学校图书馆的网络资源(如知网、万方、维普和超星数字图书馆等),学习检索和应用最新的文献。在学生对混凝土的知识了解到一定程度时,布置书写科技论文的作业,内容是关于混凝土的发展,或有关混凝土的某一个材料的应用,或混凝土某一性质的改善措施等。要求学生查询相关文献,进行总结,提出自己的观点并书写论文。课堂上随机抽查,让学生讲解所写论文,通过师生提问和讨论,最后教师点评,将论文的检索、书写提到一个更高的水平。

通过文献检索与论文书写能力的培养,学生在查阅最新文献的基础上,掌握了有关混凝土的前沿领域知识,初步掌握了科技论文书写。学生自学能力和独立研究能力的提高,为其走出校门后更好地适应社会奠定了基础。

(三)考核方式改革

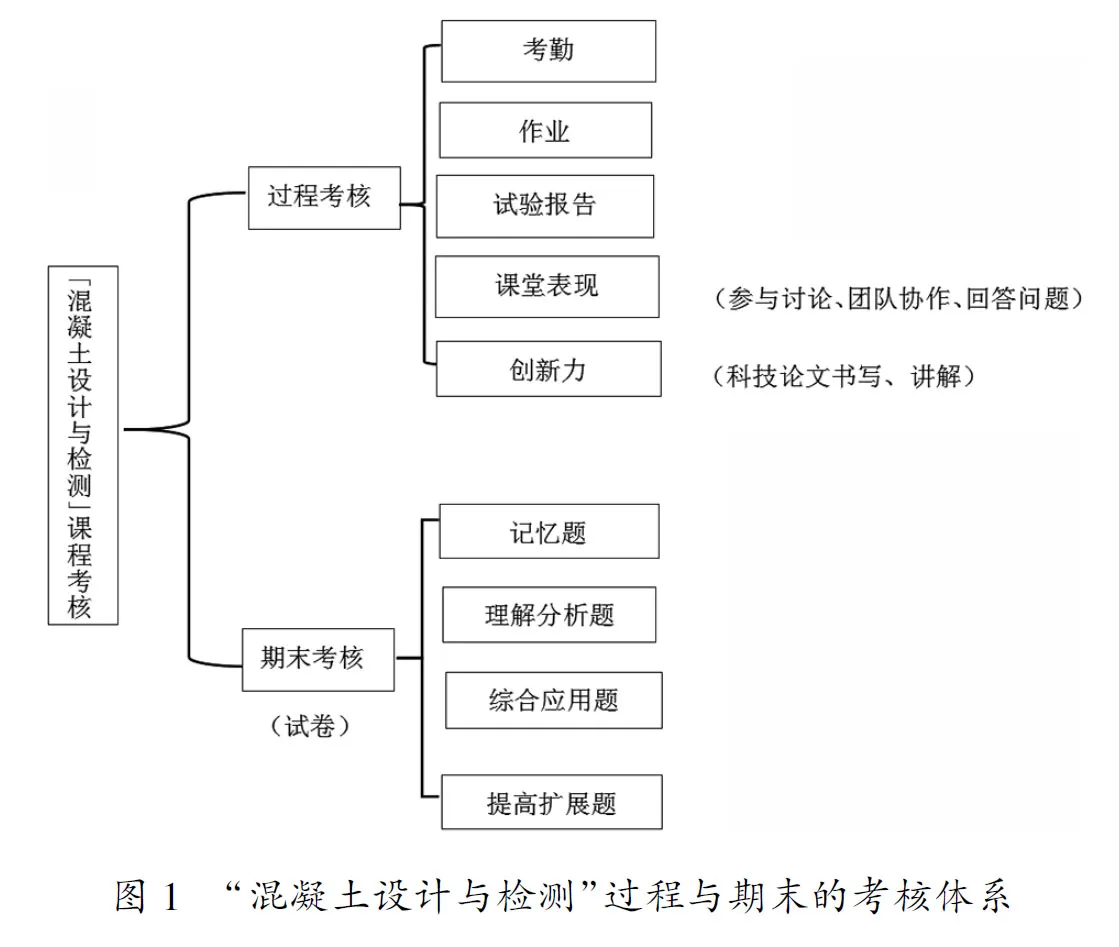

课程考核不是目的,只是促进学生学习的一个手段。为重视学生能力的培养,防止期末临时突击复习,改善只重视卷面成绩的现象,本课程的总成绩由两部分组成,平时成绩(过程考核)占40%和期末试卷成绩(期末考核)占60%。过程与期末的考核体系如图1所示。

四、结语

“混凝土设计与检测”课程是材料科学与工程专业的专业核心课程,不仅与后续的其他专业课密切相关,也是学生毕业后解决实际工程问题必备的专业课程。在工程教育认证背景和课程思政建设下,“混凝土设计与检测”课程从教学方式、教学内容、考核方式三个方面进行不断改进与创新,构建了一套高效的教学方法体系,提高了学生学习该课程的积极主动性,培养了学生解决实际工程问题的能力,为学生毕业后走向工作岗位奠定了充分的理论和实践基础。