基于高质量发展的数字经济监测评估体系构建

——以北京市全球数字经济标杆城市建设为例

孙 毅 李欣芮 洪永淼 司马红 郑艳丽 刘志颖 郭 琨

1 中国科学院大学 经济与管理学院 北京 100190

2 中国民主建国会北京市委员会 北京 100035

3 北京市科学技术协会 北京 100101

4 北京市统计局 北京 100055

自党的十八大以来,我国出台了一系列数字经济发展政策及指导意见,以推进数字经济发展、把握新一轮科技革命和产业变革新机遇。数字经济已成为我国引领经济发展和产业变革、构建国际新格局的核心力量,是实现高质量发展的关键。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》首次将“加快数字化发展 建设数字中国”单独成篇,做出了“打造数字经济新优势”“加快数字社会建设步伐”“提高数字政府建设水平”“营造良好数字生态”等重要部署。为做强、做优、做大我国数字经济,《“十四五”数字经济发展规划》进一步明确要强化数字经济监测评估,“加强对规划落实情况的跟踪监测和成效分析,抓好重大任务推进实施,及时总结工作进展”。随着中央和国家层面关于数字经济发展的部署和规划的陆续出台,我国各省市也纷纷推出了区域性数字经济发展“十四五”规划或实施方案。在各项数字经济发展规划有序推进、数字经济规模不断壮大、影响不断深化的背景下,如何监测评估数字经济发展成为合理制定数字经济产业及监管政策,保障数字经济健康有序发展,进而稳定国民经济发展的重要议题。

从现有理论研究和实践经验来看,实现科学有效的数字经济监测评估面临 2 个方面的挑战:① 从数字经济统计核算的角度看,脱胎于工业经济的以增加值为核心的统计体系难以准确核算数字经济规模[1]。受数据和方法的制约,“漏统”和“误统”问题较为突出。由于数字经济具备渗透性、替代性和协同性等特点,大量“不完全数字产品”(partially digital product)的行业属性难以确定,导致不同统计机构对于数字经济的测算差异巨大。② 即便能够精准测算数字经济规模,也难以反映数字经济发展的综合影响。数字技术作为通用目的技术(general propose technology),在赋能传统产业转型升级方面发挥巨大作用的同时,对社会民生也有广泛影响[2]。针对上述问题,国际主流机构都制定了综合性的数字经济监测评估体系,如数字经济与社会指数(DESI)[3]、信息与通信技术(ICT)发展指数(IDI)[4]、网络准备度指数(NRI)[5]等。但是这些体系在数据来源、指标构成、价值导向等多个方面与我国数字经济发展现状存在差异,难以直接应用于我国数字经济监测评估。

本文立足数字经济的发展规律和我国数字经济发展的现状、目标与规划,在对数字经济监测评估的理论和方法做出系统梳理的基础上,以高质量发展的视角,系统构建了兼顾统计科学性、区域可比性、数据连续性和评估可操作性的监测指标体系;并且,将该评估体系与北京市全球数字经济标杆城市建设的实践相结合,以北京市数字经济发展的需求为牵引,基于高质量发展视角对北京市数字经济发展进行监测评估。本文研究结论不仅就如何监测评估数字经济做出有益探索,还结合北京市工作经验,为国家及其他地区把握数字经济发展规律、因地制宜地构建数字经济监测评估体系,从而有效监测评估数字经济发展提供借鉴。

1 数字经济监测评估的主要问题

1.1 数字经济统计核算的“漏统”和“误统”问题

数字经济的统计核算中存在的“漏统”和“误统”问题主要体现在 3 个方面:① 由于数字技术泛在化的属性促进了技术、服务和行业组织之间不断融合[6],大量“不完全数字产品”的行业属性难以确定[7],导致数字经济存在“漏统”问题。例如,美国经济分析局(BEA)表示,受数据和方法的制约未统计“不完全数字产品”,因而由其公布的数字经济占国内生产总值(GDP)比重存在“漏统”[7]。我国《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》[8]提出的数字化效率提升业与“不完全数字产品”内涵一致,也是指数字产品与传统产品的融合。② 国民账户体系所界定的 GDP 的生产边界只包括总生产的特定部分,但一些数字化创新应用(如灵活就业平台)推动了家庭生产替代市场生产、推动市场边界不断向现行 GDP 统计边界以外转移[1],现行统计体系没有足够的数据来衡量这种转变的规模[9]。③ 创新驱动数字产品的质量提升、价格下降,意味着实际产出的增加[1],但现行统计并未就质量差异进行价格指数的调整,从而导致实际产出的低估[10]。为解决“漏统”问题,部分机构和学者致力于测算数字经济整体规模,但是测算结果差异较大。相关机构及学者在增长核算框架下,测算了数字经济整体规模[11-14];其中某些测算结果,存在着“误统”的可能性。例如,蔡跃洲和牛新星[13]、中国信息通信研究院[14]测算 2019 年我国数字经济占 GDP 比重分别为 17.2%、36.2%,比例相差超过 1 倍。

1.2 数字经济的社会福利统计问题

在数字时代的现实生活中,人们无时无刻不享受着免费的数字产品带来福利,如免费的搜索引擎、社交网络、音乐和网络邮箱等。数字经济的渗透性、替代性和协同性等特征[15],驱动数据要素不断取代传统生产要素,从而转变经济运行方式、并带来广泛的社会福利。因此,若单纯以对 GDP 贡献来评估数字经济发展,将面临以下问题:① 传统的统计方式与数字技术驱动的新要素、新业态难以匹配,导致产生了生产率悖论(productivity paradox)[16,17],从而低估了数字技术发展带来的经济贡献,且该问题在人工智能等新兴技术的应用发展中依然存在[18]。② 数字经济中存在大量免费数字产品,由此带来的社会福利并不能体现在 GDP 中。研究表明,若将美国互联网用户的总消费者剩余包含在 GDP 核算框架下的家庭消费中,家庭消费水平将增加约 30%[19]。③ 数字技术通过加速信息流通,优化需求与供给的匹配,从而在收入不变的情况下提升消费者的效用,这种对消费者福利的改善同样没有体现在 GDP 中[20]。④ 数字经济在促进包容性增长方面的积极作用并不会体现在 GDP 中。数字经济在促进金融普惠[21,22]、高质量就业[23]、中低技能者福利[24]、非农就业[25]和创业活跃度[26]等方面具有积极作用。以增加值为核心的统计体系难以从上述多个层面全面衡量数字经济产生的社会价值。

1.3 现行数字经济监测评估指标体系的适用性问题

针对数字经济统计核算及社会价值衡量等问题,国际权威组织往往弱化数字经济的“规模”指标。例如,代表性的基于综合视角构建数字经济监测评估指标的体系有 DESI、IDI、NRI、欧洲创新记分牌(EIS)[27]、经济合作与发展组织(OECD)数字经济评估体系[28]、可持续智慧城市行业数字化转型评估框架[29]、电子政务发展指数(EGDI)[30]、软件安全评估框架[31]等。国内各省市在数字经济监测方面也已有一定工作积累。目前,由政府官方发布并实施的评估体系包括:浙江省经济和信息化厅、统计局发布的《2021 浙江省数字经济发展综合评价报告》①浙江省经济和信息化厅, 浙江省统计局. 2021浙江省数字经济发展综合评价报告. (2021-12-16). http://jxt.zj.gov.cn/art/2021/12/22/art_1582899_23215.html.,该评价指标体系设定五大类指标——基础设施、数字产业化、产业数字化、新业态新模式和政府与社会数字化;上海市发布的《上海市智慧城市发展水平评估报告》②上海市经济和信息化发展研究中心. 2020上海市智慧城市发展水平评估报告. 上海: 上海市经济和信息化发展研究中心, 2020.指标涵盖了新型基础设施、智慧应用和发展环境 3 个维度;福建省经济信息中心则自 2017 年以来开始发布《福建省数字经济发展指数评价报告》③福建省经济信息中心, 2020福建省数字经济发展指数评价报告. 福州: 福建省经济信息中心, 2021.(以下简称“FJDEI 指数”),FJDEI 指数涵盖了数字发展基础、数字技术创新、数字社会应用、数字治理水平和数字产业发展 5 个方面。综合来看,评估维度可以概括为发展环境、基础设施、公民数字化素养、领域应用、经济影响、社会影响和创新性释放等方面(表 1)。

表1 主要国际组织对数字经济发展的评估维度Table 1 Main evaluation dimensions of digital economy development by major international organizations

然而,上述监测评估体系在评价视角与数据选取方面差异性较大。① 监测评估重点的差异性。不同国际组织、国家和机构监测评估数字经济的标准体系都以自身目标为导向,因此监测评估体系的侧重点也有所不同,与我国及各地区数字经济监测评估的目标不尽一致。例如,IDI 侧重于基础设施建设和产业应用,DESI 和 OECD 评估体系则侧重于社会目标,而 NRI 则主要关注信息化能力。② 各个评估体系的数据来源不尽相同。国际机构定期发布的监测评估体系(如 IDI、NRI),其数据来源、指标构成与我国统计体系、数据基础差异较大,难以对我国数字经济发展做出针对性的监测评估。而我国各地区发布的评估体系也基于各地的发展规划与特点,其数据基础往往也存在一定的差异。

2 基于高质量发展的数字经济监测评估体系构建

2.1 基于高质量发展的数字经济监测评估原则

从数字经济监测评估理论研究基础看,以增加值为核心的统计体系难以准确测度数字经济规模,并且无法有效衡量数字经济发展带来的社会价值;从数字经济监测评估的实践来看,超越经济增长、关注更为广泛的社会价值是各机构的共识,体现出包容性增长的发展理念;从我国中央及地方对数字经济发展的各项部署来看,普遍强调了“数字化公共服务更加普惠均等”的发展目标,以及“提升社会服务数字化普惠水平”“推动数字城乡融合发展”等关键举措,不仅关注经济增长,更关注创新的投入、发展过程的协调性,以及发展结果的普惠性,体现出高质量发展的显著特征[32,33]。本文综合现有关于数字经济监测评价的理论分析和实践框架,发挥数字经济的溢出效应、实现数字经济的普惠增长、实现创新驱动的数字经济发展,既是理论研究的共识,也是国际实践的趋势,符合高质量发展的内涵,以及国家和地区两个层面的数字经济发展规划目标。因此,北京市全球数字经济标杆城市监测评价体系确立了以高质量发展为核心的监测评价导向,在构建的数字经济监测评估体系遵循以下 4 个原则。

(2)符合数字经济发展规律、充分借鉴现有监测评估工作基础。现有监测评估体系总体指标构成符合“二八定律”,即反映数字经济特点的共性指标占多数,体现个性化价值导向的指标占少数。应充分借鉴共性指标、体现数字经济发展的一般性规律。

(3)结合地区发展的实际。本项研究工作源自2021年4月笔者与北京市统计局的合作项目,目标是为北京市建设全球数字经济标杆城市构建监测评估体系;基于北京市的工作经验为国家及各地区开展数字经济监测评估提供借鉴。因此,以《中共北京市委关于制定北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》和《北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案》的工作要求为导向,立足北京发展实践构建监测评估体系。

(4)充分考虑数据来源的可行性。评估指标的选取与指标体系应充分兼顾统计科学性、区域可比性、数据连续性和评估可操作性。

2.2 基于高质量发展的数字经济监测评估维度

数字技术作为通用目的技术,在经济社会中发挥的作用主要体现在 2 个方面。① 数字化基础设施的扩散过程(digitizing—a technical process);② 数字技术与社会环境的融合过程(digitalization—a sociotechnical process)[34]。基于上述框架,本研究将数字经济的监测评估维度分为数字经济底座层和数字经济贡献层 2 个部分。数字经济底座层反映数字技术发展过程,应体现以创新驱动经济发展的导向,以及中国构建数据要素市场的要求和新型基础设施建设的规划;数字经济贡献层反映数字技术社会化过程,结合中国发展现状,考察数字经济贡献既不能“唯GDP”,也不能完全放弃GDP,因此在数字经济贡献层综合考虑经济发展、技术应用和社会福利等多重目标。结合本文 2.1 节确定的原则,数字经济底座层包括数字化基础设施、数据资源要素和数字技术创新 3 个部分;数字经济贡献层包括数字产业发展、数字产业应用和数字社会治理 3 个部分,数字产业发展和数字产业应用体现了数字经济的经济效益,数字社会治理则体现了数字经济的社会效益,构建如图 1 所示的数字经济监测评估框架。

图1 北京市全球数字经济标杆城市统计监测理论框架Figure 1 Framework for statistical monitoring of Beijing global digital economy benchmark city

2.3 基于高质量发展的北京市全球数字经济标杆城市监测评估体系

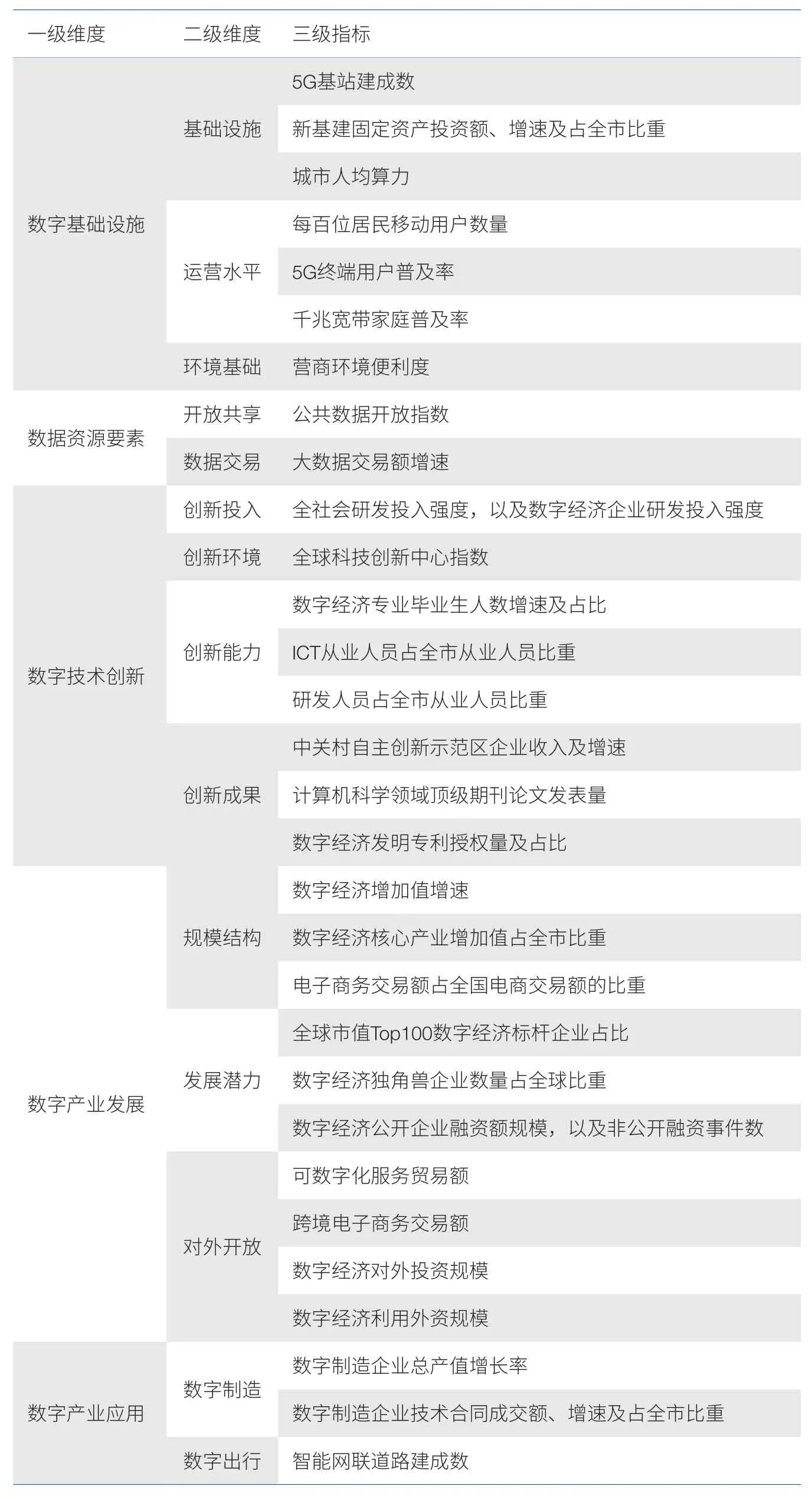

结合北京市全球数字经济标杆城市建设目标、发展特点,为全面科学地反映北京市全球数字经济标杆城市的建设情况,在 6 个一级维度(图 1)的基础上,确定了二级维度和三级指标(表 2)。指标数据来源于北京市统计局、北京市经济和信息化局、北京市地方金融监督管理局、中国证券监督管理委员会北京监管局、北京市商务局、北京市通信管理局、北京市知识产权局、北京市政务服务管理局、北京市水务局、北京市科学技术委员会、北京市交通委员会、北京市卫生健康委员会、北京市教育委员会、北京市城市管理委员会、中关村科技园区管理委员会、北京市经济技术开发区管理委员会等 16 个部门,涉及 2015 年以来数据资料和部分外部数据。

表2 北京市全球数字经济标杆城市监测评估指标体系Table 2 Index system for monitoring and assessment of Beijing global digital economy benchmark city

此外,由于数字经济标杆城市建设需要对标国际先进水平,因此需要确定各指标的标杆值。标杆值的选取采用调研的形式,选取与表 2 指标体系相关的国内外最优值,并参考北京数字经济发展规划中的明确目标,具体包括 3 个步骤:① 选择国际可比口径最优数据;② 若无国际可比口径最优值,则选择北京市“十四五”规划等文件中已明确的目标数据;③ 若无国际可比口径的标优值,则选择国内可比口径最优数据。各指标目标值来源及测算方法详见附录 1。

(续表2)

3 北京市全球数字经济标杆城市监测评估方法与结果

3.1 监测评估方法

本研究采用“德尔菲法+一/二级维度分层构权法+三级指标等权法”对指标进行赋权。综合 8 位领域专家和 8 位政府相关业务部门人员的权重打分对一/二级维度赋权,三级指标做等权重处理,由此得到政府部门权重、科学院专家权重、综合权重 3 种方案。对于部分缺失的统计数据采用线性插值的方式进行补充,在此基础上分别构建数字经济监测评估定基指数和标杆指数。其中,定基指数的监测基期定为 2018 年,指数值定为 100;将规模指标转换为增长率指标,将占比指标转化为差分指标,体现占比的变化情况,采用递归的方式分别计算各指标的指数值,将每个三级指标的指数值进行加权平均,分别得到 18 个二级维度、6 个一级维度及总指数的指数值。标杆指数则是将各指标的标杆值标准化为 100,通过计算各指标值与目标值相差的比例得到该指标的指数化数据。3 种权重方案得到的指数走势完全一致,在各维度和各年份的指数值上仅有微小的差别,因此本研究最终采用了综合权重的测算结果。

2.3 2组随访复发率比较 中年治疗组随访复发率为 38.70%(12/31),对照组为 61.29%(19/31);老年治疗组随访复发率为10.34%(3/29),对照组为51.72%(15/29)。中老年治疗组复发率比较,=3.938,P=0.042(P<0.05),差异具有统计学意义。

3.2 监测评估结果

3.2.1 定基指数的运行情况

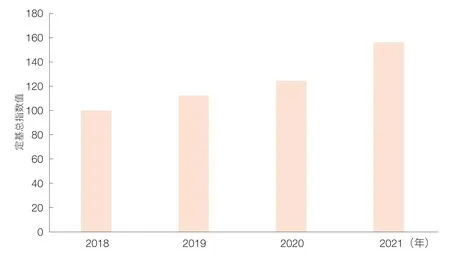

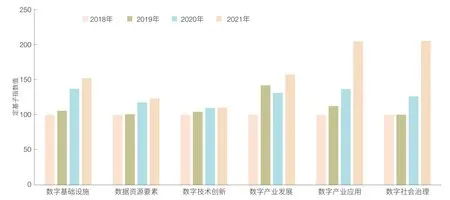

2019—2021 年北京建设全球数字经济标杆城市定基总指数(图 2)在综合权重下分别为112.9、124.9 和 157.2,均较 2018 年明显提高,2021年则呈加快推进态势。其中,数字基础设施、数据资源要素、数字技术创新、数字产业发展、数字产业应用、数字社会治理 6 个子指数均呈快速增长趋势(图 3),2021 年的指数值分别达到 128.9、123.0、110.1、184.3、169.3、127.0。

图2 定基指数总体运行情况Figure 2 Overall performance of fixedbase indices

图3 定基指数六大维度运行情况Figure 3 Operation of six dimensions of fixed-base index

3.2.2 标杆指数的运行情况

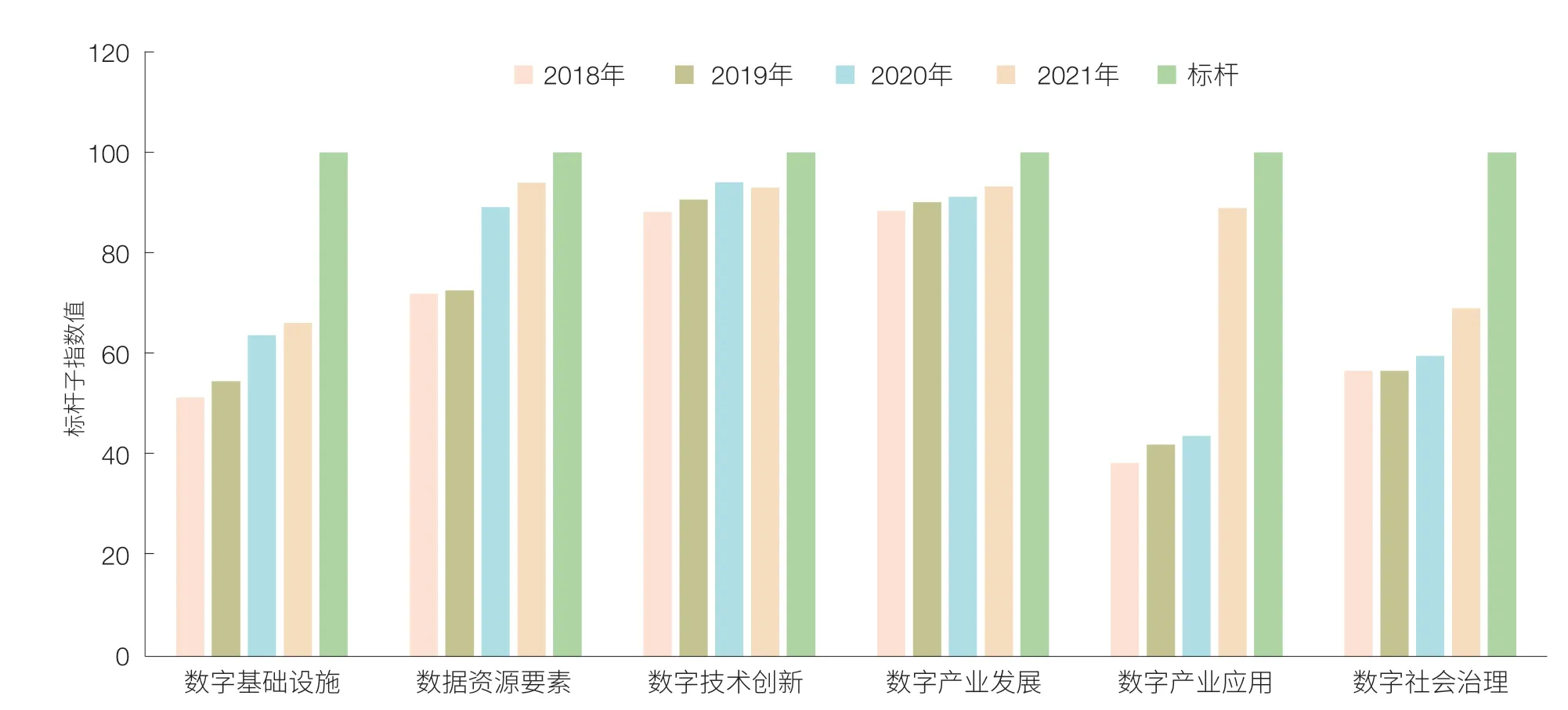

2018—2021 年北京建设全球数字经济标杆城市标杆总指数分别为 65.3、67.6、72.3 和 83.6,显示出正在不断向国内外最优水平标杆值趋近(图 4)。其中,数据资源要素、数字技术创新、数字产业发展和数字产业应用 4 个子指数分别达到 94.0、93.0、93.3 和 88.9,这表明全市数字经济资源要素、创新能力、产业发展和产业应用均处于国际领先水平(图 5)。数字基础设施和数字社会治理 2 个子指数分别比 2018 年提高 14.8 和 12.4。

图4 标杆指数总体运行情况Figure 4 Overall operation of benchmark index

图5 标杆指数六大维度运行情况Figure 5 Operation of six dimensions of benchmark index

4 总结与建议

在中国经济高质量发展阶段,数字经济发展的监测评价对于落实数字经济发展规划目标、推进数字经济健康发展具有重要意义。本文在对国内外相关数字经济统计测算的学术研究和实践经验进行总结和归纳的基础上,从系统性的视角,结合数字作为新兴生产要素的特点,从理论上构建了系统性的监测评价理论框架;并以北京市为例,构建了表征发展速度的定基指数和表征距离国际标杆水平差距的标杆指数,对北京建设全球数字经济标杆城市的实施情况进行了有效的评价。尽管本文以北京市数字经济发展为例,但对国家及其他地区合理监测评估数字经济发展仍然具有较强的借鉴和参考意义。根据本文研究结论,就我国优化数字经济监测评估工作提出 4 点建议。

(1)立足高质量发展开展数字经济监测评估工作,关注技术、经济、社会的协调发展。监测评估数字经济发展状况不应局限在“数字经济占 GDP 比重”等规模指标,应从技术创新、经济增长与社会包容发展等多个角度综合评估数字经济发展,重点关注数字经济发展对政务服务、公共服务、民生保障、社会治理、营商环境等方面的影响。

(2)加快构建适用于数字经济统计分析的核算体系。不完全数字产品的增加值剥离问题、生产边界模糊问题、价格指数质量调整问题,以及免费数字产品等带来的社会福利的统计问题,向现行统计制度和统计工作体系提出挑战。应扩宽统计数据来源渠道、扩展数字经济衡量维度,建立及时的数据采集制度,丰富和完善监测数据,规范数字经济统计口径,提供可行的统计核算体系。

(3)数字经济监测评估体系的构建应立足区域数字经济发展特征与规划目标、因地制宜地建立监测评估体系。不同地区发展数字经济的基础条件和发展阶段千差万别,在针对不同地区的数字经济进行监测评价时,应针对其规划目标和核心任务,对监测评价体系进行一定的调整,充分考虑不同区域的特点。

(4)加强统计部门与其他部门的工作协同与数据共享,破除数字经济监测评价工作的“数据孤岛”问题。数字经济发展影响涉及面广,关于数字经济发展的综合评价往往涉及多个部门。因此,需要构建高效的部门间数据协同共享机制,保障评估监测工作的顺利实施。

附录1 各指标标杆值说明

各指标标杆值除来源于《实施方案》外,部分指标采用了国际或国内可比的最大值,详细取值来源与说明如附表1所示。

附表1 标杆值来源及说明Schedule 1 Source of benchmark values and description