“与盗同法”与秦代官吏经济犯罪惩治

姚琴

DOI: 10.16758/j.cnki.1004-9371.2022.03.008

“与盗同法”是秦律惩治官吏经济犯罪的常见用语,而惩治官吏经济犯罪作为秦整顿吏治、推行法制的重要内容,对其进行专门的系统研究具有重要价值。近年来,学界对秦代官吏经济犯罪的研究成果丰硕,但在具体犯罪类型上仍未获得统一认识,多以赃罪、盗罪、职务犯罪等罪名加以统括,对相关惩治的研究也多附于法律制度、刑罚体系等框架之内进行讨论。诚然,前辈诸贤的成果为进一步推进秦代官吏经济犯罪及其惩治的研究打下了坚实基础,但囿于材料不足,且秦代关于官吏经济犯罪的相关律令仍处于发展之中,尚未定型,许多规定也存在着相对混乱的问题,试图通过单一角度对经济犯罪及其惩治进行讨论并非易事。实际上,无论是赃罪、盗罪还是职务犯罪,都不足以精准界定秦代官吏经济犯罪的内涵。而秦代律令杂驳不纯,也时有一事一议的规定,因而难以从中获得惩治官吏经济犯罪的普适原则。不过,秦代官吏经济犯罪虽然类型众多,在惩治时却多根据《盗律》以“以盗律论”、“坐赃为盗”、“与盗同法”论处。因此,文章拟尝试以“与盗同法”为中心,考察其与盗罪、“坐赃为盗”的关系。在此基础上,再结合对官吏受财枉法、治狱受贿、新地吏受财等经济犯罪的惩治,考察秦代官吏经济犯罪惩治中对“数罪从重”、“官吏犯罪从重”等原则的具体应用和实施方式。通过这样的考察,或能对“与盗同法”的本质及其在秦代官吏经济犯罪惩治中发挥的作用有新的认识,同时也能进一步深化对秦法惩治原则及其具体应用的理解。

秦代的“盗”包含了与各种财产性犯罪相关的内涵,而非仅指狭义的“盗窃”犯罪。除了官吏盗窃,《盗律》包含的官吏经济犯罪还有受贿、渎职等。进而可知,“与盗同法”所涵括的是部分除盗罪以外的经济犯罪。事实上,“与盗同法”与盗罪确有区别,其惩治要比盗罪更重。岳麓秦简中有“告劾以论罪,有盗及与盗同灋,罪”的记载,“告劾”、“论罪”属于秦代刑事诉讼中的两个不同程序,其中“告”、“劾”皆为起诉的基本形式,“论罪”则是根据“鞠狱”所确定的犯罪事实,对被告人进行罪名判定及确定适用刑罚的环节。在上述材料中,“与盗同法”与“盗”并论,“盗”指代盗罪,则“与盗同法”应为“与盗同法”罪。也就是说,“与盗同法”并非惩治盗类犯罪的比照性法律术语,而是一个具体独立的罪名。“与盗同法”这一罪称的性质,还可以通过比照性的法律术语“与同罪”的用法来证实。《二年律令》载:

盗出财物于边关徼,及吏部主智(知)而出者,皆与盗同法;弗智(知),罚金四两。使者所以出,必有符致,毋符致,吏智(知)而出之,亦与盗同法。

盗出黄金边关徼,吏卒徒部主者智(知)而出及弗索,与同罪;弗智(知),索弗得,戍边二岁。

如上,第一条中“盗出财物于边关徼”者,应以“与盗同法”罪论处。在第二条材料中,若吏、卒对于应处“与盗同法”罪的“盗出财物于边关徼”者知情不捕,则要“与同罪”,即相关吏、卒当与犯“与盗同法”罪者同罪。可见,“与盗同法”确实是作为一个罪名来使用的。此外,从连坐的规定来看,“与盗同法”罪的惩治要重于盗罪。《法律答问》:

“盗及者(诸)它辠(罪),同居所当坐。”可(何)谓“同居”?·户为“同居”,坐隶,隶不坐户谓殹(也)。

律曰:“与盗同灋(法)”,有(又)曰:“与同辠(罪)”,此二物其同居、典、伍当坐之。云“与同辠(罪)”,云“反其辠(罪)”者,弗当坐。·人奴妾盗其主之父母,为盗主,且不为?同居者为盗主,不同居不为盗主。

由以上两条材料可知,盗罪要连坐同居,“与盗同法”则在同居之外还要连坐典、伍。因此,从连坐对象的范围大小来看,“与盗同法”的惩治应是重于盗罪。不过,“与盗同法”并非是对盗罪之外所有财产性犯罪的覆盖,还以“坐赃为盗”、“以盗律论”等进行补充,共同完成对各类经济犯罪的惩治。其中,“坐赃为盗”尤易与“与盗同法”的用法产生混淆,但二者实有区别。石冈浩通过对连坐范围的区分将二者进行了对比,认为“与盗同法”是指在本刑之外施加连坐,而“坐赃为盗”则无需连坐。笔者赞成石文中“与盗同法”要重于“坐赃为盗”的观点,但对“坐赃为盗”不需连坐这一看法持保留态度。“坐赃为盗”虽不等同于“盗罪”,但其惩治若无需连坐,即意味着“坐贓为盗”的惩治轻于盗罪。实际上,“坐赃为盗”的惩治应与盗罪一致,且无法看出是否连坐。《法律答问》:“把其叚(假)以亡,得及自出,当为盗不当?自出,以亡论。其得,坐臧(赃)为盗;盗罪(罪)轻于亡,以亡论。”由睡虎地秦简中的亡罪“自出”条可见,“坐赃为盗”指示其惩治为“盗罪”,即其惩治与盗罪相同。根据下列材料,也可进一步证实“坐赃为盗”的惩治即为“盗罪”:

受赇以枉法,及行赇者,皆坐其臧(赃)为盗。罪重于盗者,以重者论之。

·河东守(谳):士吏贤主大夫䍮,䍮盗书(系)()亡,狱史令贤求,弗得,(系)母嬐亭中,受豚、酒臧(赃)九十,出嬐,疑罪。·廷报:贤当罚金四两。

这两条材料中的第一条表明受赇枉法及行赇者,应“坐赃为盗”,其中受、行赇的经济犯罪为“盗”罪。第二条材料中,士吏贤受赇枉法,赃值九十钱,按律当“罚金四两”。这符合汉初《盗律》“不盈百一十钱到廿二钱,罚金四两”的规定,5也反映了“坐赃为盗”的惩治与盗罪相同。

厘清了“坐赃为盗”和盗罪惩治的关系,接下来我们需要辨析“与盗同法”和“坐赃为盗”的区别。在各类官吏经济犯罪的惩治中,“坐赃为盗”和“与盗同法”是最常见的两类论罪方式,二者在惩治方式上也确然有别。前已述及,“坐赃为盗”在惩治中按照“盗”来论罪,“受赇以枉法”条中也表明“罪重于盗者,以重者论之”,即“坐赃为盗”对应的是“盗”,“与盗同法”则与之不同。《岳麓书院藏秦简》(伍)载:

治狱受人财酒肉食、叚(假)貣人钱金它物及有卖买焉而故少及多其贾(价),以其故论狱不直,不直辠重,以不直律论之,不直辠轻,以臧(赃)论之。

治狱官吏因其治狱之故受财及非法获利,并产生枉法行为,则以枉法对应的不直罪和经济犯罪对应的“赃”罪二罪中更重者论处。而治狱官吏的受财行为,无论是否涉及枉法,都以“与盗同法”论罪。《岳麓书院藏秦简》(伍)载:

自今以来,治狱以所治之故,受人财及有卖买焉而故少及多其贾(价),虽毋枉殹(也),以所受财及其贵贱贾(价),与【盗】【同】灋└。

这则简文虽与前一条简文可能存在颁行时间上的先后关系,但对于治狱官吏在司法治狱过程中的受财行为,都是按照“与盗同法”来惩治,此应无误。且“与盗同法”和“坐赃为盗”虽在量刑上都以“赃值”为基础,但在具体的论罪表述中,前者更侧重于“赃罪”,后者则与“盗罪”联系更为紧密,这反映了二者的区别。此外,“坐赃为盗”和“与盗同法”虽皆有对官吏经济犯罪进行惩治的情况,但能从犯罪内容中看出二者在惩治上的轻重之别:

仓啬夫及佐、史,其有免去者,新仓啬夫、新佐、史主廥者,必以廥籍度之。其有所疑,谒县啬夫,县啬夫令人复度及与杂出之。禾赢,入之;而以律论不备者。禾、刍稾积廥,有赢不备,而匿弗谒,及者(诸)移赢以赏(偿)不备,羣它物当负赏(偿)而伪出之以彼赏(偿),皆与盗同灋(法)。大啬夫、丞智(知)而弗辠(罪),以平辠(罪)人律论之,有(又)与主廥者共赏(偿)不备。

吏有故当止食,弗止,尽禀出之,论可(何)殹(也)?当坐所赢出为盗。

这两条材料虽然都是与官吏失职相关的经济犯罪,但第一条中的官吏有“匿”、“伪”等主观故意情节,因此为“与盗同法”。而第二条材料中,或因不能确定是否存在主观故意,又或因犯罪后果较轻,因此适用“坐赃为盗”。由此可见,官吏的经济犯罪,轻则“坐赃为盗”,“与盗同法”则适用于相对更重的犯罪。进而或可推测,应是由于“与盗同法”罪的惩治要重于“坐赃为盗”(前文已述,“坐赃为盗”与盗罪惩治相同)的原因,才使得其广泛地适用于性质相对更为严重的经济犯罪。总之,在惩治上,“与盗同法”要重于“坐赃为盗”,这为进一步讨论前者在官吏经济犯罪中的应用提供了重要条件。

通过对相关犯罪及其惩治进行分析,可知秦代官吏经济犯罪主要包括官吏为盗、受贿、渎职等。其中,秦代官吏为盗的类型主要是监守自盗及捕盗之吏“别徼而盗”的情况,监守自盗又分为主守盗与盗所监临两种。秦代虽未见监守自盗的直接说法,但《晋书·刑法志》中有“盗律有受所监受财枉法”的记载。汉代也有主守盗之罪名,相关的记载有“咸前为郡守,所在残酷,毒螫加于吏民。主守盗,受所监。而官媚邪臣陈汤以求荐举。苟得无耻,不宜处位”。《汉书·刑法志》也载:“当斩右止,及杀人先自告,及吏坐受赇枉法,守县官财物而即盗之,已论命复有笞罪者,皆弃市。”关于“监临主守自盗”,《唐律疏议》第283条规定应“加凡盗二等,三十疋绞”。另外,《疏议》还对主守盗和盗所监临进行了区别:

《疏议》曰:假如左藏库物,则太府卿、丞为监临,左藏令、丞为监事,见守库者为主守,而自盗库物者,为“监临主守自盗”。又如州、县官人盗部内人财物,是为“盗所监临”。

如上,主守盗与盗所监临的犯罪主体皆为官吏,犯罪客体皆为库物公财。其中的区别在于,主守盗为负有主守及监察之责的官吏盗窃其所守及所监管之公财,而盗所监临的范围稍大,凡为州、县官府之官吏盗窃内部财物,都为盗所监临。总之,无论是主守盗还是盗所监临,都意指官吏在其职能范围内利用身份之便进行盗窃的行为。如《龙岗秦简》:“盗同灋(法),有(又)驾(加)其罪,如守县【官】金钱□。”看守县官金钱的官吏自盗库内金钱,当属典型的主守盗。此种犯罪首先以“与盗同法”进行论罪,再进行加罪。可见秦代官吏盗窃不同于普通盗罪,要按照“与盗同法”罪论处。除了前述秦代官吏主守盗的典型例子,官吏私自出贷、使用官府金钱也是监守自盗的一种形式,如《法律答问》:“‘府中公金钱私貣用之,与盗同灋(法)。’·可(何)谓‘府中’?·唯县少内为‘府中’,其它不为。”私自出贷、使用少内金钱,要以“与盗同法”罪论处。材料中私自贷用公财的犯罪主体应当为主管及监守少内公财的官吏,且这种犯罪行为类似于现今挪用公家财物的行为,也属于官吏为盗。虽然目前可见的秦代官吏盗所监临都属于“与盗同法”罪,但张家山汉简《奏谳书》中则有官吏盗窃按照普通盗罪论处的情况:

七年八月己未江陵忠言:醴阳令恢盗县官米二百六十三石八斗。恢秩六百石,爵左庶长。恢曰:诚令从史石盗醴阳己乡县官米二百六十三石八斗,令舍人士五(伍)兴、义与石卖,得金六斤三两、钱万五千五十,罪,它如书。兴、义言皆如恢。问:恢盗臧(赃)过六百六十钱,石亡不讯,它如辤(辞)。鞫:恢,吏,盗过六百六十钱,审。当:恢当黥为城旦,毋得以爵减、免、赎。律:盗臧(赃)直(值)过六百六十钱,黥为城旦;令:吏盗,当刑者刑,毋得以爵减、免、赎,以此当恢。恢居郦邑建成里,属南郡守。南郡守强、守丞吉、卒史建舍治。

醴阳县令恢盗卖县官米,是典型的官吏监守自盗,除了按照盗律施加惩罚,还特别规定不允许恢以爵位减、免、赎其盗罪,可以看作是在普通盗罪基础上进行加罪的一种方式。秦律也同样注意区分官吏盗窃犯罪和盗所监临犯罪的不同。《法律答问》:

“害盗别徼而盗,驾(加)辠(罪)之。”·可(何)谓“驾(加)辠(罪)”?·五人盗,臧(赃)一钱以上,斩左止,有(又)黥以为城旦;不盈五人,盗过六百六十钱,黥㓷(劓)以为城旦;不盈六百六十钱到二百廿钱,黥为城旦;不盈二百廿以下到一钱,䙴(迁)之。求盗比此。

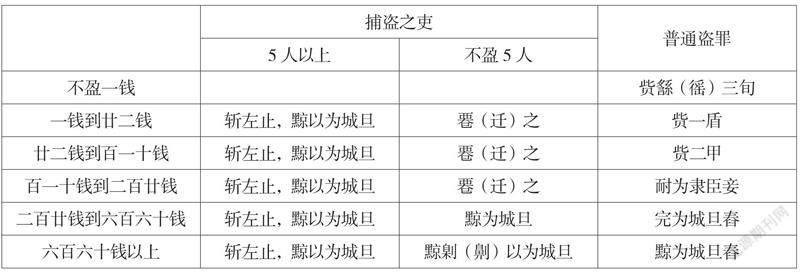

害盗“别徼而盗”,应当加罪,且要根据行盗人数是否达到5人进行区别论罪。若求盗也有盗窃行为,则与害盗的惩治相同。将材料中针对捕盗之吏的加重惩罚与普通盗罪进行对比,可以发现二者似乎并不完全对应。见表1。

从表1中来看,当害盗、求盗“别徼而盗”的人数在五人以上,则全部“斩左止,黥以为城旦”,这一刑罚较之于普通盗罪的最高赃等所对应的“黥为城旦舂”更重。当行盗人数不足5人时,赃值在百一十钱以下至一钱和赃值在二百廿钱以上时,对捕盗之吏的惩治形成了较为工整的加罪。但当赃值为百一十钱到二百廿钱时,则出现了捕盗之吏“迁之”,而普通盗罪要“耐为隶臣妾”的情况。迁刑并不重于耐为隶臣妾的惩罚,这似乎违背了对捕盗之吏盗窃“加罪”的本意。但我们参考“与盗同法”的加罪方式,或能解释这一情况:

令曰:诸从者有卖买而绐(诒)人,与盗同灋,有(又)驾(加)其辠一等,耐辠以下有(又)䙴(迁)之,从而奸,皆以强与人奸律论之。

诸(诈)绐人以有取,及有贩卖贸买而(诈)绐人,皆坐臧(赃)与盗同法,罪耐以下有(又)迁之。

“有卖买而诒人”条中,对应处“与盗同法”者要加罪一等,且“耐罪以下又迁之”。即表明对“与盗同法”罪的一种加罪形式就是对耐罪以下的犯罪者施以迁刑,这与捕盗之吏不足5人盗的惩治有所对应。“迁”刑当与“耐”刑处于同一等级,而作为加罪时的“迁”刑,与其本刑也并无冲突:

·百姓不当老,至老时不用请,敢为酢(诈)伪者,赀二甲;典、老弗告,赀各一甲;伍人,户一盾,皆䙴(迁)之。·傅律 爰书:某里士五(伍)甲告曰:“谒鋈亲子同里士五(伍)丙足,䙴(迁)蜀边县,令终身毋得去䙴(迁)所。敢告。”告灋(废)丘主:士五(伍)咸阳才(在)某里曰丙,坐父甲谒鋈其足,䙴(迁)蜀边县,令终身毋得去(迁)所。论之,䙴(迁)丙如甲告,以律包。今鋈丙足,令吏徒将传及恒书一封诣令史,可受代吏徒,以县次传诣成都,成都上恒书大(太)守处,以律食。灋(废)丘已传,为报。敢告主。

以上两则材料说明了迁刑与赀刑、肉刑是可以合并使用的,因此若对于捕盗之吏的迁刑也是在本刑之上再加迁刑,则可以说得通了。若并非在本刑之上加以迁刑,则当不盈五人盗,赃值在百一十钱至二百廿钱时,对捕盗之吏的迁刑处置更可能是参照了同一刑等的耐罪。但若仅为参照同等的耐罪,又在其它赃等的加重惩治中显得格格不入,因此更可能是在本刑之上再处以迁刑。即对捕盗之吏不盈五人盗的惩治为:“赀一盾”实为“赀一盾,迁之”;“赀二甲”实为“赀二甲,迁之”;“耐为隶臣妾”实为“耐为隶臣妾,迁之”;“完为城旦舂”加重为“黥为城旦舂”;“黥为城旦舂”加重为“黥㓷(劓)以为城旦舂”。由此,说明官吏的盗窃犯罪仍是按照普通盗罪的惩治进行加罪的。

综上,可以发现“与盗同法”罪适用于官吏盗罪之外的部分经济犯罪。捕盗之吏盗窃,按照普通盗罪的惩治进行加罪,而官吏主守盗、盗所监临等犯罪则皆为“与盗同法”。这就反映了盗罪和“与盗同法”的分野:当犯罪主体为官吏时,其盗窃犯罪仍以普通盗罪的惩治为基准进行加重,也说明“与盗同法”并非是对盗窃犯罪的补充,而是在惩治范围上与盗罪泾渭分明。同时,秦律将“与盗同法”的论“赃”与盗罪之“赃等”进行联系,以此为基准进行惩治,又可在此基础上灵活处理惩罚尺度,如对官吏主守盗的加罪。不过,“与盗同法”所论之“赃”,虽与盗罪用于区别量刑轻重的“赃等”密切相关,但囿于材料所限,“与盗同法”罪“加罪一等”的具体方式尚未可知。总之,对比分析“坐赃为盗”和“与盗同法”在官吏经济犯罪中的不同适用情况,可知“与盗同法”确要重于普通盗罪,且与“坐赃为盗”互为补充,根据罪行轻重的不同来惩治盗罪之外的经济犯罪。

1.官吏治狱受财枉法与数罪从重

“与盗同法”罪不仅适用于官吏盗罪之外的主守盗等经济犯罪,也同样适用于治狱官吏受财。治狱官吏受财,根据是否有枉法行为及具体受财内容,分别有“以盗律论”和“与盗同法”两种处置办法。若治狱官吏受财不枉法,则根据不同的受财内容区分适用“与盗同法”和“以盗律论”。《岳麓书院藏秦简》(伍):

自今以来,治狱以所治之故,受人财及有卖买焉而故少及多其贾(价),虽毋枉殹(也),以所受财及其贵贱贾(价),与【盗】【同】灋└。叚(假)└貣贱〈钱〉金它物其所治、所治之亲所智(知)……叚(假)赁费貣贱〈钱〉金它物其息之数,与盗同灋└。叚(假)貣钱金它物其所治、所治之室人、室〖人〗父母妻子同产,虽毋枉殹(也),以所叚(假)赁费貣钱金它物其息之数,与盗【同】灋。

以枉事及其同居或以狱事故受人酒肉食,以告治者,治者为枉事,治者、受者皆与盗同灋。受人酒肉食,弗以枉事,以盗律论└。

上述两条材料,说明了治狱官吏在受财不枉法的情况下,受酒肉食是“以盗律论”,而其他受财行为则是“与盗同法”。但若治狱官吏受财且枉法,则全部以“与盗同法”论处:

治狱受人财酒肉食、叚(假)貣人钱金它物及有卖买焉而故少及多其贾(价),以其故论狱不直,不直辠重,以不直律论之。不直辠轻,以臧(赃)论之。

前已述及,“论赃”区别于“盗罪”,是“与盗同法”的惩治标志。由此可见,当治狱官吏并发受财及枉法二罪时,即使仅为“受酒肉食”,也要以“与盗同法”罪论处。秦代官吏治狱受财枉法属于犯罪官吏分别实施了受财和治狱不直两个实质犯罪,适用于“数罪从重”原则。2以治狱官吏受酒肉食为例,若仅有受酒肉食的行为,则“以盗律论”,而若并发治狱枉法,则“与盗同法”。在此基础上,还要比较治狱枉法和受财二罪的轻重,择其重者而罚之。正如上述“治狱受财”条,若官吏在治狱过程中同时有不直和受贿行为,则在不直和“与盗同法”罪中从重惩治。

综上,治狱官吏在不枉法的前提下,其“受酒肉食”和收受其他财物或因狱事与相关人员有不当经济往来的惩治方式不同,“受酒肉食”为“以盗律论”,而其他非法经济犯罪则是“与盗同法”。但若是官吏治狱过程中受财酒肉食,且有枉法行为,则全部按照“与盗同法”进行惩治。这一方面说明了“受酒肉食”的惩治要轻于其他受财行为,另一方面也体现了“以盗律论”的惩治应是轻于“与盗同法”。而且,还应注意到,在“受酒肉食”的基础上,若仅有此一个犯罪行为,则“以盗律论”。若同时还涉及到治狱不直犯罪,则治狱官吏收受酒肉食时也要“与盗同法”。这就意味着此处的“与盗同法”受到了“数罪从重”原则的影响,即当同一犯罪者有数罪,其当论赃之罪也要加重。由此,或可了解秦法是如何结合“与盗同法”罪以践行“数罪从重”原则的。接下来,还需要对“以盗律论”的具体惩治进行分析。“以盗律论”并非治狱官吏的专属惩治,也用于惩治行贿者及治狱官吏的亲属。如《岳麓书院藏秦简》(伍):“同居受人酒肉食,以告治者,治者弗为枉事,治者赀二甲,受者以盗律论。”行贿既遂,治者知情不枉法,则行贿者“以盗律论”。这与汉律中“受赇以枉法,及行赇者,皆坐其臧(赃)为盗”相符,即秦律惩治行贿者的“以盗律论”应与“坐赃为盗”的惩治相同。汉初也有规定,区分治狱受财枉法和其他受财枉法犯罪。《二年律令》:

鞫狱故纵、不直,及诊、报、辟故弗穷审者,死罪,斩左止(趾)为城旦,它各以其罪论之……其受赇者,驾(加)其罪二等。所予臧(赃)罪重,以重者

论之,亦驾(加)二等。

此处“论赃”对应的是“与盗同法”,即汉初对于鞠狱有不直等罪且同时有受赇犯罪的情况,也是以“与盗同法”进行惩治。由此可见,汉律也对治狱枉法中并发的受贿行为进行加重惩罚。汉初“受赇、行赇以枉法”仅“坐赃为盗”,这与鞠狱不直并发受贿的“与盗同法”并不冲突。且前引“士吏贤受豚、酒赃九十罚金四两”条则表明,汉初对于“受酒肉食”的规定也是“坐赃为盗”,而非“与盗同法”。因此或可推论,“受赇以枉法”的表述主要用于除司法治狱之外的经济犯罪行为。秦律也有这样的区别,《岳麓书院藏秦简》(叁):

癸等,其审请琐等;所出购,以死辠(罪)购,备鼠(予)琐等,有券。受人货材(财)以枉律令,其所枉当赀以上,受者、货者皆坐臧(赃)为盗,有律,不当(谳)。获手,其赀绾、越、获各一盾。它有律令。

秦律规定“受人货财以枉律令,其所枉当赀以上,受者、货者皆坐赃为盗”,但材料中受财的癸、琐并非治狱官吏,因此其受财行为只是“坐赃为盗”。综上可知,秦及汉初都对治狱官吏在鞠狱过程中并发受财及枉法的犯罪行为加重惩罚。通过对“受酒肉食”的惩治区别,证实了秦代司法治狱中“以盗律论”的惩治与“坐赃为盗”是一致的。更为重要的是,这使我们得以厘清“与盗同法”的一个加罪逻辑:在多罪并发适用“数罪从重”的情况下,对治狱官吏“受酒肉食”也进行加重,从“以盗律论”加重为“与盗同法”。也即秦律对治狱官吏这一特殊犯罪群体的治狱不直并发受财犯罪时,要对其中的赃罪加重惩治,在此基础上再“以重罪论之”。

2.“与盗同法”与新地吏受财

“与盗同法”罪除了体现“数罪从重”原则下的赃罪加重,还适用于对新地吏受财这类官吏经济犯罪的加重惩治。秦律关于官吏受贿的规定,除了前述对治狱官吏受财枉法的惩治,另一典型就是对于新地吏受财的规定。《岳麓书院藏秦简》(伍)中有关于对新地吏及其舍人受财的惩治:

新地吏及其舍人敢受新黔首钱财酒肉它物,及有卖买叚(假)赁貣于新黔首而故贵赋〈贱〉其贾(价),皆坐其所受及故为贵赋〈贱〉之臧(赃)、叚(假)赁费、貣息,与盗同灋。其贳买新黔首奴婢畜产及它物盈三月以上而弗予钱者坐所贳贾<买>钱数,亦与盗同灋。

材料中的新地吏与新黔首都是基于秦统一过程所形成的后被征服地,即“新地”而言的。在“新地”范围内,秦律对于新地吏及其舍人的受贿及经济侵占行为做出规定,严禁其收受新黔首的钱财酒肉及其它财物,并且不允许其在经济交易中有故意抬高或压低价格的行为,若有犯者,一律“与盗同法”。若是贳买新黔首的奴婢、畜产及其它物品,3个月以上未付钱,也要以“与盗同法”罪论处。从这条材料可以看出,秦代对于官吏的经济活动有非常明确的限制与规定。官吏的权利与利益只能够从法律规定的范围中获得和体现,绝不允许官吏利用身份的特殊性从百姓手中谋取私利,这会妨害统治秩序的稳定。

此外,有学者将对新地吏受财的限制与前述对治獄官吏的受财规定做了对比,认为这两类规定极为相似。从相关法令规定中所见新地吏的违法行为包括收受钱财、酒肉等,以及有卖买、假赁貣而故贵贱其价,其量刑标准则有坐其所受,以及故为贵贱之赃、假赁费、貣息,与盗同法。而治狱官吏收受财物等法令是分别对违法行为和量刑标准作出规定:1. 受人财及有卖买焉而故少及多其价,以所受财及其贵贱价,与盗同法;2. 假貣钱金、它物,以假赁费、貣钱金它物其息之数,与盗同法;3. 受人酒肉食,与盗同法。由此得出结论,此二者应是完全相同的。但实际上二者仍有不少差别:其一,从具体规定来说,治狱官吏的受财行为包括了“受人财酒肉食”、“叚(假)貣人钱金它物”、“有卖买焉而故少及多其贾(价)”,但同时从量刑的角度还涉及到了治狱官吏及其亲属的索贿行为。《岳麓书院藏秦简》(陆):

叚(假)└、貣钱金它物其所治之室人、所治之室人父母、妻子、同产,虽毋枉殹(也),以所叚(假)、赁、费、貣钱金它物其息之数,与盗同灋。

治狱官吏向有狱者的亲属索取财物,即使并未枉法,也必须按“与盗同法”进行论罪。这说明对于治狱官吏受财的惩治侧重于规范官吏的行为,目的是确保司法程序及结果的公正。对于新地吏而言,其受财行为不仅包括对治狱官吏所规定的3种情形,还特别规定不允许其贳买新黔首的奴婢、畜产及它物超过3个月不付钱。此规定目前虽仅见一处,但足以代表秦代对新黔首的严格管理,反映了秦对新地吏侵夺新黔首经济利益的严厉禁止。

其二,这两种规定在对象范围及目的上有明显区别。治狱官吏的受财规定是具有普遍意义的,其适用于全国范围内的治狱官吏;而对于新地吏的受财规定是基于“新地”范围,且其受财对象也限制在新黔首这一范围。此外,新地吏是在新地为吏的官吏统称,新地吏也包含了在新地的治狱官吏。从两种规定的范围来看,对于新地吏受财的规定,不仅对新地治狱官吏的受财行为做出了限制,对于其中的非治狱之官吏也同样适用。反之,说明秦故地治狱官吏的受财要受到如此严格的管理,其它官吏或许并不受到同样严格的限制。譬如《岳麓书院藏秦简》(柒):“请:·以令史均故徼者,即新地吏殹(也)。”可知新地吏包括了令史,令史并非治狱官吏而是行政官吏,其受酒肉食要“与盗同法”,而前引治狱官吏仅受酒肉食不枉法,则为“以盗律论”,即“坐赃为盗”,如此便可看出较之于治狱官吏,对新地吏经济犯罪的惩治相对更重。导致统治者对新地吏的经济犯罪管理和惩治更为严格的一个重要原因,许是考虑到其组成的复杂性。秦之新地吏主要有故秦官吏、新黔首两大来源,其中来自故秦的新地吏又可大致分为正常选任、迁转的故秦官吏及因“为非”被废、免至新地的罪吏两种。值得注意的是,“废”这一惩治也同样适用于部分官吏经济犯罪:

不当稟军中而稟者,皆赀二甲,灋(废);非吏殹(也),戍二岁;徒食、敦(屯)长、仆射弗告,赀戍一岁;令、尉、士吏弗得,赀一甲。

禁毋敢为旁钱,为旁〖钱〗者,赀二甲而废。县官可以为作【务产钱者,免,为上计如】律。徒隶挽稟以挽日之庸(佣)吏(事)收钱为取就(僦),不为旁钱。·廷甲 十九

第一条材料中,官吏不当自军中领军粮而领取,则要赀二甲并撤职永不叙用。第二条材料则是规定禁止官吏谋取非法收入。这两则与官吏经济犯罪相关的“废”官处罚的共同之处就在于其性质都很恶劣,前者影响军队管理,后者则妨害官府的行政工作。而且,无论是“稟军中”还是“为旁钱”,都并未出现对涉案赃值的规定,说明“赀二甲而废”的惩治是基于官吏所实施的非法行为,而非側重其造成的经济损失或实施的经济犯罪,这与“与盗同法”的“论赃”核心截然不同。进而可见,就官吏经济犯罪惩治的层面而言,“废”这一惩治是具有相对独立性的,其有特定的适用情境。同时,“废”在官吏经济犯罪惩治应用中的特殊性,更反映了“与盗同法”罪确应有其清晰的适用范围。综上,“与盗同法”并非是无差别地适用于所有官吏经济犯罪,而是根据不同的官吏群体、罪行的轻重区别,结合“数罪从重”、“官吏犯罪从重”原则,并与“坐赃为盗”相互配合,共同完成对盗罪之外的官吏经济犯罪惩治。

“与盗同法”的性质,及其如何应用于不同官吏的各类经济犯罪,是研究官吏经济犯罪惩治的关键问题。以往研究认为“与盗同法”仅为比照性法律术语,这为进一步讨论《盗律》及盗罪、“坐赃为盗”等之间的关系造成了一定的困难。但借助岳麓秦简中的新材料,使我们得以重新对“与盗同法”问题进行整合分析。

通过分析“与盗同法”在各类官吏经济犯罪中的应用,可知“与盗同法”应为罪名,并非仅为惩治盗类犯罪的一个法律术语。秦代《盗律》的内容包括了对盗罪的惩治,也包含了对“与盗同法”、“坐赃为盗”的规定,此三者在《盗律》中应是并列的关系,因此不能笼统地认为“与盗同法”、“坐赃为盗”就是按照盗罪论处。在惩治内容上,从对害盗、求盗等捕盗之吏的盗窃犯罪的惩治可知,官吏的盗窃仍以“盗罪”进行惩治。这便与主守盗、盗所监临等类官吏职务经济犯罪按照“与盗同法”罪进行惩治的情况形成了对比。如此,便体现了秦律对“与盗同法”和盗罪在惩治内容上的区分:即“与盗同法”并非是对盗窃犯罪的补充,而是有其特定的惩治范围。就惩治的轻重程度而言,从连坐范围的不同可知“与盗同法”罪要重于盗罪。又因“坐赃为盗”的惩治与盗罪相同,因此“坐赃为盗”的惩治也要轻于“与盗同法”。在司法过程中,对治狱官吏受酒肉食且不枉法的情况所适用的“以盗律论”,对应的是“受赇枉法”的“坐赃为盗”,即在不枉法的情况下,也对治狱官吏受酒肉食和其它受财行为进行轻重区分。总之,“与盗同法”的惩治内容就是除盗窃以外的部分经济犯罪,并与“坐赃为盗”进行配合,轻则“坐赃为盗”,重则“与盗同法”。最后,“与盗同法”配合“数罪从重”及“官吏犯罪从重”原则,在多罪并发的情况下,对治狱官吏受财枉法中当“论赃”之罪,从“坐赃为盗”加重为“与盗同法”,在此基础上再择其重罪论处。此外,“与盗同法”还应用于对新地吏受财的惩治,较之于治狱官吏受财,不仅扩大规定了应当论罪的群体范围,还对其具体的受财行为做出了更为详密的限制。

综合前述,秦律对不同的官吏经济犯罪有如下的轻重区分:若为受赇枉法、治狱不枉法仅受酒肉食的情况,则以“坐赃为盗”论处;若有治狱枉法受财、诈伪渎职等经济犯罪,则按“与盗同法”论罪;若是主守盗、盗所监临等犯罪,则在对犯罪官吏以“与盗同法”论处的基础上再加罪一等。这样的惩治不仅体现了“与盗同法”罪的重要作用,同样体现了秦律中“官吏犯罪从重”原则的应用及对不同官吏经济犯罪惩治的合理性与灵活性。

[收稿日期:2022年3月16日]

(责任编辑:王彦辉)