新冠肺炎疫情对医务工作者心理健康的影响

季建林,耿瑞杰

复旦大学附属中山医院心理医学科,上海 200032

据WHO估计,截至2022年5月5日,全球因新冠肺炎直接或间接死亡人数达1 490余万,比已报总人数高约3倍[1],对人类健康和生活造成了巨大影响[2]。Dzinamarira等[3]通过系统文献综述发现,在医务人群中,PCR检出新冠病毒感染率达11%,接触患者人员感染率较不接触者高46%;抗体检测检出新冠病毒感染率为7%,接触患者人员感染率较不接触者高21%。这表明医务人员面临更大的新冠病毒感染风险和更大的压力与挑战。医务人员工作时间长且负荷重,易导致身心疲惫甚至耗竭。因此,其身心健康需要受到足够重视。缓解其身心压力才能使其更好地坚守岗位,进而尽快实现“动态清零”。本文通过回顾近年来国内外相关研究,围绕医务人员在疫情期间的心理健康问题,提出一些思考和应对建议。

1 新冠肺炎疫情下总体医务人员的心理/精神现状

Krishnamoorthy等[4]对50项研究(包含来自中国的资料;样本数为171 571)进行系统综述发现,医务人员常见心理问题为睡眠质量差(43%)、心理痛苦(41%)、应激反应(33%)、抑郁(25%)、焦虑(24%)、创伤后应激障碍(PTSD)症状(13%)等。Aymerich等[5]纳入的239 篇报道(包含来自中国的资料)中,医务人员样本数为271 319,平均年龄36.08岁,女性占66.99%,数据涵盖亚洲(62.76%)、欧洲(23.01%)、美洲(8.37%)、非洲(4.60%)和大洋洲(0.84%),发现医务人员常见心理/精神症状为失眠(42%)、焦虑(42%)、急性应激反应(40%)、倦怠(37%)、抑郁(33%)和创伤后应激症状(32%),其心理/精神症状发生率明显高于普通人群和非疫情期间的医务人员。Styra等[6]在加拿大多伦多地区线上调查3 852名医务人员结果显示,中至重度PTSD、焦虑和抑郁症状者分别占50.2%、24.6%和31.5%;与PTSD症状相关的高危因素为服用镇静安眠药、治疗/护理新冠肺炎患者、被隔离管控、饮酒量增加、低年资年轻医师及睡眠不足等,与抑郁、焦虑症状相关的高危因素为非临床工作、未婚、睡眠不足、三级医院及45岁以下等,而高年资医师、45岁以上医务人员和管理人员出现此3类心理/精神症状的风险较低。

新冠疫情期间,护士是一线医务人员中最大的易感人群。国际护士理事会(International Council of Nurse,ICN)[7]报道,截至 2020年10月底,全球44个国家共1 500余名护士死于新冠肺炎。另一项研究[8]发现,因新冠肺炎死亡的医务人员中,护士占25.3%,说明护士面临的职业暴露感染风险和工作超负荷等压力不容忽视,可能存在较高风险的职业倦怠或身心疲惫/耗竭。Galanis等[9]回顾了16项有关护士职业倦怠的研究(n=18 935),结果显示,34.1%的护士存在情绪耗竭,12.6%的护士存在人格解体症状,15.2%的护士存在个人成就感缺乏。导致护士职业倦怠风险增加的相关因素包括年轻、社会支持少、家庭和同事对新冠疫情应对准备不足、新冠病毒感染的威胁感增加、长时间在隔离区或高危环境下工作、单位人力/物力不足和缺乏恰当的保护、工作超负荷及新冠肺炎相关专业培训不足或不规范等。

上述研究提示,医务人员是特殊的新冠病毒易感人群,虽然具体的专业分工不同,面临疫情的风险不一,但疫情期间他们难以“保持社交距离”,暴露风险很高,且感染后出现相关心理/精神症状的风险更高。此外,保护措施不足、工作超负荷和不能轮换,以及不恰当的道德绑架等均可能增加医务人员的心理负担。

2 感染新冠病毒或暴露于高风险环境中的医务人员的身心反应

Salazar等[10]系统回顾了115篇文献(包括来自中国的资料,样本数为60 458,平均年龄36.1岁,女性占77.1%),结果显示,感染新冠病毒的医务人员常见生理/躯体症状为发热(75.9%)、咳嗽(47.9%)、肌肉酸痛(43.6%)、寒战或发冷(42.3%)、乏力或疲倦(41.2%)、头痛(34.6%)、呼吸困难(31.2%)、喉咙痛或不适(25.3%)、恶心/呕吐(22.2%)及腹泻(18.8%)等;暴露在新冠病毒感染环境中的医务人员常见心理反应为对整体健康担忧(62.5%)、害怕/恐慌(43.7%)、失眠(37.9%)、心理痛苦(37.8%)、倦怠(34.4%)、焦虑(29.0%)、抑郁症状(26.3%)、PTSD症状(20.7%)、躯体化症状(16.1%)及被歧视感(14.0%)。医务人员的身心症状不仅与病毒感染有关,而且与防疫措施有关,社会恐慌、缺乏客观真实信息沟通及个人防护设施(personal protective equipment,PPE)不足等均会加重医务人员的身心不适症状。

3 不同国家或地区医务人员疫情期间的心理健康状态

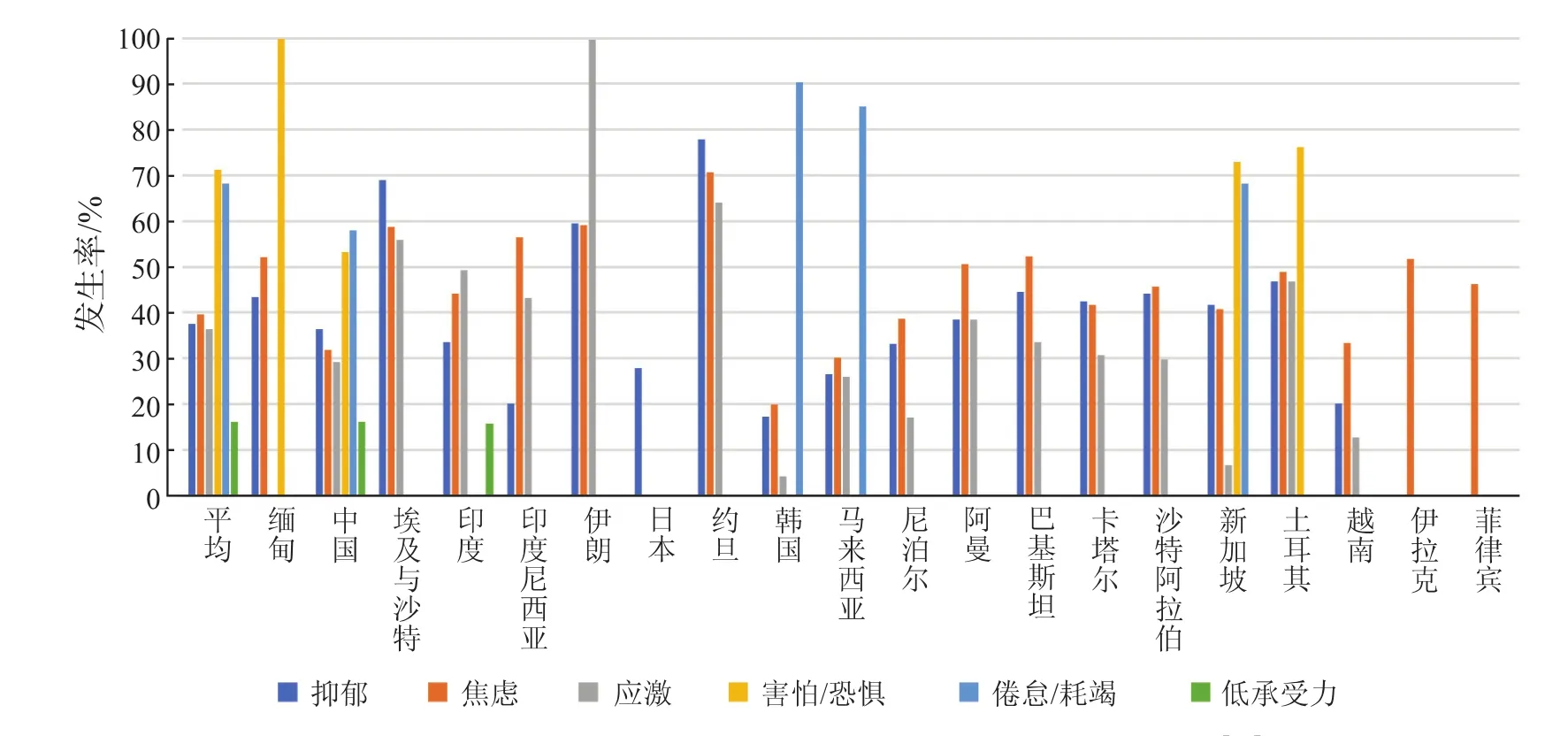

新冠肺炎疫情在全球蔓延2年余,虽然各国都在积极应对,但防疫策略不尽相同,因此疫情造成的损害也不尽相同。不同国家或地区医务人员受此疫情影响的后果也不完全一致。Ching等[11]系统回顾了148项亚洲各国(包括来自中国的资料)医务人员的调查研究(n=159 194),结果显示,疫情对亚洲医务人员心理健康状态的影响显著,常见有抑郁(37.5%)、焦虑(39.7%)、应激反应(36.4%)、害怕/恐惧(71.3%)、倦怠/耗竭(68.3%)及低心理承受力(16.1%),其中女性和护士发生抑郁和焦虑的风险更高。不同国家医务人员上述症状的发生率不尽相同,如缅甸医务人员害怕/恐慌、伊朗医务人员应激反应、韩国医务人员职业倦怠发生率均高达90%或以上,这可能与各国具体的疫情情况、宗教信仰、防疫措施等因素有关(图1)[11]。

图1 新冠疫情期间亚洲各国医务人员的不良心理状态[11]

Altmayer等[12]对法国巴黎69名急诊/重症监护(ICU)一线医务人员的调查显示,长期从事急诊/ICU工作者较临时支援ICU工作的人员有更高比例的抑郁(9%)、焦虑(19%)和PTSD症状(16%)。另一项系统综述[13]纳入有关急诊/ICU人员的21项研究(包括来自中国的资料),发现新冠肺炎疫情对各国医疗系统的急诊/ICU工作和管理构架造成了较大影响,一线医务人员存在显著的心理负担和压力,焦虑、易怒、失眠、恐惧和痛苦等的发生率较高,可能与工作时间长和超负荷,以及PPE不足有关。而且,ICU室中技术供应需求与技术供应情况存在严重不匹配。

Kovner等[14]调查了美国纽约4所三级医院的2 495名一线护士在2020年第一波疫情期间的心理健康状态,发现工作与家庭冲突或家庭与工作冲突、家人或好友患新冠肺炎或因此死亡,以及接触新冠感染患者或经历隔离的时长等与抑郁和焦虑显著相关;而良好的同事伙伴关系、适当的PPE培训,以及来自家庭和朋友的支持是重要保护因素,可显著减轻护士的烦恼和心理压力。另一项横断面研究[15]调查400余名美国医院护士疫情期间的心理反应,结果显示,创伤应激(54.6%)、抑郁(54.6%)、焦虑(37.3%)和失眠(32.4%)的患病率显著高于亚洲国家。Hammond等[16]调查了澳大利亚和新西兰医务人员相关情况(n=3 770,平均年龄41岁,女性占76.2%),其中在急诊/ICU工作的护士占53.8%(n=2 029),结果显示,存在中至重度抑郁、焦虑和应激反应症状者分别占21.6%、28.6%和28%,主要影响因素为过分关注或接受太多的疫情信息,担忧自己、家人或朋友被感染,以及工作环境中得不到必要或恰当的支持(包括物资、技术和人际关系等)。

Voorspoels等[17]调查了比利时多所教学医院和社区医疗机构的医务人员(n=6 409),其中医师47.8%、护士22.6%、非临床医技人员10%、心理学工作者7.6%、其他临床人员6.7%、实验室人员2.6%和管理人员2.5%,结果显示,疫情期间心理/精神问题的发生率显著高于疫情前,如各种精神障碍(29.8%vs19.1%)、惊恐发作(19.5%vs2.8%)、精神活性物质滥用(4.9%vs0.9%);主要影响因素为疫情期间工作-生活之间失衡、身边朋友和同事患新冠肺炎、新冠肺炎感染区域暴露、工作超负荷、防疫设施短缺,以及培训不规范等,而社会网络支持对其有一定保护作用。

4 医务人员应对和处理疫情相关的负性心理和情绪的措施

结合国内外实践经验,从日常管理和医疗流程等方面入手,针对医务人员的心理健康状态和职业倦怠等问题提出以下建议。

4.1 管理改进政府部门和医疗卫生机构积极做好新冠疫情防控宣传和普及,尽可能减少社会恐慌,提供基本生活保障和生命救助绿色通道。同时,为一线医务人员提供必要的防护设施、完善工作流程、提供心理支持等,如针对急诊/ICU医务人员,适当缩短工作时间(4~6 h为宜,连续工作不超过8 h)和轮换排班[12-13];对于闭环管理、长时期驻院工作者,尤其是有家人需要照顾的医务人员,支持其工作之余多与家人视频联系,取得家人的支持与理解;对于年轻医务人员,采取以老带新、“传帮带”方式和给予必要的培训,避免草率准备后过分乐观地参与抗疫一线工作。此外,通过日常交流和问卷筛查,可早期发现医务人员的心理问题,及时给予专业咨询与处理,改善其负面情绪和睡眠质量,纠正不恰当的负性认知与态度,营造和谐、温馨和互助的人际关系,帮助其及时获得家人、朋友、同事的支持。

4.2 增强心理/社会支持疫情期间,尤其是被隔离或管控时期,人在孤独无助情况下特别需要来自外部的支持。有研究[18]显示,来自家庭和同事的支持、与同事和家人的必要沟通和友好相处可以稳定情绪、增强信心和调整心态;少抱怨、多理解,及时排解困难和苦恼,即积极进行支持性心理治疗所倡导的“情感的疏泄”;同事之间、部门之间、上下级之间相互支持,共同发现并解决疫情时期的身心问题或压力;为存在因闭环驻院不能回家照顾家人等困难情况的医务人员提供切实可行的帮助等。

心理救助(psychological first-aid, PFA)是类似于院外/现场医疗急救的一种心理急救,可由专业的心理卫生工作者予以疏导,给予同情、理解、安慰和支持,并评估风险;同时,由相关单位或人员提供日常生活保障,及时联系家人或朋友给予其生活和心理支持。PFA的基本干预方法包括汇报、识别关键的诱发或促发因素,解决居无定所等基本生活保障问题,以及帮助其强化自我生活和应对技巧的能力。PFA能在短时间内稳定患者情绪、降低行为冲动风险、解决实际困难、重塑信心和希望,避免意外后果发生。

4.3 增强自身心理承受力心理承受力指个体应对应激负面效应的能力。新冠疫情所带来的影响是多方面的,除影响个体身心健康外,还影响社会、经济、文化、教育等,从而从多方面对人们造成压力,对于抗疫一线医务人员影响更大。有研究[12]表明,心理承受力是应对突发应激事件的重要保护因素,中年、有专业知识与经验、有相关疫情处置经历、有一定思想准备和防护设施完善的从业人员能影响毫无准备、缺乏经验和知识的年轻人的心理承受力,减轻其心理负担和应激反应。Pollock等[19]研究发现,降低医务人员心理承受力的因素为一线防疫工作或工作单位未给予心理健康支持,医务人员没有空间、时间和精力来接受心理干预;增强医务人员心理承受力的因素为因地制宜、因人而异给予心理支持,有效沟通与交流(包括与组织的正式联系和与社会网络的非正式联系),以及为一线医务人员提供积极、安全和支持性的学习环境。一线医务人员的学识和信念对心理承受力的影响有利有弊,正视现实、随机应变,依靠集体,避免墨守陈规和固执己见可提高其心理承受力[19]。

4.4 睡眠和情绪管理睡眠是人的基本需要。虽然一线医务人员很难做到作息规律和充足睡眠,尤其难以保证夜间睡眠,但可以通过尽量减少连续夜班、倒班改善睡眠,如安排每周1~2次(避免超过3次)的夜班,每次不超过8 h。夜间睡眠的保证与否与免疫力、内分泌调节、心脑血管疾病发生率、癌症以及心理/情绪状态密切相关[20]。对于有失眠或睡眠质量差的医务人员,首先需要排除工作时长外的影响因素,通过适当运动、放松训练和注意力分散等非药物治疗方式来改善睡眠,其次可在专科医师指导下适当服用镇静安眠药或抗抑郁药(如唑吡坦、曲唑酮、阿戈美拉汀等)。

抑郁、焦虑和恐惧是常见的负性情绪,持续存在会影响工作和学业,造成社会功能的损害,尤其是对于临床症状和病程达到疾病诊断标准者,需要给予及时干预[21]。非药物情绪管理策略包括运动、读书、听音乐/看电视、生物反馈、认知行为治疗、人际心理治疗(如“巴林特”小组活动)等;对于明确诊断者,应规范使用抗抑郁、抗焦虑药物(如帕罗西汀、舍曲林、氟伏沙明、文拉法辛等)。

综上所述,新冠肺炎病毒感染不仅给医务人员的身体健康造成威胁,而且疫情期间的超负荷工作、对感染的恐慌及隔离管控等均可能导致其产生应激反应、心理痛苦、抑郁焦虑等心理健康问题。从整体服务理念和架构方面进行调整,如调整医疗服务流程,保证一线医务人员防护,改善工作制度,及时识别和处理医务人员相关情绪和行为问题,进而可以减少或避免医务人员心理痛苦、职业倦怠和疲惫/耗竭的发生。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。