自助组织社会支持与连带污名感知关系研究

——以广州市146 位自闭症儿童母亲为例

谢海南 覃芳兵

(暨南大学 广东广州 510632)

一、引言

目前,我国自闭症患者数量有1000 多万,其中自闭症儿童人数超过200 万。[1]据统计,广东地区自闭症儿童达26 万人,广州市自闭症儿童大约有5 万人。为此,如何保障自闭症儿童的教育权益值得社会关注。事实上,由于大众对自闭症的忽视与排斥,自闭症家庭独自忍受着巨大的心理压力,尤其是母亲作为自闭症儿童的主要照顾者,承担来自家庭、学校、社会多方面压力。2018 年,广州一位孕妇携自闭症儿子在家中烧炭自杀,来自幼儿园家长群的攻击成为压倒骆驼的“最后一根稻草”。在我国,受历史文化环境影响,孩子诊断自闭症后,大多数母亲选择放弃工作照顾孩子,她们不得不随时随地看护孩子,不仅要忍受社会的歧视,还失去自己的社交时间。自闭症患者的康复治疗过程中,家庭起着至关重要的作用,关注自闭症儿童照顾者的心理困境具有重要的现实意义。

梳理文献发现,目前有关社会支持以及污名感知的研究较为丰富,但是具体深入研究互助组织支持与污名感知的量化文献还比较少,一般研究互助组织以质化为主。自闭症家庭社会支持主观认知方面的研究中,学者Kuhn, JC 和Carter, AS 提出父母和家庭的干预措施如专注养育认知可以提高养育子女的自我效能感的结论。[2]Zhou Ting 等学者测量了中国大陆地区自闭症儿童父母的连带污名内化情况。[3]Gray 对32 名自闭症儿童的父母进行调查,结果显示大部分父母感觉因为自己有闭症儿童而受到过污名,其中母亲较父亲有更多的污名经历。[4]因此研究自助组织支持对于自闭症家庭尤其家长心理困境的消解,具有一定的现实意义。本研究从线下自助组织社会支持入手,探究社会支持与自闭症儿童母亲污名感知的关系。

二、研究设计

广州作为一线城市,对于特殊儿童的包容度更高,地理位置上与香港、台湾比较近,这就意味着广州在自闭症救助体系这块更像是一个中转站。一方面不断地从国外以及中国香港、中国台湾吸收自闭症干预和互助体系的经验,另一方面也源源不断地输送经验给中国大陆内地。很多其他城市的自闭症家长以及干预机构纷纷来广州取经,如广西、重庆、上海等。广州市自闭症互助组织以Y 自助组织具有代表性,截至2018 年底,Y 组织家庭会员数1759 个,其中自闭症家庭共911 个。会员构成95%为珠三角地区,以广州为中心辐射周边。

本研究以深度访谈和问卷调查为主要研究方法。通过努力,研究小组成员成功进入圈子内部,添加了Y 组织家长微信群(共计489 人)以及各式各样的活动群(内含自闭症家长),在长达半年的时间里从线上线下两个维度观察自闭症儿童母亲生活。考虑到研究对象的特殊性及可获得性,调查采用滚雪球抽样和判断抽样,获取146 份自闭症儿童母亲问卷。

三、数据统计与分析

首先,从工作状况看,调查者中43.8%的母亲属于无工作状态,22.8%的母亲是兼职工作,仅有34%的母亲是全职工作。从婚姻状况上,93.1%的母亲是已婚,少部分家庭是离异或者丧偶。此外,从教育程度来看,学历为高中或中专占比为24.8%,大专为22.8%,本科学历为30.3%,研究生学历为11.7%,大部分母亲受教育程度较高。自闭症儿童就诊情况来看,确诊为轻度,占比31.3%,中度占比45.8%,重度占比10.4%。调查的146 位母亲中,90%以上的母亲是自闭症儿童的主要照顾者。

(一)调查者本身主客观因素与污名感知情况

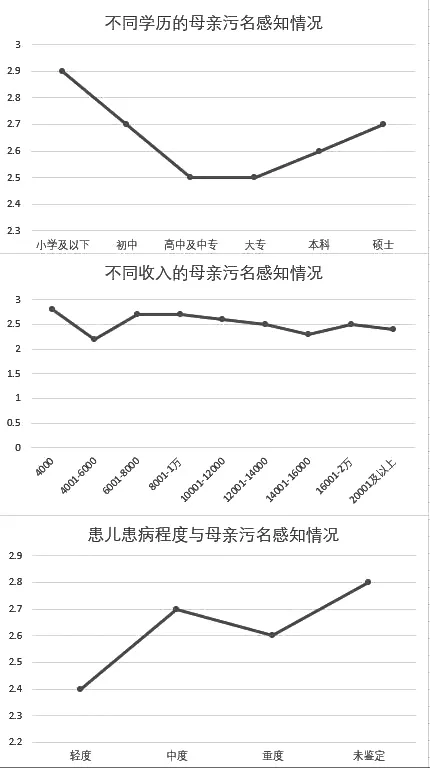

各阶层边缘化群体对于轻微患儿的病耻感更强。如(图1)所示,以5 分为最高分,小学学历和硕士学历的低收入者对于孩子轻微患病会更加在意外界的评价,均值分别为3.70 和3.60。此外,不同收入母亲污名感知存在差异,尤其是低收入群体,污名感知较高。自闭症儿童确定程度与自闭症母亲污名感知同样存在差异。自闭症母亲处于他们各自圈层中一种较为边缘的状态。

随着医疗技术与自闭症判定标准也越来越精细,轻度、中度的自闭症患者数量也在大量增加。自闭症儿童常常被称为“来自星星的孩子”。“疾病通常被众多的隐喻所纠缠”[5],隐喻虽然让疾病本身得到了被理解的钥匙,但也容易让人们对疾病本身产生偏见和歧视,其中就包括自闭症家属。他们本就处于边缘状态,加上对自闭症儿童在公共场所容易被辨认与常人不同的行为以及后续引发的尴尬,对自闭症更是产生了一种健常能力偏见,使得他们对于外界的评价更为敏感,加重其心理压力。一位自闭症儿童母亲在Y 组织群内分享了自己孩子的境遇:“校方让我们承诺不能影响到其他孩子,家人又怕他会咬到人,如果到时候这样就肯定没法弄了,所以家人强烈要求我给他吃点药,虽然我自己也是很反对吃药的,但我也很大压力。”在对自闭症孩子是否吃药的问题上,这位自闭症母亲面临学校和家庭的双重压力,她的遭遇并非个案。

自闭患儿母亲污名感知两极化严重。从(表1)可知,亲属连带污名感知均值为2.57(标准差为0.68),总体而言并不是很高。均值不高接近中位数但是标准差高,说明数据的离散程度比较大且在两端集中。也就是说自闭患儿母亲的病耻感存在两极化比较严重。从访谈中,我们了解到自闭症家长群也是有区隔的,恢复比较好的会聚成一个小圈子,恢复比较差的又聚成另外一个圈子。一般恢复比较好的,家长的心态等各方面也都比较好,对于各种活动也都积极参与,也乐意将孩子展示于人前。而恢复比较差的家长往往会对生活各方面充满抱怨,经常在网上微信群里喧泄情绪,诉说孩子患自闭症所带来的各种苦恼,这样的行为会引起一部分家长的不适进而进行消息的屏蔽,在线下也是跟同属性的家长玩一起。从这个方面也验证了数据中两极化的准确性。

表1:自闭症儿童母亲的社会支持总体状况

(二)自闭患儿母亲的思想变化及所感知到的支持类型

自闭症儿童母亲在接纳孩子病情方面呈现出积极正向的态度。在孩子被确诊为自闭症的那一刻开始,或者因为无法接受,又或者因为周围人的歧视以及自己对自闭症理解不够,孩子母亲往往会陷入无奈、慌乱、自责等等不良情绪当中。在对待孩子病情的态度上,有61%的母亲及时摆正心态,克服消极情绪重拾信心,带着孩子在各地机构辗转积极进行干预。有23%的母亲虽然不想承认现实,但是还是以孩子病情为主。总体而言,大部分家长不论心理压力如何,其对孩子治愈都抱有几许期待,并寻求积极的治疗。

在实现态度转变的过程当中,32%的人会去主动寻找有共同经历的家长,通过各种网络平台和自助组织,加入自闭症家长群并培养自己的社交圈,以获得同伴支持和群体归属感。而32%的人则是通过时间去愈疗,这种一般会出现两种情况,一种是他们认为随着时间推移,对自闭症以及相关干预服务都有了一定的了解,也就不会那么恐慌或者束手无策。另外一种则更多出现在大龄自闭症患者家庭当中,他们在进行多次干预以后,并没有看到所期待的效果,而孩子年龄越来越大,自己也在慢慢变老,孩子不仅在社会上没有基本的生存能力,自己也面临养老等问题,因而实际上是随着时间推移而看淡一切,不得不接受目前的情况。

不管促使他们改变态度是何种原因,大多数的家长在一年以内就接受了孩子患自闭症的情况,对于自闭症的终身干预来说,这算是接受速度较快的。总体上自闭症家长从一开始就积极寻求治疗措施,对孩子病情持比较积极正向的态度。

此外,患儿母亲不愿意去康复机构花销。在自闭症儿童的康复干预当中,首选的就是医院诊断和机构干预,患儿的康复花销一般比较贵。调查显示,61%的家庭对于自闭症儿童的花费每月在50%以下。为此,研究将家庭月收入和患儿每月康复花销进行统计分析,发现中、低收入家庭患儿的康复支出多集中在30%-70%之间,高收入家庭的康复支出则是在10%-30%的居多。这可能是与各家庭的收入水平有关,当孩子康复费用差不多的时候,收入高低造成了花销比例的差异。但是总体而言,不管高低收入的家庭,其对于孩子在机构、医院等的康复花销费用支出都不算多。这可能存在两个原因,其一是无力承担机构康复花费。据访谈家长描述,孩子在广州一家中等机构做干预就花费了50 多万。其二是质疑治疗效果和人员的技能。如某次一位自闭症孩子在广州某医院做治疗,期间被打了三次麻药,还是他妈妈提醒医生已经打过麻药了,为此孩子的妈妈觉得治疗非常的不靠谱,感觉治疗的人还没有她懂孩子病情。

感知组织支持较多,国家政策方面尚有欠缺。统计发现,自闭症家长感知的社会支持类型中,团体支持指标较高(均值为3.49,标准差为0.96),其中,半数的家长认为自助团体组织在孩子干预、家长情绪舒缓等方面给予了较大支持。这表示自闭症家长在寻求治疗过程中,相较康复机构,他们更加乐意选择在自助团体中进行干预。自闭症最懂孩子的就是家长自己,自救比任何一种干预都更能看到效果。他们积极加入家长互助团体,解决自己需求的同时也通过帮助别人实现自我价值,尽量以最少的花费让自己和孩子都得到最大的治疗。

此外国家政策补贴指标较其他类型明显较低(均值为2.22,标准差为1.15)。其中,有34.3%的家长认为没有国家政策补贴,26.6%的人认为国家政策补贴极少。其实,近年来国家在自闭症方面的扶持力度在逐渐加大,但是由于我国对自闭症的认识比国外晚半个世纪,各项保障和服务相对落后一些。而且很多关于自闭症的扶持是放在精神残疾下面的。因此,导致目前社会上的多数自闭症康复教育机构以社会创办的民办机构为主,主要针对学前儿童,费用由患者家庭承担。再加上政策文件的时效性、区域额度补贴不同等等,多数家长们没有对国家补贴抱很大希望,对此支持感知较为薄弱。

值得注意的是,很多自闭症家长会犹豫甚至拒绝去登记并领取残疾人证,一方面他们不确定到底领取残疾人证以后能不能注销,如果孩子后面康复良好但是又有残疾底案,这不利于他以后的人际交往和正常化生活,害怕受到歧视等等。访谈中遇到的一位自闭症母亲,刚好今年儿子顺利结婚。但是她从未跟儿媳说起过自己儿子患有自闭症,同时也从未想过要去领取残疾证。某种程度上来说,领取残疾证虽然有补贴等优惠,但是宣判了这个孩子是“与众不同”的。另一方面,即使去领取残疾证,认证了孩子患有自闭症,但是补贴的金额与领取方式也存在诸多问题。如领取不是直接发放到个人,而是统一发放到相关部门,经过诸多繁琐程序才能领取。而且不同地区领取的金额不同,有部分的家长认为相对于孩子的治疗费用来说,补贴只是杯水车薪。

(三)探究互助组织社会支持对污名感知的影响关系

1.大多数母亲在寻求支持时往往把心理压力的舒缓滞后

为了进一步探讨感知社会组织支持的情况,本研究选择广州市Y 自助组织进行个案研究,大部分的母亲加入Y 组织首先出于利己考量,而且以孩子康复为直接目的,反而把自身存在的心理问题推后考虑。而在具体的访谈中,了解到很多的家长一开始都是自救行为,包括自己主动去搜集信息,主动与学校沟通积累经验等。在此过程中,她们慢慢意识到家长和家长需要一起抱团取暖,让老家长带着新家长,新家长支持老家长,因而很多自助组织的发起人往往是自闭症家长本身,如北京的星星雨机构。像广州市Y 这样的自助组织也有一个自救-救人的互助模式。访谈的一位母亲表示:“如果说自闭症儿子曾经让我感到自己‘毫无尊严’,参与到家长组织的工作,让我重新找到自己的价值,找回我们的尊严,发自内心地认同自己的小孩,并把协助他人获得公平的权利和机会作为自己一生的使命。”她们一开始是为了孩子而来,但是在这个过程中逐渐实现自我的价值,不仅让自己的心理压力得到舒缓,也更加乐于像组织内其他家长提供线上线下社会支持。

2.主观参与度越高患儿母亲感知社会支持程度越大

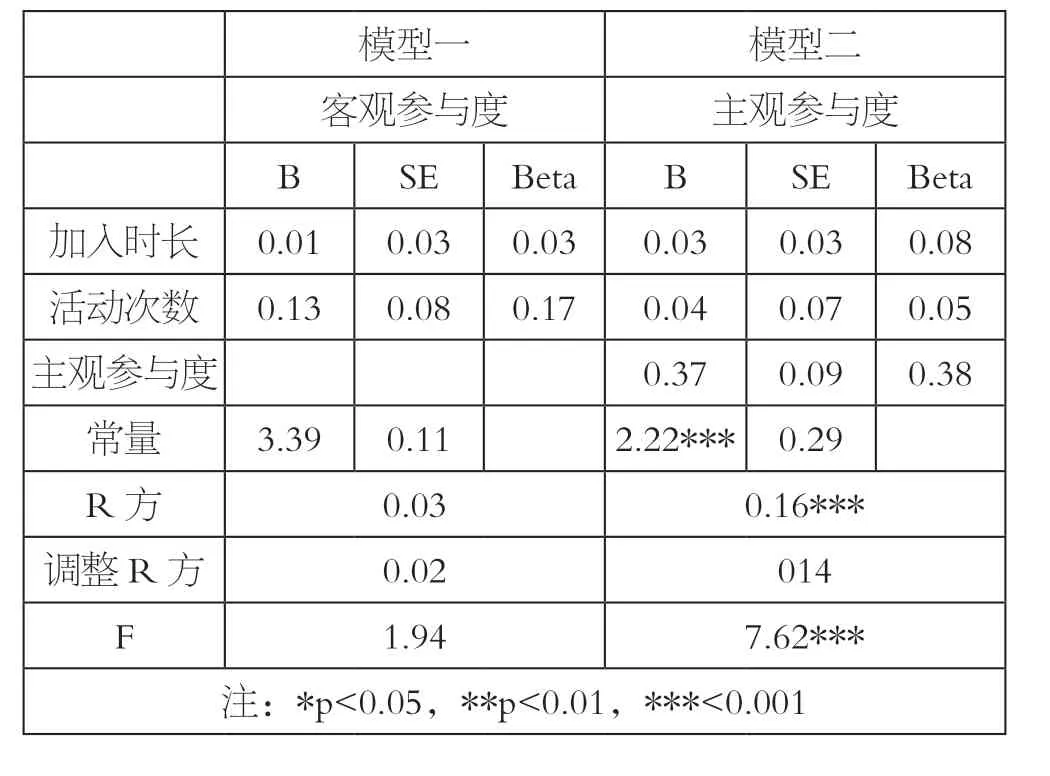

为了探讨自闭症儿童母亲参加互助组织所获得社会支持的发生机制,本研究将患儿母亲组织参与度与社会支持进行了多元回归分析,具体结果如(表2)所示。患儿母亲组织参与度分为主观参与度和客观参与度。其中,客观参与度包含加入时长和参加活动次数两个指标。在模型一当中,研究测量了客观参与度对感知到的社会支持的影响。结果显示,模型一中的R 方为0.03,F=1.94,P>0.05,模型并不显著。在模型二当中,研究又加入主观参与度,模型解释度上升到0.16,F=7.62,p<0.001,说明模型二显著且具有较强解释力。就回归系数的正负值而言,主观参与度对于社会支持感知有显著影响,主观参与度越高,患儿母亲所感知到的社会支持程度也就越大(B=0.37,p<0.001)。

表2:主客观参与度与感知社会支持多元回归分析

3.所获得的社会支持越多,亲属污名感知越弱

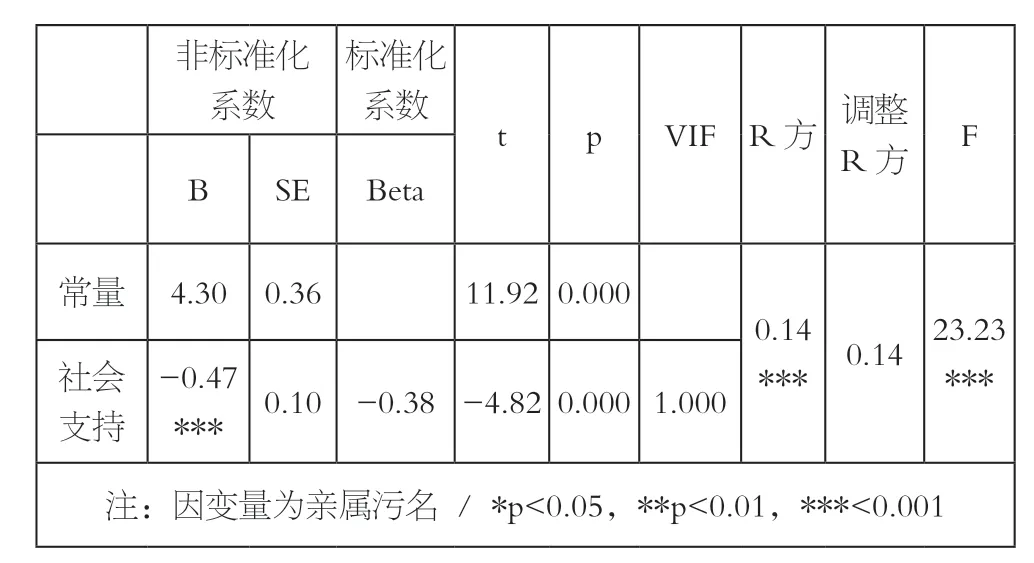

为了进一步分析自闭症儿童母亲参加自助组织所获得的社会支持对其连带污名感知的影响,本研究对社会支持与连带污名感知进行了回归分析,结果如(表3)所示。R 方为0.14,表示该模型对连带污名感知的解释度为14%,F=23.23,p<0.001,表明给模型成立且影响显著。虽然社会支持与污名感知两个变量不存在共线性(VIF=1.000),但是从回归系数的正负来看,社会支持对于污名感知影响显著,且呈现负相关关系,患儿母亲所获得的社会支持感知越强,其对污名的感知越弱(B=-0.47,p<0.001)。公平理论认为,在患儿母亲得到他人帮助时,越是感受到组织内他人的社会支持,个人就更倾向于帮助他人以避免负面情绪,如羞耻感等等。

表3:社会支持对亲属污名感知的影响关系的回归模型分析表

五、结论与讨论

Y 自助组织不管是对于自闭症家长还是自助团体支持来说都是一个好案例。他们为了孩子康复满身烦恼而来,但是在这个过程当中,有共同经历的家长的互勉和成功干预家长的经验分享,逐渐使得他们放开自我,甚至带着一种天然的身份和使命去帮助其他人,这个过程高度调升了家长们的群组参与度,让他们感受到Y 组织的支持,能较好地改善连带污名的情况。此外,还可以在以下两个方面缓解自闭症母亲照顾孩子的压力。第一,充分挖掘家长经验,鼓励组建家长线上线下积极交流,促进自助互助。由于我国缺乏帮助自闭症孩子的专业人士,因此,鼓励家长分享孩子康复的成功经验,有助于暂时解决专业人员短缺问题,减少家长在培训机构上的花费支出。通过线上交流群的方式,有助于家长间的沟通和交流,为会员家庭提供长期、系统的培训讲座,有助于帮助家长建立积极心态,从而主动为群体做贡献,实现受助-自助-互助的转变。第二,借鉴港澳台地区自闭症家庭融入社会的先进经验。我们通过阅读港澳台地区的学术文献和自闭症宣传的手册后发现,港澳台地区的社工团体、家长协会在推动自闭症家庭方面取得了较好的成果。鉴于广州毗邻港澳台的优势,Y 组织可积极与港澳台地区的家长组织交流与互动,双方可就推动自闭症家庭康复、融入社会方面等进行合作。

(数据收集方面,暨南大学新闻与传播学院王雅蝶、张伟韬两位同学参与问卷发放,表示感谢。)