凌家滩墓葬的葬仪研究

甘创业

(首都师范大学历史学院 北京 100089)

内容提要:凌家滩墓葬是该遗址最重要的内涵之一,曾以一批极具特色的随葬器物,成为研究中国新石器时代晚期葬仪方面的重要材料。凌家滩墓葬的葬仪整体上具有以下特征:使用棺类葬具以分内外;玉器用于“礼葬”、助葬,基本放置棺内;石器摆放分组、对称,置于棺的内外;陶器注重组合,一般置于棺外。但在墓葬复原的更小情境下,也有不少器物特殊使用,以彰显其所独有的社会权力形态。

一、前言

凌家滩墓地位于安徽省含山县铜闸镇长岗村凌家滩自然村的北部高岗上,北靠太湖山,南临裕溪河,岗的东西两侧均为缓坡[1]。据已发表的资料显示,墓地前后经历五次发掘。墓地上方有祭坛、祭祀坑、积石圈和红烧土等遗存。几次发掘共出土随葬品千余件,以玉石器为主,并伴有少量陶器。凌家滩墓葬经由学界三十余年的不断探索,各方面认识颇丰[2],但就葬仪而言,仅有张弛等极少数专家有所涉及[3]。由于此类研究对于了解凌家滩内涵十分重要,本文即以07M23为重点,结合已发表的其他材料,全面分析凌家滩墓地与葬仪相关的内容,供学界参考。

二、葬具使用

关于凌家滩墓葬的葬具问题,发掘者曾认为07M23墓坑内似有棺椁的痕迹[4],但未进一步证明。张弛曾以随葬器物出土时的位置、倾角及其相互关系等迹象判断,一些大型墓葬其实是有葬具的[5]。方向明与张弛的判断方法和结果基本相同,也认为大多数墓葬存在棺(椁)葬具[6]。笔者基本同意以上观点,整个遗址虽然几乎不见任何有机质遗存,但从器物埋藏学的角度分析,部分墓葬中随葬品的摆放在空间上仍有内外之别,这应当是使用棺类葬具的结果。最典型当如07M23所示,墓内南北两端曾出现相似的玉石器组合,北端石钺竖直,多件环镯等内外相套并呈悬挂状,显然应有棺板作为支撑。而南端器物虽与北端相似,但和内坑南侧界线之间尚有近30厘米的空白,应是在棺板内倾和填土作用下,出现了较大的位移(图一)。

图一//07M23南北端器物出土情景

三、葬品分布

为便于研究分析,笔者将随葬品分为玉、石、陶器三类,依次探讨。

(一)玉器

1.环镯

玉环通常葬于墓主头脚两端或腰胯两侧,大多位置固定;玉镯则一般置于墓坑中部或一端。但因为二者不易区分,适宜一起讨论。由前文对07M23讨论可知,北端玉器紧靠棺的一侧,几无位移,出土情景应该与放置时的情景接近,这种状态下环镯需要借助其他物体挂靠或依附,推测应是用作棺内侧的一种装饰。

这种摆放方式在87M7、87M8中也可见到,只不过87M7可能划分有误,其东半部与87M8应该原属一墓,此前方向明曾有论及[7]。重新划分后的87M8,除南北端玉器的倾斜状况恰与07M23相反外,其余情况基本相似(图二)。并且环镯还在多个位置出现,应与墓主的佩戴有关,当然也不排除其中部分属助葬品的可能。

图二//重新划分后87M8环镯位置

2.玉璜

玉璜是凌家滩的一种典型佩饰,一般见于墓主胸腹部位,大小宽窄不一,在出土时通常以正向(凸弧向脚端)为主,但部分墓葬中也有反向放置的现象。以87M15为例,其墓葬南端的两件玉璜均反向,而胸腹部的玉璜整体上却保持着正向;相似情形还见于07M23。以器物出土情景看,墓主胸腹处的玉璜应当只有位移,发生倒翻的可能性不大(图三)。鉴于“反向玉璜”居于墓主胸腹以上位置,杨晶曾推测应是与胸前组璜合用、佩戴于墓主后颈的一种装饰,其出土方向即为原放置方向[8]。此外,出现这种前、后组璜形式的还有87M17、98M28、98M29和98M30四墓,但总体并不多见。

图三//87M15部分玉璜出土情景推测示意图

关于玉璜的性质,单就凌家滩墓地这个特定的情境而言,87M1、98M29出土的6件写实性很强、应是以其祖先为蓝本创作的玉人,均不曾佩戴璜,而墓地中的亡者却身佩数件、十数件不等。显然,这两者存在较大差异,但也恰恰说明玉璜可能非日常穿戴,应是出于“礼葬”之需,而要达到87M15这样的规模,则是追求“礼”的更高境界。

3.玉玦、小玉璧

玉玦在墓内的位置相对随意,单双并存,多见单独摆放,一些小玉璧则与其相差无几。基于二者大小相近且拥有一些共性,也可放在一起讨论。一般来说,置于身体附近的玉玦、小玉璧,归为墓主入葬时所佩的饰物并无不可;而一些离身体较远、摆放随意的玉玦、小玉璧,应该用作助葬为宜。

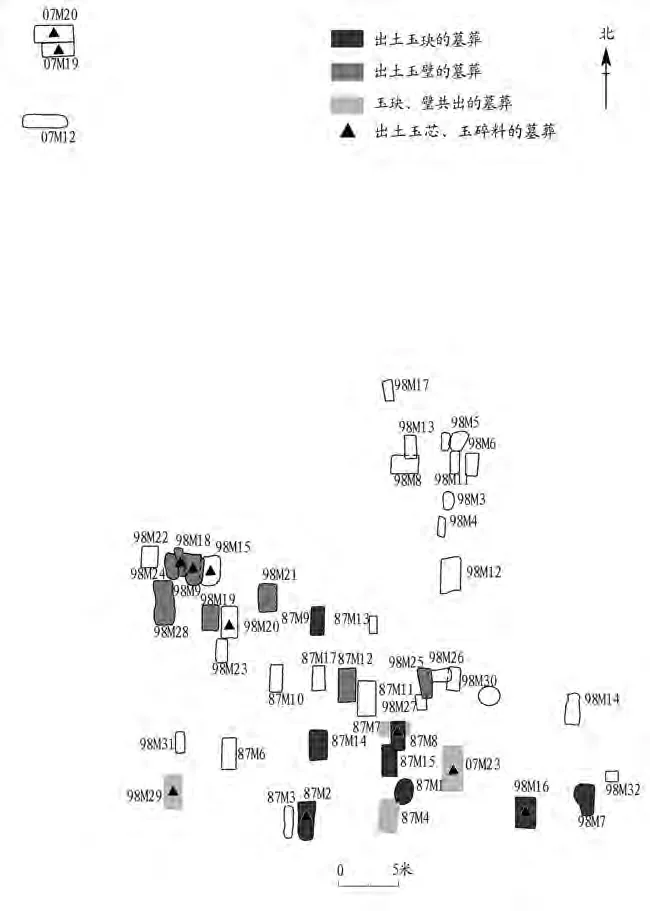

此外,玦与璧在墓地的分布上也显现了一些规律。如图四可见,玉玦一般见于南侧墓葬,玉璧则常见于西北侧和南侧,二者在南侧中部墓葬出现共存现象。基于南侧墓葬的等级规模更高,以上现象或许表明,玦在实际随葬中的地位比璧要高,而在南侧墓葬中部这一混出地带,二者则可能是搭配使用的。

4.玉芯、玉碎料

在凌家滩,随葬玉芯、玉碎料的墓葬基本位于墓地南侧和西北侧(图四),其总量受单一墓葬的影响极大,仅98M20就出土112件,占到总数的近53.3%(表一)。一般摆放松散,主要位于墓主身体一侧。

图四// 凌家滩出土玉玦、玉璧、玉芯和玉碎料的墓葬分布情况

玉芯、玉碎料作为玉器加工中的伴生产品而不是目标产品,其随葬应与墓主的身份有关。以98M18和98M20为例,严文明先生曾认为墓主是玉石匠人[9],若以同样标准,则墓地西北侧的07M19和07M20应该与其一致。此外,西北侧部分墓葬中还随葬其他与玉石加工相关的器物(如98M23的石钻、砺石和石芯),是对此类墓主身份认证的又一重要补充。不过,需要注意的是07M19、07M20呈东西向,与98M18、98M20相距约40米以上,且侧重于玉碎料、石器随葬,说明以07M19、07M20和98M18、98M20为代表的墓主应该分属不同家族,但仍旧都保持着在墓主身侧随葬玉芯、玉碎料的习俗,应是表达对死者的生前身份或行为习惯的认同,也反映了社群内部存在分化的事实。

(二)石器

凌家滩石器最常见的是钺、锛,分别为250、186件,各占石器总量的50%、38%。随葬两器的墓葬也占墓葬总量的一半以上。此外,二者在摆放位置及器物组合方面还有诸多共性,放在一起讨论为宜。两者均有以下特点。

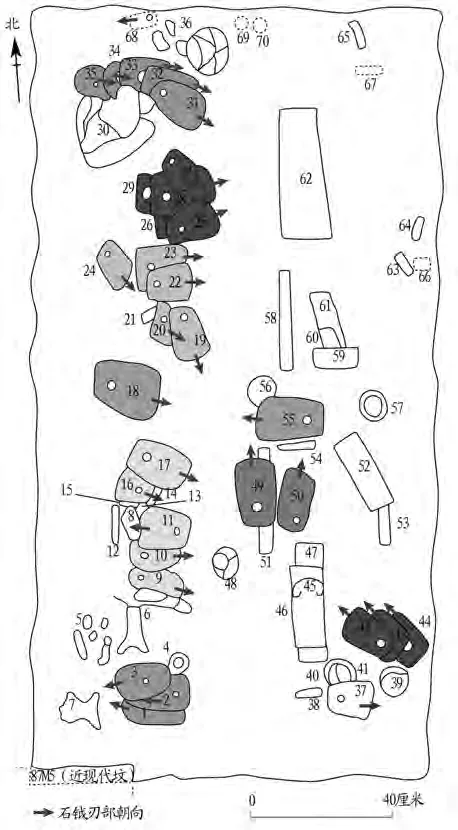

首先,在随葬石器时,常将石器对称放置,以钺、锛居多。在这种行为中,不但对器物的位置相当在意,有时对形制大小也追求近似。例如87M15中,墓主的腰胯部位同时出土两件形制相同的石钺。

其次,石器多分组摆放。以石钺为例,通常置于墓主身体两侧,一字摆放。部分大墓中的石钺葬于墓坑中部,形制不一,朝向有别。墓中石钺通常分组放置,依据主要有二:一是刃部朝向,同组石钺一般刃部朝向相同,偶尔在相近位置出现刃部相对的情况;二是墓内分布状态,通常同组内的石钺叠放紧密(图五)。石锛的表现则与其相似。

图五//87M6石钺刃部朝向与分组情况

再次,从共出情况和出土情境来看,凌家滩人在丧葬过程中存在使用石器组合的意识。以主流石器钺、锛为例,二者在同一墓葬中大量共出。其中不少墓内钺、锛放置一起,数量不一,表现明显的有87M6、87M14、98M20等。

表一// 凌家滩墓葬出土玉芯、玉碎料数量及所占总量比例

关于二者的性质,有学者认为凌家滩的玉石钺是拥有军政大权的象征物[10],然而事实可能并非完全如此。凌家滩墓地随葬石钺的墓葬有31座,约占总数的64.5%,其中部分墓葬的规模很小,若将墓主一概视作军权持有者,其数量之多、等级之差,令人惊讶。而较多的石钺分组现象又可说明,它们并非仅来自一人随葬,很可能包含助葬之物,至少每个小组相对独立。因此,在权力的稀有性与石钺数量的众多性之间,有难以弥合的矛盾。另外,凌家滩墓地各墓随葬品寡富悬殊,但又同葬一地,说明社会虽然存在一定的分化,但与良渚的贵族墓地所呈现的阶层分明的情况却不相同。因此,将二地的玉石钺概以军政权而论,可能并不妥当。

从凌家滩的聚落状况来看,当时整个社群可能有遭受武力威胁之虞,这从两层环壕也可看出。因此,武力应该是当时整个社会极为关注的因素之一。在此情况下,随葬钺就可能成为一种生者借丧葬活动祈求武力强大的精神寄托。当然,这种行为也势必会受墓主地位和财力的支撑与推动,地位愈高,财力愈雄者,追求便愈加狂热。石锛的情况应与其类似。

(三)陶器

凌家滩墓葬中的陶器质地不佳,器物残破,难以完整统计、分析。通常出土于墓主身体两侧、头脚两端,鼎、豆、罐、壶皆是如此。不过与玉石器的重视程度不同,陶器虽大都是作为边缘化的丧葬用品,但仍有几点值得关注。

第一,豆、鼎及相关物的特殊随葬习俗。以98M16和98M29为例,两座墓葬同处墓地南侧中轴线两翼,前者在北端堆放7件豆柄,西南角放置1件;后者在相同位置堆放7件陶豆,东南角放置1件。若仅从器物的出土位置与数量来看,两墓几乎呈现出一种“镜像”状态。这种现象在鼎与鼎足中也有呈现。

第二,对称(对应)分布现象。以87M8和87M9为例,墓南的两侧各有1件陶豆对称放置,前者陶豆均为南北向,后者均为东西向。这种对称放置方法,整个墓地玉石陶三类器物都有体现,比如98M7就是一处典型的案例(图六)。

图六//98M7器物对称(对应)分布图

第三,器物功能组合的意识。以陶鬶为例,凌家滩墓葬中虽然出土不多,但却十分注意组合的搭配,通常有以壶、鬶、杯为主的饮器组合,如87M12、87M13;以豆、罐、鬶为主的饮食器组合,如98M20、98M22、07M23。此类现象在除陶鬶外的器物上也有体现。

第四,丧葬观念与外来文化的关联。以陶缸为例,凌家滩随葬陶缸的墓葬有四座:87M9、87M15、07M12和 07M23(87M9︰54原错记为石钺,87M15︰19原误记为陶壶,07M12︰1原误记为陶碗,经后期整理、辨识,均为陶缸)。除07M12陶缸出土于墓坑中部外,其余均在墓坑北端出土,周围偶尔出现玉石器,但基本拥有相对独立的放置空间。从出土位置来看,与太湖流域崧泽文化晚期墓葬中的情况较为一致,说明两地的丧葬观念应该有过某种关联。孙翰龙认为这是一种普遍的丧葬行为[11],方向明则认为可能是一种“特殊盛器”[12]。

四、07M23的复原

在对凌家滩的葬仪有了整体而具象的认识后,笔者尝试对凌家滩顶级大墓——07M23的葬仪内容进行初步复原,包括三部分:一是人体、棺及墓圹;二是随葬品的摆放;三是墓葬埋葬后的情况。

(一)人体、棺及墓圹的复原

1.人体

因为没有骨骼存留,所以首先要在墓内选定一件与人体部位能较明确对应的器物,将其位置作为复原的基点;其次是依据现代人体测量数据,合理绘制身体各部位;最后将葬具、墓圹依次复原。因此,人体复原也是复原过程的首要一步。

在07M23中,依据器物的叠压关系,可以发现在玉钺(50号)之下,除石钺(210号)外,约有300平方厘米的平面没有器物,这与人头所占面积大致相称。另外,根据玉璜的出土位置和排列方向显示,其南应为墓主头部,而玉钺(50号)正好位于此处。因此可将50号玉钺作为复原的基点。

关于墓主的身体数据,参照国标《中国成年人人体尺寸》,选定年龄在36~60岁、身高174厘米的标准成年男子数据作为复原人体各部位的依据。墓主的具体形象选择凌家滩出土的玉人形象。

2.棺

基于前文曾提及07M23有使用木质葬具的可能,为便于研究,此处可借鉴良渚的木棺形制暂定以一个中心掏空的圆木为棺,放置于内坑之中。长度以头脚端的玉器组合位置视作棺的南北两端,宽度以两侧内坑线为棺的东西边界。关于其朝向,头部、玉璜、两端和墓内石器摆放等都证明应为南北向。

3.墓圹

根据第五次发掘简报可知,07M23的墓圹是有内、外两坑的,不过内坑很浅。为了便于观察墓内随葬品,发掘者曾将07M23分为上下两层。在实际发掘中,墓葬北端的玉器组合并未超出内坑,因此墓圹的实际大小或可参考简报中的图三[13]。

(二)随葬品的摆放

1.玉器

(1)面部的玉钺(07M23︰50)。这是整个墓葬复原的基点,也是最上层的器物,推测该器最初应是平放于面部。方向明曾对87M4的玉版有过研究,认为是中国新石器时代最早的玉“神面”[14]。受此启发,笔者认为该玉钺应该也是“以玉覆面”观念下的产物。

(2)胸腹部的12件玉璜(07M23︰58、60—63、66、70、72—75、93、214)。此前杨晶曾对凌家滩玉璜的佩戴式样有过讨论,认为07M23属于以5件以上的多璜作为胸腹饰物[15]。以出土情景来看,可以将这些璜分为A、B、C、D四组。A组仅有214,大致在墓主颈部位置,反向,性质功能应与87M15同位置的玉璜相同。B组有60、73,纵向对称在墓主胸部两侧,这与天马—曲村遗址的春秋时期晋侯墓地M63中出土的组璜情形相似。C组有58、61、62、63、70、72,共计6件,基本两两并排,形制也相近。但值得注意的是,58、61、62、63已经明显滑向60一侧,62可能出现了极端位移,原来位置应该是在墓主胸部正中并排放置的。D组有66、74、75,共计3件,74叠压在75之上,应是在入葬时发生摆动形成,而66呈反向,应该出现了倒转。

综上,组璜的佩戴可能是颈后1件,胸部两侧纵向1件,正中横向两排各3件,近腹部3件的组合式样(图七)。此外,还有残件93,但由于该器距离胸部玉璜较远,原因不明。

图七//07M23玉璜出土情景(上)及佩戴方式复原图(下)

(3)腹部玉钺(07M23︰81)。81位于器物最上层,斜向放置,其形制大小与墓主面部的玉钺较为接近,并有墓底石钺不具备的小孔径特征。依据出土情景,81若在墓主身下,基本不会发生较大位移,但这又与再下层石器的总体朝向出现不同。因此,81很可能是置于墓主身上的物品,在尸体腐烂纵向位移时发生倾斜所致。

(4)手臂处的20件玉镯(07M23︰103—112、165—174)。分左、右两组各10件,根据复原确定是佩戴在自然下垂的前臂位置。配戴手镯与玉人所示相同,但手臂姿势明显不同。

(5)玉龟及玉龟状扁圆形器(07M23︰123、125、127)。根据出土情景来看,该器处于最上层,入葬时器物应是用有机质绳子系拢一起。其中,除123在背、腹甲都有穿孔外,其余两件穿孔均在背甲面。从器物出土情景和使用对平衡性考虑125、127在用绳子系拢时应该穿孔向内,即背甲面向内。由123与127对称出现在125两侧,腹内均有玉签,因此二者的穿绳方式应该大致相同。不过从穿孔孔径来看,绳子可能较粗,具体的穿系可分两类:并联和串联。并联有两种:a.单件器物可以通过一根绳子实现穿接,但为了保持平衡,125、127需要绳子两端从中间小孔穿出,而123的形式可能略有不同;b.每孔各系一绳,较1略显繁琐。串联则可用一绳将3件器物同时穿接,相对简洁。同样,玉签也有可能使用此法穿接(图八)。

图八//07M23玉龟、玉签出土情景及穿系方式复原图

根据人体复原情况,基本可以确定玉龟及玉龟状扁圆形器大体位于墓主的大腿近膝处。这一结论是根据标准人体尺寸配以墓内葬品位置复原而成,此时玉龟与墓主腰部相距约30~40厘米,而这一数据不会因为墓主实际身高的±5厘米变化而有明显改变,在用180厘米身高作了对比复原后,器物在身体上的位置没有明显变化。因此,此物若是系挂腰间,中间应需较长的绳子相连,呈长垂状,或用较松的腰带悬垂,而作为墓主腿间随葬的可能性很少。

(6)墓葬南北两端的2件玉璧(或称瑗,07M23︰27、186)与环镯。南北两端各出土玉璧(瑗)1件,形制大小有别于小玉璧。从放置位置和倾角来看,是以1件玉璧(瑗)、多件环镯的组合,应是借助其他物体挂靠或依附于棺壁的一种装饰。同类现象还见于调整后的87M8。

(7)棺内外形制较小的玉饰品包括环镯、玦(如07M23︰77、78、326—328等)。前文曾提出这类器物有部分助葬品的观点,但棺内玉饰又可分为两种情况:a.在进行墓主入棺仪式时,玉饰一并带入;b.在埋葬现场,丧葬成员将其丢入棺内。若a则棺外玉饰的放置在时间上与棺内玉饰就会出现早晚;若b则棺外玉饰很可能是由于个别丢掷者未掌握好力度、方向,亦或是碰到棺具二次反弹的结果。这是二者在放置选择上存在的细微差别。

2.石器

(1)石钺(如07M23︰53—55、95—97、141、240等)。根据形制大小、出土情景和墓葬的初步复原状况,大致可以划分为A(棺外石钺)、B(棺内形制较小的石钺)、C(棺内形制较大的石钺)三类。A类石钺的来源、功能、性质和B、C绝不相同。理由是:从形制上,A类石钺一般较棺内部石钺小;从摆放上,A类石钺成组堆放,有别于棺内B、C的铺开形式。由此可见,部分石钺(A类)可能作为社群成员的助葬用品,但B、C两类石钺,在07M23的特殊情境下,恐怕还需要进一步的探讨。

B类石钺出土于墓主的前臂部位,其刃部多向东或西,而C类石钺则刃部多向北(也有少量东西向)。依据与前臂玉环镯的叠压关系,可以确定B类是放置在墓主前臂之上的。就其出土位置和放置形态(左右各3件,对向放置)来看,仅此6件视作墓主掌握军权的象征尚且适宜。C类则可以根据与南侧墓主所佩玉璜的叠压关系,确定其位置应是处于墓主的身体之下,整体平整,未发生较大位移,应该是平铺墓底的;而其刃部朝向又大多与更下层的锛、凿刃部朝向一致,所以这类形制较大的石钺究竟作何用途,似乎还要从最下层的锛、凿身上寻找线索。此外,少量石钺倚靠在葬具一侧随葬,不做具述。

(2)石锛、凿(如07M23︰218-220、222-229、247-252等)。墓内大量的石锛、凿处于最底层,那么首先的问题是:墓底的石锛究竟属于棺内,还是棺外(下)?因它们的宽、厚度各不相同,显然放在棺下并不能很好地发挥平衡作用,且部分贴靠紧密、部分有明显间隙,似为棺底朽后下落不均所致,所以应以在棺内为宜。

由于棺底排布的石锛并未呈现满坑铺就的状态,且整体宽度大致与人体相当,因此推测可能是用作尸体铺垫(图九)。然而,这种做法也并非07M23独有,相似的情形在98M30中也有出现,只不过后者的石锛排列方向更多为东西向(图一〇)。

图九//07M23墓底石锛放置示意图

图一〇//98M30墓底石锛放置示意图

由此看来,同样处于墓主身体之下的C类石钺,应该作用无二。不过,需要注意的是,C类石钺应该还有位于锛、凿之上(07M23︰94、141、160、240等)或石锛之下(07M23︰231、245、253、255等)两种情况。前者数量较多,刃部多向北,后者数量较少,刃部多向东或西。最终,在器物摆放方面由下至上构成少量石钺、一层锛凿、再一层石钺的次序结构。

3.陶器

凌家滩陶器自身质地松脆,又因第五次发掘简报对07M23的陶器资料披露有限,所以想要准确复原每件器物,难度极大。但这并不妨碍我们根据出土陶器的相对位置,对07M23的丧葬用陶进行观察。

(1)在棺内,墓主头、脚端各出土一件陶器(07M23︰39、330)。39为凹圜底壶,已残碎,在玉器组合以南并被其叠压。推测该器或在棺西侧(或顶部),于棺朽后位移至棺内位置,继而被棺南壁所悬玉器所压;当然也不排除原置于棺内的可能。脚端放置了一件陶觚(330),殊为特别。330位于北端玉器以南,其上有石锛,并被来自棺外填土的石块下落所叠压,应是棺内之物。这一现象在太湖和钱塘江流域常有见到,不过一般为漆木器,且在不同遗址中其摆放位置稍有变化。例如,浙江卞家山遗址可辨或推测为漆觚的数座墓葬中,觚多放置于墓主的腿侧[16];反山遗址的则是在墓中(M22︰42、43)[17];瑶山遗址见于一端(M9︰78)[18];好川[19]和小青龙[20]墓葬中亦是见于一端(图一一、一二)。对于漆觚,方向明曾有过复原研究,认为其主要用于祼祭[21];严志斌也认为漆觚在酒器组合中具有重要作用,与其他器物一起在祼礼中使用[22]。凌家滩07M23中出土的陶觚是否有此功用还不能确定,毕竟整个墓地目前仅此一例,但以觚出土的位置来看,它们之间必然存在某种复杂的丧葬交流与联系。

图一一// 好川M8漆觚出土位置示意图

图一二// 小青龙M10漆觚出土位置示意图

(2)在棺之外,依据具体的出土位置,陶器至少可分为四组:东北、东南、西北、西南侧各一组。每组内的主要陶器仍是凌家滩常见的鼎、豆、壶、罐,但东北、东南和西南组中,均有当地不多见的器类,如东北组的陶缸,东南组的陶盆,西南组的陶鬶等。器物分组可能是因为其来源多样,而在最近学者对凌家滩陶器的岩相分析中,认为不同夹砂陶器中“砂”的来源也不单一[23]。这是对07M23陶器多来源特征的又一补充。

至此,依据上述分析解读,可以知道整个棺内器物的随葬情况(图一三):

图一三//07M23墓葬复原图

棺两端悬置玉璧(瑗)及环镯组饰→棺底少量石钺→平铺一层石锛凿→再平铺一层石钺→尸体及随身所佩璜、镯、龟形器等玉饰→面与腹部放玉钺、近腕处置石钺→其他环、玦等玉饰(含助葬品)、其他石钺、锛、陶觚。

棺下葬后,其外的葬品入墓顺序如下:

贴棺外两侧放置陶器→棺外西侧成组石钺、零散石锛、陶器和东北角陶缸→填土、碎玉料及小石块→填土上稍大石块→填土上方玉石猪。

(三)埋藏后的情况

将07M23埋葬后的情况作为复原部分,有两个目的:一是采用不同的视角来更加直观的感受墓内遗存可能经历的过程,从而对器物的出土情景加深理解;二是进一步审视因葬具朽塌造成的遗物位移,从而使出土情景复杂化的整体表现。

(1)墓圹和葬具。07M23在发掘时,墓坑深0.3米,墓底至地表深也才0.55米[24]。另外,人类的生产活动曾对墓地上方有过破坏,所以墓圹的实际深度应该更深。关于葬具,由于墓底钺、锛和凿出土时较为平整,因此笔者认为棺的内底可能也有一个相对平整的面。

(2)随葬品。根据墓内遗存的出土情景显示,玉猪在近墓口出土,石块则全部叠压在墓内器物之上,所以二者基本能够确定是来自上方封(填)土的,且玉猪可能处于偏上的位置。其他器物的摆放位置则由图一三的复原基本确定,形制与凌家滩整体风格相同。

按照从上往下的顺序,笔者推测07M23以正视视角可能经历如下过程(图一四):①埋葬完成,形成最初墓葬内部结构;②棺、尸体开始腐烂,器物开始破碎、位移;③棺、尸体完全腐烂,器物进一步破碎、位移;④有机质腐蚀殆尽,墓坑上方遭到破坏,墓内器物出土情景形成。

图一四//07M23墓葬结构及埋葬后变化过程复原图

五、小结

丧葬活动是一个内容庞杂的过程,况且,与其相关的诸多环节又发生在墓地之外。所以需要更详尽全面的发掘材料,才能有更加深入的葬仪研究与复原。但通过以上分析,至少可以得出如下认识。

在埋藏学视角下,凌家滩的部分墓葬中,随葬品的摆放在空间上有内外之别,应当是使用棺类葬具的结果。

根据情境分析,人们常常选择在靠近身体的位置随葬玉器,手臂戴镯,胸部佩璜用于“礼葬”。而在一些身份地位较高的墓葬中,参加葬礼的成员会以玦、璧类器物助葬,也常用某类器物(如玉芯料、特殊类玉器等)去表达对墓主身份的认同。对于石器,凌家滩人常将其分组、对称放置随葬,随葬过程中也比较重视器物之间的组合。对于陶器,在大部分墓葬中是将其置于墓主身体的两侧棺外。其中,一些器物可能存在特殊的随葬习惯,例如鼎和豆。此外人们对待陶器与石器有相似的部分,也会对称(对应)的放置,注重器物之间的组合。而从陶器的文化因素来看,又能发现凌家滩墓地的丧葬观念与其他文化之间存在关联。总之,这种随葬品方面的共性与差异,正好体现了墓葬间在葬仪内容上的共性与差异。

07M23是目前凌家滩规格最高的墓葬,从人体、棺及墓圹,随葬品的摆放,墓葬埋葬后的复原情况可以发现,许多器物在“小情境”下,往往拥有更多的可能性。通过分析,基本揭示了该墓的葬仪内容与特点,以及处在社会分化过程中,代表着消耗更多资源、占有更大财富的07M23号墓主独具一格的社会权力分配形态。

(附记:本文是在安徽大学历史系吴卫红教授的悉心指导下完成的,同时首都师范大学历史学院袁广阔教授曾在文章修改方面给予建议,在此一并真诚致谢。)