广西田阳县地质灾害易发性分区与评价研究

陆荣鑫,蓝俊康

(1.广西壮族自治区第四地质队,广西 南宁 530003;2.桂林理工大学环境科学与工程学院,广西 桂林 541004)

0 引言

对某个特定区域进行地质灾害的分区评价是防治地质灾害的重要举措,也可为调查区制定地质灾害防治规划以及中长期社会经济发展规划提供科学依据。目前,国内外对地质灾害易发程度分区的方法有多种,其中以定性为主的有层次分析法、类比法、经验值法等[1-3],以定量为主的有综合指数法、信息量法、逻辑回归模型法等[4-9],这些方法都有各自的优点和适用性。一般而言,定性评价方法受到人为主观的影响较大,且评价精度上也较差,而定量评价方法则容易忽略经验在评价因子权重中的作用,评价效果也不高。因此最佳的做法是把定性评价与定量评价相结合,这样才能解决可靠性与效率间的矛盾,更好地反映地质灾害易发性[10-14]。故本次研究采用了定性和定量相结合的评价方法进行尝试。

1 地质环境条件

1.1 地理位置及交通条件

田阳县地处广西西部,右江河谷中部,县城距自治区首府南宁市200多公里,距百色市38公里。东至南宁,西通云南、贵州,南经德保、靖西直至越南,北过巴马、东兰进入河池市,总面积2 387 km2。地理坐标为东经106°22′~107°09′,北纬23°29′~24°07′。田阳县境内有铁路、高速公路及右江航道通过,全县辖9个镇、1个乡,县内公路交通网密集,交通较发达。

1.2 气象水文

田阳县地处低纬度地区,靠近北回归线,属南亚热带季风气候。冬暖夏长,光照充足,热量丰富,年平均气温18℃~22℃,极端最低气温-1.2℃,极端最高气温39.2℃,年无霜期为307~352 d。根据资料,田阳县多年(2006-2019年)平均降雨量1 263.2 mm,一般降雨量1 021~1 540 mm,年最大降雨量2 025.8 mm(2018年),年最小降雨量665.6 mm(2012年)。

1.3 地形地貌

田阳县地势大致为东西狭,南北宽,中间低,南北高,山峰海拔一般在250~800 m,最高峰丁农山,海拔1 250.8 m。其地形地貌按成因类型可分为构造侵蚀型、构造溶蚀型、剥蚀堆积型、侵蚀堆积型。

1.4 地层岩性

区内出露地层有泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、古近系、第四系。泥盆系岩性以灰岩和白云岩为主,其次为砂岩;石炭系岩性以灰岩、白云岩为主;二叠系岩性以凝灰岩、灰岩和硅质岩为主;三叠系岩性以泥岩、砂岩为主;古近系岩性以半成岩的泥岩、砂岩为主。第四系主要发育残坡积层和河流冲积层,残坡积层岩性为土黄色、红色粘土,含碎石粘土。河流冲积由第四系全新统(Qh)和更新统(Qp)地层组成,全新统(Qh)岩性上部为粉土或粉质粘土,下部为砂卵石层,更新统(Qp)岩性上部为砂土或粘性土,下部为砂砾石层。

1.5 地质构造与地震

田阳县大致经历了加里东期、印支~燕山期、喜山期等三个较为明显的构造发展阶段,各阶段产生不同规模、不同性质、不同序次的构造形迹,组成了错综复杂的构造格架,主要褶皱有:洞靖—陇劳背斜、桥业—花参背斜、上练—个劳背斜、那西—甫孟向斜、坤平—那老向斜等,主要断层有:巴别断层、桥业断层、多柳—百林断层、琴华断层、雷圩断层、坡洪断层、布露—同乐断层、那更—里徐断层。根据调查资料,田阳县地震基本烈度为Ⅵ~Ⅶ度。

1.6 岩土体类型及基本特征

区内岩土体主要为粘性土、砂砾或砂土双层土体、薄-中层状软弱泥岩粉砂质泥岩夹薄层状弱岩溶化较坚硬泥质灰岩岩组、中-厚层状较坚硬砂岩夹薄层状软弱泥岩岩组、中厚层状软弱泥岩砂岩岩组、薄-中厚层状弱-中等岩溶化较坚硬碳酸盐岩岩组、中-厚层状中等至强岩溶化坚硬碳酸盐岩岩组、块状坚硬辉绿岩岩组七种类型。结合田阳县区域地质资料和野外调查数据进行分析,将田阳县划分为<1 m、>1~<3 m、≥3~≤5 m和>5 m等4个风化土层厚度等级区。其中,田阳县<1 m风化土层厚度区面积约1 184.59 km2,占总面积的49.6%;田阳县1~3 m风化土层厚度区主要面积约229.75 km2,占总面积的9.6%;田阳县3~5 m风化土层厚度区面积约803.57 km2,占总面积的33.7%;田阳县>5 m风化土层厚度区面积约169.41 km2,占总面积的7.1%。

1.7 水文地质条件

区内地下水可分为松散岩类孔隙水、红层碎屑岩类裂隙孔隙水、碳酸盐岩类岩溶水、碳酸盐岩夹碎屑岩溶洞裂隙水、碎屑岩类基岩裂隙水、侵入岩构造裂隙水六大类型。区内地下水以大气降雨渗入补给为主,次要为灌溉入渗、河流侧渗、水塘渗漏、相邻含水层的侧向渗流补给。由于区内水文地质单元小,地下水从分水岭到河谷的距离比较短,地下水主要表现为浅循环、短迳排的运动条件。在局部规模较大的断层带,含水层埋藏较深,在深部岩溶发育地段,地下水深部径流较强烈。

1.8 岩溶发育特征

区内岩溶的形成和发展,受到地质构造、地层岩性、地下水活动、地形地貌等诸多因素的影响,其中地质构造、地层岩性、地下水活动是必不可少的条件,由于区内的地层岩性、地质构造、地形地貌的差异,决定了岩溶发育的不均匀性,其中地质构造发育、中厚层状-块状灰岩及白云质灰岩、地下水动态变化幅度大的地段,岩溶发育强度,而岩性为中薄层灰岩、白云岩与不纯碳酸盐岩或碎屑岩呈互层或夹层地段则为中等、不纯碳酸盐岩与碎屑岩互层或夹层地段岩溶发育弱。根据资料,结合现场调查,将田阳县岩溶发育程度分为强发育区、中等发育区及弱发育区。

1.9 与地质灾害有关的人类工程活动

区内大多数地质灾害的发生与人类工程活动密切相关,引发地质灾害的人类工程活动主要有城乡建设及道路工程,田阳县地形以山地为主,在碎屑岩地区,村屯多建在山坡上,建房进需进行切坡平整,由此形成了高陡斜坡,这些切坡未经专业设计人员设计,多数未采取任何防护措施,是造成边坡崩塌、滑坡发生的主要原因。在碳酸盐岩区,村屯多建在洼地边缘靠近山坡地带或坡脚,房屋与山坡之间距离较近,山体上危岩隐患较多,常常发生岩质崩塌地质灾害。包括铁路、高铁、高速公路、省道、县道等交通设施的修建,在山区路段也常常形成深挖路堑,造成挖方路段沿线崩塌、滑坡地质灾害频发。

1.10 植被类型及分布特征

研究区位于南亚热带季雨林植被区,自然植被主要为草甸植被和森林植被,森林覆盖率为66.16%。

2 地质灾害特征

2.1 地质灾害类型及发育特征

据资料收集及调查统计,田阳县地质灾害点398处,类型主要为危岩、滑坡、不稳定斜坡、崩塌和地面塌陷,其中滑坡29处,崩塌39处,危岩275处,不稳定斜坡50处,地面塌陷5处。

2.1.1 滑坡发育特征

区内滑坡按规模划分,小型25处,中型4处。滑坡以土质滑坡及碎石土滑坡为主,上覆堆积物厚度较为均匀且松散,滑带一般位于土岩接触面为与岩层产状一致的软弱夹层,滑带土厚10~20 cm,岩性主要为粉质粘土夹碎石,结构一般较松散,孔隙度大,透水性强,降雨入渗会引起滑坡体和滑带土中孔隙水压力的变化,挤压揉皱及擦痕现象明显。滑坡表部特征主要有裂缝、局部浅表坍滑、前缘地面隆起、后缘地面沉降、树木歪斜、建筑变形、渗冒浑水、马刀树等。局部浅表坍滑是滑坡发生发展过程中的主要变形迹象之一,一般发生于滑坡区陡坡和前缘临空坡段,坍滑体积一般数立方米至几十立方米。滑坡形成后缘会存在宽度不一的张拉裂缝,并且部分后缘形成下错陡坎。于初始蠕动阶段时,滑坡边界变形小,一般没有明显裂缝,加速变形及剧烈变形阶段的滑坡周界羽状剪切裂缝较为明显,其特点是延伸长且数量多,并且多处裂缝伴有下错现象,少量裂缝直接引起房屋开裂,裂缝邻近区域,部分地方可发现有少量沉陷现象。

2.1.2 崩塌发育特征

区内崩塌规模均为小型,崩塌体以含碎石粘土、坡残积碎石土为主,主要分布于三叠系砂岩、泥岩出露区,灰岩地区因土体厚度薄,数量较少。崩塌主要为位于岩体上部覆盖厚薄不一的松散层,控制面以基岩面为主,部分为层面,各类岩体上部全风化层或坡残积层大多数岩性松散,强度低,透水性好,稳定性差,特别是砂岩与泥页岩互层或夹层出露地段,母岩易于风化,覆盖层相对较大,多1~3 m,残坡积土中含有碎石块,更增加了土体的透水性,土体遇水易软化,在连续降雨饱水情况下易沿基岩接触面产生崩塌。

2.1.3 危岩发育特征

区内危岩规模均为小型,危岩体岩性主要为灰、深灰色厚层状灰岩、白云岩,岩体较破碎,岩溶中等~强发育,主要分布于泥盆系和石炭系纯碳酸盐岩地区,不纯灰岩及夹有碎屑岩的灰岩出露区,因岩溶发育强度低,数量较少。危岩体主要分布在岩溶峰丛或峰林地貌区,该地貌区山高坡陡,自然坡度大,基岩裸露,表面风化强烈,基岩风化裂隙、构造裂隙发育,表面岩体多被切割呈块状。区内碳酸盐岩分布区域山体表面浮石较多,多为原山体危岩崩塌形成,崩塌后部分崩塌体由于树木支挡或崩落势能减弱而伏于山体表面,在降雨、震动或植被遭受破坏等诱因下,发生危岩崩塌的可能性较大。

2.1.4 不稳定斜坡发育特征

区内不稳定斜坡中,自然岩质不稳定斜坡4处,人工岩质不稳定斜坡5处,自然土质不稳定斜坡6处,人工土质不稳定斜坡35处。岩质不稳定斜坡主要表现为沿着母岩中软弱结构面产生垮塌变形,土质不稳定斜坡物质主要为崩坡积碎块石、残坡积粉质粘土夹碎石等。区内不稳定斜坡受人类工程活动影响及强降雨作用明显,其中人类工程活动主要表现为切坡修路、建房切坡对斜坡稳定性的影响,降雨主要表现在雨水下渗浸润坡体,一旦其外界条件发生变化,不稳定斜坡将会发展成滑坡或崩塌。

2.1.5 地面塌陷发育特征

区内发育4处岩溶地面塌陷,其均发育在纯碳酸盐岩地区,岩溶裂隙发育,岩溶区上覆第四系土层是发育岩溶塌陷的主要因素,土层薄,土体较松散,降雨地表水集中汇流,下渗潜蚀冲刷继而发展成为消水洞,与地下岩溶管道连通,易产生岩溶地面塌陷。发生地面塌陷处地下水位埋深较深,变幅较大,地下水在基岩面附近波动,上方土体受到地下水的淘蚀作用,地下水位的骤然起落,使由土体与岩体形成的闭合空间体形成正、负气压,对土体具有空蚀甚至气爆作用。在这两种作用下,岩溶通道上方土层逐渐塌落,形成空腔(土洞),塌落的土体颗粒被水流带走,空腔规模慢慢增大,顶部土层越来越薄,在土体自重及外部震动、荷载等因素下,土洞顶部塌落与地面贯通形成塌陷。

区内仅发育1处采空区地面塌陷,为冒顶型地面塌陷。该塌陷分布于河谷阶地中,地势平坦,自然坡度小于10°,塌陷坑呈近圆形,塌坑直径约150 m,深约5 m,面积约70 000 m2,塌陷点下部为煤矿采空区,采空区呈椭圆形,规模约6 100 000 m2,该煤矿开采方式为斜井开拓,该塌陷为坑道挖掘顶板冒落所致。

2.2 地质灾害发育密度分区

为了反映田阳县地质灾害现状的发育密度,共划分了高密度区、中等密度区、低密度区和极低密度区4个区,其中地质灾害点密度≥0.3点/km2为高密度区,地质灾害点密度≥0.1、<0.3点/km2为中等密度区,地质灾害点密度≥0.05、<0.1点/km2为低密度区,地质灾害点密度<0.05点/km2为极低密度区。根据调查统计,地质灾害高密度区共发育地质灾害点238处,面积578.68 km2,占田阳县面积的24.24%;地质灾害中密度区共发育地质灾害点138处,面积993.34 km2,占田阳县面积的41.62%;地质灾害低密度区共发育地质灾害点21处,面积682.77 km2,占田阳县面积的28.61%;地质灾害极低密度区仅发育地质灾害点1处,面积132.04 km2,占田阳县面积的5.5%。

2.3 地质灾害易发村(屯)空间发育与分布特征

依据易发村(屯)划分标准结合调查实际情况,本次研究对所有自然村屯、企业和林场生活区等一一进行核实,共调查自然屯1 375处,另调查矿山31处,异地扶贫安置点3个,最终确定地质灾害易发村(屯)共676处,占调查村屯数的68.91%。区内地质灾害易发村(屯)点在各地貌区中均有分布。其中,峰丛洼地地貌区529处,占总数的78.25%,分布密度为0.49处/km2;低山、丘陵地貌区97处,占14.35%,分布密度为0.11处/km2;中、低山地貌区22处,占3.25%,分布密度为0.18处/km2;波状丘陵地貌区14处,占2.07%,分布密度为0.11处/km2;河谷阶地地貌区9处,占1.33%,分布密度为0.05处/km2;峰林谷地地貌区5处,占0.7%,分布密度为0.25处/km2。区内地质灾害易发村(屯)在各个岩组区中除块状坚硬辉绿岩岩组外的其它岩组均有分布。其中,中厚层状-块状中等-强岩溶化较坚硬碳酸盐岩岩组区500处,占总数的73.96%,分布密度为0.49处/km2;中厚层状较坚硬砂岩、薄层状软弱泥岩岩组区89处,占13.17%,分布密度为0.10处/km2;薄-中厚层状弱-中等岩溶化较坚硬不纯碳酸盐岩岩组区42处,占6.21%,分布密度为0.54处/km2;中厚层状软弱泥岩、砂岩岩组区9处,占1.33%,分布密度为0.10处/km2;薄-中厚层状较弱泥岩、粉砂质泥岩夹薄层状弱岩溶化较坚硬碳酸盐岩岩组区5处,占0.74%,分布密度为0.13处/km2;粘土、粉质粘土、砂土、砾卵砾石双层土体区14处,占2.07%,分布密度为0.07处/km2。

3 地质灾害易发性分区与评价

3.1 单元栅格的划分

本次基于MAPGIS软件,采用栅格单元进行地质灾害易发性分区,栅格单元面积为1 km×1 km,全县共划分2 695个单元格。

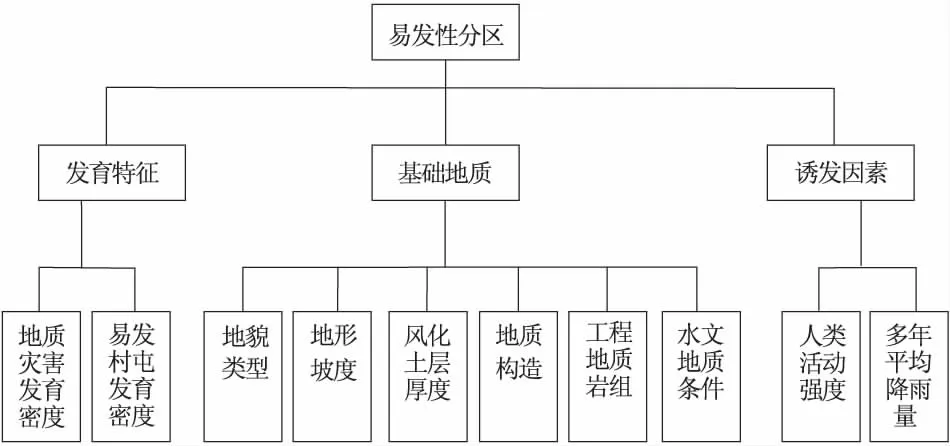

3.2 评价因子的选取

根据田阳县地质灾害发育的特点,本次评价以地质灾害易发性分区做为目标层,选择了发育因子(地质灾害现状发育特征)、基础因子(基础地质条件)和诱发因子(地质灾害诱发因素)构成准则层即二级评价因子。田阳县现状地质灾害规模均较小,可用地质灾害发育密度作为地质灾害发育特征评价指标(由于易发村屯发育与地质灾害发育特征相似,所以本次引用了易发村屯发育密度作为地质灾害发育特征之一),而基础地质条件可分为地貌、地形坡度、风化土层厚度、地质构造、工程地质岩组、水文地质条件6个子要素,地质灾害诱发因素主要有人类活动强度、多年平均降雨量与地质灾害关系密切的2个子要素,以上10个子要素构成措施层即三级评价因子。地质灾害易发性分区评价层次结构见图1。

图1 田阳县地质灾害易发性分区评价层次结构图

表1 崩塌、滑坡、不稳定斜坡各参评因子赋值标准及权重分配表

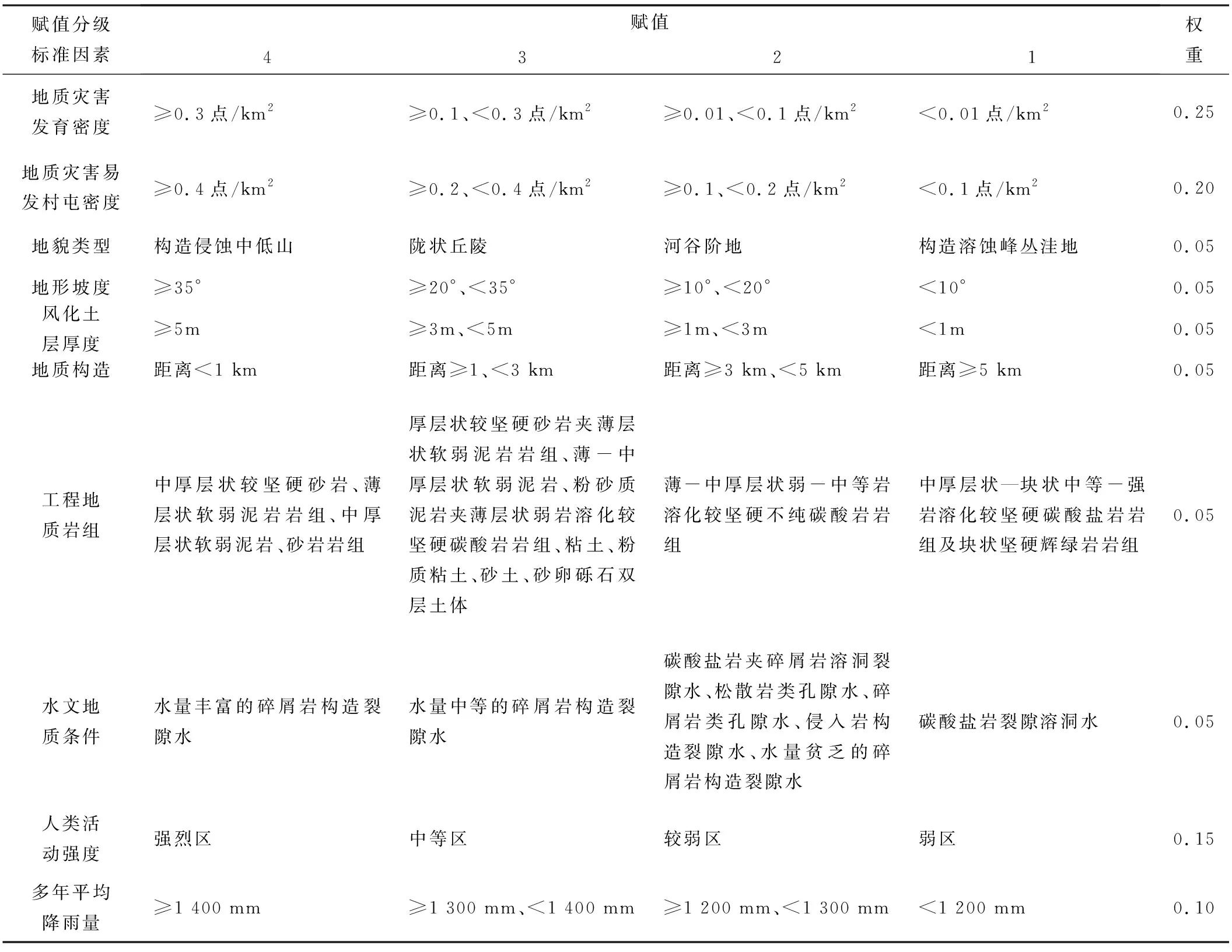

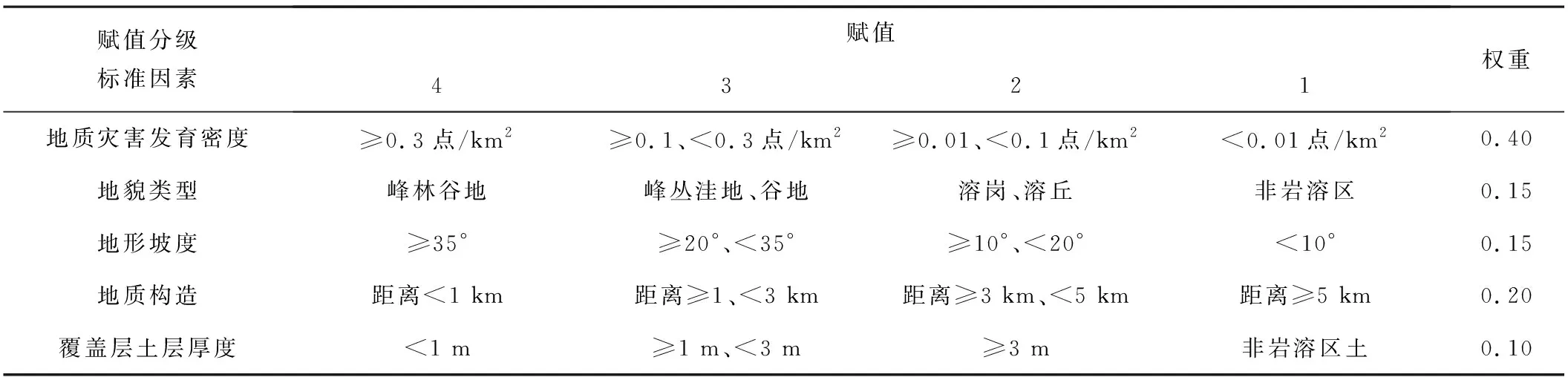

3.3 评价因子权重确定

对地质灾害发育密度、地质灾害易发村屯密度、地貌类型、地形坡度、风化土层厚度、地质构造、工程地质岩组、水文地质条件、人类工程活动、降雨10项评价因子确定权重,权重总和为1。根据地质灾害形成因素的主次控制条件和各评价因子对不同类型地质灾害的影响程度,组织专家打分确定评价因子权重值。本次将地质灾害形成因素的主次控制条件相似的崩塌、滑坡、不稳定斜坡采用同一种评价因子权重取值表,岩溶地面塌陷、危岩等地质灾害的评价因子按其影响程度单独取值单独评价,最后再进行综合叠加评价,得出易发性分区图。(由于采空区地面塌陷仅发育1处地灾害点且分布范围较小,因此,不单独进行易发性分区)。各个评价因子权重赋值见表1~表3。

表2 危岩各参评因子赋值标准及权重分配表

表3 岩溶地面塌陷各参评因子赋值标准及权重分配表

3.4 单因子量化

各因子的分值情况详见表1~表3。

3.5 基于GIS的信息量叠加

利用MAPGIS系统的空间分析功能将参与易发性分区评价的单因子分区图叠加分析,得出带有叠加属性的不同地质灾害易发程度综合值分区图。

3.6 易发区的划分

在以上叠加分区的基础上,对不同地质灾害的易发程度综合值分区图进行综合叠加分析,利用MAPGIS系统的分析运算功能,根据综合指数法的模型,计算每一个单元各自的综合指数值R,其数学模型为:

(1)

式中:R为评价单元内综合指数值,Yi为评价单元内评价因子的权重,Wi为评价单元内评价因子的赋值,n为评价单元内评价因子的数量。

再利用MAPGIS系统的统计分析功能,按照地质灾害易发性综合评价值R的高低,以突变点作为易发程度分区的界线值,其中,1≤综合值<1.7为不易发,1.7≤综合值<2.4为低易发,2.4≤综合值<3.0中易发,综合值≥3.0为高易发,据此进行地质灾害易发性分区,并将田阳县划分为不易发区、低易发区、中易发区及高易发区4个不同等级区域,并划分为16个亚区,各区划分情况见图2。

据统计,田阳县地质灾害高易发区(A区)总面积569.65 km2,占调查区面积的23.86%,发育地质灾害点224处,共包含A1、A2、A3、A4、A5等5个亚区;地质灾害中等易发区(B区)总面积713.22 km2,占调查区面积的29.88%,发育地质灾害点148处,共包含B1、B2、B3、B4、B5、B6等6个亚区;地质灾害低易发区(C区)总面积1 028.36 km2,占调查区面积的43.08%,发育地质灾害点26处,共包含C1、C2、C3、C4等4个亚区;(4)地质灾害不易发区(D)总面积75.89 km2,占调查区面积的3.18%,发育地质灾害点0处。

3.7 分区精度评价

目前,地质灾害易发性分区的结果尚无统一的验证方法,本次研究采用频率比的方法进行验证,首先将田阳县398个灾害点投入到田阳县地质灾害易发程度分区图中,并进行统计,计算出不同易发分区所占的总灾点比例、不同易发分区所占的总面积比例,频率比=灾点比例/面积比例。频率比表示指标因素的分类对地质灾害易发性的重要程度,频率比值越大,地质灾害发生的概率越大,反之概率越小[15]。

图2 田阳县地质灾害易发程度分区图

根据统计计算,田阳县地质灾害高易发区(A区)、中等易发区(B区)、低易发区(C区)、不易发区(D)的频率比分别为2.36、1.24、0.15、0,可见高易发区(A区)>中等易发区(B区)>低易发区(C区)>不易发区(D),从高易发区至不易发区地质灾害发生的概率逐渐变小,说明本次田阳县易发性分区结果比较符合实际,方法可行。

4 结语

(1)本次研究采用了定性和定量相结合的评价方法(即层次分析结合综合指数的方法),并结合MAPGIS软件的空间叠加统计分析功能,开展田阳县地质灾害易发性分区与评价,评价结果与该县的地质灾害发生的实际情况较为符合,可见此做法对特定区域的地质灾害的评价和区划上较为科学、直观、准确。

(2)依据分区计算,田阳县地质灾害高易发区总面积为总面积569.65 km2,占调查区面积的23.86%;地质灾害中等易发区总面积713.22 km2,占调查区面积的29.88%;地质灾害低易发区总面积1 028.36 km2,占调查区面积的43.08%;地质灾害不易发区总面积75.89 km2,占调查区面积的3.18%。