新冠疫情地学扩散效应下的乡村社区旅游地环境监测体系构建

沈和江, 甄会刚, 李旭娇

(河北师范大学 家政学院,河北 石家庄 050024)

乡村社区旅游地环境是社会环境的重要组成部分,乡村社区旅游地既是广大社区居民赖以生存和发展的家园,又是都市居民回归自然、放松身心、休憩休闲、教育求知的旅游目的地,但同时还是各类病毒疫情传播的重要场所.有关研究表明,病毒疫情的快速传播具有典型的旅游地学输入性特征,而大量的研究同样证实,各类传染性病毒主要是通过人员之间近距离接触、飞沫、呼吸等方式进行传播与蔓延,而各类旅游旅行活动易将疫情病毒扩散到沿途及旅游目的地,成为病毒疫情传播的重要途径[1-6],从而出现人传物、物传人以及人传人的扩散现象.

2019年底,全世界暴发了新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称“新冠疫情”),此次全球化疫情传播速度快、传播范围广、防控难度大,是一次重大突发公共卫生事件.由于车流、返乡流、休闲旅游流、探亲流、访友流等多种旅行活动的叠加效应,导致疫情呈现出扩散范围广、影响面大、危害重等特点.近年来,随着乡村休闲旅游需求规模的快速增长,乡村社区旅游地已成为广大都市居民日常休闲旅游的重要选择,由此使得都市周边广大乡村社区成为游客最为聚集的地区.对此,在把控新冠疫情传播的时空特征与规律、明晰病毒地理通道的传播效应、认清乡村社区旅游地疫情防护的影响因素的基础上,构建基于地学扩散的乡村社区旅游地的疫情环境监测体系,对阻断和隔离因各类旅游活动引发的病毒疫情蔓延与传播、净化乡村社区旅游环境、保障广大社区居民及游客的生命安全等,具有十分重要的现实意义.

1 新冠疫情影响的旅游环境认知

1.1 新冠疫情的旅游影响

2020年以来肆虐全球的新冠疫情,给人类社会带来了深刻影响,各种生产性活动和消费性活动因疫情的不断变化而停滞、停摆.其中,快速发展的旅游业因其流动性特征受到区域性的时空限制,跨省旅游活动时断时续,跨境旅游活动几乎停止.各种疫情防控政策成为旅游活动的最大限制性政策,旅游业遭受到了前所未有的困境.

众所周知,旅游活动是人们离开常住地到异地的一种空间位移活动,其最大的特点就是异地性、消费性和暂时性.因此,旅游者实现旅游活动的目的,势必对旅游目的地的环境条件产生极大的依赖性和敏感性,而旅游目的地的环境,不仅取决于旅游活动期间的“吃、住、行、游、购、娱”六大要素综合配套体系的完善,更取决于实现旅游活动所要求的该旅游目的地的公共安全现状.显然,旅游目的地的公共安全现状决定了旅游者的可进入性程度,也取决于该地是否发生了公共危机.而公共危机的发生,对旅游活动势必造成2种结果,即正在进行的旅游活动会即时中断,没有成行的旅游活动被迫取消,这对旅游业造成的损失显而易见.

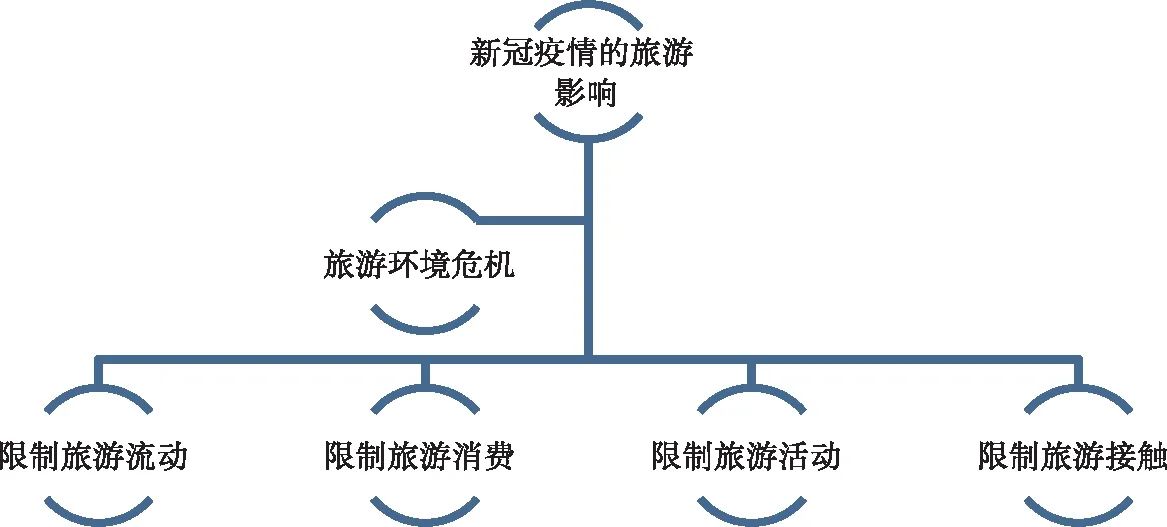

新冠疫情作为近年来最严重的公共卫生事件,是人类共同面对的公共危机.事实表明,新冠疫情突发以来,给旅游业带来的影响是深远的,它不仅给旅游者造成心理上的恐惧和压力,限制了旅游活动的正常开展,而且也极大降低了旅游目的地的客流进入与消费,对旅游目的地的安全环境、卫生环境、饮食环境无不产生负面影响,具体如图1所示.

图1 新冠疫情的旅游影响Fig.1 Impact of COVID-19 Epidemic on Tourism

1.2 新冠疫情下的旅游环境认知

1.2.1 新冠疫情的传染性限制了旅游的近距离接触

旅游活动是非常典型的聚集性消费活动,许多公共场所,如景区、饭店、餐馆、商场、机场、车站、码头等,是客流最为集中、流动最为广泛的场所.因此,面对疫情扩散与传播的危害,旅游环境成为当下社会需要广为关注的重要问题.为防止疫情通过旅游活动进行传播,政府采取了一系列紧急措施,如关闭景区、取消组团、扫码测温、隔离限制等,其目的就是防止由于旅游者的广泛流动,引起疫情的进一步扩散.同时,新冠疫情的扩散主要是通过人员之间近距离的接触、飞沫、呼吸等途径,而旅游活动因其集中、聚集、流动等特征,成为各类旅游场所环境疫情防范的控制手段.

1.2.2 治理旅游环境、整顿环境秩序是预防与控制公共危机的重要手段

通过一系列措施和手段,控制由于旅游活动的开展而引起的交通、饮食、住宿等环境恶化,防止由于旅游活动的开展引起资源承载力下降而造成的资源破坏.究其原因很简单,旅游活动的开展依托社会的众多行业的正常运行.从构成旅游活动的系统要素看,主要包括旅游主体、旅游客体和旅游媒介三大要素.其中,旅游主体是旅游活动中的主导因素,即旅游者,其始终处于旅游活动的中心地位,而旅游者的构成千差万别,包括不同的职业、年龄、性别、教育层次、地区乃至不同的国家等各类人群,具有复杂性、多样性特点;旅游客体是旅游活动的对象,即旅游资源,包括自然资源、人文资源和社会资源,这是旅游业的重要载体;旅游媒介便是连接旅游主体和客体的纽带,如各类旅行社、旅游服务机构、旅游交通部门、旅游餐饮部门、旅游娱乐部门以及旅游购物部门等.因此,旅游业涉及的行业范围十分广泛,在各类旅游活动中,旅游者是构成旅游业最为基本的要素,旅游者实现旅游目的的各个环节,均依赖于旅游行业的有效运转,而这一系列活动,显然是疫情传播与蔓延的温床.因此,疫情常态化下采取的限制性旅游活动是预防和控制疫情危机的重要手段.

1.2.3 整洁优美、舒适方便、安全卫生的旅游环境是旅游业可持续发展的基础

良好的环境是发展旅游的重要物质基础,旅游环境直接影响着旅游业的可持续发展.但快速发展的旅游业现状表明,过度注重旅游经济效益势必会忽视旅游生态环境效益.例如,大量旅游活动的开展会引起大气污染、噪声污染、水污染及生态植被的破坏等,过渡开发旅游资源造成生态环境的巨大改变、大量人流对自然景观和人文景观的破坏、旅游旺季带来的旅游资源和旅游设施承载力的下降等诸多问题,已受到社会的广泛关注.因此,新冠疫情影响下的旅游环境问题,直接影响着旅游业的长远发展.

2 新冠疫情地学扩散效应分析

由于疫情的传播与人员流动有极大的关系,结合地缘关系和人地关系的地学理论,依据国内新冠疫情分布情况不难看出,新冠疫情从发生到扩散,其发育、演进、蔓延的过程表现出了新冠疫情发展变化的时空特征、扩散规律及地学传播的危害.

从新冠疫情扩散趋势看,总体呈现从发生地向外多点多线持续散发的特征,散发后又在各地再次出现增长—散发的势头,表现出了疫情传播时间短、扩散快、蔓延猛的特点,同时伴有发生地与多点散发地规模进一步扩大的增长态势.

从新冠疫情扩散蔓延的动因看,疫情的扩散与病毒的危害性有极大的关系.疫情发生地存在病毒威胁,如果缺乏有效的管控措施,就会导致大量人口因病毒恐慌而走出疫区,或回到原有籍贯地避险,或到其他风景优美地休闲游玩,这与人口迁移的推拉理论相符[7],即人们离开不利于生活的环境,而走向有利于改善生活的地方.

从新冠疫情扩散的规律看,总体符合旅游客流的流动规律[8].首先,疫情发生地内感染病原体后的人员,通过呼吸、接触等途径形成了先市区、后省内的扩散效应,由此导致发生地成为疫情扩散的高发区;其次,与疫情发生地有着密切地缘关系和亲缘关系的人员,在离开疫区后,将病毒携带到了沿途及返乡地,从而造成疫情的传播;节假日形成的客流溢出现象,客观上扩大了病毒携带者与旅途环境及回乡后的人员接触范围,从而进一步加剧了疫情的蔓延.

从疫情扩散的通道看,铁路、民航、水运、公路等交通干线是疫情由发生地向外扩散的主要通道,而疫情携带者在旅行节点的换乘,同样与交通线路密切关联,如省道、县道以及乡间小道等.可见,交通体系作为地理系统的重要组成部分,在疫情蔓延过程中扮演了传播通道的作用,由此形成了交通地理的疫情传播危害.因此,必要时可以依据疫情扩散的情况,干预交通设施、线路和交通工具的运行,以防止疫情向异地扩散.

3 乡村社区旅游地新冠疫情防范的影响因素

中国地域辽阔,城乡分布十分广泛,乡村环境更是复杂多样,大量的人员活动,尤其是节假日期间客流高峰和各种乡村民俗旅游活动带来的人口流动,一定程度上加剧了对新冠疫情在广大乡镇蔓延情况进行监测的难度和挑战.

3.1 疫情覆盖范围广,向乡村区域扩散的风险大

从近几年新冠疫情扩散的范围看,曾覆盖所有省、自治区、直辖市和特别行政区,各地尽管疫情规模不一、病例数量不大,但由于新冠病毒具有潜伏期较长、毒株变异快、感染无症状等系列新特点,导致各地疫情防控难度加大,不时有病例出现,而据已有的确诊病例看,恰恰有扩散到乡村社区的病例.近年来,随着城市化进程步伐的加快,广大乡村社区的劳动力流向大中城市的人口规模也呈不断增长趋势,诸如北京、上海、广州、武汉、成都等城市,已成为外来务工人员主要流向地.每逢节假日,特别是春节假日期间,大批务工人员开始返乡,由此形成的客流人群,为新冠疫情监测防控带来了严峻考验.同时,广大乡村社区不仅是乡村人口聚集地,也是各类牲畜、家禽、鱼塘等动物饲养地,新冠疫情一旦扩散、蔓延到乡村社区,危及的不仅是人的生命安全,也同样危及到各类动物的安全,从而进一步加剧了疫情扩散的风险.

3.2 乡村社区地域广,全方位防范难度大

广大乡村社区大多地处中心城市的外围地带,地理位置偏远,交通不便,基础设施相对中心城市较差,乡道、村道是通向省道的基本交通线路.近年来,随着扶贫开发和全面建成小康社会的推进,大量乡村社区的人居环境、道路设施、聚落环境得到了优化,但针对疫情防治而言,仍存在诸多难题,如环境卫生硬件不足、医疗资源匮乏、基础设施差、人口居住分散、社区出入通道多等.同时,广大乡村社区人口虽少,但地域面积较大、人口分布广,给新冠疫情的防控布局带来了更大挑战:防控布局的空间节点多、线路长;排查任务重、获取可靠信息的途径少;乡村社区人口流动性强,管理的难度大.

3.3 乡村社区旅游地是都市居民休闲旅游的重要目的地

乡村社区旅游地拥有丰富的自然、人文旅游资源,已成为都市居民日常乡村旅游、生态旅游、民俗旅游的重要目的地.据统计,2018年中国休闲农业与乡村旅游规模达到了30亿人次[9],占全国国内旅游人次的54.2 %,营业收入达8 000亿元人民币,由此成为乡村社区扶贫开发的重要方式.而公共假日特别是传统节日期间,乡村社区更是成为都市居民走亲访友、遗产体验、民俗旅游、乡村观光的重要休闲旅游地.这一态势,无疑为当前的新冠疫情环境监测带来了无形的挑战.而旅游活动综合性的特点,给广大乡村社区旅游地的疫情环境监测带来难以想象的压力.在各类旅游活动中,旅游者是构成旅游业最为基本的要素,旅游者实现旅游目的的各个环节,均依赖于旅游行业的有效运转,如吃、住、行、游、购、娱等,而这一系列活动均体现出旅游者广泛性、复杂性和流动性的特点.这为肆意流行的新冠疫情的蔓延创造了条件,从而使旅游活动成为新冠疫情传播的重要途径.

4 乡村社区旅游地新冠疫情环境监测体系的构建模式

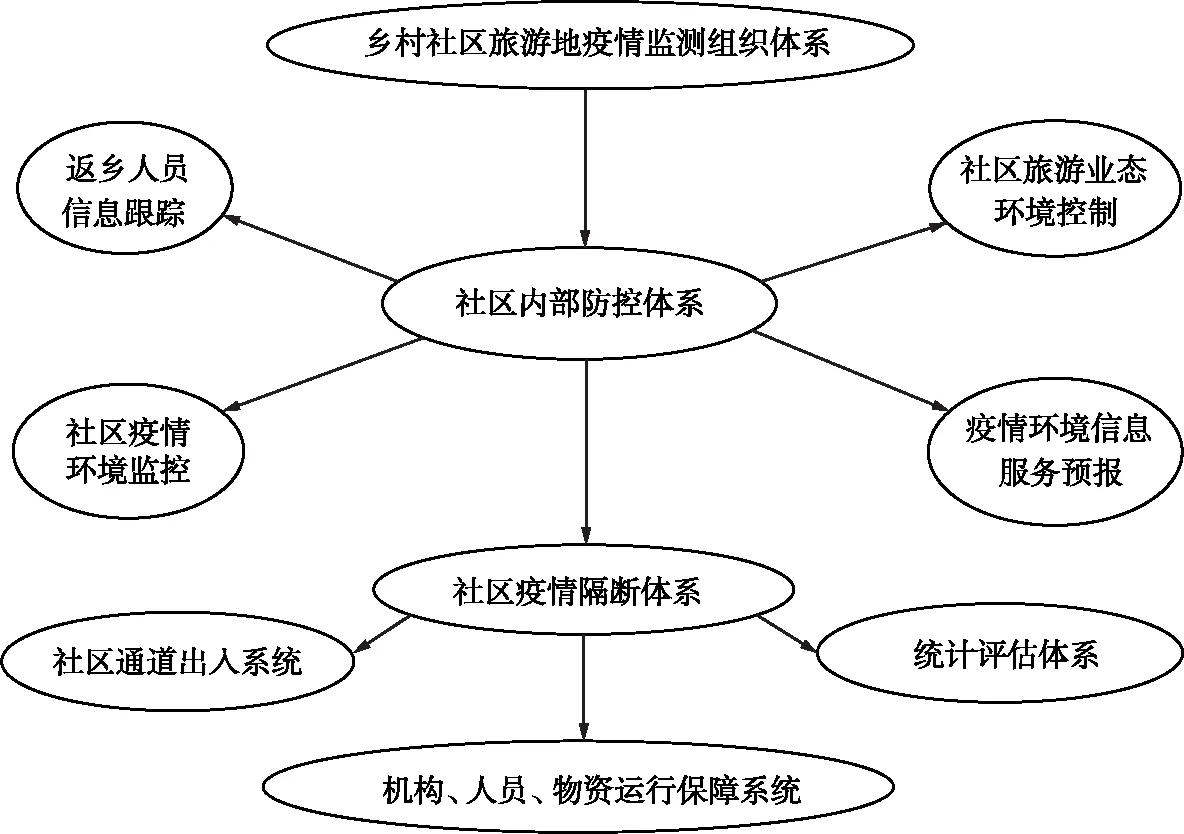

肆虐的新冠疫情不仅给广大乡村社区的生命安全带来严峻挑战,更为重要的是,新冠疫情的传播与旅游活动高度契合.因此,面对疫情的危害,按照系统论组织要求,构建一套严密而科学的乡村社区旅游地疫情防控体系,彻底阻断新冠疫情向广大社区蔓延扩散态势,是防止新冠疫情进一步扩散的当务之急.面对新冠疫情的地学传播特点与规律,结合旅游活动自身的特点,构建系统、科学和完善的乡村社区旅游地新冠疫情环境监测体系.

4.1 社区人员流动信息跟踪系统

各类返乡人员是新冠疫情的传播主体,每次疫情发生,都有很大比例的新冠肺炎病例及疑似病例是通过异地流动返乡而被传染.因此,为保证广大乡村社区人员的健康,建立返乡人员信息跟踪系统是十分必要的.社区内的家庭人员、邻里活动,特别是社区各项集体性活动均应进行有效调控,通过有效的摸排调查,如对返乡者的来源地、经停地到返乡地之间的各个环节实施信息跟踪,对社区内常规性的团拜、娱乐性聚集及节事活动等,建立严格的登记、备案流程,并及时上报汇总,从而了解社区内部的人员状况.

4.2 乡村社区疫情环境监控体系

该系统重点针对乡村社区疫情环境的监测,如设立社区疫情防护中心并配备必要的人力、物力和财力,配备必要的医疗设施和设备,不仅可以监测社区村民情况,还能对进出社区的外来人员进行登记监测.同时,该系统有利于社区环境卫生的优化与治理,如社区街道消毒、各类垃圾处理、村容环境整治等,最大限度地保证社区生态环境质量的不断改善.

4.3 乡村社区旅游业态环境控制系统

乡村旅游各类业态是乡村旅游产业发展的主体,也是旅游环境防护系统监测的重点.该系统包括各类农家乐、乡村服务点、乡村景点、乡村饭店及特色商品销售等.通过建立统一管理措施对各类业态进行调控,如利用制定制度、督导、巡查、登记等多种手段,对其营业活动进行统计上报,如接待旅游者的人数、旅游者的地缘关系、旅游者安全防护措施等,第一时间掌握疫情动态并及时采取有效对策[10],从而达到精准调控的目的.

4.4 乡村社区疫情环境信息服务预报系统

该系统旨在从宏观和微观安全控制[11]、安全防范及安全警觉[12]出发,全面调控乡村社区旅游地的疫情环境质量.宏观上,及时把控并预报乡村社区的疫情动态;微观上,围绕乡村疫情动态及社区卫生环境,从气候变化、空气质量、人流最高限度指标、游览线路的容量承载力、旅游车辆的要求、服务规范要求、旅游者健康状况的体察以及医疗服务机构设置点等方面进行细化,使整个社区环境始终呈现透明、动态和良性的态势.

4.5 乡村社区疫情隔断系统

在社区与外界连接的主要出入口及必要的非正常出入处,如山间小路、步游道等地设置严格的人员进出问询及体温登记事项,不仅可以防止外来疫情的输入,同时还防止社区内的疫情向外传播,旨在构成疫情防护的有效阻断系统.隔断系统设计要科学,坚持以人为本、依法科学有序,提高防控的有效性[13],防止简单粗暴、一刀切的隔断行为,把保障人民健康看成高于一切的重任[14].总之,乡村社区疫情隔断系统要充分发挥内控外防作用,即内防扩散、外防输出和输入.

按照系统的结构与运行机制要求,这5个子系统并非孤立存在,而是在一定的组织体系下,与运行保障体系、统计评估体系等共同构成一个紧密的、有内在关联的有机整体[15],体系流程见图2.

图2 乡村社区旅游地新冠疫情环境监测体系Fig.2 Environment Monitoring System for COVID-19 Epidemic in Rural Community Tourism Destinations

5 讨论与思考

面对突发的新冠疫情及蔓延危害,广大乡村社区旅游地已成为不容忽视的重要防范地,为有效应对疫情的扩散,从城市到乡村、从地面交通到航空交通、从医疗服务到政策干预、从体制机制到运行方式等方面,均有赖于政府组织采取自上而下的精准应对策略,从疫情发生地到广大乡村社区旅游地,构建政府、社区、农户三位一体的疫情防护体系[16],形成全社会人人参与的防控网络.

广大乡村社区针对当前疫情防范的严峻形势,积极采取自下而上的自救措施,将疫情防控作为生死攸关的头等大事,紧紧抓住本社区疫情环境秩序的优化,积极迎战疫情可能扩散的危机挑战,处理好眼前与长远、个人与社区、经济与社会等方面的诸多利益关系,将疫情环境防护体系纳入到社区未来一段时期内的重要工作事项,确保社区疫情早预防、早发现、早治疗、不蔓延,确保社区居民的生命安全得到有效保护.

针对新冠疫情地学传播特征,在防控与防范的路径选择上应注意:1)疫情发生时,面对传统节日和疫情恐惧双重叠加形成的人员溢出规模效应,应有必要的前期预判,建立有效的疫情应急管理机制[17-18],从而采取有效对策;2) 对疫情发生地的溢出人员,应建立必要的地缘系统数据库,全面掌握外来人员的基本信息,在日常管理中,应充分利用现代信息技术、大数据等管理模式,为科学决策提供依据[19],及时把控其溢出流向,并在疫情危机事件突发后至关重要的24 h内,采取必要的阻断与隔离措施.