单元教学视角下实施课时教学的思考

——以“简谐运动”教学为例

谭国锋

(杭州第二中学 浙江 杭州 315009)

曾裕

(杭州学军中学 浙江 杭州 310000)

物理学科核心素养是学生在接受物理教育过程中逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的正确价值观念、必备品格和关键能力,是学生通过物理学习内化的带有物理学科特性的品质. 在当前的教学实践中,多数教师还是按照课时进行教学设计,课时之间的联系不被重视,这就导致核心素养的教学目标往往停留在碎片化知识层面,从表面看学生解决了课时中创设的“小问题”,但是很难解决具有概括性、统领性的“大问题”,因为学生没有经历将“大问题”分解为若干“小问题”的系统思维过程.如何摆脱课时教学设计的局限性,从整体上对单元教学进行有序设计,再从单元教学的视角,对课时教学进行对接指导,渗透到教学设计的每一个环节中,笔者在“2021年全国普通高中新课程新教材教学研究展示”活动中,上了一堂以单元教学为视角的第一课时“简谐运动”作为初步尝试.

1 教学分析

1.1 教材分析

必修第一册已经学习了加速度恒定的匀速直线、匀变速直线运动,必修第二册中,学习了加速度恒定的抛体运动和加速度大小恒定的匀速圆周运动,这些为更复杂的运动——简谐运动的学习打下了基础.简谐运动是机械振动研究中最简单的一种振动,是学习振动的基础,通过从运动、能量、受力的角度建立弹簧振子的理想化模型,是后续单摆模型建立的方法,本节先从运动学角度分析简谐运动,为本章后续研究简谐振动的动力学、能量的特点做好铺垫,是单摆分析的基础,更是后续研究更复杂的阻尼振动和共振的前提.

1.2 学情分析

学生在必修一、必修二中已经学习了很多的运动,对如何描述运动的物理量有理论基础;学生已经在运动学中学习了打点计时器,在自由落体研究中接触了频闪照片,在静电场中学习了示波器,这些都为简谐运动x-t图像的得出,提供了方法的支撑,但是简谐运动是加速度大小方向都在变的变速运动,比之前学习的运动更复杂,这也对学生的思维提出了更高的要求.

2 教学目标

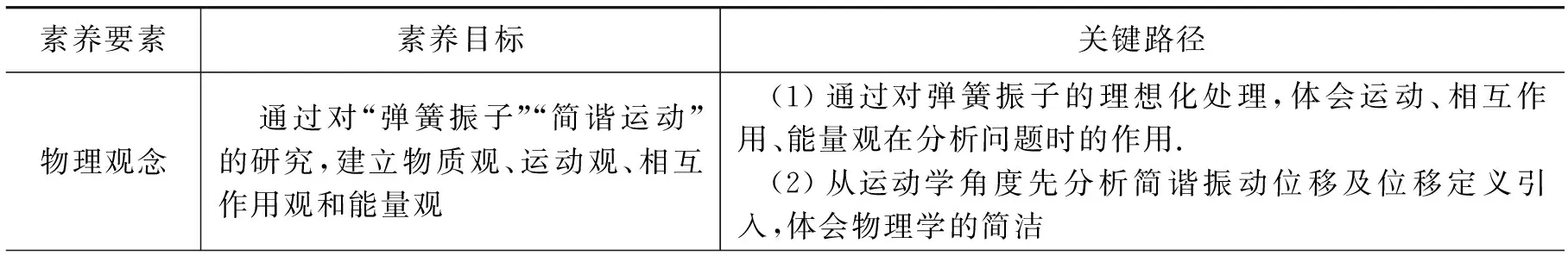

“简谐振动”一节教学目标如表1所示.

表1 “简谐运动”教学目标

续表1

3 教学过程

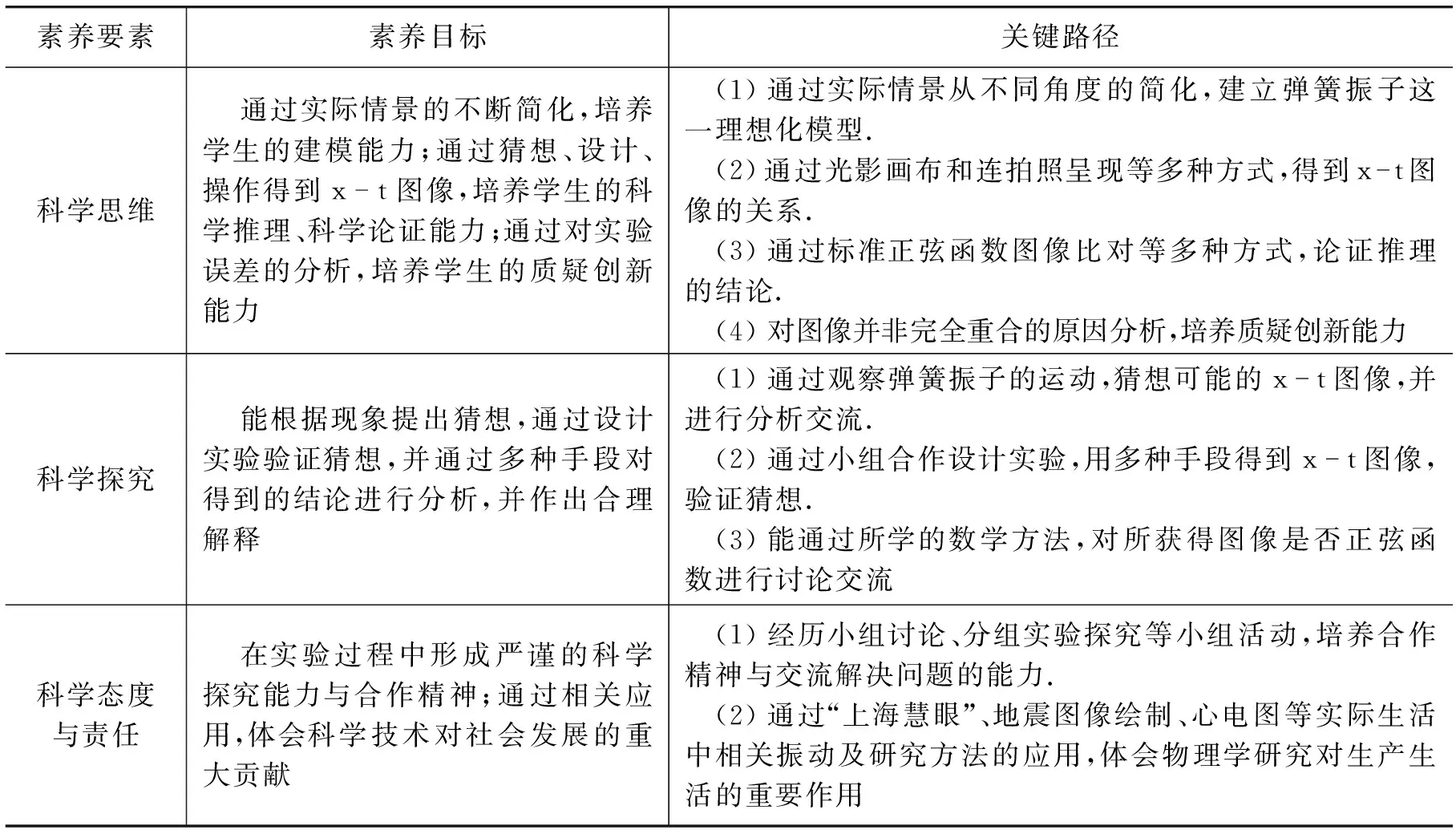

任务分解如图1所示.

图1 “简谐运动”任务分解图示

3.1 任务1 知道什么是机械振动

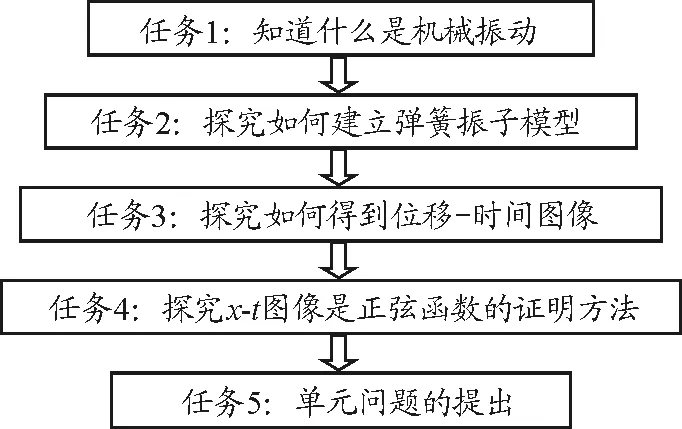

问题情景一:学生才艺展示吉他弹奏,观察琴弦的运动(图2);展示小孩坐秋千的图片(图3);演示实验——弹簧拉动小车的运动(图4);展示台风“烟花”即将到达时“上海慧眼”的摆动(图5).问题设置如表2所示.

图2 琴弦的振动

图3 秋千的摆动

图4 弹簧拉动小车的运动

图5 “上海慧眼”的摆动

表2 机械振动的引入问题设置及素养目标

教学思考:

(1)单元视角下的课时教学环节设计

引导学生和以前学习的运动类比,引出研究的必要性.运动研究的方法是可以迁移的,高一时学的匀变速直线运动、平抛运动、圆周运动,都是从运动、受力和能量3个角度研究的,本章还是从这3个角度去研究以上所有情景的振动,体现单元教学的设计理念.所选取的4个生活实例分别对应了本单元所学的各种振动:吉他的琴弦对应了受迫振动,弹簧和滑块对应了简谐运动,秋千对应了单摆,“上海慧眼”摆动对应了共振.这样的引入,既是为了让学生从不同运动中找共同规律,又是为了后面章节的学习做铺垫.

(2)教学活动建议

物理课堂展示吉他弹奏,既能活跃课堂气氛,也很自然地引出了本章研究主题.“上海慧眼”的介绍,增加学生的民族自豪感和科技在生活中的应用(在台风“烟花”逼近时上海中心大厦中的阻尼器的振动,是我国首个自主研发的阻尼器——“上海慧眼”,世界上首个电涡流摆式调谐质量阻尼器,在国际上也是首次使用,重1 000 t,是世界上最重的摆式阻尼器);同时呈现4个运动,引导学生通过找共同点归纳出机械振动的定义.通过选择先研究的对象弹簧小车,让学生知道物理学的研究方法之一:先简单后复杂.

3.2 任务2 探究如何建立弹簧振子模型

问题情景二:演示实验——小车在弹簧作用下往复运动(图4),最后停下来.问题设置如表3所示.

表3 弹簧拉动小车问题设置及素养目标

教学思考:

(1)单元视角下的课时教学环节设计

从物理学研究先简单后复杂,第一节课研究弹簧和滑块的运动.从运动、受力、能量的角度去研究运动,是本单元内容处理的一条主要逻辑思路.对运动对象的简化,是学生本节遇到的第一个难点,本课时弹簧小车的简化,更是为单元后续课时单摆的简化提供方法支撑.在这个难点的突破上,教学设计先通过问题(1)~(3)引导学生分别从运动、受力和能量等各种角度描述弹簧小车,然后PPT呈现学生描述的各个物理量,发现描述的复杂性,进而提出简化对象的必要性.再通过小组的讨论、交流,教师的引导,发现可以和之前学其他运动一样的方法,分别从运动、受力、能量3个维度去简化研究对象,得到最简单的理想化模型——弹簧振子.从运动、受力、能量3个维度进行分析,是本单元教学研究所有问题的核心方法,为单元后续课时内容学习提供了方法上的铺垫.学生描述和简化过程呈现如图6所示.

图6 “弹簧振子”教学环节设计

(2)教学活动建议

问题(1)~(3)让学生进行描述,教师把学生描述的所有因素都呈现在PPT上,方便学生讨论的时候,能够有针对性进行简化; 问题(4)引导学生小组讨论交流,总结实际的弹簧小车模型可以理想化成最简单的条件:滑块为平动,弹簧为轻弹簧,轨道为气垫导轨

教师总结建立理想化模型的方法:忽略了次要因素,抓住了主要因素,把他们简化成了最简单的振动——弹簧振子——理想化模型,是研究振动的基础.

3.3 任务3 探究如何得到位移-时间图像

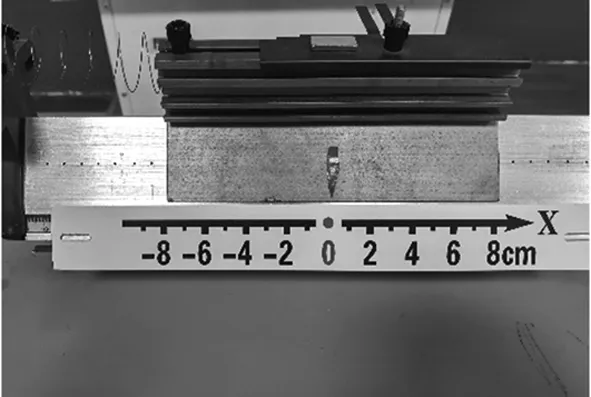

问题情景三:观察演示实验“弹簧振子的振动”(图7).问题设置及素养目标如表4所示.

图7 弹簧振子的运动

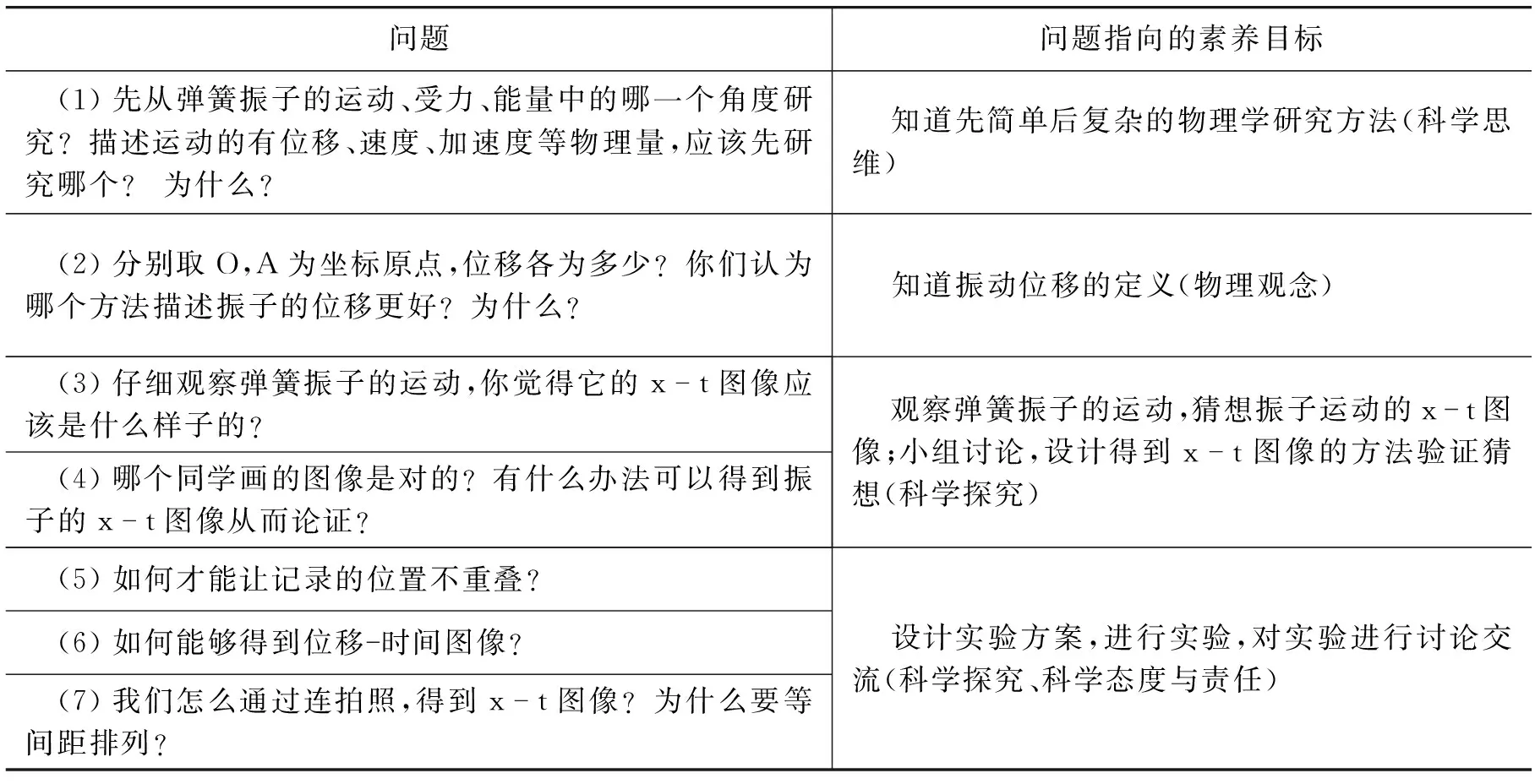

表4 “弹簧振子的振动”问题及素养目标

教学思考:

(1)单元视角下的课时教学环节设计

问题(1)引导学生思考先描述什么物理量,体会先简单后复杂的物理学研究方法.

问题(2)让学生描述选取两个不同的点作为坐标原点,位移各是多少;再通过对比,让学生体会振动的位移取平衡位置为坐标原点的原因.

问题(3)~(6)引导学生先通过实验观察猜想弹簧振子的x-t图像,再通过小组讨论设计得到x-t图像的方法,最后小组合作,设计、进行实验,得到x-t图像,并对结果进行相关讨论.

问题(7)引导学生利用频闪照片的方法,对连拍照的方案进行再优化,通过教师的PPT演示,呈现通过连拍照获得x-t图像的方法,并总结间接测量方法在实际生产生活中的应用.

这个环节的教学过程充分展示了科学探究的几个要素,从观察现象到提出猜想,再通过设计实验方案、交流讨论不同的实验方案,最后进行实验,验证猜想.本课时这样的科学探究设计,也是本单元教学后续探究的基本方法,为后续课时学习的探究环节开展提供了参考.

(2)教学活动建议

问题(2)让学生通过两个不同描述的对比,知道振子的位移描述方式和必修一时候不同,是为了能够体现振动的对称性.

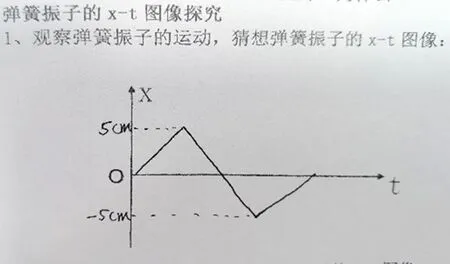

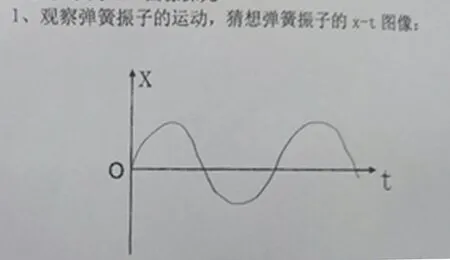

问题(3)让学生通过观察进行猜想,并在学案上做出可能的x-t图像,如图8和图9所示.

图8 弹簧振子x-t图像猜想1

图9 弹簧振子x-t图像猜想2

问题(4)先让学生对提出的猜想进行评价,再引导小组在高一学习的基础上进行充分的讨论交流如何设计实验进行验证,最后分小组汇报各种可能的设计方案.

学生提出频闪照片、视频分析、连拍照等多种得到x-t图像的设计方案.教师先按照学生提出的第一个方案,将频闪仪(代替频闪相机)装到弹簧振子上,频闪仪每隔固定时间打出的紫外线在显影布(代替相机底片)上留下点迹,尝试用这样的频闪照片去得到x-t图像,发现显示的点迹重叠,如图10所示,进而提出问题(5),引导学生思考如何能够让点迹不重叠.

图10 频闪仪在光影画布上留下点迹

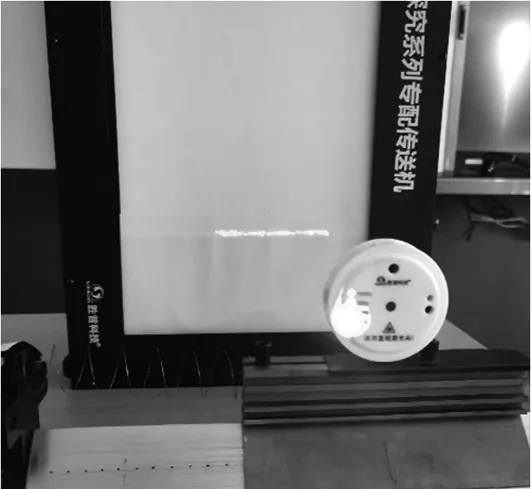

问题(6)让学生小组合作,设计、开展实验:如图11所示,一位学生一只手按住竖尺,一只手让激光笔贴着竖尺,跟着节拍器运动,模拟弹簧振子运动;另一位学生一只手按住直尺,另一只手拉动显影布,观察呈现的图样.

图11 学生实验探究如何得到x-t图像

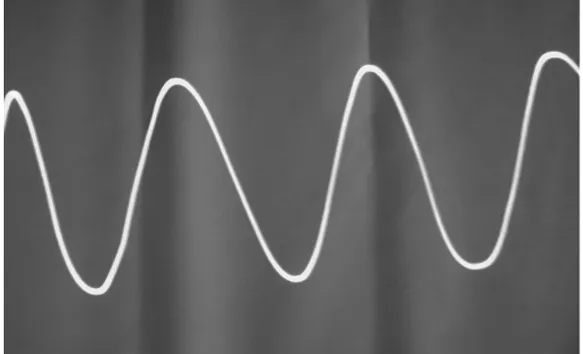

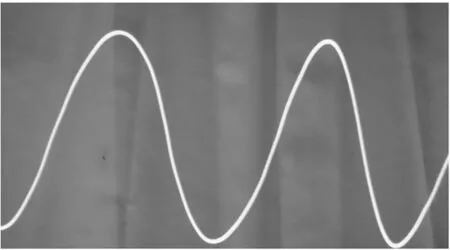

学生小组合作,得到多条不同图像,如图12~14所示,并对哪个图像能够代表x-t图进行讨论交流,师生一起分析总结,得出当匀速拉动显影布时,就能够得到x-t图像.

图12 较小速度匀速拉动显影布

图13 较大速度匀速拉动显影布

图14 加速拉动显影布

对于学生实验过程中遇到的困难:很难做到匀速拉动显影布,教师用电动机匀速拉动显影布,通过频闪仪(代替频闪相机)在显影布(代替相机底片)上留下点迹,如图15所示,最终得到x-t图像,验证最开始学生提出的猜想.

图15 电动机匀速拉动后得到的x-t图

问题(7)学生在教师引导下提出通过连拍照得到x-t图像的方案,教师用事先准备的弹簧振子的连拍照,在PPT上动画展示把连拍照按照时间顺序纵向均匀排列,如图16所示.

图16 连拍照按时间顺序纵向均匀排列

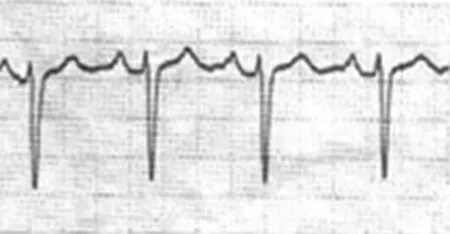

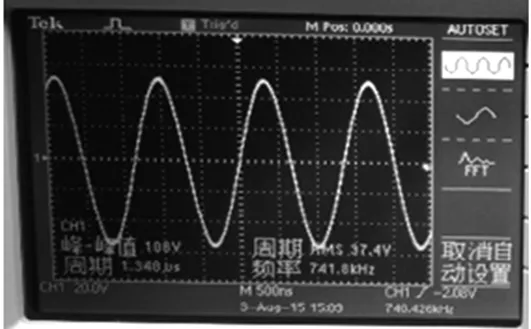

通过以上两个方法,总结间接测量方法在生产生活中的应用,如图17~19所示.

图17 心电图

图18 绘制地震曲线

图19 示波器的波形

3.4 任务4 探究x-t图像是正弦函数的证明方法

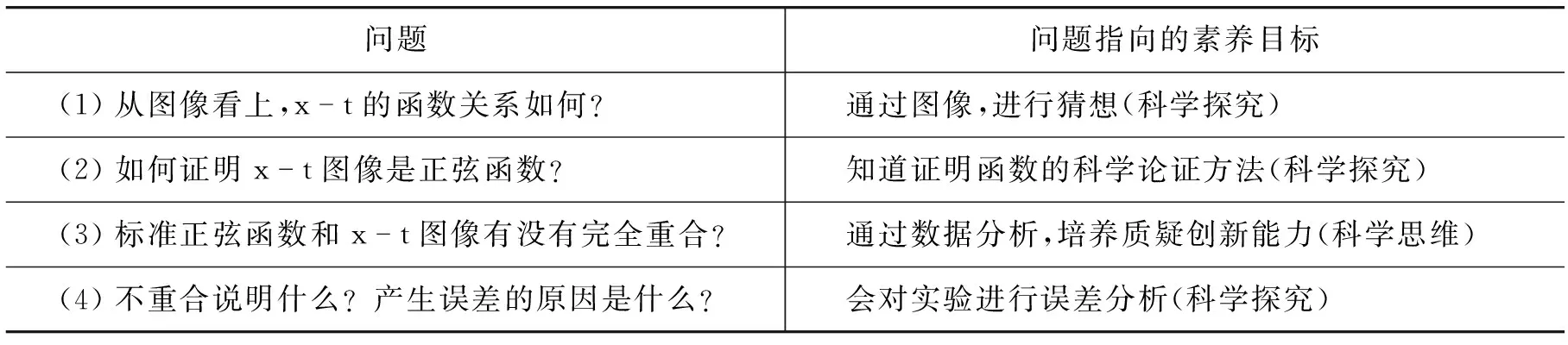

问题情景四:呈现显影布得到的x-t图像和连拍照得到的x-t图像,问题设置及素养目标如表5所示.

表5 x-t图像问题及素养目标

教学思考:

(1)单元视角下的课时教学环节设计

问题(1)学生很容易猜想得到是正弦函数,问题(2)需要从数学的角度去引导,有多种方式,引导学生敢于表达.

问题(4)具有较大的开放性,引导学生从误差、模型理想化等角度去分析,再次体会什么叫理想化模型.

该设计环节中对于如何证明x-t图像是正弦函数的方法,也是本单元后续证明单摆做简谐运动的方法.

(2)教学活动建议

问题(1)可以让学生一起做出猜想;问题(2)先让学生小组讨论,再汇报证明的方法,并让学生通过实际操作,证明方法的可行性.

方法一:假设是正弦函数,做出横纵坐标,写出正弦函数表达式,在曲线上选取若干位置,量出横纵坐标,将横坐标代入函数表达式,看计算值和测量值是否一致.

方法二:用标准的正弦曲线比对,看是否重合.

学生上台演示,缩放一条标准的正弦函数,让它与所得到的图像比对,看点迹是否重合,如图20所示.

图20 标准正弦函数和x-t图像

问题(4)可以让不同学生进行交流讨论,有学生会认为基本重合,是正弦函数,有学生会认为并非完全的重合.教师继续引导学生分析不重叠的原因,让学生进行误差分析,进而再次提出弹簧振子是理想化模型,实际情况我们只能去接近.最后进行总结:我们把x-t图像是一条正弦曲线的振动,叫做简谐运动,是最基本的振动.

3.5 任务5 单元问题的提出

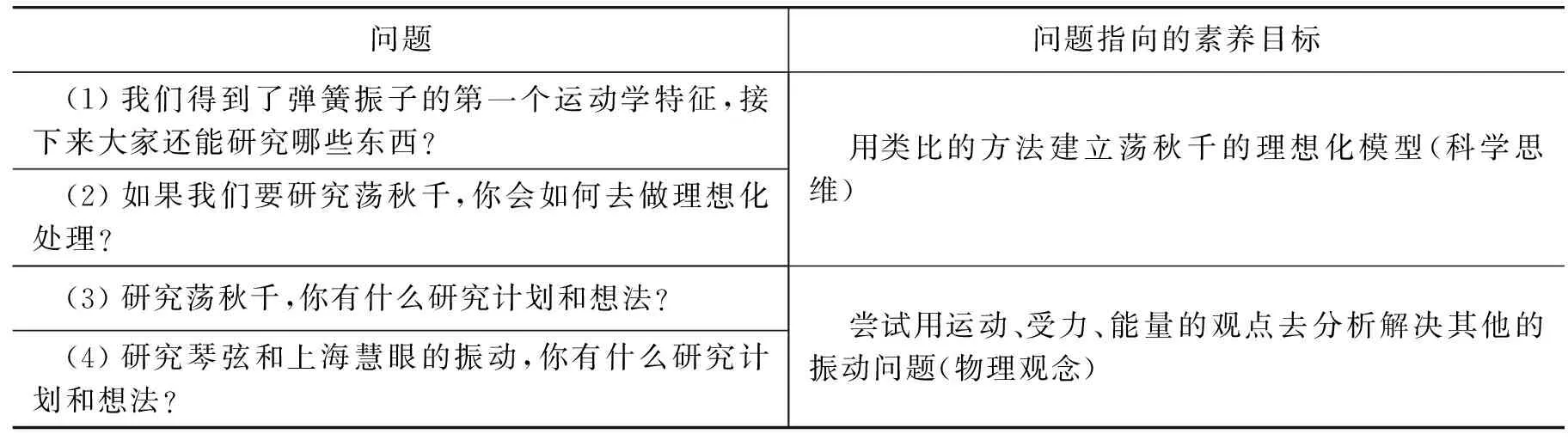

问题与情景五:再次呈现开始时的4个不同类型振动的动图(图2~图5),问题设置及素养目标如表6所示.

表6 单元问题及素养目标

教学思考:

(1)单元视角下的课时教学环节设计

再次回到新课开始时的4个实例,引导学生用本课时所学习的探究方法,分析其他几个更加复杂的实例,也就是本单元后续课时的相关内容.这样的处理,既起到了前后呼应的效果,又为单元教学的后续开展起到了一个承上启下的效果.

(2)教学活动建议

对于以上4个问题,教师鼓励学生多讲,教师不引导,也不做点评.在不同学生交流自己想法的过程,能够充分调动学生后续课时的探究热情,为单元后面课时的学习做好铺垫.

4 总结

在教学过程中,先制定单元教学目标和单元学习的重难点,能够有效摆脱课时教学的局限性,能够让教师从全局的视角进行单元某一课时教学各环节的设计,在设计中也能够更加清晰地落实单元的核心素养教学目标,通过在不同课时指向清晰的教学,让核心素养的落实在单元整体教学中体现得更加立体,更加系统和具有层次性.