古筝客家传统名曲《崖山哀》互文性“涉宋”阐释①

刘沙路(苏州科技大学天平学院 艺术学院,江苏 苏州 215009)

孙文妍(上海音乐学院民乐系,上海 200031)

客家传统筝曲《崖山哀》是一部以宋王朝覆没关键之战为历史背景的代表性古筝经典名作。该作品内容紧扣汉文化统治重度受挫的宋朝灭亡血泪史,故而在中国民族音乐文化传承中,具有重要的史学意义和文化价值。因而以该作品筝乐文本为诠释线索,利用互文性方法使作品形象重返宋史终结的特定历史文化语境,结合作品符谱研究探索不同性质的历史文本对同一史实的全景考察,从中探究阐释中国传统乐器古筝及典型音乐作品样本与“宋型文化”的共生关系,将有助于我们经由筝乐文本与其他多种形态他类平行文本的双向观照,使该经典古筝名曲能够以传统筝乐符谱文本在当代音乐演绎诠释中,得以回归作品题材所涉传统历史情境,从而帮助古筝演奏者更准确地把握作品的精神内涵,以多维度理解认知、再现传统筝曲的整体历史文化风貌,为当代筝乐演奏者探索、研究、解读、诠释同类古筝艺术历史题材作品,提供全新的视野和方法。

一、以“互文性”理论引导传统筝曲实践研究的依据

古筝作为中国传统民族乐器的代表性乐件,自古以来,都在不同时代彰显其特有的能量。从先秦至今,几乎每个不同的历史时期都赋予了古筝物态本体以不尽相同的人文情怀、文化属性、社会地位,从而使历朝历代的筝曲作品及筝乐文化皆独具个性、别有千秋。不同时代背景的筝乐作品音乐特性,在千年发展的历史进程中,为其民族音乐特征及关联文化属性,存留了不同的时代文化艺术特征。故所有诸如此类的隐伏于作品身后的复杂历史文化印迹,都无法脱离广义社会语境下的史学文本、文学文本及美学文本的符号形态。而对这类具有典型互文符号意义的文本形态的有效比对分析和正确解读,则足以使潜在于音乐符号背后的语意内容更加丰满和深刻。因此,对当代筝乐诠释者而言,利用互文性理论尝试对音乐文本的多维文本释义与解析,无疑是有效展示历史题材筝乐作品的本源创作风貌,正确阐释及合理演绎古代筝曲谱符音乐文本的恰当方式与理想途径。

20 世纪60 年代,法国文艺理论家茱莉亚·克里斯蒂娃(Julia kristeva)在其《符号学》一书中,提出了一个重要的文艺理论概念——“互文性”。她认为:“文字词语之概念,不是一个固定的点,不具有一成不变的意义,而是文本空间的交汇,是若干文字的对话。”该理论作为一种强调文本影响研究的文学理论,十分重视关联文本背后的文化影响研究,因而“互文性”理论在西方学术界受到了广泛关注,并对文艺理论的学术研究产生了深远和重要的影响,特别是对不同形态学术理论的融合与重叠,乃至对关联理论学术范围的延展与拓宽等,都起到有效的支撑和积极的助力作用。正因为如此,“互文性”理论及其方法在其形成及应用中,很快渗透到其他学科的关联研究当中,并迅速取得了丰硕的成果。然而,我国音乐界对“互文性”理论和方法的研究与运用还相对薄弱,在古筝表演实践研究领域,特别是针对古筝传统与现代经典作品解读的互文性研究方面,仍处于显著滞后的状态。而“互文性”理论方法可依托不同关联文本形态的作品文献延展研究,为我们演奏传统筝乐历史经典名曲,提供全方位拓展观察的视野和合理诠释演绎传统作品不同审美选择。故以“互文性”理论引导传统古典筝曲名作实践研究,将有助于当代筝人尽可能贴近筝曲创作的历史文化时代背景、情境、场景,更准确地发掘、表现、演绎、展现原作的音乐艺术本原风貌,实现古代筝曲的历史人文价值和精神文化内涵。

我国的古筝艺术在漫长的历史演进中遗存了许多流传至今的传统乐曲文本,却因沿袭民间特有的口传心授法而无法考证作品的具体创作年代和原作出处。有鉴于此,本文选择古筝客家传统名曲《崖山哀》作“互文性”视域下的涉宋解读探究,以期通过对乐曲文本指向性标题的文化溯源,令作品题材及文化元素回归内容所涉历史情境,尝试另辟艺术表演诠释之蹊径。

客家传统古筝名曲《崖山哀》由精晓中州古调和汉皋古谱(即广东汉乐)的客家筝传人罗九香(1902—1978)传谱,经何宝泉整理。全曲演奏时长近8 分钟,为标题音乐性质。就作品的指向性标题来看,该曲描写的是南宋末年宋朝军队与元军的崖山海战,这场战役直接导致了南宋王朝的灭亡。该曲所选题材相对罕有,在我国浩瀚的民族器乐作品中,这类寓以记载朝代更迭、时移世易的创作主题可谓是寥寥可数。筝曲《崖山哀》表现的是南宋王朝数十万大军覆灭的遗恨景象,其音乐理当着意描摹风樯阵马、赤地千里的浩荡场面,但不论从音乐的织体结构、旋律特征,还是音乐情绪、场景氛围的营设等诸方面,都很难将其与惨烈战争场景映衬联系,它的符谱文本所呈递出的是从容不迫、波澜不惊,隐忍着大悲无泪,哀而不伤的悲壮。若欲准确地契合作品原创立意,忠实地再现原作的音乐意向,则需要我们以《崖山哀》的音乐文本为媒介,借助历史场景的关照与回溯,将之重置于宋朝式微的历史语境,从当时的经济、文化、政治等多维角度解构、分析,进而探寻把握作品形象重塑、再现的客观依据。

二、“互文性”视域下从“崖山之音”观聆宋史文本

崖山与汤瓶(古兜山)咀相对峙、形成雄伟的崖门,700 多年前这里曾发生宋元崖海大战,经此一役,南宋皇朝终至覆没。历史上反映这一重大题材的文艺作品很多,除去各种散文、诗词、戏曲、书画作品外,就属这首古筝经典作品《崖山哀》最具特色和最为著名。

南宋末年,元世祖忽必烈挥兵南下,攻占南宋京城,临安城破。宋宗室和一批文臣武将组成行朝,凭仗庞大的水师,不断南移抗元。两年后宋军来到广东境内的崖门,与此同时,数万元军在元将张弘范和李恒的带领下,分水陆两路包围崖山,两方展开了全面决战,至此,上演了堪称中国历史上最大规模的一场海上战役——宋元崖门海战。屈大均《广东新语》云:“宋末陆丞相、张太傅,以为天险可据,奉幼帝居之……时穷势尽,卒致君臣同溺,从之者十余万人。”崖山一役直接导致宋代覆灭,丞相陆秀夫背负少帝昺投水殉国,数十万大宋官兵和百姓为保全气节纷纷随之投海殉国。滔滔崖山海域,几十万浮尸绵延数千里。南宋王朝虽然就此覆没,但却输得异常英勇悲壮,勇士们面对外族入侵和压迫,拼死抵抗,为争取民族生存、自尊而英勇献身。这种“崖山精神”,彰显了极其壮烈的中国民族气节。历史学家陈寅恪曾慷慨呈言:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”

宋朝是中国历史上的一个重要转折点,它上承五代十国,下启元明清,在经济、文化、科技、农业、工商业等诸多领域均超越了隋唐盛世,其成就达到了中国历史的巅峰。由于两宋时期大力发展对外贸易,所以国富民安,但同时国家又因吸取前朝武将乱政的教训,转而极力重文轻武,以至于军事上多有掣肘,而屡受外敌侵扰之辱。这导致整个社会文化出现了对立且复杂的矛盾状态:一方面凸显了民族危机和阶级矛盾的深重尖锐,另一方面却表现为经济文化和精神文明的高度繁荣;一方面确立了高度的中央集权,另一方面又体现了学术思想的相对自由;一方面是自奉俭约的克己复礼,另一方面则是纵情高雅的极致享乐。这种将内在冲突与外部和谐相融相生的独特之处堪称宋时代的一种标杆,在中国通史上亦属空前绝后。如果说先秦是中华文明的起源和奠基,魏晋南北朝是中华思想文明的创新与解放,宋时代则是中华文化的全面成熟和近世人文的兴起与繁盛,可谓是光掩前人而后来无继。

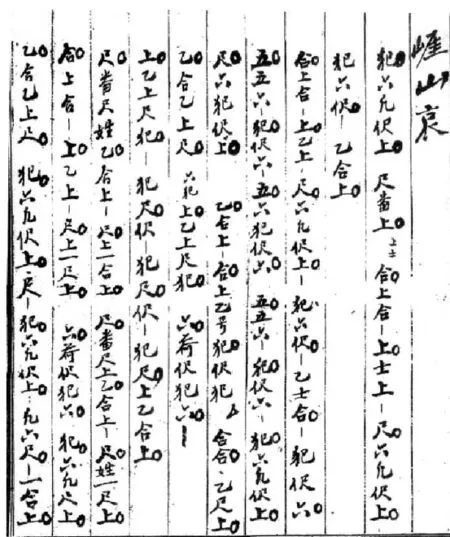

基于上述因素,宋代的市民音乐越发蓬勃,成为社会音乐的主流形态。文学辞赋、戏曲、歌舞、说唱、器乐的崛起更是引致各类艺术异彩纷呈、百花齐放,而宫廷音乐的规模却开始大规模缩减,此长彼消,这种状态成为了宋代音乐转型的重要标志之一。随着北宋覆灭,宗室开始南迁,文化重心也开始南移。音乐形态随着社会变迁也得到了更为广阔的发展,各地筝乐流派,如浙派古筝、客家筝派、河南筝派等越发兴盛。古筝在此期间,由于受到地域、文化等地多方面因素影响,开始与不同的民间文化因子相融共生,不论是形制、演奏形式,还是演奏技法,都渐趋于成熟乃至定型,这是宋筝得到长足发展的重要原因,且为筝乐艺术的整体发展奠定了坚实的基础。在抗元期间,北方人随着抗元大军流转到全国各地,后又南迁至闽西、粤东和赣南相交之地的山区,在此汉族民系客家族群部落形成。它们不仅为南方各地带来了异乡习俗,同时还带来了古代的中原音乐文化,《中州古调》《汉皋旧谱》就是世代相传的旧有乐谱。谱中内容大多是对国家兴亡世事变迁的感叹和对民族气节的追求与推崇,这都是和客家人因战乱而长期流离迁徙的经历和体验分不开的。而《崖山哀》的工尺谱就收录在《中州古调》中(见图1)。

图1.

《崖山哀》的题材涉及重大政治事件,在民间特有的口传心授的作用下,后世只知传谱者不知原作者,故很难确定作品创作的年代出处,且除潮州弦诗有同名之作外,尚未有同题材同指向性标题的作品出现,因而笔者推测,作此哀乐者应是“随帝南来历万死而一生之遗民”。

三、“互文性”视域下从“崖山之音”观照文化语境

以互文性理论为形式分析之研究切入点,可让研究视线扩展至文学传统和文化影响视域,有助于实现由文本互文性到主体互文性,再到文化互文性的新型逻辑模式。因而互文性研究更为重视文本之间的互文关系、自我指涉和跨文化、跨学科的形态对比关联。从互文性视域看待古筝作品,我们不难发现,没有任何一部筝乐作品仅是符谱文本的单一存在,筝乐作为一种音乐艺术形态,有着多重信息传递和表达的复合功能,因而它不仅承载着一度创作者(即作曲家)和二度创作者(即演奏家)的内部意图和思维,对欣赏者而言,则除了聆听纯粹的音响文本,更多的是从作品指向性标题的文意理解,涉及对作品意图的直观性领悟。故筝曲的指向性标题,能在符谱文本转化成音响文本后,令欣赏者不再茫然于作品的隐喻性,反而会促其瞬间跳进到特定的语义框架内,诱发与符谱内容关联的形象想象、联想和重塑。如在聆听《崖山哀》时,若欣赏者不知其名,而仅仅通过抽象和简约的单声部旋律走向,是很难将该作品与如此浩荡的战争场面联系在一起的。所以,我们必须将筝乐文本置于更为广阔的作品原生人文语境中予以解读和分析,才能沟通文学(文化)文本与筝乐文本之间的互文支持与互文关联的形象意义,进而感悟和理解作品符谱文本的形象意义,理解互文性理论对符谱文本解构的文化价值和人文精髓。尤其是《崖山哀》这类有着浓厚地域特征的艺术作品,不仅体现了改写中国历史走向的重大史学意义,还进一步表现出历代文士对其浓墨重彩的形象塑造和场景描摹的深层精神内涵与文学意义,赋予了“崖山”事件以音乐审美中蕴含的乐、史、文多重复合意义,将“崖山之音”与历史文化语境紧密互联关照,为演奏者演绎该作品提供了独特的诠释思路和流变轨迹,使古曲今释得以打开新的思路。

2009 年10 月16 日,江门市新会区申报的“崖门海战流传故事”,被广东省政府正式批准并公布录入广东省第三批省级非物质文化遗产名录。客观地说,每个地区的非物质文化遗产,都不会被凭空认定和收录呈现,只有确认该非遗项目的地域、历史、文化、艺术属性,及其在特定流布区域的代表性文化地位之后,才符合申报立项和收录名录的前提条件。而客家筝曲《崖山哀》在该地区境内确实早已流传,且能够与宋末、崖山、海战等相关传说和历史史实相映衬,又因为其典故承载着山河破碎,神州陆沉的哀叹,致使由此产生的大量文学作品能够成为支持《崖山哀》的重要互文素材,并对确立该作为省级非遗形成强势支撑。而在诸如此类的文本文献中,又尤以抗元将领文天祥的作品最具互文代表性,其《二月六日海上大战国事不济孤臣天祥坐北舟中》《哭崖山》《正月十三日》,特别是他在被俘后押赴燕京途径崖山时所作的《过零丁洋》,其中的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”不仅成为了千古名句,更成为其人生志向的写照。其后文天祥在燕京狱中宁死不屈,又作《正气歌》,并慷慨赴死、英勇就义。同为抗元巾帼、岭南才女的陈璧娘的《辞郎吟》、汪元量的《浮丘道人招魂歌》等,也都是为这段战史留下的诗作,它们传递了诗人对宋王朝覆灭和改朝换代强烈的哀痛,以及对国破山河之际的血泪记忆,有着浓厚的现实关怀和文化乡愁,成为了“崖山之音”的艺术意向和思想底色。此外,明代至近现代的后世记忆之作中,还有明代岭南真儒陈白沙的《登崖山观奇石碑》、“岭南三大诗家”之一陈恭尹的《崖门谒三忠祠》、清初诗坛盟主钱谦益的《后秋兴之十三》、无产阶级革命家陶铸的《崖门凭吊》、中国著名古文字学家郭沫若的《崖门》等等。这些迄今尚存的“崖山”文化符号,使得崖山海战的史实不论从个人情结还是中华精神,都让“崖山之音”的民族气节得以永存,同时也成为岭南地区及客家筝派永不熄灭的精神象征。而以诸如此类的各类历史文献作为互文印证的历史佐证,用以支持《崖山哀》演奏的诠释、解构,则更能为该筝曲名作的弹奏表演,提供更为丰富多样的表现演绎选择。

四、“互文性”视域下从“崖山之音”探寻美学形态

《崖山哀》的符谱文本及音响文本的织体结构简洁朴实,以旋律哀而不伤、悲而不烈为典型特征。笔者曾在论文《大音希声,以和为美——“美”之意韵以言“筝”》和《借“琴”之论以言“筝”——〈溪山琴况〉“和”的思想在传统筝乐中的体现》中分析道:“《崖山哀》整曲描述的是一个朝代悲壮亡国的重大历史事件,这种民族感情与道义立场就算用史诗般的气势来歌颂也不为过。然而,从作品的音响形态来看,它并没有哀鸿遍野,亦没有满目疮痍,甚至连史实中的英雄人物也没有用过多的乐思去勾勒,整个音响只有哀婉的情绪在流泻。故,意境为‘刚’,技法为‘柔’。此为‘刚柔相济’之第一要义。此外,由于本曲为单线条旋律,旋法较为朴实自然,丰富多变的左手吟接按滑便成为该曲的点睛之笔。特别是该曲属于典型的客家软套筝曲,故旋律中一些揉弦的时值都较长,彰显淡雅稳重,不骄不躁。速度亦柔和、均匀干净,颇有荡气回肠之感。此韵为‘柔’。右手主旋律中,采用了大量‘拂弦’技巧,筝中的‘拂弦’就像是戏曲中的行腔一样,小而精致,一带而过,若隐若现,具有微妙的装饰性,为乐曲的留白处增补了流动感,使乐曲的走势更为饱满,旋律线条衔接的更为自然。此声为‘刚’。此为‘刚柔相济’之第二要义。”文章还从技法和音乐结构角度分别阐释了该作品与“中正平和”的儒家学观和“刚柔相济”的道家学观的文化关联性,在此不再予以赘述。本文意在指出,在西方互文性理论的视域下,回归到宋史哲学语境中去探寻宋时的艺术美学思想,从而挖掘这部宏伟筝乐题材与符谱音响文本出现形象、表现强烈反差的成因。虽然我们无法追溯作品的年代源起,但以“从何处来,即归何处去”的探索视角,将作品音乐纳入宋时文化背景,融于宋代生活现实,则无疑对研究该作品音乐文本和忠实再现作品艺术形象,有着更为积极的演奏借鉴意义。

理学是兴起于两宋时期的重要的美学哲学文化现象,它以儒家学说为中心,兼容佛、道两家的哲学体系,并与子学、经学、玄学、心学、朴学等,一并构成了中国学术思潮文化发展历程中最具时代特征的时代标杆。可以说,它是中国古代最为完备的思想理论体系,对后世的政治、文化及其发展都产生了直接的深远影响。

宋代理学的代表人物之一,理学宗师周敦颐曾曰:“乐声淡而不伤,和而不流,入其耳,感其心,莫不淡且和焉。淡则欲心平,和则躁心释。优柔平中,德之盛也……乐者,古以平心,今以助欲;古以宣化,今以长怨。不复古礼,不变今乐,而欲致治者,远矣!”(《通书·乐上》)明显注重以淡和、心平的形象,达成平和焦躁、感化人心的音乐美学理念。其“乐声淡则心平,乐辞善则歌者慕,故风移而俗易矣。妖声艳辞之化也,亦然。”(《通书·乐上》)更是切中了乐声淡,可致心平,亦能移风易俗,甚至直言其有助于克服妖声艳辞的弊端。不难看出,以周敦颐为代表的理学思想,对于音乐美学推崇的风格是“淡”与“和”,主张以此二字修养心性,接近至善为人之道德境界;宋代理学集大成者朱熹,更是推崇《诗经》的中和、温柔敦厚之美,大力赞赏“乐而不过于淫,哀而不过与伤”。朱熹的艺术审美观,是重“和气”,重“浑厚”,文质彬彬;重“平易”,重“自然”,反对华而不实,刻意雕琢,与周敦颐之论一脉相承。

此外,这类思潮在宋代其他艺术审美形态中也比比皆是,如南宋词人张炎提出的“清空”“骚雅”美学范畴。黄庭坚的弟子范温对“韵”的把控提出韵以“平淡”而生巧丽,以“简易”而蕴藏深远无穷之味。宋代文学最高成就的代表苏轼曾说:“大凡为文,当使气象峥嵘,五色绚烂,渐老渐熟,乃造平淡。”将绚烂之极归于平淡。使“平淡”二字成为艺术的最高境界。

我们从上述宋代哲学思潮中的艺术美学不难看出宋时代社会整体的审美自觉。不论是宋词、宋代诗歌,还是宋代其它艺术形态诸如绘画、书法、建筑等,都体现出平淡圆融之美,极少有大起大落的情感流泻。而传统筝曲《崖山哀》的作品音乐正因为契合了这些美学思想观念,才成为以宋时哲学思想和理学观念创作演绎的极富时代气息和历史印迹的经典筝乐代表作品。因而对今日的筝乐演奏者而言,如何有效运用互文性方法诠释、演绎这部不朽古代筝曲名作《崖山哀》,更忠实地展示和彰显典型的宋代美学思想和理学观念,才是我们对该作品二度创作所持的正确姿态。

结 语

《崖山哀》以真实宋史史料为题材,有着强烈的纪实属性特征。它流传至今而不仅仅属于当下,它的音乐文化身份建立在传统与历史洪潮之中,体现为共时审美艺术创造并融合了自身民族特性的身份重建与历史回顾。我们应当从新的视界对蕴藏于作品之中的人文、历史、文化印迹予以互观呼应,进而从互文领域予以关照、整合,从多元层面进行交联,让“崖山之音”的文本角色,回归到其自身所在的社会、时代、文化、审美语境中去,从而定位自身、寻回自身,做到真正的追本溯源。