有源配电网中分布式电源接入与储能配置

刘建伟,李学斌,刘晓鸥

(中国能源建设集团天津电力设计院有限公司,天津市 河东区 300180)

0 引言

含分布式电源的配电网,亦称为有源配电网(active distribution network,ADN)[1-3],作为分布式能源利用的主要手段,对缓解能源危机、优化能源结构、推动节能减排、调节电网负荷峰谷差、改善电能质量具有重要意义[4]。微网作为分布式电源接入电力系统的有效利用方式,能实现大规模、多类型的新能源就地消纳和即插即用,正在成为有源配电网的关键一环[5]。当微网在配电网中大量存在并发展成多微网系统(微网群)后,可以通过寻求微网之间的连接方案,即合理构建基于微网的有源配电网,来构建新型有源智能配电网[6]。

随着有源配电网理念的提出和示范项目的广泛开展,有源配电网系统优化配置与协同调度成为国内外专家学者关注的热点[1-10]。目前,国内外学者在有源配电网系统的建模仿真和优化控制方面进行了诸多研究,但对于面向工程端的系统协调开发与整体方案设计研究还有待改善,亟须探索既符合国情又符合产业发展趋势的有源配电网系统建设方案与应用研究,以便更好地促进清洁能源就地消纳与源配电网的良性发展。为此,本文从工程实际出发,充分借鉴现有研究结果,参考相关规范设计,总结提炼有源配电网设计的一般规律,以期为有源配电网方案设计提供技术支撑。

1 有源配电网方案设计的基本原则

1.1 方案设计的内容

确定有源配电网的设计内容是设计有源配电网的首要任务,现有的规程规范中少有这方面的阐述。因此,本文在研究现有有源配电网示范工程的基础上,参考电力系统相关设计规范,归纳了有源配电网方案设计的相关内容,其中与常规配电网规划设计的差异如下:

1)系统一次。确定有源配电网中分布式电源和逆变器类型、装机容量和远期规划装机容量,负荷类型、容量和远期预测容量,储能装置类型、安装容量和远期规划容量;确定有源配电网网络结构、电压等级,并进行相应电气计算,对主要电气设备选型提出要求。

2)系统继电保护及安全自动装置。根据系统一次有源配电网设计方案,提出系统继电保护、安全自动装置的配置原则方案,并且当有源配电网不具备稳定功率输出的能力,接入系统时需提出防孤岛检测配置方案,给出防孤岛与备自投装置、自动重合闸等自动装置配合的要求。

3)系统调度自动化。结合用户需求,分析配置有源配电网能量管理系统的必要性,对于需配置的工程,需确定能量管理系统的配置方案,包括能量管理系统的功能、风功率、光伏发电功率预测系统,以及系统信息上传、命令下发的方式等。

1.2 方案设计的基本技术原则

有源配电网设计应满足国家、行业和企业现行技术标准的规定,认真贯彻执行国家颁布的工程建设强制性条文。本文在总结相关标准基础上,整理得出方案设计的基本技术原则如下:

1)电压等级。有源配电网电压等级的选择应按照安全性、灵活性、经济性的原则,根据有源配电网中分布式电源和负荷的容量、并网线路载流量、大电网中上级变压器及线路可接纳能力、地区配电网情况综合比选后确定。

2)并网联络线导线截面。有源配电网并网线路导线截面选择需根据所需交换的容量、并网电压等级选取,并考虑有源配电网运行控制策略的影响等因素;导线截面一般按持续极限输送容量选择。

3)开关设备。并网开关置于连接有源配电网与大电网间的公共连接点处。在发生大电网故障、电能质量等事件时,静态开关应该能自动地将有源配电网切换到孤岛运行状态;此后,当上述事件消失时,它也应自动实现有源配电网与大电网的重新连接。

4)继电保护及自动装置。有源配电网继电保护及安全自动装置配置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求,其技术条件应符合现行国家标准GB/T 14285—2006《继电保护和安全自动装置技术规程》、DL/T 584—2017《3 kV~110 kV电网继电保护装置运行整定规程》和GB 50054—2011《低压配电设计规范》的要求。

5)有源配电网运行控制。有源配电网系统应配置频率、电压控制装置,孤岛内出线电压、频率异常时,可对发电系统进行控制。

6)并离网切换。按照当前有源配电网技术发展条件,先期推荐选用有缝切换方案,并具备试点开展无缝切换的试验,技术成熟时可实现进行无缝切换。

7)电能质量在线监测。有源配电网系统接入配电网需在公共连接点装设电能质量在线监测装置,并将相关数据传送至上级运行管理部门。

2 有源配电网容量优化配置方法

由有源配电网方案设计的内容可以看出,在对方案进行设计时需确定有源配电网内各分布式电源和储能系统的类型和容量,合理的容量规划是保证有源配电网及大电网安全、可靠、经济运行,以及提高清洁电源利用效率的基础[11]。本文从工程实用角度出发,分析了电力系统的相关规程规范,提出了优化配置分布式电源和储能容量的具体方法。

2.1 风光资源数据的处理

风速、光照强度和气温对风机和光伏的出力至关重要,本文所述的容量优化配置方法的基础为小时级风光资源数据。然而在工程的规划设计阶段很难获取安装地的小时级风光资源历史数据,大多数据为全年月均值,基于此,本次研究查阅了国内外相关文献,归纳总结了由风速、光照强度月均值合成全年每小时风速和光照强度的数学方法,解决了规划设计阶段获取风光资源数据的难题。

2.1.1 风速数据的合成

大量研究[12-14]表明,风速的数据与两参数的威布尔分布最为接近。本研究也是在此基础上进行合成,利用反函数变换法和随机数产生方法来生成相应的小时级风速数据。

2.1.2 光照强度数据的合成

光照强度受日地天文关系的影响,以年为周期变化[15-17]。本研究在此基础上根据光照强度月均值计算出月均晴朗系数,并利用经验公式生成与月均晴朗系数相关的全年每小时晴朗系数,最后利用HDKR模型计算出倾斜面上可获取的每小时光照强度数据。

2.2 优化目标及约束条件

2.2.1 经济性

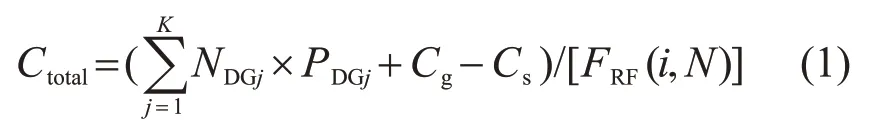

对于有源配电网运营商,经济性是其考虑的首要问题,本文全面考虑了各分布式电源全寿命周期内初始投资、运行维护费用和设备替换费用。同时研究了现有分布式电源运行的相关政策,将政府的补贴作为输入条件计入经济性目标之中。有源配电网的总成本现值表示为

式中:NDGj为第j个分布式电源的容量;PDGj为第j个分布式电源全寿命周期内的成本现值;Cg为从配电网购电的成本;Cs为有源配电网的发电补贴;K为有源配电网包含的分布式电源数量;FRF(i,N)为资金回收系数,其中i为年利率,N为工程寿命。

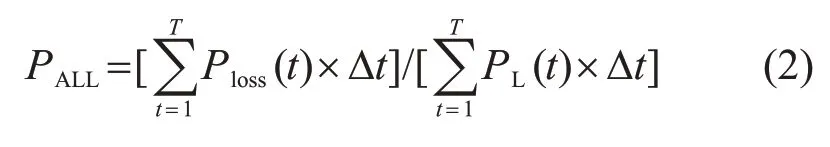

2.2.2 可靠性

保证对用户供电的高可靠性是体现有源配电网优越性的关键。本文引入有源配电网系统全年失负荷概率PALL来表征有源配电网的供电可靠性[18]:

式中:Ploss(t)为切除负荷功率;PL(t)为负荷在线功率。

2.2.3 可再生能源利用率

可再生能源利用率是反映有源配电网中分布式电源容量设计是否合理的指标,本次研究也引入该指标作为目标参与优化。有源配电网全年可再生能源利用率表示为

式中:Pwaste(t)为满足有源配电网安全运行而减少的光伏或风机的出力;Ppv(t)为光伏可用出力;Pwt(t)为风电可用出力。

2.2.4 分布式电源容量

由于风力发电机、光伏组件以及蓄电池等在安装的过程中通常受到安装场地的限制或用户自身需求的影响,因此本文将各分布式电源容量的上下限作为输入条件参与到优化过程中。

2.2.5 储能系统可靠运行

为保证有源配电网的安全可靠运行,本文研究考虑储能系统在运行过程的充放电功率限制、荷电状态限制以及循环使用次数等约束[19-21]。

2.2.6 其他约束

本文分析了《电力系统电压和无功电力技术导则》《电能质量——电压波动和闪变》《分布式电源接入电网技术规定》和《工业与民用配电设计手册》等相关规程规范,确定有源配电网规划设计过程中考虑极限输送功率、电压损耗、电压波动以及有源配电网友好接入等约束。

3 方案设计

3.1 有源配电网系统设计

有源配电网内的电源包括分布式发电装置和分布式储能装置,储能系统的配置功率和配置容量需要根据有源配电网内可再生能源的接入情况和负荷的变化情况设计[22]。根据分布式电源接入方式不同[23-25],有源配电网有低压用户微网、配电支线微网、馈线级微网和变电站级微网4种模式。

3.1.1 低压用户微网模式

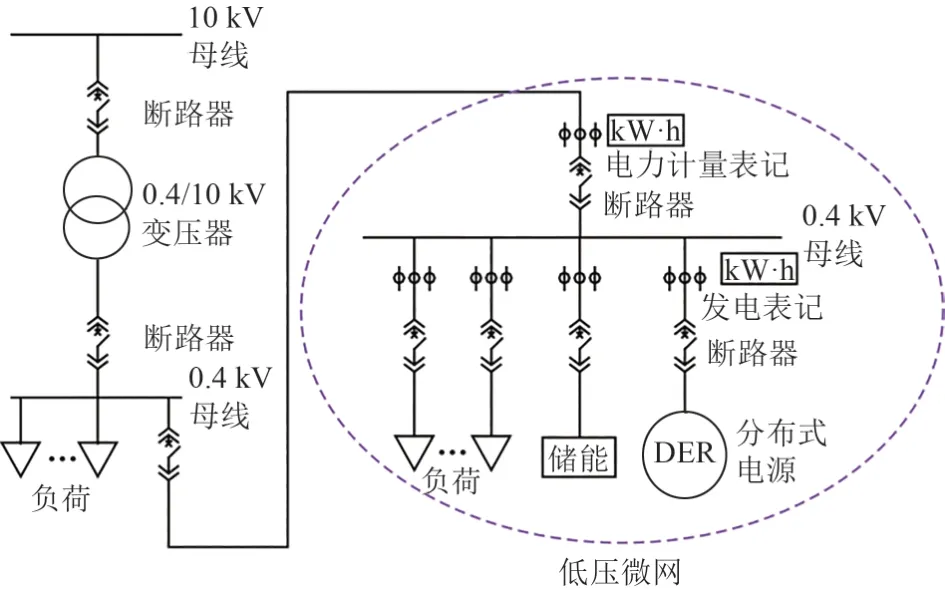

低压用户微网模式将分布式电源直接接入配电变压器的0.4 kV侧,由0.4 kV低压负荷就地消耗,不允许向电网反送潮流,在并网点处装设并网断路器和逆功率保护。

该模式适用于规模适当、供电可靠性要求较高的低压0.4 kV用户侧,系统由风机、光伏、储能、微型燃气轮机、燃料电池、家庭集群负荷等构成,容量一般小于2 MW。低压用户微网模式如图1所示。

图1 低压用户微网模式示意图Fig.1 Schematic diagram of low-voltage user microgrid mode

3.1.2 配电支线微网模式

配电支线微网模式将分布式电源接入配电变压器0.4 kV侧或配电支线上,由配电支线区域负荷就地消耗,最终通过断路器接入配电主干。由于受分布式电源电力方向和大小的影响,需在并网点处调整常规保护配置。

该模式适用于容量中等、供电可靠性要求较高、用户较为集中的配电区域,由10~110 kV配电支线和0.4 kV用户2个层级组成,容量通常在2~5 MW。配电支线微网模式如图2所示。

图2 配电支线微网模式示意图Fig.2 Schematic diagram of distribution branch line microgrid mode

3.1.3 馈线级微网及变电站级微网模式

有源配电网组网如图3所示。馈线级微网由一条10~110 kV配电干线及其所带的支线和0.4 kV用户3个层级组成,最终通过断路器接入变电站配电母线,容量通常在5~10 MW。变电站级微网由变电站所带的多条馈线组成,容量通常大于10 MW。

图3 有源配电网组网示意图Fig.3 Schematic diagram of active distribution network

这2种模式适用于覆盖范围更广、电能质量影响较大的配电区域,随着接入容量的增加,对配电自动化控制和保护的要求更高、更复杂。

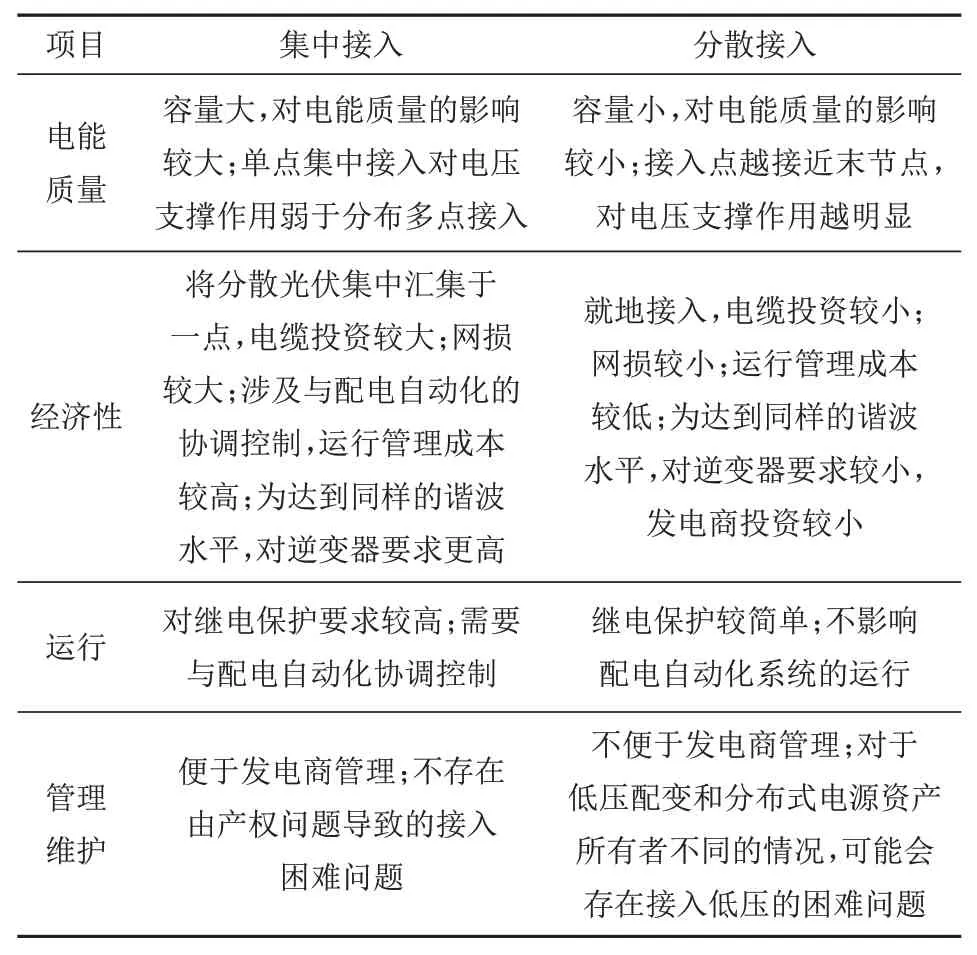

3.2 接入模式对比

分布式电源的接入对配电网会产生明显的影响,且不同的位置和容量产生的影响也会不同[26]。分布式电源接入时遵循“安全可靠、资源节约、运行高效”的原则,通过技术经济比较确定接入系统设计方案:首先,应充分考虑电网的调峰能力、上级变电站或者线路的可接纳能力等;其次,应综合考虑近期及远期装机规模、配电网现状和规划情况等因素;最后,还要考虑不同接入方式对电能质量、经济性、运行、管理维护难度等因素的影响。接入模式具体可分为集中接入和分散接入2种方式,其优缺点对比如表1所示。

表1 集中接入和分散接入对比Tab.1 Comparison between centralized access and decentralized access

3.3 储能系统容量配置

3.3.1 储能系统的定容原则

有源配电网中储能系统容量配置时应以需求为导向,考虑削峰填谷、跟踪计划出力、紧急支撑电源、需求响应等典型应用场景,按照综合应用需求进行容量配置[27]。在项目规划设计阶段,可以通过建立全生命周期内的目标函数和约束条件,将储能系统容量作为优化变量,采用遗传算法、粒子群算法等进行优化求解。在实际工程中,通常应用针对分布式电源开发的规划设计软件,如美国能源部可再生能源实验室的HOMER和Hybrid2软件。

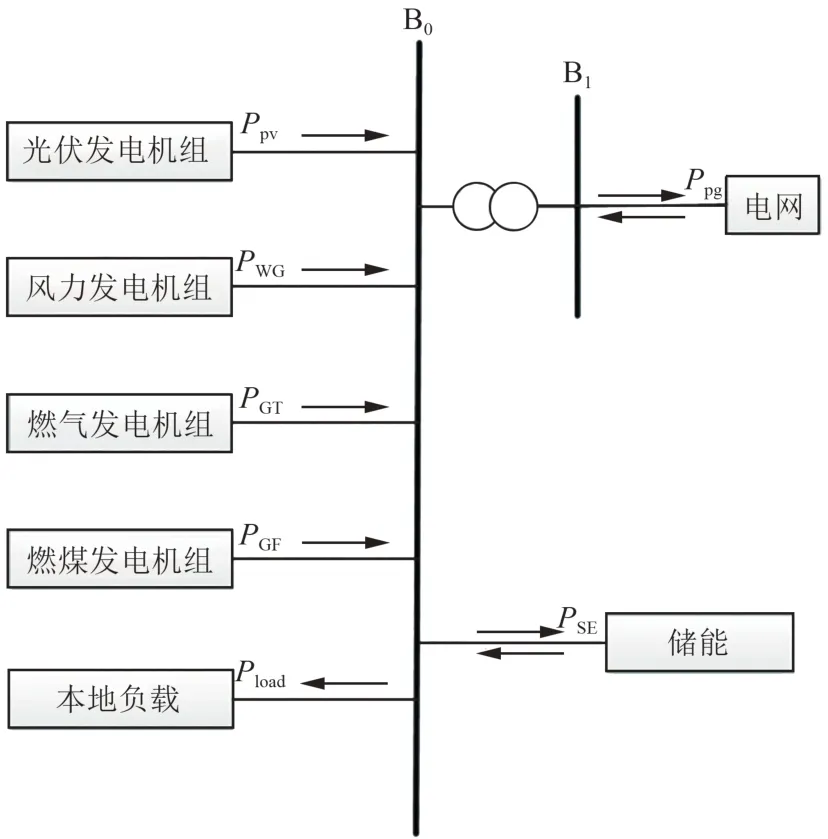

3.3.2 基于风/光功率及负荷预测的储能容量配置

对于同时具有风力发电和光伏发电接入的有源配电网,并网系统的典型结构如图4所示,该模型包含风电机组、光伏发电机组、本地负荷、燃气轮机、储能系统、无功补偿装置,它们直接或间接地连接到升压变压器T的低压侧母线B0,通过(并网装置)高压侧母线B1并入电网。

图4 接入风电和光伏的有源配电网系统典型结构Fig.4 Typical structure of active distribution network system connected to wind power and photovoltaic

风能、太阳能都属于不可控电源,其并网会对系统故障率及暂态稳定性产生影响;负荷的波动性也会对系统故障率及暂态稳定性产生影响。因此,需要同时考虑三者随机变化对储能配置的影响。

首先统计有源配电网系统快速反应的启动时间tr,结合风电场、光伏电场的功率预测数据以及负荷功率预测数据,计算在任意Δt时间段内微电网系统的不平衡功率波动ΔP(Δt≤tr),考虑容量安全裕度系数η,则可计算该微电网系统的最小储能容量配置w。含风电场和光伏电场有源配电网储能配置最小容量可表示为

式中:tj-ti≤Δt,j>i;Pwti、Pwtj分别为Δt时间段内时刻i、j风力发电随机出力;Ppvi、Ppvj分别为Δt时间段内时刻i、j光伏发电随机出力。

4 案例分析

为运用新技术推动科学技术进步,保护自然资源和生态环境,优化区域电源和网络结构,发挥分布式电源与储能效能,国家电网以天津中新生态城为试点开展了智能电网示范工程。

4.1 总体架构

天津中新生态城示范项目中,以微网的形式实现了冷/热/电高效利用,具有了综合能源的雏形。以能源站为核心,以动漫园4栋楼的光伏发电系统为基础,构成了能源站+10 kV能源微网系统,实现冷/热/电的梯阶高效利用。中新生态城能源供给方式如图5所示。

图5 中新天津生态城能源供给方式Fig.5 Energy supply method of China-Singapore Tianjin eco-city

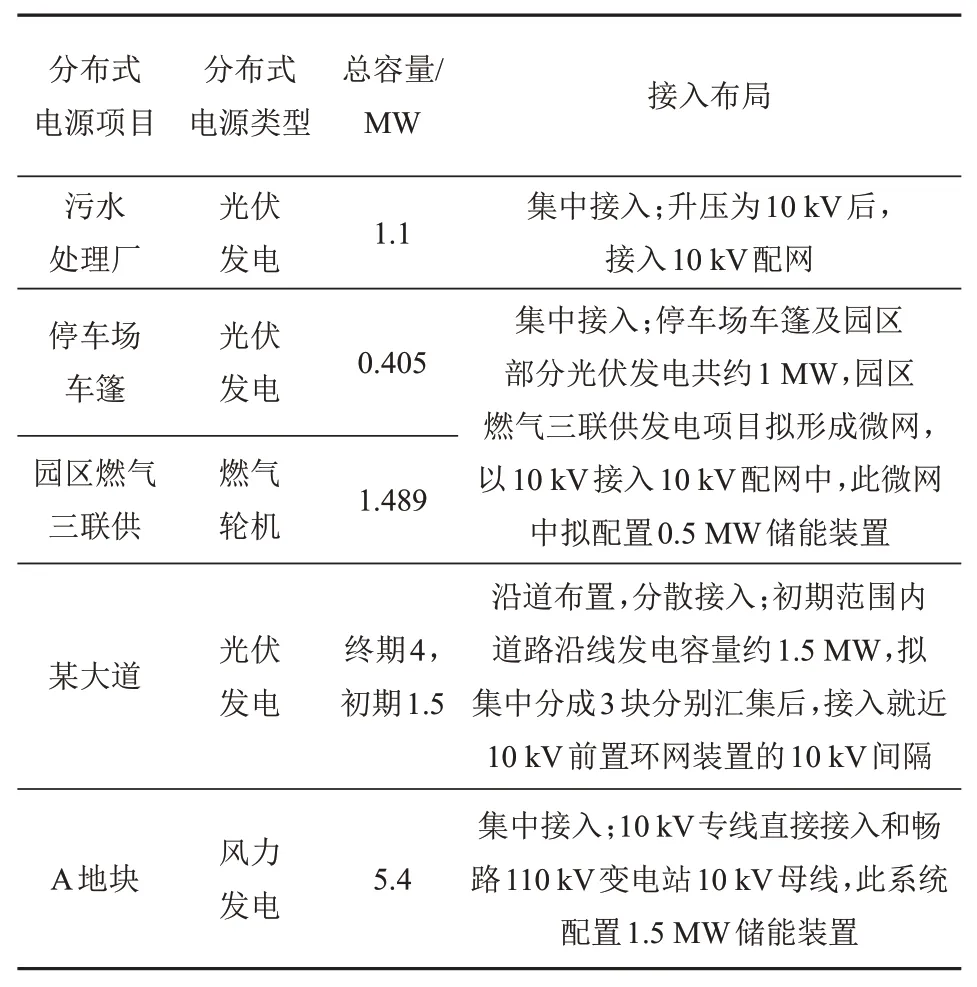

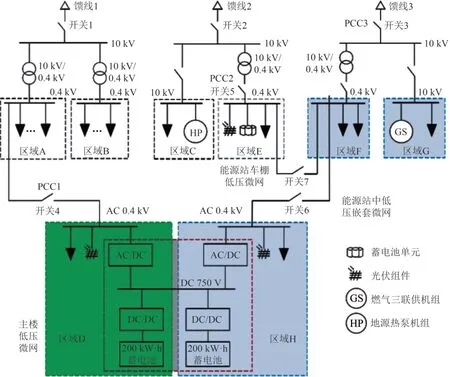

生态城智能电网项目中,分布式电源项目主要考虑污水处理厂光伏、停车场光伏、园区三联供机组、公路光伏、附近风电等分布式电源的接入及部分分布式电源微网运行方式,同时根据分布式电源特点合理配置储能装置[28]。中新天津生态城分布式电源接入方式如表2所示,多微网系统接线结构如图6所示。

表2 中新天津生态城分布式电源接入方式Tab.2 Distributed power supply access modes of China-Singapore Tianjin eco-city

图6 区域多微网分布式能源接入形式Fig.6 Regional multi-micro grid distributed energy access form

4.2 效果分析

4.2.1 企业效益

分布式电源、储能系统的接入及微网运行方式的引入具有巨大的企业效益,具体如下:

1)节约电网建设投资。分布式电源及储能的合理接入可以降低峰荷时配电系统对电网输送容量的需求。电网公司在进行规划时将分布式电源建设纳入电网建设规划的内容,可以利用微电网满足负荷增长的需要,减少相应的输配电建设投资,优化电力公司的资产管理。

2)降低线路损耗。由于分布式电源及其配套的储能系统配置在负荷的附近,在送电过程中的电能损耗必然比通过远距离输电输送同等容量电能的损耗要小,因此分布式电源及储能系统的合理配置可以降低输配电网的损耗。

3)提高供电可靠性。分布式电源及储能以微网形式接入电网,可起到配电系统中备用电源的作用,在电力系统发生故障,尤其是在电网发生严重故障的情况下能够支撑重要负荷,体现了智能电网坚强可靠、抵抗灾害的特征,是有源配电网综合效益中非常重要的部分。

4.2.2 社会效益

天津市中新生态城规划建设的智能电网综合示范工程在环境保护、资源配置等方面具有重要的社会效益:

1)节约化石能源的消耗。分布式电源采用光伏发电、沼气发电等可再生清洁能源,可以减少化石能源的消耗。

2)减少温室气体排放。光伏发电在电能生产过程中不产生任何温室气体,而沼气发电以生物质为发电原料,与燃煤火电机组相比,能大大减少温室气体的排放。

5 结论

随着分布式新能源的开发与利用,“源网荷储”良性协调互动,使得配电网势必与分布式能源、储能、可调负荷间高效融合。研究有源配电网中分布式能源接入与储能配置,对支撑有源配电网科学发展具有十分重要的意义。从技术层面提出了有源配电网方案设计的原则和一般方法,确定了有源配电网方案设计的内容、分布式电源的设计原则以及有源配电网整体设计的技术原则,提出了分布式电源接入与储能容量优化配置的一般方法,为有源配电网方案设计提供了技术支撑。有关结论如下:

1)有源配电网在系统一次、继电保护及安全自动装置、调度自动化方面与常规配电网规划设计存在差异,基本技术原则应特别关注。

2)分布式电源和储能容量的优化配置是有源配电网建设的基础,应在经济性、可靠性、可再生能源利用率、分布式电源容量限值、储能系统可靠运行等方面进行目标优化和条件约束。

3)分布式电源和储能容量配置有源配电网系统接入方式有低压微网模式、配电支线微网模式、馈线级微网和变电站级微网模式,相应地,分布式电源接入可以采用分散接入、支线接入、专线接入等模式,储能系统可以采用基于风/光功率及负荷预测的方式进行容量配置。

4)有源配电网与传统配电网相比,具有网络架构更坚强、供电可靠性更高、消纳新能源能力更强、扩展灵活性更高和更易实现电力市场化等诸多优点。进行有源配电网新型拓扑与相关关键技术研究,是今后的研究方向。