浅析新时期公路水运工程施工过程中的应急管理

白雪峰,郭均中

(1.内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站,内蒙古 呼和浩特 010051;2.内蒙古自治区铁路民航事业发展中心,内蒙古 呼和浩特 010098)

1 引言

《中华人民共和国突发事件应对法》《突发公共卫生事件应急条例》《生产安全事故应急条例》《生产安全事故应急预案管理办法》等法律法规、部门规章的出台,明确了生产经营单位和各级监管部门在应急管理中的法定职责和工作内容,明确实行属地为主、分级负责的应急管理原则,为应对突发事件应急处置提供了法律保障。

在交通运输行业,国家出台了《公路交通突发事件应急预案》,公安部编制了《公路交通突发事件应急救援联动机制研究》[1],交通运输部印发了《公路水运工程生产安全事故应急预案》《公路水运工程项目生产安全事故应急预案编制要求》,明确建立国家、地方(包括省级、市级、县级)公路水运工程项目生产安全事故应急预案体系,实行四级应急响应机制,公路水运工程应急管理体系正逐步构建。美国联邦公路局出版的《交通事件管理手册》也就高速公路应急管理及救援进行了较为细致的阐述[2]。张宇、马兆有等[3,4]的研究主要聚焦于综合交通运输及运营公路的应急保障体系;杨晓光[5]提出高速公路交通突发事件管理及预防的方法和技术。这些成果在一定程度上完善了公路交通应急管理的理论和方法,具有一定的参考价值。

当前我国现代化建设进入新的阶段,产业结构面临变革,公路水运工程行业中高危产业、劳动密集型产业比重较大,影响安全生产的因素也更为复杂。2020年交通运输部会同应急管理部发布《公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录》,过渡更新阶段新旧工艺、设备、材料交叉使用,使得工程风险管控和应急管理面临更大挑战。“十三五”时期以来,内蒙古自治区通过推行公路水运工程平安工地、安全标准化建设等,施工安全管理基础及水平得到进一步加强,但与先进发达地区相比仍存在较大差距。2019 年内蒙古自治区交通运输厅启动《内蒙古自治区公路水运工程生产安全事故应急预案》修订工作,前期开展了应急资源调研,结合工程质量监督工作暴露出工程项目当前普遍存在的一些问题,如对以预防为主的应急管理机制认识不足,风险评估不能有效指导施工,应急预案内容不完善,预案未经有效启动及演练,未建立专(兼)职应急救援队伍等,因此构建更加健全完善的应急管理机制体制,明确公路水运工程施工过程中应急管理的主要内容具有十分重要的意义。

2 应急管理的主要内容

应急管理是将传统安全生产管理模式的管控关卡前移,在公路水运工程突发事件事前、事发、事中、事后的全过程开展事故预防、应急准备、应急响应和应急恢复四个环节的工作,充分体现“预防为主”的应急思想。实际工作中,这四个环节相互关联、相互交叉、动态发展,构成了应急管理的循环过程。

2.1 事故预防

事故预防是通过规划设计、风险管理、监控量测等途径,采取科学、有效的管理技术手段避免事故发生或降低安全风险的过程。

2.1.1 完善规划设计

公路水运工程在勘察设计阶段通过优化道路线形、施工图设计、科学选址等预先干预手段,有效避免或降低后期施工、运营过程中的安全风险,实现本质安全。在场站、驻地选址阶段应开展地质灾害危险性评估工作,尽可能避开地质灾害易发区域[6]。

《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)中对场站、驻地建设选址、安全距离、建筑材料、临时用电等有明确要求,同时各级行业主管部门都出台了公路水运工程安全标准化建设指南等相关规定。完善的制度是安全生产管理的前提条件和有力保障,是预防事故发生、减少事故损失的关键。

2.1.2 加强风险辨识与评估

风险辨识与评价结果是编制应急预案的基础也是关键环节,只有系统梳理、分析施工过程中可能发生的突发事件和生产事故,才能针对性地制定管控方案和应急预案。因此就要求辨识过程系统全面,分析过程仔细认真,评价方法适用恰当,评价结果准确客观。

公路水运工程施工过程中应重点加强桥梁、隧道、路堑高边坡等工程的风险辨识、评估与控制,并结合危险性较大的分部分项工程范围、重大事故隐患清单等内容,编制专项施工方案,组织专家论证。专项施工方案是针对危险性较大的分部分项工程单独编制的质量安全技术措施文件,是施工过程中有效预防事故的手段和措施。在方案编制过程中应不断优化工艺流程、探索采用“四新”技术等措施实现机械化减人、自动化换人,最终实现由劳动密集型向技术密集型转移的目标。这是今后智慧施工的方向,也是本质安全的要求。

风险辨识与评价结果应作为应急预案编制依据,当风险因素发生变化时,及时开展动态评估,并根据评估结论制定相应的应急处置措施[7]。

2.1.3 强化动态监测

超前地质预报和监控量测能有效预测突发事件的发生,准确了解被监测体的变形动态,及时分析被监测体的稳定性状态,从而预测发展趋势,评估安全风险,为施工作业提供针对性的安全管理、技术对策建议,尽可能地防止事故发生,也为应对事故争取了超前处置、紧急疏散的时间。

公路水运工程施工过程中应重点加强桥梁、隧道、路堑高边坡等工程的监控量测,完善监测方案,合理布置测点,严格数据分析。

2.2 应急准备

应急准备是为迅速有序开展应急响应工作预先进行的组织准备和应急保障,包括应急组织保障、应急预案体系、应急通讯、交通及物资保障、应急培训与演练等。应急准备工作应建立在应急能力评估的基础上,只有全面掌握工程项目的应急处置、应急队伍、物资保障等应急能力现状,才能进一步健全完善项目应急预案,最大程度保障应急响应能力。

2.2.1 应急组织保障

①应急领导机构。

公路水运工程项目应成立应急领导小组,作为应对公路水运工程事故的指挥机构,应明确应急领导小组的组成及工作职责。应急领导小组应由项目建设单位牵头,施工、监理等单位参加,并成立各应急专项组和技术专家组,承担现场救援、指导、技术分析、政策咨询等应急工作。

②应急队伍保障。

公路水运工程项目应成立项目专(兼)职应急救援队伍,明确相关人员的基本信息、通讯方式、队伍日常管理及调用机制等。同时应充分调研、了解项目外部应急力量,畅通联络渠道,必要时应与社会专业救援队伍签订救援协议,建立应急协作、应急联动机制。

2.2.2 应急预案体系建设

①应急预案体系。

突发事件应建立国家、自治区、地方三级应急预案体系,公路水运工程应结合项目实际,根据《内蒙古自治区公路水运工程生产安全事故应急预案》要求,按照统一领导、分级负责、条块结合、属地为主的原则建立项目综合应急预案、合同段专项应急预案、现场处置方案三级应急预案体系[8]。

②应急预案分类。

公路水运工程项目应急预案包括项目综合应急预案、合同段专项应急预案和现场处置方案。

项目综合应急预案是总纲,是应对各类事故的基本要求和行动准则,由项目建设单位组织制定。合同段专项应急预案是综合应急预案的组成部分,是应对具体类别事故的行动计划和工作方案,由项目施工单位组织制定,同一个项目相邻合同段在编制专项应急预案时应体现预警信息共享、应急救援互助等要求。现场处置方案是针对现场突发事件采取第一反应的指导性文件,要求简洁具体,应在岗前培训、技术交底、风险告知环节加以宣贯,确保应知应会。

③应急预案管理。

应急预案管理应遵从预案编制、评审与发布、备案、修订与更新等程序。合同段专项应急预案和现场处置方案应由项目施工单位主要负责人审批后,经项目监理单位审查批准后实施,并报建设单位备案。

2.2.3 应急通讯、交通及物资保障

突发事件的应急处置离不开完善的通信、交通、物资、资金的保障。畅通的通讯能有效确保应对突发事件时及时准确掌握信息,作出正确的判断和决策。公路水运工程项目普遍远离城区,保障畅通的交通条件能有效缩短接警、应急救援等的时间,及时有效地提供应急处置所需的设备(施)、物资,从而有效降低损失,防止事故扩大。日常工作中,各参建单位要加强施工便道、便桥、紧急通讯设备、应急物资等巡视检查与维护保养工作,确保关键时刻能拿得出、用得上。

2.2.4 应急培训与演练

①施工过程中各参建单位应当组织开展本单位应急预案内容、职责、应急程序、措施要求等的培训宣贯,做到全员覆盖。同时应开展应急避险逃生及自救互救常识、应急器材操作及个体防护知识、现场应急医疗救护、典型事故案例等的培训,提高从业人员自我防护意识和避险自救能力。

②应急演练是检验、评价和保持应急能力的一个重要手段,能有效检验项目应急预案的可行性和项目应急队伍能力。从演练形式上分为桌面演练和现场演练。桌面演练是基于设定情景的口头推演;现场演练是按照既定演练方案而开展的实战演练。从演练目的上分为单项演练和综合演练。单项演练是针对某项应急响应功能开展的演练;综合演练是交互式、全方位模拟事故发生而开展的实战性应急演练,检验全部应急功能和项目总体协调反应能力[9]。

③应急演练管理应遵从演练计划编制、演练方案制定、应急演练实施、演练评价与总结等程序,公路水运工程项目应依法定频率开展应急演练活动。

2.2.5 应急能力评估

应急能力评估是应对突发事件处置综合能力的全方位估测,包括应急预案的全面性、应急响应程序和处置能力的有效性、应急队伍和物资保障的完备性等,评估过程应充分结合项目施工实际和工程危险性特点、工程项目各参建单位协作配合和可利用的外部资源[10],评估指标的选取应具有科学性和可解释性,从而实现对现有应急准备情况和应急处置水平的全面掌握。

2.3 应急响应

2.3.1 信息研判与事故预警

根据《中华人民共和国突发事件应对法》,国家应建立健全突发事件预警制度。公路水运工程项目应加强对气象、水利、自然资源等部门预警信息的搜集、接收、整理和风险分析工作,结合项目风险辨识与评估结果和对危险性较大工程的动态监测结果,预测可能发生的突发事件,按照预警程序发布相应级别的预警信息(表1),提出做好应急响应准备的要求。

表1 预警分类、分级

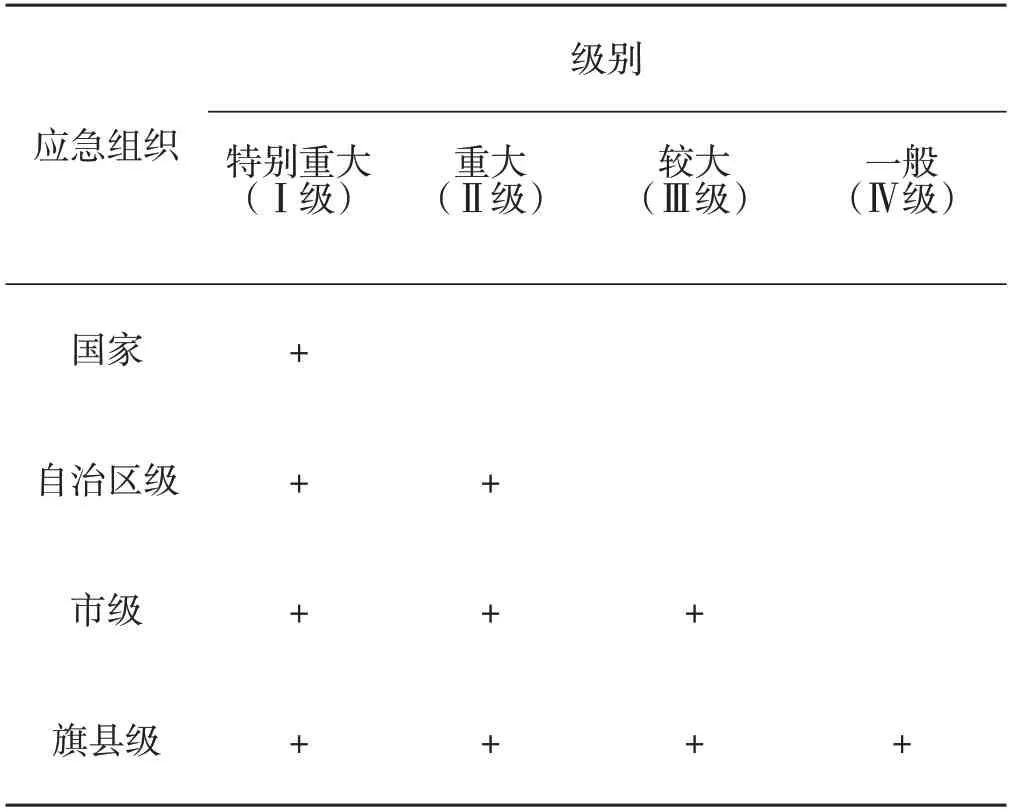

2.3.2 应急响应

应急响应是应急管理工作的关键环节,在突发事件发生后,根据事故的性质、严重程度、事态发展趋势和控制能力确定响应级别(表2),启动响应程序,有序开展现场警戒、人员疏散、应急救援、工程抢险、现场监测等各项应急处置工作,最大程度地抢救受害人员,严密监视现场事态发展趋势,实施动态响应并防止衍生、次生灾害,在扩大应急时请求外部应急力量支援。应急响应终止应依据预案中响应终止的条件进行,事故信息发布应在属地政府的领导下开展。

表2 响应分级

2.3.3 应急协作和应急联动

事发合同段在先期应急处置的基础上,如果事故仍无法得到有效控制,甚至超出项目的应急能力,则应请求应急协作和增援。在项目总体应急预案的指导下,项目各参建单位应采取有效协作配合参与救援和应急处置,必要时请求外部应急力量的支援,实现应急联动,从而使事故得到有效控制。

2.4 应急恢复

应急恢复工作坚持属地为主的原则,在地方人民政府的统一部署领导下有序开展,防止盲目复工。对事故影响区域进行清理整顿,逐步恢复到相对安全的状态,恢复施工秩序,开展复工复产。并同步开展事故损失评估、原因调查、责任追究等工作,充分吸取事故和应急救援的经验教训,完善应急预案和应急管理机制,开展进一步的事故预防、应急准备和防灾减灾行动。

2.4.1 事故区域及施工秩序恢复

应急响应终止后应及时对现场进行清理整顿,现场恢复过程应持续对现场主要结构物和危险性较大工程进行监测和现场警戒,充分考虑恢复过程的风险,防止衍生、次生事故发生,确保施工秩序及时顺利恢复,并同步启动事故理赔和灾后重建工作。

2.4.2 事故分析总结

应急工作结束后应及时开展应急评估和总结,查明事故起因、事故性质、社会影响、人员责任等问题,并及时向上级部门报送应急工作总结和事故应急评估报告。通过评估判断应急工作的质量和效率,并根据暴露出的问题和不足及时修订完善应急预案,进一步健全项目应急管理体系和运行机制。

3 结语

通过研究新时期公路水运工程施工过程中的应急管理得出以下结论:

①以完善的规划设计、全面的风险辨识和评估、精确的监控量测为主要内容的事故预防工作是应急管理的重要基础和前置条件,是实现本质安全的关键。

②应急准备及应急响应的完备程度决定了应急救援的效率和结果,是应急管理的重中之重。

③应急恢复中应充分贯彻PDCA管理思想,以安全事故检验应急管理体系运行,以经验教训促进应急管理机制完善。