“双碳”目标下的建筑设计思考与措施

薛皓泽

(中联西北工程设计研究院有限公司,陕西 西安 710077)

0 引言

当前,建筑业碳排放占全国碳排放近一半,由此可见,建筑业在实现温室气体减排的目标方面扮演着重要角色,建筑业的碳减排和碳中和的发展程度对我国实现“双碳”目标有着重大的影响,因此,推广绿色建筑刻不容缓。绿色建筑是在全生命周期内节约资源、保护环境、减少污染,为人们提供健康、适用、高效的使用空间,最大限度实现人与自然和谐共生的高质量建筑[1]。推广绿色建筑是建筑产业从源头到终端全方位实现“双碳”目标和绿色可持续发展的长远之计,绿色建筑的全面建设具有重要现实意义。

1 我国绿色建筑发展现状

1.1 政策框架引导绿色建筑发展进入快车道

国家和各省份为推进绿色建筑的发展搭建了完备的政策框架,采用“行政命令”和“经济激励”相结合的制度体系整体推进绿色建筑的发展进入快车道。《绿色建筑行动方案》(2013年)和《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》(2014年)为绿色建筑的发展确定了战略方向和目标,国家和各省份发布的“十四五”规划中均明确提出要大力发展绿色建筑,《绿色建筑创建行动方案》(2020年)要求,到2022年全国当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比要达到70%。截至2020年,我国绿色建筑面积累计已超过25.69亿m2,2020年当年新建绿色建筑占城镇新建民用建筑的比例已经达到77%,新开工装配式建筑面积也由2015年的0.73亿m2增加到6.3亿m2。

1.2 评价体系推进绿色建筑逐步标准化

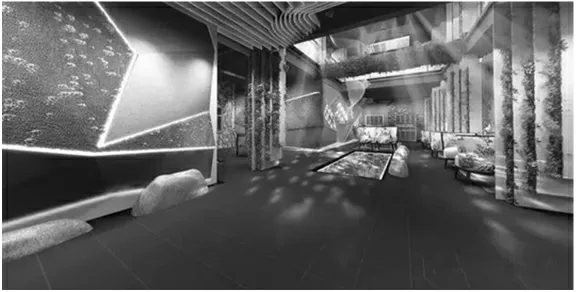

绿色建筑的评价体系逐渐完善,有效推进了绿色建筑的标准化建设。新版《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378—2019)(简称“标准”)于2019年发布,在评价方式、评价阶段、评价体系、星级划分、评分体系、内涵扩展等方面都进行了改进和完善。“标准”历经十几年的“三版两修”,形成了能够对标发达国家的建筑建设标准。新版“标准”对绿色建筑的有效管理与推广意义重大,能够有效推进建筑高质量发展进入新格局。同时,《绿色建筑标识管理办法》也在2021年推出,与“标准”相辅相成,共同组成绿色建筑的评价体系,为促进我国绿色建筑和城市的高质量发展起到了重要的支撑作用[2]。未来城市中建筑设计发展方向如图1所示。

图1 未来城市中建筑设计发展方向

1.3 技术日臻成熟推动绿色建筑业高质量发展

随着多项推广绿色建筑政策的落地,绿色建筑的技术也日臻成熟。住房和城乡建设部在2021年3月印发了《绿色建造技术导则(试行)》,对绿色策划、绿色设计、绿色施工和绿色交付等绿色建造技术进行了详细的规定。与此同时,既有建筑绿色化改造和新建建筑的绿色技术都有了突破性进展,并能够推广应用。绿色建筑技术的核心内容主要涵盖建筑节能和使用绿色电力两个方面,具体技术包括节能照明、遮阳、自然通风、隔热措施、高效的能源管理体系、可再生能源与建筑一体化等[3]。绿色建筑技术的不断成熟和实践应用能够有效实现绿色建筑的高质量发展。被动式节能建筑设计如图2所示。

图2 被动式节能建筑设计

1.4 融资配套有力支撑绿色建筑产业快速发展

国家自2017年起发行绿色建筑债券,2021年中国人民银行、发展改革委、证监会3个部门联合发布了《绿色债券支持项目目录》,明确了绿色金融支持绿色建筑的范围,包括绿色建筑材料、建筑节能与绿色建筑等方面,放宽了对绿色建筑的认定标准,即只要依据国家绿色建筑相关规范、标准设计和建设,建筑施工图预评价达到有效期内绿色建筑星级标准的各类民用、工业建筑的建设和购置消费都能够得到绿色金融的支持。总之,金融配套有力地支撑了绿色建筑产业快速、稳步发展。

2 绿色建筑发展存在的困境

2.1 绿色建筑存在推广困境

我国推行绿色建筑的体制机制层面已畅通,在实践层面的推广也已经实施,但当前建筑市场行为主体主动参与绿色建筑开发的意愿程度并不高。住房和城乡建设部科技与产业化发展中心关于绿色建筑的评价标识统计报告显示,运行标识的绿色建筑仅占标识项目总量的约6%,“图纸上的绿色建筑”现象突出。有研究表明,市场主体普遍认为绿色建筑存在发展机遇,同时也意识到绿色建筑的风险,77.04%的专家认为绿色建筑的风险与机遇并存。在设计阶段,各市场主体对绿色建筑的积极性很高,但在具体实施阶段,绿色建筑的负外部性导致了各利益主体成本和收益之间的差异,使供给量无法达到市场要求的最优产量,同时,也使各利益主体的收益降低。

绿色建筑规模化推广的困境可以从两个方面进行解释。①绿色建筑自身成本和技术层面。绿色建筑标准对社会的节能减排技术、建筑方的施工技术和投资方的资本运作技术要求都较高,而有关绿色建筑的技术目前还无法与绿色建筑的需求相匹配,技术支撑能力不强,节能技术推广缓慢。对建设方来说,绿色建筑的投资高、风险大。②相关主体缺乏有效沟通导致信息不对称。在绿色建筑推广的过程中,政府、建设方、监管部门之间缺乏有效沟通,信息不对称的情况制约了绿色建筑推广政策的有效实施,同时,地方政府在解读国家有关绿色建筑的政策时也存在偏差。

2.2 绿色建筑的创新技术发展能力不足

部分省份针对绿色建筑长远发展的战略部署不清晰,投入科技创新的意识不强,信息化水平较低,生产经营方式相对落后,技术标准体系仍不完善。装配式建筑、墙体自保温、高效节能门窗、建筑遮阳、自然采光、自然通风等绿色建筑技术的应用并不广泛。智慧化、大数据和人工智能等实现建筑能效提升方面的技术推广较为欠缺,存在数据利用程度低、数据处理水平不高等问题,智慧化技术与绿色建筑发展融合的力度还需进一步加强。当前绿色建筑领域仍普遍以评价标准为主,验收、运维、改造、可再生能源等应用技术标准还需进一步完善,需要构建适应当地气候资源条件的技术标准体系。

2.3 绿色建筑的质量监管机制仍待健全

绿色建筑多层级多部门“九龙治水”式的监管问题较为普遍,横向部门间的协同监管和省、市、县等监管部门间的纵向联动仍需加强。另外,现有监管体系的信息化水平还有待提升,市场监管信息化平台还有待建设和完善,行业信用征信体系尚未建立,监管制度对验收和运营等后端工作的引导和规范效力还需加强。

2.4 绿色理念的宣传还需加强

当前建筑的管理者和使用者对绿色建筑的了解普遍不够,普通消费者对绿色建筑的感知度、获得感和认同感偏弱,绿色建筑的使用、维护、培训等也不到位,市场主体对发展绿色建筑的意识还需加强,因此需要进一步完善企业和公众参与绿色建筑的建造、维护和管理的制度,加强绿色建筑理念的宣传。

3 绿色建筑高质量发展的对策和建议

3.1 构建绿色建筑供需双侧统筹激励机制,调动多方市场主体的积极性

考虑到绿色建筑的负外部性、政策驱动性以及供需双侧紧密结合的特征,政府应适当介入,进行正向引导,构建包含供需双侧、多阶段、多强度、多目标的绿色建筑激励机制,优化资源的有效配置,使建设方与消费者能够接受绿色建筑,促进绿色建筑健康、稳定发展。政府在设计绿色建筑的激励机制时,应当规划供给侧和需求侧的激励政策。

在明确政府为激励主体,建设方和消费者为激励客体后,政府部门可以通过典型示范项目和资金扶持政策吸引更多的市场主体加入绿色建筑的开发和购买中,结合一定的经济激励政策调动市场主体的积极性,积极宣传绿色建筑的标准和理念,以绿色建筑为契机推动“双碳”目标的实现。同时,政府要激励性和限制性措施并举,建立绿色建筑监管体系和绿色建筑市场运营管理长效机制,保证我国绿色建筑质量和市场稳定、有序地运行。

供给侧激励政策包括直接经济激励和间接经济激励。直接经济激励包括财政补贴、贷款利率优惠、税费优惠等。间接经济激励包括容积率奖励、建面减免等。供给侧激励政策集中在绿色建筑的技术研发,对建设方和施工方的资金补贴和税费减免、为绿色建筑的开发商提供奖励性等方面。

3.2 加强绿色建筑技术创新,推进技术的研发、推广和应用

各省因地制宜推广绿色建筑应用技术,探索绿色建筑与绿色建材、装配式建筑、海绵城市、近零能耗、智能信息等技术的融合发展,加强技术的研发和推广,加大对绿色技术的研发投入。加快绿色建材的认证和试点工作,建立绿色建材采信系统,可强制政府投资工程、市政公用工程使用绿色建材,鼓励其他新建建筑工程使用绿色建材,在城镇化建设中逐步提升绿色建材的使用比例。

大力发展以装配式建筑为代表的新型建筑工业化,推动装配式建造方式与绿色建筑深度融合。对于新建、政府投资、公益性质、属于市政设施的建筑可强制采用装配式建造方式,鼓励、引导其他工程项目采用装配式建造方式。同时,也要推进装配式建筑与绿色施工、数字建造的融合,加大对BIM技术的应用力度,以信息化手段助力装配式建筑的推广。大力发展绿色建筑的渗水铺装、屋顶绿化、雨水收集等技术,支持海绵城市的建设。推动浅层地热等新能源技术在绿色建筑中的应用,开展近零能耗建筑示范活动,实施能效提升工程。推动大数据、物联网、5G、人工智能等智能技术在绿色建筑中的应用。加强对已有成熟技术的推广,进一步加强对绿色建筑相关的重大技术和产品的评价和认定,完善装配式技术体系和关键技术、配套部件评估体系。

3.3 推动绿色建筑从注重新建向新建与既有并重转变,扩大绿色建筑的规模

要协同推进既有建筑的节能改造,分解既有建筑的节能改造任务,完善既有建筑绿色改造技术标准体系,构建常态化的既有建筑绿色改造评价机制,逐步引导建设绿色低碳、零碳示范小区,探索城镇化过程中市、县、区不同尺度下的绿色建筑更新机制。对既有建筑的能效进行提升,尽快制定建筑运行阶段能耗和碳排放限额标准并加以推广,探索公共建筑能耗和碳排放超限额差别电价机制。建立适合建筑领域的碳排放权交易机制和绿色金融政策,加快绿色金融机构信贷资金和碳金融、碳交易等市场化改造,拓宽融资渠道[4]。

3.4 完善绿色建筑星级标识制度,有效提高绿色建筑的品质

完善绿色建筑标识管理办法,由国家、省、市的住房和城乡建设主管部门向绿色建筑分别授予三星、二星、一星的评价标识,积极建立绿色建筑网上申报系统,完善专家管理制度,统一量化评审尺度,建立标识撤销机制。大型公共建筑和国有资金参与投资的公共建筑需要按照一星级及以上的绿色建筑标准建设,提高建筑室内空气、水质、隔音等方面的健康性能指标。强化住宅健康性能的设计要求,关注全年龄段需求,倡导建造能够适应本地气候,突出当地民俗的特色建筑。

4 结语

建筑设计中绿色建筑的节能、减排、低碳理念与现阶段“双碳”目标的方向是一致的,因此,绿色建筑应当获得政府单位与个人的积极支持,但现阶段社会主体对绿色建筑的参与度以及接受度较低。为此,本文梳理了绿色建筑的发展现状,对“双碳”目标和绿色建筑之间存在的逻辑关系进行分析,进而提出了绿色建筑高质量发展的政策建议。