针灸联合康复训练治疗小儿脑瘫运动功能障碍的临床效果观察

林志斌

小儿脑瘫是指出生后1个月内脑尚未发育阶段,由于非进行性脑损伤引起的姿势等为主的运动功能障碍综合征[1]。既往研究表明,小儿脑瘫病变部位在脑,但是能累及四肢,常伴有智力缺陷、行为异常及语言障碍等症状,影响患儿发育及成长[2]。目前,临床上对于小儿脑瘫运动功能障碍以康复训练为主,虽然能改善患儿症状,获得良好的效果,但是该方法患儿恢复时间较长,对患儿配合度要求较高,远期预后较差[3-4]。祖国中医认为,小儿脑瘫属于“五迟”“痴呆”等范畴,主要是由于虚、痰、瘀及风共同作用引起,导致患儿先天发育异常,造成肝肾亏虚、髓海失充、患儿生长发育迟缓、活动不利[5]。针灸属于常用的中医干预方法,通过穴位刺激能缓解肢体痉挛,可补益先天,发挥活血化瘀、舒筋活络作用,能促进患儿脑部发育[6-7]。因此,本研究选取小儿脑瘫运动功能障碍患儿,探讨针灸联合康复训练在小儿脑瘫运动功能障碍中的临床疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年1月-2021年1月佛山市南海区妇幼保健院收治的86例小儿脑瘫运动功能障碍患儿。诊断标准:(1)西医诊断标准,符合文献[8]《实用小儿脑性瘫痪康复治疗技术》中小儿脑瘫诊断标准,均伴有不同程度运动功能障碍;大脑椎体束伴有损伤,肢体肌张力得到明显提高,活动受限;神经系统检测巴氏征阳性;(2)中医诊断标准,符合文献[9]《中药新药临床研究指导原则》中小儿脑瘫诊断标准,均为肝肾亏损证。主症:发育迟缓、萌芽落后、反应迟钝、肢体僵硬及屈伸不利;次症:易惊、夜卧不安、盗汗;舌质淡,脉沉细无力。纳入标准:(1)符合中医、西医关于小儿脑瘫诊断标准;(2)符合针灸/康复训练治疗适应证,且患儿均可耐受。排除标准:(1)合并先天性心脏病、严重肝肾功能异常或重度癫痫;(2)先天性脑积水、视觉或听力障碍;(3)治疗依从性差或伴有代谢性疾病。按照随机数字表法将患儿分为对照组和观察组,每组43例。对照组男26例,女17例;年龄9个月~6岁,平均(4.12±0.69)岁;病因:脑缺氧22例,新生儿黄疸10例,早产8例,其他3例;脑瘫类型:痉挛型13例,共济失调型18例,混合型12例。观察组男25例,女18例;年龄7个月~6岁,平均(4.19±0.73)岁;病因:脑缺氧18例,新生儿黄疸11例,早产9例,其他5例;脑瘫类型:痉挛型11例,共济失调型19例,混合型13例。两组一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究均获得医院伦理委员会批准,患者及家属均签署同意书。

1.2 方法

对照组采用康复训练治疗。所有患儿入院后完善有关检查,评估其身体状态,积极开展Bobath法指导其康复训练。采用各种叩击性手法、抑制性手法、掌握关节部位及促通性手法等进行干预,加强患儿竖头、翻身、坐、爬行、站立、行走等方式训练,训练 3~5 次 /d,30 min/次,每周训练 5 d,连续训练3个月[10-11]。观察组在对照组基础上联合针灸治疗。根据中医辨证进行取穴,头针选择顶中线、双侧顶颞前斜线;下肢选择环跳、阳陵泉、伏兔、昆仑及足三里穴位;上肢选择曲池穴、手三里、肩髃穴及合谷穴。上述穴位选择完毕后,对针刺穴位进行常规消毒,头针选择平刺法,控制进针深度为0.5~0.8寸,10 min/次,每周5次,连续治疗2周;体针给予直刺法干预,控制进针为0.5~1.0寸,每次留针30 min,每10分钟完成1次行针,每周5次,连续干预3个月[12-13]。

1.3 观察指标及评价标准

(1)比较两组治疗前后症候积分。从发育迟缓、萌芽落后、反应迟钝、肢体僵硬及屈伸不利5个方面进行评估,每项总分3分,合计15分,分值越低,效果越佳[14-15]。(2)比较两组治疗前后运动功能。采用粗大运动功能评定量表(GMFM,总分198分,分值越高,粗大运动越好)[16]。(3)比较两组疗效。3个月治疗后从显效(总症候积分<5分,GMFM≥100分)、好转(总症候积分≥5分,且<10分,GMFM≥90分且<100分)、无效(总症候积分≥10分,GMFM<90分)对患儿疗效进行评估[17]。总有效=显效+好转。

1.4 统计学处理

2 结果

2.1 两组治疗前后症候积分比较

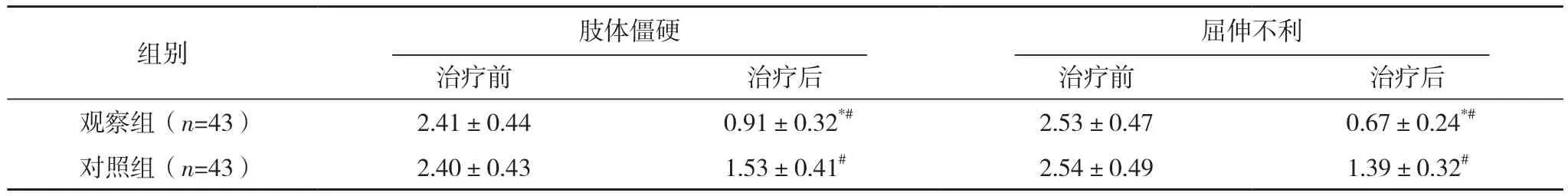

治疗前,两组发育迟缓、萌芽落后、反应迟钝、肢体僵硬及屈伸不利评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组发育迟缓、萌芽落后、反应迟钝、肢体僵硬及屈伸不利评分低于治疗前,且观察组均低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表 1。

表1 两组治疗前后症候积分比较[分,(±s)]

组别 发育迟缓 萌芽落后 反应迟钝治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组(n=43) 2.53±0.47 0.83±0.32*# 2.42±0.45 0.79±0.31*# 2.49±0.46 0.87±0.36*#对照组(n=43) 2.54±0.48 1.56±0.42# 2.41±0.44 1.63±0.45# 2.51±0.47 1.34±0.39#

表1(续)

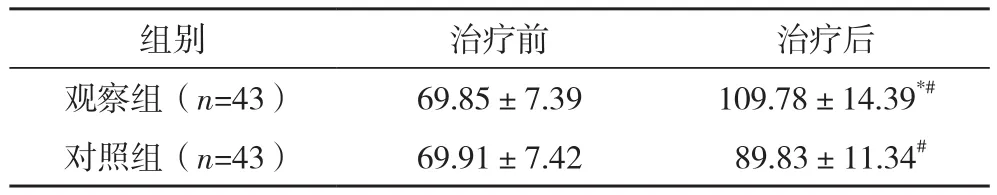

2.2 两组粗大运动功能评定量表评分比较

治疗前,两组粗大运动功能评定量表评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组粗大运动功能评定量表评分均高于治疗前,且观察组高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组粗大运动功能评定量表评分比较[分,(±s)]

表2 两组粗大运动功能评定量表评分比较[分,(±s)]

*与对照组治疗后比较,P<0.05;#与本组治疗前比较,P<0.05。

组别 治疗前 治疗后观察组(n=43) 69.85±7.39 109.78±14.39*#对照组(n=43) 69.91±7.42 89.83±11.34#

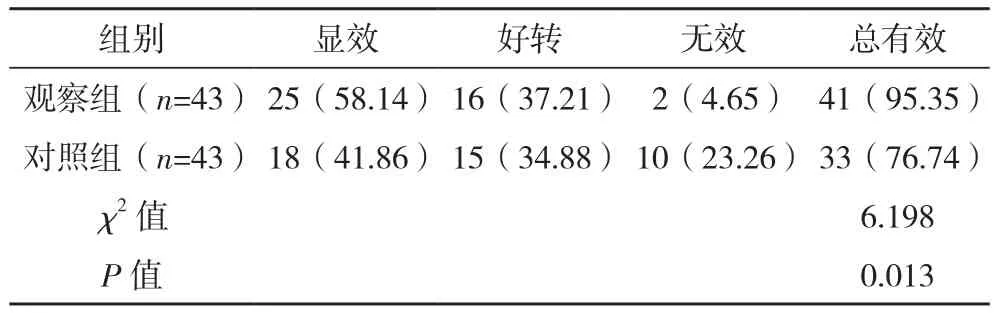

2.3 两组疗效比较

观察组总有效率为95.35%,高于对照组的76.74%,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组疗效比较[例(%)]

3 讨论

小儿脑瘫是由于各种原因引起的中枢运动功能障碍与姿势异常为主的综合征,其致病原因可分为胎儿期、产时、新生儿期因素,具体包括:遗传疾病、产伤、早产儿、新生儿窒息等。目前,临床上对于小儿脑瘫发病机制尚未阐明,临床主要分为脑缺氧缺血、核黄疸、先天畸形等,影响脑组织功能发生。同时,患儿发病后由于脑组织受损,常伴有运动功能障碍,引起肌张力及姿势异常[18]。

近年来,针灸联合康复训练在小儿脑瘫运动功能障碍患儿中得到应用,且效果理想[19]。本研究中,观察组治疗后发育迟缓、萌芽落后、反应迟钝、肢体僵硬及屈伸不利评分均低于对照组(P<0.05),说明针灸联合康复训练能降低小儿脑瘫运动功能障碍患儿症候积分,利于患儿恢复。康复训练是小儿脑瘫运动功能障碍患儿中常用的干预方法,能结合患儿的运动障碍类型、性质、部位等,积极开展模式指导、异常姿势反射抑制,通过平衡反射与自发性姿势反射,让患儿逐渐恢复正常,更加有效地控制异常姿势,有助于促进并形成正确动作。中医学将小儿脑瘫运动功能障碍归为“五软”“五迟”等范畴,主要是由于先天禀赋不足、后天失养等引起。因此,中医对于小儿脑瘫运动功能障碍的治疗主张活血通络、补益肝肾脾[20]。本研究中,两组治疗后,两组粗大运动功能评定量表评分均高于治疗前,且观察组均高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。说明针灸联合康复训练能提高患儿运动能力。针灸属于常用的干预方法,具有调理经络气血、调整脏腑功能,发挥阴阳调节效果。同时,借助针灸能让全身保持畅通,改善局部区域的神经元血功能,有助于神经元网络的重建,促进脑细胞功能代谢,促进患儿运动功能恢复。头针则具有醒脑开窍、行气活血、疏通经脉及调节阴阳作用。患者经头针治疗时,通过局部穴位刺激,促进神经细胞损伤恢复,可兴奋脑电活动,增加神经递质分泌,有助于改善脑组织血液循环。《灵枢·邪气脏腑病形》指出,十二经脉,三百六十五络,其血气皆上于面而走空窍。因此,将针灸用于小儿脑瘫运动功能障碍患儿中,能发挥疏经通络、消肿止痛,发挥镇静安神等作用。既往研究表明:针灸能使得刺激部位神经兴奋,从而能改善神经功能。通过中枢神经电信号可完成某种制定动作,并化解局部肌肉群,降低肢体肌张力,从而促进运功功能恢复。临床上,将针灸联合康复训练用于小儿脑瘫运动功能障碍患儿中能发挥不同治疗方法优势,能获得较高的疗效率,有助于提升患儿运动能力。本研究中,观察组总有效率为95.35%,高于对照组的76.74%,差异有统计学意义(P<0.05),提示针灸联合康复训练治疗小儿脑瘫运动功能障碍患儿能获得较高的疗效。

综上所述,针灸联合康复训练用于小儿脑瘫运动功能障碍患儿中能降低症候积分,提高患儿运动功能,效果较好,值得推广应用。