基于专利分析的全球农药残留检测技术发展态势研究*

刘玉荣,周荣,强生军

(白银市农业农村局,甘肃白银,730900)

0 引言

农药是广泛应用于农林牧业生产中的化学药剂总称,主要用于治理病虫害(害虫、害螨、线虫、病原菌及鼠类)、去除杂草和调节作物生长[1-2]。受全球气候变化影响,极端天气及农作物病虫害整体呈高发、频发、重发态势,加之现代农业机械化、规模化、智能化水平的不断提高,我国农药用量长期保持较高水平,国家统计局数据显示[3-5],2019年我国农药原药产量达2 120 kt、全年农药使用量达1 391.7 kt。农药的大规模使用尽管有助于农业发展、农民增收,但随之而来的环境污染、农产品质量安全隐患也不容忽视,其中农药残留问题日益突出[6-9]。党的十八大以来,围绕质量兴农、绿色兴农,出台了《中华人民共和国食品安全法》《加快完善我国农药残留标准体系化的工作方案(2015—2020年)》等多项政策措施以加强环境保护、保障农产品质量安全[10-12]。

农药残留(简称“农残”)主要是指农药使用后残存于环境、生物体和作物中的农药母体、衍生物、代谢物、降解物和杂质[13],其中有机磷类与氨基甲酸酯类农药(如氧化乐果、甲胺磷、水胺硫磷、丙溴磷等)对人体危害极大,已被国家严禁在任何农产品中使用。农药残留超标严重影响人民健康,因此准确、高效的农残检测成为了农业生产实践中的重要课题。

发明创新是农残检测技术攻关与研发推广的重要动力,作为知识产权的重要载体,专利可直接反应具体技术领域内的创新信息、发展态势与技术优势[14]。目前,国内关于农残检测的相关研究,多集中于其发展现状总结、技术进展归纳、关键技术描述等[15-21],而关于其国内外专利现状的认识仍存在明显不足。本文基于专利分析方法,着眼于农药残留检测这一事关民生的基础技术领域,梳理国内外农残检测专利现状,分析其技术发展态势,以期全面了解农残检测核心技术、热门研究方向,为探索各类农残检测技术实施路径提供参考。

1 专利技术来源与方法

专利文献来源于Patsnap全球专利数据库,该数据库涵盖了全球126个国家和地区的近1.4亿条专利数据,通过初步检索、扩展检索与补充检索方式获取专利文献及条目,兼顾了数据检索的准确性与全面性。检索策略中涉及的主要关键词包括农药残留检测技术、方法与设备(中英文),检索字段包括标题与摘要,采用IPC国际分类号与关键词相结合的方式进行,检索时间截止至2021年12月31日。

专利文献提供了丰富的专利信息,包括技术主题、国别省市、专利发明人、分类号、申请(授权)日期、引证文献等。专利分析方法主要包括定性分析、定量分析及图表分析。其中定性分析主要针对上述专利信息进行总结归纳,通过分析、抽象其内在特征反应专利发展现状;而定量分析主要采用统计学方法对专利信息进行科学计量,主要以专利件数或申请(授权)年份为自变量通过专利周期、频次排序、时间序列等方式量化专利技术创新现状;图表则是定性分析与定量分析的具象化信息表达形式。

2 农残检测技术全球发展态势分析

2.1 专利概况

农药残留是世界各国农业发展中面临的共性问题,农残检测在世界各国也得到了广泛应用与发展,相关专利申请数量十分庞大。截止2021年12月,全球116个国家和地区共申请农残检测技术专利23 281条,其中发明专利(含授权、失效、实审)共21 422条,占专利总申请量的92.01%,实用新型专利共1 859条,占专利总申请量的7.99%;从专利法律状态而言,有效专利、失效专利、在审专利、PCT指定期内专利及PCT指定期满专利分别为7 809条、9 363条、3 244条、163条与2 702条,分别占专利总申请量的33.54%、40.22%、13.93%、0.70%与11.61%。可以看出,农残检测技术专利中,发明专利远多于实用新型专利,无软件著作权及外观,由此认为农残检测领域具备较强的研发能力,新技术、新方法、新设备层出不穷,相关技术的知识产权保护也深受国内外研究人员关注;失效及PCT指定期满专利数量众多,超过专利总量的一半,说明许多专利已脱离保护期,相关国家已完成前期技术积累,为落后国家的技术仿制提供了一定便利,但近期该领域的技术创新较为乏力,在审专利较为有限。专利授权率是衡量技术创新程度的重要指标,农残检测专利年度申请情况如表1所示。

由表1可知,除个别年份外,农残检测专利申请数量呈震荡上升趋势,2018年达到峰值(1 747条),随着全球经济社会的长足发展,世界各国对于农产品质量安全给予了更多关注,各国人民对于农产品品质提出了更高期待,迫切的市场需求成为了推动农残检测技术创新发展的原始动力;农牧业身处第一产业,与世界经济形势存在广泛联系,2007—2009年及2020—2021年间,农残检测专利申请数量下降明显,推测与上述时间段内美国次贷危机引发的全球经济下滑以及新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的全球流行存在正相关关系。农残检测专利授权率呈平稳震荡趋势,2013年达到峰值(64.55%),授权率大体稳定在40%~65%的区间,是较为常见的授权比例;由于以中国为代表的新兴知识产权大国逐渐提高专利授权质量,使得2013—2020年专利授权率持续下降;2021年授权率仅为26.94%,主要是由世界各国不同程度爆发的COVID-19疫情所致。

表1 农残检测专利年度申请情况

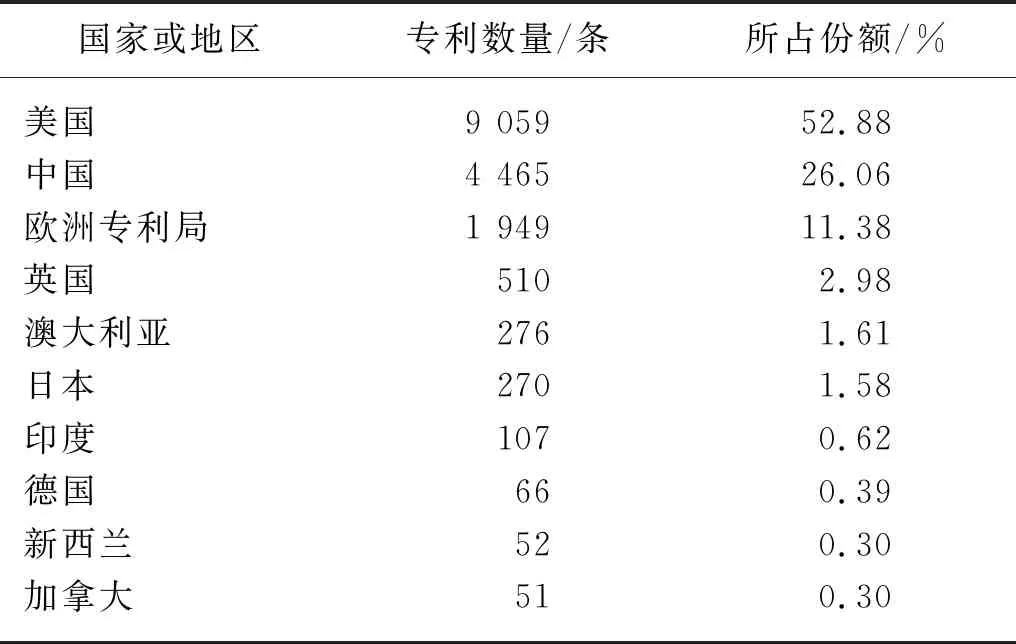

2.2 国别分布

农残检测技术来源国数量众多,分布十分分散,全球共有116个国家和地区持有相关技术专利,专利数量排名前十的国家和地区如表2所示。

由表2可知,美国持有的农残检测专利数量居全球首位,超过全球农残检测专利总量的一半,说明在该领域无论是技术水平还是专利数量,美国均较其他国家具有明显优势。美国农牧业高度发达,机械化程度高,用2%的农业人口养活了3亿多国民,同时还是最大的农产品出口国,农药、物流、种子、化肥等相关配套产业均十分完善,而农残检测也是其高度关注的前沿问题,具有较强的技术储备与创新能力,在高端检测仪器、药剂方面甚至具有垄断性优势。中国专利申请量仅次于美国,占全球农残检测专利总量的四分之一,尽管专利总量较为可观,但技术水平距世界先进水平仍有较大差距,在部分高端检测仪器等方面“卡脖子”问题依旧突出,这主要受国内技术发展现状、产业链条布局及基础学科研发投入不足所致。近年来我国对于薄弱技术领域加大科研投入,充分发挥后发优势,加之庞大的市场规模与应用需求,农残检测技术开发、应用拥有广阔的发展前景。除中、美外,农残检测专利多分布于欧盟、英国、澳大利亚等欧美国家,上述国家均为发达经济体,农业发达且农牧产品出口量居世界前列,在农残检测领域具有扎实的技术储备。印度作为世界第二大发展中国家,尽管农业发展水平不高,但得益于广大的耕地面积与庞大的市场规模,对于农残检测具有较大需求,相关专利数量也较为可观。

表2 农残检测专利国别分布

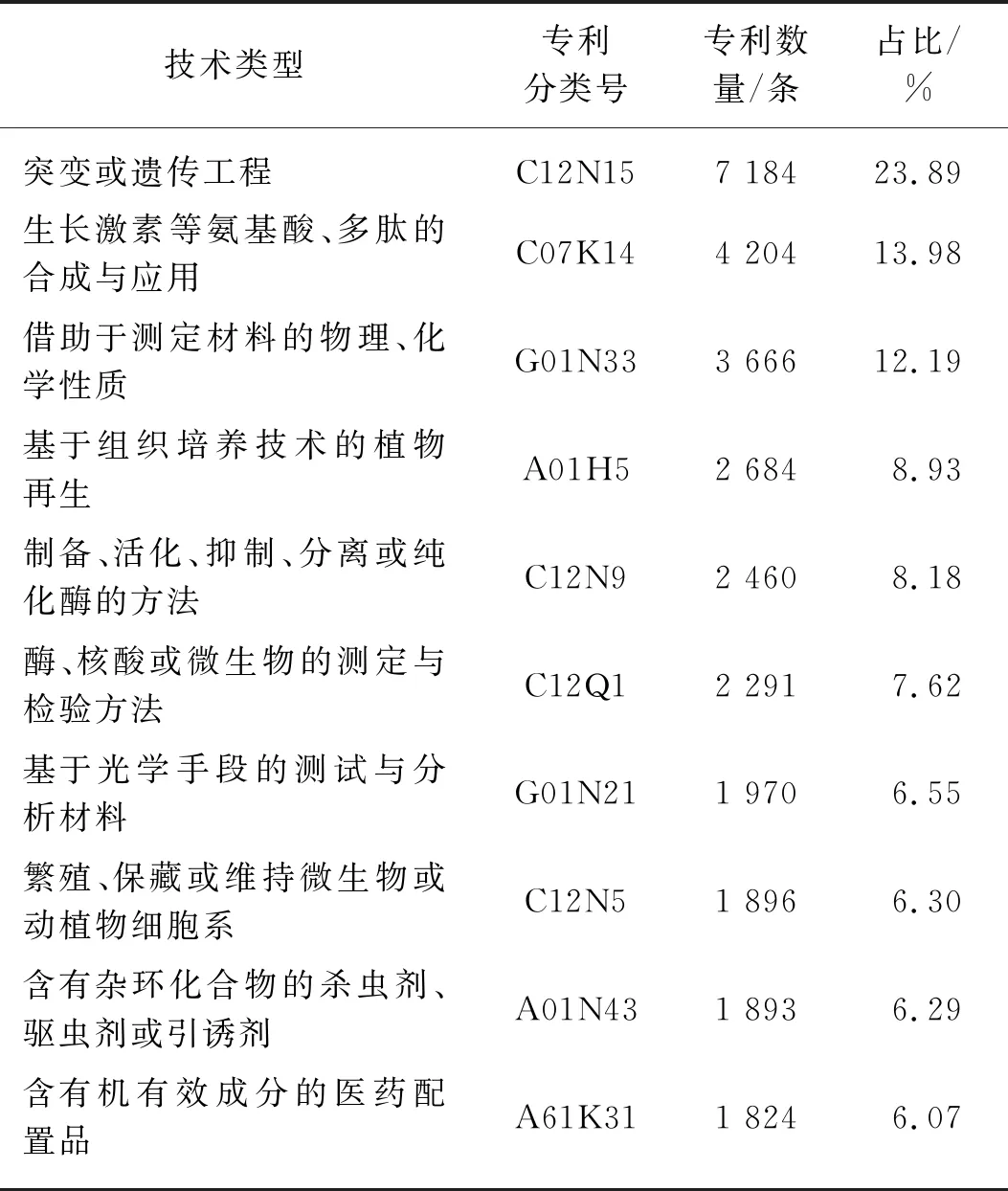

2.3 技术分支

农残检测作为生物、化学、物理等多学科交叉的系统性工程,涵盖众多技术领域,主要技术分支如表3所示。

表3 农残检测主要技术分支

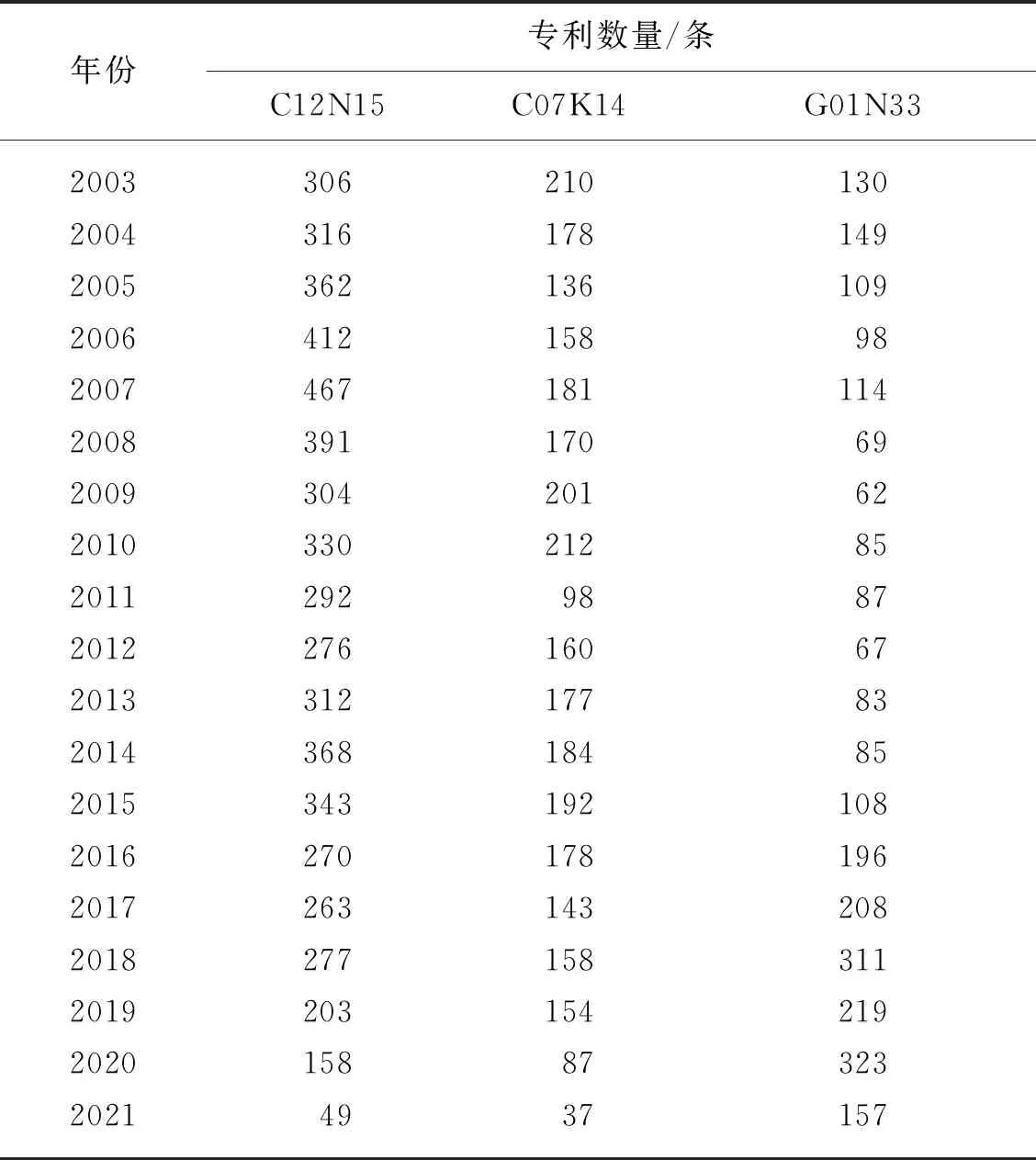

农残检测主要技术分支涵盖了农业、生物化学、兽医学、医学、测量物理等诸多学科,多为应用研究价值广阔的尖端技术领域,其中C12N15、C07K14、G01N33占专利总申请量的前三位,份额分别为23.89%、13.98%与12.19%,是目前最为热门的研究方向,相关的生物化学、医学也是我国目前较为薄弱的领域,需要继续加大科研投入,紧追世界前沿,缩小与世界先进水平的差距;C12N5、A01N43、A61K31是相对传统的农药、微生物工程领域,相关专利数量较少,推测上述研究方向可能进入某种瓶颈期或者相关技术已较为成熟,甚至在日益严格的环境保护政策下部分剧毒有机药剂逐步退出市场,上述技术分支的创新潜力较为有限。以表3中前三类技术分支为例,农残检测主要技术分支申请情况如表4所示。

表4 全球农残检测主要技术分支申请情况

由表4可知,C12N15、C07K14、G01N33作为农残检测领域最为热门的研究方向,持续保持较高的申请量,其中突变或遗传工程(C12N15)与生长激素等氨基酸、多肽的合成与应用(C07K14)呈平稳震荡趋势,但自2014年之后申请量持续下滑,而借助于测定材料的物理、化学性质(G01N33)则呈现震荡上升的趋势,这主要得益于近年来世界各国对于农残检测给予了更为广泛的关注,相关检测仪器、方法、技术不断推陈出新,成为了推动相关研究的重要动力。以表3中前三类技术分支为例,农残检测主要技术分支国别分布如表5所示。

表5 全球农残检测主要技术分支国别分布

由表5可知,欧美发达国家在C12N15与C07K14为代表的生物化学、有机合成领域给予了更多倾斜,专利持有量远多于其他国家,具有垄断性技术优势,而我国在上述高科技尖端技术领域较为落后,专利持有量甚至不及美国同类专利的零头,距离世界先进水平差距明显,在“十四五”期间应给予上述研究方向更多支持与资源倾斜,加大研究力度,鼓励更多的科研院所、高校开展相关研究,以期打破欧美在该领域的技术垄断,同样也是我国产业升级的客观需求。中国在传统的G01N33领域持有相对较多的专利,具有较强技术储备,需在扩大国际合作的基础之上进一步巩固技术优势。

3 农残检测技术国内发展态势分析

3.1 国内专利概况

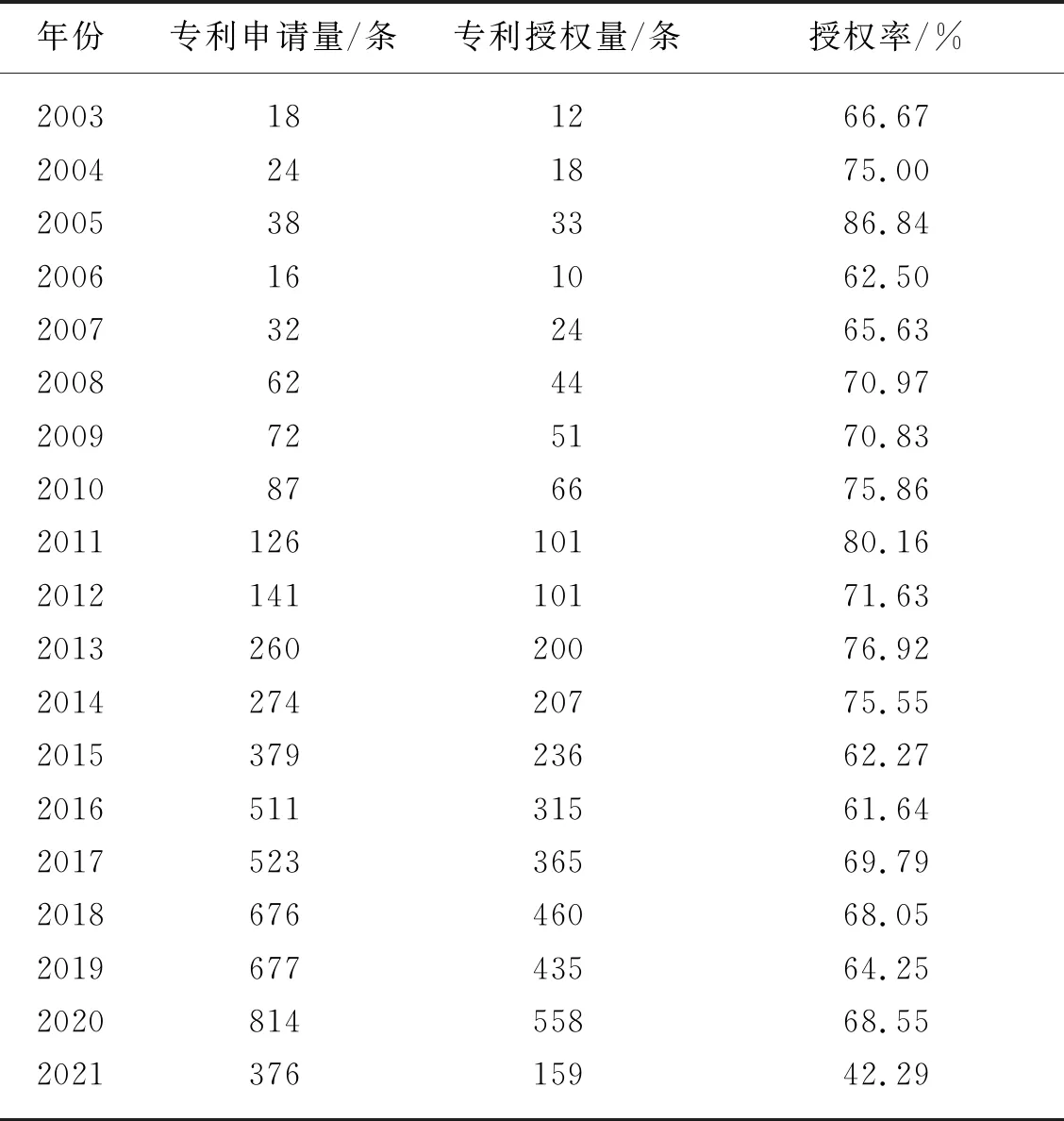

中国自古以来就是农业大国,农业人口、耕地面积、粮食产量等均位居世界前列,作为事关社会稳定、人民安康的基础性产业,农业发展、农产品质量安全成为了深受重视的民生问题,党的十八大以来,习近平总书记提出了“青山绿水就是金山银山”的科学论断,将环境、生态纳入了生产力的范畴[22]。与此相适应,制定了多项政策措施加强食品安全监管,我国农残检测技术、产业也得到了长足发展,已基本形成拥有自主知识产权的技术体系,具备商业化与产业化发展条件。中国农残检测专利申请量与授权量均保持世界前列,技术储备相对扎实,市场需求旺盛,具备较强的技术创新能力。截止2021年12月,检索结果显示中国共申请有关农残检测技术专利5 121条,其中发明专利(含授权、失效、实审)共3 289条,占专利总申请量的64.23%,实用新型专利共1 832条,占专利总申请量的35.77%;从专利法律状态而言,有效专利、失效专利、在审专利、PCT指定期内专利及PCT指定期满专利分别为2 479条、1 787条、824条、6条与25条,分别占专利总申请量的48.41%、34.90%、16.09%、0.12%与0.49%。可以发现,中国农残检测专利中,发明专利远多于实用新型专利,无软件著作权及外观,具备较强的研发能力;有效专利占专利总量近一半,说明中国农残检测技术已相对成熟,且多数专利均在保护期内,是较为新颖的研究领域,具有较高的研究价值与潜力;但在审专利数量有限,存在近期该领域技术创新较为沉寂的突出问题,作为保证农产品质量安全的重要手段,同时也是我国产业发展的短板所在,需大力扶持农残检测技术创新与配套产业发展;此外,中国参与PCT体系的专利数量极少,共31条,说明我国的农残检测专利质量不够高,核心技术创新性仍有待于加强,而现有专利在知识产权保护方面可能存在漏洞,不利于在PCT体系下实现第三国境内的专利权有效保护,提高专利总体质量、加强对PCT体系的合理应用、强化国际合作将是今后的重点问题。中国农残检测专利年度申请情况如表6所示。

表6 中国农残检测专利年度申请情况

由表6可知,中国农残检测专利申请数量持续攀升,2020年达到峰值(814条),随着我国国民经济不断发展,人民生活水平显著提高,人民从吃饱、吃好逐步转向吃出健康、吃出品位、吃出文化,这对农产品质量安全提出了更高要求,从而推动了农残检测技术的广泛应用,国内相关领域的自主创新能力实现了跨越式发展,在不到20年内专利申请量提高了近70倍,为追赶世界先进水平、破除核心技术“卡脖子”难题奠定了坚实基础,而2021年的专利申请数量大幅下降则主要是受到了新冠疫情的冲击。除2021年外,中国农残检测专利授权率均保持在60%以上的较高水平,尤其是2016年出台了《专利质量提升工程实施方案》[23]之后,专利授权率未出现明显下降,一方面说明农残检测是较为新颖的研究领域,专利总体数量较少,仍有很多技术短板需要弥补,另一方面说明该领域技术创新程度相对较高,更易获得专利授权。

3.2 省区分布

中国农残检测专利在32个省、市、自治区(含台湾省)中均有分布,专利数量排名前十的省区如表7所示。

表7 中国农残检测专利省区分布

由表7可知,中东部省份持有较多的农残检测专利,尤其是位于东南沿海的山东、江苏与广东位居全国前三,上述省份均为农业大省,域内经济发达,科研院所、高校数量众多,客观上为农残检测技术创新提供了丰富的物质基础与智力准备。相较而言,南方省份专利数量多于北方省份,主要在于农残检测属于专利密集型产业,技术研发主要受科研单位所主导,而南方省份经济发展程度普遍优于中西部省份,科研单位分布较广,“产学研”联系紧密,促进了农残检测技术的创新发展。我国西部省区受制于自身区位因素、经济发展现状、科研单位研发热情等不利因素,在知识产权保护领域较为滞后,甘肃、新疆、内蒙古、青海、宁夏与西藏6省区共持有农残检测专利144条,不及山东省的四分之一。2020年5月17日,《中共中央、国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》[24]印发实施,意见明确提到加快形成西部大开发新格局应不断提升创新发展能力,打造区域创新高地,加强知识产权保护、应用和服务体系建设,而西部省区农牧业分布广泛,特色农产品资源丰富,农残检测是扩大农产品销售及出口的基础性环节,事关农民增收、巩固脱贫攻坚工作成果,应在国家战略指引下进一步给予政策、经费支持,大力促进需求导向型研发创新。

3.3 国内技术分支

中国农残检测主要技术分支如表8所示。

表8 中国农残检测主要技术分支

中国农残检测技术主要包括8项分支,专利数量居前三位的分别为G01N21、G01N33、G01N1,占专利总量份额分别为26.81%、22.94%与19.54%,专利同族化现象十分严重,基本均集中于应用范畴内的测定材料的物理、化学性质领域,而技术水平更高、存在明显技术短板的生物化学、有机合成等技术领域几乎是一片空白,上述领域是高附加值的尖端技术行业,中国与世界先进水平存在明显差距,需要尽快调整产业布局,持续加大研发投入,力争实现核心技术的国产化,打破国外垄断,提高农残检测领域整体技术创新水平。

3.4 申请人分布

中国农残检测技术创新主要依托高校、科研院所、科技企业等,主要申请人排名如表9所示。

由表9可知,中国农残检测专利申请人中,多为行业内相关学科的高校、科研院所,其中山东理工大学、国家质量检验检疫总局动植物检疫实验所、江苏大学分别以79、69、55条专利位居前三,具有较强的研发能力;中国农业大学、浙江大学、江苏大学、北京工商大学在农学、化学合成等领域具有较强的技术实力,也持有较多专利;业内专业的农产品质量检测检疫机构同样具有较为雄厚的技术储备。中国农残检测相关产业发展依托庞大的市场需求,产业化推广基础良好,需进一步加强“产学研”协同创新,优化高校、科研院所与一线农业监管部门的协调,强化校企合作,积极推动专利成果转化,共同推进农残检测技术创新迈上更高水平。

表9 中国农残检测专利申请人分布

5 结论

针对农药残留检测技术专利,开展了多维度的技术创新现状与发展态势评估,主要结论如下。

1) 近十年农残检测相关专利申请活动震荡增长。2010年—2020年,全球农残检测相关专利申请整体呈震荡上升的态势,农产品质量安全是世界各国日益重视的共性问题,高效、准确的农药残留检测成为了促进农业健康发展的关键环节,庞大、迫切的市场需求推动了该领域的技术创新,农残检测的新技术、新方法、新仪器是未来农业产业发展的重要引领。

2) 农残检测技术专利地域分布差异明显。以欧美为代表的发达国家在农残检测领域具有雄厚的技术实力,专利申请量与持有量均较其他国家具有明显优势,且多集中在生物化学、医学、有机合成等高附加值的尖端技术领域,在部分高端检测仪器、药剂方面具有垄断性优势。以中国、印度为代表的发展中国家在该领域发展较为滞后,甚至存在较多的技术空白,增加研发投入、优化产业结构、政策措施帮扶、扩大国际合作与技术转移是提高落后国家农残检测技术创新发展的重要举措。

3) 高新技术将是农残检测技术研发的主导。随着含磷、含氯等剧毒有机农药逐步退出市场,原有的农残检测技术与配套产业发生深刻变革,传统的检测技术面临发展瓶颈,生物化学、基因及遗传工程、有机合成将是农残检测技术发展的主导方向。我国应进一步优化对外开放格局,坚持自主研发与“引进消化吸收再创新”双轨并进的思路,提高在高新技术领域的研发创新能力,追赶世界先进水平,助力产业升级。

4) 农残检测技术创新主要集中于高等院校及科研院所。专业科研院所、高等院校在相应技术领域具有丰富的科研经验、坚实的智力支持,研发优势明显,将是农残检测技术创新的主力军,依托现有技术储备,促进科学研究与产业应用相结合,推动“产学研”一体化进程,加强知识产权转化。

5) 中国是农残检测技术未来发展的重点区域。中国在农残检测领域具有较强的研发能力与广阔的市场需求,专利申请量居世界前列,但距离世界先进水平仍有较大差距,部分尖端技术领域“卡脖子”问题依然突出,农业作为我国的基础性产业关乎国家安全,农残检测技术发展迎来了关键机遇期,充分发挥后发优势,统筹国内科研力量,推动相关学科、产业的创新发展,完善上下游全产业链条,力争打破欧美技术垄断,贡献于“两个一百年”奋斗目标的顺利实现。