安徽马鞍山周边地区Pb震相识别和康拉德面特征

陈江琴

(1.马鞍山市应急管理局,安徽 马鞍山 243000;2.安徽蒙城地球物理国家野外科学观测研究站,安徽 亳州 233500)

0 引言

康拉德面是奥地利学者康拉德1923年发现的,该面不连续[1],Pb震相是来自康拉德面的首波。有的台站不能记录到来自该面的Pb震相,又因其在传播过程中能量损失较多,在记录图上表现为振幅较小的波动,不易被发现。正确分辨Pb震相能提高地震定位精度和了解地壳结构及康拉德面特征[2]。

胡德昭等[3]发现中国东南部地壳内广泛存在康拉德面,分布深度由内陆向沿海逐渐变浅。郑晔等[4]在随县—马鞍山人工源地震探测资料中发现马鞍山—六安剖面上有P*波,认为是来自第二界面下方的首波,也就是Pb震相。近20年来,在首都圈、山西、海南、上海、河北等[5-9]地区均有对Pb震相的研究成果,各区域Pb震相的特征描述一致。戚浩等[10]在安徽台网地方震波形分析中发现Pb震相,郭杰等[11]在河南濮阳市、许健生等[12]在甘肃永登地区、董其珍等[13]在甘肃成县均发现来自康拉德界面的反射波,陈江琴[14]在马鞍山台网震相记录中也发现来自该面的反射波。

马鞍山台网共有11个台站,台间距约50 km,对200 km范围内ML≥2.0地震均有记录。在日常分析近震时,可看到振幅、周期和Pg、Pn不同的震相,且易将Pb震相定为Pg震相。因此,需对Pb震相的特征和出现的震中距范围进行分析研究,提高震相分析的准确性和地震定位精度。

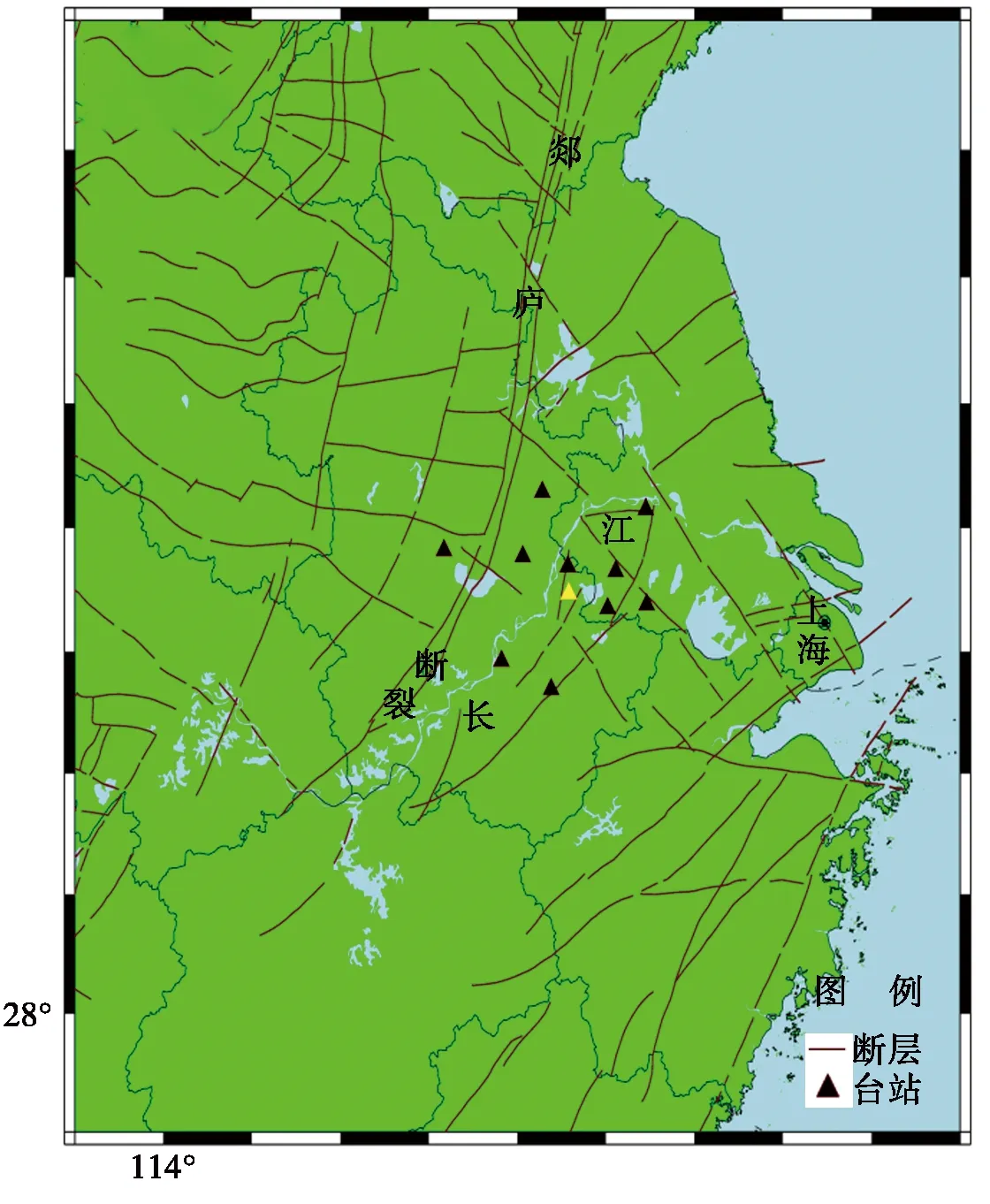

1 马鞍山地质构造环境与Pb震相

安徽省地处华北断块区、下扬子断块区和秦岭—大别山断褶带3个大地构造单元的接壤地带,是一个地质构造较复杂的地区。郯城—庐江断裂带斜贯全省,在断裂格局上起主导作用。全省的地壳结构具有明显的层状特征,新构造运动较活跃,主要表现在大面积的块体升降运动、断裂活动及相伴的岩浆喷溢、温泉出露和地震活动。历史上,安徽的破坏性地震大都分布于不同块体差异运动的交接地带、断陷盆地的边缘及活动性断裂的端点或交汇处,均属于浅源地震[15]。马鞍山市地处苏皖交界中部,郯庐断裂带东侧,扬—铜地震带中段,其东南方向有茅山断裂和溧阳老震区(见第40页图1)。有仪器记录以来,马鞍山地区发生有感地震较少,主要以1.0级以下的弱震为主,MS≥3.0地震有2次,分别是1967年7月11日采石发生的4.6级和1991年9月12日博望区的3.1级地震;其周边发生过有较大影响的地震带主要有溧阳老震区,分别在1974年和1979年发生5.5级、6.0级地震,2021年常州市发生4.2级地震,2012年扬州高邮发生4.9级地震;周边其他地区发生的地震大多在3.0级以下。

图1 马鞍山及其周边地区地质构造图

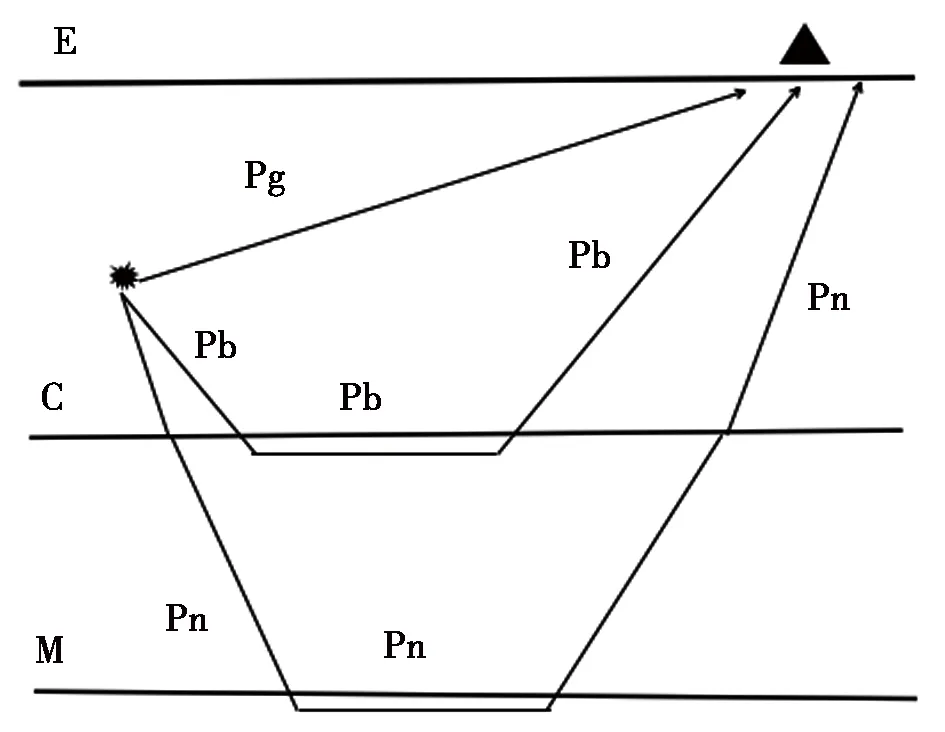

Pb是康拉德面上的纵波性首波,其在地壳内的传播路径如第40页图2所示。

图2 体波传播路径图

该文选取马鞍山地震台网(共11个台站)2014年1月至2021年1月记录的ML≥2.0地震事件波形资料,且地震震源均在上地壳。根据前人对 Pb震相波形特征的研究和理论到时,对震相进行分析,最终从99个天然地震中识别出163条Pb震相。

2 Pb震相识别与特征分析

2.1 Pb震相识别

根据马鞍山台网记录的163条Pb震相出现的位置不同,分三种情况讨论其波形特征。

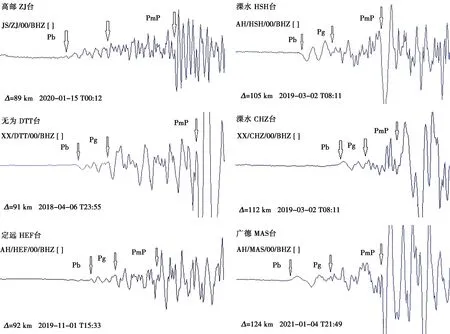

(1) 作为初始震相。

Pb出现的最小、最大震中距分别为72 km、132 km,振幅一般小于Pg,周期大于Pg[16],表现为首波特征;与Pn震相类似,波形呈正弦形[8-9](见第41页图3)。一般Pb波为初至波时,纵波段会有3个震相,即Pb、Pg、P11,且在此震中距范围内的反射波P11都较明显。安徽地震台网使用的走时表为华南走时表,各震相实际走时和理论走时较一致。

图3 Pb为初始震相的波形

(2) 作为续至震相。

在马鞍山台网中找到滁州台记录的长丰地震有Pb出现在Pg之后、PmP之前的情况。2014年7月10日20:37:18 滁州台记录到长丰地震,其P波系列有3个明显的波段(见第41页图4a),该地震的震中距为109 km。当震源深度为5 km时,开始记录到Pn为初始震相的震中距约160 km,达不到Pn作为初始震相的距离,因此,初始震相不是Pn;第3个波段的振幅明显大于前两个,且PmP走时比Pg长,到时比Pg晚,符合反射波的特征;中间波段呈锯齿状,周期、振幅均小于左右两个波段,不符合Pg震相特征,与Pb震相特征较一致;另外,按照华南模型计算出该地震Pg波、Pb波、反射波走时分别为18.15 s、18.84 s、20.78 s,将实际走时减去发震时刻,得出其实际走时与理论走时较一致。由此推测,中间段的波形不是Pg波和反射波,是Pb波。同理,图4b记录的这一地区地震有同样特征。

图4 Pb在Pg、PmP之间的波形

当首波与直达波走时相同时,其震中距为Δ1,当Δ>Δ1时,首波将先于直达波到达台站。根据首波与直达波的走时方程可得出:

(1)

按照华南模型,v1=6.01 km/s,v2=6.88 km/s,H=21 km(康氏面深度)。当h为5 km、10 km、15 km时,Δ1分别为142 km 、120 km、64 km。2014年7月10日的长丰地震深度h为5 km,表明当Δ>142 km时,Pb才会在Pg之前到达台站,该地震Δ为109 km,说明Pb在Pg之后到达,验证该地震震相分析是正确的。

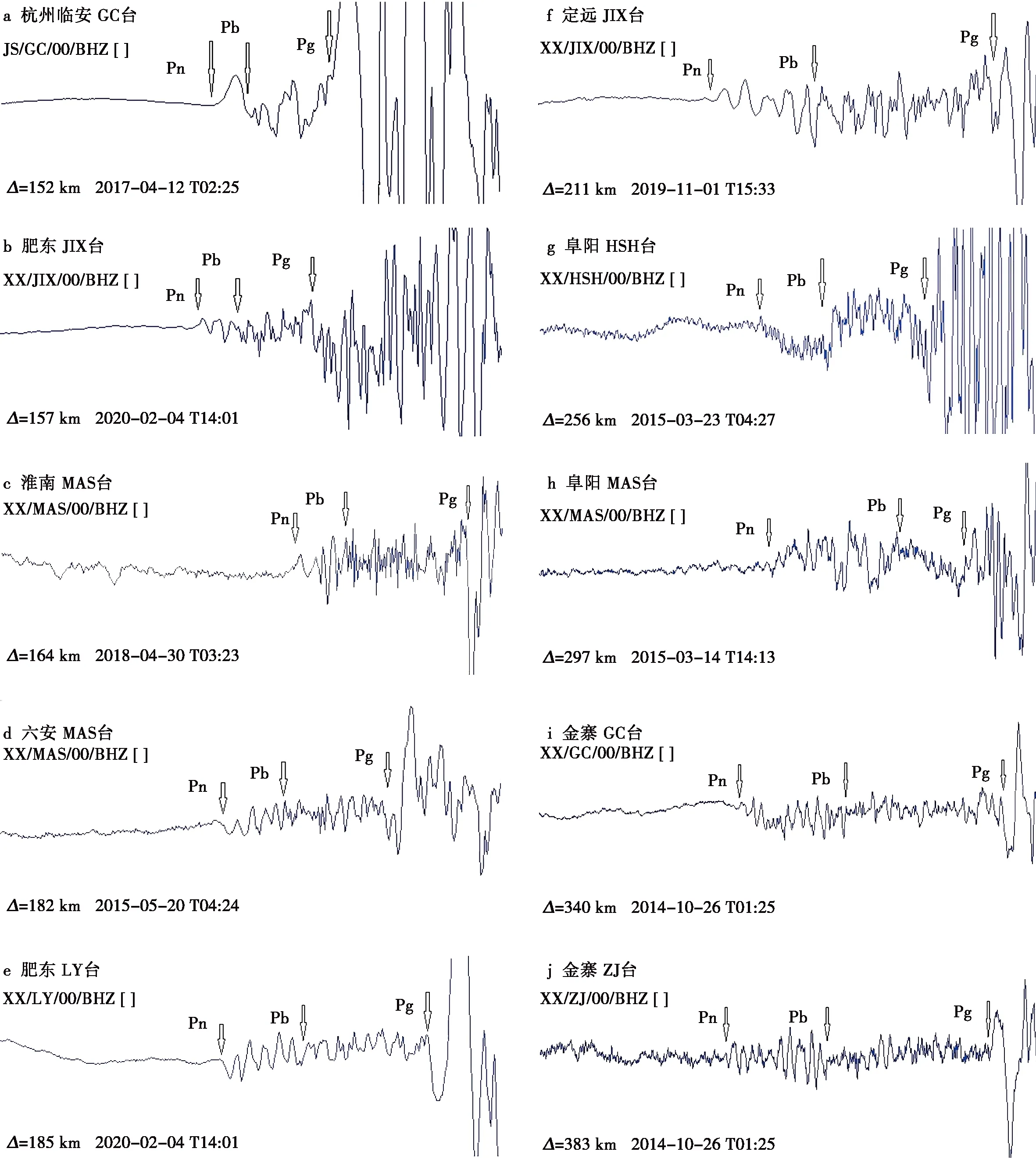

(3) Pb震相出现在Pn之后、Pg之前。

其出现的最小震中距为141 km,振幅、周期一般小于Pn、Pg,呈锯齿状[8-9](见第42页图5)。这是由于康拉德面上下层的速度梯度小于莫霍面附近,下地壳及莫霍面速度均大于上地壳及康拉德面速度,导致Pb振幅小于Pn振幅[9]。有时Pb振幅大于Pn,如图5b和5g所示,此时Pb明显,是由于Pn和Pb叠加在一起的缘故[8-9]。

图5 Pb在Pn与Pg之间的波形

2.2 Pb震相特征分析

Pn、Pg和Pb均可能是第一个到达的震相,取决于震中距、震源深度和康拉德面深度,对照式(1)可以看出,H(康拉德面深度)越大,Pb作为初始震相出现的震中距就越大;震源深度h越大,Pb作为初始震相出现的震中距就越小。当Δ<Δ0(康面首波“盲区”范围)时,无Pb震相,只有Pg与PmP;当Δ0<Δ<Δ1(康面首波与直达波走时相同时的震中距)时,Pb在Pg与PmP之间;当Δ1<Δ时,Pb为初始震相;当Pn作为初始震相时,Pb在Pn与Pg之间。

当Pb为初始震相时,其特征类似于Pn,周期大于Pg,振幅较弱且小于Pg;当Pb为后续震相时,其波形大部分均为锯齿状,周期、振幅多数情况下均小于Pn、Pg与PmP,受传播路径影响有时振幅也会大于Pn。由马鞍山台网记录的Pb震相波形可知,其较靠近Pn,远离Pg;随着震中距的增大,Pb会远离Pn,与Pg相比,与Pn的到时差较小。

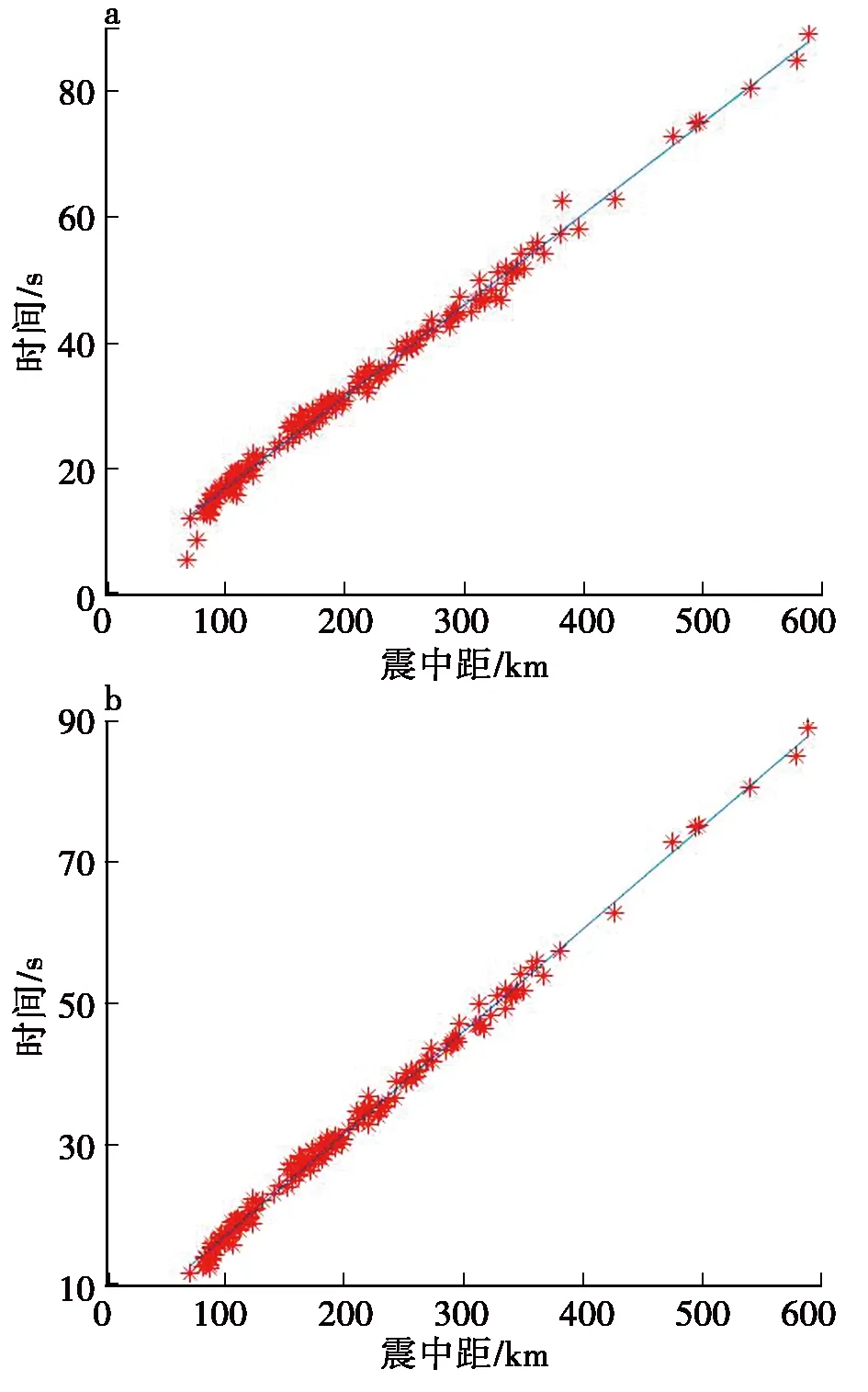

3 康拉德面反演

从马鞍山台网2014年1月至2021年1月记录到的ML≥2.0地震事件中找到99个含有Pb震相的地震,识别出177条Pb震相。对提取的177个Pb震相应用台网分析软件进行“单纯型定位”,得出震中距和发震时刻,通过到时计算出Pb震相走时,运用走时和震中距拟合出Pb波速度,拟合直线的斜率为速度的倒数。第43页图6a为177个Pb震相拟合出的直线,斜率为0.145 1,Pb波速度为6.891 8 km/s。可以看出,有几个地震的走时并不在直线上或其附近,距离较远,表明该震相可能不是Pb震相或到时标注错误,将其剔除。剔除后的震相有163个,图6b为剔除后的拟合直线图(*代表不同事件的到时)。可以看出,拟合较好,直线斜率为0.144 6,Pb波速度为6.915 6 km/s,与华南模型的Pb波速度6.88 km/s较接近。

图6 Pb速度线性拟合图

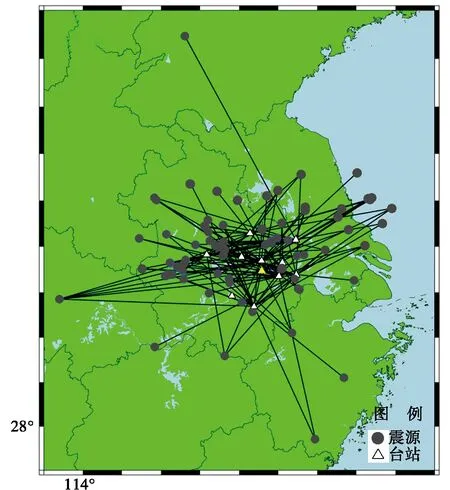

第43页图7为含有Pb震相的地震射线分布图,可以看出,射线分布遍及安徽绝大部分地区、江苏中南部及其东部近海和周边省份少数地区。有射线通过的地方表明地下存在康拉德面,可以得出,马鞍山及其周边地区康拉德面发育较好。由于安徽、江苏及周边省份均是地震少发地区,且绝大部分都是MS3.0以下的小震,中强地震少;另外,皖北地区距离马鞍山较远,一般ML≤2.0地震记录不到,因此,马鞍山台网能清晰记录的地震并不多。

图7 Pb线段分布图

由于康拉德面的平均深度大约在20 km,其深度范围在10~40 km之间[6],Pb波的走时方程为:

,

(2)

式中:t为Pb波走时;H为康拉德面深度;h为震源深度;V1为P波在上地壳的传播速度;V2为P波在下地壳的传播速度;Δ为震中距。设Pb震相的走时残差为C=t理论-t实测,将康拉德面深度H以1 km为步长,从10 km依次增大到40 km,把Pb震相的实测震中距代入式(2),可得出理论走时t理论,将其与实测走时t实测做差,得出走时残差Ck为:

。

(3)

当Ck取最小值时,对应的H值即为所求的康拉德面埋深。通过计算得出,当H=21 km时,残差Ck最小,其值为0.057 531 1,此时康拉德面埋深平均为21 km,与华南模型上地壳深度为21 km一致;与谢石文等[17]算出的安徽地区最优模型第1层的埋深19 km有一点差距,主要原因可能是谢石文等研究的是整个安徽地区,使用的数据及反演方法也不同,此处研究的是马鞍山市及其周边地区。用同样的方法得到马鞍山—肥东间康面埋深为17 km,马鞍山—六安间康面埋深为18 km。

4 结论与讨论

基于马鞍山台网2014年1月至2021年1月记录的ML≥2.0地震事件,根据pb震相特征和理论识别技术提取出163条Pb震相,分析不同震中距的pb震相特征和出现规律,分别计算出每个震相的震中距和走时,采用最小二乘法拟合出Pb波的速度;通过计算163个Pb震相理论走时和实际走时的残差,得出康拉德面的平均深度。

(1) Pb作为初始震相出现的最小震中距为72 km,波形特征与Pn相似,周期大,振幅小,似正弦形;作为续至震相,Pb还可能出现在Pg和P11之间,震中距约106~109 km,波形特征周期小、振幅小,呈锯齿状;Pb还可能出现在Pn与Pg之间,最小震中距为141 km,振幅和周期都小于Pn,少数情况下由于Pn与Pb振幅的叠加使其振幅大于Pn,波形呈锯齿状。

(2) 该区域Pb波速度为6.915 6 km/s,康拉德面平均深度为21 km。

(3) 目前,发现Pb在Pg和P11之间的震例较少,需持续关注。