不一样的“密斯柱”

李辉

1 貌似相同的柱子

领略过密斯 · 凡 · 德 · 罗设计的巴塞罗那世博会德国馆(German Pavilion),再看到他的图根哈特别墅(Villa Tugendhat),想必会被其中非常相似的十字断面钢柱所吸引。这种比例纤细、构造精巧的钢柱后来也曾多次出现在密斯的作品中,给人留下标志性印象,因而也被称作“密斯柱”。但此前,这样的钢柱从未在密斯的作品中付诸实施,加之两座建筑的历史关系,特别是同为第二次世界大战前密斯在欧洲创作的巅峰作品,更明确了二者钢柱的可比性。

在提及图根哈特别墅时,不少建筑史叙述都夸大了它与德国馆在设计时间上的差距。图根哈特别墅于1930 年12 月交付业主使用,而早在1930 年初,德国馆因完成1929 年世博会的使命而被拆除,将近一年的使用时间差转变为设计周期方面的错觉。但实际上,1928 年7 月图根哈特夫妇在柏林完婚前就拜访了密斯,请他为自家设计住宅,而在同月初(也有资料显示是在6 月)①关于密斯承接德国馆设计的准确时间,有两个不同的说法。据图根哈特夫人格蕾特(Grete Tugendhat)回忆,是在1928 年6 月,见参考文献[1]第39 页;另据密斯传记,则是在当年的7 月初,见参考文献[2]第117 页。两个时间差距不大,但对于仅有数月设计周期的德国馆,其中穿插了图根哈特别墅的设计任务,两者的联系还是值得关注的。,密斯正式承接德国馆的设计任务,刚刚开始方案构思。同年9 月,密斯应邀前往捷克布尔诺(Brno)察看基地,同意承接图根哈特别墅的设计,而德国馆的设计工作也在同时进行中。图根哈特别墅最终设计文件的提交日期是12 月底,直到两个月后德国馆才开始施工,这距离布尔诺的阿图尔与莫西克 · 艾斯勒建设公司(Artur and Mořic Eisler)于1929 年6 月进场开始图根哈特别墅的施工仅有百天之遥②这些时间节点详见参考文献[1]第39-45 页。。可见,对于建筑师的设计工作而言,两座建筑是穿插进行的,并不存在绝对的先后。加之图根哈特别墅客厅层大面积玻璃所营造的流动空间、分隔前后的缟玛瑙墙、横亘建筑端头的景观空间、室内的女人像雕塑,及其中摆放的家具,都是二者共享的建筑语汇,这些都让人有理由相信那些形态几乎相同的柱子也别无二致。

然而仔细分辨,还是能够看到二者的差异。首先是形态细部上,德国馆的柱子断面不论阴角还是阳角都表现为锐利的直线,仅以一条略为凸起的封口板在4 个端头扣起,整体形态干净利落。(图1)而在图根哈特别墅中,未埋设于墙体内部的独立柱子在不同位置至少表现出4 种形态:在客厅里,它们的表面覆盖着与德国馆类似的不锈钢材质,闪亮光洁,但断面却没有明显的棱角,不论阳角还是阴角都变作圆弧形,丰满顺滑;在建筑的室外部分,餐厅外的平台与顶层入口及儿童卧室南侧等处的柱子,沿袭客厅中柱子的形态,但改为黄铜包覆,局部因氧化而颜色变深;在厨房与底层设备用房中,这些钢柱不再有表面的外壳,直接裸露出经铆固的十字结构型钢——只不过底层或被涂为灰绿色,而厨房则掩饰了铆钉,并被涂刷白色油漆。(图2)

图1 1a. 巴塞罗那馆钢柱1b. 巴塞罗那馆钢柱与地面交接1c. 巴塞罗那馆钢柱与顶棚交接1d. 德国馆钢柱残件Fig. 11a. Steel columns in the Barcelona Pavilion, a reconstruction of the German Pavilion at the Barcelona International Expo 1b. Connection between the floor and the steel columns in the Barcelona Pavilion 1c. Connection between the roof and the steel columns in the Barcelona Pavilion 1d. Fragment of the steel columns of the German Pavilion at the Barcelona International Expo

图2 2a. 图根哈特别墅餐厅钢柱2b. 图根哈特别墅室外钢柱2c. 图根哈特别墅厨房钢柱2d. 图根哈特别墅设备层钢柱Fig. 22a. Steel columns in the Villa Tugendhat 2b. Exterior steel columns of the Villa Tugendhat 2c. Steel columns in the kitchen of the Villa Tugendhat 2d. Steel columns in the service floor of the Villa Tugendhat

这些形态上的差异,或许都可以从功能上获得直接解释。德国馆主要作为单层展示建筑,空间功能很简单,甚至本身就是一件大型展品,因此在密斯眼中每一根线条都不能繁复,纯净的视觉需求达到极致,表里如一,清爽利落。十字钢柱作为重要的空间构成元素,当然需要与整座建筑的风格保持高度一致。而在图根哈特别墅的厨房与设备空间中,柱子不再需要繁琐的包裹,型钢与铆钉的袒露与其空间氛围也更容易保持一致,符合现代主义初创时期所追求的工业风格。但在起居空间中,细致圆润的钢柱弧面更符合居住空间的氛围,对于有两个幼小女儿的家庭,弧面比尖锐的棱角无疑更具安全感。甚至,对于细部极为严苛的密斯利用这些钢柱的半圆弧面呼应着整座建筑中唯一的曲线母题——这一母题表现在入口处的弧面磨砂玻璃、由硬木夹板围合的餐厅空间、儿童卧室前的花架与沙坑,以及花园中面对餐厅的那棵柳树所占据的半圆空间。

从建筑的总体形态上进一步分析,还可以看出更深层的不同。两座建筑貌似都采用由钢梁、钢柱所构成的框架结构,并且发挥结构功能,在空间外围都存在悬挑。但二者的悬挑在形态上全然不同:8 根钢柱在德国馆中挑起一片屋面,由于出挑较大,屋面轻薄,显得空前飘逸;相比之下,图根哈特别墅的楼板与局部屋面的出挑都被墙体或玻璃包裹起来,临窗的十字钢柱也掩藏在玻璃后面,虽也空灵,却完全看不出结构的厚度与悬挑的长度。然而恰是在这样的比较中,对前者的轻薄飘逸不由生出疑窦:那种基于今天的材料、技术相对成熟的出挑造型,在当时类似的建筑中极少见到,那么在将近百年前的那座建筑中,它是否曾真的实现过?

2 结构的真实性

提出这样的问题,并非是对密斯创造能力的质疑。恰恰相反,尽管不曾系统地接受建筑设计方面的专业教育,但作为石匠的儿子,16 岁以前密斯便曾在故乡亚琛详细观察甚至亲身体验过建造房子的过程,虽然那时很少使用混凝土。而此后他所实践的与设计最为接近的事,便是由自己所在学校的室友介绍,绘制包括现代形式在内的装饰纹样,但始终没有接触结构方面的内容。[2]10-12

1905 年前后,密斯在柏林的实践中虽曾学习木材的使用,但未仔细探究结构的问题。1908 年他初次来到意大利,面对碧蒂宫(Palazzo Pitti),他曾感叹:“仅仅从巨大、厚重的石墙上凿出窗户!以如此简单的方式便可建造……无与伦比的建筑!”这或许是密斯“少即是多”思想的缘起之一①密斯自己认为,他最早是从彼得 · 贝伦斯那里听到这样的说法。详见参考文献[2]第25 页图注。,但作为石匠的儿子,这种感叹或许暗示着建筑结构在他心目中仅是某种理所当然的堆砌。在此后追随彼得 · 贝伦斯(Peter Behrens)的4 年实践中,密斯肯定接触了结构概念,特别是钢结构的一些最新做法。但从后来独立执业的作品看,他仍大量采用砖墙承重的结构方式。例如他初出茅庐时完成的佩尔斯住宅(Hugo Perls House,图3),便是具有辛克尔风格的新古典主义(Schinkelesque Neo-Classicism)的实践。[3]6

图3 佩尔斯住宅Fig. 3Hugo Perls House

从1921 年起的两年间,密斯完成了两座玻璃高层建筑方案(图4)。但从现有的平面图与透视图中完全分辨不出结构形式,一些研究者甚至认为依据当时的技术条件根本无法建造——“建筑结构似乎是钢结构,尽管在渲染图与拼贴图中,楼板与柱子都不可能那般薄弱细小,而必需的剪力墙更是全然难觅踪迹”[2]65。亚瑟 · 德莱克斯勒(Arthur Drexler)认为其中一个透视图堪比毕加索的《亚维农少女》①详见参考文献[2]第67 页图3.4 的图注部分。(图4a)。或许这种石破天惊的视觉效果恰是密斯所真正追求的,而作为建造实现方式的结构并不重要,抑或他充分相信在一个蓬勃发展的技术时代,结构不会构成真正的挑战。

图4 4a. 玻璃表 皮高层 建筑方 案4b. 玻璃 表皮高 层建筑 方案模 型Fig. 44a. Proposal of the Friedrichstrasse Office Building Project 4b. Model of the Friedrichstrasse Office Building Project

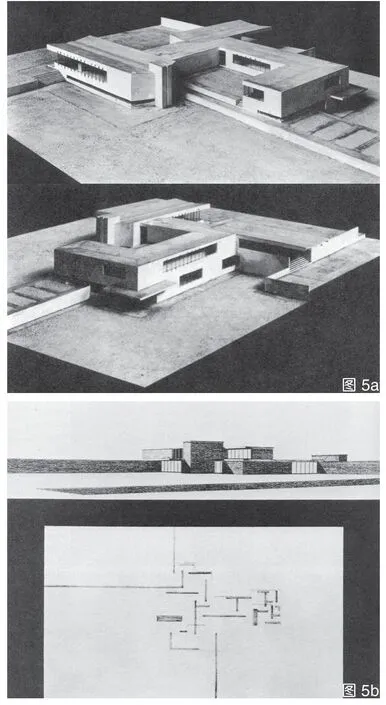

1923 年他曾完成两个农舍方案,以探索平面布局中“流动空间”的实现方式[3]15。虽然分别以混凝土和砖石作为主要结构材料,但从它们各自保留下来的几幅方案图像上依然无法确认结构形式(图5)。在混凝土农舍仅有的两幅模型照片中完全看不到柱子——长长的横向窗过梁以及局部的大尺度悬挑似乎仅由外墙上细小的窗棂支撑!倘或付诸工程实践,空间意象中过于细小的“柱子”势必无力支撑上部荷载,从而不得不依赖局部墙体悄然承担起某种权宜——这是针对不成熟框架结构的一种妥协,祈求传统的承重墙助一臂之力。可见密斯对现代建筑的诸多探索,在住宅方面最初更倾向于空间形态的变化[4],特别是内部空间围合方式的创新[5],而对结构似乎并未深度变革。

图5 5a. 混凝土农舍方案模型5b. 砖构农舍方案模型Fig. 55a. Model of the concrete country house project 5b. Aerial perspective and floor plan of the brick country house project

1927 年的威森霍夫住宅展倡导机器技术在建筑中的应用,试图以机器美学重振当时社会的艺术[2]93-94,其本质更多是形式范畴的尝试②那次展览的一个重要动因,是基于1923 年的经济危机,提出了“去除装饰的形式”(Form ohne Ornament)的原则,其本身是试图通过形式方面的变革去尝试解决一个社会问题。详见参考文献[2]第94 页。另外,这一点从他们当时的一本杂志的名字Die Form 也可以看出来。。作为艺术指导,密斯使用连续的“芝加哥窗”作为立面主题完成一座公寓(图6)。这是他首次尝试使用钢框架结构,甚至是欧洲最早一批相关实践。从平面图与建造过程的照片都不难看出,他对这种新结构的尝试中规中矩:柱子大多被包裹于墙体中,包括隔墙在内上下层墙体尽可能对齐,边缘处没有悬挑;最外层柱子埋入外墙中,连续的横窗被钢柱逐一打断——这几乎可以是一座砖混结构的建筑。单从发挥框架结构的受力特征而言,甚至不如16年前的法古斯工厂(Fagus Factory)。建筑屋顶装饰构件的局部虽存在较大悬挑,但通过照片不难发现,这些梁板都相对较厚,与德国馆屋面边缘轻薄的效果全然不同。

图6 威森霍夫住宅展中的密斯作品Fig. 6Weissenhof Apartment Building, Stuttgart

当然所有这些并不意味着密斯缺乏结构方面的求索。他后来回忆,自己最初真正意识到墙体可以摆脱承重的束缚而获得自由恰是在设计德国馆的过程中[6]。然而这座建筑的真实表现却不能从结构上实现他的追寻。尽管德国馆一向被认为墙壁“从其结构义务中被解放出来”[7],却一直存在“各种似是而非的猜测和语焉不详的争议”[8]。据测算,德国馆的柱距在7 m 左右,而屋面的出挑达3 m,这些都大大超过图根哈特别墅的相关数据。(图7)更不用说仅有两排4 列的8 根钢柱,结构的整体性更为薄弱。一些研究者很早便质疑其结构的真实性,甚至认为某些解决方案的模糊是刻意而为的结果[2]119。高长军、李翔宁的《重建或再造——从德国馆到巴塞罗那馆》一文更以抽丝剥茧的细致,通过对历史照片细节的分析(图8),梳理相应结构所对应的建造逻辑,认为缟玛瑙墙中间的“龙骨”并非仅是为干挂石材而存在的构造做法,而是悄然参与了屋顶的辅助支撑[8]。依据此前密斯作品中结构的表现,这应当是合乎逻辑的判断。而从他为适应那块缟玛瑙甚至将整个展馆的高度进行调整的做法③源自密斯75 岁生日时的讲话,转引自参考文献[9]第176 页。,也可辅证何为密斯在此设计中更看重的要素。更何况对于作为世博会场馆的一个临时建筑,不成熟的结构策略理应妥协于建筑形态。相对于承载屋面结构荷载,这些十字钢柱更多承担着空间理念的表达。这正是埃文斯曾指出的,密斯并非不关注结构真实性,只是更注重“结构真实性的”(expressing the truth of construction)[6]。

图7 德国馆平面图Fig. 7Floor plan of the German Pavilion

图8 图根哈特别墅平面图Fig. 8Floor plan of the Villa Tugendhat

从外部形态来看,图根哈特别墅完全不同。花园一侧的底层是一个厚实封闭的基座,仿佛威森霍夫住宅展中密斯作品窗下连续墙体的延伸,更像其早期砖构住宅外墙的变体。而作为建筑主体的客厅层,即便在尽端转角处由连续的玻璃围合,中间亦仅施以若干构造性质的竖棂。最南侧一排十字钢柱与玻璃明确分离,形成比法古斯工厂更为空灵的意象。从其平面图分析,更可确认钢框架结构的合理性(图8)。自南面花园一侧起,客厅层共设置3 排钢柱。南侧首排共7 根,跨度接近6 m,退后外层玻璃约2 m。其中西侧两根设于餐厅外平台上,形态稍有不同,但柱距不变。中间与北侧两排都在室内,各有8 根柱子,构成严格对位的柱网。除北、西两侧若干柱子埋设于墙体内,客厅层中19 根钢柱独立设置,结构清晰。特别是德国馆中可能承重的空心缟玛瑙墙,在这里化作一片略显轻薄的实心缟玛瑙隔断,与钢柱适度分离,证明其功能仅用于分隔空间,明确表达出结构的真实性。

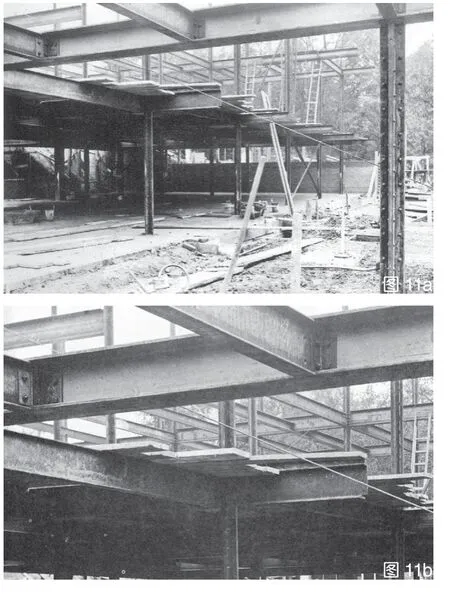

两座建筑的结构差异通过建造过程中的照片也可以明显看出,与德国馆建造时内部“隔墙”随柱子先于屋顶建造不同(图9),图根哈特别墅的钢框架已能完全独立地先期建造。除靠坡一侧利用自然地形建造外,其余十字钢柱自信地支撑起上部楼板或屋面,结构作用清晰(图10,图11)。

图9 德国馆建造过程中的照片Fig. 9German Pavilion in construction

图10 图根哈特别墅中的缟玛瑙墙Fig. 10Onyx Wall of the Villa Tugendhat

图11 图根哈特别墅结构施工照片,1929 年10 月Fig. 11The Villa Tugendhat in construction in October 1929

在空间构成方面,一些研究关注到图根哈特别墅客厅层与上部卧室层的巨大差异[10],而这也恰恰揭示出其框架结构的真实性。卧室层虽以相对封闭的外墙构筑,并且后退较大尺度,但仔细比照不难发现,其后退均严格依据柱网轴线。除支撑于坡面上的保姆房与走廊,4 个卧室以曲尺形态布局于5 m×2 m 的柱网空间之上。东侧儿童卧室南侧外墙后退,前面3 根十字钢柱独立升起,形成一个小小的柱廊,虚实得体。北侧西边一根柱子临空,与两边的建筑体块共同撑起一片入口雨棚,从空间构成上也呼应着对角的柱廊。可见,偏偏在这两层反差鲜明的平面布局中,密斯已表现出对于钢框架结构娴熟的驾驭。

在之后图根哈特别墅的一系列改造中,也可窥探其结构的真实性。主人夫妇迫于战事离开后,建筑于1939 年10 月4日被盖世太保查没,成为办公建筑;1943年6 月13 日德国商人梅塞施密特(Walter Messerschmidt)携家人入住,为适应居住需求添置家具并以隔墙将客厅空间多处划分;1945 年春天苏联红军的骑兵曾驻扎于此,将厨房、餐厅与局部客厅等充作马厩;1945 年8 月开始它又成为一所舞蹈学校,一直运营到1950 年6 月底;紧接着变作一个体操康复学院,再于1955 年成为旁边儿童医院的附属机构,用作儿童脊椎矫正的病房,直至1979 年①这是作为不同功能使用最长时间的一次。详见https://www.tugendhat.eu/en/health-facility.html。……从这些异常复杂的空间改动中不难看出,尽管是被动适应,这座别墅也以自己结构的承载能力,充分满足不同空间需求的转化,而这正是框架结构的优势特征。

3 结构差异的缘由

埃文斯曾将德国馆结构美中不足的缘由归咎于它“太精炼、太美”(so refined and so beautiful)[6],然而抛开如此浪漫的评价,同时期的图根哈特别墅却具有相对完美真实的结构表达。这是否意味着后者在极短的时间内取得了突飞猛进的进展?仔细梳理当时的设计背景,或许能发现更多客观原因。

首先,设计需要参考不同的意见,最终的作品是多方诉求博弈的结果。据密斯回忆,在接受德国馆项目时官方提出若干设计条件,有些甚至是不可接受的,例如不要太多的玻璃面[2]93。尽管从结果看,密斯并没有完全顺从,但一些迹象也表明建筑师并不能完全按自己的意图设计,需要与官方妥协[8]。相比之下,作为业主的格蕾特仅提出:需要5 个卧室、一个餐厅与一个起居空间,房间不必太大,并且孩子卧室离自己的近一些,便于照顾……这些要求对于建筑师完全没有挑战性[1]。其次,图根哈特夫妇提供了充足的建设资金,任由建筑师发挥,直至室内与家具设计,完全没有为别墅投资设限②业主对于建设资金比较慷慨的记录,可以从不同的资料来源看到。据参考文献[13]第20 页记载,不论建筑还是室内,他们都提供了充裕的资金保障(Money was not an issue for the Tugendhats and they were prepared to give Mies a free hand even with the interior design of the house)。。这种有效的创作保障是德国馆项目无可比拟的——1929 年初,后者甚至因资金问题而停工16 天。[2]117

在工期方面,新婚的图根哈特夫妇在萨多瓦公园大街(Sadová-Parkstrasse)46号租下一套房子③据家庭成员的一些回忆,当时连家里佣人都有了良好安置,因此不会急于入住。参见图根哈特别墅官方网站相关资料:https://www.tugendhat.eu/en/marriage-offritz-and-grete.html。,在整个建设周期内并未提出加快施工进度的要求。参照同时期密斯作品的建造速度,图根哈特别墅的施工周期也是合理的④密斯在此阶段一些住宅作品的建设周期如下:沃尔夫住宅为3 年,斯图加特魏森霍夫区住宅展览会为2年,兰格住宅(Herman Lange House)为3 年,埃斯特尔住宅(Esters House)3 年。详见参考文献[3]第132-140 页。。相比之下,德国馆从1929 年2 月开始施工,仅用3 个月便交付使用[8],即便加上设计时间,也只有9 个月左右,尽管体量不大、功能简单,但依然非常仓促——其中的办公空间与部分家具一直到1929 年秋天都未完成,而立面上的部分石墙是以绘画方式模拟的[2]118。

在施工配合方面,尽管当时德国馆耗费大量精力,并且还有兰格住宅、埃斯特尔住宅尚未完工,但密斯对于布尔诺施工现场的控制丝毫没有松懈。密斯最初派柏林的赫兹(Hirtz)担任现场施工负责人,后因配合不畅,改由赫尔曼 · 约翰(Hermann John)接替直至工程结束。据这些驻场人员回忆,施工中充分实现了建筑师的意图。早在1924 年6 月,密斯便对建筑的未来走向提出自己的理解:“我认为对于建筑师与建造者,当务之急是建造方式的工业化。我们的技术专家必须,并且也一定能够发现某种适于工业化生产、加工的材料……所有的构件都将在工厂中制造出来,而现场的工作仅需要极少量工时的装配。这将大大降低建造成本。值此,新建筑方实至名归。”[2]95图根哈特别墅十字钢柱的电镀外壳都是事先预制的,现场组装严丝合缝,完全依据建筑师的设计要求。在整个施工周期,每次收到德国寄来新的细部图纸,他们也会马上付诸实施①现场配合人员回忆说:“Mies could rely on John completely. ……everything from the architect had been worked out in detail. We received the kind of drawings that we could work to immediately。”见参考文献[1]。。可见在全过程配合中,图根哈特别墅的施工甚至细部构造都始终秉持密斯的设计理念。

相比而言,“1929 年被作为临时建筑建造的德国馆在面世之前并未引起足够的重视,仓促的工期、紧张的预算和当时局限的建造水平也使得密斯不得不多次调整方案以求按时开幕”[14]。而图根哈特别墅从布尔诺城市的建造能力、业主的限制条件、资金保障,到施工周期甚至现场配合与设施、设备等各种方面,均处于最有利状态[15]。所有这些都为建筑创作提供了最充分的外部保障,从而贯彻建筑师的设计意图,包括提供充分条件实现密斯的结构探索。

密斯的确对于结构异乎寻常地重视,甚至认为结构应贯彻到建筑每个层次的细部。尽管此前在一些展厅与公寓作品中,密斯曾成功尝试细巧的支撑结构②如他与丽莉 · 赖希(Lilly Reich)在1927 年合作完成的斯图加特德意志制造联盟展览会的玻璃工业展厅,以及同年完成的柏林时尚博览会的丝绸展厅。,但当他急于以大尺度的出挑来凸显流动空间理念时,囿于紧迫的设计、施工周期以及并不宽裕的资金等因素,在结构受力的清晰度上表现出某些让步,也是合乎逻辑的选择。但所有的求索并非徒劳,一俟条件具备,那些成果便在图根哈特别墅的结构中全面展现。

实际上,即便是图根哈特别墅的结构选择也存在偶然性。尽管此前密斯的单元住宅已经采用钢框架结构,并实现隔墙的相对灵活移动[3]136,但一直到1927 年设计并与图根哈特别墅同步施工的兰格住宅(Herman Lange House,1927-1930),仍采用砖墙承重的结构体系③从兰格住宅平面图很容易判断其承重方式。https://thecharnelhouse.org/wp-content/uploads/2016/12/ludwig-mies-van-der-rohe-hermann-lange-house-krefeldgermany-plan-1927-1930.jpeg。当时图根哈特别墅的形态更有可能类似于佩尔斯住宅——因为女主人格蕾特正是因为喜欢那个受辛克尔影响的新古典风格作品(图3)[3]127,才选择密斯为自己设计住宅。[1]与之相应的,它也有更多可能采用砌体结构——据格蕾特回忆,若不是在布尔诺缺乏满足技术条件的砌砖工人,别墅一定会以砖墙承重的方式实现[1]。可见当时,倘若不是与德国馆工程相伴进行,钢框架或非图根哈特别墅的结构首选。假使那样,我们可能便无法在这座别墅中看到真正的“密斯柱”了。

4 修复与重建中的十字钢柱

当然,图根哈特别墅钢结构的真实性在21 世纪的修复中进一步得到验证。在2010 年修复之初,除了北侧坡面赖以借力的重力式挡土墙,几乎拆除了底层所有墙体[16]。剥去那个貌似基座的厚实体块,充分暴露出下部的梁柱结构,受力的真实性昭然眼前。(图12)在此后联合国教科文组织的评估中,也进一步确认“由抛光钢柱形成的结构承托起整座建筑”[17]。对于图根哈特别墅在修复过程中的真实性,笔者在《图根哈特别墅:一处现代主义建筑遗产的历史与修复》一文中已有详尽论述[18]。而针对其结构特征,特别是具有标志性的十字钢柱在修复过程中的真实性讨论,也是值得关注的细部话题。

图12 图根哈特别墅修复初期照片Fig. 12The Villa Tugendhat during the early stage of the restoration

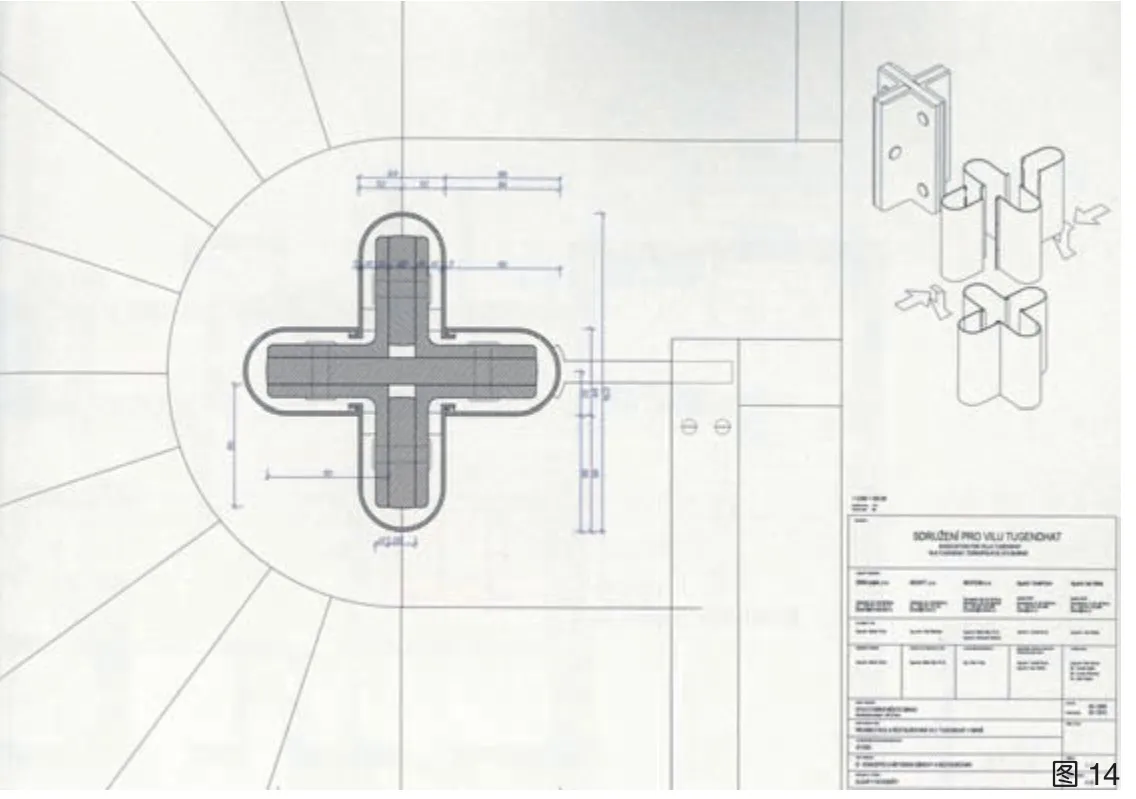

钢框架结构建筑修复的一个关键在于确保其钢制构件都能充分发挥原本设计考虑的结构功效。在2010 年的现场勘察中,研究者发现历经岁月侵蚀,建筑的结构整体 性(building’s structural integrity)已 经产生变化,钢框架结构构件受到严重腐蚀,特别是面对花园的大台阶处,十字钢柱的承重问题甚至引发局部墙体开裂。在修复初期,先是将整座建筑与影响结构整体性的北侧重力式挡土墙彻底分离,这样的做法更合乎当下的结构处理,使得建筑完全摆脱对场地的结构依赖,实现更纯粹的钢框架结构。图根哈特别墅在底层共有29 根十字钢柱,升起的过程中柱子数量也逐层减少。当年建筑施工由布尔诺本地企业负责,但为了严格保证工程质量,密斯坚持从德国订制主要结构用钢,特别是镀铬的十字断面独立钢柱[1]。因此虽经岁月磨砺,大部分柱子仍可以承担结构功能,在修复中仅对底层个别柱子实施加固与纠偏(图13)。例如矫正个别偏斜钢柱,特别是上述大台阶下部边缘处,使其恢复垂直状态。修复研究揭示,柱子的构造核心是由20 mm 厚钢板组合而成的等边希腊十字,断面高宽皆为200 mm,再以4 片10 mm 厚的L 形钢板贴合并铆固其上。(图14)底层以及厨房、备餐等处柱子表面涂饰油漆,而其余部分的独立柱子则在柱外覆盖3 mm 厚的金属片作为饰面,与柱身之间留存10 mm 空腔,并对柱身提供必要的保护。室内柱子的饰面为银色镀铬不锈钢,而外部柱子则为磨光的铜质表面。这些构造做法禁得起当代材料力学的验证,可以有效支撑上部结构荷载,因此对柱子的修复严格遵照密斯最初的设计,以保证遗产的真实性。室内带有不锈钢外饰面的柱子保存相对较好,而室外柱子的饰面则大多留有岁月印迹,某些局部残存粗砂纸打磨的痕迹。针对它们,通常只进行柱表的化学清洗,然后以微晶蜡(micro-crystalline wax)封固表面[19]。而那些经确认不会继续发展的外部损害,特别是不影响内部结构的表面印迹,则视具体情形保留。

图13 图根哈特别墅钢柱的加固与纠偏Fig. 13Reinforcement for the steel columns in the Villa Tugendhat

图14 图根哈特别墅十字钢柱断面示意图Fig. 14Section of the cruciform columns in the Villa Tugendhat

图根哈特别墅虽历经磨难,百易其身,但仍作为一个建筑实体相对完整地保存下来,依常青的研究可界定为“故旧建筑”(historical building)[20]。德国馆则全然不同,在使用周期结束后,它与世博会大部分建筑一样被匆匆拆除。然而与大量被拆除的世博会建筑又有所不同,在短短的存世过程中它曾引发巨大关注,成为现代建筑历史上一颗耀眼的流星。后来很长一段时间,伴随密斯事业的蓬勃发展,它也成为建筑学讨论中一个无法熄灭的话题。从这座实体已经消逝的建筑中不难发现这样一些独特之处:首先,它依然作为特定历史公共空间中重要历史事件的见证,成为建筑师与普通民众集体记忆的一部分;其次,它还是“某个时期艺术风格和技术特征的代表”,虽未作为实体“标本”存留下来,但作为记忆中的历史形态仍具研究价值;它还是现代主义建筑理念最直接的代表,在文化记忆中被赋予相对恒久的意义;于是它的存在,不论过去还是未来,都可以作为一种空间资源,产生新的应用价值……可见,德国馆虽无实体留存,却几乎完整地具备建筑遗产多维度的价值属性。[20]45只不过作为某种“重现”措施,对于图根哈特别墅采用的是修复(restoration),而针对德国馆则是“复建”(reconstruction)。于是,依附于其建筑实体的结构特征以至十字钢柱,在复建中也同样需要对真实性的深层讨论。

对于德国馆而言,存在两个层面的“真实”:一是利用6 个月左右的时间进行设计,再以3 个月时间建设,随即便在3 个月后拆除的建筑实体的真实性;二是密斯本意所要实现,却囿于当时各种条件无法完全实现的存在部分“理念性”的建筑。基于前文讨论的各种条件限制,加之作为临时建筑,有理由相信上述两个层面之间存在较大的差异,而这些差异也表现在十字钢柱之上。

20 世纪50 年代曾有学者提出德国馆的复建,然而原始设计图纸已经散失,并且复建工程量大,可能耗资甚巨[14]。60 年代再度提出复建的时候,密斯表示愿意提供帮助,在德国寻找当初的图纸,却终未如愿。于是这些都成为80 年代复建工程的挑战。例如针对十字钢柱,在复建之初便遇到断面形态的问题。当时普遍认为柱子由刚性连接的小十字柱为核心,4 个阴角贴入较大L 形断面的结构钢,再以较长的T 形构件填充4 个端头,外包镀铬不锈钢饰面板,并再次封固端头。(图15a)而实际上,密斯本来的构造是以类似图根哈特别墅钢柱的做法构成柱身核心,但更为纤细,用材厚度仅为一半左右。阴角同样以4 片L 形结构钢铆固构成受力主体,其厚度与图根哈特别墅用材类似,再以4 片L 形不锈钢饰面板紧贴在上面,端头直接以较小T 形构件封固。(图15b)如此构造完成的柱子一定程度上削弱了其受力特性,却更为纤细挺拔。而密斯采用十字断面的本意,正是为了尽可能纤细,弱化其体积感,甚至是某种“去物质化”(dematerialisation)——将面或体的感受,精简为几条线,同时也是强化对于地面、顶棚的某种绝对垂直感受——正如他后期玻璃节点中标志性工字钢细部线角的强化作用(图16)。只不过在这里,通过干净的交接,最大程度弱化它与上下两个平面的建构特征,表达出对于传统承重意象更为决绝的藐视。理解上述十字钢柱所具有的这些意涵,更容易保证复建过程中的真实性。而对于先前德国馆中可能存在的结构含混,不论它是否真实存在于那座短暂存世的建筑中,都可以判定为非密斯本意。因此在复建中,不再机械地模仿先前技术条件下所未完成的建筑,不再因循旧章,才是对建筑师创作最积极的尊重,更是历史真实性的一种呈现方式。所幸,随着技术与材料的不断进步,20 世纪80 年代可以更充分地实现密斯的初衷。8 根十字钢柱在这座复建的建筑中支撑起上层屋面的全部荷载,并以更轻盈的形态实现出挑,表达着现代建筑的轻松自信。

图15 德国馆十字钢柱断面示意图15a. 错误的十字钢柱截面图15b. 正确的十字钢柱截面图Fig. 15Sections of the cruciform columns in the German Pavilion 15a. Faulty section of the cruciform columns 15b. Correct section of the cruciform columns

图16 16a. 密斯作品立面工字钢节点:范斯沃斯住宅16b. 密斯作品立面工字钢节点:克朗楼外立面16c. 密斯作品立面工字钢节点:西格拉姆大厦16d. 密斯作品立面工字钢节点:查尔斯中心Fig. 1616a. Details of the H-steel columns on the façade of the Farnsworth House,1951 16b. Details of the H-steel columns on the façade of the Crown Hall,1956 16c. Details of the H-steel columns on the façade of the Seagram Building,1958 16d. Details of the H-steel columns on the façade of the One Charles Center,1962

可见,在修复抑或复建中面对各自的十字断面钢柱,确应回溯至20 世纪20 年代正在走向成熟的密斯,审视他当时真正的关注重点,特别是反映在这两座建筑中的真实特征。这些特征也可以解读为密斯这一阶段设计精神中的功能、审美方面的价值取向——前者是技术性的,包括采用新的材料与技术完成的对建筑本身的结构性支撑等;后者是艺术性的,包括空间的营造,特别是流动空间的形成等。这两项内容共同构成当年密斯的求索,也成为修复或复建工作的基本指导。“真实不等于‘原真’,并非特指‘原初’,而是建筑在不同时期演变中‘真实’的叠加。”[21]对德国馆建筑中的十字钢柱以至整个结构体系而言,真实性是在原有建筑之上,叠加了密斯设计的本意以及当代材料、结构等技术新的发展。在这种基本真实性的基础上,对于历史空间再生相关价值的评判有多种视角,这源自其价值属性的多维度特征。常青曾提出3 个“适应性”原则[20],可作为相关评价依据。综合审视德国馆复建以及图根哈特别墅修复中十字钢柱的表达,从社会、经济、环境等方面的适应性角度,不难看出它们的生命力,共同表达出密斯当年锐意求索的历程。

5 小结

赖特(Frank Lloyd Wright)曾经不无讥讽地评价密斯的建筑作品:“去掉那些钢柱,在他的设计中,它们看上去是那么碍事。”①转引自参考文献[8]。对于威森霍夫住宅展中密斯设计的公寓和德国馆的局部,这样的评价似乎切中要害。但图根哈特别墅中的“密斯柱”是无法去掉的,并且在空间中的表现也很出彩。当然,相比之下德国馆的柱子更具表现性,甚至是表演性的,而图根哈特别墅的柱子则强化实用意味,具备更为诚实的使用意义。

密斯注重空间形态的表达,但绝不会忽略结构,恰恰相反,作为一个德裔建筑师,理性的思维方式更是渗透他的专业血脉,“毕其终生,他都在关注结构的逻辑及其表现方式。”[6]特别是早期,在倾力关注流动空间等现代主义建筑语汇的构成过程中,他并没有放弃对于结构表现方式的求索,因为他清楚地知道那是助力其现代主义理念真正实现的根基。这样的求索伴随他早期欧洲创作的整个过程,而在创作德国馆与图根哈特别墅的时候似乎刚好达到一个临界点。前者在当年的设计中采用某些权宜之法,未能最终实现清晰的结构表达,却并不会遮蔽它作为现代主义典范的光辉;只不过机缘和合,各种条件促使后者更充分地证得真谛,成为表里合一的现代经典。

如今,这两处建筑都作为密斯二战前欧洲作品的杰出代表,展示出它们作为现代主义里程碑的意义。“历史空间再生应当是在专业理想、业主欲求和公众利益三者间进行权衡与调适的创造性活动”,二者均在社会、经济与环境等方面获得杰出收益[20],表现出建成遗产空间修复或复建后强大的适应性与生命力。而通过十字断面钢柱这一细节的呈现,我们更可以发现在现代主义建筑初创时期,密斯所进行的探索以及获得的显著进展。这两个十字钢柱构成了历史叙事中的关键节点——不仅是建筑实体中重要的细部节点,更是密斯建筑的结构观念不断走向成熟的时间节点。

密斯晚年曾说过:“今天,经过长时间的实践,我相信,建筑对于新的发明或个性化的表现,很少或者从来没有起到过什么作用。真正的建筑永远是客观的——是它所属时代内部结构的表现。”[22]290无疑,历史上的这两座建筑,经历了修复或复建,携带着那些相同与不同的构件,都折射出近百年前那个时代的厚重意涵。特别是图根哈特别墅以其卓然的结构特征,在密斯作品以至现代建筑历史序列中,都被赋予了无可替代的意义。并且,这种“独辟蹊径的结构解决方案”[17]也成为其入选联合国教科文组织世界文化遗产的重要保障。

图片来源

图1、图2a-图2c、图10:李辉摄影

图2d:参考文献[24]第237 页

图3、图4b、图5a-图5c、图16a、图16b-图16d:参考文献[2]第35 页,第68 页,第70 页,第70 页,第72 页,第261 页,第308 页,第337 页,第371 页

图4a:参考资料[12]第149 页

图6、图7:密斯基金会

图8:李辉依据参考资料[16]第194-195 页图片编辑

图9、图15:参考文献[8]第46 页图28,第42 页图13、

图14

图11a:参考文献[1]第39 页

图11b:参考文献[23]第87 页

图12、图13a、图15:参考资料[16]第217 页,第216 页,

第193 页

图13b-图13d:参考资料[19]第256 页,第256 页,第257 页