阙然为道以通墓——四川石阙设计规律总结

冯棣 乔雨蕾 黄沁雅

1 前言

抗战期间,中国营造学社辗转西南,并度过了约八年半的时间。在1939 年8 月对川康地区进行的田野调查中,营造学社发现了大量的石阙、崖墓等汉代建造遗存。这让他们对缺少建筑实物的汉代建筑史研究建立起更多信心。营造学社对所见之阙进行了资料收集,包括测绘、拍摄和文字简述。抗战胜利后,随着时局稳定,营造学社回迁,关于石阙的研究成果开始次第公开。如刘敦桢先生的《川、康之汉阙》,重点介绍了营造学社在西南调研所见之13 处阙的地理位置、形态、保存状态、墓主信息等[1];陈明达先生在《汉代的石阙》中对国内23 个阙进行了简述,并对阙做了分类研究[2];叶定侯撰写的《阙的简史》梳理了阙的历史发展①详见叶定侯《阙的简史》,建筑工程部建筑科学研究院1957 年版。;与营造学社西南调研期间保持密切联系的中央大学第一届建筑学学生,后进入“建筑工程部科学研究院建筑理论及历史研究室”“重庆分室”的辜其一先生撰写了《东汉石阙类型及其演变》②1964 年辜其一先生填写的学术成果登记表中有此一栏,备注中说明该论文已送建筑理论及历史资料汇编发表。资料来源:重庆大学档案馆,档案号4-1964——XZ-54.2,引自参考文献[3]。[3],后因时局原因未能刊发;傅熹年先生在《中国古代建筑史:第二卷》中将高颐墓阙和平阳府君阙列入三国时期建筑遗例进行研究[4]。

以上研究除了讨论阙的基本信息外,还佐以汉代文献和其他汉代建筑形象的阅读,试图获得通向汉代建筑知识的门径——如斗栱、屋顶形式和一些结构形式。本研究以已有的研究成果为基础和前提,在对四川的阙进行田野调查后,对其体现的设计方法进行研究(本文研究四川地方的石阙,与重庆三峡地区的阙区别开来,三峡地区的阙有着另外一套设计语言。但重庆江北的盘溪阙,受到四川石阙影响较大,可纳入四川石阙体系中进行研究)。从有纪年可查的东汉和帝元兴元年(105)的王稚子阙到建安十四年(209)的高颐墓阙,以及年代较晚的三个晋阙,四川石阙实存体现的时间跨度约百年。

2 从消失了的阙看四川石阙设计的多样性

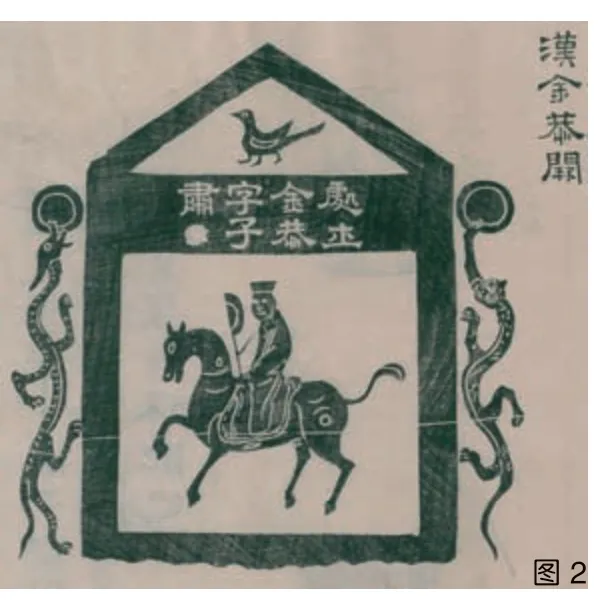

阙作为重要的墓地指引标志物,在东汉的四川地区被作为重点建筑进行专门设计。我们目前看到的阙实例,几乎均以仿木构的形态出现,除了比例尺度有所差异外,外部轮廓均比较接近。但从残缺的实例和文献记载来看,四川石阙设计不仅仅只有仿木构这一种类型,同时存在多种设计思路。四川石阙中,以建武十二年(36)[2]11梓潼李业阙为最早。李业阙上半部缺失,剩下的阙身比例看起来更加接近石碑,阙顶为后来所加(图1)。当时类似石碑比例的阙应该比较常见,《金石经眼录》中记载右尹君之阙髙七尺五寸阔二尺③“一阙两面一题尹君一题尹公在广原县东南数十里山间倒卧髙七尺五寸阔二尺厚一尺五寸字径五寸二分。”,高宽比也接近碑的比例。除了仿木构和碑形阙的设计,当时还有其他形式的阙。金恭阙出土于重庆市夔州府云安(今重庆云阳县)[5],该阙亦见载于《隶释》①《巴渝文献总目 · 古代卷 · 单篇文献》中的碑刻文献类部分记载该阙出土于重庆市夔州府云安(今重庆云阳县)。该阙见载于《隶释》。见参考文献[5][6]。[6]148。金恭阙的阙身为三角形和矩形组合,上部为刻有三足乌的三角形构图,阙身有(疑为)阙主骑马图,阙两侧有龙、虎衔璧图(图2)。三足乌题材也出现在高颐墓阙上,龙、虎衔璧图在沈府君阙等阙上常见。金恭阙与常见石阙的形态差异较大,但阙上题材或艺术手法实为石阙所共用。

图1 李业阙Fig. 1Que of the Li Ye Tomb

图2 金恭阙Fig. 2Que of the Jin Gong Tomb

今天之所以能看到这么多相似的石阙遗存,除了地理环境因素外,还有一个很关键的原因是这些阙形态设计合理、工程结构科学、纪念性强、艺术手法卓越,才从众多被淘汰的阙类型中被选中保留下来。目前能看到最早的仿木构阙图像是王稚子阙。王稚子卒于元兴元年(105),其阙于雍正九年(1731)没于沟水[7]57。前人对此阙的描述为“阙如寺观中经幢,阙之两角有斗,斗上有耐童儿,又作重屋,四壁刻神像、人物、车马”[7]58。前人描述的王稚子阙转角有斗,斗上有童子,阙为重屋,四壁有多种内容的雕刻等特点,和目前保留的四川仿木构石阙有相似之处。宋代赵明诚《金石录》收录了拓片。拓片中显示:阙身信息最清晰的是铭刻阙主身份的文字,文字为单行,居中,其高度约占阙总高的一半。整个阙看起来像是一个被重点装饰的碑(图3)。阙身转角的力神造型突出,肩背或手中未托物。四个力神背朝阙的中心,脸部扭转看向四方,这和后来其他阙之力神(如沈府君阙、蒲家湾无铭阙)身体背负转角交角出头枋,面部朝向(脸和身体角度一样,不扭转)四方不太一样。需要注意的是,拓片的阅读方式有别于一般的绘画,尤其是针对拓片边缘部分的阅读。在图3 所展示的宋代拓片中,王稚子阙两侧边缘的力神以及力神所跪立的出挑构件异常突出,悬挑很大。疑为把转角三维信息拓下展开为二维图形的原因,也就是说力神和所在的出挑构件可能是45°方向。囿于拓片艺术的局限性,阙身上部分的仿木构信息(如悬挑的阙顶等)缺失,难以推测阙的全貌。可以明确的是,阙身有出挑的枋头和斜出层。

图3 王稚子阙Fig. 3Que of the Wang Zhizi Tomb

王稚子卒于105 年②王稚子卒于“和帝元兴元年”,见清末冯云鹏、冯云鹓编的《金石索:石索四》,邃古斋藏。,距保留较为完整的最早的四川汉阙实例——冯焕阙的落成只有16 年,距有明确纪年的最晚的汉阙——高颐墓阙的落成104 年。此外,四川还保留着全国不多见的晋阙③三个晋阙均位于四川省渠县,分别为赵家村东无铭阙、赵家村西无铭阙、王家坪无铭阙,陈明达先生在《汉代的石阙》中推测三阙为西晋之阙。。研究这一百多年时间里形成的石阙,除了像色迦兰(Victor Segalen)那样按照阙的外部轮廓差异而形成的地域聚集分类[8],或者像陈明达先生那样按照建筑形象对汉阙进行分类外[2],是不是可以对阙体上具体、清晰的内容组合进行深层的研究辨析,并由此推测它们的设计规律呢?在这种思考的引导下,根据石阙设计内容的组合关系,笔者拟将跨越百年时段建成的四川石阙分为四个阶段进行研究。

3 四川石阙发展的四个分期

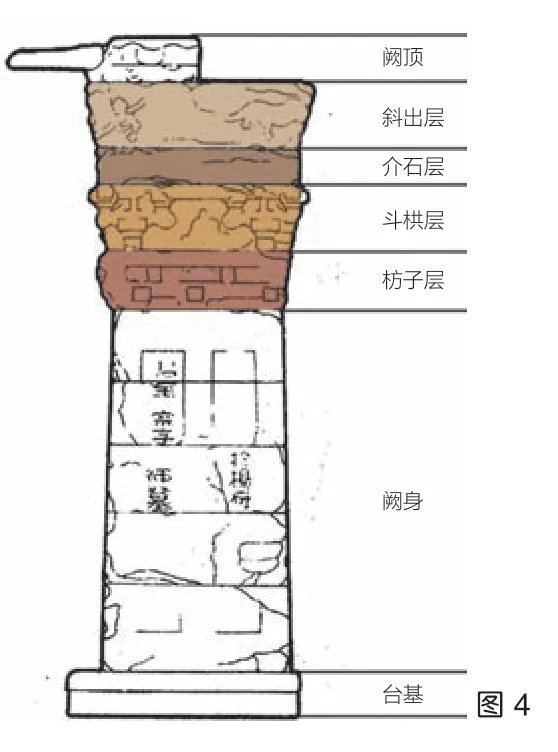

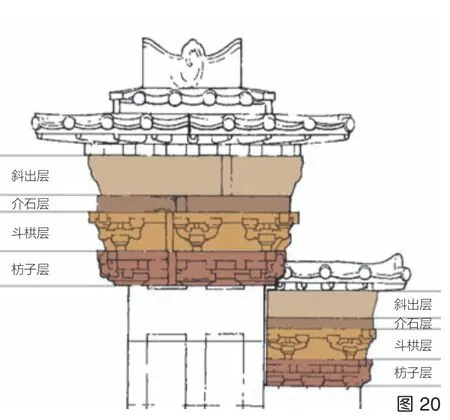

目前保留的四川石阙均为仿木构形式,主要由阙顶、斗栱层、斜出层、介石层、枋子层、阙身、阙基构成。而石阙设计的主要变化来自斗栱层、斜出层、介石层和枋子层的空间组合变化。(图4)

图4 石阙层次示意图Fig. 4The formal composition of a stone que

3.1 坚持仿木构的冯焕阙

冯焕阙建于建光元年(121)或其后一年[2]15,目前只留东阙母阙,子阙无。其阙身窄细,阙身宽度和高度比接近1∶6,强调竖向。(图5)和王稚子阙展示的有效信息进行对比,冯焕阙有着非常醒目的设计差异。从遗留的东阙母阙来看,主要特点有以下几点:

图5 神话色彩较少的冯焕阙Fig. 5Que of the Feng Huan Tomb with few mythological images

(1)冯焕阙有三处非常引人注目的仿木结构信息。第一处是斗栱层支撑檐口枋,斗栱的轮廓线形成斜出层的外部轮廓线;第二处是阙身有类似圆形密肋梁的设计;第三处在枋子层中,转角45°处平出斜枋(梁),这一结构视觉设计在整个石阙设计史中属唯一一例。冯焕阙所在的渠县分布七个石阙,但这些建于冯焕阙之后的墓阙并没有延续这三个设计特点。

(2)阙前后立面的栱眼壁中出现了方位神。方位神在阙中的出现是墓葬功能的一种表现。冯焕阙中的方位神较小,挤在檐下栱眼壁间。和整体简练严肃的仿木信息对比,方位神的出现显得比较局促、突兀。

(3)阙身做了竖向划分,类似用三柱将立面分为两开间的建筑手法。阙身不像王稚子阙那样被视为刻铭文的碑身,而是受建筑立面划分的限制,具有左右开间的意味。

冯焕阙的设计有着相对忠实的仿木构特点(图6):浮雕部分全为仿木构轮廓信息;阙身檐口以及斗栱层转角的建筑信息相对写实,模仿了斗栱出挑支撑屋面檐口的木构特点。另一个设计特点是设计元素保持明确的独立性,相互之间的联系较弱。此外,介石层已经出现,介石层隔离了枋子层和斗栱层,形成阙身收进和出挑的节奏,增加了阙身的高度。阙身具有神话色彩的雕刻相对较少,只有方位神和正立面的饕餮纹。

图6 忠实的仿木构时期Fig. 6The formal composition of a que from the period presenting faithful imitation of timber structures

3.2 神话内容与仿木构信息并重的沈府君阙、蒲家湾无铭阙

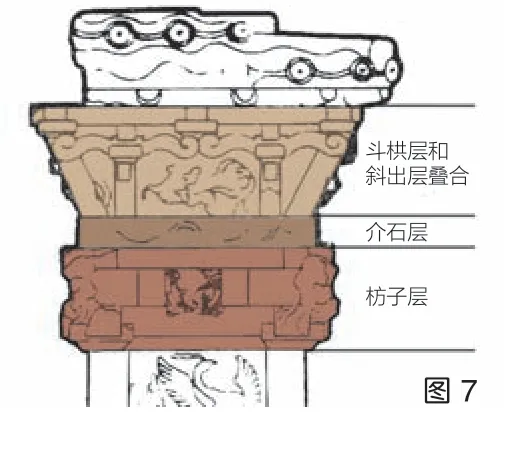

距离冯焕阙7 km 的沈府君阙是目前保留不多的双阙皆存的汉阙,但子阙皆佚。关于沈府君阙的建造年代,陈明达根据其与冯焕阙相似的形制和雕刻手法推测约为汉安帝延光年间(122-125)所建①“此阙形制、雕刻手法,与冯焕阙有很多共同之处,可能略晚于冯焕阙,约为安帝末延光年间(公元122-125)所建。”见参考文献[2]。[2]15。沈府君阙东北处立有蒲家湾无铭阙,与沈府君阙的设计如出一辙,可视为同一时期的作品。和冯焕阙相比,这两阙的形态设计发生了很多有意思的变化:阙身以单行铭文为主;没有沿用立面竖向划分;方位神从栱眼壁下移到枋子层;下移的方位神、单行铭文以及铭文末端的饕餮组合稍微有些拥挤,但没有竖向划分的阙身使方位神——朱雀呈现出更为舒展的姿势;两阙的侧立面也出现了青龙和白虎的方位神②沈府君双阙的子阙均遗失,因此双阙和子阙相接的侧面为毛石,另一侧则雕刻方位神。;两阙枋子层的转角没有45°平出的斜梁(枋)(图7-图9)。

图7 神话信息与仿木构并重时期Fig. 7The formal composition of a que from the period when mythological images and imitation of timber structures coexisted

图8 沈府君阙Fig. 8Que of the Shenfujun Tomb

图9 蒲家湾无铭阙Fig. 9Anonymous Que in Pujiawan

从立面来看,最大的改变来自于斗栱所在的斜出层。冯焕阙转角处的交手栱直接构成了阙身斜出层轮廓,以清晰的木构承力逻辑托举起屋盖下的受力枋(图7,图10-图12)。沈府君阙、蒲家湾无铭阙斗栱(曲栱)的力量性被削弱;斜出层被加宽加高,且四个转角处有类似斜撑的圆木构件;这四根斜向的圆木,形成了阙身倾角较大的斜出边界,也造成了斗栱受力较小的视觉感受。沈府君阙、蒲家湾无铭阙有着明显强调阙体整体体积感的设计趋势。

图10 冯焕阙 斗栱 层(与 斜出层 叠合)转角Fig. 10The corner bracket-set (dougong) on the Que of the Feng Huan Tomb

图11 沈府君阙 斗栱层(与斜 出层叠合)转 角Fig. 11The corner bracket-set on the Que of the Shenfujun Tomb

图12 蒲家 湾无 铭阙 斗栱 层(与斜 出层叠 合)转角Fig. 12The corner bracket-set on the Anonymous Que in Pujiawan

此外,沈府君阙、蒲家湾无铭阙栱眼壁之间有着丰富的纪念性雕刻内容。由于墓阙设计者非常重视纪念性内容的表达,以至于在阙体出现了象征木构的斗栱和纪念性主题雕刻之间争夺空间的矛盾。为了表达仙人乘鹿、玉兔捣药等神仙题材的雕刻信息,将斗栱座斗置于一颗短柱上,但又将这浮雕短柱截断,在被截断的短柱对应的墙体下方隐刻出完整的短柱形式(图13,图14)。这样做的理由一方面是表达木结构的传力方式;另一方面,仿木构和表达更多雕刻内容的纪念性追求之间的矛盾,以两者在空间上叠合的方式得以解决。沈府君阙上玉兔捣药的雕刻中,盛药的器皿和玉兔的部分身体刚好与斗栱下的短柱重合,形成前后空间叠合的关系(图11)。

图13 沈府君阙射雀射猴雕刻Fig. 13Scenery of an archer shooting a monkey and a bird carved on the Que of the Shenfujun Tomb

图14 蒲家湾 无铭阙 斗栱 下的嘉 禾Fig. 14Image of a rice crop carved under the bracket-sets of the Anonymous Que in Pujiawan

蒲家湾无铭阙最为独特的设计在于阙身铺首有了更进一步的方向性表达,阙身正面刻铺首兽头,背面刻铺首兽尾。仿佛神兽穿透了阙身,体现了一种空间上的整体连续性。

沈府君阙侧立面的射雀射猴①“雀”意为“爵”,“猴”意为“侯”。图案(图13),被当地两个最晚的阙延续并发挥。蒲家湾无铭阙的神话内容更丰富,从这一点来看,蒲家湾无铭阙的年代应该晚于沈府君阙。值得注意的是,蒲家湾阙身已经具备更晚时期的阙所共享的雕刻题材,但是题材之间比较分散,尚未与阙的几何形态统一考量,如在仿木构构件的留白处,用一些植物如嘉禾填充(图14);人拽食羊虎尾的雕刻还在阙身侧立面(图15),没有移到转角处。阙体缺乏围绕一个主题而进行的整体设计。

图15 蒲 家湾 无铭 阙斗 栱下 的人 拽食 羊虎 尾图Fig. 15Scenery of a person dragging the tail of a tiger eating a sheep, carved under the bracket-sets of the Anonymous Quein Pujiawan

在沈府君阙和蒲家湾无铭阙中,栱眼壁中仙人骑鹿雕刻显得有些拥挤,栱眼壁所形成的封闭空间对竖向构图的仙人骑鹿形成巨大压力,紧张到感觉仙人快要冲出这个被框定的空间(图16)。斜出层中,仿木构的形式和木构逻辑受到一定的挑战。神话色彩的纪念性题材逐渐登台,“觊觎”着仿木构占据的空间位置。雕刻内容与仿木构信息之间的矛盾需要新的设计思考来解决。

图16 蒲家湾无铭阙中的仙人骑鹿Fig. 16Scenery of an immortal riding a deer on the Anonymous Que in Pujiawan

3.3 樊敏阙及同时期阙的设计突破——斗栱层与斜出层脱离

沈府君阙、蒲家湾阙的设计,仿木构的斗栱层和各种雕刻内容挤在一起,未能梳理,这个混乱的阶段比较短暂,新的空间秩序很快被找到。东汉末期有纪年的樊敏阙、高颐墓阙,以及没有纪年的平阳府君阙(又称杨氏阙)等即是在新的设计思考中完成的作品。

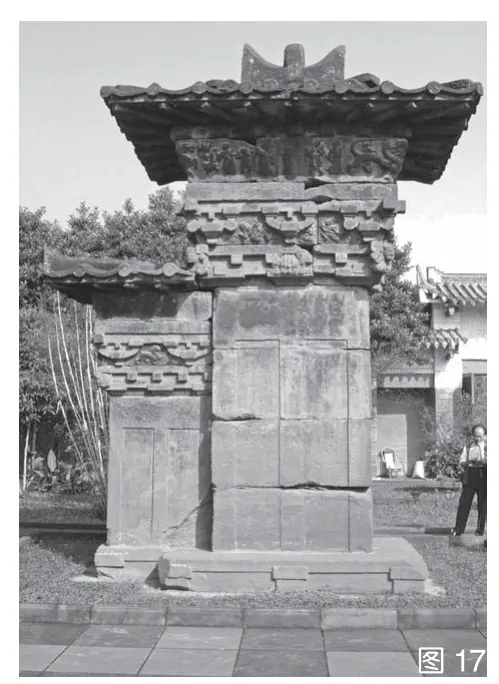

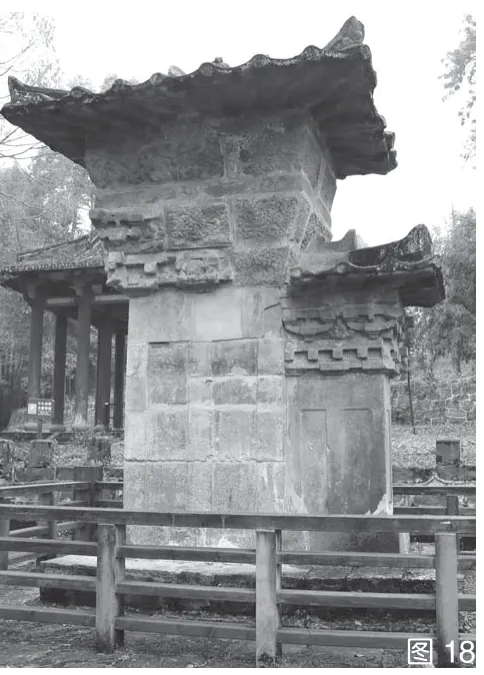

樊敏阙等在处理阙身信息基础上,有一个很大突破,即放弃以前的阙对于仿木构逻辑的遵循,打开了新的设计局面。例如仿木构斗栱原本用于支撑出挑的檐口,但石阙只是视觉上模仿木构的传力方式,实际受力并不受此限制,因此斗栱的位置可以进行调整,不再放置在檐口下。不再表达结构关系以后,斗栱层和雕刻内容从原来共处的斜出层解脱出来。斜出层成为纯粹为表达纪念性内容而出现的石刻层,可以自由地、集中地以连环画的方式进行雕刻创作,最重要的故事情节中的人物被布置在这个部分。转角不再是四根圆木斜撑,也不是体块的两个面直接交接,而是把蒲家湾无铭阙中最为凶猛生动的人拽食羊虎尾的主题放在转角,延续已有汉阙的雕刻题材,但重新做出设计调整(图17-图19)。斗栱层被下移,和枋子层组合成为仿木构层。仿木构层与斜出的石刻层用介石层相隔,斗栱在转角处交接,栱眼壁之间雕刻独立的主题(图20)。

图17 高颐墓阙Fig. 17Que of the Gao Yi Tomb

图18 樊敏阙Fig. 18Que of the Fan Min Tomb

图19 平阳府君阙Fig. 19Que of the Pingyang Fujun Tomb

图20 斗栱层与斜出层脱离Fig. 20The separation of the bracket-set layer and the overhanging support layer

这里要谈到和樊敏阙等设计类似的夹江杨公阙。虽然杨公阙和渠县一带的沈府君阙以及晋代阙的比例相似,但其阙身立面竖向划分为三柱两开间,两开间用于镌刻墓主信息(图21)。杨公阙介石层位置的设计和樊敏阙、高颐墓阙、平阳府君阙的设计手法一致。阙身信息简练,没有雕刻神兽题材。转角猛兽形象(和王家坪无铭阙同,为双螭嬉戏或人拽食羊虎尾主题)设计成熟,兼顾两个方向视角。这些证据表明可以将杨公阙和樊敏阙等视为体现同一种设计风格。但杨公阙阙身有和冯焕阙相同的短圆形密椽,也是目前存留的阙中唯一传承冯焕阙短圆形密椽手法的阙,值得留意。

图21 夹江杨公阙Fig. 21Que of the Jiajiang Yangong Tomb

斜出石刻层成为这个时期阙身设计的关键,斜面的处理非常重要,完善了阙的整体节奏感,扩大阙身部分并与屋顶有更大面积的支撑接触。转角不用斗栱,也不用仿木斜撑式的构件,而是用可以从45°视点观看的雕刻,人物排布自由。其厚度也逐渐增加,在夹江杨公阙、樊敏阙、高颐墓阙和平阳府君阙上,可以看到比晋代的三个无铭阙更为宽厚的斜出石刻层。

斜出石刻层、介石层、斗栱层、枋子层几个部分自上而下的结合,形成这个时期更常见的阙形态语言。

樊敏阙、高颐墓阙、平阳府君阙的整体比例变得宽阔。立面斗栱层上可以搁置三组斗栱(以前的阙为两组),形成双开间面阔感,侧立面为两组斗栱(以前的阙为一组),形成一间的进深感。变宽的结果除了控制整体比例和谐外,在外形轮廓上更加倾向于木构建筑,以获得稳定感和亲切感。

3.4 走向创作自由化的新阶段——年代最晚的三阙

阙的仿木构结构逻辑被打破之后形成了新的阙体设计思路。新的设计被渠县的三个晋阙所沿用,形成了目前所见的建造年代最晚的三个晋阙——王家坪无铭阙、赵家村东、西无铭阙(图22-图24)。

图22 王家坪无铭阙Fig. 22Anonymous Que in Wangjiaping

图23 赵家村东无铭阙Fig. 23East Anonymous Que in Zhaojiacun Village

图24 赵家村西无铭阙Fig. 24West Anonymous Que in Zhaojiacun Village

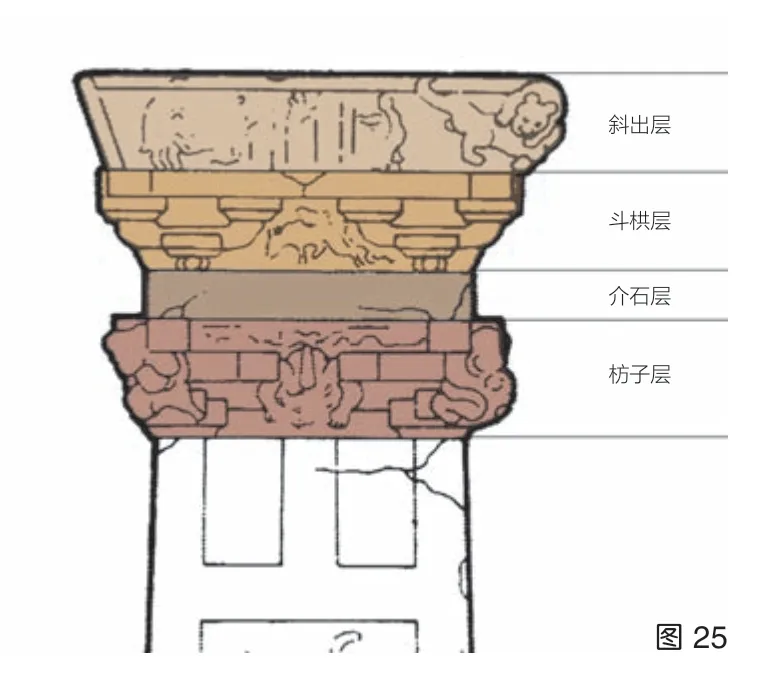

三阙拥有许多共同的设计特点,阙顶之下的砌筑顺序依次为:斜出层、斗栱层、介石层和枋子层(图25)。阙正立面斜出层与其左侧转角处雕刻人拽食羊虎尾图,其他三个转角则为沈府君阙式的斜撑构件。枋子层的三个斗下,隐刻了柱子承接(冯焕阙、杨公阙刻画了阙身边框,影响了斗和柱子的视觉连接)。

图25 斜出层斗栱层叠放Fig. 25The overhanging support layer directly on top of the bracket-set layer

为了解决方位神和阙身双开间竖向分隔之间的矛盾,王家坪阙和赵家村西无铭阙在方位神上方施了一道横额进行空间划分,横额上立蜀柱,三柱与三个大斗形成结构受力对应。横额下方为统一空间,可以刻画大幅的方位神。同一个立面出现两个方位神,并且方位神的雕刻超越了边柱的范围。

除了雕刻内容外,三阙关于斗栱的细节处理亦不同。王家坪无铭阙身斗栱看似搁在被截断的高浮雕短柱上,栱眼壁之间雕刻独立的图幅,延续了冯焕阙古风(图26a)。赵家村东无铭阙身斗栱直接搁在隐刻的直身短柱上(图26b)。而赵家村西无铭阙身斗栱下并无浮雕或隐刻短柱(图26c),斗栱搁置在瓜、蹲兽及束竹柱上,以隐喻的表达方式代替了短柱。

图26 26a. 王家坪无铭阙斗栱层26b. 赵家村东无铭阙斗栱层26c. 赵家村西无铭阙斗栱层Fig. 2626a. The bracket-set layer of the Anonymous Que in Wangjiaping 26b. The bracket-set layer of the East Anonymous Que in Zhaojiacun Village 26c. The bracket-set layer of the West Anonymous Que in Zhaojiacun Village

4 设计规律总结

4.1 仿木构的削弱与纪念性的加强

从前面石阙发展的四个阶段来看,四川石阙在这一百年期间,从冯焕阙较为忠实地仿木构,到沈府君阙仿木构信息与纪念性内容并重,再到樊敏阙、王家坪阙等打破仿木构结构逻辑,将斗栱层下移,将斜出层完全解放出来提供给纪念性内容的发展过程可以看出,纪念性内容被一点点地加入阙身,原来留白的阙身、仿木构件之间的空隙开始被赋予各种雕刻内容,用以强调墓阙的纪念性。当雕刻内容愈来愈多的时候,纪念性和仿木构件之间争夺空间的矛盾越来越明显。在沈府君阙和蒲家湾无铭阙中可以看出这一矛盾冲突的存在。仿木构的边框约束着纪念性内容,雕刻图像与仿木构构件重叠,有些人物图像快要冲破仿木构构件所形成的框架。墓阙设计中对纪念性内容的强调愈来愈明显,对于木构建筑的严格模仿开始动摇,木结构逻辑的视觉真实性变得不那么重要。接下来的樊敏阙、高颐墓阙等阐释了新的石阙设计——阙的纪念性和仿木构之间的平衡被打破,突破口在于忽视结构模仿,出现了为追求墓阙纪念性功能而做出的阙身调整——支撑檐口的斗栱层被下移,檐下为几乎没有仿木构信息干扰的斜出层,斜出层造成了檐口和斗栱层的脱离。原本在木构中因结构关系而不可分隔的斗栱层和屋顶,在这里被自然脱开。石头砌筑的结构方式允许这些元素的位置可以自由调整,阙由此获得更为崭新的生命力。

斜出层的出现,使得阙身可以尝试以连续的人物形象、彼此之间有视线交流的大型情景故事(如荆轲刺秦等),表达和墓主思想或时代信息相关的象征性内容。当然,这个时期所能参照的墓葬题材应该更加丰富,建于公元147 年的武梁祠已完成,大量图式可以为阙的主题设计提供借鉴①高颐墓阙借鉴了武梁祠中周公辅成王的题材,蒲家湾无铭阙借鉴了荆轲刺秦等题材。。

这些发展过程体现出非常明显的设计规律,那就是在阙的设计发展中,阙的功能——表达墓葬的纪念性越来越占据主动,从而形成阙形式的设计演变。而东汉中期(2 世纪)以后从庙祭到墓祭的转换背景成为促进墓阙设计的核心驱动力[9]152-153。祭祀方式转变引起的直接变化是,墓地成为设计重点和祭祀中心。墓葬纪念催生了专门的题材和纹饰,越来越多具有教育功能、纪念功能和娱乐功能的表现题材进入了这一艺术形式[9]153。

追求墓阙纪念性的背后,是整个社会观念的演变趋势。墓葬纪念性的表达需求,将墓阙设计推向了和门阙、城阙不同的发展方向。此外,我们在看汉代建筑遗存时,画像石(画像砖)、崖墓和石阙等类型虽然都有对建筑的表现,但是这三者所表达的内容很难叠合。石阙偏离了仿木构而进入纪念性表达的设计规律演变,从另外一种角度解释了其仿木构的局限性,这提醒我们对阙的仿木构解读需要考虑它的设计规律和设计背景。

4.2 介石层与斜出层——走向自由的设计适应性

从前文四川石阙设计特点的四个分期来看,分期阶段呈现明显的递进关系。设计越来越趋向强调阙体的组合性,同时向更为自由的方向发展。其中介石层和斜出层对阙的设计产生了重要影响。(图27)

介石层——在四川地区每一个被发现的石阙中均有介石层。介石层几乎是一块空白的石头,与仿木构的概念完全不容,不能被合理地解释为木构建筑的任何一部分,也不屈从于建筑构件的约束。介石层可以改变阙身比例,让阙变得更高大。同时可以完成不能延续的结构表达,斗栱搁置在没有木构信息的介石层上,表述木构的设计语言在这里就中断了。介石层本身的变化不大,但其空间位置的变化却具有典型的时代性。此外,介石层还给阙身制造了灵活表达的节点,对阙身节奏起着调节作用。

斜出层是石阙设计重点,体现出来的信息变化最大。冯焕阙的斜出层与斗栱层叠合,或可认为斗栱层及其背景构成了斜出层;方位神较小,浅刻于斗栱层所在的栱眼壁间,服从于仿木构主体。在沈府君阙的斜出层中,斗栱虽和斜出层仍然保持前后交叠,但斜出层体量被四根斜木强调并框定;栱眼壁雕刻内容增多,雕刻内容和仿木构件的重叠、交叉,产生了前后空间关系,突破冯焕阙以仿木构件形成的空间分隔。樊敏阙和高颐墓阙等取消了斗栱与檐口的结合,使得斜出层和斗栱层分离,并用介石层相隔,这并没有让阙的形式变得古怪或者不可理解;斜出层的新设计具有新的和谐秩序,没有任何一个人物、动物是孤立的,也没有一个雕刻对象与空间环境脱离;此举亦延续了沈府君阙、蒲家无铭阙已有的设计思考,把困在构件之间的人物解放出来,以故事情节为主导,故事中的人物主动积极地利用已有格局,形成生动有趣的空间效果。

三个晋代阙(赵家村东、西无铭阙和王家坪无铭阙)的设计中,斜出层与斗栱层直接叠放,把原本置于两者之间的介石层调整到斗栱层下方。人物、动植物形象和故事场景翻越出仿木构件设定的边框,不再被边框框定的空间范围限制,人物、动物组合形成的运动场景形成有故事情节的空间联系。故事情节所需要的阻隔、纵深的空间关系被人物和木构件共同建立。人物不再是安静地站立,而是呈现各种斜向运动着的姿势,这样的表达让整个阙身看上去更紧凑(图27)。

图27 石阙四个分期变化规律Fig. 27The evolution of the formal composition during the four development phases of the stone que

此外,墓阙45°转角的视觉设计不断有突破:冯焕阙在45°方向有平出的梁头;沈府君阙等有转角力神;樊敏阙等在延续了蒲家湾无铭阙图案——虎扑羊、人执虎尾以救虎口羊时,将凶猛和力量的题材表达从侧立面移到了转角,形成了只有在转角45°才能完整看到的设计图案(图28),这个成功的转角设计一直到晋代仍然被沿用。

图28 蒲家湾无铭阙、高颐墓阙共用雕刻题材Fig. 28Shared theme of the carvings on the Anonymous Que of Pujawan and the Que of the Gao Yi Tomb

从设计发展来看,第四个时期——晋阙的设计有进一步突破——采用隐喻的手法来替代直接的结构表达。例如取消了原本承接座斗的柱子等构件,用南瓜、束竹柱以及动物等三种隐喻来表达原有的受力关系。设计方式和当地同时期的崖墓空间设计手法一致(崖墓中亦有以瓜和动物取代柱的表达方式)[10]124-125。

或许注意到了早期阙面构图的脱离、单薄、松散,三个晋阙在处理仿木构构件与纪念性雕刻内容的关系时体现了明显的组合思考。人物形态、姿势与仿木构构件的曲度、走势保持一致,体现出对设计精度和自由度的追求。

影响阙设计的因素,不仅是地理和民族环境,与墓主的个人经历亦密切相关。目前所了解到的资料中,王稚子、冯焕、沈府君、樊敏、高颐等人均有非常丰富的异地任职经历,他们或在中原,或在边疆,或在当时四川的不同地区均有任职经历。因此,阙身的题材和中原、边疆地区的题材有密切关联。例如樊敏,曾在东汉的边境新郡——永昌郡①永昌郡,今云南哀牢一带,系东汉王朝所立的新郡。② 今天四川渠县一带。任永昌长史,还担任过宕渠②县令。这个经历除了能解释其阙身为何有哀牢少数民族中传说龙生十子的雕刻,还说明一个问题:樊敏应曾经看到渠县的冯焕阙、沈府君阙和蒲家湾无铭阙。这些经历对樊敏阙的设计有没有直接影响无法得知,但樊敏阙的设计突破非常明显。当然,其时武氏阙等已经落成,且武氏阙阙身已无斗栱,出现了直接以斜出石刻层承接檐口的做法,而武梁祠内雕刻的政治题材,亦有可能促成樊敏阙形态和题材上的设计创新。高颐墓阙和平阳府君阙对樊敏阙的借鉴显而易见,当然也有可能是借鉴和樊敏阙相似但是已经消失了的阙的设计。

5 结论

四川石阙对于研究汉代建筑史、汉代边境文化等有着突出的史料价值,一直被视为宝贵的建筑遗产并获得了充分的保护。本文所提及的冯焕阙、高颐墓阙、沈府君阙和平阳府君阙在1961 年被列为第一批全国重点文物保护单位。随后樊敏阙、蒲家湾无铭阙、王家坪无铭阙、赵家村无铭阙、杨公阙等也先后被列为国保。归纳总结阙的设计规律不仅可以对列为国保的石阙之修复设计进行验证,还可以运用于未被列入国保、建造时间不详的石阙的“年龄”推测。

5.1 用设计规律推论无法鉴龄的石阙

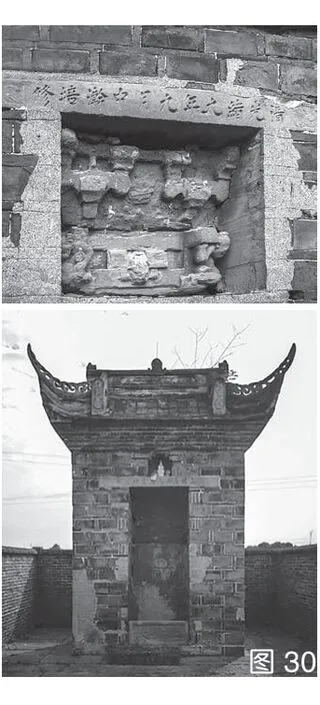

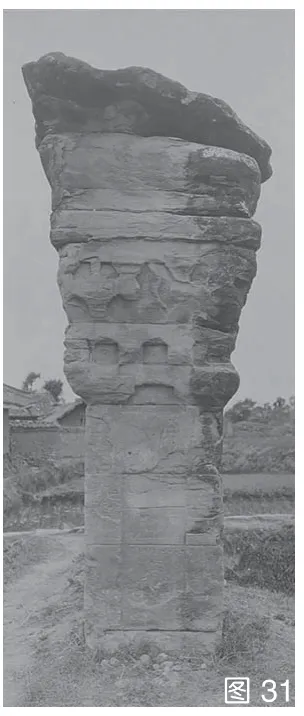

目前保留的石阙中,除冯焕阙、樊敏阙、高颐墓阙等几个阙有明确纪年可查外,其余的阙确切的建造年代均尚待考证。考古学者正利用阙主身份和生卒年月进行研究以便确认建造年代。本文通过对石阙形式分期的总结推演其设计规律,对于无法鉴龄的石阙,可以根据阙身的设计特点,推测其建造年代的相对排序。即使是严重残缺的阙,只要其仍保留了部分的阙身信息,也可以用总结的设计规律推测大致建造时代:(1)蒲家湾无铭阙不知建造年代,其与沈府君阙类同,但题材相对有异。尤其是出现了沈府君阙没有、但武梁祠上却有的蓂荚题材,以及侧立面的人执虎尾以救虎口之羊(这一题材在后续被发现的阙中均有沿用),可以推测蒲家湾无铭阙稍晚于沈府君阙。但其斗栱承托檐口的做法,明显早于樊敏阙和它附近的三个石阙。(2)王家坪无铭阙的建造年代被陈明达推测为晋阙。从斗栱层和斜出层脱离、介石层位于斗栱层之下枋子层之上这一特点,可以推测它与两个晋阙——赵家村东、西无铭阙建造时间相近。(3)杨公阙的设计虽然与渠县王家坪无铭阙、赵家村东、西无铭阙的外部轮廓、比例相近,但其介石层置于斜出层与斗栱层之间,可以推测为跟樊敏阙、高颐墓阙的建造时间相近。(4)关于重庆盘溪无铭阙的建造年代一直未有定论,只推测是东汉末期,其阙身雕刻信息受损严重。在20 世纪40 年代的照片中,可以看到阙身雕刻保存无多。但其完好地保留了斜出层、斗栱层、介石层、枋子层的砌筑顺序,和前文中渠县的三个晋阙相同,其斗栱与隐刻柱直接搭接的细节与赵家村东无铭阙相同(图29)。由此可以推测,盘溪无铭阙的建造年代极可能是晋代。(5)德阳上庸长阙(亦称司马孟台阙)残损过半,阙身有字“故上庸长司马君孟台神道”,清光绪九年(1883)维修时用砖亭将阙身固定,只留出立面部分残余体量。仔细观察可看出其斗栱层与枋子层相接的特点(图30),和樊敏阙、高颐墓阙手法一致。推测其建于东汉末年。(6)梓潼无铭阙能看出斗栱层下移,介石层在斜出层和斗栱层之间(图31),其结构特点和樊敏阙时期的类似,亦可推测其建于东汉末年。

图29 盘溪无铭阙Fig. 29Anonymous Que in Panxi

图30 德阳上庸长阙砖亭、仿木构信息Fig. 30Imitation of timber structure on the brick pavilion of the Que of the Shangyongchang Tomb in Deyang

图31 梓潼无铭阙Fig. 31Anonymous Que in Zitong

5.2 以设计规律对已修复石阙进行设计验证

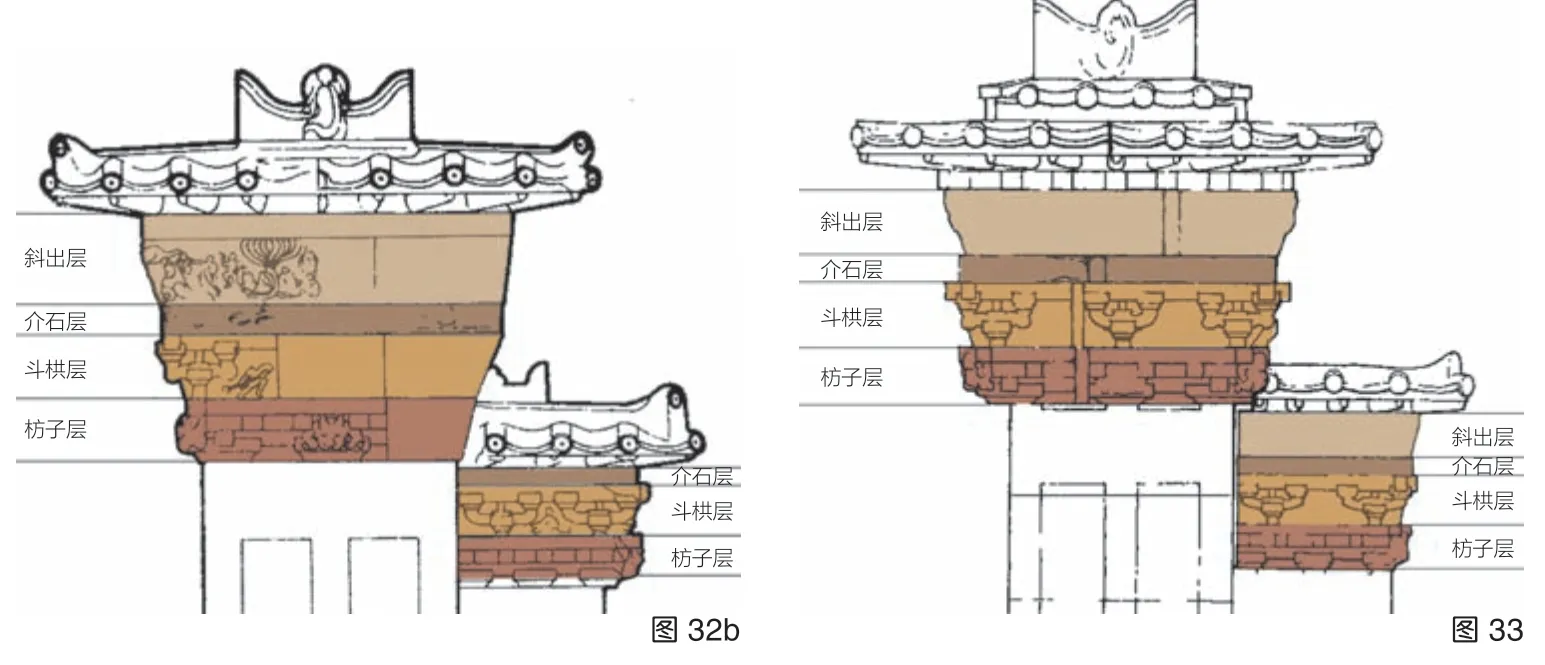

营造学社于1939 年11 月到达当时的西康省雅安地区,发现了高颐墓阙和樊敏碑,但并没有发现樊敏阙。樊敏阙当时还埋在土中,直到1957 年才被发掘修复[11]。2008 年“5.12”地震中,樊敏阙阙身被震出裂纹。目前我们看到的樊敏阙基本上是1957 年修复后的状态,子阙比例显得矮小。通常子阙的建造逻辑和母阙保持一致(这个规律是观察现存的子母阙设计总结出来的)。樊敏阙母阙的斜出层、介石层、斗栱层、枋子层的逻辑非常清晰,但子阙缺了斜出层,直接从介石层开始下接斗栱层和枋子层(图32)。目前尚未发现将介石层直接置于檐口之下的其它石阙个案。保留较好的高颐墓阙(图33)、平阳府君阙的子阙上,介石层均直接承接斜出的石刻层,其上再出挑屋盖。如果按照设计逻辑来推测,樊敏阙子阙即缺失了斜出层,导致子阙过于矮小,与母阙的比例关系失调。

图32 缺少斜出层的樊敏阙子阙,樊敏阙母阙具斜出层,子阙无斜出层Fig. 32Que of the Fan Min Tomb, where the main que has the overhanging support layer while the attached que does not

图33 高颐墓阙,高颐墓阙母、子阙均具斜出层Fig. 33Que of the Gao Yi Tomb, where both the main que and the attached que have the overhanging support layer

据最新考证,平阳府君阙是蜀汉平阳亭侯、巴西太守李福的墓阙。李福死于蜀汉延熙一年或二年(238 或239)①《绵阳县志》予记载,误将“杨”抄为“阳”,由于平阳府君阙一名沿用至今,故本文使用“平阳”二字。[12]。平阳府君阙和樊敏阙、高颐墓阙的砌筑式样同,即阙檐口下为斜出石刻层。石刻层是为了连续表达纪念性信息而出现的。目前平阳府君阙双阙(母阙)的正、反面斜出石刻层中间均出现了独立的石刻图,部分石刻图还有边框界定(图34)。按照斜出石刻层的题材雕刻逻辑,几乎不会在石刻层中间出现这种与左右毫无关联的内容,更不会在石刻层中间出现线框将雕刻独立框定。此外,正、反面的题材毫无关联,且与立面其他雕刻内容没有任何构图或内容上的联系,这与斜出层讲究的连环画般流畅的纪念性叙事相违。和樊敏阙的当代修复设计失误不同的是,平阳府君阙的现状修复保留了20 世纪初色迦兰所拍摄的状态,但此阙可能在更早时期即已发生变化。其阙身有大量佛教造像雕刻内容,造像均置于火焰型浅龛中,雕刻甚为精细,艺术水平极高(图34)。雕刻这些内容时是否曾经扰动过原始砌筑顺序(考虑到雕工立于阙前进行作业始终不太方便),或者在历史发展过程中有没有重新砌筑,造成现在难以理解的现状。

谨以设计规律提出这一疑题,期待有更多的深入研究提供更为精确的佐证。

图片来源

图1:乔雨蕾摄影

图2、图3:分别来自冯云鹏、冯云鹓《金石索》(电子科技大学出版社2017 年版)第三册345 页和第四册57 页

图4、图6 和图27 中的冯焕阙、图7 和图27 中沈府君阙、图25 和图27 中赵家村西无铭阙、图32b、图34:乔雨蕾绘制,底图分别来自重庆市文化局、重庆市博物馆、徐文彬等的《四川汉代石阙》(文物出版社1992 年版)第59 页图一四,第61 页图一八,第62 页图一九,第64 页图二三,第58 页图一一,第53 页图一、图二

图5、图8、图9、图11-图19、图22-图24、图26、图28b、图32a:冯棣摄影

图10:梁思成《梁思成全集:第三卷》(中国建工出版社2001 年版)第219 页图75-3

图20、图33、图27 中的高颐墓阙:乔雨蕾绘制,底图来自梁思成《梁思成全集:第四卷》,(中国建工出版社2001 年版)第34 页图第七图

图21:来自重庆市文化局、重庆市博物馆、徐文彬等的《四川汉代石阙》(文物出版社1992 年版)第121 页图一四二

图28a:https://www.douban.com/note/668336836/?cid=53561344

图29:来自张孜江、高文《中国汉阙全集》(中国建筑工业出版社2017 年版)第398 页

图30: http://www.chengdezq.com/bbs/?thread-1577.htm图31:维克多 · 色迦兰1914 年摄影,来自网络https://www.trueart.com/news/369726.html