山东青岛地区下白垩统辛格庄组鹦鹉嘴龙新材料研究

任天龙,王旭日,黄永波,王来明,王金光,张贵丽,清格勒

(1. 山东省地质调查院 地质所,山东 济南 250013; 2. 自然资源部 地层与古生物重点实验室,北京 100037; 3.中国地质科学院 地质研究所,北京 100037; 4. 内蒙古自然博物馆 研究保护部,内蒙古 呼和浩特 010020)

鹦鹉嘴龙是一类两足行走的小型角龙类恐龙,也是东亚地区早白垩世特有的恐龙类群,目前被广泛认可的有效属种仅有1属9种[1-4]。我国鹦鹉嘴龙化石发现较早(1930年),地理分布范围较广,在山东、内蒙古、新疆、甘肃和辽宁的下白垩统中均有发现[1]。山东省内恐龙化石资源非常丰富,尤其以莱阳和诸城地区最为集中,既有数量庞大的恐龙骨骼化石,也有保存完整的大量恐龙蛋和恐龙足迹化石[5]。我国第一具保存完整的鹦鹉嘴龙骨架化石就发现于山东莱阳下白垩统青山群,并由杨钟健先生[6]命名为中国鹦鹉嘴龙(Psittacosaurussinensis)。近期,山东省地质调查院在胶莱盆地中部开展地质调查过程中,在青岛即墨地区下白垩统辛格庄组发现了一具保存部分头骨和头后骨骼的鹦鹉嘴龙化石材料。这是辛格庄组首次发现恐龙化石,也是青岛地区发现的第二具恐龙化石,为鹦鹉嘴龙的地理分布和辛格庄组的时代确定提供了重要的化石证据。

1 地质背景

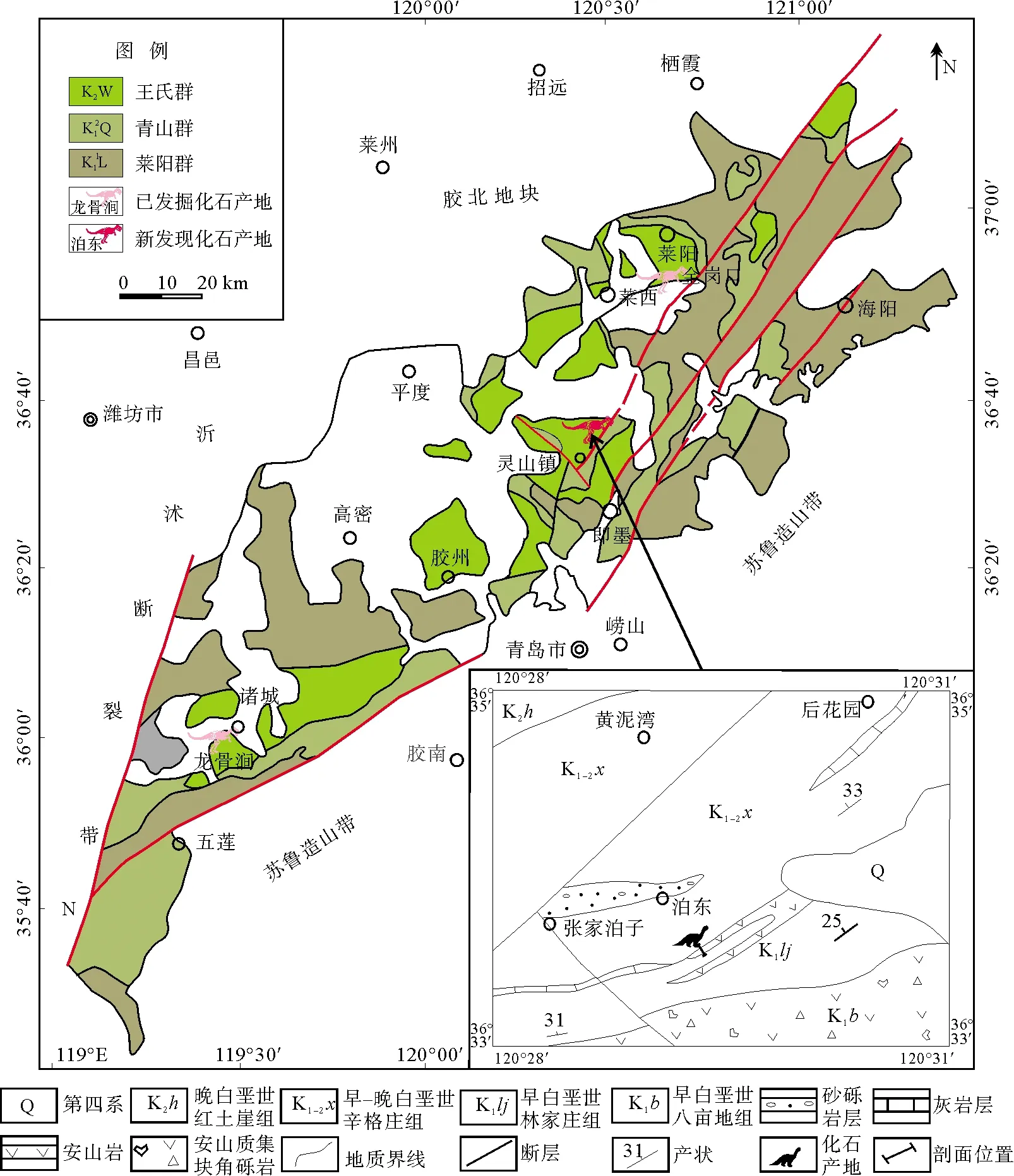

胶莱盆地为晚中生代陆相沉积-火山岩盆地,位于沂沭断裂带以东,北部为胶北地块,东南侧为苏鲁造山带[7]。盆地内断裂构造以北东向最为发育,北西向次之,少量近东西向及北北东向;地层单元由早白垩世莱阳群、青山群以及早白垩世—晚白垩世王氏群组成,其中莱阳群以河湖碎屑岩沉积为主,夹有页岩及少量火山碎屑岩;青山群为一套复杂的火山岩、火山碎屑岩夹正常沉积岩系;王氏群为河湖相红色碎屑岩沉积,夹有火山岩和火山碎屑岩[8]。新发现的鹦鹉嘴龙化石点位于青岛市即墨区灵山镇泊东村南(图1)。

图1 研究区大地构造位置及地质简图

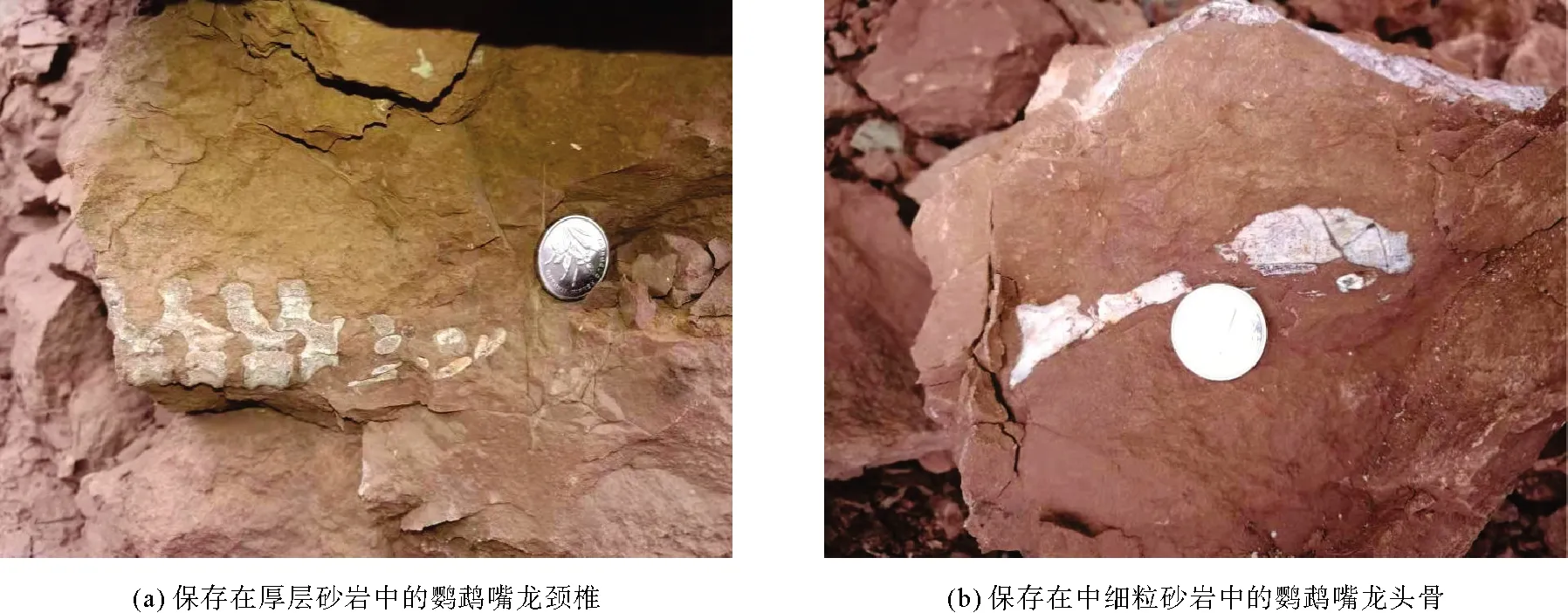

鹦鹉嘴龙化石点位于胶莱盆地中部,出露地层主要为青山群八亩地组,王氏群林家庄组、辛格庄组及红土崖组。鹦鹉嘴龙化石赋存于王氏群辛格庄组底部,化石层主要有两层,岩性为灰紫色厚层细砂岩和中细粒砂岩(图2)。

图2 保存在围岩中的鹦鹉嘴龙化石

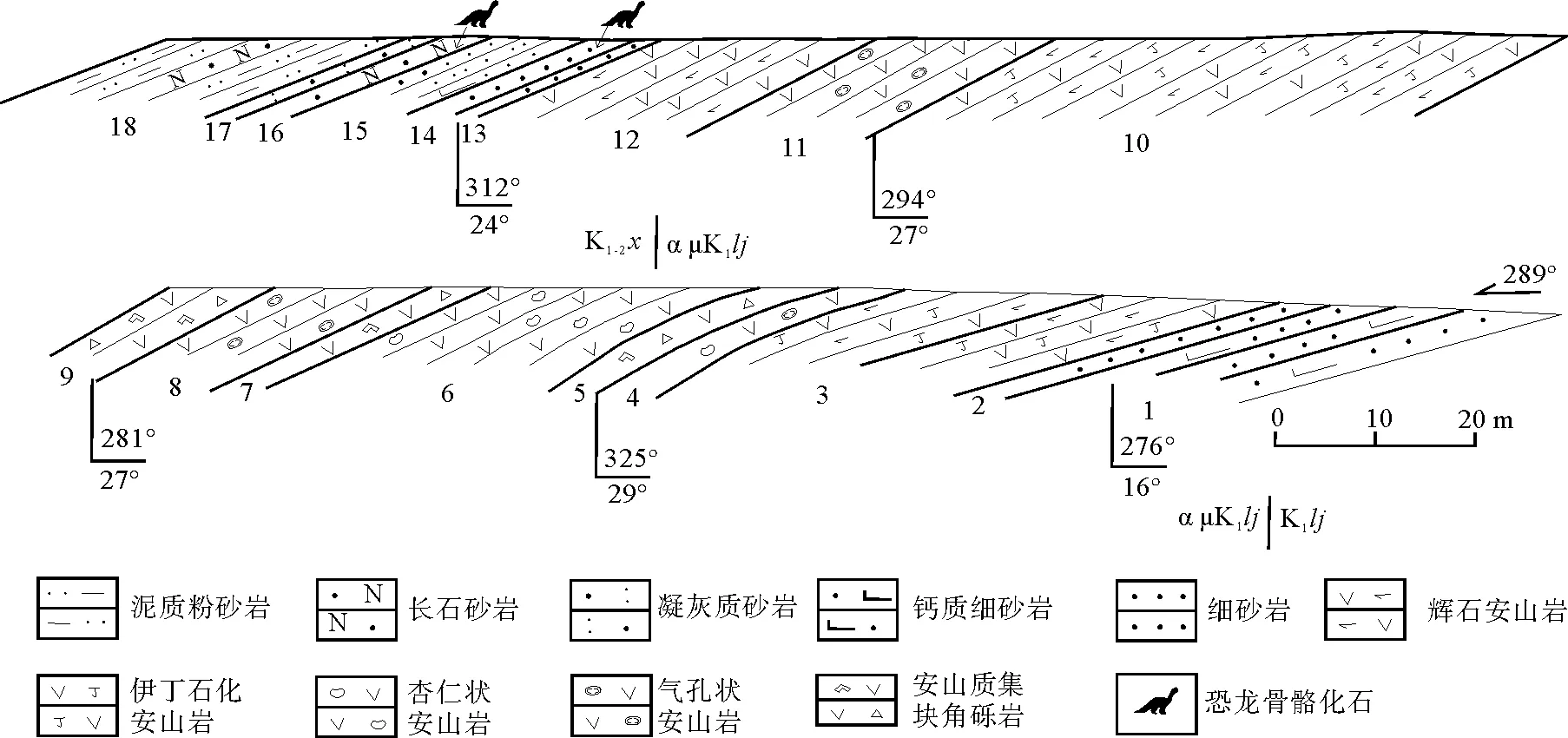

鹦鹉嘴龙化石赋存层位实测剖面如图3所示,具体剖面描述如下:

未见顶

王氏群辛格庄组(K1-2x)

18. 灰紫色泥质粉砂岩(层厚1~1.2 m)与灰紫色中厚层细粒长石砂岩(0.3~0.5 m)组成的韵律

6.5 m

17. 灰色、灰紫色凝灰质砂岩,含少量砾岩透镜体

0.4 m

16. 灰紫色中厚层中细粒长石砂岩,见骨骼化石

1.2 m

15. 灰紫色细砂岩、粉-细砂岩夹少量的钙质细砂岩

3.6 m

14. 灰紫色厚层细砂岩,见相对密集的骨骼化石和少量的虫迹构造

1.8 m

13. 紫色薄层细砂岩夹凝灰质砂砾岩,局部见砾岩透镜体

0.7 m

--------整合--------

下伏地层为林家庄组火山岩夹层(α μK1lj)

12. 灰黑色块状含少量杏仁辉石安山岩

10.0 m

11. 灰黑色气孔状安山岩,顶部发育不规则灰紫色砂岩脉

8.2 m

10. 灰绿色伊丁石化辉石安山岩

33.8 m

9. 灰紫色安山质集块角砾岩,集块大者15 cm,含量10%~15%,角砾含量40%~50%

4.9 m

8. 灰绿色杏仁状安山岩,杏仁体呈扁长状、椭圆状,长轴具明显定向,大者可达3 cm

6.5 m

7. 灰紫色安山质角砾集块岩,集块大者可达1 m,含量25%~35%,角砾15%~20%

2.4 m

6. 灰紫色、灰色杏仁状安山岩,杏仁体呈不规则状,大者达1 cm,含量15%~20%

8.6 m

5. 灰绿、灰黑色安山质集块角砾岩,集块大者可达15 cm,角砾含量30%~40%,集块含量10%~20%

2.5 m

4. 灰绿色气孔、杏仁状辉石安山岩,杏仁体较小,气孔大者可达3 mm,含量10%~15%

1.8 m

3. 灰绿色伊丁石化辉石安山岩,发育球形风化

11.6 m

--------整合--------

下伏地层为王氏群林家庄组(K1lj)

2. 灰紫色中厚层块状细砂岩,上部偶见气孔状安山岩砾石,顶部见10 cm的接触烘烤边

1.2 m

1. 浅灰红色中层(单层厚20~30 cm)钙质细砂岩,虫迹发育

7.5 m

图3 山东青岛灵山镇鹦鹉嘴龙化石层位实测地层剖面图

2 技术方法

1) 化石修复和图片处理。在Olympus SZX10双目实体显微镜下,使用碳钢针进行手工修复,移除围岩,使得化石形态充分暴露。化石修复后,使用Sony ILCE-6400M数码相机进行化石拍照,借助Photoshop 软件进行照片处理和排版、Coreldraw软件绘制地质图和剖面图。

2) CT扫描和三维重建。在中国地质科学院地质研究所CT扫描实验室,对标本进行了CT扫描和三维重建工作。扫描仪型号为尼康XTH 225ST。头骨扫描电压140 kV,电流115 μA,扫描精度78.2 μm;后肢扫描电压155 kV,电流120 μA,扫描精度56.8 μm;颈椎扫描电压155 kV,电流120 μA,扫描精度47.6 μm;肩胛骨扫描电压140 kV,电流115 μA,扫描精度81.4 μm。每件样品均生成3 141张二维切面图。三维重建软件为VGStudio Max 3.0。

3 系统古生物学

恐龙 Dinosauria Owen, 1842

鸟臀类 Ornithischia Seeley, 1888

角龙类 Ceratopsia Marsh, 1890

鹦鹉嘴龙科 Psittacosauridae Osborn, 1923

鹦鹉嘴龙属PsittacosaurusOsborn, 1923

中国鹦鹉嘴龙PsittacosaurussinensisYoung, 1958

化石材料关联保存的部分头骨、7节颈椎、15节背椎、14条肋骨以及肱骨近端,缺失远端的肩胛骨、肠骨前部和远端的坐骨,完整的股骨、胫骨、腓骨、跗跖骨近端和6个趾节。标本保存于山东省地质调查院,标本号:SDIGS-V10。

产地和层位山东省青岛市即墨区灵山镇泊东村,下白垩统辛格庄组。

鉴定特征吻骨前视呈倒三角形向吻端扩展,腹缘低于上颌齿列;前颌骨不具牙齿,与颧骨直接接触,且侧面扁平;上颌骨外侧面没有凹槽和瘤突;齿骨边棱突不发育;颧骨具有明显的颧骨突;上隅骨大于隅骨;上颌骨和齿骨牙齿的数量和尺寸近似;下颌牙齿舌侧齿冠中部具有明显的中脊和釉质层。

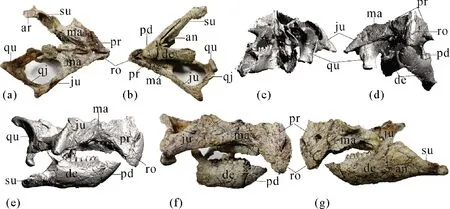

特征描述头骨多数骨骼原位保存,顶部和后部缺失。尽管化石修复过程中已把头骨围岩完全清除,头骨各部分特征均可直接观察识别,但由于化石照片不能充分清晰地表现不同角度的形态特征,故通过CT扫描和三维重建补充说明。头骨最宽处约115 mm,从吻骨到颧骨突长约95 mm(图4)。吻骨前视整体呈三角形,向吻侧突出,背部逐渐收缩变尖,腹缘较薄呈弧形扩展,后缘与前颌骨未愈合。

an—隅骨;ar—关节骨;de—齿骨;ju—颧骨;ma—上颌骨;pd—前齿骨;pr—前颌骨;qj—方颧骨;qu—方骨;ro—吻骨;su—上隅骨;比例尺均为50 mm(a)头骨化石顶视图;(b)头骨化石腹视图;(c)头骨三维重建后视图;(d)头骨三维重建前视图;(e)头骨三维重建右侧视图;(f)头骨化石右侧视图;(g)头骨化石左侧视图

前颌骨背侧和前侧边缘缺失,整体呈片状,无牙齿;侧视背缘向后侧逐渐膨大并增厚,向吻部强烈收缩;侧面比较平坦;腹缘平直。左侧前颌骨中部有一开孔,而保存完好的右侧没有,由此判断该孔为后期损坏形成。内侧视前颌骨与上颌骨完全愈合,而外侧视能见到明显的缝合线。

上颌骨外侧视呈三角形,向背侧逐渐收缩变窄,顶部被前颌骨后腹缘和颧骨前腹缘覆盖;神经窝纵向排列,最后的神经窝最大,呈椭圆形。

颧骨整体呈带状前后延伸,外侧视腹缘较平直;背缘近吻端有1凹陷,近中部向内侧稍微翻转,向背腹侧倾斜收缩;前缘向前背侧倾斜延伸;后视可见近后端向内侧延伸的棒状突,此棒状突从近中部向背腹侧明显分叉;颧骨突发育明显,位于颧骨后端,并向后侧稍微倾斜。

方骨呈弯曲的长方形,上宽下窄,上部骨片向内侧延伸较长,方骨窝光滑近椭圆形;方骨的下部呈短的矩形。

前齿骨前视呈盾状,上缘较宽,向下逐渐收缩变窄;侧视呈三角形,与齿骨接触边缘较直;前后宽度明显小于上下高度;外表面上部布满大小不等的浅窝和沟痕;前齿骨与齿骨未愈合,接触面粗糙,骨缝明显。

齿骨保存完整,侧视整体呈长方形,前后方向延伸;侧面靠近背部向内倾斜扩展,可见成排的小圆形营养孔;靠近下部骨体比较平坦,腹缘平直;后缘整体较直,仅在顶部向后背方向延伸至隅骨背前方。

隅骨保存完整,前缘较直,与齿骨紧密相连;后缘向后腹侧延伸变窄,与上隅骨呈锯齿状连接。

上隅骨保存完整,侧视整体呈长条状与隅骨紧密相连;前部较直,呈粗棒状;靠近后部发育小的外侧突,稍微向后侧延伸;最后部分侧缘紧邻外侧突发育明显凹陷,内侧强烈扩展呈半圆形,半圆形骨片上部覆盖梯形的关节骨。内侧视,1长椭圆形的下颌收肌窝从上隅骨后突前缘一直穿过隅骨,延伸至齿骨近中部。

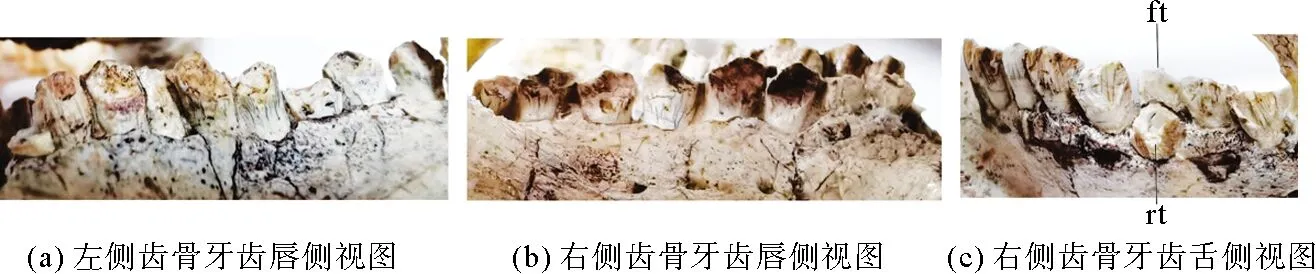

ft—功能齿;rt—替换齿;比例尺均为10 mm

牙齿仅出现于上颌骨和齿骨。上颌骨明显具有上下排列的两排牙齿,每排密集排列8颗牙齿。上颌骨外侧功能齿均未保存,仅保留齿槽。左右上颌骨内侧在功能齿下方均发育1排替换齿。左上颌骨内侧仅第3颗替换齿保存,其余替换齿未保存。右上颌骨内侧仅第6和第8颗替换齿保存。根据保留的3颗替换齿和其余替换齿印痕判断替换齿仍未完全出露,牙齿尺寸明显小于上排出露的功能齿,替换齿舌侧面棱脊发育不明显。齿骨牙齿保存较好,外侧视左齿骨保留9颗牙齿(图5(a)),右齿骨保留8颗牙齿(图5(b))。内侧视虽无法准确判断是否具有像上颌骨一样的替换齿,但根据右齿骨第6颗牙齿位置明显保存1颗与上排外侧牙齿呈上下叠置、内外并列的替换齿(图5(c)),因此推测下颌骨同样具有替换齿。下颌牙齿均有明显的磨蚀,前后几颗牙齿尺寸稍小于中间几颗,唇侧齿根比较光滑,齿冠明显向舌侧倾斜,不具釉质层;舌侧齿根也比较光滑,齿冠稍微向唇侧倾斜,具有明显的釉质层,齿冠中间均发育一条明显的中脊,两侧各发育一条次级脊。

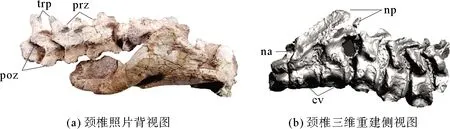

cv—颈椎;na—神经弓;np—神经棘;poz—后关节突;prz—前关节突;trp—横突;比例尺均为20 mm

7节几乎关联保存的颈椎(图6)。由于前部颈椎被围岩和分散保存的部分头骨覆盖,无法确定椎体侧面和神经棘特征,故通过CT扫描和三维重建揭示补充。颈椎其中第1节为寰椎,椎体明显小于其它颈椎,并且结构简单,椎体腹侧不发育棱脊,背侧无椎弓和神经棘。第2节为枢椎,椎体长高接近,均约5 mm。枢椎的椎体前缘环棱强烈发育,几乎达到椎体中部;椎体侧面光滑,靠近腹缘凹陷;椎体后缘环棱稍微发育;椎体腹缘收缩成1棱脊;椎管近圆形,高度接近椎体高度;神经棘发育明显并强烈后倾,末端延伸超过后1节椎体的后关节面,神经棘顶端横截面为三角形。第3节椎体前后边缘环棱明显;椎体侧面光滑,靠近腹缘凹陷;腹缘收缩成一条棱脊;前关节突不如后关节突发育,向背前方延伸,未超过椎体前关节面;后关节突强烈向背后方延伸,几乎延伸至后1节椎体的前关节面,神经棘发育不明显,仅见细小棒状凸起。后3节椎体高度超过长度,前后缘环棱强烈发育;椎体侧缘光滑内凹;腹缘棱脊逐渐由细变粗;前关节突大小和形状近似,向后逐渐前倾;后关节突大小和形状近似,均延伸至紧邻椎体的中部;神经棘均未保存,根据印痕判断发育不明显。前部颈椎的椎弓横突位于椎弓与椎体连接处。第7节颈椎椎体保存较差,但椎弓横突保存完整,位于椎弓中部,并且明显大于前部的椎弓横突。

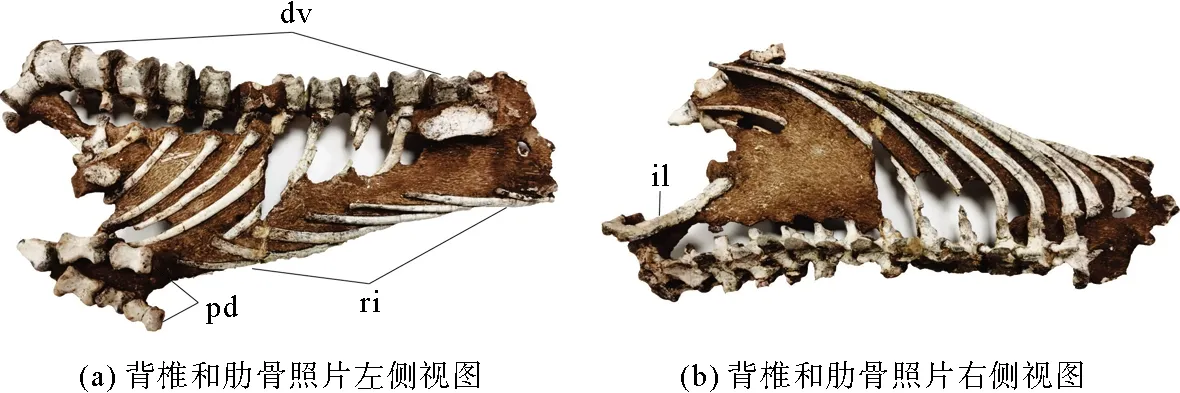

dv—背椎;il—肠骨;pd—脚趾;ri—肋骨;比例尺均为20 mm

15节关联保存的背椎中,最前边2节和最后1节背椎保存不完整。其余3~14节保存较好的背椎椎体的长度为9~13 mm,椎体高度也在9~13 mm之间,从前到后逐渐变大(图7)。前部3~8节背椎椎体长稍大于高,后部9~14节背椎椎体高稍大于长,第14节背椎椎体最为强壮。每个椎体前后关节面均稍微内凹;椎体两侧比较光滑,并稍微内凹;椎体前后缘均有发达的环棱,表面比较粗糙。保存较好的前10节椎体腹面强烈收缩成1条粗脊,因此其椎体横切面呈椭圆形,后2节椎体腹面收缩变弱,导致椎体横切面呈近圆形。背椎的神经棘发育,与椎体近等高,均稍微向后倾斜至后1节椎体的中部。神经棘整体呈板状,顶端明显膨大。第8~10节背椎保存完整的神经棘顶端膨大尤为显著。保存较好的前8节背椎两侧的椎弓横突比较发达并稍微向后侧延伸,但未延伸至后关节突的关节面,后4节背椎的椎弓横突发育相对较弱,并且侧向延伸。每节背椎的前后关节突大小相同,前1节背椎的后关节突叠压在紧邻的后1节背椎的前关节突之上。背椎的椎体横突均发育较弱,其横切面呈椭圆形。

保存14条肋骨(图7)。第1条肋骨保存长度约25 mm,宽度约2.5 mm,推测为颈肋。第2条肋骨保存长度约56 mm,宽度约4 mm。第3条肋骨保存长度约71 mm。第4~11条肋骨均与椎体关联并完整保存,长度在70~110 mm之间,近端粗壮并向下弯曲,向远端变直并逐渐收缩成棒状。后3条肋骨近端弯曲不明显,长度明显缩短。最后1条肋骨长约25 mm,中间细,两端宽,推测为荐肋。所有肋骨背面光滑,第4~8条肋骨后侧面发育明显的边缘小棱和浅沟。根据保存较好的第6条肋骨判断,肋骨为双头型。肋骨头和肋骨结节发育,前者明显小于后者。

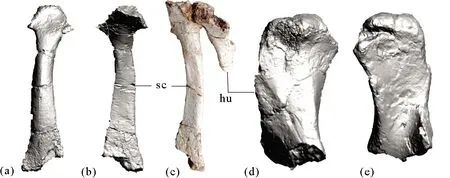

肩胛骨几乎完整保存,近端和远端稍微缺失,保存长度约72 mm,骨柄厚实,远端扩展(图8(a)~8(c))。肱骨仅保留近端,三角肌脊强烈扩展,因此肱骨近端呈长方形(图8(c)~8(e))。

hu—肱骨;sc—肩胛骨;比例尺均为20 mm

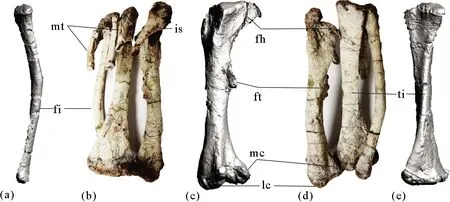

图9为后肢骨骼照片和三维重建图,腰带仅保留左侧肠骨前部和坐骨近端(图7(b)、9(b))。肠骨前部保留长度约41 mm,呈梯形向前端逐渐收缩。肠骨外表面明显内凹,背缘向中部逐渐隆起,腹缘平直。耻骨突稍微向前腹侧延伸。坐骨近端保存长度约38 mm。近端骨体厚实,明显膨大,但未见分叉。近端内侧具有纵向发育的卵圆形开孔,孔以下部分骨干明显收缩变窄。

fh—股骨头;fi—腓骨 ft—第四转子;is—坐骨;lc—外髁;mc—内髁;mt—跗跖骨;比例尺均为20 mm

后肢股骨、胫骨、腓骨、距骨、跟骨与跗跖骨的近端关联保存(图9(b))。由于后肢骨骼关联保存,化石照片不便于展示具体特征,故通过CT扫描和三维重建分别展示。股骨几乎完整保存,长度约为93 mm,骨干较直。股骨头强壮,侧向延伸与股骨长轴形成大的钝角。第4转子发育,长度约为17 mm,靠近股骨内侧,并稍微向内侧弯曲,远端延伸至接近股骨中间部位。第4转子中间部分与股骨骨干形成一个椭圆形凹陷。股骨远端内髁比外髁更为发育,髁间沟较宽,约与外髁关节面等宽(图9(b)~9(d))。

胫骨保存完整,长度约100 mm,骨干较直。近端关节面膨大呈半圆形,关节面长约26 mm,中部宽约11 mm。远端关节面膨大更为明显,关节面长约33 mm,中部宽约18 mm(图9(b)、9(d)、9(e))。

腓骨保存完整,长度约99 mm,骨干呈弧形弯曲,宽度约为胫骨宽度的一半。近端稍微膨大呈半圆形关节面,远端膨大呈半球形关节面(图9(a)、9(b)、9(d))。

距骨和跟骨游离保存于跗跖骨与胫腓骨之间,两者大小和形状近似,表面粗糙,边缘不规则,大致呈半球形。

保存4枚跗跖骨近端。第1跗跖骨近端稍微扩展,骨体较薄。第2跗跖骨最为粗壮,第3跗跖骨与第2跗跖骨宽度近似,近端扩展不明显,第4跗跖骨近端稍微扩展,骨干稍微弯曲(图9(b))。

后肢保留2个趾骨,共6个趾节(含1爪节)。趾节表面光滑,中间收缩,前后关节面光滑,屈肌结节和外侧关节窝发育明显。爪节呈楔形向末端逐渐收缩(图7(a))。

4 讨论

山东省内恐龙化石资源丰富,但主要分布在胶莱盆地北部的莱阳和南部的诸城地区,中部的青岛地区仅在下白垩统青山群八亩地组发现过小型鸟脚类恐龙化石[9]。山东省地质调查院在青岛市即墨区灵山镇下白垩统辛格庄组发现的恐龙化石具有鹦鹉嘴龙的典型特征,如吻骨前视呈倒三角形向吻端扩展,腹缘延伸超过下颌吻端;前颌骨不具牙齿;上颌骨和齿骨牙齿数量和尺寸近似;下颌牙齿舌侧齿冠中部具有明显的中脊和釉质层;颧骨具有明显的颧骨突。鹦鹉嘴龙是角龙类比较原始的单系类群,目前广泛认可的仅有1属9种。青岛即墨地区发现的鹦鹉嘴龙化石新材料保存的头骨部分骨骼愈合较好,牙齿磨蚀面明显,个别替换齿已完全出露并替换对应的功能齿,说明其已达到或接近成年个体。新材料的前颌骨与颧骨直接接触,不同于蒙古鹦鹉嘴龙(Psittacosaurusmongoliensis)、内蒙古鹦鹉嘴龙(Psittacosaurusneimongoliensis)、梅勒营鹦鹉嘴龙(Psittacosaurusmeileyingensis)和阿弥陀佛鹦鹉嘴龙(Psittacosaurusamitabha)的前颌骨与颧骨被上颌骨-泪骨分开。新材料颧骨突发育明显,不同于鄂尔多斯鹦鹉嘴龙(Psittacosaurusordosensis)的颧骨突发育不明显。新材料的前齿骨前后向长度明显小于背腹向高度,不同于西伯利亚鹦鹉嘴龙(Psittacosaurussibiricus)的前齿骨前后向长度大于背腹向高度。新材料缺少新疆鹦鹉嘴龙(Psittacosaurusxinjiangensis)上颌牙齿齿冠近圆形并且具有侧向弯曲齿脊的特征;缺少马鬃山鹦鹉嘴龙(Psittacosaurusmazongshanensis)和陆家屯鹦鹉嘴龙(Psittacosauruslujiatunensis)上颌牙齿明显的三叶式齿冠特征。新材料与莱阳地区发现的中国鹦鹉嘴龙(Psittacosaurussinensis)特征最为相似,如吻骨腹缘低于上颌齿列;前颌骨与颧骨直接接触,且侧面扁平;上颌骨外侧面没有凹槽和瘤突;齿骨边棱突不发育;上隅骨大于隅骨。因此可以作为中国鹦鹉嘴龙新材料。

中国鹦鹉嘴龙的发现时间较早,化石材料较多,但是此前仅发现于山东莱阳早白垩世青山群[10]。目前其它鹦鹉嘴龙的分布范围大都非常局限,如梅勒营鹦鹉嘴龙仅发现于辽宁朝阳的九佛堂组[11],马鬃山鹦鹉嘴龙仅发现于甘肃马鬃山新民堡群[12],鄂尔多斯鹦鹉嘴龙仅发现于内蒙古鄂尔多斯的伊金霍洛组[13],西伯利亚鹦鹉嘴龙仅发现于俄罗斯西伯利亚的Shestakovo地区的Ilek组[14],陆家屯鹦鹉嘴龙仅发现于辽宁北票的义县组[15],阿弥陀佛鹦鹉嘴龙仅发现于蒙古Tsagan Nor盆地的Andakhudunk组[16]。而蒙古鹦鹉嘴龙作为鹦鹉嘴龙属的模式种,自1931年首次被发现于蒙古Artsa Bogdo盆地的Oshih组和Tsagan Nor盆地的Andakhudunk组[17],此后在俄罗斯西伯利亚Mariinsk市Shestakovo地区的Ilek组、中国内蒙古鄂尔多斯的伊金霍洛组和固阳的李三沟组陆续发现大量包括不同发育阶段的骨骼化石。鹦鹉嘴龙是典型的群居型恐龙,而且此前发现的不同属种化石材料均较丰富,尤其是中国辽西地区已经发现大量保存完整,甚至成窝保存的鹦鹉嘴龙化石[18]。胶莱盆地北部莱阳和南部诸城地区均发现种类丰富、数量庞大的恐龙化石,中部青岛地区近期也发现新的鸟脚类恐龙化石。本次发现的中国鹦鹉嘴龙新材料为在胶莱盆地中部发现更多的恐龙化石提供了重要线索和依据。随着不同地点、不同层位和不同种类恐龙化石的发现,有助于更好地了解胶莱盆地及中国东部地区恐龙动物群的演化与古地理、古气候变迁之间的耦合关系。

青岛即墨地区新发现的中国鹦鹉嘴龙新材料包括关联保存的部分头骨、下颌骨及关联保存的头后骨骼,说明为原地埋藏。通过对化石产地详细地层剖面测量及区域地层对比研究,确定化石赋存层位为下白垩统王氏群辛格庄组底部。辛格庄组的地层时代目前仍存在争议,有观点认为其属于晚白垩世早期[19],也有观点认为其属于早白垩世晚期[20]。此前辛格庄组发现的化石以腹足类、双壳类和介形虫为主,但上述化石延续时限较长,对论证时代意义不大。在诸城前曹发现的延吉叶肢介动物群虽然可以反映辛格庄组可能属于早白垩世,但是少数延吉叶肢介也可能延续至晚白垩世早期[21]。而鹦鹉嘴龙是东亚地区早白垩世特有的角龙类群,生存时代仅限于早白垩世的欧特里夫到阿尔必期[1]。因此,中国鹦鹉嘴龙新材料的发现为辛格庄组属于早白垩世提供了确切的古生物化石证据。

5 结论

通过对青岛地区发现的鹦鹉嘴龙化石特征描述、CT扫描和三维重建,确定其属于中国鹦鹉嘴龙。该发现把中国鹦鹉嘴龙的地理分布范围从胶莱盆地北部莱阳地区扩展到盆地中部青岛地区,生存时代从早白垩世青山期扩展到早白垩世王氏期,并为辛格庄组地层时代确定为早白垩世提供了关键的化石证据。