中国传统舆图的制图学研究

陈忆湄 郭巍

中国传统舆图是历史时空的缩影,反映了中国历代的疆域开拓、政区规划、城市营建、江河治理、物产风貌,不同的编绘意义形成了多样的专题舆图,如天文图、疆域政区图、城图、河渠图、路程图、军事图、交通图等类型[1],凝练了古人对自然地理、体国经野①、社会人文、地产风俗等各个层面的认知,可以理解为编绘者出于不同绘制目的选择、忽略、分离、编码空间信息的结果,并通过传统形象画法、计里画方、实测经纬网、实用网格及符号画法来表达[2]。

传统舆图作为中国古代的地理制图,兼具实用意义、空间意蕴与审美意境,是古人感知空间乃至创造空间的媒介,也是凝聚编绘者空间感知与意识形态的产物,其所蕴含的图示智慧与图示力量仍有待挖掘。传统舆图有着上千年的历史积淀,蕴含着中国传统的空间认知与表达体系,这也使得舆图相较于精确的测绘地图更能形象地描绘出空间的特征与内涵。在古代,大部分舆图的绘制没有近现代科学测绘数据作为支撑,编绘者的主观意识常常影响舆图的绘制,具体的呈现方式则是编绘者以创造性的再现手法表达舆图空间内涵。以往的研究大多将舆图作为史料,研究内容聚焦于传统舆图的准确性和科学性[3],分析内容大多停留在制图表达层面,鲜少讨论舆图在感知层面的空间再现与认知层面的空间内涵。

本研究以中国传统舆图为研究对象,旨在通过解读传统舆图的图示智慧,归纳出传统舆图图示体系的解释框架,挖掘传统舆图的空间认知体系与制图学内涵,探讨传统舆图图示体系与当代地图术(mapping)的相似性,进而探索传统舆图的制图学内涵与智慧在当代制图实践中应用的可能性。

1 中国传统舆图的制图学内涵

1.1 叠加的空间视角

在传统舆图中,空间视角并不固定,编绘者不完全使用单一的空间视角绘制舆图,空间视角常呈现出叠加并置的状态,并随描绘的主体不断变化,一幅舆图常常呈现出二维平面与二维立面视角的叠加或二维与三维空间视角的叠加,空间视角在舆图画面中常常不断流转变换。这种看似矛盾的“视觉冲突”,实则是编绘者基于对所描绘空间的认知,以创造性的方式阐释遴选后的空间信息,这种掺杂着编绘者主观意识的表现手法反而有助于读图者识别不同维度的空间特征。

二维空间视角的叠加可以理解为舆图编绘者将原本折叠的空间维度在一个平面展开,并结合自身的空间认知进行重组。这种再现模式下,平面空间的地理特征与竖向空间的景观特征得以在同一幅图中展现,空间的交错和叠加提升了读图者的空间认知与空间想象。如绘于北宋宣和六年(1124年)的《鲁国之图》中,编绘者以平面视图体现城市的形态布局,以立面视图体现城市内部建筑的功能与城市周边的山形地貌,这样的再现模式下城市的空间意象跃然纸上[4](图1)。

1 《鲁国之图》中二维空间视角的叠加[4]Superposition of two dimensional perspective in the Map of State Lu[4]

二维与三维空间视角的叠加可以被认为是平立面形态与立体场景的有机组合,此类再现模式在城图、河渠图中应用最为广泛,平面的水系、道路赋予舆图张力,立体的山形地貌、城池驿站、水利工程、建筑城墙等共同赋予了舆图场景感[5]。

1.2 复合的空间要素

当代的制图学理论认为地图不仅再塑已经存在的地域物理性质(物质空间要素),还涉及各种根植于场地的隐秘力量,包括历史变迁、政治利益、人类活动等,并将其复杂且动态的关联可视化[6]。传统舆图通过对不同空间要素进行遴选,形成不同的专题舆图,进而映射出编绘者观察、感知、呈现空间信息的不同方式,而舆图编绘者对于空间信息的选择性表达与重组本身就是一项创造性的活动,传统舆图与测绘地图最大的不同之处亦在于此。舆图的编绘者不是机械客观地重现现实世界,而是通过设计和创造地图凝练出其感知的世界。

1.2.1 物质空间要素的再现

传统舆图对物质空间要素的再现包括山川、湖泊等自然地理空间要素,也包括道路交通、城市建设、农业灌溉、河工水利等人为建造或人为干预自然而形成的空间要素,两类空间要素在多数舆图中均有所体现,由编绘者加以提取并绘制出其内在的关联性。

在绘于清乾隆五十四年(1789年)的《永定河历次改移图》中,编绘者采用留白的方式,将永定河水系、河工堤坝作为绘制的主体要素,城镇、山岳等作为客体要素,通过7幅河道迁移图深刻地展示出永定河下游水系在河工水利建设影响下的变化。永定河下游水系在永定河未建堤时水网发达、河淀泊众多,永定河6次筑堤使河道不断改移,其携带的泥沙使得下游的诸多河淀泊逐渐淤为平陆,昔日的泽国逐渐变为沃野[7](图2)。在绘于清道光四年(1824年)的《六省黄河埽坝河道全图》中,查灵湖至西宁府段中蜿蜒曲折的黄河河道是连接画面的主体,编绘者以山形地貌与黄河河水的变化突出了这一地区的显性地理空间特征(图3)。

2 《永定河历次改移图》中永定河下游的变化 [7]Changes of the lower reaches of Yongding River in the Map of Yongding River Changes[7]

3 《六省黄河埽坝河道全图》查宁湖至西宁府段Chaling lake to Xining City section in Yellow River Embankment Map for Six Provinces

1.2.2 非物质空间要素的感知

传统舆图的图示方法往往具有思维性与创造性,编绘者不仅关注物质空间要素,同时也注重物质表象下潜在空间要素的挖掘。在古代,科学的测绘工具并不普及,舆图的绘制也没有统一的规范,编绘者在舆图创作中借助多样的表达方式并融入强烈的自我意识,以展现其精神世界中对非物质空间要素的感知。

首先是传统舆图中对于人文空间情景的再现。编绘者通过对种族、宗教、习俗、物产等要素的刻画阐释不同地域的人文色彩、风俗习惯,将目之所见、耳之所闻的人文空间信息转化为舆图中可读的符号、色彩、形状和线条[8]。如绘于清嘉庆二十五年(1820年)的《琼郡地舆全图》主要描绘海南少数民族以及地域风俗,其不仅描绘了海南岛的地理特征、城镇海港等物质空间要素,还再现了人文风俗景致[9],其中对海南风土人情、黎人生活习俗的描绘十分细致,囊括了性情、婚嫁、贸易、生产、采集等各个方面,综合展现了编绘者对琼郡地理地貌与人文社会层面的认知(图4)。

4《琼郡地舆全图》中物质空间要素与人文空间要素的再现Reproduction of material space elements and humanistic space elements in the Complete Map of Hainan Island

其次是传统舆图中对于群体性空间认知的再现。在中国传统哲学思想与空间营建体系[10]的影响下,国人的意识中潜移默化地形成了中轴对称、山水融合的群体性空间认知,但在实际的营建中,并非所有的空间规划都能如此理想化,舆图在绘制时更倾向于表现意识层面的地域群体空间观念而非现实层面的精确空间形态。马克·蒙莫尼尔曾对地图下过定义:“地图并不是客观地理的再现物,它只是一种中介,人们通过它引导或获得对世界的理解。”[11]舆图中普遍存在的空间形态的“形变”看似不科学,实则蕴含着传统的空间价值观念,反而更易被读者解读。如绘于清道光二十六年(1846年)的《宁郡地舆图》(图5-1)与绘于清末民初(具体成图年份不可考)的《宁波府城厢水陆舆图》(图5-2),虽然两幅宁波舆图均未附方位与图例,但两幅舆图中的城市轴线与朝向却近乎相同,同时两幅舆图中的宁波城市形态与布局较为方正,而宁波城实际的空间格局则与方形相去甚远(图5-3),因此两幅舆图更像是凝练了编绘者乃至地域群体意识的宁波城认知性地图,而非客观重现城市肌理与形态的测绘地图。此外,两幅舆图虽出自不同编绘者与年代,却使用了类似的表现手法,可认为后人在绘制舆图时,间接认同了前人描绘宁波城时带入的主观性色彩。

5 不同时期的宁波城图像及其城市轴线Images of Ningbo City and urban axis thereof in different periods5-1《宁郡地舆图》Map of Ningbo5-2《宁波府城厢水陆舆图》Land and Water Map of Ningbo5-3 20世纪60年代的宁波城卫星影像Satellite image of Ningbo City in the 1960s

6《慕陵风水加堆土山(地盘样)》[14]Map of Muling Geomantic Mounds Plan[14]

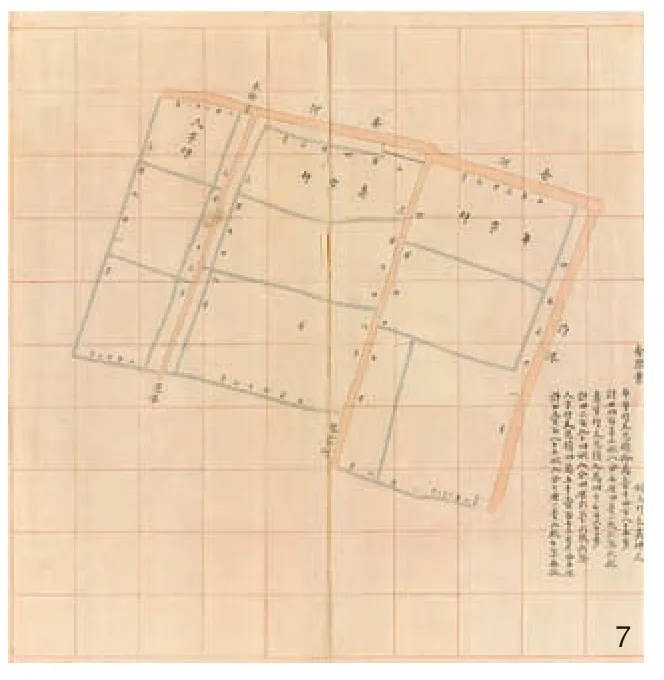

7《江阴县沙洲图》(局部)Maps of Shazhou in Jiangyin County (partial)

最后是传统舆图中基于人与空间互动的测量。Corner等[12]认为传统的测量源于社会性与象征性,测量单元源于劳动力、身体和场地之间的相互关系,这种测量建立了人与大地的内在联系,是一种自下而上的“诗意”的测量,而现代的测量方式则是一种自上而下标准化的测量,如国际标准测量单位米(m)由光速定义,测量方式遵循客观化、程式化的技术准则,虽然具有普适性,却也似乎隔绝了人与土地的联系。中国传统形势说中的“百尺为形,千尺为势”②是古人基于风水理论对人居环境的测量、设计与经营[13],古人从风水形势的角度以百尺平格网丈量土地并进行空间尺度的推敲与布局,在形势理论的测量模数下,设计者可以在绘制舆图时带入自身对空间的感知,直观地把握建筑群体与外部空间的关系,如绘于清咸丰四年(1854年)的《慕陵风水加堆土山(地盘样)》中,设计者利用平格网推敲陵寝空间方案(图6)。在古代,土地的测量与实际的空间使用紧密联系,由此发明了测量工具“步弓”③,在绘于清光绪六年(1880年)的《江阴县沙洲图》中以“步弓”测量圩田土地(图7),这样的测量方式因结合身体劳动力与实际生活经验而具有交互性与实用性。

1.3 融合的描绘层次

传统舆图以中国传统绘画作为媒介,使得其图像组织在表达层面更具融合性,这种融合性削弱了舆图因组织不同尺度、不同类型空间要素主体而产生的视觉冲突,赋予舆图一种浑然天成的观感,使得舆图能够融合更多样的描绘层次,建构更深层次的空间认知,展现更具想象力的空间画面。但在描绘层面,舆图相较于绘画仍有其独特性,舆图的呈现往往与编绘者主观遴选的空间要素有关,各类要素的组合与呈现方式往往不拘泥于某种特定的表现风格或统一的空间比例关系。如绘于明嘉靖二十三年至二十四年(1544—1545年)的《西域土地人图》中,编绘者对山川、城镇、物产、种族、宗教、习俗等要素采用了类似于“拼贴”的表现手法将其组织在舆图中,多种空间要素主体的描绘未采用统一的比例关系,编绘者将人物要素放大,突出展示了西域族群间耕作方式、交通方式、衣着服饰等方面的差异,这种不协调的比例关系在绘画媒介的作用下被削弱,反而强调了编绘者对西域各族群间文化多样性的认知。图中另有形态各异的城镇、多元的异域建筑等空间要素,这些空间要素以“拼贴”的方式与地理、人物要素结合,对西域的风土人情进行了全面的阐释,使得全图呈现出一种浓郁的异域风情[15](图8)。

8 《西域土地人图》(局部)[1]Atlas of the Land and People in Western Regions (partial)[1]

1.4 多元的叙事表达

绘画本质上是一种基于环境的文化想象,是一种表达、建构或者象征环境的特殊方式[16]。传统舆图在将中国传统绘画作为其表达媒介的同时也具备了中国传统绘画的诸多特性,这些特性不仅仅体现在空间认知的表达层面,同样也体现在空间组织的叙事层面,透过舆图可以洞见编绘者在舆图绘制中所融入的意识形态与感情色彩。

1.4.1 画卷呈现与时空压缩

传统舆图中的时空布局与传统绘画类似,编绘者将来自不同时空的空间要素重组,在长卷中排列再现,这与西方的焦点式绘图不同,在这种时空压缩式的制图模式下,读图者能随着画面的展开感受时空的推移[17],舆图中的时空压缩包含对空间与时间2个维度的压缩。

空间维度的压缩如绘于清康熙四十二年(1703年)的《运河全图》,编绘者将京杭大运河全程河道以及运河沿线的湖泊、城镇、水利工程等人文地理景观浓缩到一幅全长16 m的舆图画卷中(图9),京杭大运河的空间走向被挤压,沿线空间要素被不完整地描绘在舆图中,这种空间的错维与挤压赋予了画面空间流动性。相比之下,测绘图、卫星影像与照片只能展示凝固的时空。

9 《运河全图》通州至天津段[18]Tongzhou to Tianjin section in the Complete Map of the Grand Canal [18]

时间维度的压缩如《琼郡地舆全图》(图4),编绘者为了更全面地展示琼地人文风俗,提取多个时序的生活景象绘制于图中,如描绘黎人婚嫁习俗的时序景象为“对歌—聘婚—结婚”。舆图中的时间压缩也表现在不同时间切片的连接上,如《运河全图》中编绘者在不同河段重点描绘的内容取自不同的时间切片[1](图9)。

1.4.2 意象再现与沉浸体验

传统舆图常常整体或局部、显性或隐性地映射编绘者主观意识形态中的空间想象与认知,具体的方式则是通过空间叙事阐释空间的功能与意义、活动与内涵等。《运河全图》中编绘者以缥缈于祥云之中的宫殿抽象性地表征京城,京城在图中仿若天宫,运河则犹如人间通往天界的河流,编绘者在《运河全图》中融入的空间想象隐喻了京杭大运河是沟通京城与江南地区的重要动脉(图9)。

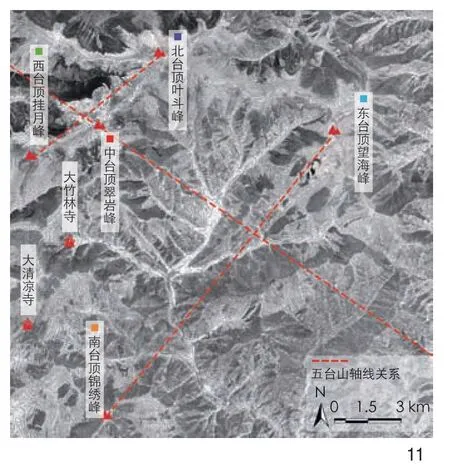

绘于五代后期至宋代初年(约947—960年)的《五台山图》详细地描绘了五台山的自然地理环境,并以夸张的比例突出了寺庙建筑,图中五台山的方位与实际方位不完全相符,空间的再现融入了编绘者的宗教认知。《五台山图》中主要展现了五台山的相对位置,并以“中台顶翠岩峰”“大圣文殊真身”“大圣文殊真身殿”为中轴线使全图呈现对称式的布局,从而突出了五台山作为文殊道场④的佛教圣地地位,画面也因此更具宗教指向性。编绘者在绘图时还十分注重逻辑性,从空间要素组织、色彩氛围渲染上都突出了五台山作为佛教圣地的地位。在空间要素组织上,画面上部融入了佛教圣迹、佛教掌故等隐喻五台山宗教内涵的图像元素,中部主要绘制寺庙建筑与山形地貌,下部绘有清晰可见的朝圣道路、朝圣使团与朝圣活动[19-20]。在色彩氛围渲染上,整幅图的色彩运用力求营造出浓厚的宗教氛围,在佛教中,色彩是一种文化符号,不同色彩在表情达意时具有特定内涵,如白色代表清净解脱,红色象征福德,橙色象征智慧,青色象征慈悲和平[21],《五台山图》中红、橙色位于画面上部和正中突出了文殊道场的神圣与福德,青色、白色位于两侧的下部象征受福德的芸芸众生,色彩在图中的占比、分布与舆图的构图、空间要素组织高度契合。在这样的画面组织与色彩运用下,圣境之感在图中油然而生。因此《五台山图》不仅是展示五台山风物、地貌的实用性舆图,更是一幅融绘了宗教信仰的五台山朝圣舆图,传统的图示力量还推动了文殊信仰的传播[22](图10、11)。

10 《五台山图》中的佛教圣迹、朝圣人群与宗教色彩[23]Buddhist relics, pilgrims and religious colors in the Map of Mount Wutai [23]

11 卫星影像中的五台山与现存寺庙的位置Satellite image of Mount Wutai and existing temples therein

2 传统舆图与当代制图结合的应用探索

2.1 传统舆图与mapping的关联性分析

通过解析传统舆图的图示体系,可将舆图的图示特征总结为叠加的空间视角、复合的空间要素、融合的描绘层次、多元的叙事表达,这些特征与作为当代地理制图学核心的mapping有着内在的一致性。具体体现在哲学家Casey[24]将mapping的图示特征同样归纳为相似的4个层面:确定所描绘的地理区域与所使用的空间视角(mapping of);确定描绘区域内需要展现的特定地点或事物(mapping for);将复杂的空间体验重组并映射于地图中(mapping within);将主观意识与大地融合,成为大地风景的一部分,并将这种沉浸式的空间感知再现于地图中(mapping out)。

mapping在景观以及设计领域的定义、作用与方法尚未形成一致见解[25],在韦氏英语词典中,mapping被解释为“制作地图的行为或过程”,个体行为具有主观性,因此不同的人绘制出的mapping图纸也截然不同。从此定义可以看出mapping与力求精确绘制地理空间的科学测绘以及中国传统舆图等不同类型的地图存在包含关系,因此mapping虽是舶来品,却可以和传统舆图建立联系。

在设计领域,Conner对于mapping的探讨最具影响力,他认为mapping除上文中所指出的图示特征外,还具备主观性与创造性的内在特质[6],受其思想的影响,mapping在设计领域常被用作规划设计者认知空间乃至创造空间的媒介。mapping从地图学发展而来,融合了地理、艺术、设计、社会等多领域学科知识,在反映地理信息的同时更注重主动地折射出空间表象下深层次的空间内涵[26],这些空间信息构建出编绘者或抽象或具象的潜意识,是编绘者对于所描绘空间的感性认知,甚至融入了编绘者对所描绘空间的创造意识。传统舆图与此十分类似,在古代,大部分舆图的绘制往往缺少科学测绘数据作为支撑,其绘制的核心目的也不在于精确地再现客观世界,这也就意味着编绘者的主观能动性在舆图的绘制中发挥着重要的作用。透过舆图,读图者可以看到编绘者借助传统舆图构建的世界,因此主观性与创造性同样也是传统舆图的内在特质。综上所述,传统舆图与mapping在图示特征与内在特质2个层面的相似性都使得在mapping中运用传统图示智慧成为一种可能。

2.2 传统舆图与mapping的综合性应用

前文的研究已初步厘清了传统舆图的图示内涵与图示体系,并以此为基础探讨了将之应用于mapping的可能性,但传统舆图的图示内涵与图示智慧能否在mapping中延续,仍需实例验证,结合已有的研究基础,笔者将清西陵作为典型案例展开实证分析。

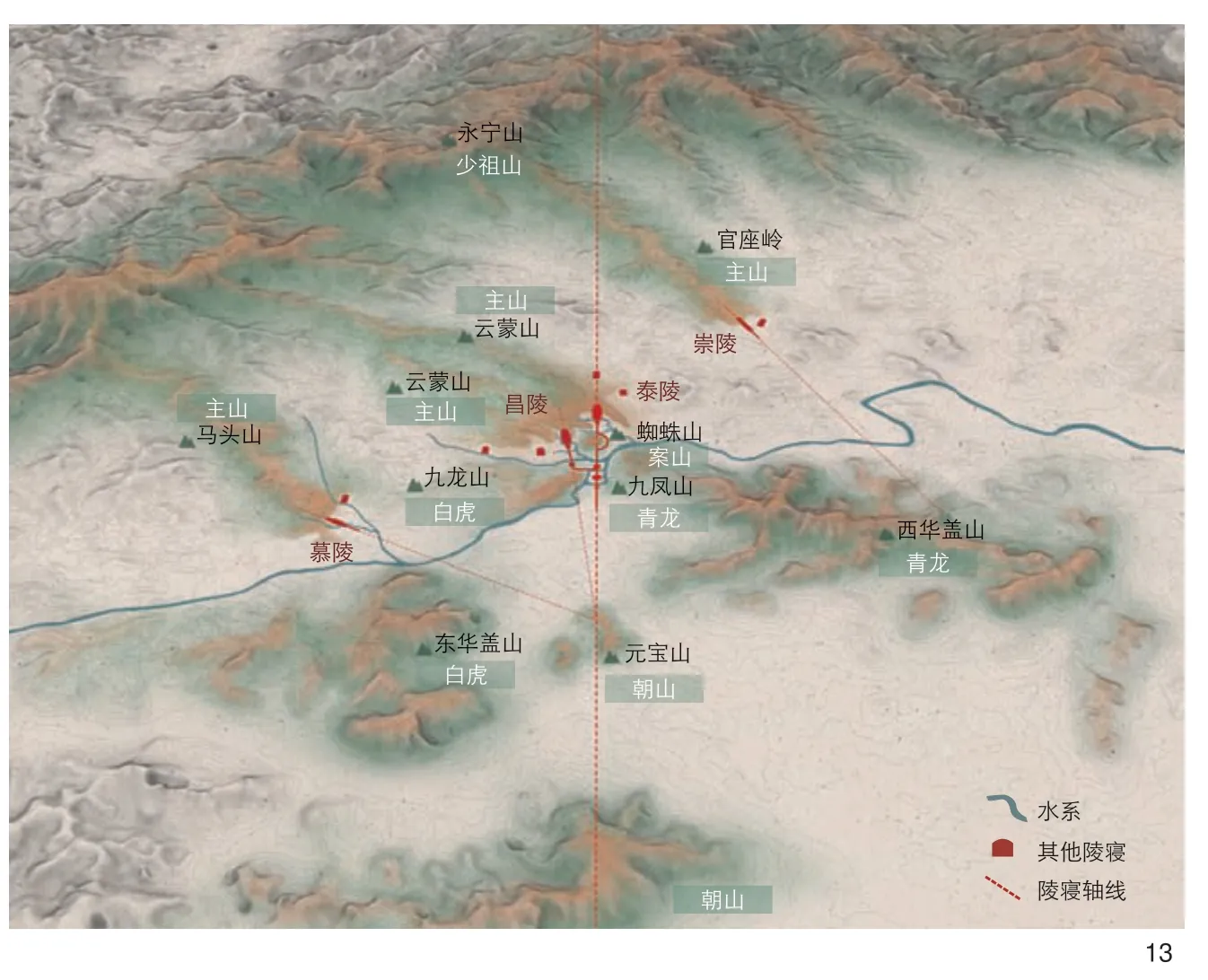

清西陵位于河北省保定市易县的永宁山脚下,其选址、规划、设计以传统风水形势理论为基础,建筑序列、人工营建与自然山水的融合堪称一绝。清西陵的总体设计体现的是古人在风水形势思想影响下形成的空间规划理念[27],而现代卫星影像中的清西陵空间要素混乱(图12),无法展示出更深层次的风水形势空间体验与内涵。

12 卫星影像中的清西陵Satellite image of Western Royal Tombs in Qing Dynasty

基于以上思考,笔者以再现清西陵风水形势内涵作为出发点绘制mapping,全图的绘制逻辑遵循mapping的操作[6]并应用传统舆图的图示体系。在空间视角层面,从风水形势的空间内核出发,通过重要的风水山脉与水体确定mapping的场域范围,使用二维与三维空间视角叠加的方式构建场景感,突出风水山脉走向。在空间要素层面,选择性地忽略村落、公路、水库等对于表现清西陵风水形势而言不重要的空间要素,突出展示陵寝与周边自然山水的融合关系;空间要素的再现是基于对清西陵风水形势的理解,将清西陵首陵——泰陵的建筑序列沿着南北方向进行了些许偏移,使其在图中的轴线关系充分展现设计者的规划设计思想。在描绘层次层面,主要使用信息叠加的方式构建了风水形势的空间认知,以中国传统绘画手法作为表达媒介渲染主要风水山脉,体现陵寝建筑序列轴线对四周山势的控制与利用。在叙事表达层面,以泰陵作为中心轴线进行对称式构图,以红色突出陵寝建筑群,以橙黄色渲染主要的风水山脉营造出皇家陵寝的气势,并以文字表征山系的风水形势内涵(图13)。综上所述,清西陵风水形势mapping在绘制时运用传统舆图的图示体系再现了清西陵物质性与精神性的风水形势空间内涵。

13 清西陵风水形势mappingGeomantic mapping of Western Royal Tombs in Qing Dynasty

3 结语

传统舆图在提供丰富历史地理空间信息的同时,更折射出人文、艺术、社会等多层次的空间内涵[28],本研究通过对传统舆图进行梳理、分析与归纳,提炼出传统舆图4个层面的图示智慧,包括以叠加的空间视角再现多维度空间特征;以复合的空间要素刻画地域空间内涵;以融合的描绘层次构建多层次的空间认知;以多元的叙事表达渲染时空感知与沉浸体验。传统图示智慧映射出传统空间图示体系,本研究对其进行了归纳总结,并以实例探讨了传统舆图图示体系与当代mapping结合的前景,使得传统舆图的图示力量与图示价值在一定程度上得到阐释与再认识。

然而本研究仍具有一定局限性,由于中国传统舆图种类庞杂、数量繁多,本研究仅通过分析其中的一部分舆图归纳出了传统舆图图示体系的解释框架,由于文章篇幅限制,可以进行举例分析的舆图样本则更少。因此后续的研究将进一步深化完善此框架,可针对此框架下的某一图示特征拓展分析样本,进行更深入的案例研究;还可以一幅典型传统舆图作为分析对象,运用此分析框架深入挖掘该图的空间内涵。

致谢(Acknowledgments):

感谢云南大学成一农教授对本文提出的宝贵意见。

注释(Notes):

① 体国经野指将都城划分为若干区,让官宦贵族分别居住,并将田地分配给百姓耕作。后泛指治理国家。

②“百尺为形,千尺为势”是古代风水学中建筑外部空间设计的尺度原则,形指近观,势指远景。在古代“尺”这一度量单位的长度并不固定,“百尺”约30 m,“千尺”约300 m。

③ 步弓是指丈量土地的一种木制工具,上有柄、形如弓,两木制足之间距离等于人走路一步的距离,故称步弓。

④ 佛经中记载的文殊菩萨显灵说法的道场。

[6] CORNER J. The Agency of Mapping: Speculation,Critique and Invention[M]//DENIS C. Mappings. London:Reaktion Books, 1999: 213-252.

图片来源(Sources of Figures):

图1由作者根据参考文献[4]改绘;图2由作者根据参考文献[7]改绘;图3引自美国国会图书馆(https://www.loc.gov/item/gm71002474/);图4由作者改绘,底图引自美国国会图书馆(https://www.loc.gov/item/gm71002478/);图5-1引自美国国会图书馆(https://www.loc.gov/item/gm71002469/),图5-2为浙江图书馆原件的扫描件,图5-3引自USGS(https://www.usgs.gov/);图6引自参考文献[14];图7引自世界数字图书馆(https://hdl.loc.gov/loc.wdl/wdl.11377);图8引自参考文献[1];图9引自参考文献[18];图10由作者根据参考文献[23]改绘;图11、12由作者绘制,底图来源于Google Earth;图13由作者绘制,高程底图来源于地理空间数据云。