倮倮服饰文化的符号化表征分析①

张德胜 张晓霞 苗海青(苏州大学 艺术学院,江苏 苏州 215123)

倮倮为彝族支系,主要聚居于云南省文山壮族自治州的麻栗坡县、富宁县、西畴县等地区,人口较少。元朝彝族被概称倮倮,至清开始划分不同支系,本文讲述地区的倮倮应属彝族八大倮支系中的白倮、花倮、砍头倮。其中白倮为外界普遍认同的称谓,但白倮自己认为应属于花倮一支,因为根据当地人自述真正的白倮应该是衣裙全白的倮支系,但从服饰特征来看,此处的白倮与花倮确实更为接近,故本文中提到的倮倮是以同一服饰特征与同一居住的地理位置并具有相同的生活习惯的支系进行统一分析。从广西南宁博物馆镇馆之宝之一的象形文字《倮经原文》中可以了解到倮倮支系悠久的历史。据倮倮传说,女子因粗心大意丢失古倮文字,故作为倮倮支系人民本身对倮文并不甚了解,但图案作为符号化的东西却被沿用下来,所以服饰图案中所阐述和传达的内容就成为研究倮倮文化历史的重要途径之一。《寻访原始部落》中提及:“为了子孙后代记住这段心酸苦难历史,砍头倮把自己的历史织在服饰中的图案里”。倮倮服饰中的图案元素在结构特征、布局及类别上都具有独特的含义,本研究通过对倮倮服饰图案中的龙纹、云雷纹、太阳纹、田字纹等符号特征和该支系对物象的崇拜心理进行探讨、分析、研究,发现纹样元素之间的关联性,并以此对所体现的支系文化进行了探讨,倮倮服饰纹样中通过这种关联性组成了他们原始的物质世界和精神世界,并且这两个层次最终的表达又都源于一个目标——生存繁衍。

一、龙纹、龙鳞纹与云雷纹符号化表征分析

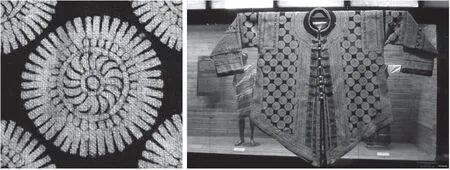

倮,意为龙。在倮倮服饰中多处都有龙纹装饰的存在,但在倮倮的服饰图案中并未发现具象的龙纹,而是以几何造型为主,最突出、持久的拼布图案是龙纹、龙鳞纹,且女服以龙纹、龙鳞纹为主。此外还伴有蜡染、刺绣的龙纹图案。

“以龙纹为饰则是倮人崇龙习俗的深刻反映……可见倮人认为自己是龙之亲属”。倮倮对龙的崇拜主要体现在以下两点:

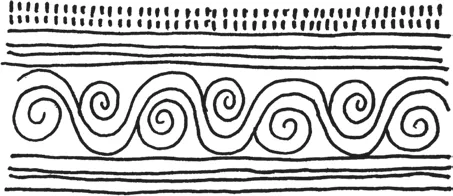

图1-1 云雷纹线描图

1.求雨心理

倮倮作为水稻民族,固然需要雨水灌溉,所以龙王降雨成为当时该支系求雨的表达方式之一。《西南彝族服饰文化历史地理》中谈道“彝族先民把龙当作神来祭祀,希望天上能多下雨,地上多出水”。倮系的历史也与水有关,彝族古籍说,“凡人是水儿,生成在水中,再变成水去”。白倮将此图形称为龙鳞纹有祈求龙王降雨之意。另外,《串寨子》中白倮人也将其称之为鱼鳞纹,但寓意相同。

图1 “跳龙”男子裤子上的云雷纹

图2 “跳龙”女子的上衣前襟的云雷纹 采自《解读彝族白倮服饰及其蜡染工艺》

图3 女裙上的云雷纹

《大王岩画的易学解读》指出:“大王岩崖画中的巨人像头上的图像有类蛇的曲线。蛇者,龙也”,作者认为是龙的简化造型。《中国民族服饰文化图典》认为:有事实表明,彝族龙图腾的原形是蛇。而根据凉山彝族史诗《勒俄特依》记载,雪源十二子中,有血的六种动物,无血的六种植物。有血的六种是蛙、蛇、鹰、熊、猴、人,蛇是第二种,蛇类长子分出后,住在峭岩陡壁上,成为龙土司。这段记载注释了先蛇后龙的衍生关系。加之大王岩画中巨人脚下的云雷纹和田埂的描绘,也说明龙与降雨有关。

不论是云雷纹,还是龙或者蛇,其说法都说明了倮支系的崇龙求雨的思想需求。

2.敬畏心理

对龙的敬畏源于倮倮对安定的生存环境和生殖繁衍的追求和向往。传说倮人去世后,寨中人会来到死者家分肉吃。龙是结束这一陋习的重要决定力量,龙纹在老人服中的纹样设计尤为重要。

“白倮人崇拜龙,认为这一天吃鱼肉和荞菜,能使人像龙一样勇敢无畏,精神漂亮”,以及倮倮传说中,龙与彝族倮系女子结为夫妻,结束了吃人习俗等,均说明龙形象在倮系的地位之重要,故倮人服饰中多镶贴龙纹作装饰。如有了孙(外)儿女的称老人,表现在裙子的花纹上为老人图案,即在两道深色基调花边的中间,有一条以黑色为底色,以白色为花纹线的显龙形花纹(图4左)。仔细观察该图案会发现白色粗线和深色细线分别为相同图形元素,二者组合的交叉处形成了“卍”纹造型(图4右)。倮倮在“跳龙”仪式中演绎的是龙夫妇回家奔丧,率大队人马,制造声势,显示龙家的威风神仪,其目的在于防止村民们承袭陋习、分吃死者肉身,表达了龙夫妇对父母的尊敬和爱戴。……龙鳞纹随年龄加宽, 也许预示着与龙的逐渐亲近, 直到具备与龙成亲的年龄资格。倮人的龙崇拜和铜鼓崇拜已成为他们根深蒂固的文化传统,并已渗透到他们现实生活的方方面面,世世代代延续至今。

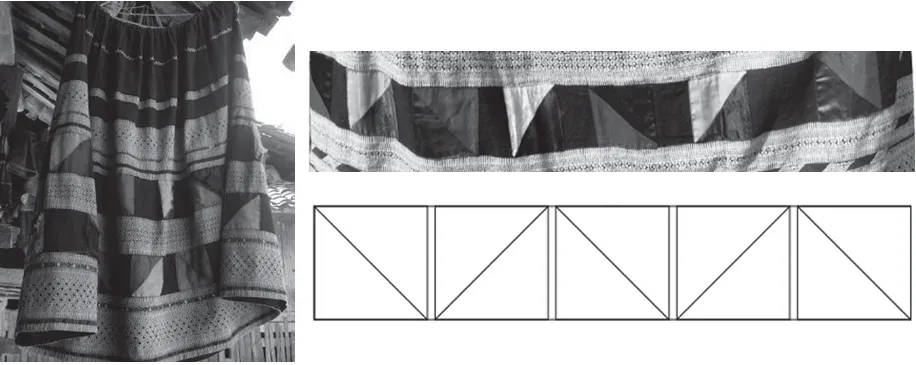

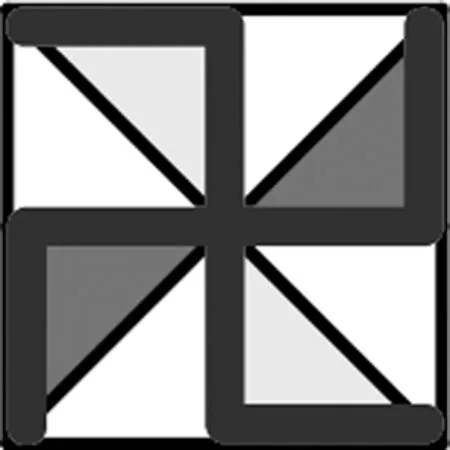

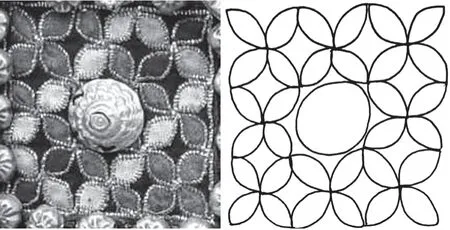

图4 龙纹及线描图 采自《寻访原始部落》

白倮女服中每格以蜡染布和三角形剪贴布出现,当地人将三角形剪贴布定义为龙鳞纹。因年龄和身份的不同,女裙上的龙鳞纹的条数和宽度有所不同,存在的位置和布局也有区别。童帽的护耳上有三角形贴绣的龙鳞纹。七岁至十二岁儿童上装后背处有一个由等边三角形顶角相对的八字形图案,上下两个相同大小的三角形中饰有龙鳞纹状的彩色小三角贴绣。作为特定节日——“跳铜鼓”服饰中,死者的五个女儿及六女婿(龙妹夫)的服饰均已龙鳞纹为饰,称为龙婆衣。其中以四姐服饰较为特殊,“通身以三角形贴布作饰、覆满黑土布底衬” (图6)。从图案本身的造型分析,龙鳞纹是由等大的等边直角三角形斜边相对组合而成(图5),其所形成的线性图案是一条规则对称的90°折线。整体造型与宁蒗县喇嘛妥吾庚空岩画中的波纹相似。此外还有龙婆衣、蝙蝠衫,是由等边直角三角形,八个一组拼接成为正方形,交错排列在底布上,前面和背部有一方形区域则由等边直角三角形紧密排列拼贴而成。《羌族民俗文化中“卍”或“卍”字符号的多维审视》中指出:“将‘卍’变形衍生出‘龙爪纹’来”(图7)。所以,蝙蝠衫中的由三角形拼贴成的方形图案可能与龙爪有关(图8)。

图5 倮倮女裙中的龙鳞纹采自《解读彝族白倮服饰及其蜡染工艺》

图6 龙婆衣中的方形图案云南民族博物馆 藏

图7 龙爪纹

图8 蝙蝠衫中的方形图案云南民族博物馆 藏

龙鳞纹和龙爪纹都是由等腰直角三角形拼合而成,区别在于龙鳞纹以条形或成片的相向拼接而成,而龙爪纹则通过八个等腰直角三角形组合成一个正方形,单独为一爪。龙的游动感觉的表现方法则通过折线来实现,工艺上采用挑绣的方法实现。从图形的构成形式上可以发现,龙鳞纹、龙纹和龙爪纹中都能体现出“卍”的身影。

以上分析中可以发现,以龙为核心的纹样集团为龙、水、土地,形成了龙生于水,后降雨润泽土地的精神层次的关系链条,通过反映龙与人的需求关系表达了人们对安定与繁衍的追求。

二、太阳纹和“田”纹符号化表征分析

倮倮支系老人图案中的龙图案造型中“卍”纹具有太阳的含义,与此同时,纳西族东巴文中“日”的构形特点表明了“卍”字的来源,说明最初可能与太阳有关(图4)。

白倮成年男子服装上的标志性纹样即是太阳纹(图9),与当地的铜鼓纹样类似(图10),都由中心向四周作放射状。男子服装以芒纹镶边,这与该支系人跟随太阳、月亮搬迁的历史有关,这里可以引申出太阳的方位指向作用。除此之外,植物纹、田字纹、龙纹也多以此种形式进行搭配,如服饰中荞花纹、荞籽纹、瓜米花纹等植物纹样也以芒纹作为边饰(图11、图12)。可见植物与太阳之间密切的关联性。

图9 彝族蜡染男装太阳纹 云南民族博物馆 藏

图10 铜鼓纹

图11 瓜米花纹与芒纹组合

图12 龙纹两侧的芒纹

倮倮人对太阳的崇拜还可以从帽饰中得到证明,如一岁至三岁的女童帽饰有银泡、银片、银穗等饰物,其中银泡代表星宿,银片则代表太阳,银穗代表牛奶花(图13)。

图13 儿童帽饰

此外,据当地流传的有关铜鼓震慑妖邪的传说,可以推断出在当地人看来铜鼓纹中的太阳纹样与龙纹同样都具有神秘性,甚至可以猜测它们具有同源的关系。“铜鼓是彝寨人的神圣之物……可见铜鼓在他们心目中的崇高地位。这也是他们先民在征服自然过程中传承下来的,神圣不可侵犯的宗教意识。导源于这种意识,铜鼓便成了他们民族的神物,上可通天,下能及水,可呼风唤雨。相传在远古时候,铜鼓还会飞。因此有了铜鼓就可向天祈求风调雨顺,五谷丰登。”据当地人解释,倮倮服饰中的龙爪纹也与太阳崇拜有关(图14),倮倮原始石水缸图案为两个类似太阳圆月的图案(图15),与龙爪纹相近。

图14 龙爪纹

图15 倮倮原始石水缸图案 采自《发现高原倮人》

花倮人崇拜光芒四射的太阳,在服饰上饰以“井”字形(图16),四个角分别有四个相同的图案,呈中心对称,意为光芒四射。

图16 太阳纹

“田”在《倮经原文》中大量出现,虽然目前还不能明确该书所讲述的具体内容,但书中象形文字所阐述的内容应与倮倮生活的环境有关系,或描绘的文字形象应是倮倮生活的环境。在倮倮服饰中常常出现的太阳纹、植物纹,及代表稻田和田坎的三角形纹样和白倮女裙上的“田”字形挑绣(图17),也足以证明了该支系为水稻民族。

图17 倮倮女裙上的“田”字形

花倮服饰中有的地方饰一行“田”字图案,上面置以“井”字形太阳图案(图18),有的以较“田”字纹稍复杂的图案组成一长条区域,周围镶嵌星星图案,上有“井”字形太阳图案与狗头并置(图14),似寓意水稻民族阳光和土地的密切关系。

值得注意的是,与土地相搭配的太阳纹样为方形,与雨水或相关纹样搭配时的太阳纹样为圆形,作螺旋状。其原因之一可能是搭配上的和谐,同时作为土地具有方向性,而水则是无形无方向性的,所以代表土地的图案皆以“田”字形式出现,中间的十字具有指示方向的作用。荞菜节上倮人分别要到寨子的东、南、西、北方向用歌舞形式祭祀,并从东、南、西、北四个方向摘来树叶拿回家放在粮仓里,祈求粮食满仓,说明方位意识在倮人生活中尤为重要。当然所有的田字纹并非做统一造型,如图18中图案由等边直角三角形拼接而成,色彩呈中心对称式,使得又形成了两条对角线,指向另四个方向。图19中相同色彩的图形元素总是斜向对应出现,色彩一深一浅,这就迎合了倮倮的“天人合一”的阴阳搭配观念。除此之外,其他元素的组合也多有规定,比如表达太阳的光照作用则由芒纹和田字纹组合或芒纹与瓜米花纹组合等(图20)。

图18 太阳和“田”字纹组合

图19 太阳和“田”字纹组合

图20 精神世界与物质世界关系图及元素之间的组合规律

以太阳为核心的纹样集团为太阳、水、土地,为百姓提供了光照、温度和方位等,形成了现实层次的关系链条。通过反映太阳与人的需求关系完成了对农耕和繁衍的描述。

三、倮倮服饰图案的原始符号和生殖寓意分析

不管是精神层次还是现实层次,纹样的设计构成又都是围绕着生存、繁衍(生殖)展开的,以此形成了倮倮独特的文化。尤其是对繁衍概念的阐释就集中在对果实(种子)的表达上。通过分析太阳纹、云雷纹、龙纹、“田”纹等图形发现,其多数都是以符号“+”“x”“卍”作为基本骨架。龙纹是以“卍”为基本形等。“在彝族现实生活中,‘卍’符号是一种常见的纹样,楚雄州的武定……倮倮等彝族支系的服饰上也都能看到‘卍’字纹样……往往把‘卍’纹同‘+’‘x’纹看做是同一纹样的变体”。

倮倮服饰图案中的植物纹样主要来自于荞菜。荞菜节是倮倮支系的传统节日之一,传说荞菜籽是倮人在火灾后重新得以延续的救命食粮,故而围绕荞菜所形成的装饰图案主要是荞籽纹、荞花纹、瓜米花纹等,有生殖的寓意,而构图形式也基本上是以“卍”“x”“+”为基本骨架结构。如白倮头帕中的瓜米花纹是以“x”为基本骨架(图21),瓜米花为肉体;女子上衣袖口和前后片底边的荞籽纹,中心有“+”骨架(图22)。

图21 瓜米花纹及手绘图

图22 荞籽纹及手绘图

“卍”“x”“+”发端于彝族的羊角占卜宗教性活动。也就是说它们还具有最本质的内容——阴阳相交。《红山文化卍形符号与北方民族“+”形崇拜》中提出:“‘+’形是生殖器的象征符号,表达了阴阳相和及宇宙万物,是卜卦的雏形”。赵国华先生认为:“蛙肢纹变形为‘雷纹’……‘雷纹’开始朝四个不同方向勾画,开始形成‘卍’纹样”,也说明“卍”与生殖崇拜有关。“青海省境内民和、乐都与西宁出土的与‘卍’字符号有关的文物皆属于马厂文化类型。青海省马厂文化遗址,学术界认为是古代羌人文化遗址”。彝是古羌戎的遗裔之一,与古羌族文化联系紧密,说明倮倮服饰图案应具有生殖寓意。另外,倮倮服饰上还多处以荞菜籽、荞菜花、瓜米花等植物、种子元素为饰,如图22中荞籽纹,方壳中套有圆环和圆点,有壳内包有荞籽之意,体现了该支系的生殖崇拜观念。

四、结论

1.倮倮服饰纹样以符号化的形式表述了支系的原始图腾崇拜,即:龙。龙是人主观思想和社会原型相结合的产物。原始倮人对水的需求形成了对龙形象的崇拜,对安定的生存环境的期盼同样寄希望于龙的威慑作用,进而形成了诸多传说以说明龙在他们的生活中的重要地位。2.倮倮服饰纹样以符号化的形式描述和记录了倮倮支系的原始生活。从分析中可以看出倮倮历史是围绕着水、太阳和土地展开的,即原始农业文明。水和土地是他们赖以生存的物质保障。太阳为作物带来生命,为倮人带来光明,是人生存繁衍的重要保障。生存需求使原始倮人产生了对水、太阳和土地的崇敬心理。水与土地、太阳与土地的关系也都是龙与土地的关系。铜鼓和饰以龙纹的服装是人与龙之间进行对话的主要方式。土地和太阳延伸出了对方位的认识,太阳、土地和水又表达了耕种需要的光照、温度和湿度。3.倮倮服饰纹样以原始符号作为几何骨架。通过分析这些原始符号并结合以上诸多元素在倮倮的纹样设计中所表达的核心思想,可以推测出该支系服饰纹样中蕴含着生殖崇拜的寓意。

——以云南墨江自治县为例