从“说法图”到“经变画”

—— 敦煌早期壁画中一个关于图式转变的案例①

李方芳(兰州大学 敦煌学研究所,甘肃 兰州 730030)

李康敏(南京师范大学 敦煌学研究中心,江苏 南京 210046)

“经变画”是敦煌壁画的主要表现手法,是以绘画形式来“图述”佛经内容。敦煌壁画的绘制形式是以“说法图”“故事画”到“经变画”由简到繁交叉发展。厘清其发展的阶段性过渡表现,是我们了解敦煌画工、供养人在石窟营建及隋唐之后大型经变图式流行的重要环节。针对性对敦煌经变画风格定名等相关问题进行集中论述的当属施萍婷先生,先生将敦煌经变画通过与佛经及文献对照梳理,以代表经变为例作出辨识其特征的各相关依据。经变画在隋代被认为存在有四类大的转折,其中第四类“说法式”为中心的中轴对称构图成为唐代以后最流行的构图形式。隋至唐朝敦煌壁画形式的这种发展变化,映射出敦煌壁画形式和题材上大的风格样式的改变。

学术界一般认为,唐以后大型“经变画”的雏形最早出现在隋代第420窟佛龛两侧所绘制“对称”式《维摩诘经变》。此处不仅画出了说法人物,且在下方画出代表西方净土世界的“莲池”,而唐以后流行的构图形式就以此为范式发扬。以往研究在梳理经变风格的同时提出定名依据,对解读分类敦煌壁画具有突出贡献,但皆未能清晰地梳理出敦煌壁画从“说法图”“故事画”到“经变画”这一发展的明确脉络特征。因此从“说法图”“故事画”到“经变画”的转化便成为一个突出案例。到底以什么来界定或定名敦煌“经变画”,怎么区分以“莲花”“水池”等为特征的“净土”出现和综合元素影响下的“说法式”经变,是我们目前应解决的重要问题。本文将以隋代第420窟佛龛两侧“对称”式《维摩诘经变》为中心展开,结合西魏第249窟西披面“对称”式说法图为案例进行考察。从敦煌千佛图像不同排列的现实意图、天宫栏墙建筑中“伎乐天”人物形象的“借用”,结合早期石窟飞天的“对称性”设计来探讨十六国北朝至隋“对称”式说法图的演变发展过程。最后结合早期石窟中出现的汉式阙型龛及“思维式”菩萨像,综合因素下试图梳理出从“说法图”“故事画”“经变画”到大型经变发展的主线脉络,梳理出敦煌“经变画”的形成时期,以供学界参考。

一、第420窟“对称”式经变画与“净土”特征相关问题

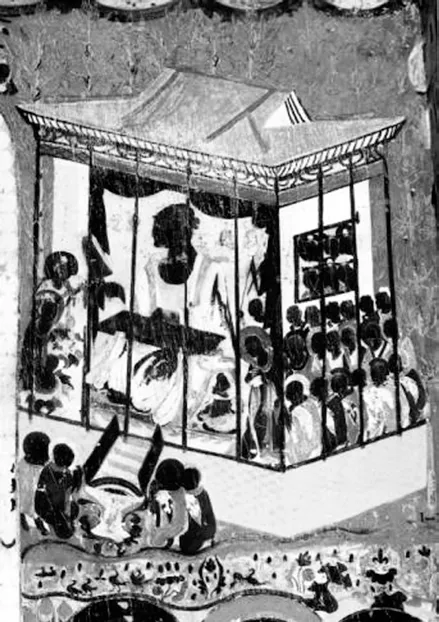

敦煌莫高窟隋代第420窟绘有“对称”经变图于佛龛两侧的上部,目前学界对此经变定名基本达成共识,认为是《维摩诘经变》。而该经变下部在此时却不同以往地绘出了象征婆娑世界即净土特征的“水池”和“莲花”,这也是学界认为此处“经变”为唐以后大型经变雏形的原因。把此处对称说法图认定为《维摩诘经变》主要根据是对其图形特征来判定;绘于龛外两侧,各画一殿堂,内有文殊(图1)和维摩诘(图2)手持麈尾“对法”,周围菩萨弟子听法。为何把第420窟佛龛两侧的《维摩诘经变》定名为“经变画”,施萍婷先生认为是“专指将某一部佛经主要的几个品,或几部相关佛经组成的首尾完整、主次分明的大画。”这也是本文重新认识敦煌经变的主要依据。

图1 文殊图

图2 维摩诘图

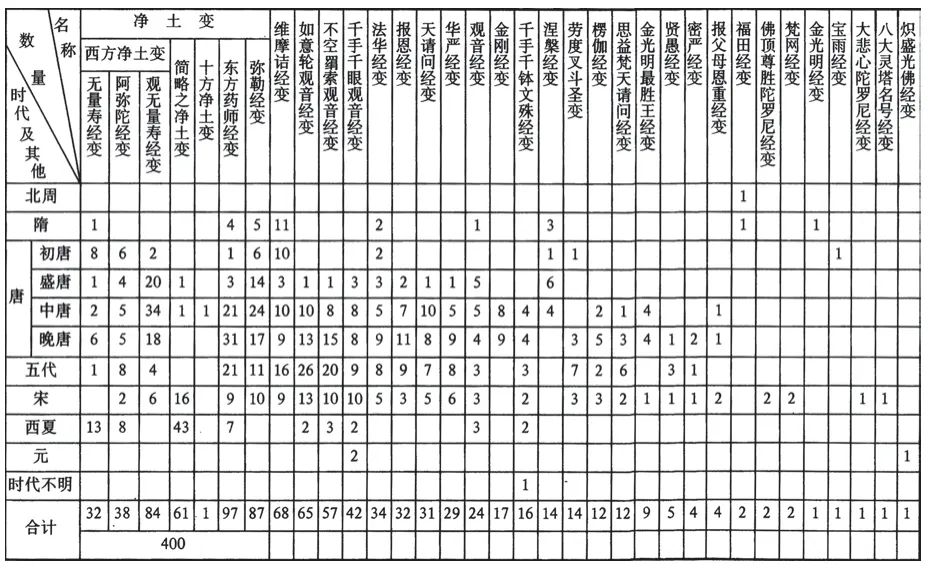

从宗教本身的发展来看,要想让佛教更贴合百姓,就必须为大众所理解。显然佛经义理的晦涩难懂是扩大受众最大的困难,于是将经文讲得通俗、唱得耐听,甚至使其“形象化”,理然就产生了“变文”和“变相”。“变相”是六朝以来佛教绘画艺术之一。广义指研究绘于纸帛、寺壁、佛窟表现神佛及佛经故事场面的图画。狭义而言,指将某一部佛经变成一幅首尾完整、有情节的绘画之作。北魏第257窟《鹿王本生图》就是典型的“变相画”(亦称“经变画”)。在敦煌壁画中,“变相”仅指某经变,如100窟(五代)南壁之报恩经变,其下部正中有提榜,上书“报恩经变相”五字。唐张彦远《历代名画记》卷三即详记有两京及外州县寺观此壁画,皆出自当时名家吴道子、张孝师、卢楞伽、杨契丹等之手。李白有《金银泥画西方净图变相赞》(见《全唐文》卷三百五十)、白居易亦有《画西方帧记》(见《全唐文》卷六百七十六)。敦煌石窟保存此类壁画极为丰富,所据经文不同,名称亦各异,变相与变文为当时佛教宣传的两种方式,故二者不仅题材相同,且往往配合运用,如八相变(北云24)与“佛本生变相”、《降度变文》(S5511)与劳度叉斗圣变等,足证二者关系密切(张鸿勋、施萍婷)。敦煌莫高窟的“经变画”是隋唐时代及以后佛教艺术中十分流行的主题。广义的“经变画”是指依据佛经而创作的绘画,也有像《历代名画记》记长安、东都洛阳寺院等各寺庙所绘之经变(约记19种)。狭义的“经变画”,则是专指综合表现一部佛经主要思想或形式特征,并且部分章节品画面清晰完整。本文所论述敦煌壁画中的经变画“有别于本生故事画、佛传故事画、因缘故事画”。敦煌莫高窟现可辨识经变统计共34种,详见统计表1。

表1 《敦煌莫高窟经变画统计表》②本表采引自《敦煌学大辞典》[4]81,据1991.11复查新制。其中,维摩诘经变包括单独出现的“文殊师利问疾品”;涅槃经变中,绘塑结合者五铺;“简略之经变”指一些难以区别的,只知其为“净土”的画。

但是目前有一个棘手问题是我们必须要界定清楚的,那就是我们该如何看待《维摩诘经变》与其下部所画“水池”“莲花”等的问题。如果只单独看《维摩诘经变》中的说法人物和建筑,只能说明其就是某一经的“经变”(变相),因为在西魏第249窟西披同样出现了左右对称的说法式人物。如果单独看下方所绘“水池”“莲花”,也只能说明其装饰补充画面需要。例如在早期北魏257窟《鹿王本生》中就有类似的小山用来隔断和补充画面,再例如北周第428窟人字披顶上部也绘满了“莲花”“孔雀”“树木”“猴子”等装饰意味的元素。因第420窟处的经变与所绘“水池”“莲花”几乎贴合,因此我们不能将两者单独对待,但是如果把《维摩诘经变》和下方“水池”“莲花”统一为整体看待,那么我们该如何定性这种既有“对称”又有“水池”“莲花”,且同时表现某一经变完整章节(品)的“经变画”呢?首先我们要解决“水池”“莲花”的定性问题,那就是“水池”“莲花”是敦煌石窟壁画什么的象征。

莲池游水化生与净土经变关联密切,而“植物”在净土经变图中与莲池相映成趣。也有学者认为净土经变画必然有音乐图像存在,“音乐图像”是唐以后的接续发展,此处不过多探讨。由此我们也可以初步认为“水池”“莲花”“化生”等元素应是判定净土经变的主要特征之一,而且笔者同样注意到两处“水池”之中也出现了“化生”元素。基于以上综合,我们便可以界定隋代第420窟《维摩诘经变》及下方等“水池”“莲花”“化生”元素为净土经变的雏形,而不是“经变画”之雏形。可以肯定的是第420窟《维摩诘经变》是有别于‘说法图’‘本生故事画’‘佛传故事画’‘因缘故事画’式”的“经变画”,为敦煌唐后期大型经变说法图式早期雏形的表现之一,非独一。需要说明的是《维摩诘经变》下方所绘“水池”“莲花”的出现,结合《维摩诘经变》来表现的形式是“净土经变”和唐以后“大型经变”发展的早期绘制表现雏形,而不是敦煌整体“经变画”的雏形。

如果我们将第420佛龛两侧所绘《维摩诘经变》代表的,以某一部佛经主要的几个品或几部相关佛经组成的首尾完整、主次分明之画,区别于早期说法图、本生故事画、佛传故事画、因缘故事画等样式的“经变”来定性敦煌“经变画”的话,第420窟通顶所画《法华经变》该怎么判定?该窟以密体之风绘制的《法华经变》在整个敦煌石窟可谓前无古人、后无来者。此种风格不仅承袭传统古典绘画的造型范式,且为中国美术史册现录之外图像遗存实证,是艺术史“密体”之重要补充,而且绘制主体为“法华经”。显然窟顶所绘《法华经变》的面积之大、完整程度、技法娴熟、元素之丰富远远凌驾于佛龛两侧的《维摩诘经变》。所以本文认为以《维摩诘经变》定性敦煌“经变画”是有待商榷的。且从整个构图形式来看《法华经变》是窟顶通披绘制,《维摩诘经变》是独立单独“特征性”对称绘制,这是两者最大的不同之处。从唐以后的大型经变来看,这种“特征性”的经变绘制成为主流,窟顶《法华经变》显然缺少这种要素。因此厘清第420窟《维摩诘经变》对称“特征性”构图表现的发展,将会进一步说明第420窟出现“净土式”“对称”说法图的图像源流,从而彻底打开敦煌“经变画”的发展脉络找到最早雏形依据。

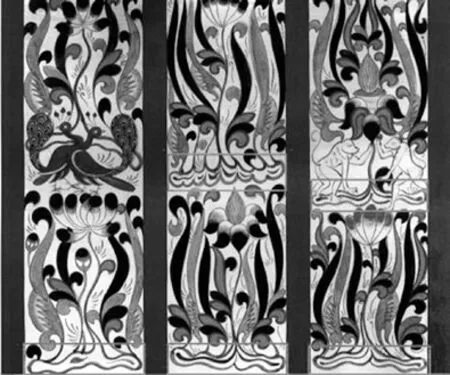

二、“特征性”经变与第249窟西披案例的再考察

既然唐以后的大型经变以这种“特征性”的经变绘制为主流,而第420窟《维摩诘经变》恰巧如此,便形成一个特殊的敦煌“图像转变”案例。“对称式”题材,在敦煌各时期洞窟均有。主要形式以“塑像”与“绘画”两种形式出现。“塑像”式例如北凉第275窟主尊像(图3);西壁为交脚弥勒菩萨,两侧塑狮子。西壁面上绘对称伎乐。“绘画”式例如北魏第254窟北壁(图4)《杂宝藏经·佛弟子难陀为佛所逼出家得道为主》。对称布局以佛说法为代表;释迦于正中央,右面是戒僧,左面为金刚。这种“对称”在早期是非常常见的,再例如北魏第257窟门口两侧释迦说法图,虽然已经有半部残损,但依旧能清晰判断其是“对称布局”佛说法,西魏时期第285窟门口东壁说法图至西魏第249窟南北壁等。从北周第428窟南北壁已经有了明显改变绘画风格,南北壁大量绘制“说法图”式壁画和更加丰富构图设计的“故事画”(萨埵舍身图),且人字披顶大量绘制“莲花”“水池”等元素(图5)。第428窟椽间形成纵向形画面,描绘莲花和忍冬纹、花纹成S形向上延伸使画面充满生机,其中以忍冬纹、莲荷、摩尼宝珠、禽鸟纹组合成的相似的单元纹样,各椽之间上下绘四组、层次相迭,细长的叶纹和花蕾均冉冉向上,形成茁壮成长的节奏感和生机勃勃的韵味。之所以首先列举“说法图”式,是因为这种风格在敦煌石窟中一直伴随,虽然或有不同的画法和洞窟需求演变,但在敦煌石窟壁画绘制题材范式里贯穿始终。

图3 北凉第275窟西龛

图4 北魏第254窟北壁

图5 北周第428窟人字披顶

像第420窟左右分开绘制的对称性图像元素,从早期石窟到处都能发现图像实证,例如各时代石窟主尊塑像头部上部左右对称的飞天,周围绘、塑结合的菩萨弟子像皆能说明。经过对敦煌早期石窟的考察,我们发现类似第420窟《维摩诘经变》如此构图样式的出现最早在西魏第249窟西披面(图6-8)。不仅是左右分开对称性,而且有人物坐于建筑之中呈说法状。第249窟是学界常关注的洞窟,不仅因为有“狩猎图”还因为此窟绘有“东王公”“西王母”。张元林先生在题为《净土思想与仙界思想的合流——关于莫高窟第249窟窟顶西披壁画定名的再思考》认为“莫高窟第249窟西披壁画表现的是《维摩诘经·阿(门众)佛品》内容”“该窟窟顶内容是佛教净土思想与中国传统仙界思想的一种融合。”在张文注释中笔者注意到在20世纪80年代中期,何重华先生在《敦煌第249窟:维摩诘经的再现》首次提出了第249窟是表现《维摩诘经》道场。从张元林先生的考察来看,主要依据何重华先生认定观点展开论述。但又有学者提出不同观点,李凇却认为在西披所绘站立人物不是“阿修罗”也非“帝释天”而为“阿弥陀佛”,在阿弥陀的左右,分别绘象征着“观音菩萨”和“大势至菩萨”的日、月天子,构成一个十分和谐的整体“西方三圣”,前者和后者皆有各自的论证依据。但从西披下部右侧汉阙建筑前部的人物可以明显看出,其头部上方有“双耳”和“双翅”,其特征明显是“羽人”形象,非《维摩诘经变》中的“天女”。再者以对称之形式联系到《维摩诘经变》亦无对错,但为何左右人物手中均无“麈尾”。从第249窟绕窟一周的“伎乐天”手中乐器形象的精细程度来看,既然是《维摩诘经变》画工也决然不会忽视“麈尾”这一形象表达。从早期石窟壁画中所绘“菩萨”像来看,西披下部汉阙建筑之人明显与“菩萨”二字形象可以说毫无相关。因为从北凉、北魏、西魏开始,菩萨像有明显的绘制特征。其中人物反而更合乎西域式“伎乐天”而绝非其他,究其原因待下文一并展开。因此,笔者对西魏第249窟西披下部说法式壁画前两种定名持质疑态度。

图6 西魏第249窟西披

此时我们不由得会思考,为什么西魏会出现这种“对称式”说法图的疑惑。笔者经过多次对第249窟及周边遗存实物的考察,最终认为西披“对称”说法图式的绘制产生原因是敦煌图像综合因素下,也是胡同庆先生认为的“敦煌艺术的模仿性”。

图7 西魏第249窟西披左侧局部

图8 西魏第249窟西披右侧局部

三、西披“对称”说法式溯源与敦煌“经变画”的形成

基于上述分析本文认为西魏第249窟西披下部“对称”说法图式非《维摩诘经变》亦非“阿弥陀佛”或“三圣”。考察西披“对称”说法图式连带的相关问题不能割裂西披站立人物,从“足登大海”“四目、四臂”“手托日月”我们认为将站立人物判定为“阿修罗”最为恰当。从整体画面来看巨型人物下部左右两侧所绘于汉阙中的“西域式”人物当为从属“配角”。之所以这样认为;1.汉阙人物与绕窟一周的“伎乐天”属于同等表现手法。纵观整个洞窟,覆斗顶与四壁相接之处(图9)绘制了排列整齐但次序样式不同的“伎乐天”绕窟一周(图10)。2.如果仔细观看我们就会发现,窟顶与四壁处所绘“伎乐天”有明显的次序排列,其排列和千佛排列的理念是一样的,主要是为打破雷同让画面有趣。是先以“圆券型”为标,内容画“伎乐天”;接着以“汉式建筑型”为标,内容画“伎乐天”以此反复类推。而西披佛龛两侧(图11)正好是“圆券型”结束,所以接下来必须以“汉阙型”接上,因此画工在西披下方两侧“圆券型”结束处偏上分别绘出两个“汉阙型”内画“伎乐天”。但是此时两个“汉阙型”处又需要一个“圆券型”,而此处恰为主龛处,其整个西壁弧形佛龛就是象征性代替了两个“汉阙型”中间的“圆券型”的不同排列,构成一个空间“闭环”。

图9 西魏第249窟内景

图10 西魏第249窟“伎乐天”

图11 西魏第249窟西壁佛龛上部

本文认为其中原有的元素其实是为表现“伎乐天”而非其他。例如我们同样可以看到西魏285窟因表现山中“禅修”,则全部统一将绕窟一周的“伎乐”替换为“僧人”样式全部画出成”圆券型”以突出山中修行(图12)。西魏天宫栏墙里的“伎乐天”,在第285窟皆替绘成打坐的“禅僧”,而“伎乐天”却跑到了佛龛的莲花化生上。甚至从第285窟窟顶四披的围帐表现元素可以看出,“汉阙”在这里经行了一次最大化的“内化”。把汉阙意识完全纳入石窟本身,将整个石窟构想成人所能居住的“帐篷”替换了框架形式下的“汉阙”,进一步革新了石窟内容的绘制,为“经变画”奠定了基础。为此我们有理由相信“千佛”不同颜色的组合排列,影响了“天宫栏墙”的不同绘制和次序,而“天宫栏墙”和“伎乐天”的绘制发展又进一步促使第249窟“汉阙型”说法样式的出现。

图12 西魏第285窟“禅僧像”

在考察过程中我们还发现一个非常有意思的现象,北凉、北魏时期石窟大量出现的希腊式手法的“汉阙思维菩萨”(图13、14)在西魏几乎“退化”。但是在西魏时期第249窟却出现了以“个体”独立居于“汉阙”内说法状人物,这让人不禁产生联想。北凉、北魏时期的独立以塑像而存在于石窟之中的这种“汉阙”形式,虽不是完全左以右对称的形式出现,但我们仍然有理由把它看作“个体”独立的第249窟西披下部“汉阙”人物说法状造型的母版之一。在西魏可以发现洞窟的变化不仅体现塑像式“汉阙思维菩萨”的大量消失,还有画风、窟型结构(覆斗顶)都进行了阶段性尝试。这种“退化”范围在开皇九年后全国统一的背景下,敦煌莫高窟隋代石窟发生了“新变化”。例如在第302、303窟则波及为将中心塔柱改为方台“须弥山”柱式,到第420窟则直接将中心柱去掉,形成在西、南、北壁开窟的“三世佛”形式,至此塔柱彻底消失。而“阙”的“个体”独立表现形式经西魏开始便保留,甚至到第420窟结合《维摩诘经变》绘在了佛龛两侧进行了平面处理。也就是我们在西魏和隋所见的“左右对称”类型单幅“说法”式,此时我们可以说“经变画”才完成了真正意义上的第一次“名分”。

图13 北凉第275窟内景

图14 北魏第254窟内景

余论

敦煌“经变画”的形成和发展并不是一簇而就,是在经过长时间的石窟营建及壁画绘制过程中“取其精华、去其糟粕”而得来。探讨经变画的发展,我们不能一味就壁画而看壁画,就塑像而谈塑像,这样的研究方法是我们应该反思的。因此要将敦煌石窟中的三大元素“窟型”“壁画”“塑像”三者相综合分析,充分考虑各单位间的交叉影响并全方位进行考察。本文认为敦煌“经变画”的最早雏形不在隋代第420窟,而在西魏第249窟。同时我们认为,从第249窟西披“阿修罗”头部上方的“须弥山”及西域式城墙,结合西披下部“对称”汉阙说法式就是敦煌“经变画”的最早表现。但其中连带影响之要素不能一概而论;最早元素受“千佛”不同排布影响,受到“汉阙思维菩萨”的“个体”意识融通。进而结合“天宫栏墙”和“伎乐天”的表现模式,随着时代的发展与影响逐渐形成。随着“魏晋风度”的人本意识出现,“说法图““本生、因缘、佛传故事画”等逐渐退出,从而推动独立表现“经变画”的潜在发展。代表“净土”经变特征的“水池”“莲花”等要素同样出现在第249窟西披。仔细辨认不难发现,海水的一支包围了右侧说法人物的汉式建筑。此处应该是严格意义上“净土经变”的出现的第一次“试探”,而前文所提北周第428窟人字披顶所绘诸莲花纹样下方就绘有类似第420窟《维摩诘经变》下方水池出现。

我们认为敦煌“经变画”的产生发展存在着图像资料翔实、综合因素复杂,文献记载不够的诸多情况。接下来如何梳理出“经变画”更详细的发展脉络,我们可取“图”与“文”互证之法。以图形对比各朝代绘制元素特征,并以佛窟样式的空间设布倒推其图式转变发展。从敦煌石窟壁画经“说法图““本生、因缘、佛传故事画”等绘制题材演变发展,到西魏成为“经变画”图式,后者并未完全取代前者,是二者转换后又各自发展的现象。不过,此后“经变画”确已沦为一种程式,逐渐成为敦煌石窟中最具实用性和功能性的主要题材之一。