工程指挥部组织模式管理创新探索

——以深圳地铁14号线项目为例

李剑祥 陈静

(1.中国中铁六局集团有限公司,北京 100162;2.北京建筑大学城市经济与管理学院,北京 102616)

0 引言

随着区域市场规模的扩张,大型建筑施工企业开始探索工程指挥部组织模式在推动战略管理、项目集群管理、资源管理、项目治理体系等方面的创新。工程指挥部如何更好地实施企业战略、提升管理效能,成为当前建筑施工企业面临的现实问题。本文以深圳地铁14号线项目为例,探索工程指挥部组织模式的管理创新实践,旨在为其他类似项目组织模式创新提供参考。

1 工程指挥部组织模式概述及发展阶段

1.1 工程指挥部组织模式概述

工程指挥部是为组织和协调某项重大建设工程而设置的具有综合协调管理功能的组织机构,通常应用于关系国计民生的大型建设项目[1]。工程指挥部通过协调各方关系,保证工程建设的顺利进行[2-3]。当前,重大基础设施建设工程仍普遍采取工程指挥部组织模式,如北京冬奥会场馆建设等政府投资的重大工程。

1.2 工程指挥部组织模式发展阶段

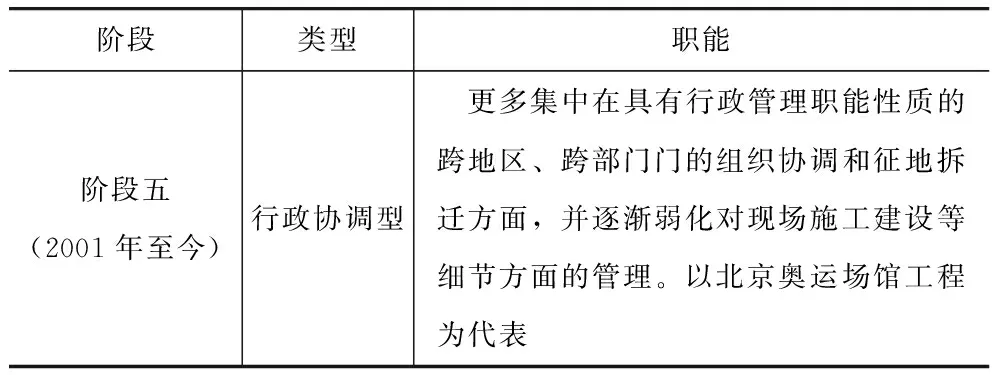

通过梳理相关研究成果可知,我国工程指挥部组织模式发展历程大致可以分为5个阶段[2],见表1。

表1 我国工程指挥部组织模式发展历程

(续)

随着大型复杂项目的增加,施工企业在进行项目集群管理时,更多地选择设立工程指挥部以统一管理项目集群中的各子项目。工程指挥部不再局限于由业主方牵头设立,而是成为各利益相关方进行资源调配和协调管理的有效管理方式。随着我国全面深化改革工作的推进和建筑施工行业的持续创新发展,该组织模式急需在新形势下创新发展,加强与项目相关方的合作互动,形成多元复合、渐进演化、自适应的多层治理系统[4]。

1.3 工程指挥部组织模式的改进

首先,应从组织结构调整入手,明确项目经理与指挥长的管理边界,区分项目治理团队与项目管理团队的职责。当前,工程指挥部组织模式存在的最大问题是混淆了项目治理与项目管理的边界,本应由项目经理完成的决策上升到指挥长层面,不仅增加了指挥长的工作量,而且造成了管理上的混乱。其次,应解决指挥部下属项目之间的沟通障碍问题,强化项目集群管理思想,加强各项目之间的沟通,便于进行资源和进度协调。最后,应发挥项目治理团队的作用,优化项目管理的岗位设置,通过组织结构调整完善工程指挥部的管理模式。

2 工程指挥部组织模式四维管理创新内涵

2.1 工程指挥部组织模式战略管理创新

在企业层面上,组织模式与战略管理之间具有密切联系。企业的战略决定企业的组织结构,企业战略与组织结构的有机结合是企业在竞争中取胜的关键。在战略管理上,工程指挥部是企业战略制定和实施的枢纽。工程指挥部的角色定位能够推动企业总体战略、业务战略、职能战略的集成化进程。

2.2 工程指挥部组织模式项目集群管理创新

通常,在工程指挥部的管辖范围内,工程项目的数量或子项目的数量较多,由此形成项目集群管理。工程指挥部不应单纯地进行项目管理,而应同时关注项目之间的联系,实行项目集群管理,以确保整体目标的实现。工程指挥部应按照项目集群管理的理念创新管理流程,实现项目集群目标的协同、利益相关方的协同、风险管控的协同。

2.3 工程指挥部组织模式资源管理创新

重大基础设施工程建设涉及技术、资金、人才、设备等众多资源,这些资源往往不能同时满足项目的所有需求。因此,工程指挥部应对各子项目资源特别是关键资源进行优先级和最优化配置,提高资源利用率,保证各项资源的使用价值最大化。

2.4 工程指挥部组织模式项目治理体系创新

项目治理是从制度层面进行的组织协调,治理的对象是项目管理的主体[5]。工程指挥部的定位是集群项目指挥部,负责对区域内各工程子项目进行管理,涉及多方责权利关系。因此,应从项目治理体系角度构建新的利益分配机制[6],统筹兼顾各子项目及各参与方利益。

3 工程指挥部组织模式创新实践

3.1 工程指挥部总体构架

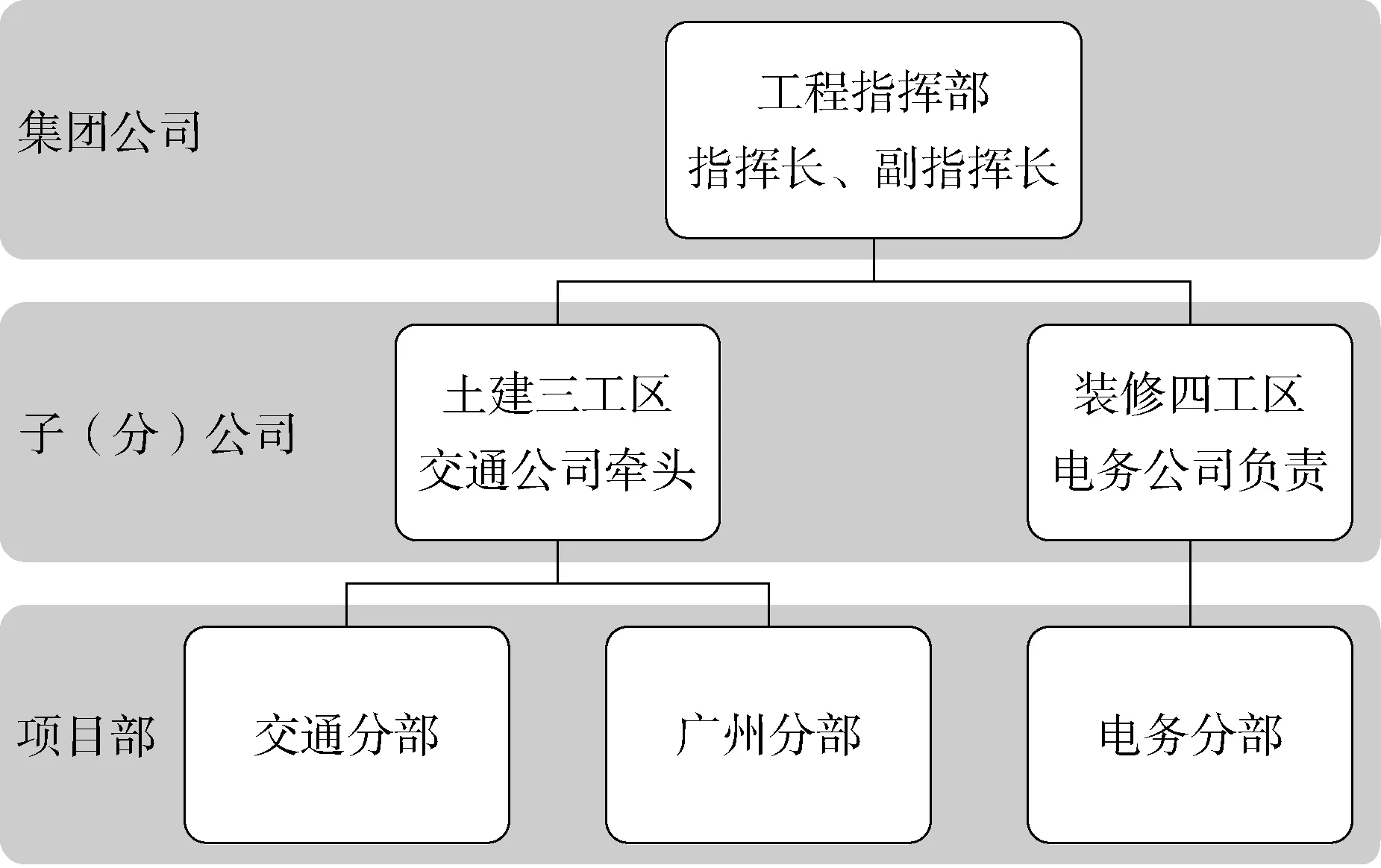

深圳地铁14号线项目土建三工区和常规设备安装装修四工区(以下简称“装修四工区”)由中铁六局集团有限公司(以下简称“集团公司”)承建,工程总造价为30.76亿元。其中,土建三工区下设两个分部:一分部为交通工程分公司(以下简称“交通公司”),施工任务为四联站、石芽岭站—六约北站区间,六约北站—四联站区间,四联站—坳背站区间;二分部为广州工程有限公司(以下简称“广州公司”),施工任务为石芽岭站和六约北站。装修四工区包含沙湖站、坪山广场站及宝龙站(不含)—朱洋坑站(不含)两站四区间及宝沙区间风井的常规设备安装装修工程,由电务工程有限公司(以下简称“电务公司”)承建。

根据《中铁六局集团有限公司施工生产组织管理规定》相关要求,对于以集团公司资质中标、合同额达30亿元以上、3家以上子(分)公司共同参建且技术难度和施工组织难度较大的项目,原则上设立中铁六局工程指挥部(以下简称“局指”)进行管理。基于此,该工程项目设立实体性指挥部进行管理。实际上,土建三工区和装修四工区两个施工任务分属站前、站后工程,且对接不同的监理标段,因此在土建三工区设立代局指也是可行的。

为了满足业主要求,兼顾整体项目施工组织管理,同时精简管理层级,集团公司创新性地成立了“协调性代局指”,即由局交通公司作为主体组建代局指,工程局委派指挥长和副指挥长,指挥部与交通公司分部合署办公。在此基础上,结合施工分包合同结构,工程指挥部下设土建三工区(下设交通分部和广州分部)和装修四工区(下设电务分部),由此形成涵盖集团公司、子(分)公司和项目部三个层次的施工生产组织管理体系(图1),实现由上而下的项目集群管理。

图1 深圳地铁14号线项目施工生产组织管理体系

集团公司根据组织内外部环境,采取科学合理的管理方法和组织结构,统筹调配人员、材料、机械设备和资金;根据组织目标一致性原则,因事设人、因事设岗,建立工程指挥部组织架构,如图2所示。

图2 深圳地铁14号线项目工程指挥部组织架构

3.2 工程指挥部职能特点

根据组织的外化原则,工程指挥部的职能分为“上、下、内、外”4个维度,具有“承上启下、内外通达”的协调管理作用。

(1)承上。对接集团公司及各部门,完成上级交办的任务;对接华南指挥部,关注业主信誉评价、片区滚动经营情况;对接稽查大队,共同把控现场安全红线。

(2)启下。对接三个分部,充分调动各分部积极性,突出项目部的主体地位和主体责任,及时为三级公司合理配备项目资源。工程项目管理中的典型问题是项目层面“事事请示,十万火急”,而公司层面未能及时为项目提供强有力的支持。因此,工程指挥部必须主动对接三级公司,及时发现和解决问题。

(3)内通。交通分部各职能部门也是工程指挥部的职能部门。在生产计划下达、安全质量管控和计价资金管理等方面,工程指挥部应理顺内部各项业务流程,保障各职能部门顺畅地处理三个分部业务工作。

(4)外达。应强化大客户营销理念,积极与业主方合作。例如,作为技术顾问,快速解决业主的特殊问题;主动沟通交流,增强信息透明度。此外,还应与地方政府、行业主管部门主动对接。

由此可见,通过建立以决策为导向的组织构架,工程指挥部的总体控制力和核心能力得到强化,并提升了对市场的快速反应能力,提高了项目集群之间的沟通能力和协同能力。

3.3 基于价值流的盾构集群管理创新

该项目的3个盾构区间、8台盾构施工是生产组织的重中之重。在深圳地铁2号线、5号线、11号线、10号线等工程建设中,项目部管理的盾构台数一般为2台,最多为4台。该项目8台盾构同时施工尚属首次。经过多方调研,交通分部根据3个盾构机始发站点,设置了3个盾构工区,包括四联站盾构工区(4台盾构)、六约北站盾构工区(2台盾构)、石芽岭站盾构工区(2台盾构),另设一个四联站车站工区。根据盾构工区的主要工程特点,按照工期和设计文件要求,统筹安全、质量、进度三要素,结合工程地质情况、盾构机刀盘配置情况,确定了土建三工区盾构机施工组织架构。

在城市轨道建设过程中,针对工艺流程和管理流程,采用价值流程图分析方法,能够优化业务流程和管理流程,提高生产效率[7-8]。在盾构施工过程中引入价值流程图分析法,有助于实现精益建造,提高生产效率,减少浪费。在工程指挥部管理过程中进行价值流程分析,有利于提高整个集群项目的管理效率。此外,价值流管理贯穿项目集群全生命周期。为实现流程管理的更新与优化,应做好以下两个层面的工作:

(1)制度层面。主要包括:制定明确的流程管理制度,确定流程管理的目标、原则和关键业务流程,纳入《地铁盾构项目标准化管理手册》,并组织相关人员学习;在流程管理规范中明确流程修改的权限、方式,保证流程的严肃性;建立流程的运营与维护机制,以提升组织管理绩效为目标,持续优化流程;将工艺流程与管理流程相融合,实现技术创新与管理创新的双重目标。

(2)运营层面。主要包括:设立特定的流程管理部门,对各子项目的关键流程节点实行全面监管,并按相关要求评审、改进、更新流程;明确各子项目的流程维护人员及岗位职责等。

4 结语

当前,随着科学技术和社会经济的快速发展,工程项目管理面临前所未有的挑战。实践证明,工程指挥部组织模式有利于施工企业应对市场环境的不确定性,提升自身的市场竞争能力。而如何运用现代管理技术提高工程指挥部组织模式的管理绩效,仍需进一步总结和探索。