我国知识产权指导性案例司法适用的现实考察与完善进路

文 / 董凡 李青文

指导性案例作为我国司法制度改革的产物,是指由最高人民法院确定并发布、对全国法院审判及执行工作具有指导作用的案例。1.胡云腾、于同志:《案例制度若干重大疑难争议问题研究》,载《法学研究》2008年第6期,第5页。指导性案例制度创设的初衷主要显现为统一司法共识和法律适用。知识产权指导性案例在一定程度上可以弥补新技术发展所导致的法律规范滞后性的不足。迄今为止,最高人民法院已经发布了多例知识产权指导性案例,初步形成知识产权指导案例群。但是,知识产权指导性案例的适用频率低,一定程度上抑制了指导性案例的制度指引作用。在建设知识产权强国背景下,总结知识产权指导性案例制度的现存问题,探究完善路径,对于提高司法效率,践行法治统一的治国理念具有重要的现实意义。

一、我国知识产权指导性案例的发布情况

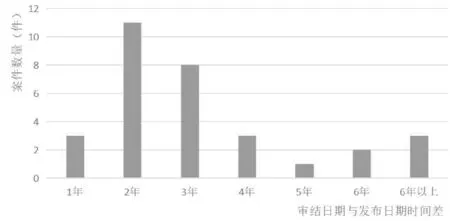

截至2021年底,在最高人民法院发布的30批共计171例指导性案例中,共有10批次31例知识产权指导性案例,分别为第5批1例、第7批2例、第10批5例、第11批1例、第12批1例、第16批10例、第17批1例、第19批1例、第22批3例和第24批6例,总占比约为18.1%。从时间分布上来看,知识产权指导性案例的发布时间集中在2013至2019年期间,其中2017年发布数量最多,共11例,2013年、2016年和2018年发布数量最少,均为1例。可见,最高人民法院发布知识产权指导性案例尚未呈现明显规律。知识产权指导性案例的审结日期集中于2006年—2019年,发布日期集中于2013年—2019年。案件审结日期距离发布日期最长为3,383日,逾9年之久;最短仅为272日。案件审结日期与发布日期的时间差较多集中于2—3年,该时间区间的案例数为19例,占比过半(见图1)。

图1 知识产权指导性案例审结日期与发布日期差统计表

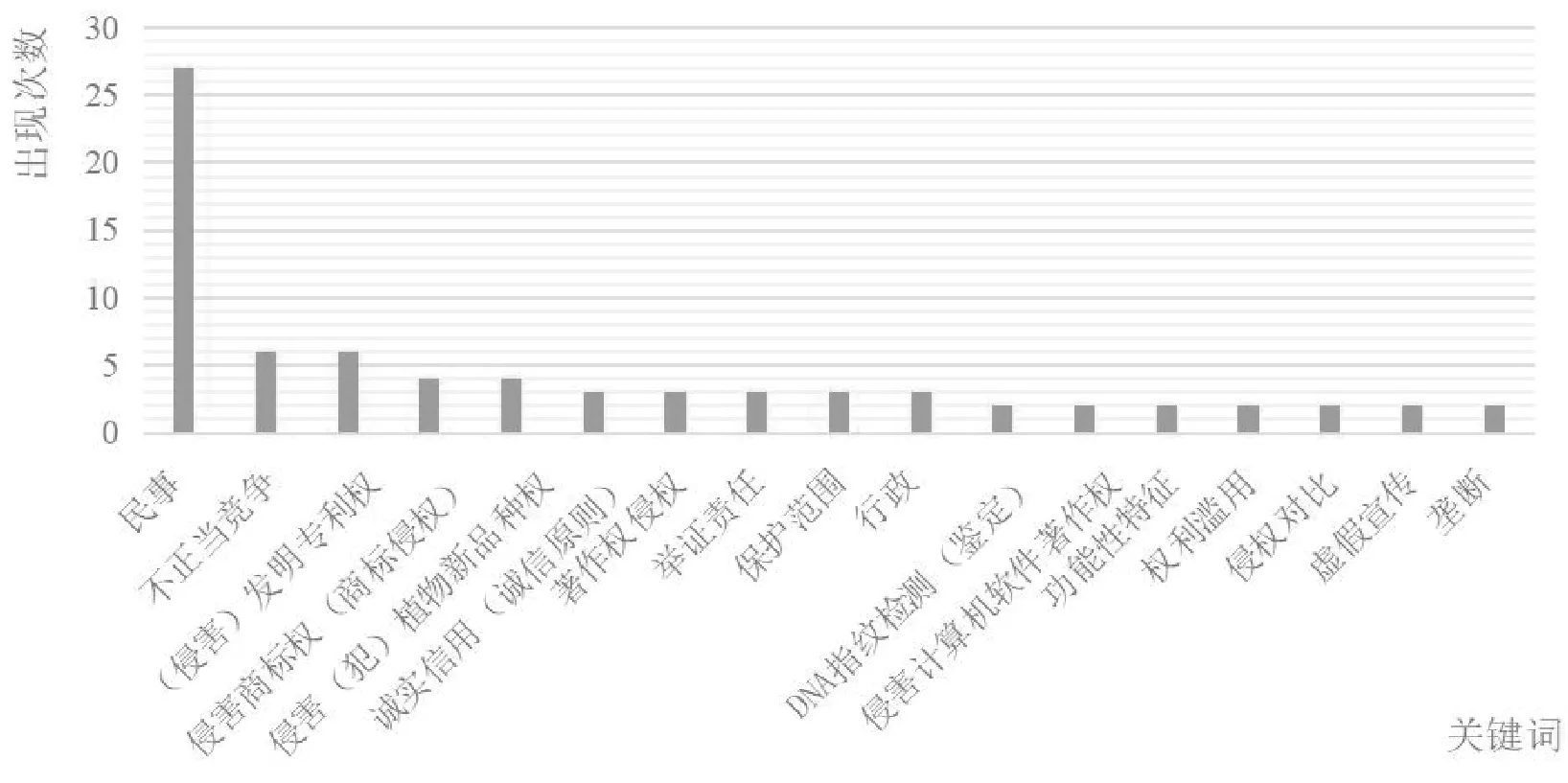

通过逐一研读最高人民法院发布的知识产权指导性案例,可以发现每篇案例均有3至7个关键词。在31件指导性案例中,共有87个实质性不同的关键词,其中“民事”一词出现频次最高,共27次,侧面反映了知识产权指导案例以民事案件为主。应用频次为6次的关键词共2个,分别为“(侵害)发明专利权”和“不正当竞争”;应用频次为4次的关键词共2个,分别为侵害商标权(商标侵权)和侵害(犯)植物新品种权;应用频次为3次的关键词共5个,分别为诚实信用(诚信原则)、著作权侵权、举证责任、保护范围和行政;应用频次为2次的关键词共7个,其余关键词均使用了一次(详见图2)。

图2 知识产权指导性案例高频关键词分布图表

二、我国知识产权指导性案例司法援引的现状考察

目前,理论界和实务界对指导性案例制度存有不同见解。我们既不能一味地放大指导性案例对司法裁判的影响,也不能忽视其对司法审判的指导意义。尤其应当看到,成文法体系下的指导性案例具有集逻辑与经验、理性与直觉于一体的优势,在实践中完全有其适用的空间。通过信息检索与数据统计,能够较为直观地检视知识产权指导性案例在司法实践中的适用现状与问题。

(一)知识产权指导性案例的司法适用现状2.为统一研究口径,确保数据来源的权威性与准确性,同时考虑新近公布第92号例指导性案例的有限适用情形,本文以“北大法宝—司法案例库”作为检索数据库,并以2017年6月30日作为案例统计与分析的时间节点,着重对前19例知识产权指导性案例作为研究对象以检视知识产权指导性案例的实践应用情况。

根据《〈最高人民法院关于案例指导工作的规定〉实施细则》第三条规定,3.《〈最高人民法院关于案例指导工作的规定〉实施细则》第3条规定:“指导性案例由标题、关键词、裁判要点、相关法条、基本案情、裁判结果、裁判理由以及包括生效裁判审判人员姓名的附注等组成。指导性案例体例的具体要求另行规定。”指导性案例包括标题、关键词、裁判要点、案件事实、裁判理由等内容,其中以裁判要点、案件事实和裁判理由最为重要。“裁判要点”是最高人民法院结合裁判文书与案件事实高度提炼所形成的结论,具备内容逻辑性与表达规范性;“裁判理由”系证成裁判要点的理论基础,而“案件事实”则是支撑裁判要点与裁判理由的现实基础。学界普遍认为,将指导性案例的裁判要点或裁判理由明确作为裁判文书的裁判理由视为适用指导性案例的情形。为显现指导性案例在实际司法裁判中的应用价值,本文与北大法宝网发布的《最高人民法院民商事指导性案例司法应用年度报告(2017)》的指导案例援引标准相同,即采用司法裁判中明确标识、注明指导性案例编号的援引方式。

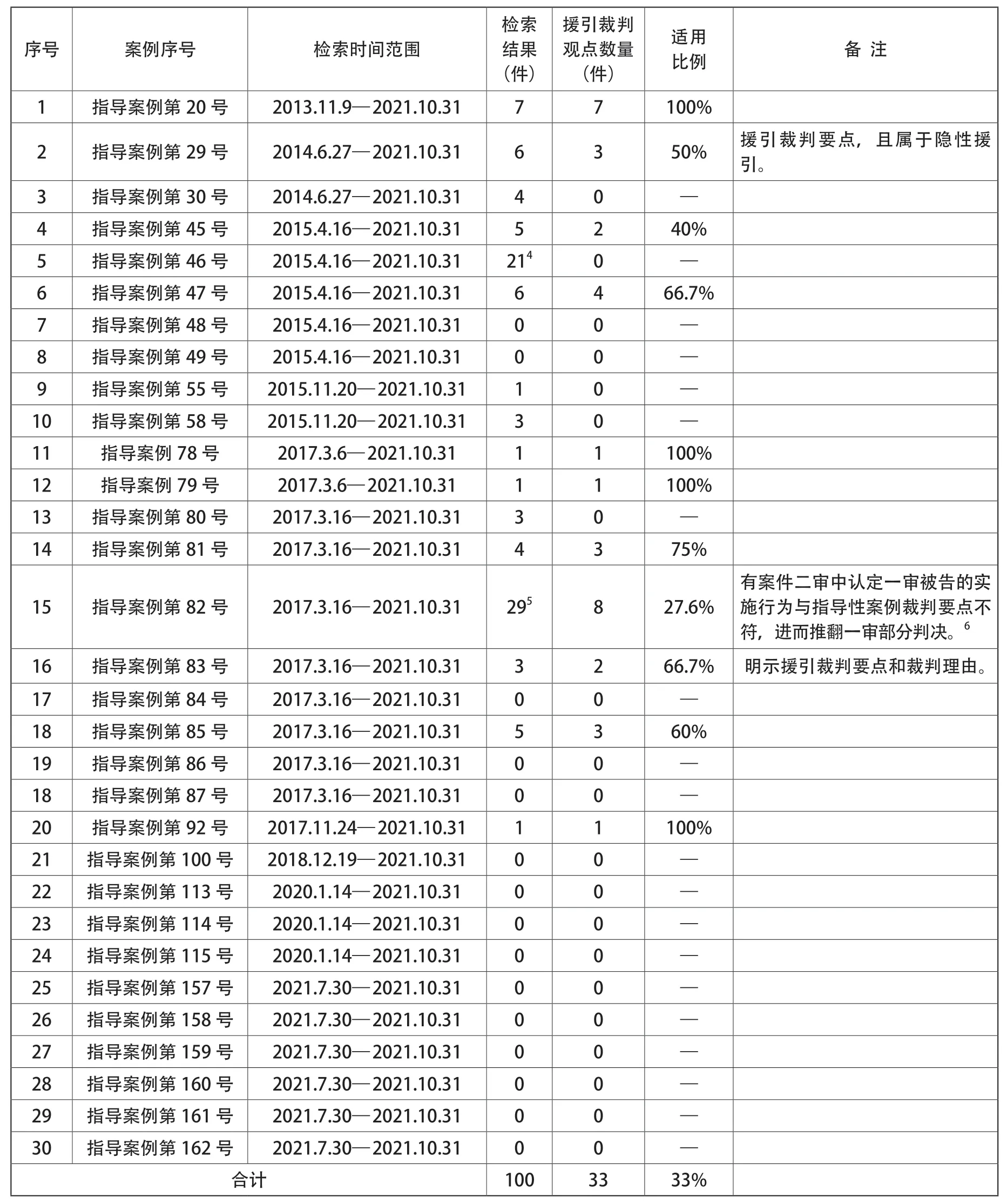

据统计,截至2021年10月31日,我国30件民事知识产权指导性案例中已有11例适用于具体司法审判中,约占36.7%。通过“威科先行法律信息库”检索平台上检索指导性案例编号(例如,检索“指导性案例20号”),共检索100例实际案例引用指导性案例编号的情形,其中,有33件司法案件实际援引了指导性案例的裁判要点或者裁判理由(见表1)。

表1 我国知识产权指导性案例援引情况概览表

另外,援引知识产权指导性案例的法院主要集中于中级人民法院(包括知识产权法院),共计16例,约占48.5%;高级人民法院次之,共计9件;基层人民法院则为5件;最高人民法院仅为3件。其中,我国知识产权专门法院援引知识产权指导性案例的仅有4件。通过统计裁判样本,引用知识产权指导性案例的法院分布较为集中,主要集中在东部发达城市,例如北京市、上海市、广州市、南京市等。

(二)知识产权指导性案例司法适用的问题表征

通过上述统计分析可以发现,我国知识产权指导性案例的司法适用仍存在一些亟需解决的问题:

1.指导性案例的适用频率较低

或宽或严的援引标准都意味着知识产权指导性案例在实践中的司法适用频率非常低。为进一步了解指导性案例的司法适用情况,四川

省高级人民法院统计了30,500份裁判文书,发现参照适用指导性案例的裁判文书仅占0.58%,占判决案件总数(6,334件)的2.73%,7.陈明国、左卫民:《中国特色案例指导制度的发展与完善》,载《中国法学》2013年第3期,第37页。其中包括援引知识产权指导性案例的裁判案件。另外,根据《最高人民法院指导性案例2020年度司法应用报告》的统计数据可知:截至2020年12月31日,已有151例司法裁判案例应用知识产权指导性案例的相关内容;与之相对的是,民事指导案例则被应用于5,351件裁判案例中,其中仅指导性案例第24号便被援引978例(法官主动援引744例,法官被动援引234例)。8.参见郭叶、孙妹:《最高人民法院指导性案例2020年度司法应用报告》,载《中国应用法学》2021年第5期,第125—136页。由此可见,除去上述数据统计口径存在差异的客观情形外,在我国知识产权纠纷呈“喷井式”爆发的关键期,知识产权指导性案例事实层面上尚未实现其应然价值,无法为相同或类似案件的裁判提供有益参考。

2.指导性案例的涵摄范围有限

虽然31例知识产权指导性案例所载明的关键词覆盖著作权、商标权、专利权以及不正当竞争等主要内容,但是,从司法实践的现实需要来看,这些知识产权指导性案例所关涉的法律关系与提供的裁决方案无法应对当前知识产权纠纷中的重大疑难问题。例如,深度链接侵权判定规则问题、电子产品GUI图形用户界面问题、标准必要专利系列问题、电子游戏作品性质的定性问题等。随着科学技术的发展,新型知识产权纠纷层出不穷,然而,包括《著作权法》《专利法》及《商标法》在内的知识产权单行法律具有相对稳定性,其修改也需要经过复杂的修法程序,这就使得人民法院在裁判部分新型知识产权纠纷时,没有明确的法律规则和准据依据。众所周知,指导性案例的作用之一就是弥补法律规则的空白。但是,现存知识产权指导性案例所确立的裁判规则与当前司法审判中面临的重大、疑难和复杂问题存在较大差距,所覆盖的案件范围与可以发挥的社会实效较为有限,导致其无法为部分知识产权司法裁判提供指导性参考。9.李瑛、许波:《论我国案例指导制度的构建与完善——以知识产权审判为视角》,载《知识产权》2017年第3期,第62页。

3.指导性案例的案件储备有限

2021年10月21日,最高人民法院院长周强在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议上作了《最高人民法院关于人民法院知识产权审判工作情况的报告》,报告指出,2020年全国法院受理各类知识产权一审案件为46.7万件,同时,涉及互联网核心技术、基因技术、信息通信、集成电路、人工智能及平台经济等方面新型案件日益增多,复杂技术事实认定和法律适用难度加大,新领域新业态知识产权保护的权利边界、责任认定对司法裁判提出新挑战。指导性案例制度已经实施十余年,最高人民法院仅发布了31例知识产权指导性案例,远远无法满足解决知识产权纠纷的实践需要。从裁判规则的需求以及统一适用法律的必要性方面考虑,我国有必要扩大指导案例的储备基数,在确保知识产权指导性案例“质”的同时,适当提高知识产权指导性案例“量”,为从“个案智慧”到“类案经验”过渡做准备,10.参见谢春晖:《从“个案智慧”到“类案经验”:指导案例裁判规则的发现及适用研究》,载《深化司法改革与行政审判实践研究(下)——全国法院第28届学术讨论会获奖论文集》2017年5月,第1132页。形成覆盖面广、规范性强、释法精准、储备量充足的指导性案例群。

三、知识产权指导性案例司法适用现存问题的成因

在总结我国知识产权指导性案例司法适用之困境的同时,必须结合知识产权本身的特殊性和中国司法制度的特点,深入剖析形成实际问题与既存困境的内在缘由,以便于为我国知识产权指导性案例制度的完善提出针对性的优化方案。

(一)原因之一:缘于知识产权客体的非物质性

学术界与实务界对知识产权客体的认识不一而足,有智力成果说、信息说、符号说、知识说、知识产品说等。然而,不论对知识产权客体如何界定,关于知识产权客体的本质属性基本达成共识,即知识产权客体的非物质性——区别于其他形式财产的法律品格。11.吴汉东:《知识产权总论》(第三版),中国人民大学出版社2013年版,第25页。亚里士多德曾言:“只有在认识研究对象的第一因、第一原理以及构成该事物的元素之后,才可以说认识了该事物”。12.参见亚里士多德:《物理学》,张竹明译,商务印书馆1982年版,第21页。质言之,只有真正把握知识产权客体“第一原理”的自然属性,才能够理解知识产权客体本身,进而更好地理解知识产权法的特定规则。正是由于知识产权客体“不可触摸”,但却“可感知”的非物质性特征,才使得制作知识产权指导性案例以及形成规范性裁判要点的过程举步维艰。

知识产权客体不属于传统财产法体系下“有体物”与“无体物”的范畴。13.“无体物”从罗马法学家到现代民法学家均将具有一定权利内容的权利(除所有权以外)称为无体物。参见吴汉东:《知识产权制度基础理论研究》,知识产权出版社2009年版,第24页。物的边界是通过人体器官对外在客观事物的感知形成,而知识产权客体却是人脑理解、抽象、度量的智慧产物。澳大利亚学者Drahos认为:“就知识产权而论,所论及之物乃是抽象物。正如我们所知,抽象物并不存在,或者我们可以宣布它不存在。知识产权中的抽象物采取一种法律虚拟的形式。”14.See Peter Drahos,A Philosophy of Intellectual Property,Dartmouth Publishing Company Limited,,1996,p.17.质言之,针对知识产权客体存在的客观事实,对其产权界分与权利内容的划定是一种人为主观的价值判断。自然主体主观认识的差异性,对于知识产权的理解与认识必然存在偏差,从而导致知识产权权利边界的模糊性,15.李扬:《知识产权法基本原理——基础理论》,中国社会科学出版社2013年版,第14页。进而放大对权利利用与控制范围的模糊性,即放大知识产权权利边界的不确定性。16.熊文聪:《事实与价值二分:知识产权法的逻辑与修辞》,华中科技大学出版社2016年版,第69页。因此,我国司法裁判者在面对同一类型知识产权纠纷时可能会缘于不同价值认知、知识认知,选择意见相左的规则作为裁判依据。这使得最高人民法院在制作知识产权指导性案例过程中,须对案例涉及案件事实的特定知识产权客体进行合理界定,通过裁判要点、裁判理由等规范性要素阐述涉案知识产权客体的权利边界及其认定标准。

综上,由于最高人民法院采取谨慎的态度理性地回应现实困境,知识产权指导性案例的基数难以提高,现阶段尚无法形成客观的案例类群。另外,最高人民法院在提炼裁判要点的过程中,碍于文字表达的局限性与抽象性,无法真切地对非物质性的“知识抽象物”做出精准界定,规范性的内容势必存在一定的模糊性。因此,司法裁判者对知识产权指导性案例的援引适用仍然采取谨慎与观望的态度。

(二)原因之二:技术创新与制度间的非协同性

技术创新是我国在新常态下进行经济发展转型的不竭动力与发展目标,知识产权制度则是市场主体技术创新的前提与根本保证。然而,技术创新过程中存在信息不对称、风险经济等因素,导致技术进步与知识产权制度协同演进的“理想蓝图”无法实现。其主要原因在于,科学技术的进步势必在某领域催生一系列具有普遍性和强制性的规则,而科技发展必然对知识产权制度的制定和实施产生诸多影响。17.苏力:《法律与科技问题的法理学重构》,载《中国社会科学》1999年第5期,第58页。无论历史上前三次工业革命,还是正在酝酿的“第四次工业革命”,无不例外地给法律带来新的挑战、研究论题与全新要求。18.参见苗妙:《技术创新的法律制度基础:理论与框架》,载《广东财经大学学报》2014年第4期,第90页。

结合知识产权指导性案例而论,第45号指导性案例的裁判要点着重规范“搜索引擎中强行弹出广告的网络不正当竞争行为”,但是基于商业思维、商业模式的迭代与转化,诸多互联网企业以“提高消费者的用户体验”为由,推出或嵌入不同类别的“网络广告屏蔽软件或功能”,影响互联网企业正常的商业模式运行与经济收益。其中,司法实践中将强行弹出广告界面的商业模式视为反竞争行为,而实践中就以屏蔽广告为主导的网络产品的市场竞争正当性则存有争议。缘于案情相反,法官无法直接将第45号指导性案例的裁判要点类推适用于新情况、新技术、新模式之中。由此看出,在《反不正当竞争法》无法律明文规定的前提下,第45号指导性案例的适用空间极为有限,法官面对此类情形时只能自行“发现”法律,譬如,互联网环境中“非公益必要不干扰原则”的提出与适用。与此同时,基于互联网技术日趋成熟而引发的各类知识产权纠纷不胜枚举,而司法解释与知识产权指导性案例鲜有作出规范性回应。正是基于指导性案例具有弥补成文法适用穷竭的作用,其发布将直接影响我国知识产权产业的发展方向。因此,最高人民法院在遴选、制作与发布相关知识产权指导性案例须采取谨慎态度进行测度衡量,并留给市场足够空间自我规范与制度净化,形成良性的市场竞争秩序以促进社会经济发展。

(三)原因之三:司法政策指导作用的介入因素

由于知识产权缺乏实体物的天然物理边界以及债权明晰的法律界分,知识产权不同于其他类型的私权,其受政策影响更为直接。诚如美国知识产权法学者Lessig所言:“知识产权乃最重要之公共政策。”知识产权具有天然的公共政策或者政策色彩。19.孔祥俊:《知识产权法律适用的基本问题——司法哲学、司法政策与裁判方法》,中国法制出版社2013年版,第24页。正是基于上述特点,公共政策在知识产权司法过程所体现的作用是客观存在,亦占据重要地位,并成为知识产权审判领域的司法政策。20.司法政策是国家政策在私法领域的具体体现,是公共权威为解决司法问题而制定的指导、协调和管理司法活动的方针策略。——参见刘武俊:《司法政策的基本理论初探》,载《中国司法》2012年第3期,第28页。

成文法国家法律的宏观精神蕴含在立法目的、法律原则和法律之中,司法政策正是特定法律宏观治理的核心内容,在法律适用中具有至关重要的导向作用。就司法适用而言,司法政策的作用不仅在于影响司法裁量权,还在于指引法官根据不同的政策考量具体选择与解释法律规则。例如,为贯彻加强知识产权保护的政策指引,裁判机关可以通过适当地增加损害赔偿数额的司法裁量方式予以落实;为促进互联网产业发展,在信息网络传播权的侵权构成中采用“具体知情”“红旗标准”等规则。21.孔祥俊:《知识产权法律适用的基本问题——司法哲学、司法政策与裁判方法》,中国法制出版社2013年版,第25—27页。事实上,知识产权的司法政策和理念业已蕴含在指导性案例当中。以指导性案例第47号为例,裁判要点载明“在国际上已知名的商品,我国对其特有的名称、包装、装潢的保护仍应以其在中国境内为相关公众所知悉为必要。”22.参见指导性案例47号:意大利费列罗公司诉蒙特莎(张家港)食品有限公司、天津经济技术开发区正元行销有限公司不正当竞争纠纷案。该裁判要点严格依照我国《反不正当竞争法》的立法旨意进行释义,并不当然地给予国际知名商品“超国民待遇”的特别优待,而是以特定商品的名称、包装、装潢在国内为相关公众所知悉为前提,通过司法裁判纠正海外企业对国内民族品牌不合理的“强势地位”,力求营造公平的市场竞争秩序。

正是基于司法政策对知识产权裁判具有重要的宏观指引作用与参考价值,使得最高人民法院制作与发布知识产权指导性案例的过程中势必综合考量我国的司法政策。但是,司法政策与社会经济、科技、文化发展存在密切联系,社会变革将对司法政策产生较强的“涟漪效力”——致使司法政策不够稳定,以至于最高人民法院在发布可能影响国内产业发展、科技创新等方面的指导性案例时必须持谨慎态度;相应地,司法裁判者在援引业已发布的知识产权指导性案例进行裁判时,也需要结合本地的综合情况进行有选择地适用,而非完全援引。因此,在司法实践中考量现实情形与司法政策的相互作用与联系,可能是导致知识产权指导性案例援引情形不理想的原因之一。

(四)原因之四:知识产权指导性案例的固有缺陷

知识产权指导性案例在司法实践中适用次数有限与知识产权指导性案例的自身的局限性不无关系,具体来说:

1.裁判要点释义偏离法律规范

在指导性案例业已成为重要的裁判参考依据时,司法裁判者需要清晰认识与分析指导性案例的内容。指导性案例对同类案件的效力与规范性源其自身内容所表现的逻辑性与合理性。然而,指导性案例的核心内容是通过高度概括裁判规则的“裁判要点”予以显示的,法官研习指导性案例时,通常具有优先阅读裁判要点或裁判要旨的实操习惯,故裁判要点所凝结的规范内容直接地或间接地影响指导性案例的规范效力,同时影响指导性案例在实践中的适用空间。

以指导性案例47号为例,其中第三项裁判要点为“对他人能够区别商品来源的知名商品特有的包装、装潢,进行足以引起市场混淆、误认的全面模仿,属于不正竞争行为”。23.参见指导性案例47号:意大利费列罗公司诉蒙特莎(张家港)食品有限公司、天津经济技术开发区正元行销有限公司不正当竞争纠纷案。从中可以看出,该裁判要点认为属于不正当的竞争行为是引起市场混淆、误认的全面模仿行为。然而“全面模仿行为”的要求已逾越《反不正当竞争法》第五条第二项的规范内容,法律文本尚未要求市场不正当竞争行为需要达至“全面模仿”的高度,仅强调“造成混淆”。事实上,从逻辑主线出发,“全面模仿”仅是造成相关公众混淆商品的方式方法之一,而非唯一的方式,两者应当是“属—种”的关系。由此可见,最高人民法院法院总结的裁判要点三,已然超越立法者当初的设定标准。假设裁判者参照裁判要点三作为裁判理由,很可能使得诸多市场同类型不正当竞争行为成为“漏网之鱼”。这不仅导致指导性案例的应然价值无法实现,还可能引起立法与司法关系的混乱。

2.裁判要点与司法解释部分相似

指导性案例制度的衍生与发展是我国司法体制的改革的产物,也是成文法体系不能满足司法实践需要之使然。在成文法体系下,指导性案例所创制的规范内容是经过细致“加工”后的具体裁判规则,是在法律法规、司法解释具体适用中的补充释明以实现司法正义。因此,裁判者在裁判案件时,一般按照法律法规、司法解释、指导性案例的顺序适用。

然而,指导性案例将法律、司法解释相关内容作为裁判要点是导致指导性案例司法适用效果不理想的主要原因之一。我国指导性案例第29号裁判要点一、第47号裁判要点一和三的规范内容与《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》的相关内容表述重复,更像是强调或重申司法解释内容的重要性。当裁判理由所援引裁判要点的内容与司法解释相似或相同时,应当首先适用司法解释,而不能直接援引指导性案例的裁判要点。因此,即便指导性案例29号、47号的相关内容在统计过程中的出现频率较高,但不能视为援引自指导性案例的相关内容。

四、我国知识产权指导性案例司法适用的完善路径

知识产权指导性案例在司法实践应用过程中存在诸多问题,除却指导性案例制度固有缺陷外,尚有其他本源的问题或原因致使知识产权指导性案例的司法适用状况不理想。本文以我国知识产权指导性案例适用为中心,针对影响司法适用的本源或重要问题提出若干完善建议,以期为我国知识产权司法审判提供助益。

(一)提高撰写和概括裁判要点的专业能力

指导性案例以凝练裁判要点的方式直观而形象地将司法规则细化,从而满足司法活动对法律规范适用的现实需要,使得裁判要点具有明确裁判相似类型甚至不同类型案件的衡平标准、方法与规则的作用。当面临司法难题时,指导性案例群中存有相对确定及可资参考的参照标准。概言之,裁判要点是凝结案件事实与法律适用的智慧结晶。

最高人民法院在遴选、制作与发布知识产权指导性案例过程中,必须以知识产权的非物质性为核心,认识到知识产权权利边界的模糊性与不确定性,不断提高撰写、概括裁判要点的专业能力。观察知识产权指导性案例裁判要点所载明的规范内容,可以发现,新近发布的知识产权指导性案例逐步关注抽象法律事实的司法认定。例如,对判断地域性特点的商品通用名称24.参见指导性案例46号:山东鲁锦实业有限公司诉鄄城县鲁锦工艺品有限责任公司、济宁礼之邦家纺有限公司秦汉商标权即不正当竞争纠纷案。、民间文学艺术衍生作品的著作权问题25.参见指导性案例80号:洪福远、邓春香诉贵州五福坊食品有限公司、贵州今彩民族文化研发有限公司著作权纠纷案。、历史题材作品的著作权问题26.参见指导性案例81号:张晓燕诉雷献和、赵琪、山东爱书人音响图书有限公司著作权纠纷案。及外观设计的侵权界定问题等27.参见指导性案例85号:高仪股份公司诉浙江健龙卫浴有限公司侵害外观设计专利权纠纷案。。裁判要点应当尽量明确所述规范对象的法律范围或边界,就具体情形细化模糊的法律概念或抽象的法律事实。具体而言,须将特定案件事实抽象化,结合知识产权的裁判规则或理念,就具体知识产权领域内的法律适用问题提出清晰指引或说明,使得司法受众的理性认识尽量统一,从而实现知识产权指导性案例的指引作用。

(二)逐步扩大指导性案例的涵摄范围

随着科技与经济的快速发展,互联网、人工智能等新兴技术愈加成熟,社会逐步进入“工业4.0时代”;同时,商业理念与商业模式在技术推动下表现得愈加多变。基于新技术和新理念催生的新事物不断冲击着现有知识产权法律体系与规范价值,知识产权司法审判工作承受着前所未有的压力。从已有知识产权指导性案例的覆盖范围观察,现存指导性案例难以满足应对知识产权纠纷的现实需要。因此,逐步扩大指导性案例的覆盖范围势在必行。

最高人民法院在遴选知识产权指导性案例过程中,不能拘泥于知识产权疑难案件,需要着重对影响重大、涉及法律事实判定或侵权标准认定以及法律适用模糊等方面的知识产权案件予以特别关注,不断扩大知识产权指导性案例的遴选范围,逐步涵括与时俱进的知识产权法律问题。在法律规范价值与司法能动的空间内,遵循立法原意,善用利益平衡原则诠释具体法律适用的内涵;鼓励全国各区域法院积极参与其中,突破具有行政色彩的层报机制,适当放宽报送的审核程序,例如,基层法院作出富有代表性的裁判文书可以突破层报机制径直推荐至最高人民法院的专职部门进行研讨,确保最高人民法院可以接触具有创新司法理念或司法技术的裁判文书,为遴选优质且切合实际需要的知识产权指导性案例提供充足的裁判文书数据库。同时,为了方便最高人民法院进行案例划分与整合,将个案判决整合为类型案例群,不断进行实践探索与基础研究,发掘蕴藏在典型性与可资参考性案例群中的裁判规则。

(三)注重法律规范与裁判要点的统一

诚如上文所言,裁判要点所承载的规范内容直接决定着指导性案例的价值实现。在我国法律体系与框架下,面对待审案件时法官一般从成文制度中寻找法律规范(包括司法解释),当出现某些法律规范内涵比较模糊,对相关问题缺乏具体的、可操作性的规定,或文字表述与立法旨意不完全契合等情形时,法官可能参照指导性案例的裁判要点、裁判理由等元素作为裁判依据,以此实现个案正义。28.参见迟日大:《法律适用统一的障碍及其破解路径——一个关于建立中国特色案例指导制度的话题》,载《河北法学》2008年第3期,第37页。因此,最高人民法院在编制裁判要点过程中,应当以法律规范作为根本依据,依照成文法体系的司法适用逻辑,要点所释明的内容不能超越立法原意,避免对法律文本断章取义,更不能与立法本意相违背。质言之,通过严谨的司法技术与科学的法律解释方法,抽象个案事实,逐步将其内容丰富与细化,形成可以弥合法律运行不畅的裁判规则,充分发挥指导性案例的预期价值。

(四)注重司法政策与指导性案例的统一

司法的过程就是抽象法律的具体实现过程。29.李清伟:《司法克制抑或司法能动——兼论公共政策导向下的中国司法能动》,载《法商研究》2012年第3期,第87页。知识产权法律具有大量的裁量性规范,基于不同利益的考量,法官在适用裁量性规范时就有多种选择。面对如此情形,可以通过司法政策的准确运用确保法律规范的正确适用,以达到较为理想的法律社会效果。正如德国法学家伯恩·魏德士(Bernd Rthers)所言:“如果没有清晰的、系统的价值导向,法律工作者就不能担当起法学研究和法律实践的责任”。30.[德]伯恩·魏德士:《法理学》,丁晓春、吴越译,法律出版社2013年版,第175页。

近年来,我国已经制定大量且系统的知识产权司法政策,不断转化观念,解放思想,激发创新活力。以驰名商标保护的司法政策为例,经过2005年前后驰名商标保护异化后,2007年至2010年期间在相关司法制度和司法政策的严格调控下,驰名商标司法保护迅速走向规范化和制度化。31.宫小汀、陈聪:《知识产权司法政策对法官自由裁量权的引导》,载《人民司法》2014年第23期,第40页。知识产权指导性案例蕴含的司法理念与规范内容应当与司法政策相一致,其规范的内容能够契合国家经济、文化的发展趋势。因此,最高人民法院发布的知识产权指导性案例应当立足于本国法律规范,充分考量知识产权司法政策,防止机械司法,恰如其分地进行利益平衡,制定出激励创新、保护产权、利于公益且可以具有定分止争效用的指导性案例。

五、结语

现阶段,知识产权指导性案例在实践中的适用情况并不理想,与传统民事指导性案例的应用情况相差甚远,无法实现与发挥知识产权指导性案例的制度功能和应然价值。本文以知识产权范畴的指导性案例司法适用为限定,深植于知识产权特性,结合我国司法审判实际,尝试分析知识产权指导性案例适用频率有限的原因,并针对发现问题的因由提出完善知识产权指导性案例制度司法适用的若干建议,以期为我国知识产权指导性案例的司法适用提供智力支持。