黔中强岩溶区域设计洪水计算方法简析

李斐波

(贵州三策工程设计咨询有限公司,贵阳 550081)

1 流域概况

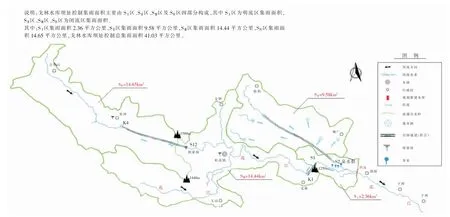

关岭县地处黔中区域西南部,为云高原向南东倾斜的斜坡地带,地势总体西北高、东南低,岩溶地貌较为发育,漏斗、洼地、谷地、盲谷、溶洞等到处可见。戈林水库所在的花江河属珠江流域北盘江水系打帮河一级右支流,发源于关岭县境内,河流自西北向东南分别流经小翁寨、新寨,在发冲寨进入伏流(K4潜伏高程约1 352m),经发冲暗河后在殷家洞出露,其出水点为S12泉(出露高程约1 179m),出露后的河流流经花江镇、白石培,7.9km后在戈林再次进入伏流(K1潜伏高程约1 068m),经约400m暗河后在SⅠ区S1泉出露(位于坝址上游约1.9km,高程约1 057m),河流流经烙烘、干坝,在坝址下游约7.2km处的水淹坝再次进入伏流,经地下暗河后在许凹村出露,最终汇入打帮河(如图1所示)。

图1 设计流域流域水系图

戈林水库坝址位于S1泉—水淹坝入伏口的明流河段上,坝址距离S1泉出露点约1.9km,坝址以上流域面积为41.03km2,由四个集雨分区组成,其中SⅠ区为坝址自身地表集雨面积,SⅡ区、SⅢ区、SⅣ区为闭流区集雨面积,为闭合流域。根据地质勘测调查,水库库区补给源主要有3个方面,一是花江河在该段地表分水邻以内集雨区(明流区SⅠ)的大气降水补给,该部分明流区面积2.36km2;二是S1泉水;三是S2泉水群(SⅡ)。其中:S1泉水是花江河经戈林潜伏形成,其补给源又分为花江集镇片区地表集雨区(闭流区SⅢ,该区面积14.44km2)和S12补给区(闭流区SⅣ);S2泉水群为关牛洞岩溶水文流动系统的补给区(闭流区SⅡ,该区面积9.58km2)。戈林水库设计流域参数特征如表1所示。

表1 戈林水库设计流域参数特征表

2 暴雨洪水特性

花江河设计流域为山区雨源型河流,洪水由暴雨形成,形成暴雨的主要天气类型是冷锋低槽和两高切变类。因降雨量集中、强度大,产生的洪水洪峰洪量集中,由于区域岩溶发育强烈,溶洞、洼地、地下伏流众多,有明显的滞洪作用,洪水经多次削峰后,洪峰量级不大,但洪水持续时间较长。总体而言,流域内的岩溶洼地对该区的洪水还是有较明显的消峰作用。根据关岭气象站实测降雨资料分析,设计流域暴雨天气一般发生在每年的5—8月,发生几率79.4%,夏季常有日降水量在100mm以上的大暴雨出现。

3 设计洪水

3.1 设计暴雨

戈林水库所在设计流域有花江雨量站,临近有关岭气象站。本次统计关岭气象站1959—2016年实测最大一日暴雨量资料,得其统计参数为:H1日=101.9mm,Cv=0.44,Cs=3.5Cv;统计花江雨量站1964—2016年实测最大一日暴雨量资料(含插补延长),得其统计参数为:H1日=85.2mm,Cv=0.37,Cs=3.5Cv。

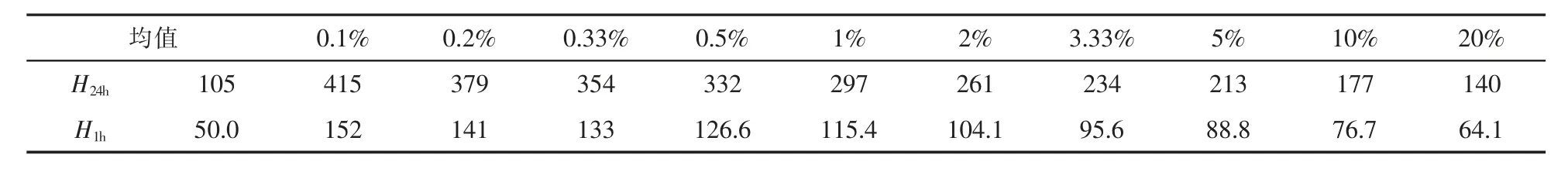

结合最新的《贵州省暴雨洪水计算实用手册》“贵州省年最大24h点雨量均值等值线图”及“贵州省年最大1h点雨量均值等值线图”,设计流域附近区域暴雨量级总体上从设计流域、花江雨量站向关岭气象站递增,综合测站及等值线图确定设计流域暴雨参数为:H24h=105mm,Cv=0.52,Cs=3.5Cv;H1h=50.0mm,Cv=0.4,Cs=3.5Cv。

表2 戈林水库设计流域设计暴雨成果表 单位:mm

3.2 设计洪水

本次戈林水库坝址处设计洪水采用“SⅠ区+SⅡ区全流域洪水”过程线+“闭流区地下洪峰流量计算公式的S1泉水处洪水”过程线的错峰叠加后的成果。设计流域设计洪水计算的公式及产汇流参数在《贵州省暴雨洪水计算手册(修订本)》上据需查取。

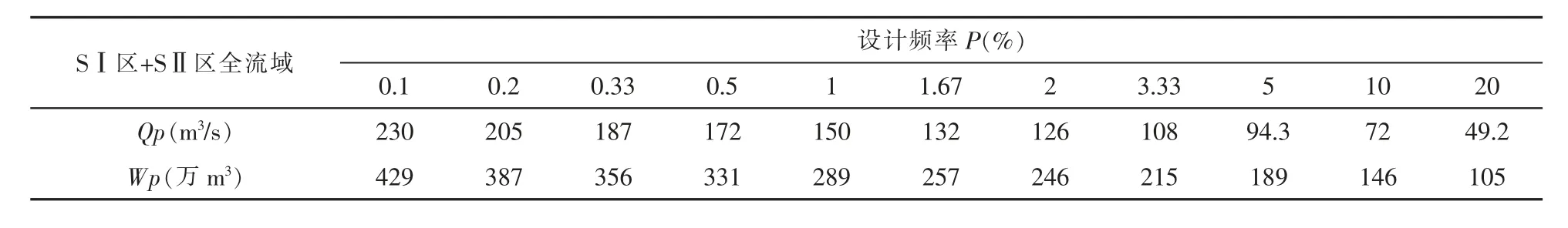

(1)SⅠ区+SⅡ区全流域洪水

SⅡ区集雨面积为9.58km2,岩溶发育强烈,洼地遍布,根据地勘调查,该岩溶系统主要有西北-东南向的串珠状洼地组成,地表河流不长,其地表水入口(落水洞、洼地)众多,岩溶泉出口分散分布在SⅠ区坝址上游左岸S2泉水群区域,并非集中的泉水出口。据地勘调查,众多落水洞基本不发生雍水现象,岩溶通道过水通畅,无法调查SⅡ闭流区的一次洪水从起涨到消退的时间,即对SⅠ区、SⅡ区洪水计算时无法按照“闭流区+明流区”的方法进行计算。因此,本次SⅠ区+SⅡ区洪水计算按全流域面积进行计算。

设计流域以丘山为主,强岩溶,植被较差,产汇流分区定为Ⅰ2区,r1取值0.24,洪峰径流系数C取均值,暴雨衰减指数n2=0.70,Δn2为Ⅵ区[2]。据此,计算得到SⅠ区+SⅡ区全流域设计洪水成果如表3。

表3 戈林水库坝址以上(SⅠ区+SⅡ区全流域)设计洪水成果

(2)S1泉水设计洪水计算

设计流域闭流区SⅣ区集雨面积14.65km2,河流从K4落水洞处经发冲暗河在SⅢ区出露,其集中出水点为S12,位于闭流区SⅢ区 (集雨面积14.44km2)殷家洞处,流经花江镇后在K1落水洞处与SⅢ区洪水经约400m暗河在SⅠ区出露,其集中出水点为S1。

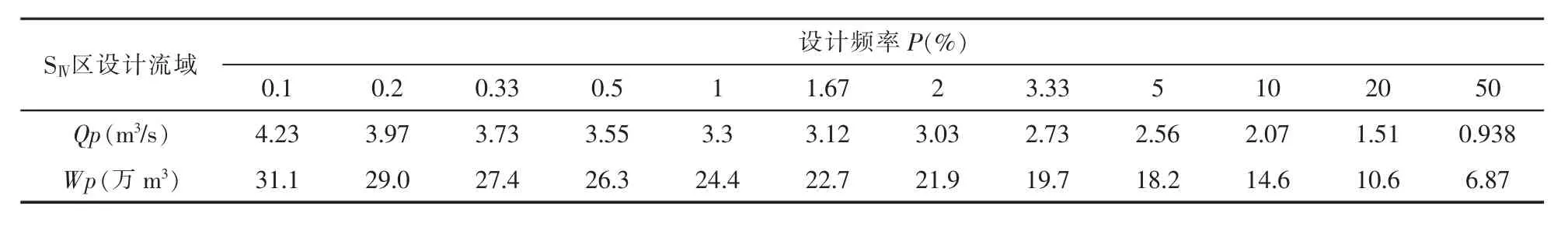

A.SⅣ区(集中出水点为S12)设计洪水计算

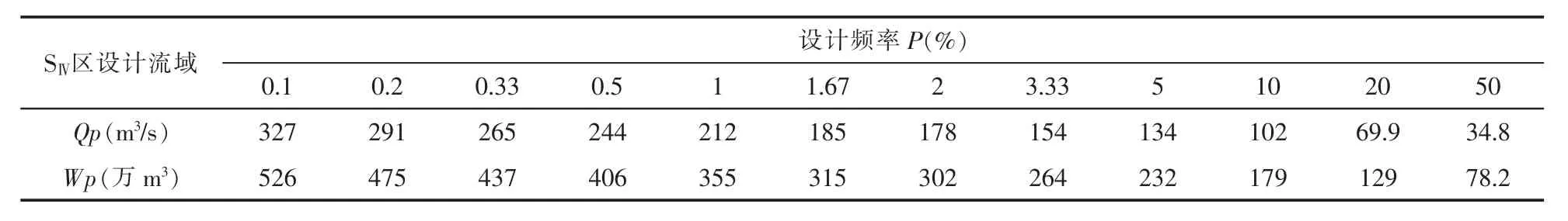

根据前述确定的参数,计算得到SⅣ区设计流域洪峰流量成果,见表4。

表4 K4(SⅣ区设计流域)设计洪水成果

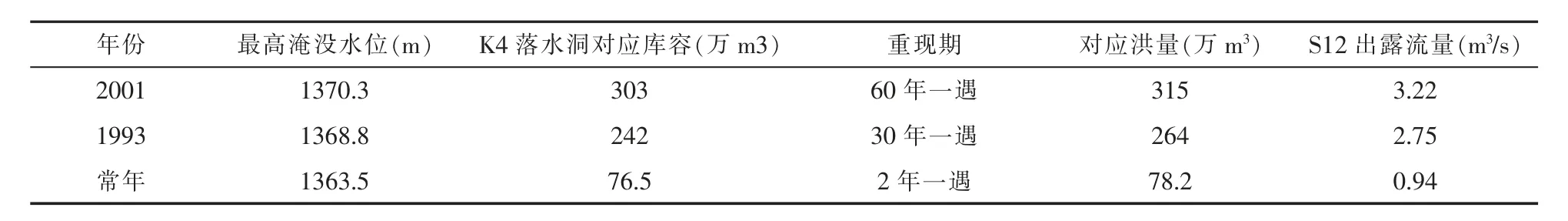

根据现场访问调查,K4落水洞处年年受淹,最长淹没时间长达大半个月,小量级洪水也淹没10天左右。本次依据2001年、1993年、常年洪水调查成果(洪峰、洪量、洪水位等,见表5)以及出露点S12泉水相应历史出露泄流量,得到SⅣ区K4落水洞洪水位和下泄流量数据拟合加密水位-泄流量关系成果,再对闭流区SⅣ区各频率设计洪水进行调洪演算,即可得到集中出露点S12处的设计洪水过程线,S12处设计洪水成果见表6。

表5 K4落水洞处历史洪水调查成果表

表6 S12(SⅣ区设计流域)设计洪水成果表

B.SⅢ区(集中出水点为S1)设计洪水计算

SⅢ区集雨面积14.44km2,河流流经花江镇、白石培,在K1落水洞处进入伏流,在SⅠ区出露,其集中出水点为S1。根据前述确定的参数,计算得到SⅢ区设计流域洪峰流量成果,见表7。

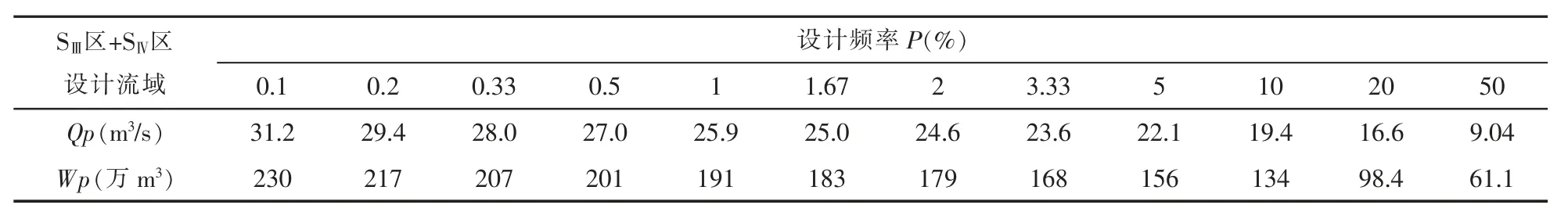

本次K1落水洞设计洪水过程线采用闭流区SⅢ区设计洪水成果(见表7)与闭流区SⅣ区出露点S12设计洪水成果错峰叠加得到。考虑S12出水点与闭流区SⅢ区K1落水洞处距离7.9km,区间河段比降不大且S12出露流量小,按1h错峰时间计算,得到K1落水洞设计洪水成果,见表8。

K1(SⅢ区设计流域——不含SⅣ区)设计洪水成果表表7

表8 K1(SⅢ区、SⅣ区之和)设计洪水成果表

根据现场访问调查,K1落水洞处常年受淹,小洪水时淹没约2天,大洪水时淹没约4天,拟定SⅢ区淹没时间在2—4天间变动。本次依据2001年、1993年、常年洪水调查成果(洪峰、洪量、洪水位等,见表9)以及出露点S1泉水相应历史出露泄流量,得到SⅢ区K1落水洞洪水位和下泄流量数据拟合加密水位-泄流量关系成果,再对K1落水洞各频率设计洪水进行调洪演算,即可得到集中出露点S1处的设计洪水过程线,S1处设计洪水成果见表10。

表9 K1落水洞处历史洪水调查成果表

表10 S1(SⅢ区、SⅣ区之和)设计洪水成果表

(3)坝址处设计洪水

S1出水点位于坝址上游约1.9km处,区间河段比降较大且洪量不小,计算传播至坝址的时间为0.21h,由于洪水传播时间较短,从偏安全角度考虑,本处设计洪水不考虑错峰时间,因此戈林水库坝址设计洪水过程线为“SⅠ区+SⅡ区全流域洪水”过程线与“S1泉水设计洪水”过程线的叠加,其洪水成果见表11。

表11 戈林水库坝址处设计洪水成果表

4 设计洪水合理性分析

从暴雨统计参数来看,以关岭气象站为主要参证站,暴雨统计参数与《贵州省暴雨洪水计算实用手册》中相关等值线图是吻合的。从与历史洪水成果比较看,2001年历史洪水重现期为60年一遇,相应频率下殷家洞(S12)处历史洪水调查流量为3.22m3/s,采用闭流区洪水调节计算的相应频率的洪峰流量为3.12m3/s,与S12设计洪水成果仅相差3.11%;出水点S1处历史洪水调查流量为23.9m3/s,采用洪水调节计算的相应频率的洪峰流量为25.0m3/s,与S1设计洪水成果相差仅4.40%;戈林水库坝址处历史洪水调查流量为146m3/s,与本次计算相应频率洪峰流量140m3/s相差仅4.11%,各历史洪水成果与计算的洪水成果相差均不大。综上,可认为本次戈林水库坝址设计洪水计算分区区划可行,叠加计算的设计洪水过程合理,其设计洪水成果也符合流域的暴雨特性及流域洪水特征。

5 结论

(1)对复杂强岩溶地区的设计洪水计算,应基于地勘调查成果,并结合岩溶通道排泄形态、能力等因素,灵活划分、组合各计算分区,使复杂岩溶区域设计洪水叠加计算过程更具合理性。

(2)设计流域岩溶通道具有不规则性,泄流能力随落水洞水位增加而加大,但增加幅度不大。岩溶通道无法通过实测其水力要素计算得到其泄流能力,可将落水洞洼地看作“水库”,岩溶通道视为“泄水建筑物”,依据数次历史洪水调查得到的洪峰、洪量、洪水位、出露点泄流量等要素资料,采用水量平衡进行调节试算确定。本次S12、S1泉水通道泄流试算成果与历史调查成果基本相适应,即基于水量平衡试算确定岩溶通道泄流能力是可靠的。因此,本次计算方法对复杂岩溶地区缺乏实测水位、流量资料的洼地泄流能力分析具有一定的指导意义。

(3)戈林水库坝址处的设计洪水计算,结合设计流域洪水产汇过程,各分区灵活采用错时叠加S12泉水、S1泉水的调洪演算出流过程,推算坝址处设计洪水成果。该方法结合泉水历史出流数据进行了详细分析,其计算方法更为严谨,较采用全流域计算或仅考虑泉水均匀出流过程计算的设计洪水成果更为合理。□