影像南疆:20世纪90年代广西商业片空间符号与身份主体呈现

焦仕刚 吴 颖

(广西艺术学院影视与传媒学院,广西 南宁 530022)

21世纪以来的广西电影似乎还没有建构起类似贵州、重庆等电影的空间形象,然而广西电影却一直有着历史性书写。广西是中国最早开放的通商口岸之一,早在1903年,英国医生李惠莱将手摇放映机和默片带入北海,广西也成为早期电影流入的活跃地带。不仅如此,广西电影制片厂(简称广西厂)曾是第五代导演的摇篮,诞生了《一个和八个》《大阅兵》及《孩子王》等荣获国内外奖项的第五代导演发轫之作,广西电影有着其自身的人文底蕴及历史积淀。本文讨论的广西电影即所有与广西有关的电影,不论制作方是属于广西的公司集团,还是电影题材取自于广西的本土风情,抑或拍摄地取自于广西境内等。20世纪90年代,广西电影制片厂产出的电影主要分为商业片、主旋律和艺术片三大板块。在市场化经济的影响下,厂里将制片策略调整为:(1)拍摄主旋律电影以获得政府扶持基金。(2)拍摄娱乐性电影以迎合市场。(3)借助外界力量合作拍片以化解风险。而广西商业片以娱乐性电影及合拍片为主,不仅呈现出多元文化圈层下少数民族地区影像塑造特征,还具有城市、乡村等空间影像以及隐喻符号的表达,展现出广西商业片的价值视点多元性。在边疆与民族视野下,广西商业片身份主体的影像呈现路径也面临着叙事符号编码及民族形象建构的突破。总之,20世纪90年代的广西商业片以其独特的南疆地域景观及文化特质成为中国少数民族电影市场化转型中的缩影。

一、多元文化圈层下的南疆影像

广西群山层层相套,盆地大小相杂,河流曲折众多。因其地理特质形成了各地万花筒式的少数民族聚集区,由此诞生了纷繁复杂的如彝族、瑶族等少数民族文化景观。在现代化进程的加速迈进下,大众文化强势挤压渗透精英文化,市场经济法则介入文化生产领域,文化消费肯定了人的世俗欲望。20世纪90年代作为电影市场转型缩影的广西商业片更表征了“八桂大地”被强势而来的多元文化侵袭,其影像中的少数民族特质逐渐模糊不清。20世纪90年代的广西商业片在其娱乐化外壳以及“他者视角”遮蔽下呈现出现代化与民族文化割裂的内在矛盾。

(一)全球化与本土文化拼贴影像

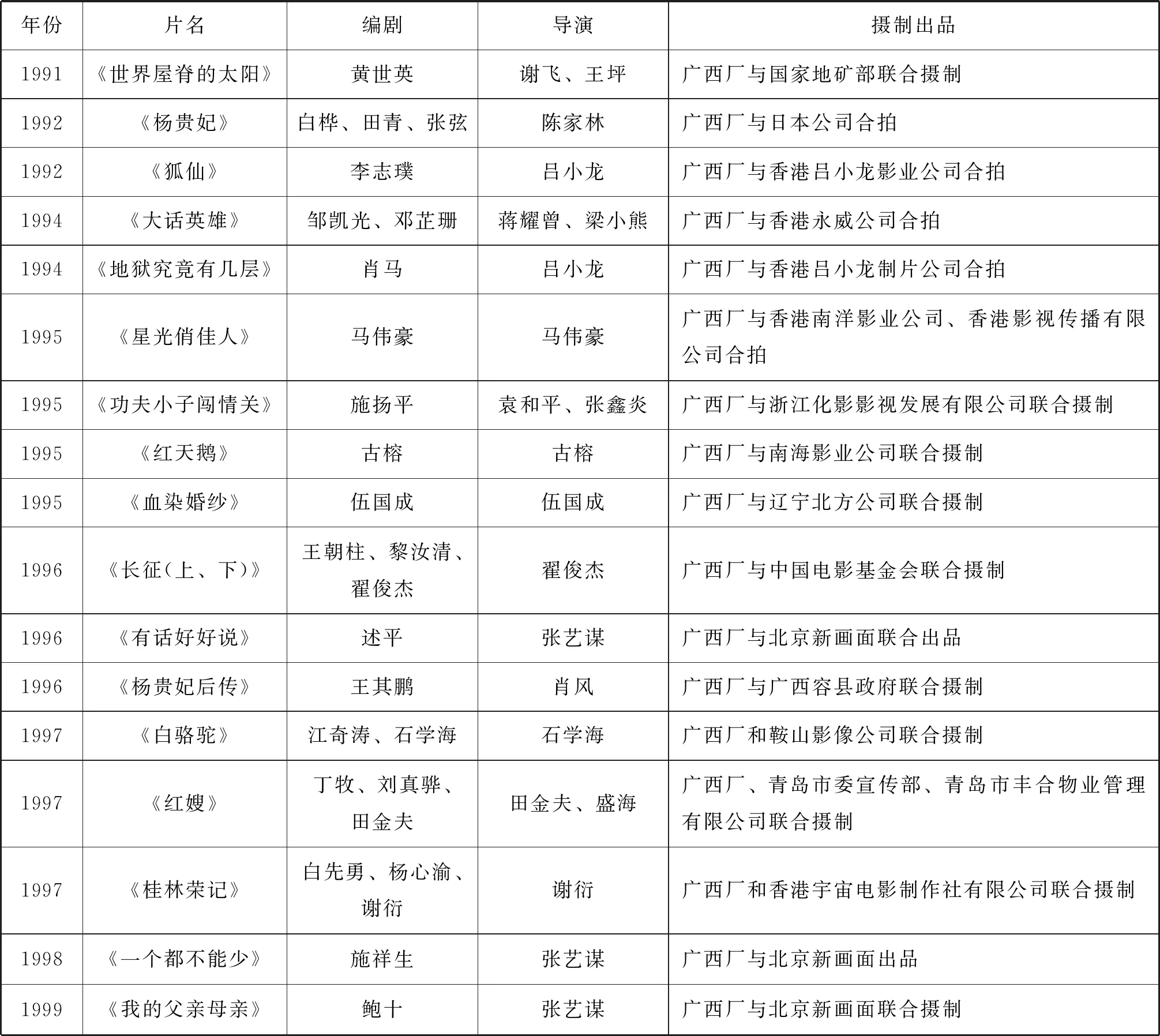

自1992年党中央确立发展社会主义市场经济后,国家在1993年发布了《关于当前深化电影行业机制改革的若干意见》,使得民营企业和其他市场主体开始参与电影生产与经营。到了1994年,国家确定启动每年进口10部国际大片的计划,在国外大片的强势侵袭下,本土观众的娱乐化需求激增。单就当时广西商业片片名来看,出现了众多以“女人”“英雄”等刻板化名词符号为片名来博人眼球的电影,娱乐化现象严重。然而“创作主题的单调与重复,折射出少数民族电影置身其间的商业语境与市场压力”。这一时期的广西电影观众群文化程度相对不高,当地观众多将影院消费作为纯粹娱乐行为。以广西1995年人口受教育程度为例,在6岁及以上被调查的近42万人口中,90.71%的人口为初中及以下的受教育水平。在国家政策改革及观众观影需求的转变下,广西厂自1995年起出现资金匮乏,具备娱乐属性的商业片开始大量筹备以应对本土市场。求贤若渴的广西厂所具备的包容性与流动性造就了第五代导演的崛起,更铸成了文化拼贴的南疆影像文本。“第五代”实际上相对独立于广西电影制片厂的规范性体制运作,由张军钊、张艺谋、何群、肖风组建的“青年摄制组”是“合则留,不合随时可走人”。不仅如此,以张艺谋为代表的名导演带来了与各地民营企业合作的机会以解决困境(如表1所示),来自香港、浙江、北京等地的影业公司自1995年以来,频繁与广西厂合作。这些外来公司带来其所在地域的影像文化,与广西厂合作摄制的武打片、文学改编电影以及神怪侦探片等展现出香港电影、台湾电影以及好莱坞电影与广西电影的拼贴影像。

表1 20世纪90年代广西商业合拍片一览表

20世纪90年代,广西厂摄制的武打片具有典型的好莱坞电影风格。首先是受到好莱坞类型片的影响。《黑色狂人》(1990)有着经典好莱坞电影时期的西部片特征,形成了类型电影的三个基本要素:公式化的情节、定型化的人物、图解式的造型。影片中鲜有人烟的丛林、神秘莫测的少数民族角色、枪支器械的运用以及一言不合的搏斗等,如同将好莱坞西部片同广西影像进行拼贴。其次是外国演员的选用及其形象设定。《黑色狂人》中的约翰·金这一掠夺者形象展现了改革开放初期人们对外国人的刻板印象,展现了当时人们恐惧而又渴望战胜的矛盾心理。

20世纪90年代,广西厂的文学改编电影呈现出台湾艺术电影的思辨性。《落山风》(1990)改编自黄玉珊导演的台湾新电影运动的代表作《落山风》(1987),这部影片与张军钊导演的《台北女人》(1992)分别改编自台湾作家汪笨湖的两部小说。电影展现了女性内在情感与世俗伦理的矛盾,探索了女性的内心世界。这两部影片中反复出现大佛与寺庙等意象符号,构成了广西厂电影对台湾文化的初始印象。《桂林荣记》(1998)改编自白先勇的短篇小说《花桥荣记》,剧情是围绕台北一家桂林米粉店而展开的一段跨越地域与文化的离乡悲情故事。

20世纪90年代,广西厂摄制神怪片借鉴了香港电影的艺术范式,不仅画面基调相似,更展现出邵氏家庭伦理剧的特征。《狐仙》(1992)由广西厂与香港吕小龙影业公司联合出品,情节改编自《聊斋志异》。《地域山庄》(1992)杂糅了多种元素,如恐怖、惊悚以及悬疑等。然而这些神怪片仅仅展现了人物与情节的奇观场景,其内涵呈现与情感描写都较为单薄。

最后,20世纪90年代,广西厂摄制的一系列悬疑侦探片,展现出希区柯克式黑色电影的惊悚风格。在《雪豹下落不明》(1990)中运用了许多好莱坞符号,如黑马的女友叫“好莱坞”,影片中常出现的英语口头禅等,但内容较为空洞低俗。在优秀剧本与导演的相辅相成下,这些悬疑侦探片的艺术水准与情节铺设有了进一步提高。姜树森、蒋耀导演的《越狱女囚》(1992)以及姜树森导演的《血鼓》(1990)情节紧凑,在内容上有所深入。《白日女鬼》(1994)与当年大热的西影厂所设置的先锋实验片《测谎器》(1993)剧情类似,然而这些悬疑侦探作品仅仅是视觉奇观的借用、复制与拼贴,能展现广西电影本土文化的却寥寥无几。

以上广西20世纪90年代不同类型商业片中所体现的文化拼贴虽然体现出广西电影与时俱进,广纳多方之长,却对本民族文化体现较少。长此以往,无疑将本民族身份书写置于“他者言说”的困境。

(二)都市与边地人性主体影像

地处偏远南疆边陲的广西,亦属中心之外的西部地区,进而属于“桂滇黔人文地理区”。在“全球化”这个充满活力的字眼,已经被中国官方和大众媒体一致认可的全速推进的时代,中国电影也参与了重绘城市地图的行列,用影像方式呈现出都市新的景观,协调瞬息万变的都市价值,并评价城市转型中众多的问题。都市与边地人性主体影像不仅体现在20世纪90年代广西商业片中对北京、上海等中心城市的城市想象与呼应,更有在市场化进程的加剧下本土都市与边地的分界。

在20世纪90年代的广西商业片中,都市与边地呈现出二元对立状态。都市影像呼应中心场域城市,而边地则是代表奉献、抒情、浪漫与质朴的东方场域。在《世界屋脊的太阳》(1990)中,方京生需要就去往边地建立电站还是在城市结婚做出抉择,最终方京生将生命奉献给了边地建设。广西商业片中的边地形象较为刻板化,没能深入挖掘与刻画边地民俗文化。《有话好好说》(1997)中,赵本山、张艺谋等人客串的工人在高楼林立间用充满地方气息的方言说话,充当着引人发笑的角色。20世纪90年代广西商业片中的神秘边地景观更象征着未知与财富。《黑色狂人》(1990)中,有着喀斯特地貌的广西边地中蕴藏着神秘宝藏。为莉莉与丫丫伸出援助之手的瑶族人更是身手不凡,助主人公惩恶扬善。

随着精英话语与宏大叙事的退潮,农民、打工者、失足女、小偷以及流浪汉等城市边缘人物成为广西商业片特有的文化视角。《多情的小和尚》(1990)不仅描绘了广西风光,更将目光聚焦于小吃店从业者的日常生活。影片中塑造与描绘了两代人的情感世界,既有年轻人诚挚的情感表达,也有历经岁月的中老年人含蓄而朴实的内在情愫。

(三)现代与传统交织下多元价值影像

20世纪90年代,随着大国崛起,思想解放的时代语境,广西电影出现了众多以回溯历史为主旨或寻求“电影语言的现代化”的商业片。尤其是1995年广西厂吸纳了来自全国各地导演与企业加入后,广西商业片发展得到了加速推动,带来了多元化影像价值表达。张艺谋导演的《有话好好说》(1997),运用具有MTV风格的晃动镜头,节奏明快,展现出主人公内心的慌乱与焦躁不安。《周恩来》(1991)这部传记片在注重影片思想性的同时,更加注意影片创作的现代意识,如“浓厚的情节悬念”“造型叙事的表现方式”“画面、段落内容有超负荷的信息量”“运动与高节奏”等,塑造了伟大的革命领袖形象。

从20世纪90年代广西厂摄制的历史题材电影的影像呈现来看,其“形式大于内容”的特征展现了对历史完整性的消解,为观众提供了现代化历史观。《杨贵妃》(1992)由广西厂与日本公司合拍而成,影片在展现唐朝盛世的同时,刻画了鲜明的人物形象,如天真烂漫的杨玉环、自私虚伪的唐玄宗以及懦弱的李瑁等。杨玉环幼时在马嵬坡遇到的僧人曾预言杨玉环还会再来,预示了杨玉环命丧马嵬坡。影片在重现大唐繁荣盛世的同时还有着现代“宿命论”意味。其中不仅蕴藏着主创鲜明的褒贬态度——对将帝王权臣的历史罪过让杨玉环一人来承担的悲哀。历史题材电影虽然进行了现代化重构,但有些却不可避免地受到了“娱乐化”大潮影响。《风流乾隆》(1991)剧情略显俗套,情感塑造不够深入。影片中三名痴情女子为微服私访的乾隆而死,仍体现了父权下女性的从属地位。

二、价值视点多元的南疆影像空间符号表达

莫里斯·席勒认为:“只要电影是一种视觉艺术,空间似乎就成了它总的感染形式,这正是电影最重要的东西。”空间呈现是电影的组成部分。空间不仅是现实生活的反映,更是现实社会的镜像体现。空间是一种在全世界都被使用的政治工具,如果意图就隐藏在空间形态表面的连续性下面的话。它是“每个人”手中持有的工具,不管是个人还是群体,也就是说,它是某种权力的工具,是某个统治阶级的工具,或者一个有时候能够代表整个社会,有时候又有它自己的目标的群体的工具。近年来,中国(亚)热带地区影像频频出现优秀作品,广西电影影像空间也理应被重视。20世纪90年代商业片的影像空间符号将目光聚焦于诗意的乡村空间、想象的城市空间以及空间影像符号的隐喻性。

(一)诗意的乡村空间

当现代人在城市四处碰壁,城市失去诱惑力,人们开始回望宁静的乡村,赋予其诗性内涵,乡村空间通过影像媒介的表达成为安抚人们的治愈空间与精神家园,更成为想象性消费场所。在广西相对缓慢的城市化进程下,乡村空间不仅能够引起本土观众共鸣,更能展现主人公的美好品质。石学海导演的《白骆驼》(1997)讲述了苏日娜收养了6个孤儿的温情故事,影片展现了祖国西部乡村风光的同时更赞颂了苏日娜的美好心灵。张艺谋导演的《一个都不能少》(1999)描写了一位偶入城市的外乡人的寻人故事。在展现美好的爱与责任的同时,也深层次揭示了“城市使人迷失”这一主题。在《我的父亲母亲》(1999)中,母亲招娣是村里出了名的美人,纯洁善良,与父亲骆长余的爱情故事令人动容。以母亲为代表的乡村空间充满诗性,展现了其中“诗意栖居”的想象。

虽然说20世纪90年代广西地区的城市化进程相对缓慢,然而在现代化的大背景下农村进城务工人员越来越多,城乡联系愈加紧密,却也同时呈现出二元对立的矛盾,甚至一些影像以死亡作为进入城市的外乡人的最终归宿。这样的隐喻与疼痛呈现出残忍而浪漫的寓言性叙事。如《金沙恋》(1991)中,想要在城市站稳脚跟的阿诺宝,却在前往矿井事故现场途中坠江而亡。在《桂林荣记》(1997)中,与世界无法和解的人们在某一时刻静悄悄地死去。曾经在早期广西电影中缺席的乡村影像在90年代银幕上作为现代都市的反身,呈现出富含时代气息的多义化影像。

(二)想象的城市空间

地缘与空间紧密相关,地理空间具有流动性。人对于地点(place)不再是长久根植,人成为某一地区的过客,人与地区松散的联结与碎片化的美学映照了景观空间中异化的人,以及内心认同感和安全感的剥离。农村人不断流入城市,影像中城市空间的展现在市场化经济与人的异化下逐渐具有着主观想象性。这样的城市想象既有着广西作为南疆区域对中心地区的想象,也有着乡村对于城市的想象。

广西20世纪90年代的商业片中的城市空间呈现出远离实际的想象性。《有话好好说》(1997)是张艺谋首次涉足城市题材的电影,其晃动镜头的视角如同一个初入城市的乡下人,好奇而笨拙地望着都市的灯红酒绿。影片开场赵小帅找人念情书时,虽在同一个地理空间,念的人却有着不同的口音与形象特征,展现出身后不同的身份特征与文化背景。《省城里的风流韵事》(1993)讲述了都市中夫妻的婚姻危机。影片虽然描述了一段婚外情引发的一系列闹剧,却并没有止步于道德说教与规劝,而是探索人的内心情感世界,对社会现实做了深刻的探索。

广西作为边陲省份,远离北京、上海等中心区域,对“现代化都市”的想象在影像中频频出现。如《多情的小和尚》(1990),小镇中的鲜又美小吃店老板冷月眉与忘不了小吃店老板老和尚虽处于广西,却在叫卖时用着江沪一带的吴语,两家小吃店分别卖着苏式点心与牛肉锅贴儿,城市空间具有着多重地点性与对中心区域的想象性。

(三)空间影像符号的隐喻性

20世纪90年代,电影产业发生了巨大的变革,这种动荡深层次地改变了中国电影。人们对于物质生活以及精神文化的更高诉求空间有着更抽象的表达,其影像符号逐渐具有了隐喻性。隐喻的特点是通过类比的方法使人在意念中观照两种事物,用诉之感官的意象去暗示无法理解而诉之感官的意象,从而使人的心灵向感官投射。影像空间的设置暗含着社会关系的反映,承担着社会关系的再现任务。

20世纪90年代的广西商业片中的空间影像呈现出隔绝与闭锁状态。《落山风》(1990)将故事聚焦于寺庙内。影片所呈现的空间远离都市与乡村,是人们追求宁静与逃避世俗欲望的虚拟空间,这种空间是承载着佛教文化的寺庙,也隐喻着道德规劝与约束。影片中主人公最后离开了寺庙,象征着其女性主体意识的觉醒。《杨贵妃》(1992)是典型的娱乐片,关于杨贵妃的影视文本层出不穷,这部电影将目光聚焦于天真烂漫的杨贵妃的爱恨情仇,场面宏大精美。影片所处背景是基于现代人对唐朝景观的想象,其价值内核融入了现代人对于历史及女性主体的反思与批判。《寡妇十日谈》(1994)是由肖风导演的影视作品,影片中的杨梅镇是一个闭锁的少数民族空间,影片色调幽暗,烘托了神秘莫测的氛围。《我的父亲母亲》(1999)中,乡村外的县城是影片中的虚拟空间,并没有实际呈现,映衬出乡村空间的质朴与单纯。父亲从县城来到乡村,放弃了县城的“现代化”生活,在营造父母爱情珍贵的同时更旨在塑造能够产生非物质爱情的诗意空间。多种的隐喻修辞将情与景相交融,塑造了隐喻色彩的虚拟空间,切实地展现了时代症候。

三、边疆与民族视野下身份主体的影像呈现路径

每一个民族都有对自己形象的一种想象,并以此来界定“自我”与“他者”。广西电影相对于贵州电影、重庆电影以及广州电影等存在感较为微弱。随着时代发展,我国的民族文化主体意识显著增强,因此基于20世纪90年代的广西商业片来思考广西电影边疆叙事与空间形象建构是非常有必要的。民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。边疆与民族视野下少数民族身份主体的影像呈现需要秉持“共同体美学”,在影像边缘化困境下实现与观众的共鸣与共情,扩大共同性的同时体现其少数民族地域文化的自身特性。

(一)广西电影边疆叙事——边缘化与身份定位

近年来,关于地域电影的学术研究呈现上升趋势。广西电影制片厂曾生产过优秀的“中国西部电影”,在第五代导演优秀作品的辐射下,广西电影制片厂在20世纪90年代生产的商业片呈现出独特的地域文化景观,这得益于一批毕业于北电的青年艺术家离群索居,以“有意味的形式”脱离了当时的主流电影市场,完成了破旧立新的中国影像。然而,这些影像中的广西空间处于边缘化地位,呈现出身份定位的模糊性。广西电影在中国电影版图上处于远离上海、北京等“中心”城市的边缘地位,其空间形象很大程度依赖“他者言说”。

持续的边缘化不利于本民族影像文化的传播与发展,南疆影像需要结合“共同体美学”,实现共赢与多赢。电影“共同体美学”的核心理念就是“合作、和谐”,即通过合作达到和谐,实现共同诉求与利益的最大化。这就需要电影在叙事中建立与观众的有效沟通机制。在电影主题上,广西厂摄制的电影呼应着国家主流意识形态,既促进地理位置略显边缘化的广西民众的身份认同,又巧妙利用少数民族题材构建了民族国家的宏大叙事。《周恩来》(1991)作为人物传记片,积极响应着共产党成立70周年。《世界屋脊的太阳》(1991)反映西藏现代工业题材,对汉藏工人群体的无私奉献进行了赞颂。《天火》(1991)取材于水电工业题材,赞美了一心为人民服务的优秀基层干部冯世光。战争片《铁血昆仑关》(1994)描述了在广西南宁50公里外的古战场昆仑关上所发生的抗日战争故事。影片表达了炮弹虽然能够打倒人,却摧毁不了一个国家的千年文明。

然而,南疆影像的主体身份形象却也面临着“他者言说”的困境。南疆影像中常有着“闯入者”与“守护者”两种特定身份角色。“闯入者”带来现代思想拯救深陷泥潭的“守护者”。在《落山风》(1990)中,素碧因无法生育而被丈夫遗弃逃离到寺庙中,象征着困在寺庙内的秩序守护者。文祥作为寺庙的闯入者,鼓励素碧应当利用法律武器保护自己,并主动追求属于自己的幸福。以文祥为代表的闯入者担当着启蒙者的身份,承担着对守护者进行思想启蒙与教化的任务。同样,《我的父亲母亲》(1999)中,父亲作为乡村的闯入者,带来了知识与智慧,也给母亲的生命增添了一抹亮色。20世纪90年代广西商业片中的这种对于“他者文化”的仰望姿态并不利于南疆影像的身份定位,广西电影探寻其自身的独特地域标志及文化符号编码来进行形象建构。

(二)广西电影形象建构——地域标志与符号编码

从媒介地理学的视角来看,空间提供了一种共同阅读的“仪式”与过程,在此基础上建构起一种“想象的地理”。广西电影具有独特的广西风貌,如独特的喀斯特地貌、连绵起伏的群山、随处可见的热带植物、地摊小贩及异域风情的边疆建筑等。其亚热带季风气候和热带季风气候也成为广西特有的气候景观。这些文化景观空间符号,既具有叙事功能,也具有表意与影像编码功能。编码通常被认为是对某一事物赋予意义的过程,即将意义或信息转化成符号的过程,将意义用相应的语言表达出来。斯图亚特·霍尔强调了相关符码的重要性,否认了文本决定论,他认为不同社会地位的编码者和译码者在大众传播过程中对文本阐释起着不同的作用。通过地域符号编码,能够使本地域观众眼里产生归属感与认同感。

综观20世纪90年代广西商业片,出现了许多宏观概括广西风土人情与人文风光的空间符号。《多情的小和尚》(1990)中,随处可见的桂林山水,塑造了独特的广西民族景观。《黑色狂人》(1990)及《寡妇十日谈》(1994)通过民族服饰以及民族风俗展现了瑶族的民俗文化。《金沙恋》(1991)讲述了彝族姐妹爱上了同一个小伙,最终两个姑娘都未与小伙结缘的故事,展现了彝族的民俗文化传统。另外,市井小摊不仅是广西的地域文化标识,更是广西电影的文化符号景观。在《桂林荣记》(1998)中,米粉摊承载了众人的乡土情怀,陌生化土地上的来自家乡味道的米粉摊更增添了人物的飘零感。《多情的小和尚》(1990)中的主角为街头商贩,符合大众日常生活的影像更能引起观众共鸣。

全球文化工业的过程就是“物的媒介化”和“媒介的物化”双向流通的过程。然而,广西电影却缺少“媒介的物化”,致使其形象充满模糊。少数民族独特民风民俗就能够构成“媒介的物化”。民俗正是靠其自身特色构成与其他文化交流的机制而焕发着生机的。如泰国《能召回前世的布米叔叔》(2010)中的牛与黑猩猩,我国少数民族题材电影《黑骏马》(1997)、《狼图腾》(2015)中的马与狼等生灵形象。生物是特定地域的文化媒介,更是人类深层次表意的独特载体。《白骆驼》(1997)是广西电影将生灵符号运用得较好的一部少数民族题材电影,迎合了民族团结的时代精神,在当时引起了巨大反响。苏日娜救助了6名孤儿,而这些孩子将爱传承,救助了一只白骆驼。影片人物塑造饱满,情节动人。这部电影虽然是广西厂生产,描绘的却是内蒙古民族风貌。可见,广西厂缺少展现本民族特色的影像文本,而生灵符号的塑造不失为一条出路。这些生灵符号承载并传播着地域形象与地域文化,有助于广西电影身份主体的呈现与塑造。

结 语

王一川曾概括过“百年中国电影模块景观”:到20世纪80年代末为止,中国电影从地理位置分布来看,先后出现过大约四大模块:一是东部电影模块,二是南部电影模块,三是北部电影模块,四是西部电影模块。近年来,广西电影作为南部电影板块在中国电影市场上日渐式微,甚至游离于迷醉与潮湿的“南方电影”之外,关于广西的话语与风貌已淡出大众视野。相比于贵州、重庆及其他少数民族如内蒙古、新疆、西藏等地域电影,广西电影呈现出尴尬的失语状态。近年来,中国电影研究领域已出现明确的“空间转向”。中国电影受众的期待视野已从充满民族寓言的中国西部转而聚焦于中国南部。可惜的是《秀美人生》(2020)作为院线上映的广西电影并未在业内掀起波澜。然而某一板块如果出现了缺失状态,则会缺少对中国电影版图的整体认知。若缺乏南部,则无法构建具有典型性的西部、北部等。并且边疆与民族视野能够为国家形象提供丰富的文化底蕴,致使国家形象不再单一。广西电影应当有更多尝试与更多期待。