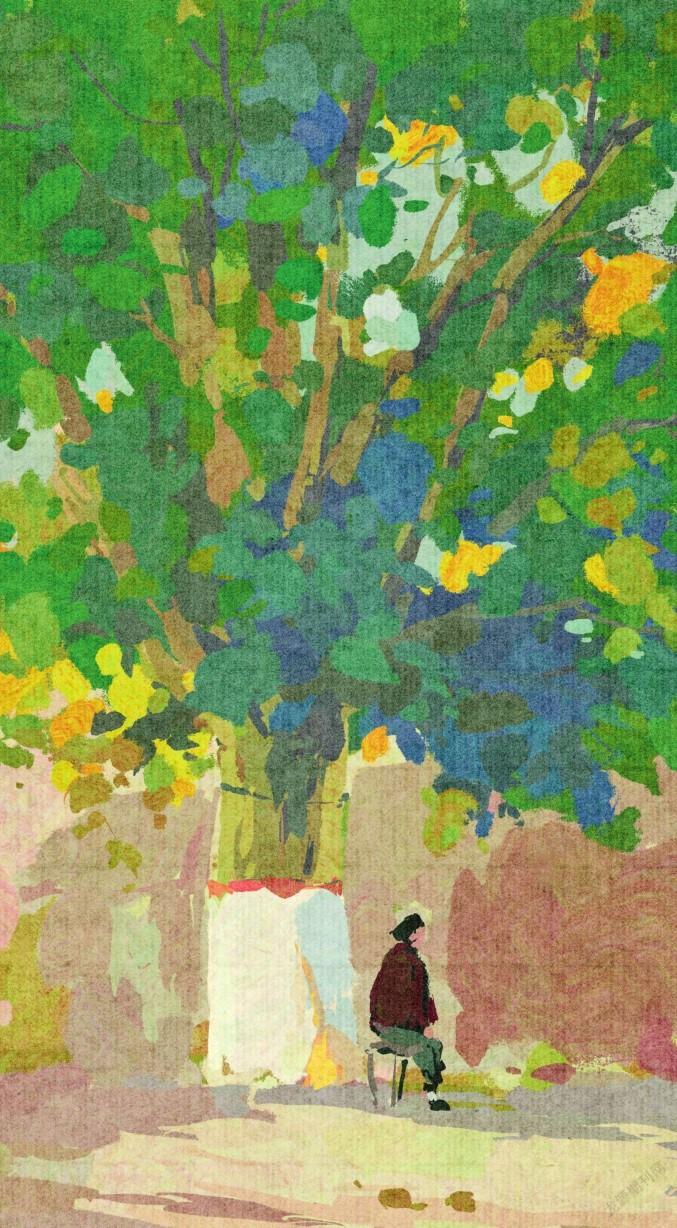

两排高高的白杨

站在学校的大门口,一眼望过去是两排高高的白杨。树应该有些年头了,树干很粗,所有的树枝都向上生长。它们像两队身子挺得笔直的哨兵,日夜守护着校园。

这两排杨树中间的石子路是学校的中轴线。沿着这条路走过去,再穿过每一排教室中间的走道,就分别走过了学校的3个院落—前院、中院、山上。算起来,整个校园共有4排教室,每一排4间。每一排教室之间除了小院子,还有小花园,种着各种花草树木。宿舍围着教室,操场在宿舍和教室的南面。

小学一毕业,我和一群小伙伴就来这里念书了。因为学校离家有20里山路,所以我成了住校生。学校没有学生食堂,需要自己做饭。做饭用的是煤油炉,据说之前没有煤油炉的时候,每个学生每周从家里挑一捆柴,在学校准备的土灶房里做饭。所以,煤油炉的出现改变了住校生的生活方式。我们每周只需要到供销社花3角钱打一斤煤油,可供一星期6天的做饭和晚自习照明。做饭的锅是钢精锅,每顿饭都是面条,在面里加些洋芋块儿和酸菜,放点儿盐,就算一顿饭了。因为家里不愁粮食不够吃,所以我们带来足够自己吃的粮食,面、酸菜、洋芋,每顿饭都能吃饱。每个星期六下午,上完两节课就放学了,我们背着空袋子、空笼子、空罐子回家。而星期天下午,我们需要背着馍馍、面条、一小口袋洋芋和一罐酸菜返校。因此,每周天上午,我妈都非常忙碌:先要擀好我6天要吃的面,切好、晾晒,一层一层放在我装面的茶笼里,在每一层上撒些粗面,免得面条黏在一起;接着,给我烙几个白面馍馍,想着我在学校吃不好,还要在馍馍里多打进几个鸡蛋,多放些油—吃起来酥酥的,特别香,还不容易坏。用来装酸菜的是一个黑色的瓦罐,应该有些年头了,盛满正好够吃一个星期。

最让住校生头疼的是面条。虽然家里人再三叮嘱我一到宿舍就要晾开,晾干了的面条不容易起霉,但一过星期三,面条还是逃不过霉变之路。最开始,每一根面条上均匀地长出一些白色的斑点,越来越密,到了周五或周六,这些白色斑点就变成了绿毛,面条看上去就像一根根长满了绿毛的细棍儿。我们的办法就是煮,一遍一遍地煮。从一开始烧水就把面条放进去,水一烧开,水上就漂起一层浮沫,用勺把那一层沫撇出去,再煮,过一会儿,又漂上一层,再撇,直到看不到沫为止。面条上的白色斑点和绿毛好像被煮掉了,颜色也恢复了正常,撒上盐,加上酸菜,似乎也不难吃。反正大家都这样吃,住了几年校就吃了几年。不吃,又能怎么办呢?

宿舍是通铺,可能是因为学生过多、宿舍不够,通常能睡5个人的宿舍被安排了八九个人,非常拥挤。白天还好,难过的是晚上,大家只能前胸贴后背地挤着睡,没办法翻身。谁要是半夜起来上厕所,回来就找不到睡觉的地方了,只得趁哪个同学翻身时,赶紧找个缝儿再挤进去。

我看过一本杂志叫《黄金时代》,好像是面向初中生的。当时不明白这本杂志起这个名字的原因,现在想来,一个人一生当中最为美好的年华莫过于上初中的这一段时间了。我为自己能在这里度过黄金时代感到庆幸。

话该从何说起呢?

每天早晨,起床的铃声响过—应該说是敲过,因为学校的铃铛是半截铁轨,值班老师拿着半截木棒敲—我们急匆匆地起床,随后以班为单位在操场上跑步,体育老师吹着哨子带领着我们喊:“一、二、三、四—”我们跟着喊:“一—二—三—四—”老师们大多都住校,也和我们一同起床,在操场上锻炼。有的老师还会打一套太极拳,常常令我们很羡慕。跑几圈下来,气喘吁吁,但浑身舒畅。随后回到宿舍吃早餐,一般是啃几口馍馍。

接着就是早自习。早自习自由、紧张而有序。打扫卫生的值周生分工明确,有扫校园的,有扫教室的,有擦黑板和洒水的;学习委员在收作业本,又从老师那里抱回来批改好的作业本,发到每一个同学的桌上;有的同学在座位上写着什么,有的则拿着语文或者英语课本急匆匆出去了。教室门前、操场上,乃至校园的角角落落,都有同学们慢慢来回走动的身影,大家一边走一边念念有词,有的大声朗读,有的默默记诵,互不干扰。每个人按照自己的情况安排自习的内容。经过长时间的“侦察”,我在学校会议室、实验室和操场的矮墙之间找到一块相对僻静的“三角地”,在这里一边转悠,一边背诵老师要求的内容。

我们的老师大多从师范学校毕业,当时上课连幻灯片都没有,更谈不上用多媒体了,因为学校没有通电,用不了这些先进的设备。但现在回想起来,他们的专业精神和素养至今都令我钦佩。上课从来不说废话,很少拖堂,每个老师都是如此。老师们都能写一手漂亮的字,虽然风格有差异,但板书都非常好看。偶尔有哪位老师的字写得稍微难看一些,就会显得特别突兀,会遭到我们小瞧—除非他讲课的内容令我们折服。理科老师上课时一边讲解,一边在黑板上工整地演算,完整地写下整个解题过程,同学们便跟着思路在本子上写解题的过程;老师讲完,还要等一等,因为有同学还没有写完。老师的目光会来回扫视我们,如果觉得大多数人还是一脸迷茫,便会再讲一遍,强调关键的地方,直到大多数人理解为止。讲完,布置一两道习题,当堂做,检测大家的理解程度。再布置一些课后作业,只要上课认真听了,完成起来困难不大。作业量不大,不需要花很长时间。老师会认真批改所有作业,下一次上课还要对全班同学完成不好的题目再次进行讲解。每当要讲解新的、抽象的概念时,老师便会放慢上课的节奏,把整体的内容拆解成几个小节完成。

常凯仁老师原来是教代数的,后来他又教物理。初二时上地理课,进教室的竟又是常老师。我心里正在疑惑,常老师已经在黑板上画了一个很标准的中国地图,讲起了中国地形的“三横三纵”,之后又讲了中国交通的“三横三纵”。跟着常老师,我们每节课都在画中国地图。上完一个学期的地理课,眼睛一闭,京广线、陇海线、大兴安岭、横断山脉,尽在眼前,真的是学得趣味盎然!

初三下半学期,教我们几何的常海潮老师在一次篮球比赛中脚受了伤。几个老师抱着他的上身,一个体育老师抱着他的脚,往回一拉,骨节算是接上了,常老师疼得大汗淋漓。不一会儿,他的脚就肿了起来,脚踝的皮肤似乎快要胀破了。大家赶紧把他送到宿舍休息。第二天有几何课,我们以为常老师不来了,没想到,快上课的时候,他在宿舍门口喊班长,说要上课。班长带着几个高个子的同学,一人拿着拐杖,一人背着常老师,一人托着常老师那只受伤的脚,几个同学在周围护着,把常老师背进了教室。常老师拄着拐杖,单腿站着讲课。一节课下来,他上衣的前襟和后背被汗浸得湿漉漉的。我不知道常老师是怎样忍受疼痛照常上课,回到宿舍又是怎样治疗的。反正,我们的几何课一切照常。刚开始,我们轮换着背他,后来他能自己拄着拐杖一瘸一拐地走过来,之后他便可以不用拐杖,慢慢走到教室了。他的课堂始终如一,既严谨又充满激情。

初一时,张银兔老师给我们上语文课。张老师会在业余时间写作,听说发表了不少作品,我梦想成为像张老师那样的人。我准备了一个本子,每周在本子上写一篇小文章,交给张老师看。过一两天,张老师就把本子还给我,除了改正错别字和病句外,还会在我的作文后面写长长的批语。这些批语让我感到非常温暖,觉得自己的作文在张老师的帮助下写得越来越好了。

初二的语文课本里有一篇课文是谈“说和做”的,讽刺那种只做了“一”却夸大成“十”的“语言的巨人,行动的矮子”。直到现在我还清楚地记得,常思礼老师在讲到这样的人时,那种鄙夷的语气和眼神。从此,遇到这样的人后,我会想起常思礼老师,也会经常提醒自己要少说多做。

初三的时候,李效武老师教我们语文。同时,他也是我们的班主任。我在上小学时练过几年书法,上初中后偶尔也会抽时间写写毛笔字,在班里可能还算写得好的。李老师说:“不要小看田永丰,他将来会成为书法家的!”这让我得意了好一阵子。李老师教作文时,鼓励我们“下笔千言,离题万里”,让我们先把想说的话尽量写出来,再评判写得好不好。在李老师的鼓励下,我的一篇作文能写一两千字。李老师说:“早晨一睡醒,你就应该马上起床,不能赖在床上睡第二觉;晚上睡觉前,躺在床上,你要把手放在胸口上,‘扪心自问’,盘点自己这一天的收获和遗憾,认真问问自己,你这一天是否对得起自己?是否对得起省吃俭用供你上学、在地里挥汗如雨的父母?”多少年过去了,每当我有所懈怠、想要偷懒的时候,李老师的话就会在耳边响起,仿佛他就站在我的身后,用严厉的目光注视着我。

记不清是哪一年了,我们每个人手里多了一册歌本,包含《在那桃花盛开的地方》《十五的月亮》《乌苏里船歌》等好几十首歌曲,有谱子和歌词,还配着漂亮的插画,都是杨辉老师在蜡纸上刻好之后油印的。用现在的话来说,是正儿八经的学校自编的校本教材。杨老师的嗓音非常好,男高音,只为我们示范了一首歌,我们就佩服得五体投地。杨老师按照歌本的内容教我们唱歌,上完一节音乐课,不管歌唱得是否动听,我们的身心都是无比愉悦的。有一次,杨老师在黑板上写了一段不完整的乐谱,鼓励我们上台补充完整。我不自量力,跟着“谱”完了,杨老师看完,哼了一遍,用赞赏的目光看了我好久,让我暗自得意。神奇的是,杨老师除了会弹琴、会教音乐课外,还会画画、教美术课。一棵小树、一朵花、一只麻雀、一只猫,他只用寥寥几笔,就能活灵活现地表现在黑板上。杨老师组织过学生画展,我根据李白的《望天门山》,画了一幅“国画”,杨老师认为画得很好。杨老师还让我们创作连环画,有一位同学根据《回娘家》那首歌,创作了一小册连环画,被杨老师大加赞赏。

我常常想,画画和弹琴这两样非常难掌握的技能,是怎么同时被杨老师拥有的?

我们的体育课也上得有板有眼。教我们体育的老师非常帅气,篮球打得非常好。单杠、鞍马、前滚翻、投篮等都是我在这个时候学会的。有一次在体育课上练习前滚翻,我翻了過去,要站起来的时候,却打了一个趔趄,把裤裆扯破了。我只能躲在一边,再不敢挪动一步。老师大概看出了我的窘态,找了个理由打发我回宿舍补裤裆。

老师们不鼓励我们打疲劳战,一直沉浸在题海中。挂在他们嘴边的一句话是“七加一大于八”。这句话的意思是每天7小时认真学习,1小时体育锻炼,学习效果要比学8小时以上更好。上午两节课后,我们要做早操,做完操还可以玩很长时间。中午吃完饭,可以美美地睡一觉再上课。下午两节课后,还有一些课外活动的时间。晚自习时间不超过9点,回到宿舍需要立刻就寝,否则就会被班主任批评。当时,我一个堂哥上高二,高中生可以迟一点儿睡。下晚自习后,我有几次待在他的教室里看书,结果被检查自习的老校长发现了,说:“一个初中的娃娃有必要熬夜吗?回去睡觉!”他把我“轰”出教室,“撵”回了宿舍。

下午两节课后的课外活动时间,学校里真是热闹。课外活动也是学校大扫除的时间,大扫除是值日生的工作,一个大组的同学留在班里扫地、擦玻璃。地要扫得找不到一小片纸屑,还要洒上水,以免扬起尘土;玻璃要擦得像不存在一样。其他的同学一律在操场上锻炼。拔河、打篮球、跑步、跳绳,是我们这个缺少体育器材的乡村学校最为实用的锻炼方式。单杠是两个稍粗的木杠子上面架了一根铁棍,我们就在这样的简易设备上学会了引体向上。刚开始,我没办法完成10个引体向上,后来我每天加一个,直到一口气能做30个。

操场上有两个篮球场和一个排球场。印象中,每天都有比赛,班级之间的比赛、老师之间的比赛、老师和学生的比赛,之后又延伸到了校外,有了学校与学校之间、学校和乡政府之间的比赛。一年到头,每天都有比赛,似乎永远赛不完。老师们自己组织了3个篮球队:前院队、中院队、山上队。每天中午,学校大门口的小黑板上就会贴出海报,内容一般是球讯。课外活动的锻炼一结束,学生就可以自由活动,大家早早地围在篮球场周围,给自己的老师所在的队伍呐喊、鼓掌,把嗓子喊哑,把手掌拍疼。自己的老师赢了比赛,我们就像自己赢了一样激动;自己的老师输了,我们就如同自己输了一样沮丧。

我们有没有偶像?当然有。我们的偶像是张海迪、陈景润、华罗庚、钱学森。张海迪,一个下半身瘫痪的人,自学完成了大学课程,还懂那么多种外语,老师经常拿她的事例来激励我们。陈景润,老师说他因为走在马路上思考问题太专注,脑袋撞到电线杆,起了一个大包。我们经常议论,那该是多么专心啊!我们还认识了华罗庚,知道了他是一个没有上过大学的数学家,真是了不起!我们最常谈论科学家钱学森,也会互相讲述自己知道的关于他的故事,佩服他对我们国家科学事业的贡献。国家兴亡,匹夫有责!

3年时光很快就过去了,我收拾好行囊,准备走向未知的生活。在校门口,我回首凝望。那两排高高的白杨,在一年前被砍倒,做成檩子和椽子,用来盖新宿舍。重新栽起来的两排白杨,在一年时间里,已经长得很高了。在炽热的夏风中,它们的叶子猎猎作响,就像威武的士兵,依旧日夜守护着这个可爱的校园,这个培养我成长的地方。