经皮肝穿刺胆管造瘘取石术治疗复杂性肝胆管结石

黄尚辉,覃秋健,韦承德,黄子团

(来宾市人民医院肝胆胃肠外科,广西 来宾,546100)

复杂性肝内胆管结石(intrahepatic stone,IHS)是我国常见病、难治病,发生于左右肝管汇合部以上、各肝内分支胆管内,伴或不伴有肝外胆管结石[1]。复杂性IHS具有明显地域性,是我国南方地区常见病、多发病。结石形成的诱因明确但机制不明,主要与胆道细菌感染、胆汁淤积、慢性炎症、寄生虫感染及环境等[2]因素有关;其治疗以手术为主,具有高残石率、高复发率、高并发症发生率等特点,常被称为良性疾病中的“不治之症”[3],因此合理选择手术方式是提升治疗效果的关键。传统开腹手术治疗复杂性IHS存在一定的局限性、盲目性[4]。随着胆道镜技术的发展,Nimura[5]提出经皮肝穿刺胆管造瘘电子胆道镜取石术(percutaneous transhepatic cholangioscopic lithotripsy,PTCSL),通过经皮肝穿刺胆道引流术形成皮肤至肝内胆管的瘘道,经该通道置入胆道镜,达到碎石取石的目的。2018年1月至2020年6月我院为复杂性IHS患者采用PTCSL治疗,临床效果较好。现将体会报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2018年1月至2020年6月我院收治的89例复杂性IHS患者为研究对象,根据手术方式分为对照组(n=44)与研究组(n=45)。两组患者临床资料差异无统计学意义(P>0.05),见表1。本研究符合《赫尔辛基宣言》中的伦理学原则。

表1 两组患者一般资料的比较

1.2 纳入标准 (1)年龄>18岁;(2)结合B超、CT或磁共振胰胆管造影检查,均符合复杂性IHS诊断标准[6];(3)术前检查无明显手术禁忌;(4)参与患者及家属均知情并同意。排除标准:(1)需急诊手术;(2)有脑卒中、心梗、肺栓塞等突发性疾病;(3)伴精神障碍;(4)凝血功能存在明显异常;(5)伴有严重肝肾功能障碍;(6)依从性差或拒绝参与研究。

1.3 手术方法 对照组采用开腹胆总管切开探查取石术,患者取仰卧位,全身麻醉,以胆总管切开取石术、胆道镜取石及T管引流术为主,留置T管引流,并于术后6~8周经窦道行胆道镜取石,根据结石数量分1~4次取净,分次取石周期为3~7 d。合并胆汁淤滞及胆管狭窄的患者,行胆肠吻合术。研究组行PTCSL,术前局部麻醉,在B超引导下穿刺肝内胆管并留置引流管。7 d后在全身麻醉下,经引流管置入超滑导丝,并退出引流管,将外引流皮肤口扩大至6 mm,使用8~16F系列扩张器顺导丝推进肝内胆管,扩大瘘道。扩张器外套鞘管后置入肝内胆管,并退出扩张器,实现胆道造瘘。然后将胆道镜经鞘管插入目标胆管,另一端接生理盐水,找到结石后用体内冲击波碎石仪碎石,用取石网篮、取石钳取出结石。术后经引流管造影、CT复查,如存在残留结石,则于3~7 d后重复取石。术后予以抗菌药物预防感染。如果患者炎症严重,生命体征不稳定,不强求一期取石,以通畅引流控制炎症、抢救生命为主,经导丝置入8F导管引流,炎症控制后先出院,1个月后复诊行二期取石。如果结石过多一次性难以取净时,可隔3~7 d重复取石。两组术后均持续随访1年。

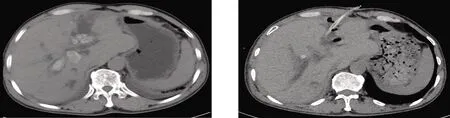

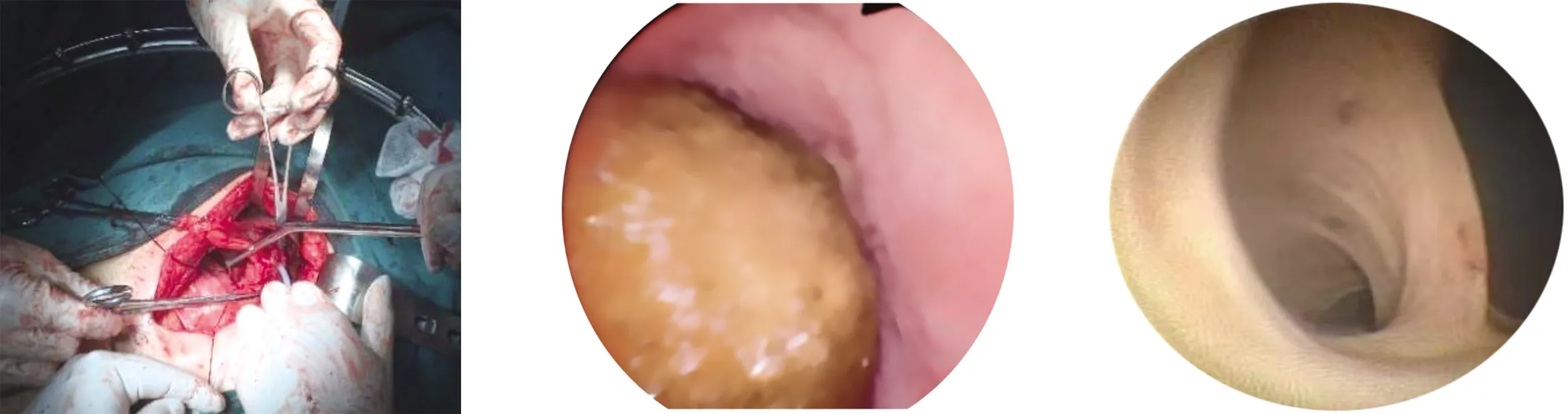

1.3.1 研究组典型病例 患者女,77岁,主诉“反复右上腹疼痛10余年,再发加重20余天”;查体:腹部平坦,腹肌稍紧张,右上腹压痛明显,轻反跳痛,肝脾肋下未及,肝区叩击痛明显,无移动性浊音,肠鸣音弱;20年前有胆道手术史。术前CT示:肝内外胆管多发结石并胆道扩张,胆管炎,胆囊缺如。术后CT示:左肝管见引流管引出体外,前端位于右肝管内,对比原CT胆道内结石已基本清除,胆道内积气,胆管炎。见图1~图4。

图1 术中体外场景 图2 术中胆道镜下图片

图3 术前CT 图4 术后CT

1.3.2 对照组典型病例 患者男,63岁,主诉“反复上腹部疼痛6月余”;查体:皮肤巩膜中度黄染,上腹压痛,无反跳痛,肝脾触诊肋下未及,墨菲征阴性,肝区叩击痛,无移动性浊音,肠鸣音稍弱;术前CT示:肝内外胆管多发结石伴胆管扩张,胆管炎。术后CT示:肝左外叶切除术后,断面见手术钛夹样致密影,胆囊缺如,肝内外胆管结石已基本清除,可见一引流管经胆总管内引出体外。见图5~图10。

图5 术中开放胆道冲洗 图6 术中开腹经胆道镜取石 图7 取净结石的肝内胆管

图8 取净结石的胆总管 图9 术前CT 图10 术后CT

1.4 观察指标 对比分析两组手术时间(首次取石时间)、术中出血量、切口长度、术后排气时间、住院时间。术后6个月根据《2011中国肝胆管结石病诊断治疗指南》评估两组临床疗效[6],优:症状消失,恢复正常工作、生活;良:偶有较轻胆管炎症状,能继续正常工作、生活;可:症状有所改善,但偶有不适,对生活、工作有影响;差:症状存在,会影响工作与生活。优良率=(优+良)/人数×100%。比较术后并发症发生率:胆系感染、胆汁性腹膜炎、胆漏、出血、败血症;并发症均于术后发生,且符合各自相应的诊断标准[7-8]。结石残留定义为在术后第2天经胆道B超检查、引流管造影、CT复查等方法检出的结石。结石复发定义为出院6个月后排除术后结石残余后检出的结石。

2 结 果

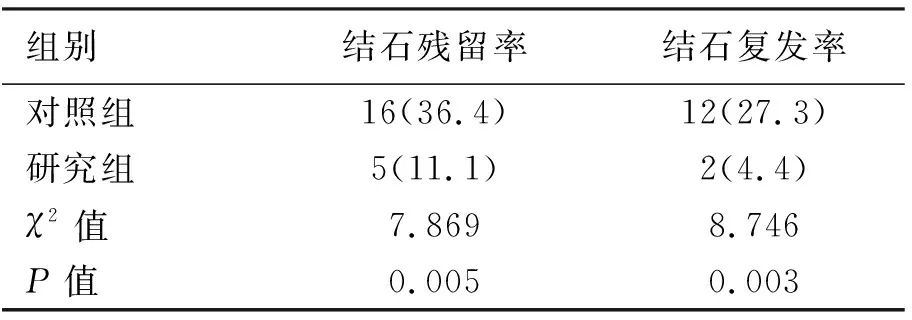

研究组手术时间、切口长度、术后排气时间、住院时间均短于对照组,术中出血量少于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。研究组术后优良率高于对照组(86.7% vs. 59.1%,P<0.05),见表3;术后并发症发生率、结石残留率、结石复发率均低于对照组(P<0.05)。见表4、表5。

表2 两组患者手术情况的比较

表3 两组患者临床疗效的比较[n(%)]

表4 两组患者并发症的比较[n(%)]

表5 两组患者复发率、结石残留率的比较[n(%)]

3 讨 论

复杂性IHS属于原发性胆管结石症的一部分,大部分患者伴有胆总管结石。我国IHS发病率居世界前列,达2%~2.5%[9],其发生与胆道感染密切相关,并且饮食、环境、遗传等因素影响胆红素、钙代谢,从而诱发IHS。此病还具有残石率高、复发率高等特点,主要与肝内胆管解剖的复杂性有关,不仅诊断容易漏诊,治疗过程中也容易出现胆管炎症,已成为胆道外科影响大、治愈难的疾病[10]。大部分患者表现出上腹隐痛不适、高烧、寒战、上腹痛等胆道感染症状,且结石可能阻塞胆管,从而诱发胆道炎症、肝功损害及萎缩性肝硬化,严重时可能诱发肝内胆管癌,危及患者生命安全[11]。

临床多采取手术治疗,以清除结石、感染病灶为主。但复杂性IHS由于结石分布广、解剖位置复杂,治疗更为困难,存在手术风险大、术后结石易残留、并发症多等特点[12-13]。合理选择手术方式是提升治疗效果的关键。传统手术主要以胆总管切开取石、T管引流术为主,可应用于急症或重症患者中,通过切开肝内各叶段胆管的狭窄处,使胆流通道通畅,更利于清除结石、控制感染[14]。其优点是手术取石操作较简便、直观,处理更容易,取石效率高;T管可支撑胆道,引流残余结石,促进引流的同时避免胆管堵塞。但传统手术治疗复杂性IHS,因疾病的多灶性特点,直接切开取石具有盲目性,术后残石率可达23%~34%,二次手术率为56.4%,即使使用纤维胆道镜,残石率仍可达19.5%。其次,切开取石的创伤性较大,且腹腔暴露时间长,容易引起医源性腹腔结石、胆汁污染。手术切口大,术后并发症发生率高,恢复慢,结石复发风险高,疗效不甚理想[15]。

PTCSL可进行胆道内碎石、取活检、狭窄段扩张、放置支架及引流管,符合微创要求。其优点包括:(1)安全,可重复操作。相较传统手术,切口较小,术后患者疼痛较轻[16]。(2)创伤小,术中出血量少。本研究结果显示,研究组手术时间、切口长度、术后排气时间、住院时间均短对照组,术中出血量少于对照组(P<0.05)。这与汤衍斌等[17]的研究一致。因此PTCSL治疗复杂性IHS可有效减少机体损伤,缩短治疗周期,术后更容易恢复,体现了PTCSL的微创优势[18]。(3)取石成功率高,并发症发生率、复发率低。本研究结果显示,研究组术后优良率高于对照组(86.7% vs. 59.1%,P<0.05),术后并发症发生率、结石残留率、复发率均低于对照组(P<0.05)。(4)穿刺在超声实时引导下进行,可避开重要血管,且动态监测穿刺效果,具有无辐射的优点,穿刺时方向与目标胆管在同一平面,并且形成锐角,朝向肝门,提高了穿刺成功率,建立的通道角度利于胆道镜取石、胆道狭窄的处理[19]。(5)操作过程中鞘管的置入利于减少出血及引流管脱位。(6)腹壁切口美观程度较高,患者易于接受。(7)此技术适于多次行胆道结石手术后复发或复杂性IHS的患者,近期效果好,远期效果有待更长时间的随访及多中心随机对照临床试验验证。

尽管PTCSL近期疗效显著,但目前仍存在一定的局限性:(1)技术要求较高:对胆道穿刺点的选择、B超引导穿刺技巧、窦道扩张技术等均具有较高要求,学习曲线阶段需大量的临床实践。(2)带管时间长:在B超引导下穿刺肝内胆管并留置引流管,后期需要额外的时间等待瘘道的成熟、稳定及炎症的控制、肝功能的改善。(3)大出血风险依旧存在:术中出血多发生于胆道穿刺、窦道扩张及取石时,若网篮取石中强行拖拉较大结石可造成鞘管滑脱、胆管壁损伤、暴力扩张狭窄胆管等,也会造成出血[20]。对于术中出血问题,一旦发生应立即终止手术止血,避免失血过多。研究组1例患者一期穿刺取石术后窦道迟发性出血,经引流管引出血性胆汁,急诊行介入栓塞止血治愈。原因为一期取石扩张窦道过大,至20F,且取石后未选择放置20F而放置18F胆道引流管进行支持压迫、引流,导致术后窦道出血。1例患者取石过程中鞘管滑脱,术后窦道出血,经非手术治疗出血停止,出院1个月后二期经对侧通道取净结石。原因为鞘管未进行有效固定,网篮取石过大而将鞘管一并拖出窦道,无导丝的引导,无法再次找到目标胆管窦道,被迫中止手术。(4)术中胆道注水量多:胆道结石复杂,取石时间往往较长,镜下持续注水,每次手术注水量6 000~16 000 mL,容易导致患者肠道内积水多,引起呕吐、腹胀、水中毒、败血症等并发症。研究组发生败血症1例,经按药敏试验结果使用抗菌药物治愈。原因为该患者胆道急性炎症期,进行一期取石操作时间过长,注水量多导致胆道炎症经胆道扩散进入血液。研究组术后未发现呕吐、腹胀及水中毒,可能与使用带负压吸引扩张鞘取石、注水及碎石可及时排出有关。(5)需要分期手术:弥漫的多支IHS较难取净,尤其边缘部位的结石,残留率较高,需要分期多次进行取石。研究组患者手术取石1~7次,仅5例有少量边缘结石残留,残石率为11.1%,低于对照组的36.4%;这与文献报道基本一致[21-22]。复杂性IHS的治疗极其考验患者、医生的耐心与恒心,因此术后常规留置胆道引流管,保留取石通道,术后定期复查,可利用结石的“塌方”、“移位”再次取石[23]。发生的并发症经对症处理后明显改善、恢复。

综上所述,PTCSL治疗复杂性IHS具有出血少、术后并发症少、康复快、术后结石残留率与复发率低等优点,是安全、有效、重复性高的治疗方案,值得推广应用。本研究中虽然针对复杂性胆管结石的不同术式展开对比分析,但受限于时间因素、样本量因素,研究成果仍待进一步验证。