基于形态学与SSR标记的甘薯种质资源遗传多样性分析

齐张华 李 丹 姚晓文 张银东 欧文军

(1.海南大学热带作物学院,海南 海口 570208;2.海南省农业科学院,海南 海口 570208; 3.中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所,海南 海口 570208)

0 引言

甘 薯[(Lour.)Burkill.]作为重要的粮食作物,在能源、饲料产业中应用广泛,其适应性强、产量高。“十四五”时期以来,粮食安全的重要性日益突出。为打好种业翻身仗,加强农业种质资源挖掘成为研究热点。种质资源是品种改良的基础和保障,种质资源创新与利用是甘薯遗传多样性拓展的重要途径。笔者利用形态学标记和SSR分子标记对大量甘薯品种进行了遗传多样性分析,以期为甘薯种植资源的挖掘和利用奠定基础。

甘薯种质资源的评价与标记鉴定分析息息相关,与甘薯遗传多样性的问题密切关联。遗传标记是遗传多样性分析的手段。遗传标记除了经典的形态学标记、细胞学标记和蛋白质标记外,还有不同类型的分子标记,目前常见的分子标记类型主要有基于Southern杂交的标记、基于PCR的标记、基于重复序列的标记、mRNA为基础的标记及单核苷酸多态性标记5种类型。

因此,笔者利用形态学标记和SSR分子标记对多份甘薯材料进行了遗传多样性分析,以期挖掘优异的甘薯种质材料,为今后甘薯品种选育提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 材料

选取海南省文昌冯坡基地种植的144份甘薯材料作为研究对象。材料来源以国内资源为主,其中福建省18份,广东省15份,重庆市11份,江苏省10份,山东省和四川省各9份,浙江省8份,广西壮族自治区7份,河北省5份,河南省4份,海南省3份,安徽省、湖北省、陕西省和贵州省各2份,吉林省、湖南省、江西省、台湾地区各1份,地方品种1份(未知具体来源);国外品种18份,分别来源于日本、美国及南美地区;未知来源品种14份。

1.2 试验设计及性状调查

144个甘薯品种均植于文昌冯坡基地,各品种采用随机区组排列的方法种植。对甘薯株型、顶叶色、叶片形状、叶缘类型、叶缺刻类型、叶色、叶脉色、脉基色、柄基色、茎端茸毛、茎主色、茎次色、基部分枝和主蔓长14个地上部性状及薯形、薯皮主色和薯肉主色3个地下部性状,共17个性状进行调查。每个品种至少设置5个生物学重复,参照植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南——《甘薯种质资源描述规范》(NY/T 2939—2016)对甘薯表型进行赋值。

1.3 SSR标记方法

采用李强等改良后的CTAB方法提取甘薯叶片基因组DNA。每个品种各随机选取3株,统一取茎尖第一片展开叶。根据品种系谱关系及来源地不同选取了4个甘薯品种为DNA模板,利用本实验室依据转录组数据设计了100对引物,利用PAGE电泳对其进行了筛选,最终获得了28对可获得清晰条带且具有多态性的引物,用于后续的SSR分子标记实验。根据PAGE电泳结果读取条带,清晰的记录为“1”,没有条带的记录为“0”,构建“01”数据表。将“01”数据导入DPS系统中,计算品种间的Nei氏遗传距离,将遗传距离数据导入MEGA11中构建系统发育树,利用iTOL在线工具对发育树修饰美化。

1.4 数据分析

采用DPS软件对试验材料进行主成分和聚类分析。利用DPS软件对表型性状赋值后的结果进行标准化转化,进行主成分分析,并计算Nei氏遗传距离,将材料间的遗传距离数据导入MEGA11,采用类平均法构建进化树进行聚类分析,并采用在线iTOL工具美化。

2 结果与分析

2.1 144个甘薯品种表型性状的主成分分析与聚类分析

基于表型标记,对144个品种进行主成分分析,主成分1~7特征值分别为3.507 7、2.074 6、1.800 0、1.566 2、1.330 3、1.059 2和1.019 1,贡献率分别为20.633 8%、12.203 3%、10.588 4%、9.212 8%、7.825 3%、6.230 4%和5.994 6%,累计贡献率分别为20.633 8%、32.837 1%、43.425 4%、52.638 3%、60.463 6%、66.694 0%和72.688 5%。结果显示,在19个变量因子中,7个主成分的特征值大于1,累计贡献率达72.69%,即7个变量因素可以解释表型差异的72.69%,主成分1和2分别解释表型差异的20.63%和12.21%。其中,主成分1主要反映脉色、脉基色、柄基色3个性状,主成分2主要反映叶片形状、叶缘类型、叶缺刻类型3个性状,主成分3主要反映薯皮色性状,主成分4主要反映株型和蔓长性状,主成分5主要反映叶色和顶叶色,主成分6主要反映薯形和基部分枝,主成分7主要反映薯皮色和叶形。

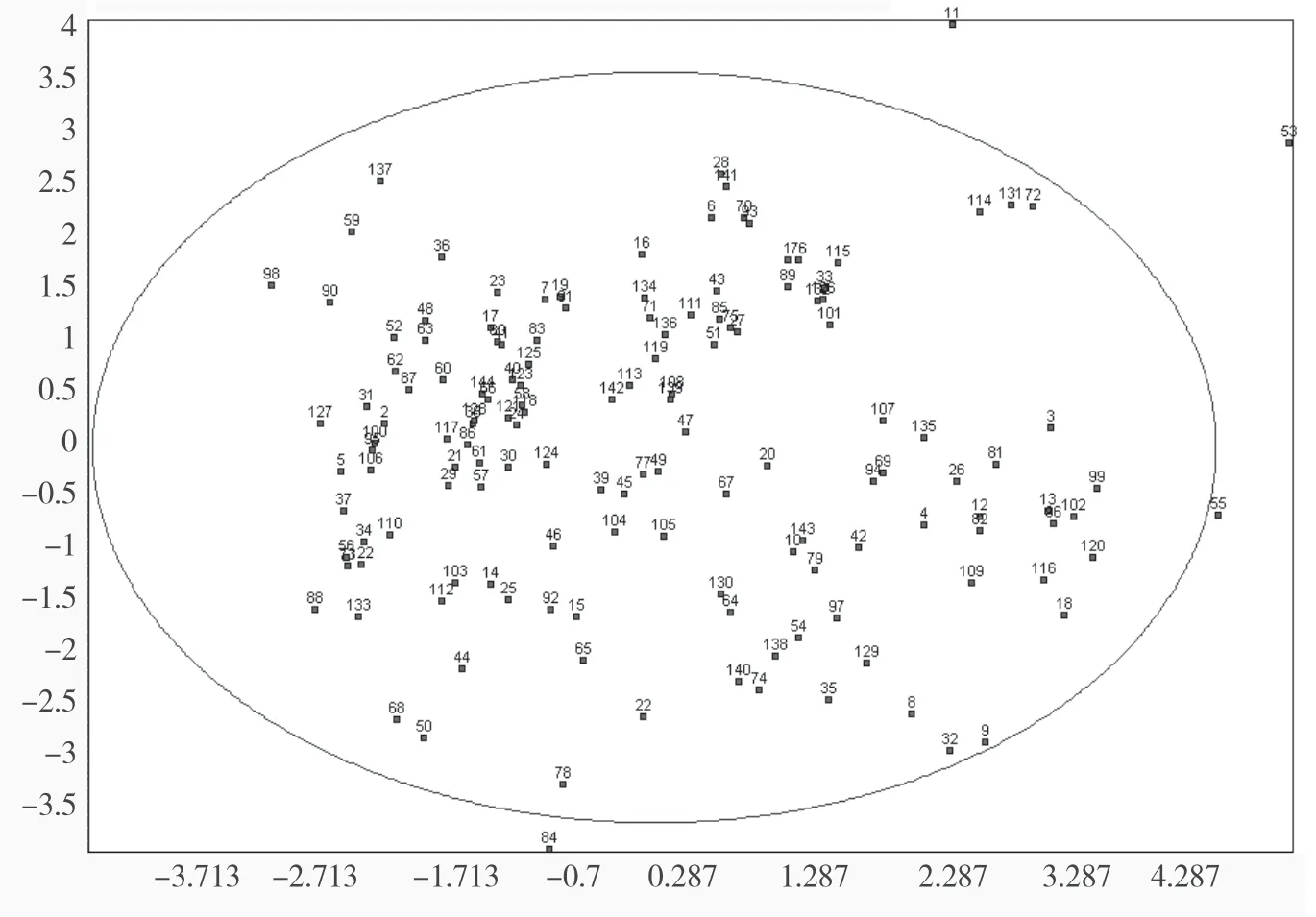

主成分1和主成分2直观反映了地上部性状,可以解释表型差异的32.84%。从主成分分析图中也可以看出,材料之间并没有明确的分群,差异不大(见图1)。

图1 基于表型性状的主成分分析图

2.2 144个甘薯品种的Nei氏遗传距离分析

利用DPS软件计算144个甘薯品种的Nei氏遗传距离,遗传距离在0.326~0.364,平均遗传距离为0.345。从品种来源地看,144个甘薯品种中,北方薯区品种29个、南方薯区品种44个、长江中下游夏薯区品种16个、西南薯区品种22个、国外品种18个,未知来源品种15个。其中,北方与长江流域薯区品种间的遗传距离最大,为0.364;南方薯区与国外品种之间的距离最小,为0.326(见表1)。总的来说,不同薯区之间品种基因存在差异,但是遗传多样性不太丰富,说明各薯区之间以及国内外甘薯品种之间存在明显的基因交流。图2为不同薯区品种基于非加权组平均法(Unweighted Pair-Group Method with Arithmetic means,UPGMA)的聚类分析图,可以直观明确地反映出各区之间的遗传差异。

图2 基于表型性状144个甘薯品种的聚类图

表1 不同地区品种间的遗传距离

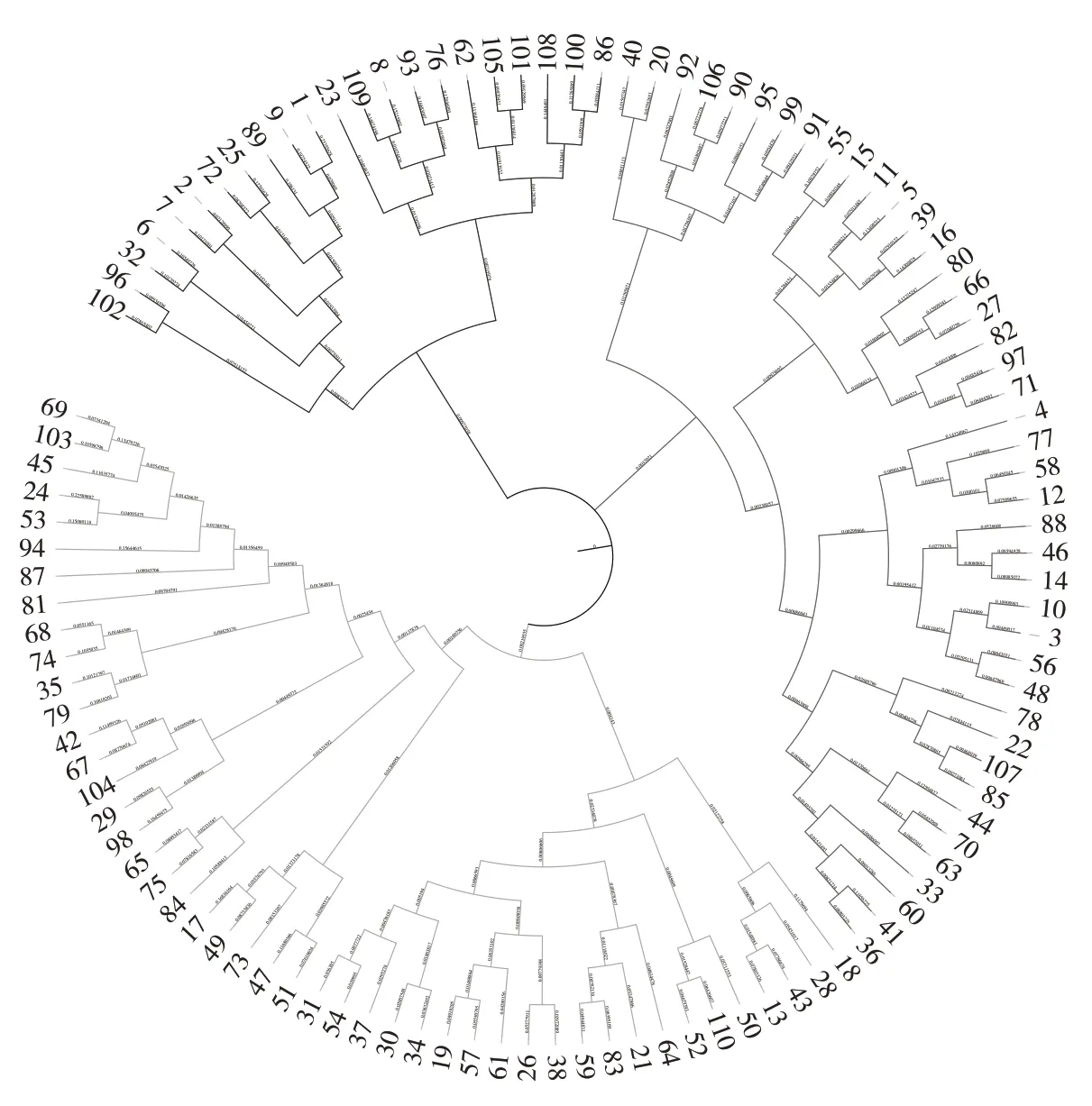

2.3 基于SSR标记对甘薯品种进行聚类分析

利用品种的Nei氏遗传距离构建110个品种的聚类图。110个品种在遗传距离为0.022 1处分为3个类群,遗传距离0.048 9处将第3类群分为两个亚群,分别为Ⅲ-1和Ⅲ-2。第Ⅰ类群有22个品种、第Ⅱ类群有42个品种、第Ⅲ类群有46个品种。从品种来源看,国外品种大部分聚类在第Ⅲ类群的第二亚群中,占比达72%。另外,该亚群南方品种较多,反映出南方品种与国外的品种亲缘关系较近,未知来源的品种也聚类在该亚群。总的来说,来源地相近的品种有聚在一起的趋势,即这些品种的遗传差异较小。品种的详细聚类情况见图3。

图3 110份甘薯材料的聚类分析

2.4 核心种质库的构建

笔者以SSR(0,1)数据为基础,利用Core Hunter软件从110个甘薯品种中初步获得18个核心种质,分别是瓦尔图努2号、红尾薯、福薯404、红优、紫云薯、广紫薯2号、S1-5、渝薯17、W554、花紫、南紫薯014、冀薯4、徐薯32、六十日、紫叶2号、桂经9号、抗旱薯和莺歌。从来源地来看,来自国外品种2个,来自福建省1个品种,重庆市2个品种,广西壮族自治区1个品种,广东省2个,江苏省、贵州省、四川省、河北省、台湾地区各1个品种,5个为来源未知的品种。

3 讨论

表型性状是基因修饰与环境互作影响的产物,可以直观地反映作物品种之间的遗传差异。通过功能基因组的挖掘和分析,各学者还在不断发掘新的、更多的形态学标记。目前,部分作物表型数据库已经建成,并且还在不断更新中。因此,基于表型的遗传多样性分析是有意义的。

笔者利用17个表型数据,对144份材料进行了分析,降维获得了7个无关联的主成分。其中,主成分1主要反映叶脉色、脉基色、柄基色3个性状,主成分2主要反映叶片形状、叶缘类型、叶缺刻类型3个性状,主成分3主要反映薯皮色性状,主成分4主要反映株型和蔓长性状,主成分6主要反映薯形和基部分枝,主成分7反映薯皮色和叶形。地上部性状差异丰富,表型之间有关联关系,如主成分1表现出茎叶性状与地下部性状及株型呈明显的负相关。通过这些相关性,可以为不同育种目的甘薯选育提供参考依据。

基于表型性状的聚类分析结果显示,第Ⅰ、Ⅲ族群各只包含一个品种,分别是瓦尔图努2号和福建武平农家种,两个材料表型独特,可以作为重点材料在今后的育种研究中加以应用。另外,笔者发现,聚类的结果与品种来源地无明显关联,这可能与环境的干预、调查的主观性有关。因此,要想进一步对品种加以利用,就需要进一步从分子层面进行鉴定分析,即基于分子标记的分析。

经过对不同薯区的品种进行分析,发现各薯区遗传距离在0.326~0.364,平均遗传距离为0.345。其中,北方薯区与长江流域薯区品种间的遗传距离最大,为0.364;南方薯区与国外品种间的遗传距离最小,为0.326。该结果反映出南方薯区与国外品种遗传差异较小,佐证了甘薯由海路传入我国,即甘薯首先在南方种植,然后向全国传播开来。该结果与高闰飞的结论有所不同。高闰飞利用SSR标记分析了中国育成紫心甘薯的遗传多样性,发现国外品种绫紫与西南薯区的亲缘关系较近,但该结果佐证了甘薯传入中国的另一条路线,即由陆路从印度、缅甸传入我国西南地区。

相同品种采用不同的标记方法进行的聚类分析结果并不完全相同,基于SSR分子标记对甘薯品种进行聚类分析的结果与基于表型标记的聚类分析结果虽然在分类上大体是一致的,但是各品种的聚类分布情况却不尽相同,这可能与表型受基因与环境互作结果的影响有关。从聚类分布来看,对比两种不同的标记方法来看,有少部分品种分在了不同的类群。从品种来源看,国外品种大部分聚类在第Ⅴ类群的第二亚群中,Ⅴ-2亚群13个,占比达72%。另外,该亚群南方品种较多,该结果也反映出南方品种与国外的品种亲缘关系较近。该结果与Anglin等的结果有一定的差异,其分析了来自CIP的5 979份甘薯种质,结果显示甘薯发源地所在地中南美洲的几个国家,种质资源非常独特,而其他地区,如澳洲、非洲、亚洲等地的品种,明显有遗传交流的痕迹,特别是来自中国的品种。二者结果均表明,来源地相近的品种有聚在一起的趋势,即这些品种的遗传差异较小。另外,国内这些品种的遗传差异较小,因此,应该加大对国外品种的引进,来扩大国内品种的多样性。

笔者利用Core Hunter软件从110个甘薯品种中初步获得18个核心种质,从来源地来看,来源未知的品种是最多的。因此,笔者建议加强对这些未知来源品种的鉴定保护和利用。赵路宽基于SSR标记数据,借助Core Hunter软件已构建了甜菜、甘薯的核心种质。因此,笔者利用该法构建核心种质库是可行的。

4 结论

笔者基于形态学和SSR分子标记对多个甘薯种质资源进行了遗传多样性分析,具体结论如下。

①利用17个表型性状,其中14个地上部性状和3个地下部性状,对144份甘薯材料进行主成分和聚类分析。主成分分析结果显示,有7个主成分的特征值大于1,累计贡献率达72.69%,主成分1和主成分2直观反映了地上部性状,可以解释表型差异的32.84%;聚类分析显示,144份的甘薯材料在遗传距离0.198 2处,划分为5个族群,遗传距离0.298 8处将第Ⅴ族群分为两个亚群(V-1、V-2)。其中瓦尔图努2号和福建武平农家种,两个材料表型独特,可以在今后的甘薯育种中作为亲本材料。从品种来源看,国外品种大部分聚类在第Ⅴ类群的第二亚群中;该亚群南方品种较多,反映出南方品种与国外的品种亲缘关系较近。②聚类分析结果显示,144份甘薯材料均可以分为5个类群,两者结果一致,总的来说,来源地相近的品种有聚在一起的趋势,即这些品种的遗传差异较小,可以为甘薯遗传育种及种质创制提供指导。