东京都市圈轨道交通接驳特征对我国市域(郊)铁路一体化接驳的启示

熊舒威,蒋洁滢

(1. 华设设计集团股份有限公司综合运输规划研究三所,江苏南京 210014;2. 南京地铁运营有限责任公司,江苏南京 210014)

1 引言

近年来,随着我国铁路建设步伐的加快,我国高速铁路网络不断完善,干线铁路建设步伐逐步放缓。当前,国家大力推进都市圈市域(郊)铁路建设,加快完善多层次轨道交通体系,要求加强衔接配套设施建设,充分发挥轨道交通网络整体效益,按照零距离换乘、一体化服务和快速集散要求做好衔接[1-2]。

作为全球辐射范围最广、都市圈轨道交通最为发达的都市圈之一,东京都市圈已在建设“轨道上的都市圈”道路上迈出坚实步伐。本文根据最新的日本国土交通省第12回大都市交通普查数据[3],梳理分析轨道交通接驳特征及接驳设施布局,以求为我国市域(郊)铁路一体化接驳分析提供经验。

2 东京都市圈轨道交通接驳特征分析

从功能上看,市域(郊)铁路是连接都市圈中心城市城区和周边城镇组团,为通勤客流提供快速度、大运量、公交化运输服务的轨道交通系统[4]。东京都市圈内因通勤、通学购买定期票的乘客年龄阶段分析表明,2010年— 2015年,男性所占比例变化幅度小于女性;从30~34岁年龄阶层开始,女性所占比例低于同年龄阶层的男性;总体上,60岁以上乘客在全年龄段所占比例约17%,此类人群对轨道交通接驳要求更高,更注重一体化接驳的人性化服务。东京都市圈通勤、通学定期票购买者不同性别与年龄阶段所占比重如图1所示。

2.1 接驳方式分担率概况

从出发端(由居住地至轨道交通站点)的角度看,步行是轨道交通出发端接驳的主要出行方式。2005年 —2015年,步行在所有方式中占比不断增长,自行车和巴士占比逐步降低。2015年,步行占比最高,达到67.8%;其次是自行车、巴士占比,分别达到16.7%和9.8%。出发端接驳方式构成比例如图2所示。

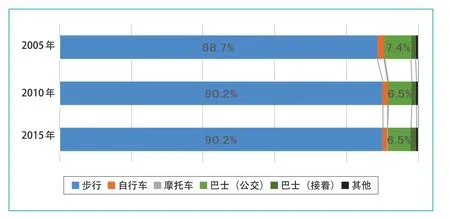

从到达端(由轨道交通站点至目的地)的角度看,2005年 — 2015年,步行在所有方式中占比略有增长,巴士、自行车等各方式占比基本稳定。2015年,步行仍占据较大比例,达到90.2%。到达端接驳方式构成比例如图 3所示。

图3 到达端接驳方式构成比例

总体来看,轨道交通的接驳方式以步行、非机动车、巴士为主。到达端的出行者大多不使用交通工具,对接驳设施的需求较小;因此,应重点考虑出发端的接驳需求,重视非机动车、巴士接驳条件;其中,非机动车涉及到场地设施的布置,是市域(郊)铁路一体化接驳研究的重点内容。

2.2 站点接驳方式与行政区划

从居住区域到车站的接驳方式看,位于东京都市圈核心区域的都心23区的步行接驳比例均在80%以上;其次是二轮车(自行车、摩托车),占比约5%~15%;步行需求占据绝对主导。而位于市域、市郊区域的埼玉县、千叶县等地二轮车接驳比例明显上升,占比20%~45%左右,巴士和机动车占比也随之提升;步行接驳比例则下降至30%~45%。各行政区划内轨道交通站点接驳方式构成比例如图4所示。

总体来看,接驳方式的选择与站点所在地域有着密切联系。城市核心区域轨道交通站点密度较高,步行接驳比例明显偏高;市郊区域的轨道交通站点承担片区交通换乘的作用,对二轮车、巴士或机动车需求提升;因此,市郊区域站点需要重点考虑涉及这3种出行方式的接驳设施。

2.3 站点接驳方式与时间

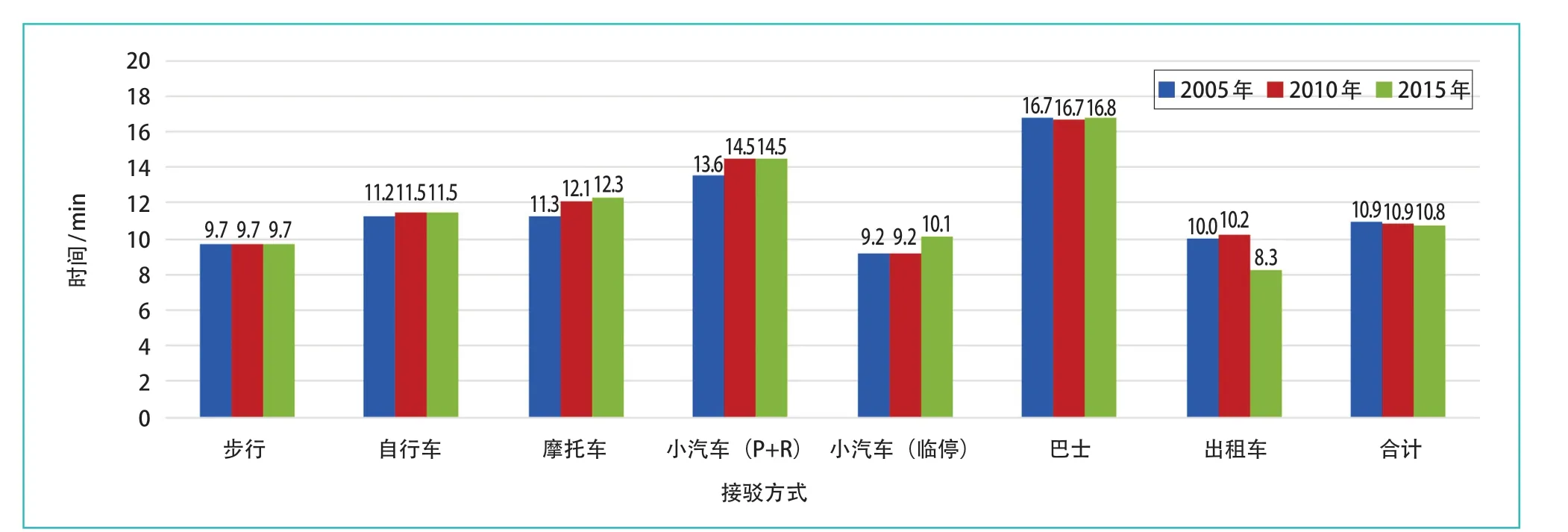

从出发端看,大部分接驳方式的时间花费都在 10 min 左右,仅有乘坐巴士的时间约17 min ;2005年—2015年,自行车、摩托车、巴士等接驳方式所用时间略有增长,总体上平均时间未有明显变化。出发端各接驳方式花费时间如图5所示。

图5 出发端各接驳方式花费时间

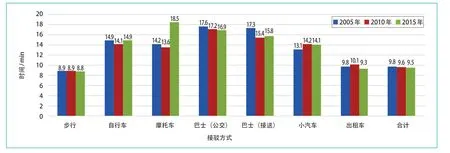

从到达端看,步行、出租车等接驳方式时间花费在 10 min 以内,自行车、小汽车等接驳方式时间花费在 15 min 以内;摩托车、巴士等接驳时间花费时间最长,在2015年已超过 15 min 。2015年摩托车接驳花费时间与2010年相比增长36%,增长较为明显;其次是自行车,接驳花费时间也略有增长。到达端各接驳方式花费时间如图6所示。

图6 到达端各接驳方式花费时间

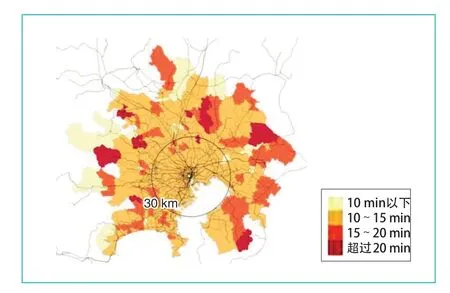

各行政区划内轨道交通站点各接驳方式平均花费时间如图7所示,中心区域接驳时间基本在15 min 以内;在 30 km 圈层外的市域、市郊,时间范围可拓展至 15~20 min 或20 min以上。

图7 各行政区划内轨道交通站点各接驳方式平均花费时间

总体来看,出发端更注重接驳花费的时间。为实现轨道交通服务更广市域范围出行者需求的目标,一方面需要更加注重非步行接驳方式交通工具的停放,重点考虑自行车、摩托车等占用停车用地时间长的私人化接驳方式的设施用地;另一方面需要注重公共交通的衔接和衔接的顺畅性。

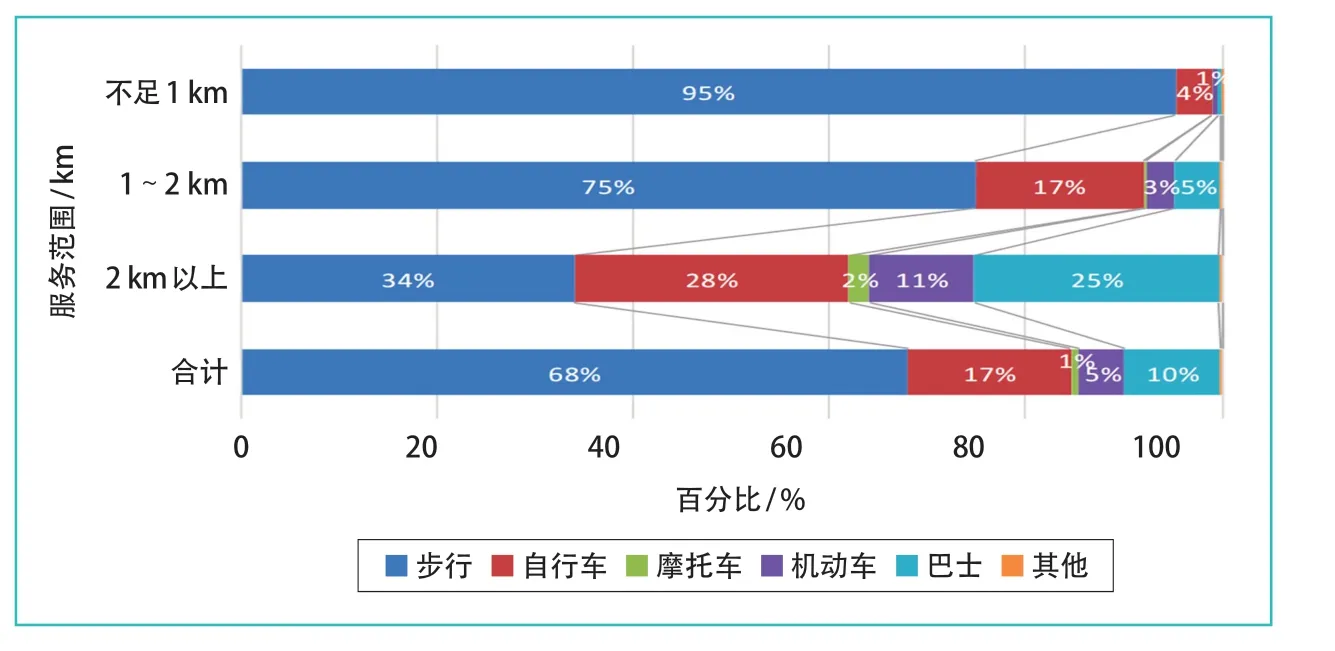

2.4 站点接驳方式与距离

从不同服务范围内接驳方式构成比例看, 1 km 范围内步行为主要接驳方式,占比高达95%。随着距离的增加,步行的接驳比例逐渐下降;自行车、摩托车等二轮车接驳比例逐渐上升; 2 km 范围以上时,自行车与巴士成为主要的接驳方式。不同服务范围内各接驳方式承担比例如图8所示。

图8 不同服务范围内各接驳方式的承担比例

从接驳方式的服务距离看,步行主要服务2 km以内范围,占比高达85%;自行车主要服务1 km以上范围,占比达到94%;摩托车、小汽车和巴士主要服务2 km以上范围,占比均在70%以上。各接驳方式在不同服务范围的承担比例如图9所示。

图9 各接驳方式在不同服务范围的承担比例

总体来看,基于市域(郊)铁路站点辐射范围更广的考虑,在对市域(郊)铁路一体化接驳设施规划的时候,需要注意二轮车、小汽车、巴士接驳需求,重点考虑这些设施的布局规划。

3 东京都市圈轨道交通接驳设施布局分析

3.1 非机动车停放规模化

日本都市圈轨道交通末端接驳中,非机动车承担关键作用。根据日本内阁府开展轨道站点周边非机动车停放调查数据显示,2015年轨道交通站点周边非机动车停放泊位已达429.8万个,从1979年至2015年呈现不断增长的趋势。同时随着非机动车停放治理的加强,轨道交通站点周边非机动车乱停放数量降低至8.1万个。

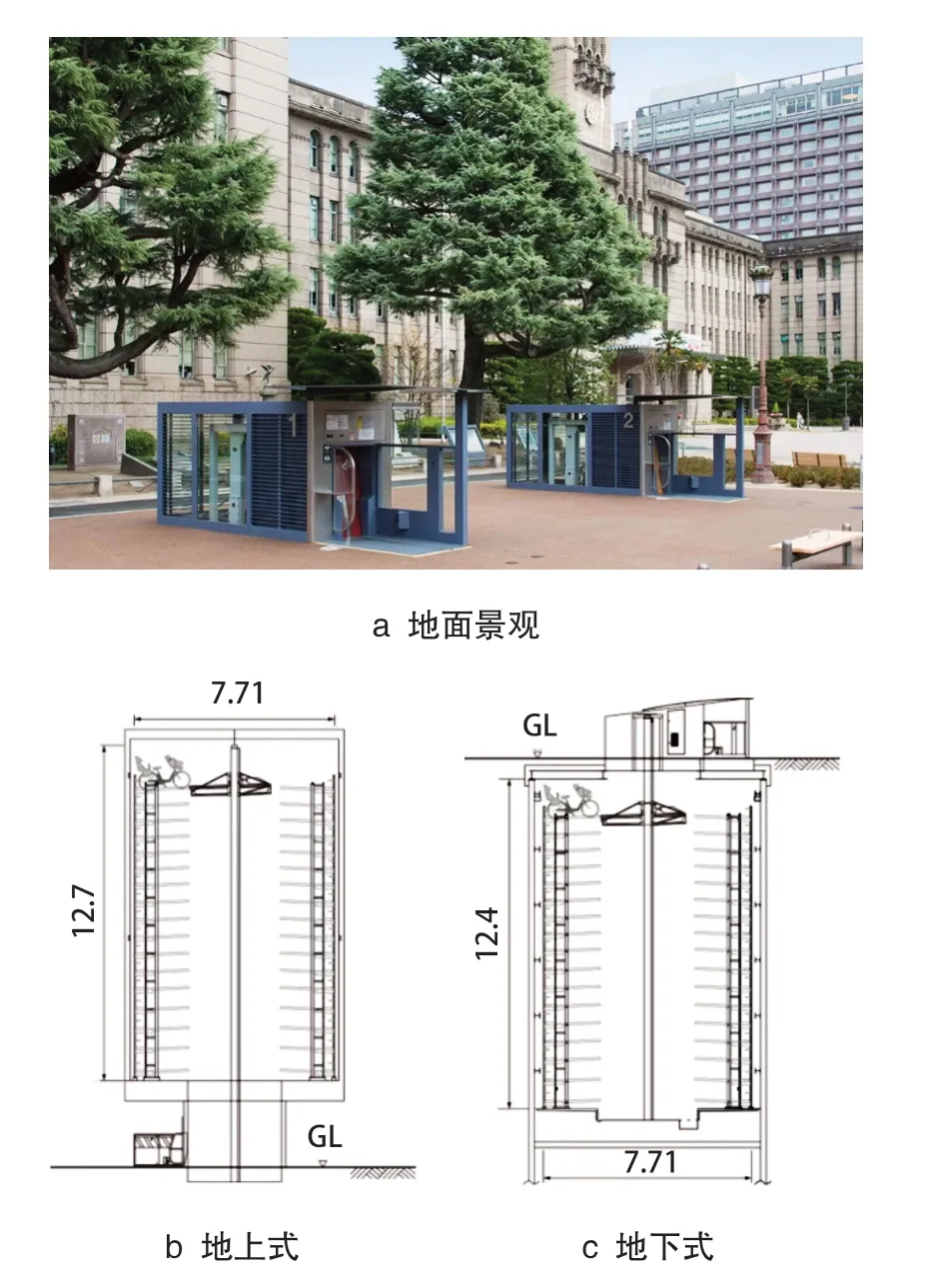

从非机动车停放方式看,为保证站点周边土地的高效利用,充分解决非机动车沿道路乱停乱放的现象,日本采用环保型耐震地下自行车停车场(ECO Cycle),如图10所示,通过紧凑的空间利用缓解大城市中心区的用地紧张,同时消除人行道的乱停车现象,释放地面空间[5]。

图10 地下式和地上式ECO Cycle景观图与示意图(单位:m)

3.2 巴士站点衔接无缝化

日本轨道交通站点通过巴士(公交)突破车站步行圈局限,扩大轨道服务覆盖范围,实现与巴士站点等对外交通方式高效换乘。日本轨道交通的衔接规划着重考虑行人对轨道交通与巴士站点步行网络和步行设施的设置需求,提供安全、便利的步行环境和清晰、连续的步行流线[6]。其整合巴士交通资源,集聚设施,合理安排各类方式间的换乘空间,通过交通流有序的组织,形成便捷的换乘路径。多摩广场站站前广场巴士接驳如图11所示;该设施通过便捷的换乘通道连接周边建筑,更好地服务乘客集散的同时,通过巴士线路的服务扩大多摩田园都市的开发。

图11 多摩广场站站前广场巴士接驳

3.3 机动车停放立体化

日本的停车产业非常发达。虽然东京、大阪、名古屋等特大城市面积狭小、人口密度极高,但是公共停车位供给充分,地下停车、地上高层塔库式立体停车场等形式多种多样。停车业已经成长为成熟的静态交通产业,有效提高了城市寸土寸金的土地利用效率[7]。政府采用特许经营的方式鼓励社会力量参与停车位的建设和运营,有效满足了停车需求。这些停车场均已采用电子不停车收费系统(ETC)、视频识别等智能技术管理,不再使用传统刷卡、取票的出入口控制方式,大幅提高了停车位的使用效率和便捷性。

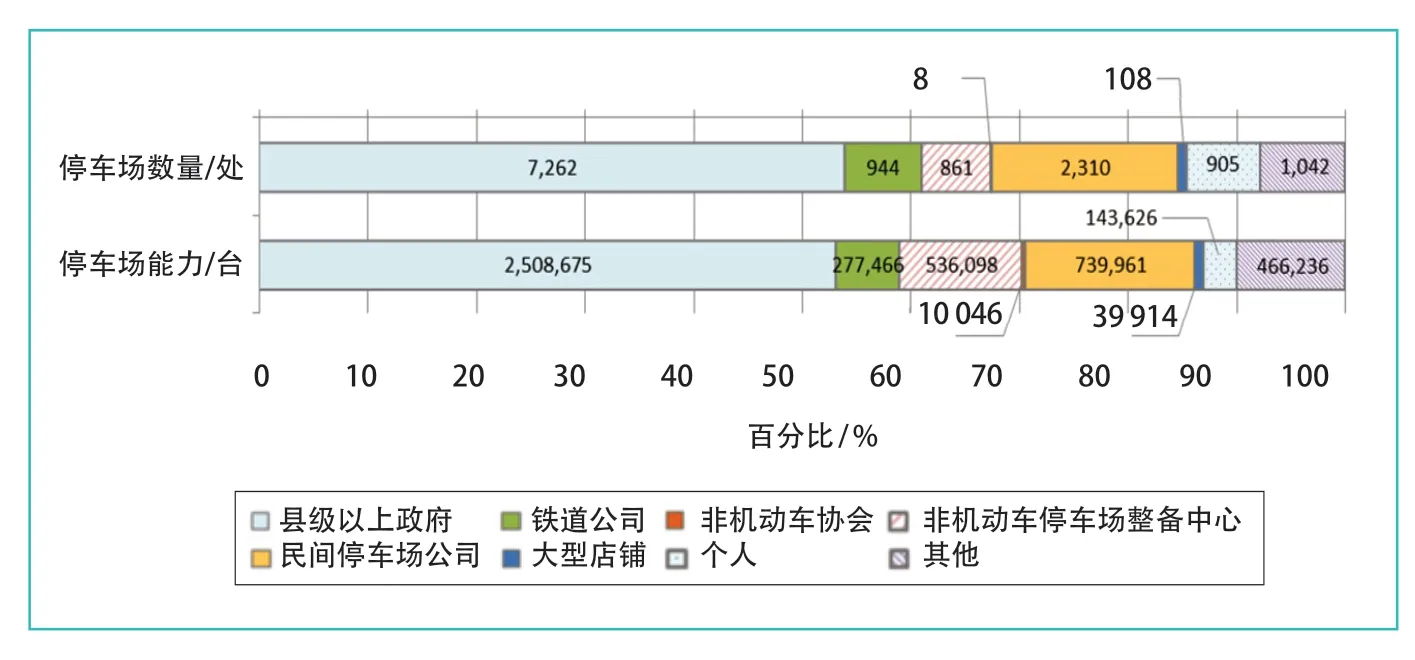

3.4 管理主体多元化

日本从很早就开展了对停车场的有序建设和运营治理。以1964年东京奥运会为契机,日本建立起完善的停车法律体系,同时对固定停车位、规划停车场和路侧停车场制定了极其严格的法律规定[8-9]。此举从源头堵住乱停车现象的同时,倒逼停车设施建设,一方面成功将停车场设施和轨道交通出行方式融合发展;另一方面更是形成以从中央到各级地方自治体为主体,动员社会力量参与的停车场建设管理模式。以非机动车停车场为例,根据日本内阁府最新调查数据显示,约54%的非机动车停车场管理主体为县级以上政府,约7%为铁道公司,约17.2%为民间停车场公司,约6.7%为个人,日本轨道交通站点周边非机动车停车场管理主体情况如图12所示。

图12 日本轨道交通站点周边非机动车停车场管理主体情况

4 对我国市域(郊)铁路一体化接驳的启示

(1)结合市域(郊)铁路服务范围,合理设置非机动车、公交以及小汽车停车场。非机动车在大多数城市的交通接驳设施规划设计中被考虑得较少;大多数城市仅仅依靠在路边画线的方式划分停车区域,严重侵占了人行交通空间[10]。结合市域(郊)铁路功能定位和服务范围看,总体上,市域(郊)铁路站点与地铁站点相比,涉及步行的接驳方式所占比例较小,非机动车、公交以及小汽车的接驳方式所占比例相对较大;因此,非机动车、公交以及小汽车等是市域(郊)铁路的主要接驳方式[11]。在市域(郊)铁路站点建设时,这3者的接驳设施配置不容忽视[12]。即使短期内站点周边停车设置配置良好,随着私人车辆保有量不断增加,站点周边停车矛盾也会日益突出;因此,应重视市域(郊)铁路站点周边非机动车和小汽车的接驳设施规划。在城市内部区域,可结合车站站厅的布局,直接在车站地下区域单独设置地下车库,或者结合周边建筑,设置非机动车停车库;停车库内部应设置步行通道与车站体直接相连[13];在城市市郊区域,可直接利用高架桥下面的空间配置非机动车停车场,也可利用车站附近的边角用地分散设置临时非机动车停放处。

(2)畅通交通流线微循环,提升公交站点配置服务水平。对于常规公交,可参照日本巴士接驳站点,通过风雨连廊直接连接轨道交通站点出站口;也可参照中心城区,以路边停靠站为主;道路条件合适情况下,宜将其设置为港湾式[13]。同时通过各种道路指示标志、人行指示标志,还有轨道、公交等一些班次到发信息,给予乘客全方位的换乘信息[14]。考虑到市域(郊)铁路客流主要为潮汐性大的通勤客流,可在固定时间固定线路上开设定制公交,不仅能应对早晚高峰时段公交服务水平的不足,更可优化乘客的接驳体验,吸引乘客放弃私人交通方式而转向公共交通接驳。

(3)强化站点停车秩序,加强停车场建设管理。加强出行停车与公共交通有效衔接,鼓励大中城市轨道交通外围站点建设“停车+换乘”(P+R)停车设施,支持公路客运站和城市公共交通枢纽建设换乘停车设施,形成并优化以公共交通为主的城市出行结构。结合公共交通发展情况和周边区域交通条件,区分不同时长停车需要,综合采取资源共享、价格调节、临时停车等措施,合理确定停车设施规模。

(4)充分利用站点周边用地,开展高标准的地下空间开发。轨道交通站点周边土地价值较高,日本都市圈内多摩新城等区域展示了轨道交通站点与周边土地利用的紧密结合。利用轨道交通站点大量的客流带动周边商业地产等设施的开发,通过站点周边的配套设施丰富乘客的出行活动,方便乘客日常通勤、生活,推动交通建设与土地利用形成良好的互动。开展轨道交通站点周边高标准的地下空间开发,将轨道站体与周边的设施进行一体设计和考虑,构筑城市综合体也是近几年发展的重要趋势。

5 结语

由于功能定位、服务区域、首选接驳方式等区别,现代化都市圈市域(郊)铁路站点周边一体化接驳设施的配置要求不同于传统城市轨道接驳设施。因此,在对市域(郊)铁路站点周边接驳设施进行布局规划的时候,不仅要参照城市轨道在城市内部站点接驳设施的功能和布局,而且需要结合市郊客流的出行特征和乘客实际需求,重视非机动车、公交和小汽车的规划布局,提升线路的吸引力,拓展市域(郊)铁路的服务范围,真正充分发挥市域(郊)铁路的功能。