供应链领导力:文献综述与研究展望

王可迪, 涂维加, 霍宝锋

(1.浙江大学 管理学院, 浙江 杭州 310058;2.香港理工大学 物流与航运学系, 香港 999077;3.天津大学 管理与经济学部, 天津 300072)

一、引 言

供应链领导力是指核心企业通过影响供应链上游供应商和下游客户的行为和绩效从而实现共同供应链目标的能力(Defee等,2010;Gosling等,2016;Gong等,2018)。2017年10月5日,国务院办公厅印发了《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》,首次将供应链管理提升到了国家战略层面。供应链管理离不开有效的供应链领导力。供应链领导力通过促进供应链创新与发展,对经济发展、社会安全、产业链稳定等方面具有重要意义。具体而言,在经济发展方面,供应链领导力保证了良好的供应链协同关系,通过协同经济的增量效应促进我国经济的快速发展(张大鹏和孙新波,2017)。在社会安全方面,供应链领导力保障了各项供应链活动的有序开展,是确保我国社会安全稳定的重要抓手。在产业链稳定方面,供应链领导力能够调节和维护供应链上各成员的利益关系,为产业链稳定保驾护航。在后疫情时代,全球供应链加速重构,对于中国来说既是机遇也是挑战(韦倩青和农宁宇,2021)。供应链领导力对扩大我国在全球供应链中的影响力,帮助我国实现从“制造大国”到“制造强国”的转变具有重要的研究价值(韦倩青和农宁宇,2021)。因此,基于全球供应链的视角,对供应链领导力进行更深入的研究十分必要(刘学元等,2018)。

早在1998年就有学者指出,除非有组织承担起供应链中的领导角色,否则整个供应链将面临较大的风险并导致混乱(Lambert等,1998)。在全球化浪潮使供应链网络更加复杂的今天,供应链网络边界不断扩大,竞争日益激烈。没有企业是一座孤岛,企业的整体绩效逐渐依赖于供应链合作伙伴的支持(Mokhtar等,2019b;Lam,2018)。耐克、沃尔玛和戴尔等企业已经把供应链作为竞争的关键战略优势(刘学元等,2019)。高度竞争的商业实践要求企业将供应链管理扩展到传统的组织内部边界之外,并在促进供应链伙伴关系方面发挥领导作用。在此背景下,越来越多的核心企业逐步意识到自身在供应链中的角色和应负的责任,他们开始拓展自身的边界,建立战略联盟,以积极的行动对供应商和客户施加影响,并与其供应链成员分享资源,以提高供应链的整体绩效,实现合作共赢。例如,沃尔玛会不断地培训和指导他们的供应商,帮助供应商正确地理解核心企业的需求,从而提高包括产品质量在内的经营绩效(Kuei等,2002;Sinha等,2016)。此外,面对2020年以来新冠疫情的冲击,京东等龙头企业充分发挥供应链领导力,针对性启动“中小企业成长扶持计划”,从保复工、通销路、稳资金、企业帮扶联盟四个维度推出13项扶持举措,带动中小微供应链伙伴走出困境(朱武祥等,2020)。

尽管供应链领导力的重要性日益凸显,但现有的关于供应链领导力的研究却相对较少。传统的领导力研究大多集中在领导者个体行为对组织成员或组织的影响。2009年,Defee等首次论证了将个体领导力应用于供应链领域的可行性之后,越来越多的研究将领导力的研究范围从个体层面扩展到组织或供应链层面(Gosling等,2016;Akhtar等,2017;Ojha等,2018),并逐步发展出供应链领导力(supply chain leadership)的概念。供应链领导力整合了经典的领导力理论和供应链管理,指企业影响供应链其他成员的行为和绩效的能力(Defee等,2010)。供应链领导力被认为是战略供应链管理的先决条件,有助于提高供应链绩效(Defee等,2010)。以往的研究证实,供应链领导力有助于建立供应链绿色战略联盟(Huo等,2021),提高供应链学习能力(Gosling等,2016;Hult等,2000),增强关系承诺(Hult等,2000),降低客户机会主义行为(Wang等,2021),促进供应链质量管理(刘学元等,2019),推动可持续性等(Meinlschmidt等,2018)。

第一篇系统性的供应链领导力文献综述由Gosling等(2016)发表,但是其文献综述的重点仅限于供应链领导力在促进供应链可持续性方面的作用。Mokhtar等(2019b)则较为全面地回顾了供应链领导力概念的理论和应用。Chen等(2021)首次结合元分析(meta-analysis)的方法整合并分析了供应链领导力的实证研究。然而,有关供应链领导力的研究仍相对较少且零散,且国内缺乏对供应链领导力研究的系统性综述。本文基于供应链领导力的前沿趋势,在对国内外相关文献分析的基础上,讨论了供应链领导力的概念、理论、领导风格和测量;并在此基础上梳理了供应链领导力的相关实证应用,提出了具体的研究框架;最后总结了供应链领导力研究对我国的重要战略意义,并展望了未来的研究方向,以期为该领域的后续研究提供启示。

二、供应链领导力的概念

在传统意义上,领导力研究关注的是领导个体的特征和行为及其对下属和组织的影响(Bass,1985)。然而,与经典的领导力理论关注人际层面不同,供应链领导力关注的是供应链层面上组织间领导力的概念,涉及的是领导企业及其供应链伙伴之间的关系(Defee等,2010)。换言之,供应链领导力旨在改善整个供应链而非个体参与者(Shin和Park,2021;Mokhtar等,2019b)。供应链管理是指对整个供应链系统进行计划、协调、操作、控制和优化的过程(陈国权,1999),涵盖上游供应商,制造商和下游客户的产品、服务和信息等关键业务流程的集合(Lambert和Cooper,2000;Flynn等,2010)。供应链领导力的概念整合了传统的领导力理论和供应链管理,是在供应链层面上对传统领导力概念的延伸。

国外学者Defee等(2009)率先论证了将个体领导力应用于供应链领域的可行性,并区分了供应链领导者和供应链追随者。在此基础上,Defee等(2010)正式提出了供应链领导力的定义,指出供应链领导力是“一种关系概念,涉及供应链领导者和一个或多个供应链追随者,他们在一个动态的、共同影响的过程中相互作用”。这一定义被国外大多数学者沿用。同年,Lockstrom等(2010)从制造商-供应商角度,将供应链领导力定义为“制造商影响供应商以实现共同目标的能力”。这一定义强调了供应链领导力可以跨越企业边界,影响供应链伙伴。进一步地,Mokhtar等(2019b)认为供应链领导力是一个供应链管理组织在影响和协调其供应链合作伙伴时所表现出的一系列行为。并指出这种供应链领导行为针对整个供应链,包括对上游、下游合作伙伴以及对正向和反向供应链实践的影响。因此,Mokhtar等(2019b)的定义扩展了Lockstrom等(2010)只针对上游供应商的界定,为供应链领导力的定义提供了一个更为全面和广泛的角度。

对比之下,国内对供应链领导力的研究相对较少且起步较晚。国内对于供应链领导力的研究大多以“核心企业领导力”和“企业间领导力”的形式出现,强调核心企业因资源或能力优势在供应链中处于领导者的地位。虽然他们大多数从网络组织的角度阐释核心企业领导力,但已经和供应链领导力的概念相当接近。郝斌和任浩(2011)认为企业间领导力是指联盟中核心企业对成员企业的影响力,核心企业通过探索联盟发展方向、整合联盟资源与目标、协助解决成员企业困难、树立良好的企业形象与声望来引导和影响联盟其他成员企业,并促进联盟成功。刘学元等(2018,2019)认为供应链领导力是指因资源和能力的相对优势,而在整个供应链运营过程中起主导和推动作用的一方。Chen等(2021)结合元分析对供应链领导力的定义进行了概括,认为供应链领导力是指企业影响供应链中其他组织行动、行为和绩效的能力。

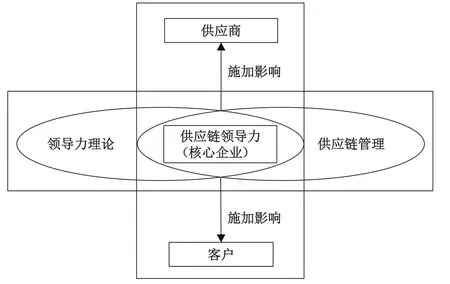

综上所述,本研究将供应链领导力界定为核心企业通过影响供应链上游供应商和下游客户的行为与绩效以实现共同供应链目标的能力,该能力是提高供应链竞争力的重要保障(Gosling等,2016;Gong等,2018)。供应链领导力的概念界定如图1所示。

图1 供应链领导力的概念内涵

三、供应链领导力的理论基础

(一)领导力理论

现有的供应链领导力研究大多以传统的领导力理论(leadership theory)为基础(Mokhtar等,2019b;Chen等,2021)。领导力理论的核心是探究影响领导有效性的因素以及如何提高领导的有效性(Mokhtar等,2019b;Bass,1985)。传统的领导以个体为中心,发展了多种领导力理论,包括特质理论、行为理论、情境理论、权变理论、领导—成员交换理论和多因素领导力理论。特质理论包括价值观、需求、动机和个性等方面的属性;行为理论关注领导者做什么以及他们如何影响下属;情景理论从行为理论发展而来,认为领导力应该根据不同的情况而变化;领导权变理论假设领导者的风格是相对稳定的,需要与最合适的情境相匹配;领导—成员交换理论则关注领导者与追随者之间的二元关系。其中,多因素领导力理论是应用最广泛的领导力理论,它包括变革型—交易型领导理论(Defee等,2009),并由此演变为变革型与交易型领导风格。具体而言,Bass等(Bass,1985;Bass 和 Yammarino,1991;Bass 和Avolio,1994)最早建立了变革型和交易型领导的框架,随后被Avolio等(1994)加以实施。变革型领导(transformational leadership)注重将追随者的自身利益转化为集体利益,而交易型领导(transactional leadership)认为传统的领导注重契约或协议,建立在交换的基础上,是任务驱动的领导行为。变革型领导的特征包括魅力影响、愿景激励、智力激发和个性化关怀。而交易型领导的特征包括例外管理(分为主动和被动两种)和权变激励。大部分学者将传统的组织内部的变革型—交易型领导力理论作为供应链领导力的理论基础。例如,Defee等(2010)将传统的领导力理论和概念应用于供应链环境下的组织,发展出供应链领导力的概念。Ojha等(2018)结合领导力理论和供应链学习理论,探究了变革型领导对供应链学习及其二向性的影响。虽然领导力理论在供应链领导力的相关研究中被广泛应用,但是该理论仍然主要关注组织内部的领导力概念,探究领导对下属的影响,缺乏跨越组织边界影响供应链上其他组织的理论视角(Mokhtar等,2019b;Chen等,2021),无法涵盖复杂而广阔的供应链管理实践,因而在研究应用中尚不能完全解释供应链领导力的作用机制。

(二)高层梯队理论

高层梯队理论(upper echelons theory)认为领导者是组织战略的主要驱动力(Hambrick和Mason,1984;Hambrick,2007)。组织的战略选择在很大程度上是由管理特征和领导风格决定的(Blome等,2017)。领导者会依据自身的特质对公司面临的战略形式进行独特的解释,这种解释受到先前的经验、价值观和他们的个性的显著影响(Hambrick,2007)。换句话说,领导者特质影响着企业的战略选择,并进而影响企业的行为。因此,领导者的认知能力、感知能力和价值观等心理结构决定了战略决策过程和对应的绩效结果。领导者能够有效解读组织所面临的战略形势,并做出相应的反应(Kumar和Paraskevas,2018)。许多学者将这一理论视角应用于供应链领导力对供应链战略决策的分析中,如聚焦于供应链领导力对绿色战略联盟的驱动作用(Huo等,2021),与企业绿色文化和实践的形成等(Li等,2019)。例如,Huo等(2021)研究了供应链领导力对绿色战略联盟的驱动作用,发现变革型领导不仅改善了内部的绿色供应链联盟,也促进了供应商和客户的绿色供应链联盟,这证明了变革型领导者在促进内部和外部供应链合作伙伴在绿色问题上的沟通和协调方面是“全方位”的领导者。而交易型领导则只在驱动内部的绿色供应链联盟具有显著的作用。Li等(2019)结合高层梯队理论,研究了供应链领导力对企业绿色文化和实践的形成作用。综合来看,高层梯队理论解释了领导力对组织战略的选择与影响,相较于传统的领导力理论而言,更能有效地解释核心企业的供应链领导力如何影响其供应链战略的指定与选择,并进而影响供应链行为。

(三)制度理论

制度理论(institutional theory)假设企业会受到来自利益相关者施加的经济、社会和政治力量的影响(Scott,2005)。DiMaggio和Powell(1983)确定了三种反映不同制度化过程的制度同构的类型:强制性、规范性和模仿。制度理论已被广泛用于解释组织—环境关系和组织反应的波动制度过程。结合制度理论,Li等(2019)探究了供应链内外部压力对绿色高管团队形成的驱动作用;Dubey等(2015a)也认为领导者是绿色供应链管理计划的关键驱动力,并对领导力、运营实践和环境绩效之间的关系进行了实证研究。有大量证据表明,即使在类似的制度环境中,企业在绿色实践方面也表现出多样性。因此,学者们呼吁更多的研究来调查企业经历、解释和管理制度压力过程中潜在的权变因素(Heugens和Lander,2009)。现阶段,制度理论在供应链领导力研究的应用面较窄,主要用于解释供应链领导力对可持续性结果机制的影响。包括探究在供应链内外部压力下,核心企业的供应链领导力如何有效促进供应链绿色行为、企业社会责任与可持续性发展等。未来可以尝试将制度理论机制应用到供应链领导力其他领域的研究上。

(四)社会交换理论

社会交换视角最早由心理学与社会学领域发展而来,而后扩展到管理学领域(Cortez和Johnston,2020)。社会交换理论(social exchange theory)认为人的行为取决于对他人回报的反应。简言之,社会成本和回报驱动着人的决策与行为(Cortez和Johnston,2020)。因此,社会交换理论强调在一段关系中人们之间的相互依赖状态(Lee和Cadogan,2009)。在供应链领域中,社会交换理论被广泛应用于理解供应链关系,特别是制造商—供应商关系(Griffith等,2006;Mokhtar等,2019b)。同时,社会交换理论认为领导力是推动社会交换的动力(Cortez和Johnston,2020)。因而有学者结合该理论探讨供应链领导力对供应链关系的影响。例如,Cortez和Johnston(2020)探究了B2B情境下,供应链领导力对供应链成员之间协同应对新冠疫情带来的冲击具有积极的驱动力。也有研究认为供应链领导力能够增进社会交换的协调性,在明确的约束下运作,以促进供应链内外部互动的敏捷性(Mokhtar等,2019b)。在全球竞争日趋激烈的今天,企业应将注意力集中在与供应商、客户建立持久的供应链关系上(Mokhtar等,2019b)。然而现有将社会交换理论作为供应链领导力的理论基础的研究仍然较少,未来应加深社会交换理论的应用,探讨更多关于供应链领导力促进供应链关系的可能性。

除了上述主要的理论以外,Wang等(2021)将交易成本理论(transaction cost theory)与供应链领导力相结合,将变革型领导视作一种重要的企业代理,能够参与客户整合,从而起到抑制机会主义的调节作用。也有研究结合动态能力理论(dynamic capability theory),将供应链领导力视作企业的能力和资源(Chen等,2021)。然而,大多数关于供应链领导力的研究并没有清晰说明所采用的理论(Chen等,2021),以往研究在解释供应链领导力对供应链绩效的重要作用上也缺乏有效的理论论证(Mokhtar等,2019b)。由此可见,供应链领导力现有研究的理论基础仍较为薄弱,理论性或研究深度不足,理论分析不够深入,阻碍了供应链领导力研究机制与研究框架的构建与发展,未来应更加注重供应链领导力相关研究的理论构建。

四、供应链领导风格的维度与测量

(一)供应链领导风格的维度

与传统的组织内部领导风格相对应,供应链领导力也存在不同的领导风格(Defee等,2010)。供应链领导风格(supply chain leadership style)指核心企业在影响、指挥、协调、激励供应链成员时所表现的特定行为(Defee等,2010;Mokhtar等,2019b)。通过文献回顾,典型的供应链领导风格包括变革型、交易型、参与型、指令型、整合型等(Defee等,2010;Mokhtar等,2019b;Akhtar等,2017;Mehta 等,2003;Youn等,2012;张大鹏和孙新波,2017)。学者普遍认为供应链领导力通过不同的供应链领导风格施加不同的影响。已有研究也证实,不同类型的供应链领导风格会对供应链产生差异性结果(Defee等,2010;Lockstrom等,2010;Birasnav和Bienstock,2019;Huo等,2021)。

具体而言,现有文献大多关注的是变革型与交易型两类领导风格(Defee等,2009,2010;Huo等,2021;Hult等,2000;Du等,2013)。变革型领导重视提升成员内在动机,希望将下属的需要层次提升到超越利益交换的层面,激发下属的高层次需要。相应地,交易型领导通过在奖酬基础上的即时交换来影响追随者,即交易型领导是领导者在了解下属需要的基础上,明确成员达成组织目标时可获得的报酬,并提供必要的工作资源,促使员工努力完成工作,从而满足员工需要(Bass,1985)。Bass 和Avolio(1994)将二者的特征归总为一种双元构成,即交易型领导注重“用正确的方式做事”:确保下属对既定目标有着绝对的依从;变革型领导更看重“做正确的事”:更多地赋予下属权力,提供一种新的策略和愿景来影响下属解决问题的方式。

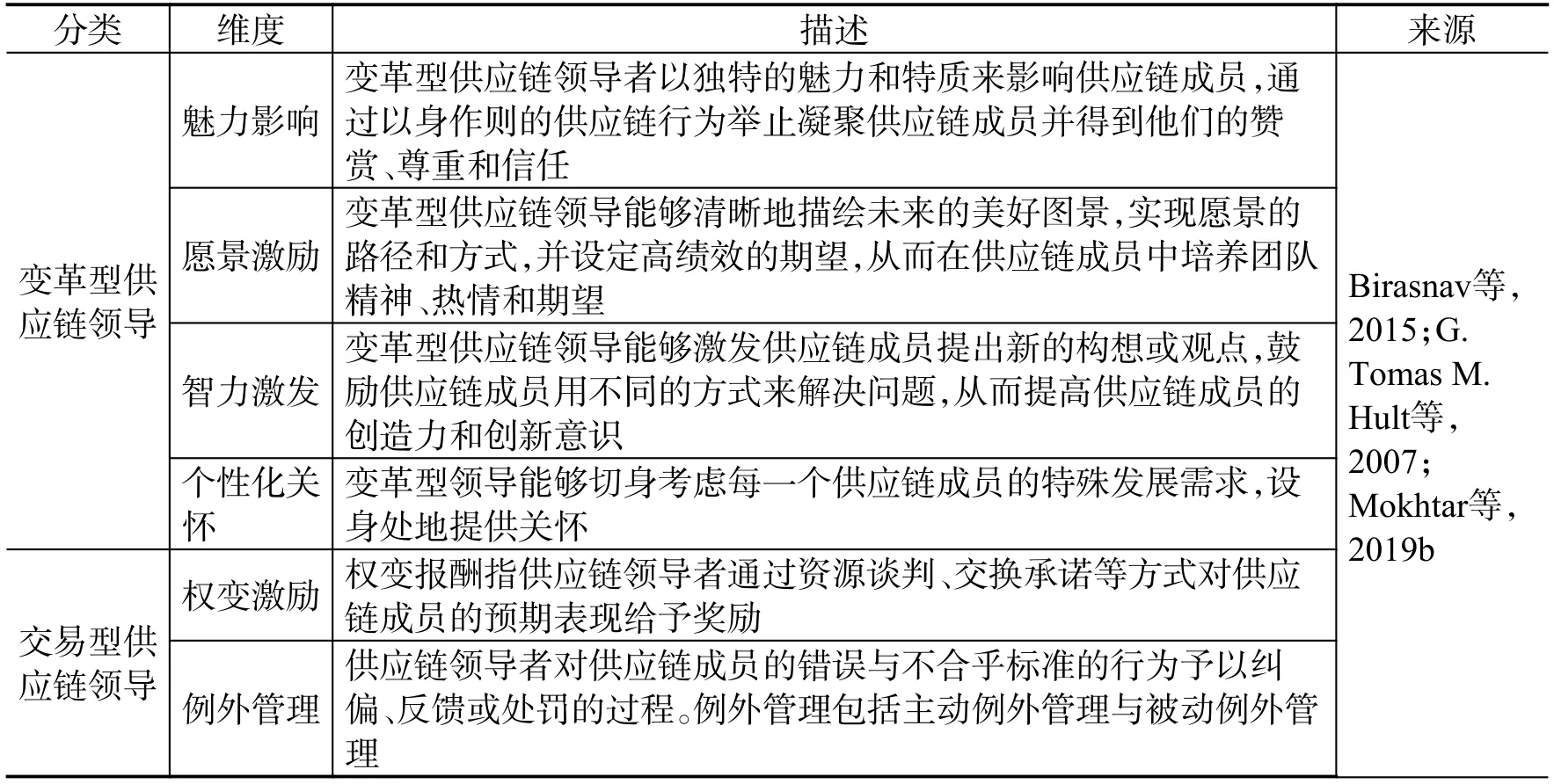

Defee等(2009,2010)最早将变革型—交易型领导风格引入供应链管理情境中来,并进一步区分了变革型和交易型供应链领导者和追随者。变革型供应链领导是指核心企业激励其供应链成员行动和行为的能力(Defee等,2010)。普遍认为变革型供应链领导包含四个主要维度,分别是魅力影响、愿景激励、智力激发和个性化关怀(参见表1)。也有学者认为,魅力影响和愿景激励属于同一维度,并将变革型供应链领导划分为魅力影响、智力激发和个性化关怀三个维度(Defee等,2010)。变革型供应链领导者通过增强沟通和信息共享能够有效提高供应链的协作水平(Birasnav,2013),加强供应链买卖双方的关系(Hult等,2007),促进供应链整合和绿色战略联盟等。交易型供应链领导是指核心企业以报酬交换和利益交换来奖励、监督供应链成员的能力(Birasav等,2015;Agi和Nishant,2017;Blome等,2017),主要包含权变报酬和例外管理两个维度(见表1)。以往研究认为,交易型领导风格下制造商与其外部合作伙伴之间的关系具有偶然性,只有当制造商能够从其外部供应链伙伴处获利时,二者之间的合作关系才能得以建立。简单来说,交易型领导专注于当前利益的获取,危机、冲突的产生相较于伦理、责任更容易成为交易型领导谋取供应链内外部合作的驱动力(Du等,2013;Hult等,2007)。

表1 供应链领导风格的维度

除变革型和交易型领导风格之外,也有学者探究了参与型、指令型、整合型等领导风格在供应链层面的应用。其中,参与型供应链领导(participative leadership)是指企业使供应链合作伙伴参与到供应链联合决策的行为与影响力(Akhtar等,2017;Mehta 等,2003)。反之,指令型供应链领导(directive leadership)则与层次管理结构密切相关,指企业清晰界定供应链成员的权利与义务、指挥控制供应链合作伙伴以实现供应链目标的能力(Akhtar等,2017;Mehta 等,2003)。前者重视团队合作并接纳不同的意见,而后者则以指挥、控制、规则为特征(Akhtar等,2017)。Akhtar等(2017)探究了新西兰农业食品供应链中参与型和指令型供应链领导风格对供应链协调以及运营绩效与财务绩效的影响。结果表明,参与型供应链领导相较于指令型供应链领导更能有效地增强供应链协调性。此外,整合型供应链领导(integrative leadership)指核心企业以关系与资源整合为核心,为实现供应链目标而展现的高度的战略整合与共识能力(Youn等,2012;张大鹏和孙新波,2017)。Youn等(2012)研究发现整合型领导风格有利于运营层面、战略层面信息共享并提高供应链实施绩效。张大鹏和孙新波(2017)研究证实了整合型领导力正向影响着供应链合作网络中的企业间协同创新绩效。然而现阶段,相较于变革型与交易型领导风格,参与型、指令型、整合型等供应链领导风格尚未形成较为成熟的维度划分,学者往往以单一维度来探究相关领导风格对供应链的影响。

综合已有研究可以发现,变革型、参与型等注重合作、关怀、共赢的供应链领导风格,相较于交易型,指令型等强调集权、交易、控制的领导风格更有助于供应链发展。然而在供应链实践中,组织内外部环境与组织间关系是动态且复杂的(Shin和Park,2021),企业需要采用不同的供应链领导风格来应对复杂多变的外部环境(Mokhtar等,2019b)。因而供应链实践中不存在“万能的”(one size fits all)供应链领导风格(Bush,2007;Huo等,2021)。企业所选择的领导风格应根据动态的社会环境、多样的供应链关系而不断适应与变化(Mokhtar等,2019a;Gosling 等,2017)。特别是在当今环境下,全球供应链体系受到地缘政治和新冠疫情的冲击(王勇,2020),以及新的经济范式不断涌现(如共享经济、平台型经济等),企业间的竞合关系更加复杂,对供应链领导力提出了更为严峻的挑战(Wang等,2021;Gupta和Ivanov,2020)。因此,企业应结合特定的供应链环境特征,发展或采用适合的供应链领导风格,从而更好地应对环境的挑战并实现最佳的供应链绩效。

(二)供应链领导风格的测量

供应链领导力的测量多由研究者经传统多因素领导力量表改编而来。表2归纳了代表性供应链领导风格的测量方法。在早期,Defee等(2010)只关注了变革型供应链领导力,Hult等(2007)的量表也缺乏对交易型领导维度的细分。Mokhtar等(2019b)总结了前人的研究,根据不同维度对变革型和交易型供应链领导量表进行了细分。变革型领导共有10个条目,其中,魅力影响4条,智力激发3条,愿景激励与个性化关怀共3条。交易型领导一共13个条目,其中权变激励共7条,主动例外管理3条,被动例外管理3条。由此可见,现阶段关于供应链领导力的量表数量较少且较为零散。相较于变革型供应链领导量表,交易型供应链领导量表较少且缺乏维度上的细分。

表2 供应链领导风格的测量

Mehta等(2003)最早关注了参与型与指令型供应链领导力的测量,采用他评的方式,测量制造商感知到的供应商对其表现的参与型与指令型领导风格,各包含3个条目。Akhtar等(2017)在此基础上有所改良,采用自评的方式测量核心企业所展现的参与型或指令型领导风格。Youn等(2012)关注了整合型领导的测量,探究核心企业首席执行官、首席信息官、供应链经理三位为实现供应链战略目标而整合的程度。张大鹏等(2017)则从领导要素整合、战略决策整合、关系整合、运行机制整合、保障机制整合五个维度共19个条目来测量。该量表虽应用于供应链领域相关研究(如,张大鹏与孙新波,2017),但测量条目是针对组织内部领导力而非供应链领导力设计的,因而不符合供应链领导风格的测量规范。

大部分学者仍沿用传统的组织内部领导力量表进行测量,如Huo(2021)和Ojha等(2018)。此类研究更像是在供应链领导力框架下对现有概念(如变革型领导、交易型领导等)的重塑(Mokhtar等,2019b),混淆了供应链领导力与组织内部领导力的概念。国内关于供应链领导力成熟的量表更为匮乏。因此,现有的供应链领导力量表仍不够规范,阻碍了供应链领导力相关研究的结构化发展,未来应着力从量表开发的角度加深对供应链领导力的相关研究。

五、供应链领导力的研究框架

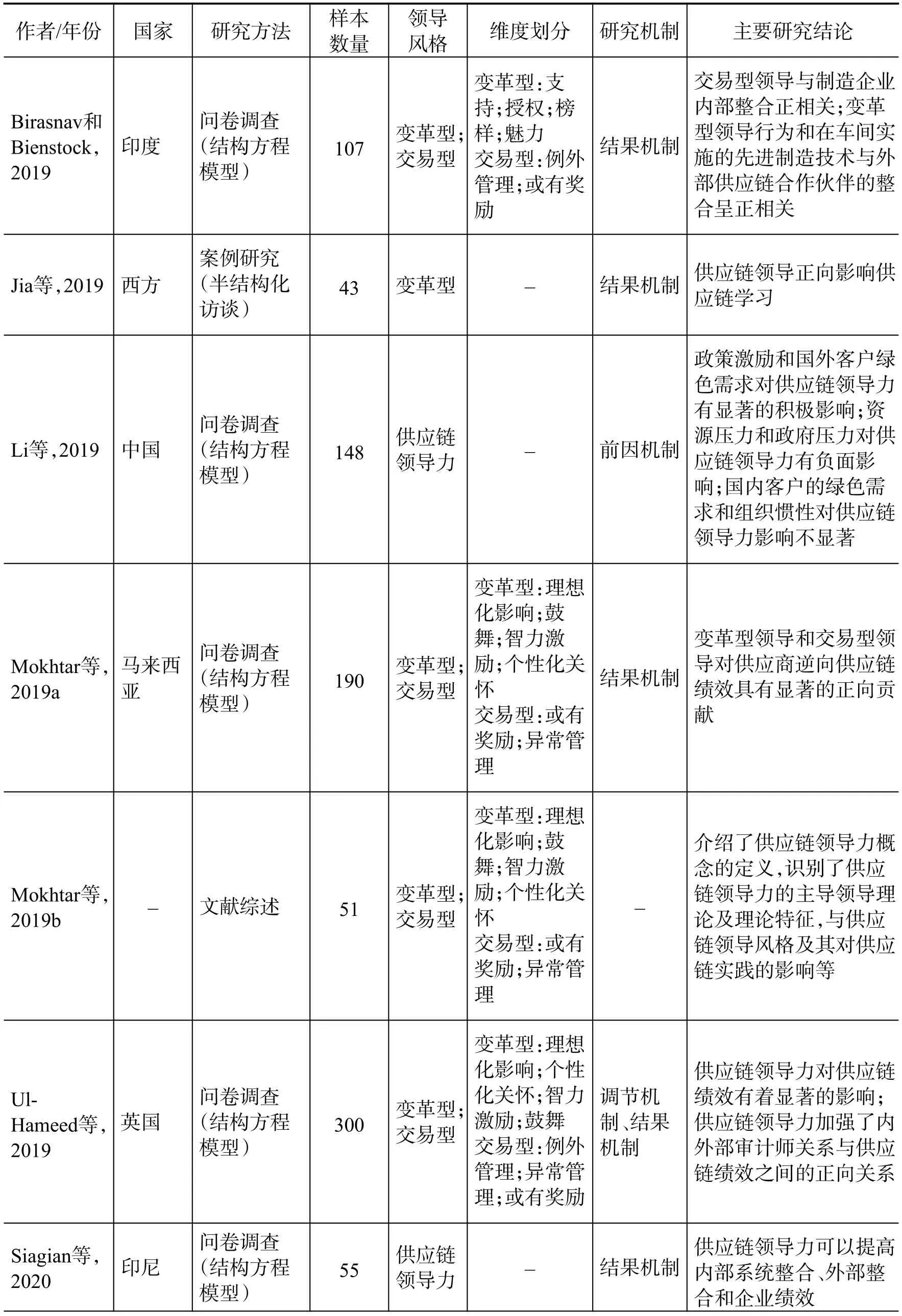

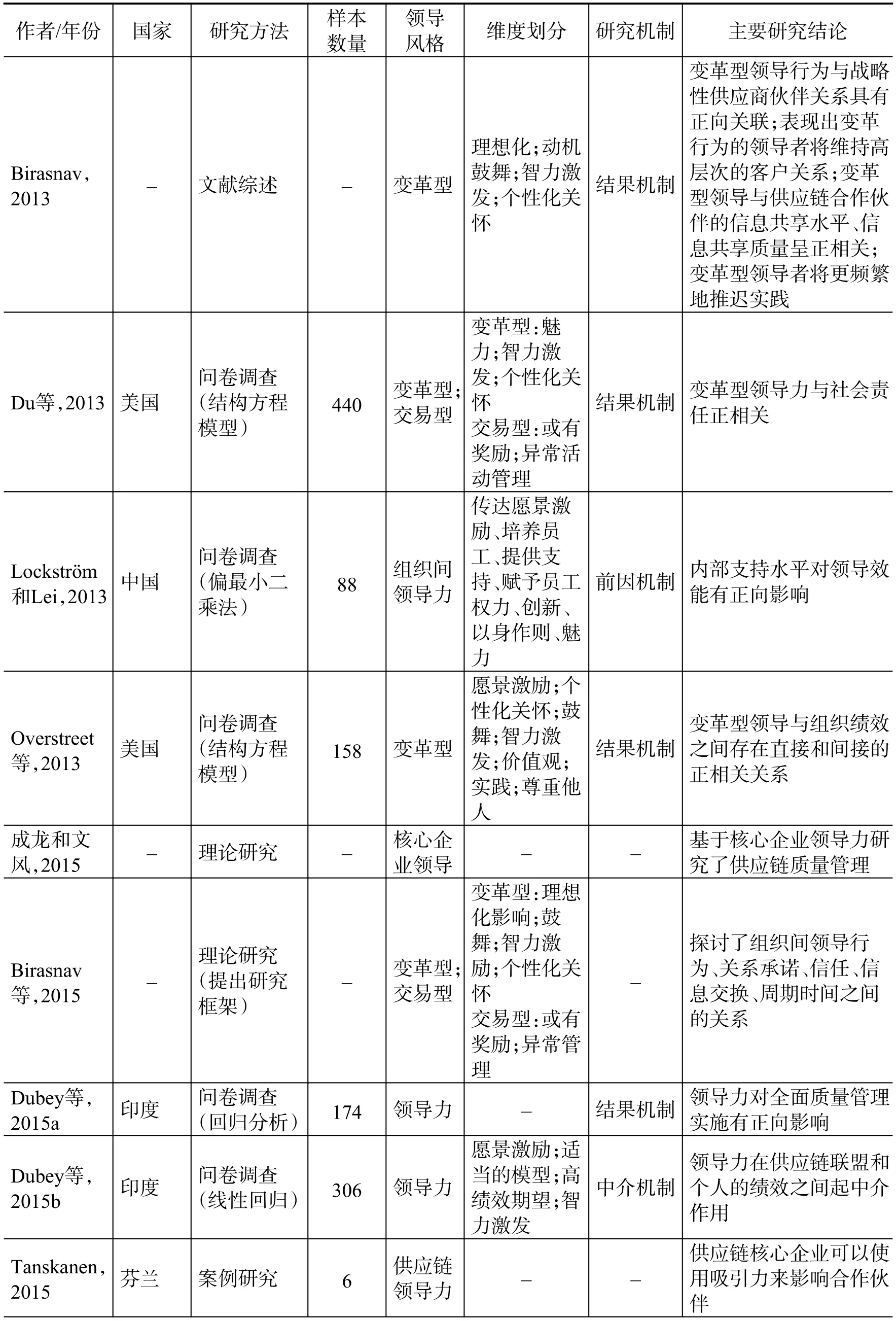

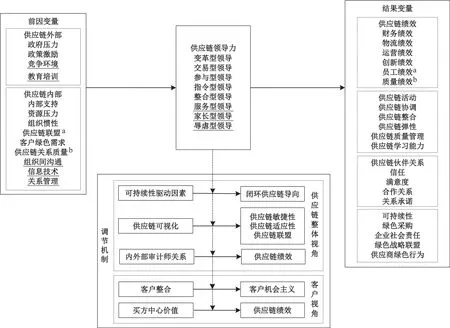

本研究回顾并分析了2000年至2021年关于供应链领导力的43篇研究①相关文献的作者、年份、国家、研究方法、样本数量、领导风格、维度划分、研究机制、主要研究结论参见附录(表3)。,梳理了供应链领导力的研究框架(参见图2)。

表3 供应链领导力相关研究

表3 (续)

表3 (续)

表3 (续)

表3 (续)

图2 供应链领导力的研究框架图

(一)供应链领导力的结果机制

从现有文献来看,有关供应链领导力作用结果的探讨主要集中在四个方面:供应链绩效、供应链活动、供应链伙伴关系和可持续性(Mokhtar等,2019b)。通过文献梳理,本文发现有关供应链领导力的研究大部分集中在探索供应链领导力风格对供应链绩效(包括财务绩效、物流绩效、运营绩效、创新绩效等)和供应链活动(如协调、整合、质量管理、学习能力等)的直接影响,但研究供应链领导力的相关文献仍然非常零散。部分文章探索了供应链领导力在供应链伙伴关系(如供应商的承诺、满意度和信任)中所起的作用。同时,随着国际上越来越重视环保,最近的趋势显示,学者对供应链领导力概念在供应链环境中可持续性实践的研究兴趣日益浓厚(Mokhtar等,2019b)。

1.供应链绩效

既有研究普遍证实了供应链领导力对供应链绩效的积极作用,且变革型供应链领导比交易型供应链领导对绩效的影响更为显著(Chen等,2021)。通过对供应链政策、指导方针和流程等环节施加影响,供应链领导者的能力和风格可以影响整个供应链网络的运营绩效水平,从而提高包括产品质量、交付时间、销售增长等指标在内的运营绩效(Mokhtar等,2019a;刘学元等,2019;Kuei等,2002;Sinha等,2016;Gosling等,2016;Mokhtar等,2019b;Ul-Hameed等,2019)。Chen等(2021)也证实了供应链领导力与供应链创新绩效的密切关系。此外,供应链领导力还有利于提高供应链的物流绩效。通过支持和参与,供应链领导企业能够促进供应链合作伙伴提高,包括仓储、航运和船队管理在内的物流实践的灵活性,进而提高供应链的物流绩效(L’Hermitte等,2016)。

同时,供应链领导力对绩效的提高还体现在增强信息共享能力上。Lockstrom等(2010)通过对30个中国汽车企业的案例研究指出,供应链领导企业是构建供应链上供求双方合作关系至关重要的资源,并且在中国情境下,这种资源的重要性更加凸显。透过有效的供应链网络沟通,供应链领导力促进了供应链成员之间的资讯传播和信息共享,能够提高供应链资源利用效率并提升运营和销售预测水平(Defee等,2010;Thomas等,2011)。同时,供应链领导力有利于提高供应链的客户服务水平,透过沟通与协调,供应链领导企业能够保证“正确的产品和服务可以在正确的时间提供给正确的客户”(Birasnav,2013)。倘若缺乏供应链领导企业的有效协调,供应商很难快速响应客户需求变化并做出及时的应对(Mokhtar等,2019b)。Akhtar等(2017)对参与型和指令型供应链领导风格的研究也证实了供应链领导力对供应链协调的积极作用,并以此提高运营绩效与财务绩效等。同时,供应链领导企业也可以利用相应的资源支持和培训等来改善供应链上企业的质量绩效(Dubey等,2015b)。

2.供应链活动

供应链领导力的第二大作用结果是对供应链伙伴活动的影响。研究发现,在全球采购的背景下,供应链领导企业能够在其国内和全球供应链合作伙伴之间建立良好的沟通,从而促进整个供应链网络的协调与整合(Birasnav等,2015;Siagian等,2020)。此外,由于供应链网络涉及多个具有不同目标和目的的利益相关者,企业整合供应商、客户、流程和活动的能力至关重要(Mokhtar等,2019b;Lockström和Lei,2013)。通过文献回顾,核心企业与上游供应商和下游客户之间的整合也受到核心企业的领导风格影响(Venselaar等,2015)。供应链领导力有助于提高供应链整合能力,其中变革型供应链领导有利于促进供应链上下游整合和战略联盟;交易型领导有利于内部整合和战略联盟的实现(Huo等,2021;Birasnav和Bienstock,2019)。此外,研究显示,供应链领导力有助于供应链弹性的提高,帮助供应链上的企业更好地应对新冠疫情等突发事件的冲击(Cortez 和Johnston,2020;Shin和Park,2021)。例如,Shin和Park(2021)研究证实,供应链领导力通过促进供应链弹性与效率、敏捷性与机敏性,最终提高供应链网络成员的整体弹性能力。同时,也有研究表明了供应链领导力在供应链质量管理方面的积极影响。当领导企业在质量管理方面有较大的成就时,会激发供应链网络中其他企业主动进行质量管理的学习,从而提高整个企业以及整个供应链网络的质量管理(成龙和文风,2015)。此外,供应链领导力还能够提高供应链学习能力(Pham等,2021),加强供应链成员对供应链过程和活动的理解,从而带来更好的生产和运营时间管理(Birasnav等,2015;Hult等,2007)。

3.供应链伙伴关系

供应链领导力的第三大作用结果是对供应链伙伴关系的改善。研究证实,供应链核心企业的领导力对供应链企业间信任关系与合作关系存在正向影响。透过供应链创新绩效的中介作用,变革型供应链领导力有利于提高供应链成员满意度和供应链关系(Goffnett和Goswami,2016)。这是因为通过实施特定的领导风格,如参与型和变革型领导风格,核心企业能够向供应商提供指导、咨询和激励,并制定有效的供应链战略规划,包括联合产品开发、设计和生产等,这能够加强核心企业与供应商之间的信任和承诺(Lockström和Lei,2013)。一旦领导企业能够控制和集中供应链活动,他们与供应商的伙伴关系就可以得到加强,共识也可以得到改善(Müller-Seitz和Sydow,2012)。通过支持和指导供应商,核心企业能够提高供应商的满意度和信任感,从而帮助维持二者之间的业务并提高供应商的归属感(Goffnett和Goswami,2016)。Hult等(2000)也探究了变革型和交易型领导行为对买卖双方关系承诺的积极影响。结果表明在制造商与客户、制造商与供应商的二元关系中,变革型领导行为对承诺构建具有正向影响。因此,变革型领导影响了供应链中相互依赖的成员之间关系的质量。同时,供应链领导不仅仅能够对危机(如新冠疫情)做出反应与准备,Cortez和Johnston(2020)结合社会交换理论发现供应链领导力也有助于增强供应链伙伴在协同应对新冠危机时的供应链关系。

4.可持续性

随着可持续在供应链领域中重要性的提升,近年来供应链领导力对可持续性的研究逐渐增多,成为第四大主要的作用结果。供应链领导力对促进供应链成员的可持续性环境实践具有重要意义(Roman,2017)。基于制度理论,核心企业领导者运用权力来影响供应商绿色行为并促进供应链可持续发展。核心企业可能会采用不同的领导风格,如在对供应商实施强制性环境可持续实践时采取交易型领导风格,或者采取变革型的领导风格,促进供应商的全面参与和创新,以实现可持续发展。Gable等(2017)的研究显示,供应链领导力推动建立供应链可持续计划,并影响上下游供应链成员参与到环境可持续的措施中来。Blome等(2017)发现,供应链领导力对绿色供应商支持行为有积极影响。相较于交易型领导,变革型领导更有利于建立全面的供应链绿色战略联盟,采取一致的绿色战略和目标,促进供应链的可持续发展(Huo等,2021)。Du等(2013)认为变革型供应链领导与企业的社会责任实践正相关。供应商参与可持续供应链实践更多地受供应链领导企业的教育和启发(Morali和Searcy,2013)。最近的研究显示,供应链领导力对多层次供应链企业社会责任管理具有积极影响(Liu等,2021)。

(二)供应链领导力的前因机制

通过文献回顾,本文发现相较于作用结果,供应链领导力的前因机制仍存在很大的研究空白。有限的关于供应链领导力的前因研究可以分为供应链外部和内部两方面因素。

1.供应链外部因素

在供应链外部因素方面,仅有Li等(2019)结合制度理论发现政府压力和绿色政策激励是影响绿色供应链领导力的关键前置因素。在供应链外部前因上,现有研究较少且范围较窄,研究主题只涉及可持续性领域。未来研究可以扩展到其他领域,从对绿色政策的研究拓展到对一般性的供应链政策的研究;从对政府因素的研究拓展到对社会环境因素的研究。例如,动荡的外部竞争环境迫使企业寻求供应链合作,建立供应链联盟来协同应对风险(Huo等,2021),因而有利于激发供应链领导力。以往研究也表明,变革型领导更适应充满动荡和冲突的环(Birasnav和Bienstock,2019;Huo等,2021)。因此本文认为,外部竞争环境是供应链领导力一个可能的外部前因。此外,很多供应链中的优势企业(如丰田、沃尔玛)开始对供应商或客户采取教育培训的方式来传播好的做法和经验,以提升供应链的竞争力(Sinha等,2016)。这种教育培训的行为实际上扩大了企业自身的影响力,在某种程度上形成或巩固了优势企业的领导力,因此本文认为教育培训是供应链领导力的一个可能的外部前因。

2.供应链内部因素

在供应链内部因素方面,现有研究关注了四个正向前因机制与两个负向前因机制。正向前因机制上,Lockström和Lei(2013)的研究发现在企业层面上,组织内部支持有利于促进供应链领导力的形成。结合制度理论,Li等(2019)探究了国内外客户绿色需求对绿色供应链领导力形成的影响。为满足客户的绿色行为期望,核心企业会建立供应链绿色战略联盟,并充当供应链领导的角色(Huo等,2021)。研究证实供应链关系质量(刘学元等,2018)及供应链联盟(Dubey等,2015b)对供应链领导力的促进作用。也有研究探究了供应链领导力的负向前因机制,如资源压力与组织惯性(Li等,2019)。具体而言,供应链领导力的形成需要企业内部具有强有力的资源支持并承担相应的成本。倘若组织面临冗余资源较少、资金紧张等资源压力,核心企业将无暇促进有效的供应链领导力。因而研究证实组织内部资源压力对供应链领导力的形成有消极影响(Li等,2019)。此外,组织惯性指企业结构重组的速度远低于环境条件变化的速度的现象(Hannan和Freeman,1984)。研究认为,当企业组织惯性较高时,企业不能及时对外部环境做出反应,也无法应对内外部压力与驱动力,不利于供应链领导力的形成(Li等,2019)。

供应链内部前因相较于外部前因受关注较多,但仍有相当大的研究空白,且负向前因机制受关注较少。未来研究可以考虑更多供应链内部因素,以完善和丰富供应链领导力前因的研究。例如,研究显示良好的供应链沟通有利于增进供应链成员间的交流与联系(Birasnav等,2015),从而促进领导者-追随者关系的建立并推动供应链领导力的形成。因此,未来的研究可以从组织沟通的角度探究供应链领导力的内部前因机制。此外,本文认为信息技术也是供应链领导力的一个可能的内部前因。企业信息技术投资有助于提高动态的供应链协作能力(Fawcett等,2011;Birasnav和Bienstock,2019)。良好的信息技术也能提高核心企业实时监测任务执行情况的能力,从而使供应链领导企业能够更有效地对供应链成员施加影响。关系管理要素如信任、权力、心理契约也是影响供应链成员间关系的重要因素(Mokhtar等,2019a)。因此,本文认为关系管理也是供应链领导力的一个可能的内部前因。

(三)供应链领导力的调节与中介机制

有部分研究将供应链领导力看作调节因素。本文将现有关于调节因素的研究归结为两类视角:供应链整体视角与客户视角。一方面,以往研究从供应链整体视角上探究了供应链领导力的调节作用。例如,Defee等(2009)关注变革型供应链领导对可持续性驱动因素和闭环供应链导向之间的关系的调节作用。Dubey等(2018)结合351家制造业企业的样本,发现在供应链领导团队参与的调节作用下,供应链可视化对供应链敏捷性、适应性与联盟的积极作用更强。Ul-Hameed等(2019)通过对英国供应链公司的调查,发现供应链领导力加强了内外部审计师关系与供应链绩效之间的正向关系。另一方面,先前研究也从客户视角上关注了供应链领导力的调节作用。例如,Hult等(2007)关注了变革型和交易型供应链领导在买方中心价值和供应链绩效之间关系的调节作用。结果显示,两类领导风格发挥不同的调节作用。Wang等(2021)探究了变革型领导对供应商专项资产投资与客户机会主义之间关系的调节作用。结果显示,变革型领导通过强化客户整合对客户机会主义的抑制作用,从而对供应商专项投资与客户机会主义之间的间接关系也起到负向调节作用。综合现有研究可以发现,将供应链领导力作为调节因素的研究视角不够全面,忽视了供应商视角。且每一类视角下的研究较为零散,不能充分体现供应链领导力的调节作用。此外,较少研究结合或对比不同种类的供应链领导风格来探究供应链领导力的调节作用。

将供应链领导力作为中介因素的研究则更为匮乏且零散。基于中国144个制造企业样本,刘学元等探究了供应链领导力在供应链关系质量与企业质量绩效中的中介作用(刘学元等,2018)。研究结果显示,供应链领导力在供应商关系质量与企业质量绩效的关系中起着部分中介作用,在顾客关系质量与企业质量绩效的关系中起着完全中介作用。Dubey等(2015b)证实了供应链领导力在供应链联盟和员工绩效之间的中介作用。综合有限研究可以看出,将供应链领导力作为中介因素的研究数量较少,仍存在相当大的研究空白;且现有研究缺乏从不同供应链领导风格的视角探究供应链领导力的中介作用,不利于对供应链领导力的中介作用形成系统、完整的认识。

综上所述,本研究发现供应链领导力的相关作用机制并未得到充分的实证检验,相关研究主要集中在探究供应链领导力的作用结果上,对前因机制的研究较少,且将供应链领导力作为中介或调节因素的研究较少。未来的研究应该重视对供应链领导力研究机制的探讨,并进行全面、深入、细致的实证探究。

六、结论与展望

本文通过文献综述的形式,全面回顾了供应链领导力的相关研究成果,系统梳理了供应链领导力的内涵与理论基础。并从领导风格角度梳理了供应链领导力的维度与测量。构建了一个包括前因、结果、中介及调节因素的研究框架,分析了现有的研究基础,为我国供应链领导力的相关研究提供参考。

本文认为供应链领导力的研究对我国经济发展具有重要战略意义。首先,有助于深化我国对全球供应链领导力重要性的认识。在经济全球化的今天,供应链管理不再局限于特定国家和地区,许多公司均开始采用全球化的经营模式,从而实现了跨国家、跨地域和跨文化的全球供应链系统。全球供应链管理在提升产业竞争力、经济实力和推进多边合作中显示出越来越重要的作用(蓝庆新,2003)。在国际上,美国、英国、欧盟等发达国家和地区较早认识到供应链管理在经济发展中不可替代的作用,将供应链管理从企业微观层面上升到国家战略等宏观层面;我国则起步较晚。在此背景下,我国若想在国际竞争中取得优势地位,应深化对供应链领导力重要性的认识,并大力发展全球供应链领导力。

其次,有助于增强我国对承担全球供应链领导力重任的信心。我们应意识到,我国有能力也有责任承担起全球供应链领导力的重任。新冠疫情的发生使全球供应链受到重创,而我国政府强有力的领导使得国内率先实现了稳定,供应链也逐渐恢复。同时,我国还积极对其他国家进行援助,在稳定疫情、世界经济和全球供应链中起到了关键作用,向世界展现了负责任大国的形象,也赢得了世界上很多国家和人民的信任。这表明,中国有能力也有信心在全球供应链中担当领导者。

最后,有助于我国在各类国际组织中发挥领导力作用。随着美国为了自身利益在多个国际组织中“退群”,美国等单边主义国家在全球治理中影响力和领导力在不断下降。与此同时,中国却提出了“一带一路”合作倡议,建立了“亚投行”等国际组织,中国等多边主义国家的影响力和领导力在不断扩大。中国正面临着百年未有之大变局。强有力的供应链领导力确保了供应链的各项活动有序的开展,也为中国在各类国际组织发挥作用提供了强有力的保障,进一步提升了中国的国际影响力和领导力,使得我国在联合国、世界贸易组织、世界卫生组织等国际组织拥有越来越大的话语权,世界更加关注中国声音,也更加期待中国方案。中国应当抓住机遇,强化供应链领导力,完善供应链战略,为世界问题贡献更多的中国智慧和中国方案,提升我国在国际组织中的影响力和领导力。

综上所述,供应链领导的研究具有重要意义。然而现阶段对供应链领导力的研究非常有限,缺乏供应链和组织层面领导力的文献和实证研究(Harland等,2007;Overstreet等,2013)。可能解释是,领导力是一个成熟且复杂的学科,已经在个体层面和组织层面被广泛研究过,在供应链管理中的应用使该研究变得更加复杂且多变(Gosling等,2016)。通过对供应链领导力的系统梳理,本文发现该领域仍存在诸多研究空间有待进一步探索。

(一)深化理论研究

以往研究主要用传统的领导力理论解释供应链领导力在组织和供应链层面的应用。然而,该理论关注组织内部领导力对下属的影响,缺乏跨越组织边界去影响供应链上其他企业的视角(Mokhtar等,2019b;Chen等,2021),无法涵盖复杂的供应链关系,因而受限于充分解释供应链领导力的作用机制。其他典型的供应链领导力理论基础也存在应用范围过窄,研究较少等不足。由此可见,现有供应链领导力研究的理论基础仍较为薄弱,理论性或研究深度不足,理论分析不够深入,阻碍了供应链领导力研究机制与研究框架的构建与发展。未来应着重深化理论研究,从多种理论角度,如社会交换理论和交易成本理论等(Mokhtar等,2019b),深入地论证供应链领导力的理论内涵。从理论的角度,深化供应链领导力这一概念在供应链管理领域的意义,为学者和实践者提供理论论证与指导。从实践的角度,探索不同国家、不同行业、不同情景下供应链领导力理论基础的内涵与外延,从而深化供应链领导力对具体问题的指导和实际的应用。

(二)开发成熟量表

首先,以往的量表大多只包含供应链领导力的单一维度,具有一定的片面性。然而,供应链领导力是一个涵盖多领导风格、多维度、多学科交叉的复杂概念,未来的研究应针对不同的供应链领导力风格与维度,着力开发出具有可靠信度的成熟的供应链领导力量表。其次,将核心企业作为供应链领导者源于对营销渠道的研究,此时的供应链领导力量表大多基于权力的视角进行开发。现在的理论已经大大拓宽了供应链领导力的范围,仅从权力的角度开发量表已经过时了(Graen和Uhl-bien,1995)。再次,供应链领导力的量表多为外国学者开发,缺乏对中国情境的考量。并且现阶段国外的供应链领导力更加强调的是相对优势,供应链的领导者可能是上游供应商、核心企业、下游客户的任意一个。中国的供应链领导力理论发展还相对滞后,更加强调核心企业领导力,未来也应结合中国情境,着力探究表征中国文化特色的量表,为我国供应链企业提供理论与实践指导。

(三)拓展机制研究

从现有文献来看,关于供应链领导力前因机制的探讨不充分,且供应链外部前因较内部前因更显不足,需要更多的实证研究探究何种因素或机制会推动供应链领导力的形成。未来可以从多种方面探究供应链领导力的前因机制。例如,在外部前因上,可以从制度理论视角探究不同来源的资源与环境压力是否会促成供应链领导力的形成。内部前因上,可以从供应链关系管理角度探究信任、心理契约、权力、依赖等是否会影响供应链领导力(Mokhtar等,2019a);也可以从组织间沟通与信息技术角度探究不同要素对供应链领导力的影响。

对于供应链领导力的结果机制,未来的研究可结合不同的理论视角解释供应链领导力在供应链中所起的作用。例如,结合交易成本理论,探索供应链领导力在减少投机主义行为和交易不确定性方面的价值(Wang等,2021)。也可以结合动态能力理论,将供应链领导力视作企业的能力和资源(Chen等,2021),探索在供应链不同发展阶段供应链领导力所呈现出的特点及其作用。同时,现有研究所探讨的领导风格类型较少,大部分关注的是变革型和交易型两类领导风格,少数研究关注了参与式和指令式的领导风格(Akhtar等,2017)。未来可以探究更多的供应链领导风格,如家长型、辱虐型、服务型等领导风格在供应链层面的应用(Pellegrini和Scandura,2008;Johnson等,2012;Eva等,2021)。通过比较不同供应链领导风格,深化对供应链领导力与绩效结果之间关系的理解。

此外,以往的研究很少涉及供应链领导力发挥作用的中介机制和调节机制,相关研究零散且不够全面深入。未来应更多地探究供应链领导力的调节机制与中介机制,从而更好地刻画供应链领导力对供应链关系的强化与弱化作用,并解决供应链核心概念之间的黑箱问题。具体而言,未来可以从“广度”与“深度”两方面拓展供应链领导力调节与中介机制的相关研究。从广度来看,未来研究可以结合供应链整体视角、供应商视角、客户视角与核心企业视角探究供应链领导力的相关调节机制与中介机制,全面探究供应链领导力在不同视角下的调节作用与中介作用。从深度来看,一方面应深入探究每一类具体的研究视角,深挖供应链领导力对供应链绩效、活动、伙伴关系、可持续性发展等发挥调节与中介作用的可能;另一方面,未来研究也可考虑对比不同类型的供应链领导风格,如变革型与交易型、参与型与指令型领导风格如何产生不同的调节与中介作用。

(四)跨行业与跨学科研究

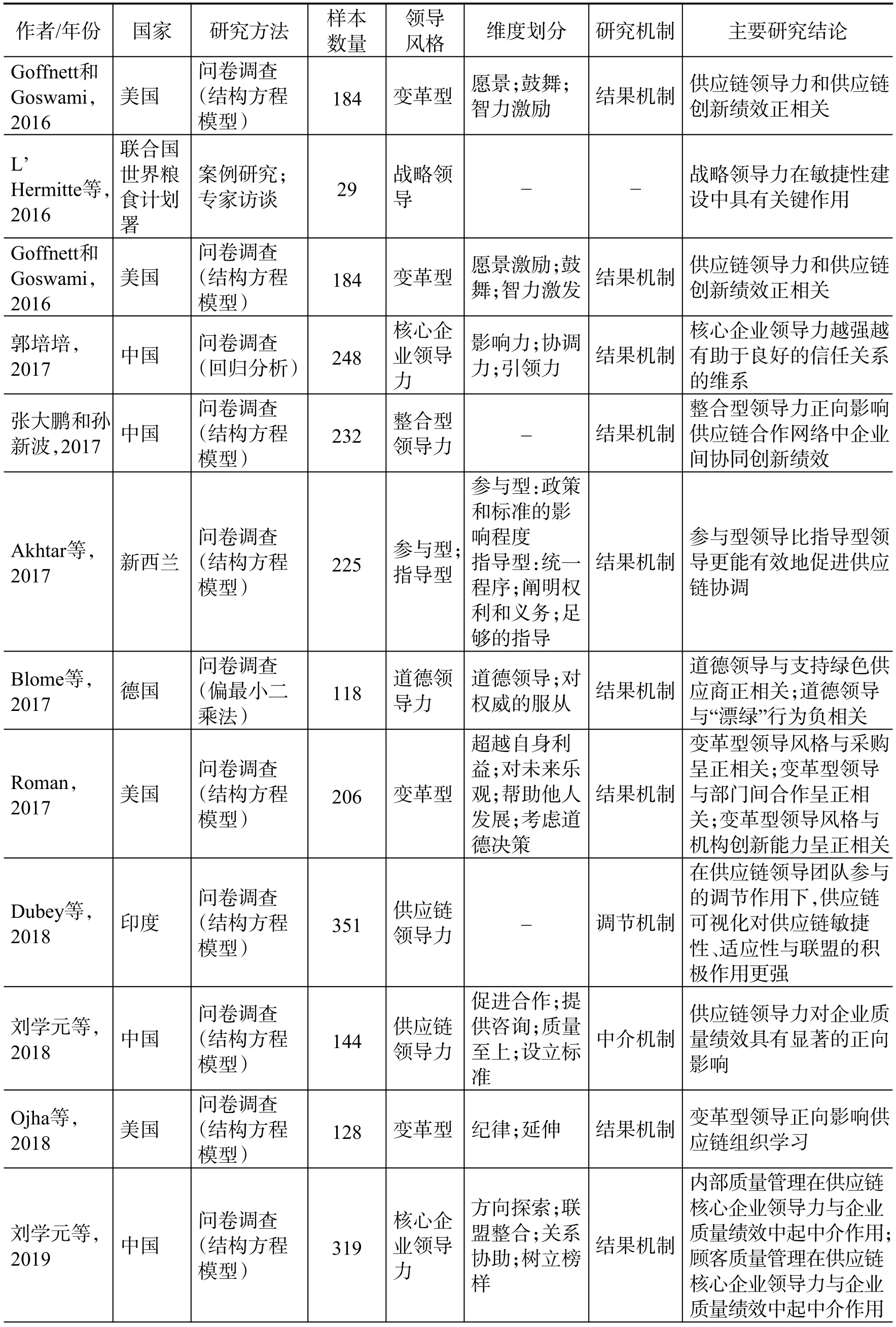

当前的供应链领导力文献大多基于一般性的研究,少有研究结合医疗、农业、能源、环保、金融等不同行业与学科的供应链领导力。由此可见,现阶段关于供应链领导力的研究存在内容不全面,行业较少等问题,进一步导致了供应链领导力理论内涵不丰富,理论视角比较单一等。未来的研究可以更多地采用“供应链领导力+”的模式,如将供应链领导力与医疗、军事领域相结合,也可研究数字化和平台化等面向未来的供应链领导力,深入地研究供应链领导力结合不同行业与学科所起的作用(如图3所示)。

图3 供应链领导力+

具体来说,“供应链领导力+医疗”可以结合疫情问题探索供应链领导力在保障疫苗供应、稳定医疗供应链稳定方面所起的作用(柴亚光和李芃萱,2021)。同时,由于大规模杀伤性武器的出现与“核威慑”的存在,现代战争多表现为局部化或地区之间的冲突(如2020年藏南地区发生的“中印对峙”),“供应链领导力+军事”可以研究在恶劣环境下对峙、冲突发生时,采取什么样的领导风格可以更好地应对物资保障、武器运输、人员调配等挑战。此外,能源的利用对人类社会经济发展起着重大的推动作用,石油、煤炭等不可再生能源的逐步耗竭,风能、太阳能、核能、潮汐能等清洁能源的兴起推动着国家能源结构的转型,“供应链领导力+能源”可以研究供应链领导力在这种转型中所发挥的作用(Saavedra等,2018)。随着人工智能、大数据、区块链等数字化技术的发展,很多企业和供应链纷纷进行数字化转型,“供应链领导力+数字化”探讨不同类型的领导风格对于数字化转型效率的影响(Büyüközkan和Göçer,2018)。通过具体情景的引入,能够探索供应链领导力理论在不同情景下的特点,发展供应链领导力理论的概念内涵和理论视角,为供应链领导力的实践提供更强大的理论基础。此外,供应链领导力还可以结合工程、食品、交通运输、经济学、教育、信息科学、计算机科学技术、农业、数学、旅游、计算机应用、平台经济、应急管理、能源供应链、军事物流、无人机等学科或行业领域进行一些跨领域的研究(Mokhtar等,2019a;Chen等,2021)。