农业环境规制情境下绿色认知对家庭农场主绿色生产行为影响

——基于我国中部地区家庭农场的调查

周勋章,邵红岭,杜英娜,路 剑

(河北农业大学 经济管理学院,河北 保定 071000)

习近平总书记指出,实现农业绿色发展是农业可持续发展的根本,是实现中国特色社会主义乡村振兴的关键[1]。提高我国绿色农业生产效率,发展新型农业经营主体,强化科技创新是实现农业绿色发展的必由之路[2-4]。推进农业绿色发展,仰仗于绿色生产行为被广大农业经营主体接受和采纳,新型农业经营主体逐渐成为现代农业的生力军,是实现农业绿色发展的关键力量[5]。截止到2019年底,全国纳入农业农村部门名录的家庭农场达到60万家,经营土地面积近1.6亿亩[6]。家庭农场逐渐成为现代农业最重要的组织形式和经营载体[7],处于引领农业振兴的核心地位,其绿色生产行为对农业可持续发展以及农业发展方式转变具有举足轻重作用[8]。相关理论表明,人类决策行为受其对事物认知能力影响,且认知与行为之间关系受情境因素影响[9]。家庭农场主绿色认知对其绿色生产行为有重要影响。另外,政府部门出台的农业环境规制政策作为最重要的情境因素,对家庭农场主绿色生产行为具有鼓励和约束的双重作用,但政策实施效果有待进一步检验。在此背景下, 利用我国中部地区家庭农场调研数据,研究农场主绿色认知对其绿色生产行为的影响机制,并在此基础上探究农业环境规制对家庭农场主绿色认知-绿色生产行为关系的调节作用,旨在为调整、优化农业绿色发展政策,促进新型农业经营主体绿色生产行为采纳提供理论和实证依据。

一、文献综述

(一)绿色认知研究

对于“绿色认知”概念,目前学术界尚无清晰定义,现有研究主要围绕绿色认知主体和客体展开。Hines等[10]指出具备环保行动策略知识、意识、个人责任感的消费者有可能发展成为绿色消费者,其中绿色产品认知属于绿色消费行为的心理准备。Dagher等[11]指出感知环境问题的严重性、感知环境责任、感知环境行为的有效性等3个因素对绿色购买行为有显著正向影响。Kumar等[12]将“绿色产品知识”作为中介变量进行实证分析后指出,丰富的知识对绿色消费没有显著影响。刘丽红[13]将农民绿色生产认知度分为“环境保护认知度”和“环境保护自觉性”2个方面。席利卿等[14]将绿色环境认知分为导致水环境污染原因的认知、对导致土壤环境污染原因的认知、对改善农业生产环境质量好处的认知等3个方面。余威震等[15]指出农户绿色生产相关知识储备与责任意识对绿色生产行为决策有重要影响,并将农户绿色认知细分为农户资源环境感知、资源环境认知和社会责任意识等3个方面。龚继红等[16]将绿色生产认知分为绿色生产知识、生态价值观和绿色生产态度等3个方面。

借鉴上述研究成果,对“农场主绿色认知”定义为:在农业生产过程中,农场主基于当前农业资源环境问题所形成的资源环境感知、资源环境知识、社会责任意识和绿色生产收益等心理认知。

(二)绿色生产行为研究

国外学者一般将农业绿色生产行为视为环境行为的某些具体表现进行研究,而国内学者通常将农业绿色生产技术等同于农业绿色生产行为进行分析。David[17]指出由于美国农民过度依赖农药等“非绿色”生产措施,每年带来至少100亿美元的环境和社会损失。Coronado等[18]指出居住地距离农田每增加1英里,DMTP(二甲基磷酸二甲酯)浓度降低20%,较低的OP代谢产物浓度与距农田距离增加相关。Adam P等[19]指出成为环境友好型生产者的愿望,激励施药者采用能减少农药漂移的措施。蔡颖萍,杜志雄[20]以是否测土配方施肥、是否秸秆还田、是否采用节水灌溉等生产行为作为家庭农场“生态自觉性”衡量指标。颜廷武等[21]将农民对作物秸秆资源化利用行为效应分为经济福利、生态福利和健康福利3种,研究表明健康福利响应程度最高。夏雯雯等[22]将《农业绿色发展技术导则(2018—2030年)》中化肥农药减施增效、耕地质量提升和保育技术等作为家庭农场绿色生产行为。张童朝等[23]以“秸秆还田”技术采纳为例,从利他倾向和有限理性视角实证分析了农户采用绿色生产行为影响因素。杨志海[24]将秸秆还田、深耕深松、施用商品有机肥、测土配方施肥、免耕直播等技术作为农户绿色生产行为,实证分析了老龄化、社会网络对这些行为的影响。曹慧等[25]研究了农户非农就业、耕地保护政策认知对“是否秸秆还田”和“是否使用农家肥”2种亲环境农业技术行为采纳影响。

借鉴上述研究成果,对“农场主绿色生产行为”定义为:农场主基于绿色认知水平在农业生产的产前、产中和产后各环节所采纳的一系列有助于实现农业可持续发展的措施与手段。

(三)绿色认知-绿色生产行为关系研究

认知是行为的先导,国内外学者基于各自对“绿色认知”和“绿色生产行为”的理解,从多个视角对绿色认知与绿色行为关系进行了研究。Ibitayo[26]指出对农药危害缺少认知,使用农药不采取安全措施,随意处置农药容器等行为对当地资源和农民带来严重危害。Adam P等[27]认为受到环境保护利益激励的农民更愿意采取环境保护措施,而那些只关注农场利润最大化的农民较少采取环境保护措施。毛飞等[28]指出苹果种植户农业认知水平对其所选配的农药是否安全有显著正向影响。邓正华等[29]、郭利京等[30]、王绪龙等[31]和黄晓慧等[32]研究表明农户绿色认知对其绿色生产行为具有显著正影响。余威震等[33]指出农户绿色认知差异是导致有机肥技术采纳意愿与行为悖离的主要原因。杜运伟等[34]指出农户特征、绿色生产能力、绿色生产认知、政府政策导向对绿色生产意愿有较强影响,而农户成本和收益感知具有显著中介作用。龚继红等[16]指出农民绿色生产意识高于生产行为水平,农户种植品种、是否加入合作社、是否有安全等级认证对两者差异有显著影响。严功岸等[35]指出提高农户绿色生产意识,有利更多农户申请农产品绿色认证。

(四)农业环境规制政策研究

农业环境规制政策是指政府以维护农业生态平衡、追求可持续发展为目的,利用行政法规、经济手段和市场机制政策对各种农业环境问题的直接和间接干预[35-36]。以往文献主要集于环境规制研究,将农业环境规制从环境规制中单列出来进行研究的学者相对较少。杜红梅等[33]构建了农业环境规制指标体系,采用SE-EDA模型对全国31个省市、自治区农业环境规制效率进行了测算。董杨[35]根据规制工具差异将农业环境规制细分为农业政策型环境规制和农业投资型环境规制。姜家生等[38]基于生态文明视角对安徽省农业环境规制强度和生产技术进步关系进行了研究。

综上所述,学者们对绿色认知和绿色生产行为进行了广泛研究,但仍存在以下可拓展空间:(1)从研究对象看,现有研究多针对企业和小农户等农业生产主体,对新型农业经营主体研究还很少。(2)从研究内容看,对绿色生产行为研究多集中于产中环节,对产前和产后环节的绿色生产行为关注较少;对绿色认知较多考察资源环境感知、资源环境知识、社会责任等因素,对绿色收益认知考察不多。(3)农业环境规制政策对新型农业经营主体绿色认知-绿色生产行为关系的调节作用有待进一步检验。

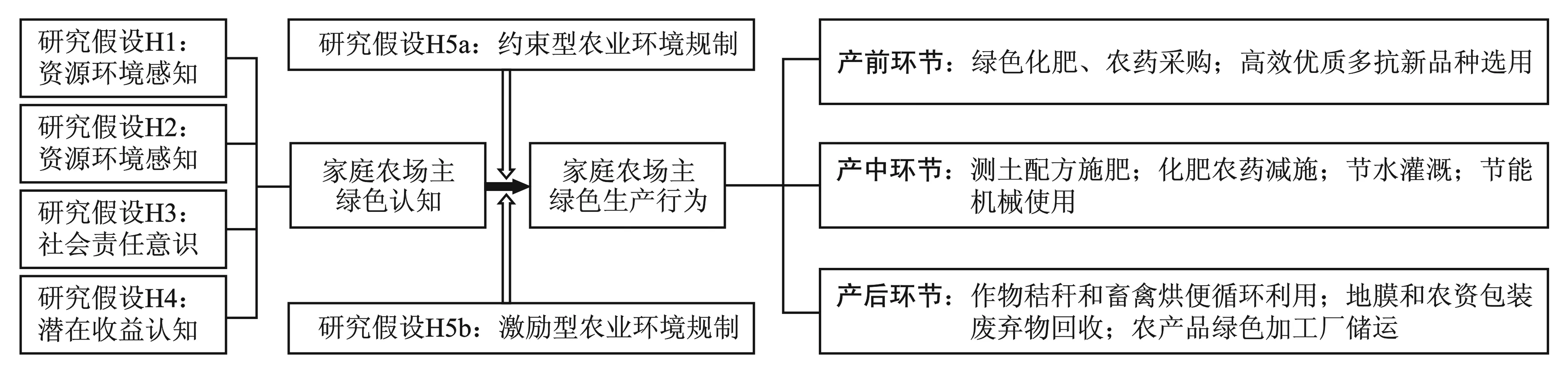

基于此,根据农业生产特点,借鉴前期学者研究成果并结合农业农村部《农业绿色发展技术导则(2018—2030年)》中相关内容,对家庭农场主绿色生产行为进行细化,将绿色化肥和农药采购、高效优质多抗新品种选用等产前环节生产行为;测土配方施肥、化肥农药减施、节水灌溉、节能机械使用等产中环节生产行为;作物秸秆和畜禽粪便循环利用、地膜和农资包装废弃物回收、农产品绿色加工储运等产后环节生产行为,全部纳入研究范围,以求更详尽地考察家庭农场主绿色生产行为。借鉴前期学者研究成果,在资源环境感知、资源环境知识、社会责任意识3种因素基础上,将绿色生产潜在收益认知纳入到家庭农场主绿色认知分析范围,以便更充分地说明家庭农场主绿色认知。文章将在研究家庭农场主绿色认知-绿色生产行为关系基础上,进一步探索农业环境规制政策对二者关系的调节作用,并对农业约束型规制和激励型规制政策效果进行比较研究。

二、理论基础与研究假设

(一)理论基础

“态度-情境-行为”理论指出,情境态度和情境因素相互作用,共同影响个体行为,并且情境因素对环境行为和环境态度之间关系起调节作用,对环境行为发生起到促进或阻止作用。在家庭农场主采纳绿色生产行为时,其对绿色生产的态度、主观规范、理性预期和知觉行为控制会影响绿色认知进而影响绿色生产行为。家庭农场主进行绿色生产过程中,农业环境政策会对其行为产生重要影响,从而农业环境政策规制成为农场主绿色生产过程中最重要的情境因素。基于此,在分析家庭农场主绿色认知对其绿色生产行为影响基础上,进一步验证农业环境规制的调节效应。

(二)研究假设

综上,将家庭农场主绿色认知分为资源环境感知、资源环境知识、社会责任意识以及绿色生产潜在收益认知等4个方面。

1.资源环境感知。资源环境感知是指农场主在生产过程中对农业水土污染程度、资源浪费程度以及农村生活环境污染程度的感知,反映了农场主对农业生产环境、资源条件和农村生活环境的认知情况。通常情况下,农场主对农业水土污染认知程度越深刻,对农业生产资源浪费问题越关注,对居住环境越关心,其绿色生产行为就越主动。基于此,提出如下假设:

H1:家庭农场主资源环境感知正向影响其绿色生产行为实施。

2.资源环境知识。资源环境知识是指农场主对农业资源禀赋、绿色产品和绿色生产的认知,反映农场主对农业绿色发展问题客观认知的结果。农场主具备相应资源环境知识,是其从事农业绿色生产的前提。一般情况下,农场主对农业资源禀赋了解越深入,绿色产品知识越丰富,对绿色生产过程越清楚,其采纳绿色生产行为的可能性越大。基于此,提出如下假设:

H2:家庭农场主资源环境知识正向影响其绿色生产行为实施。

3.社会责任意识。社会责任意识包括农场主对绿色生产重要性认知和农业农村生态环境保护行为主动性两个方面,反映了农场主对自身是否应该主动承担农业农村生态环境保护、农业资源节约责任的认知和知觉状态。保护农业农村生态环境,进行绿色生产,关键在于农业经营主体是否具有主动承担的行为意识。通常情况下,农场主对绿色生产重要性评价越高,对生态环境保护主动性越强,其绿色生产行为就越积极。基于此,提出如下假设:

H3:家庭农场主社会责任意识正向影响其绿色生产行为实施。

4.绿色生产潜在收益认知。基于理性经济人假设,在转变农业生产方式,采纳绿色生产行为过程中,农场主以追求利润最大化为根本目的,只有绿色生产能保障更多产出和收益时,才会采纳绿色生产方式。但由于农场主受自身条件约束,认识上存在片面性和主观性,再加上绿色生产潜在收益本身是一个非常复杂的体系,因此,农场主对绿色生产潜在收益评价又具有一定主观性。现阶段,农场主在采取绿色生产行为时主要关注与自身消费和收益等密切相关的变化。基于此,选择绿色种养收益满意度和绿色产品消费满意度认知两个指标测度农场主绿色生产潜在收益认知水平。基于此,提出如下假设:

H4:家庭农场主绿色生产潜在收益认知正向影响其绿色生产行为实施。

5.农业环境规制政策对家庭农场主绿色认知-绿色生产行为关系的调节作用。农业环境规制政策是政府为克服农业生产环境的外部不经济性所制定的有关政策和措施,旨在对农业生产经营主体的生产活动进行调节,主要包括:命令约束型和经济激励型2类规制政策。其中,命令约束型规制政策是指为约束农业经营主体环境污染行为而出台的一系列农业污染防控政策法规;经济激励型规制政策是指为激励农业经营主体采纳绿色生产行为而出台的一系列经济补贴等政策措施。一般情况下,农场主对农业环境规制政策了解程度越高,其越有可能通过采纳绿色生产行为来规避可能受到的处罚,同时会尽可能多地争取绿色生产补贴。基于农业环境规制政策对农场主绿色认知-绿色生产行为关系会产生一定调节作用,提出如下假设:

H5:农业环境规制政策对家庭农场主绿色认知-绿色生产行为关系存在调节作用。

综合研究假设1—5,得出理论研究模型如图1。

图1 理论研究模型

三、数据分析与模型构建

(一)数据来源

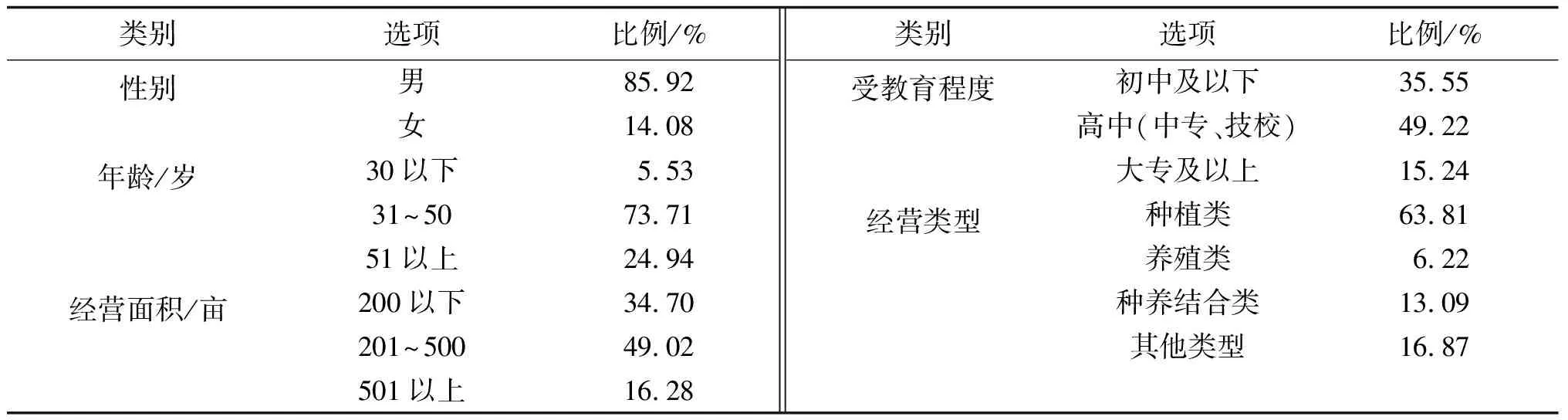

所用数据源于农业农村部《中部地区促进家庭农场形成发展研究》课题组,在2020年7—9月对河北、河南、江西、安徽、湖南、湖北和山西等7省家庭农场开展的实地和问卷调查。此次调查共获得有效问卷1 749份。从调研数据看,7省家庭农场以种植业为主,经营面积多在200亩左右,男性农场主占绝大比例,年龄集中在30~50岁,学历普遍是高中及以下。这与现阶段我国家庭农场总体情况基本一致,样本具有较强代表性。样本家庭农场基本情况见表1。

表1 样本家庭农场基本情况

(二)数据检验

为检测问卷中量表设计的可靠性和有效性,确保模型拟合度和假说检验合理性,本研究利用SPSS 24.0软件对量表进行信度和效度检验。结果显示量表整体与各潜变量的Cronbach’sα系数值均大于0.8,CR系数均大于0.8,KMO值均大于0.6,Bartlett球形度检验显著性水平均为0.000,表明量表整体及各潜变量都通过可靠性和一致性检验,具有良好信度与效度,可进行下一步分析。

(三)变量选择、描述性统计与实证模型选择

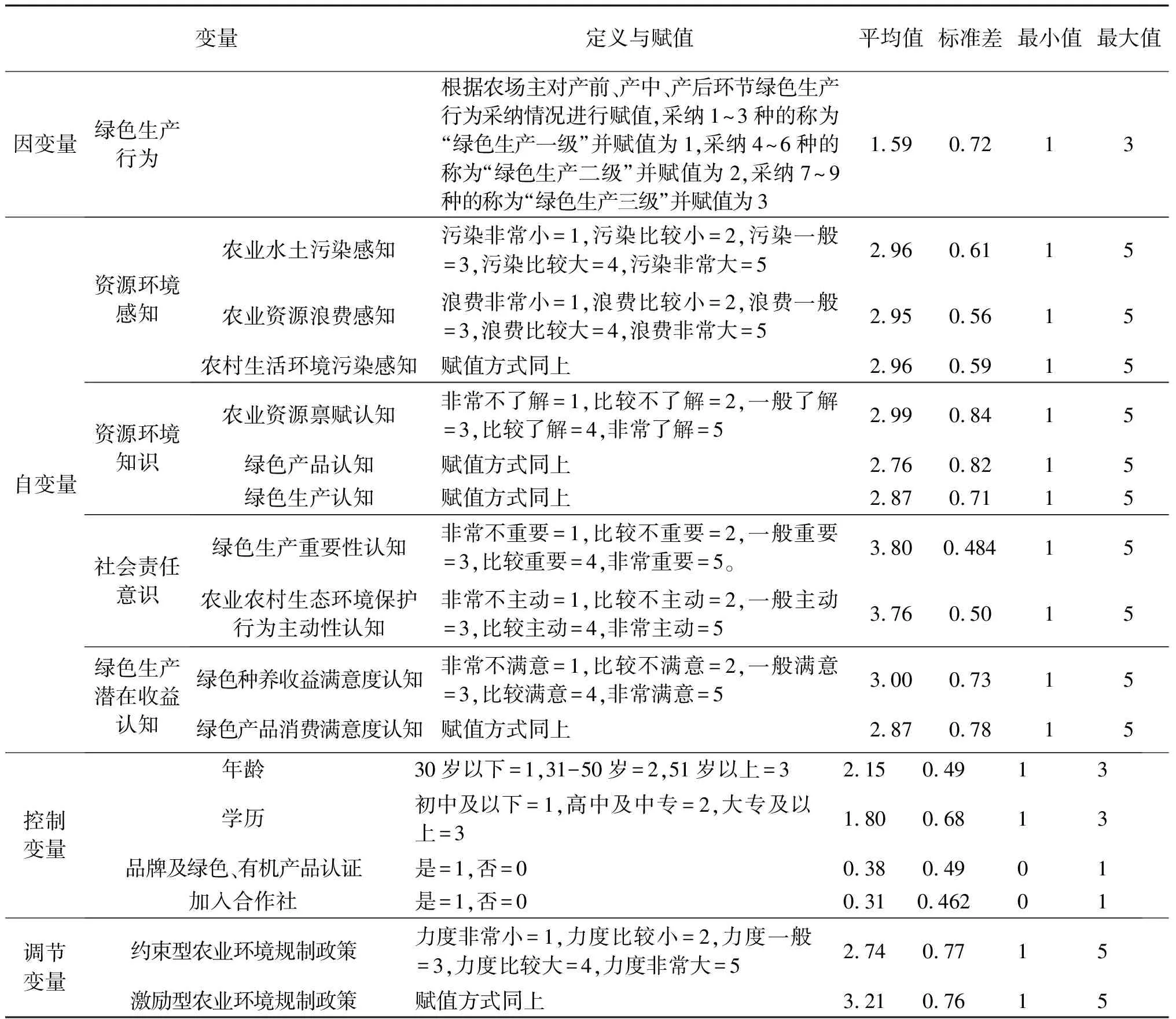

1.变量选择。

(1)因变量。从数量方面考察家庭农场主绿色生产行为采纳情况,即将农场主采纳了多少种绿色生产行为作为因变量。根据前文研究结论和实地调研情况,现阶段家庭农场主绿色生产行为涵盖农业生产全过程,主要包括产前环节(绿色农资采购、高效优质多抗新品种选用)、产中环节(测土配方施肥、化肥农药减施、节水灌溉、节能机械使用)、产后环节(作物秸秆和畜禽粪便循环利用、地膜和农资包装废弃物回收、农产品绿色加工储运)等9种绿色生产行为。

(2)自变量。将家庭农场主绿色认知分为:资源环境感知、资源环境知识、社会责任意识和绿色生产潜在收益认知等4个“子自变量”。对每个“子自变量”选取相应衡量指标,对每个衡量指标采用顺序尺度直接询问农场主相关感受。例如:“资源环境感知”的衡量指标包括:农业水土污染感知、农业资源浪费感知、农村生活环境污染感知3个指标。每个指标通过问卷询问方式获得,例如:您对当前农业水土污染程度的评价是?选项包括:污染非常小、污染比较小、污染一般、污染比较大、污染非常大。其他自变量定义与赋值同上,这里不再赘述,具体定义及赋值见表2。

(3)控制变量。根据之前学者研究结论和本文研究目的,农场主年龄、学历层次以及是否加入合作社、是否有品牌和绿色、有机认证等因素对其绿色生产行为产生一定影响,因此将它们设置为控制变量,以排除这些指标对自变量干扰。

(4)调节变量。对农业环境规制政策从约束型规制和激励型规制2个维度进行衡量。其中,约束型规制衡量通过询问农场主“您对政府的农业环境污染监控及处罚力度评价是?”,选项包括:力度非常小、力度比较小、力度一般、力度比较大、力度非常大;激励型规制衡量通过询问农场主“您对政府提供的农业绿色发展补贴力度评价是?”,选项同上。

上述变量具体定义和赋值以及描述性统计见表2。

表2 变量定义及描述性统计

2.实证模型选择。因变量为“家庭农场主绿色生产行为”,根据问卷题目“您的农场目前采纳了下列哪些绿色生产行为?具体选项包括前文所描述的‘绿色农资采购’等9种行为”。把农场主采纳的绿色生产行为按照个数进行累加求和,采纳其中1~3种行为的称为“绿色生产一级”并赋值为1,采纳4~6种行为的称为“绿色生产二级”并赋值为2,采纳7~9种行为的称为“绿色生产三级”并赋值为3。基于此,建立多元有序Logistic模型如下。

(1)

式(1)中:Pi代表选择某一等级绿色生产行为的概率,αj是模型的截距,βi为偏回归系数,Xi为m个影响家庭农场主绿色生产行为的自变量。

四、实证结果及分析

(一)估计结果

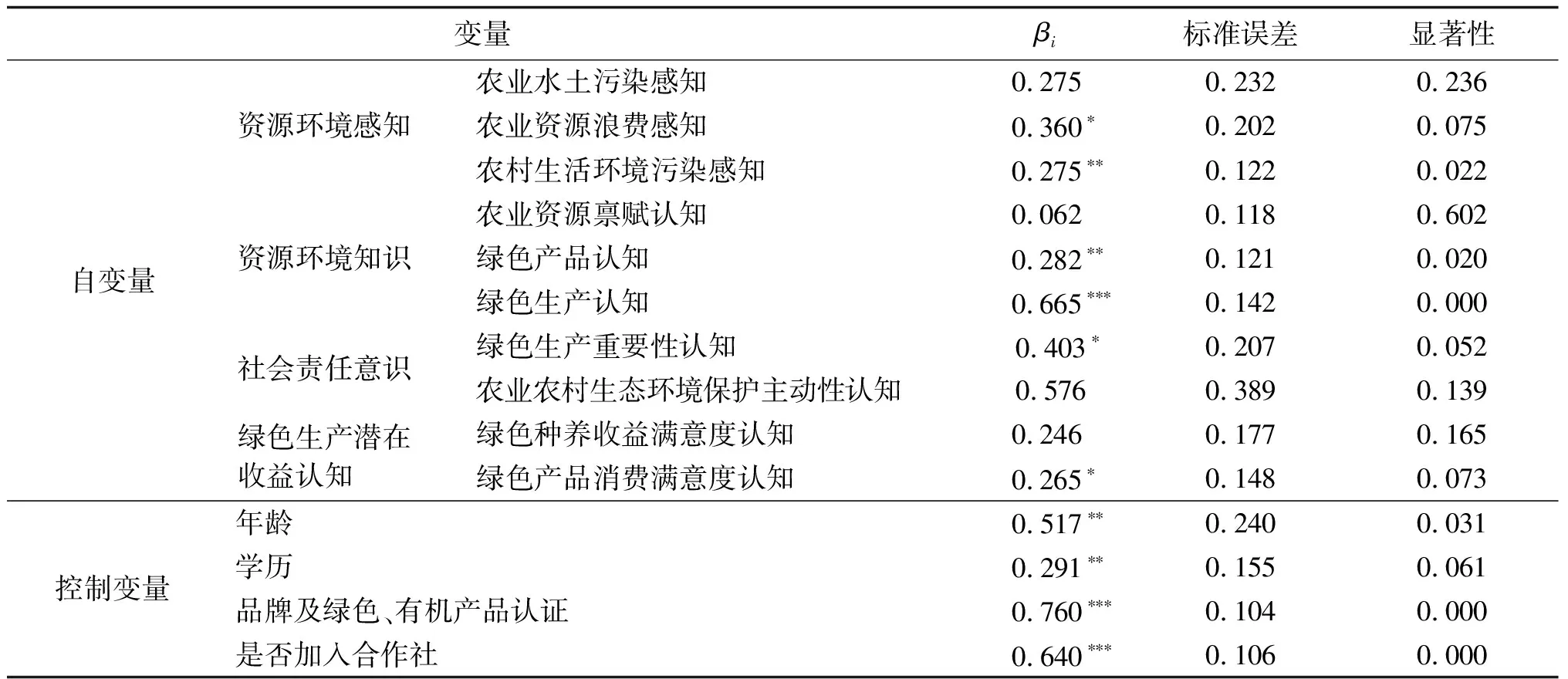

鉴于研究样本横跨我国7个省份,区域差异可能会造成农场主绿色认知和绿色生产行为差异,对此将“农场主绿色认知”和“农场主绿色生产行为”与“家庭农场所在区域”进行交叉列表分析,结果显示,农场主绿色生产行为和绿色认知相应指标卡方值的伴随概率均大于0.05,说明农场主绿色认知和绿色生产行为不存在显著区域差异。为保证回归结果有效,用多重共线性检验法对各自变量进行检验,其方差膨胀因子(VIF)均<10,证明各自变量之间不存在多重共线性。基于调研数据,利用IBM SPSS Statistics24统计软件对家庭农场主绿色生产行为影响因素进行多元有序Logistic分析。对模型中是否所有自变量偏回归系数全为0进行似然比检验,结果显示:模型通过似然比检验,且模型的显著性概率P值<0.001,表明至少有一个自变量的偏回归系数不为0,即所建模型有效。另外,对模型回归结果进行平行线检验,卡方值为27.007,P值分别为0.409>0.05,说明通过平行线检验,即各回归方程相互平行,可以使用有序Logistic模型进行分析。具体回归结果见表3。

表3 Logistic 模型回归结果

(二)结果分析

1.资源环境感知对绿色生产行为影响。资源环境感知中农业资源浪费感知、农村生活环境污染感知以10%、5%的显著性水平通过检验,且系数为正。农场主对农业资源浪费感触越深刻,对农村生活环境污染越在意,其越有可能采纳绿色生产行为。农业水土污染感知未通过显著性检验。可能的原因是受“庄稼一枝花,全靠肥当家”传统种养观念影响,农场主以大量使用化肥农药来实现增产目的,另外,水土污染具有较难观察性特征,导致对农业水土污染感知不足。

2.资源环境知识对绿色生产行为影响。资源环境知识中绿色产品认知、绿色生产认知以5%、1%的显著性水平通过检验,且系数为正。农场主对绿色产品和绿色生产知识掌握越充分,认识越深入,其采纳绿色生产行为的可能性就越大。农业资源禀赋认知未通过显著性检验。可能的原因是大部分农场主按照当地种养传统安排生产,对农业资源禀赋并没有深入认识,但随着农场主认知水平不断提升,这种状况已经得到明显改善。例如,河北石家庄藁城区,历史上就是优质小米主产区,但一直未形成价格优势,直到最近几年发现该区域土壤富含硒元素,以家庭农场为主的新型农业经营主体纷纷注册品牌推广“富硒小米”,才逐渐成为区域优势特色农产品。

3.社会责任意识对绿色生产行为影响。社会责任意识中农业绿色生产重要性认知以10%的显著性水平通过检验,且系数为正。农场主对农业绿色生产重要性评价越高,越有可能采纳绿色生产行为。调研数据显示,认为农业绿色生产比较重要和非常重要的农场占比达到83.20%。农业农村环境保护行为主动性认知未通过显著性检验。可能的原因是由于惯性思维和从众心理,农场主保护农业农村生态环境行为主动性亟待提高。

4.绿色生产潜在收益认知对绿色生产行为影响。绿色生产潜在收益认知中绿色产品消费满意度认知以10%的显著性水平通过检验,且系数为正。农场主绿色农产品消费满意度越高,对农业绿色生产就越认可,其绿色生产行为会更主动。绿色种养收益满意度认知没有通过显著性检验。可能的原因是由于农产品标准化难度大,生产信息不对称等原因造成绿色农产品“柠檬”市场问题严重,存在假冒伪劣“绿色产品”驱逐真正“绿色产品”现象,因此,农场主对绿色种养收益感知不明显。

5.农场主个人特征及经营特征对绿色生产行为影响。农场主的年龄和学历指标全部以5%显著性水平通过检验,且影响方向为正。农场主年龄越大,生产经验越丰富,对农业绿色生产认识越深刻;受教育程度越高,对政策理解和把握越准确,对新鲜事物接受能力越强,采纳绿色农业生产行为意愿越积极。获得品牌及绿色、有机产品认证、是否加入合作社两个指标均以1%的显著性水平下通过检验,且对绿色生产行为有正向影响。家庭农场拥有品牌及绿色、有机产品认证是体现其经营水平的代表性指标,尤其绿色、有机产品认证本身就是绿色生产行为的直接结果,取得绿色、有机产品认证后国家相关机构还会持续对农场绿色生产情况进行监督检查,从而促进农场继续保持绿色生产行为。家庭农场加入合作社可以共享绿色农业资源和信息,借助合作社纽带作用可以更好地与龙头企业、其他农场开展联合与合作,壮大农场经营实力,更有利于采纳绿色生产行为。

五、农业环境规制政策的调节效应分析

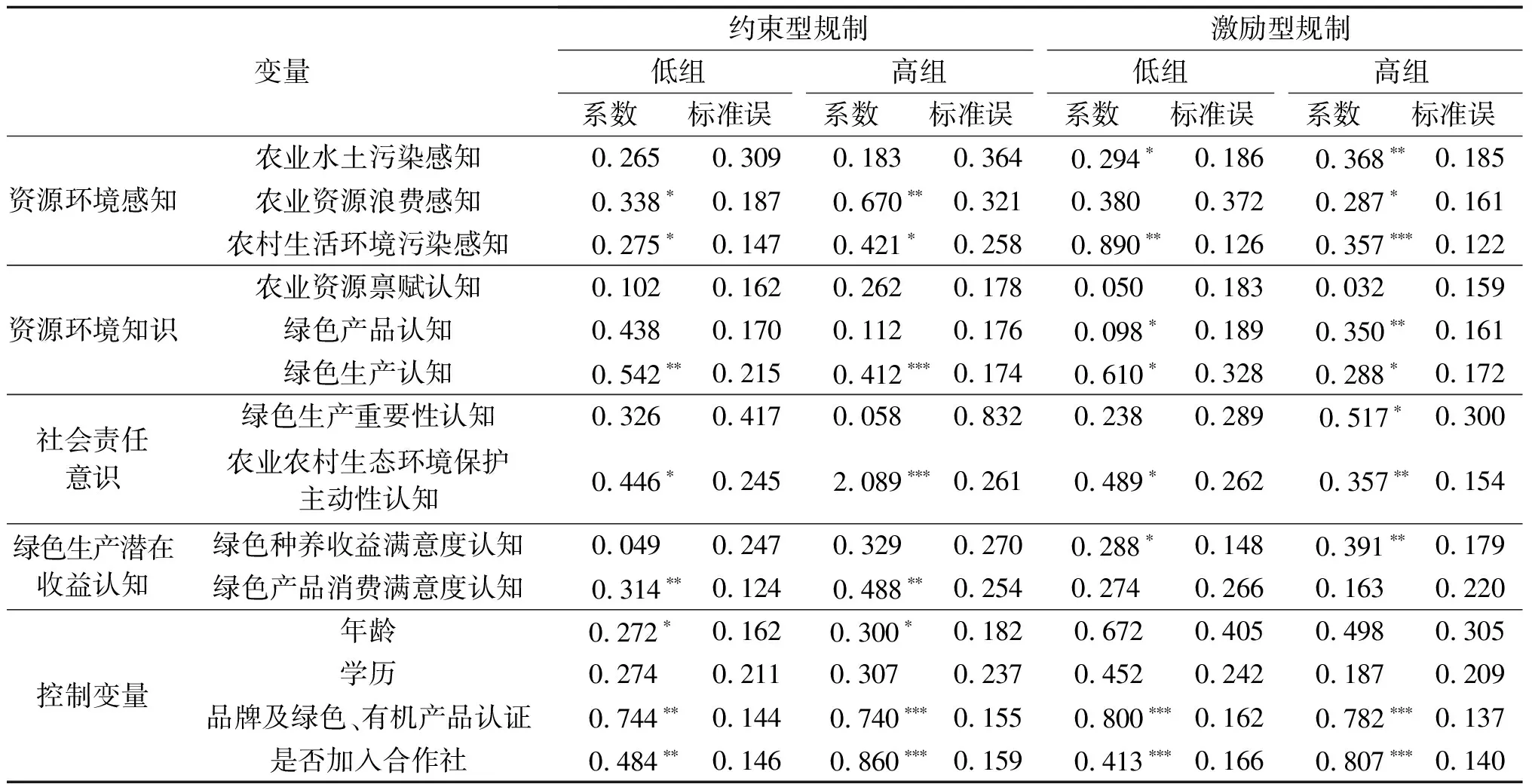

温忠麟等[39]指出当调节变量为类别变量,自变量为连续型变量时,可以将调节变量按取值进行分组,做Y对X的回归,如果回归系数有显著差异,则说明调节效应显著。基于此,本文检验农业环境规制政策对家庭农场主绿色认知—绿色生产行为关系调节效应的具体方法为:首先借鉴张郁等[40-41]和黄晓慧等[32]研究方法,分别将约束型农业环境规制政策和激励型农业环境规制政策评价得分均值作为分组标准,将低于平均值的作一组,高于平均值的作为另一组。在高组与低组分别将自变量对因变量进行多元有序Logistic回归,比较不同组别系数的显著性变化来考察调节变量的作用效果,具体的回归结果如表4所示。

表4 农业环境规制政策的调节效应回归分析

(一)对资源环境感知-绿色生产行为的调节效应

约束型规制对资源环境感知中农业资源浪费感知、农村生活环境污染感知-绿色生产行为关系的调节效应以5%、10%的显著性水平通过检验。农场主对农业生产中资源浪费感触越深刻,对农业非绿色生产方式造成农村生活环境污染感知越强烈,对规制政策的理解程度会更深,越有可能采纳绿色生产行为。另外,当前约束性规制主要通过农业阶梯电价、水价以及罚款等方式提升农场主农业资源感知,促进其采纳绿色生产行为,实现对农业资源污染、浪费等行为管控。对农业水土污染感知-绿色生产行为关系的调节作用未通过显著性检验。可能的原因是当前农场主对农业水土污染认知度低有一定关系。

激励型规制对资源环境感知中农业水土污染感知、农业资源浪费感知、农村生活环境污染感知-绿色生产行为关系的调节效应以5%、10%、1%的显著性水平通过检验。当前激励规制政策以补贴为主,且集中在农业生产和农村人居环境整治领域,例如,农资综合补贴、节水设施建设补贴、农村厕改补贴、污水处理补贴等,通过补贴提高了农场主对农业水土污染、农业资源浪费和农村生活环境污染感知程度,促进了农场主绿色生产行为采纳。

(二)对资源环境知识-绿色生产行为的调节效应

农业约束型规制对资源环境知识中绿色生产认知-农业绿色生产行为关系的调节效应以1%的显著性水平通过检验。现阶段约束型规制多采用罚款方式促进农场主采纳绿色生产行为。例如,对农业经营主体焚烧秸秆行为加大处罚力度,以此提高秸秆还田比例。对农业资源禀赋认知、绿色产品认知-绿色生产行为关系的调节作用未通过显著性检验。

农业激励型规制对资源环境知识中绿色产品、绿色生产认知-绿色生产行为关系的调节效应以5%、10%的显著性水平通过检验。这可能是与当前激励型规制政策中较多提供绿色农资和绿色生产补贴有关,例如,赠送有机肥,提供无抗种苗、农作物良种补贴等。绿色农资和绿色补贴提高了农场主对绿色产品和绿色生产认知程度,促进其绿色生产行为采纳。对农业资源禀赋认知-绿色生产行为关系的调节作用未通过显著性检验。

(三)对社会责任意识-绿色生产行为的调节效应

约束型规制对社会责任意识中农业农村生态环境保护主动性认知-绿色生产行为关系的调节效应以1%的显著性水平通过检验。这可能与当前环保部门对约束型规制政策执行过程中侧重农村人居环境整治有关,农场主对农业农村生态环境保护的主动性强,担心受到相应处罚,而主动采纳绿色生产行为。绿色生产重要性认知-绿色生产行为关系的调节作用未通过显著性检验。

激励型规制对社会责任意识中绿色生产重要性认知、农业农村生态环境保护主动性认知-绿色生产行为关系的调节效应以10%、5%的显著水平通过检验。表明当前激励型规制中的各种农业绿色生产补贴提高了农场主社会责任意识,促进其绿色生产行为采纳。

(四)对绿色生产潜在收益认知-绿色生产行为的调节效应

约束型规制对绿色生产潜在收益认知中绿色产品消费满意度认知-绿色生产行为关系的调节效应以5%的显著性水平通过检验。可能的原因是约束性规制执行效果逐渐显现,绿色农产品市场占有率逐渐增加,绿色产品品质优良提高了农场主绿色产品消费满意度,有利于其绿色生产行为采纳。绿色种养收益满意度认知-绿色生产行为关系的调节作用未通过显著性检验。

激励型规制对绿色生产潜在收益认知中绿色种养满意度认知-绿色生产行为关系的调节效应以5%的显著性水平通过检验。可能的原因是激励规制中各种绿色补贴提高了家庭农场主绿色生产经营收益,因此,农场主对绿色种养收益满意度提高,其可能采纳更多绿色生产行为来争取更多生产补贴。绿色产品消费满意度认知-绿色生产行为关系的调节作用未通过显著性检验。可能的原因是当前农业激励规制多集中在农业生产领域,对消费领域渗透不足。

五、结论与建议

(一)研究结论

利用我国7省1 749个家庭农场调研数据,运用多元有序Logistic模型,研究了绿色认知对家庭农场主绿色生产行为影响,分析了农业环境规制政策对农场主绿色认知-绿色生产行为关系的调节作用,结果表明:(1)我国中部地区家庭农场主绿色生产行为采纳的程度尚有较大提升空间,在绿色认知方面,农场主普遍认识到进行绿色生产的重要性,对绿色种养收益也有明显的切身感受,但由于资源环境知识限制,对资源环境污染的认知水平有待提升。(2)家庭农场主绿色认知对其绿色生产行为存在一定影响。资源环境感知中农业资源浪费感知、农村生活环境污染感知;资源环境知识中绿色产品认知、绿色生产认知;社会责任意识中农业绿色生产重要性认知;绿色生产潜在收益认知中绿色产品消费满意度认知等均对家庭农场主绿色生产行为有显著正向影响。(3)农业环境规制政策对家庭农场主绿色认知-绿色生产行为之间的关系存在一定调节效应,总的来看,激励型规制对家庭农场主绿色认知-绿色生产行为关系的调节作用较之约束型规制更为显著。

(二)政策建议

基于上述研究结论,为提升家庭农场主绿色认知水平,促进其采纳更多绿色生产行为,针对政府相关部门提出如下4项政策建议。

1.加强绿色生产引导,促进绿色认知向绿色生产行为转化。一是利用培训班、展销会、网络平台等多种途径加强绿色农业生产科普与宣传,提高农场主绿色农业生产认知水平;二是组织绿色农业生产考察和业务培训,提高农场主绿色农业生产知识水平;三是激发农场主绿色农业发展“主人翁”意识,提升生态价值观,改善绿色生产态度;四是借助超市、社区和网络销售平台进行绿色农业生产、消费体验活动,提高农场主对绿色农业生产潜在收益感知和体会。

2.提高农业环境规制政策执行力,促进绿色生产行为采纳。一是完善现有绿色农业发展补贴机制,提高补贴覆盖率,同时将现有补贴向绿色农业标准化建设倾斜,通过建立“产前-产中-产后”全过程绿色农业标准化体系,规范农场主绿色农业生产行为,使之做到“有规可依”;二是加强绿色农产品质量检测和监管机制建设,完善绿色生产行为奖惩制度,提高奖惩力度,规范农场主绿色农业生产行为。

3.鼓励引导领办或加入合作社,促进绿色生产组织化程度。鼓励引导家庭农场领办或加入农民专业合作社,支持家庭农场和农民合作社组建农业产业化联合体,推动农场主借助合作社平台获取绿色生产技术和信息,共享绿色农业发展机遇,与合作社其他成员抱团发展,提高市场竞争力,创造更高经营收益,进而促进其绿色农业生产行为采纳。

4.加强市场监管措施,倡导绿色农产品消费。加强市场管理队伍建设,配备充足的市场管理人员,完善市场监管措施,加大对假冒绿色、有机农产品经营者处罚力度。借助广播、电视和网络等媒体力量积极倡导绿色农产品消费,多渠道组织绿色农产品品鉴活动,助推消费者对家庭农场绿色农业生产关注度,促进绿色农产品消费,形成家庭农场绿色农业生产与绿色农产品消费市场互推共进。