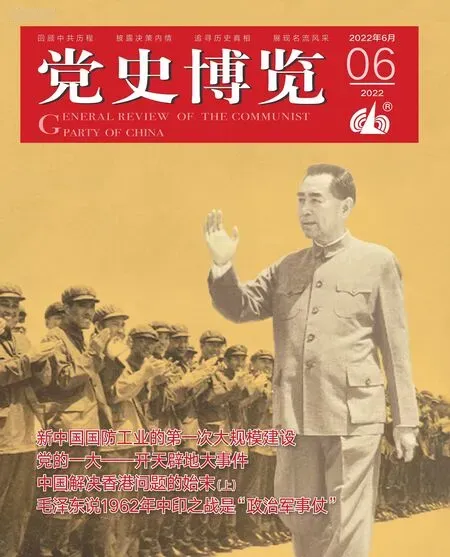

中国解决香港问题的始末(上)

萧冬连

1982年9月24日,邓小平会见英国首相撒切尔夫人

香港,包括香港岛、九龙和新界,面积约1106平方公里,现人口约747万。1842年至1898年期间,英国政府强迫清政府签订了三个不平等条约,清政府先后割让香港岛和九龙,英国政府强行租借新界,租期99年。香港问题的核心是主权问题。香港自古以来是中国的领土,中国人民从来不承认三个不平等条约。辛亥革命以后,中国的历届政府也都没有承认过。中国共产党以反帝为首要目标,更不会承认这些条约。然而,英国在香港的长期管治是一个历史事实。何时收回香港,用何种方式收回香港,是一个重大而复杂的外交政策问题。

从1949年到1976年这20多年时间里,以毛泽东为代表的第一代领导人坚持的方针是“暂时不动香港”,“长期打算,充分利用”。

应当说,新中国并不缺少收回香港的手段,港英当局也没有力量阻挡中国采取单方面行动。之所以“不动香港”,这是中国领导人依据中国所处的环境和香港的特殊地位作出的一个战略性决策。

毛泽东最早谈到香港问题是在1949年1月底、2月初。毛泽东在同斯大林派来的特使米高扬会晤时说:在领土问题上,“海岛上的事情就比较复杂,须要采取另一种较灵活的方式去解决,或者采用和平过渡的方式,这就要花较多的时间了。在这种情况下,急于解决香港、澳门的问题,也就没有多大意义了”。他又说:“恐怕利用这两地的原来地位,特别是香港,对我们发展海外关系、进出口贸易更为有利些。”毛泽东已初步考虑搁置香港问题。这个考虑,是将沿海岛屿的解放和在贸易上利用香港来发展联系起来的。

1949年10月,人民解放军挺进广东,抵近香港。英国政府十分紧张,唯恐解放军跨过边界,一举解放香港。于是,他们一面“整肃”内部,一面增兵香港,作出要为保卫香港而战的姿态。出乎英国人的意料,解放军并没有越过边界。他们已奉命停止进军。英国人虚惊一场。事后,他们自嘲为“庸人自扰”。

事实上,新中国诞生之际,中国领导人就已经确定了对香港的特殊政策:维持香港现状,保持香港稳定。英国政府为了保住香港,在西方国家中率先宣布承认中华人民共和国。由此,还引发了英美之间在承认新中国问题上的分歧。1950年3月开始的中英建交谈判,中国政府并未提起香港问题,把它作为建交的条件。中英建交谈判中断另有原因,即英国在大陆与台湾之间脚踏两只船,并且追随美国孤立中国。

抗美援朝战争结束后,毛泽东和周恩来考虑,将在相当长时间内维持香港的现状,因为收回香港,条件还不成熟。1954年8月12日,在一次为接待英国工党访华团而召集的干部会议上,周恩来嘱咐有关人员,英国客人来北京后,我们对“不成熟的问题,也不要去谈,例如香港问题”。香港是中国的,“至于我们是否要收复香港、如何收复,政府还没有考虑过,我们就不要谈”。1955年12月27日,周恩来会见来京的香港大学教授观光团,在回答中国何时收回香港时,他说:真理总是会战胜的,快与不快,则不一定。在场的年轻人“一定能看到的,来日方长”。1956年6月11日,毛泽东在听取广东省委汇报香港问题时说:“香港暂时还是不收回来好,我们不急,目前对我们还有用处……”

毛泽东和周恩来决定相当长时间内不动香港,出于多方面考虑:其一,在冷战对峙的50年代,中国还不可能通过和平方式收回香港。要收回香港只能诉诸武力,这样英国必然会拉美国来共同防卫香港。这是中国不愿看到的局面。周恩来说:“与其让英国拉美国来防卫香港,倒不如把香港留在英国手上。”其二,新中国成立后,由于美国为首的西方国家对中国实行政治孤立和经济封锁,同中国建交的国家为数很少,中国同世界的贸易主要是同西方的贸易受到严重限制。在这种情况下,维持香港现状,可以把它作为中国通向外部世界的通道。利用香港自由港的地位,打破禁运和封锁,发展对外贸易,还可以通过它吸引外资、利用外汇。其三,从政治上说,“香港是气象台、观察站、交际处”,从这里可以观察世界政治风云,获得外部信息情报。香港是中国内地与海外侨胞及其他不便于在内地交往的人士,包括同台湾国民党人士进行联络的桥梁。50年代,中国统一的首要目标是解放臺湾。香港无疑是保持大陆与台湾之间沟通的唯一渠道。这些或许就是毛泽东所说的“对我们还有用处”的注脚吧。

不动香港,还有一层战略因素,即利用英美分歧,争取英国,以打破美国的封锁。1954年,周恩来曾设想,改善与西方的关系将从英国开始。英国由于香港问题,急于同中国拉关系。1957年4月,周恩来又说:“我们对香港的政策,是东西方斗争全局的战略部署的一部分。”在两次台湾海峡危机时期,英国都没有积极支持美国的强硬政策,因为英国担心美国在这一地区玩弄战争边缘政策,会酿成大战,危及英国利益。

中国也采取了有区别的政策。1958年“炮击金门”,毛泽东充分考虑到英国人在香港的敏感心理,向彭德怀指出:“准备打金门,直接对蒋,间接对美。因此,不要在广东深圳方面进行演习,不要去惊动英国人。”

1960年,中共中央明确地提出了“长期打算,充分利用”的方针。所谓“长期打算”,就是周恩来所说的“要按英国继续统治香港的情况布置工作”;所谓“充分利用”,就是要利用香港的特殊条件和地位,为内地的建设和对外战略服务。

20世纪60年代,中国的国际环境变得更加严峻,利用香港自由港的地位,对中国显得尤为重要。在经济上,由于中苏分裂,中国同苏联东欧的贸易锐减,迫使中国转向与西方国家做生意。在对华禁运尚未取消的情况下,香港作为与外界交流的渠道作用尤其突出了。60年代,中国的对外贸易大部分由香港中转。在政治上,毛泽东提出反对美帝、苏修的对外战略,争取“两个中间地带”国家,是对外工作的重点。稳定香港,争取英国,当是题中应有之义。

实行这种方针,不是没有遇到过干扰。

1962年秋古巴导弹危机时,中国批评赫鲁晓夫先鲁莽后胆怯的做法是“冒险主义”和“投降主义”。而支持苏共主张的美国共产党发表声明,反唇相讥,借印度用武力从葡萄牙人手中收回果阿一事,嘲讽中国在香港问题上的立场。中国政府为此公开阐明自己对香港问题的立场和政策。1963年3月8日,《人民日报》发表《评美国共产党声明》的社论,指出:“香港、澳门这类问题,属于历史遗留下来的帝国主义强加于中国的一系列不平等条约的问题”,对于这个问题,“我们一贯主张,在条件成熟的时候,经过谈判和平解决,在未解决以前维持现状”。周恩来在一个内部会议的讲话中指出,国外有人“挑拨我们收回香港,我们不要上当”。他说,我们不是不收回,而是什么时候收回。是年8月9日,毛泽东在会见索马里总理舍马克时说:香港是通商要道,如果我们控制它,对世界贸易,对我们与世界的贸易关系都不利。

还有一种干扰来自国内。自20世纪50年代后期开始,连续不断的政治运动和不断升温的“左”倾思潮,也影响到一界之隔的香港。1958年“大跃进”运动时,在香港的中方人员就提出过一些“左”的口号,搞了一些不适当的斗争,好在周恩来、陈毅等及时出面纠正。陈毅批评有关人员“左得可爱,左得可恨”,把他们召回北京,要他们学习中央对香港的政策。

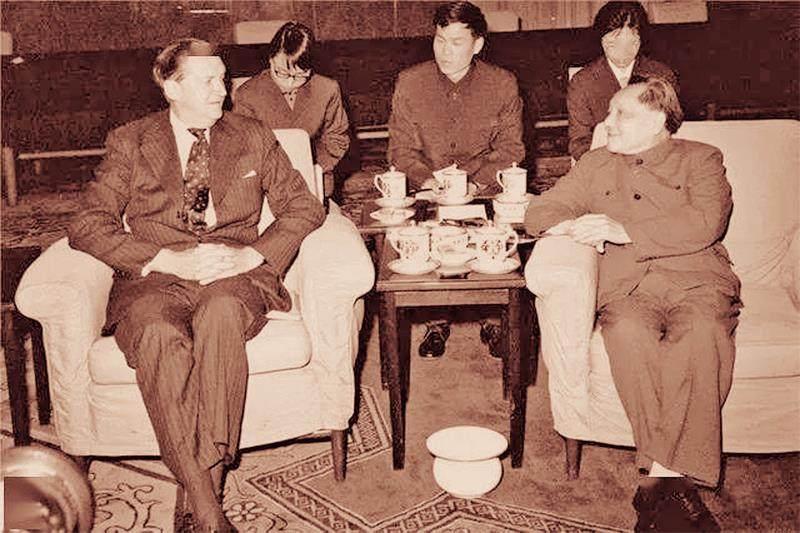

1979年3月,港督麦理浩访问北京。图为邓小平与麦理浩会晤

冲击最大的莫过于发生在1967年5月间的反英抗暴斗争。这次直接由“文化大革命”引发的“五月风暴”,使香港形势遽然紧张。与香港的“反英斗争”相呼应,北京发生了百万人大游行。造反派在外交部夺权,逼迫周恩来同意向英国发出最后通牒,企图迫使中央出兵收回香港,后又围攻英国代办处,火烧办公楼,批斗英代办。在极其混乱的形势下,周恩来得到毛泽东的支持,及时制止了事态的恶化,使香港局面归于平静。

进入70年代,中国的外部环境有了较大变化。1971年10月,中国恢复了在联合国的一切合法席位;1972年2月,中美关系解冻;3月,中英两国从代办级外交关系正式升格为大使级外交关系。随后,中国与西方国家全面恢复了外交关系。但是,收回香港的条件还不成熟。毛泽东对外战略的重点是联合反霸,尤其是消除苏联的威胁。新界租期还有20多年,决不可以节外生枝去触动香港,国内的政治形势也不允许。因此,在中英互换大使时,没有讨论香港问题。

然而,香港这样一个历史遗留问题,总是不能回避的。英国政府也清楚,维持香港现状,不可能是“无限制的”,终将要与中国谈判香港前途问题。中英关系改善后,他们就在摸中国的底。在英国和香港,总有人不断制造舆论,借用联合国非殖民化的有关文件,企图使香港走向“自治独立”。这引起了中国政府的重视。1972年3月8日,也就是在中英达成互换大使协议的前一周,中国常驻联合国代表黄华致信联合国非殖民化特别委员会主席,指出:“香港和澳门是英国和葡萄牙当局占领的中国领土的一部分。解决香港澳门问题完全是属于中国的主权范围内的问题,根本不属于通常的所谓‘殖民地’范畴。中国政府主张,在条件成熟时,用適当的方式和平解决香港问题,在未解决以前维持现状。”应中国政府的要求,联合国通过有关决议,把香港和澳门从殖民地名单中删掉了,从而堵塞了企图使香港“自治独立”的法律漏洞,也避免了使香港问题“国际化”的可能性。

中国政府这个正式的声明,没有提出中国解决香港问题的时间表,同时再次重申解决香港问题的方式将是和平谈判,这也是为了稳定香港。周恩来对英国外交大臣霍姆说,香港、九龙问题“如果我们需要解决,也得和你们谈判,我们不会采取突然行动”。1972年10月13日,周恩来对来访的英国保守党上院议员汤姆森说:香港是中国的领土,割去的领土总是要收回的。“但是,中国有个政策,就是不要急急忙忙搞这个事。”“总要在适当的时候,谈判这个问题。”1974年5月25日,毛泽东会见英国前首相希思时表示,香港问题还有24年(指1997年租借期满),“到时候怎么办,我们再商量吧”。当时主持中央工作的邓小平,在欢迎希思的宴会上讲话,代表中国政府声明,香港问题作为中英之间的历史遗留问题将“在适当时候予以解决”。

从70年代毛泽东和周恩来的一系列谈话中可以看出,虽然收回香港还没有被列入他们的议事日程,但香港迟早要收回,态度是明确的。时间极限是1997年。1995年希思在北京接受采访时,追忆了当年“中国领导人决意恢复对香港行使主权”的情景。他说:“我们(指同毛泽东和周恩来谈话)也谈到了香港的未来,我们同意在1997年应该有一个平稳的交接。”

1978年8月,中央召开港澳工作会议。这次会议着重清算极左路线对港澳工作的干扰,重申“长期打算,充分利用”的方针。8月19日,廖承志会见香港出版界参观团时表示,“香港的现状,看来要维持相当长的时期”。“文化大革命”刚刚结束,百业待举,香港回归问题一时尚未提上日程。当时中国外交的核心目标是联合反霸,稳定香港也有在战略上争取英国的考虑。廖承志说:“英国属于第二世界,我们要争取。”

中国政府考虑国家统一大业时,一直是先台湾后港澳。70年代末,台湾问题首先提上具体议程。中美正式建交,消除了解决台湾问题的最大障碍。1979年元旦,全国人大常委会发表《告台湾同胞书》。同日,邓小平在全国政协会议上说,今年有三个特点:全国工作着重点的转移;中美关系正常化;台湾回归祖国提上具体日程。1980年2月16日,邓小平在《目前的形势和任务》的讲话中,把实现台湾回归祖国规定为80年代中国的三大任务之一。可见,在邓小平和中央的考虑中,台湾问题一如既往是摆在前面的。当然,这并不意味着与解决港、澳问题有矛盾。

1978年秋和1979年初,邓小平在会见日本、美国客人时表示,大陆与台湾统一后,我们将尊重台湾的现实,首先它的社会制度不变,它的生活方式不变;其次美国、日本等国在台湾的投资可以不动。邓小平还说,我们对香港、澳门问题的政策也是如此。

英国人急切地试探中国政府对“九七”后香港问题的态度,促使中国政府很快地把香港问题提上了日程。

新界租约期满日益临近,港英政府和香港财团对跨越“九七”的长期投资开始担心起来。英国政府感到与中国谈判香港前途问题的时限日益迫近。此外,英国人有一种估计,由于香港在中国进出口中的重要地位,中国又在致力于经济建设,中国政府不会轻易改变香港的现状,敦促中国表態对英国有利。

1979年3月,港督麦理浩应邀访问北京。港督此行意在探听中国领导人对“九七”后香港前途的态度。3月29日,他在会晤邓小平时,单刀直入,说港府批出新界土地契约不能超过1997年,到现在只剩下18年,人们开始为此担心,希望邓小平能给他一颗定心丸。邓小平的表态耐人寻味。他说,中国历来认为,香港主权属于中国,但香港又有它的特殊地位。到1997年,无非一是收回,一是保持现状。邓小平让麦理浩转告他的话:“请香港投资者放心,不管哪种政治解决,都不影响投资者的利益。”我们将把香港作为一个特殊地区来处理,在相当长时期内,香港还可以搞它的资本主义,而我们搞自己的社会主义。

麦理浩回港后,于4月6日举行记者招待会,转达了邓小平的话。但他有意回避了邓小平透露的另一个重要信息:中国考虑“九七”以后将收回香港,尽管邓小平讲了两种解决办法。

麦理浩访京后,英国政府仍不放弃以新界土地契约为突破口,谋求延长它对新界的管治期限。1979年7月5日,英驻华大使柯利达向中国外交部递交了英国政府的一份《关于香港新界土地契约问题的备忘录》。英方提出要取消新界土地租约不能超过1997年的期限,取消1997年后总督在法律上不能再管理新界的限制,英国将单方面采取法律步骤解决这一问题。备忘录表示:中方可以不作答复。

问题就这样提了出来。如果中国不表态,就等于默认。9月24日,中国政府答复英方,认为英方采取这种法律步骤“是不必要的,也是不适当的,将引起对中英双方都不利的反应”。

之后,在1980年5月到1982年4月间,英国前首相卡拉汉、外交大臣卡林顿、掌玺大臣阿德金斯、前首相希思以及英国国会议员代表团等,先后来到北京“投石问路”。他们提出的问题仍然是香港人对“九七”这个日子忧心忡忡,土地契约遇到困难等。其用意,无非是想与中国谈判续约,或作出某种安排,使英国对香港的管治延续到1997年以后。

英国一面直接派要员向中国领导人“晓以利害”,一面通过英国和香港舆论反复强调“香港是只能生金蛋的鹅”,中国要搞现代化,离不开香港。香港的繁荣是由于英国的管理,离开英国的管理,人们就会失去信心,香港经济就会崩溃,这只下金蛋的鹅就会死亡。提出种种旨在延长英国对香港管治的方案。有的提出延长租约、续约或另定新约;有的提出“冻结”主权,由英国或联合国托管;有的主张中英共管;更多的人提出主权与治权分开,承认中国对香港拥有主权,但仍由英国管理。如此种种,不一而足。

英国人的算盘注定要失算。无论邓小平,还是中国其他领导人,谁都不会当李鸿章第二,接受任何续约安排。这样一来,倒敦促了邓小平早下决心,收回香港。1981年初,邓小平指出:“香港问题已摆上日程,我们必须有一个明确的方针和态度。”他要求外交部、国务院港澳办公室等有关部门尽快提出方案。

不过,英国人和香港人担心收回香港后能否保持香港的繁荣稳定,如何维持香港自由港地位,这也是中国政府着重考虑的问题。中国政府的目标是两条:一是收回香港,关系国家主权和民族统一大业,不允许讨价还价;二是收回香港后,继续保持香港的现有地位。

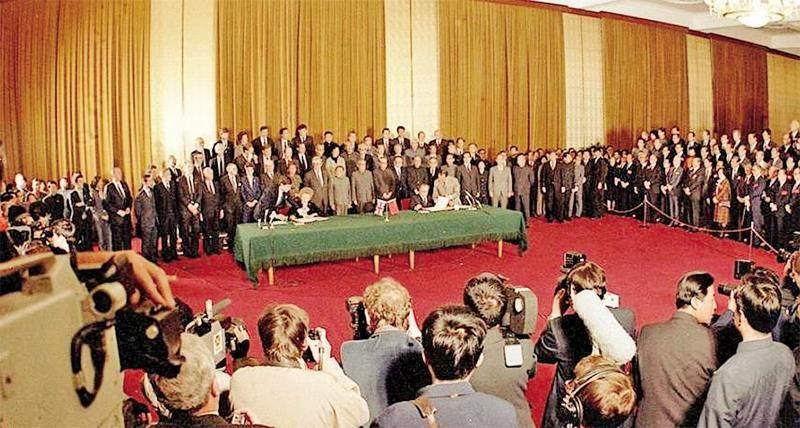

1984年12月19日,中英两国政府在北京正式签署了《关于香港问题的联合声明》。双方确认,中国政府将于1997年7月1日对香港恢复行使主权

这就是“一个国家,两种制度”的初衷。

“一国两制”的构想,首先是为了和平解决台湾问题提出来的。1981年9月30日,全国人大常委会委员长叶剑英发表了著名的对台政策九条方针。它的主旨在于,台湾和平统一后,只要求台湾取消其“国号”和“国旗”。除此之外,台湾的政治、经济制度和生活方式一概不变,甚至还允许台湾保留自己的军队。邓小平后来说:“九条”,实际上就是一个国家,两种制度。

邓小平在决心收回香港时,事实上已经形成对解决香港问题的方针和大体构想,这就是把“一国两制”原则首先用于香港。

从1981年初到1983年春,国务院港澳办、新华社香港分社、外交部等有关部门开始具体研究制定对港政策。他们从中央对台政策中得到启发,同时分析了香港得以繁荣的一些基本因素,认为只要保留香港原有的一套法律、制度和政策,保留香港作为自由港和国际金融中心的地位以及港币作为可兑换货币存在的各种条件,香港就可以继续维持其繁荣和稳定,并非离开了英国人的管治就不行。

1981年4月3日,邓小平在会见来访的英国外交大臣卡林顿之前,对记者说:“假如香港地位有什么改变的话,投资者的利益不会受到损害。”这句话说明了中国将收回香港,并且投资者的利益将得到保护。1982年3月至6月,邓小平等领导人先后会见了霍英东、李嘉诚、冯景禧、包玉刚等香港企业界巨子和黄丽松、马昭等香港文化界名人。6月15日,邓小平会见了费彝民、王宽诚等香港地区的全国人大代表和政协委员,依旧是两句话:香港、九龙、新界的主权是不能谈判的,到期一定收回;收回香港后,中国将采取特殊政策保持香港的繁荣和稳定。此后,香港各界人士纷纷组团来京,探听中国政府对港政策,表达他们的疑虑和意见,也有来捕捉先机的。廖承志等先后会见来京者有30多批。香港人逐渐心中有数了。他们把中国的政策归纳为24个字:“收回主权、成立特区,港人治港、高度自治,制度不变、保持繁荣”。这个归纳,不失为既简约又准确。

一切必须经过中英两国政府的谈判,方能解决。

1982年9月,英国首相撒切尔夫人来华访问,她是抱着某种幻想踏上旅途的。因为英国的中国问题专家告诉她,中国刚刚开始进行经济改革,急需外界的支持,为了经济利益,中共的谈判立场可能软化,英国可以以“交还主权,换取治权”的方式继续留在香港。撒切尔夫人相信了这种分析,在伦敦和香港作出高姿态,一再强调“三个条约有效论”,强调英国统治香港的“合法性”。此时,英国刚在马尔维纳斯群岛打了一场胜仗,有“铁娘子”之称的撒切尔夫人名声大噪,英国的国际地位也有所提高。撒切尔夫人对谈判充满信心,她不认为中国收回香港的立场不可以退让。

对于英方的底牌,中国是知悉的。中国政府估计到英方不会轻易交出香港,作了应付各种可能出现的困难的准备。9月16日,中共中央政治局常委在邓小平住处召开会议,听取有关香港资金外流情况的汇报。在这次高层会议上,中央领导人再次肯定1997年必须收回香港的决策,并提出,要准备15年当中香港会出乱子,中国在香港的50亿美元准备减少一半,要准备英国丢一个大包袱给我们。这次与撒切尔夫人会谈,就是要把原则定下来,希望英国与我们合作。如果发生大的风波,中国对收回香港的方式和時间,不得不作出新的考虑。最后,邓小平拍板:“这件事,就这样定下来。”中国的立场是没有讨价还价余地的。

9月23日,中国政府领导人同撒切尔夫人就香港前途问题进行了正式谈判。24日,邓小平同撒切尔夫人进行了高峰会谈。谈判中,撒切尔夫人强硬地坚持“三个条约有效论”,强调香港只有在英国的管治下才能繁荣,改变英国的管理,香港信心就会动摇,将导致资金外流、金融中心崩溃的灾难性后果。如果就香港未来的行政管理作出满意的安排,她可以考虑主权问题。

邓小平严正地驳斥了撒切尔夫人的这些说法。他完整地阐述了中国对香港问题的基本立场。他说:“这里主要有三个问题,一个是主权问题;再一个问题,是1997年后中国采取什么方式来管理香港,继续保持香港繁荣;第三个问题,是中国和英国两国政府要妥善商谈如何使香港从现在到1997年的15年中不出现大的波动。”

谈到主权问题,邓小平以坚决的语调说,主权问题是不能谈判的,1997年中国将收回香港,包括新界、香港岛、九龙,不管用什么方式。他告诉撒切尔夫人,如果中国在1997年还不把香港收回,任何一个中国政府和领导人都不能向中国人民交代,甚至也不能向世界人民交代,那就意味着中国政府是清政府,中国领导人是李鸿章!任何中国政府都应该下野,自动退出政治舞台,没有别的选择。

邓小平驳斥了“香港只有在英国管治下才能繁荣”的说法。他指出:“香港继续保持繁荣,根本上取决于中国收回香港后,在中国的管辖之下,实行适合于香港的政策。”香港现行的政治经济制度、大部分法律都可以保留,香港仍将实行资本主义。这些方针政策应是香港人民和香港的投资者能够接受的。

谈到今后15年的过渡期内是否会发生波动的问题时,邓小平说,小波动不可避免,如果中英两国抱着合作的态度,就能避免大的波动。他郑重说明,如果15年内发生严重波动,“中国政府将被迫不得不对收回的时间和方式另作考虑”。如果中国宣布收回香港将产生“灾难性影响”,“那我们要勇敢地面对这个灾难,做出决策”。

两个小时的高峰会谈,针锋相对。撒切尔夫人乘兴而来,无功而返,很是失望。离开会场时,她的脸色凝重,在人民大会堂的石阶上摔了一跤。英国和香港传媒界虽然还不知道双方交锋的内容,却从她摔跤的镜头觉察到:中国收回香港恐怕是不可避免了。报刊评论,语带双关:“撒切尔夫人同邓小平会谈时摔了跤。”后来,撒切尔夫人回忆这次高峰会谈时说:“中方把主权问题看得很重,必须归还中国,因此我很失望。”

撒切尔夫人的这次访问,揭开了中英关于香港问题谈判的序幕。尽管立场迥异,但要维持香港繁荣稳定的目标是一致的。两国领导人达成一项协议,将就这一共同目标,“通过外交途径进行磋商”。(未完待续)