从《大学古本说》看李光地与朱子学的关系

李敬峰

钱穆说:“《大学》乃宋明六百年理学家发论依据之中心。”(1)钱穆:《中国近三百年学术史》,北京:商务印书馆,1997年,第56页。钱氏之言不仅提揭了《大学》在宋明理学建构中的核心地位,而且表明学者的《大学》注本是窥探其学术立场的重要津梁。基于此,以李光地晚年所作的《大学古本说》为据来厘清辐辏于其身上的学术争议就成为可行的路径和选择。我们知道,关于李光地是羽翼朱子、折中朱子抑或背触朱子,学界一直纷争不断,莫衷一是,“或者遂执朱子以病安溪,或则信安溪而疑朱子”(2)陶成:《四书解义》序,[清]李光地撰、陈祖武点校:《榕村全书》第3册,福州:福建人民出版社,2013年,第9页。以下《榕村全书》相关引文均出自此版本。,这不唯影响到对李光地学术性质的定位,同时亦无益于我们理解清初朱子学的演进和样态。职是之故,本文通过由李光地晚年倾力撰述的《大学古本说》切入到对这一肯綮问题的探究,希冀为学术史上这一公案的解决提供一个可资借鉴的视角。

一、以古本《大学》为是

在“四书”中,《大学》所引起的纷争是其它三书所无法比拟的。台湾学者李纪祥曾指出:“《大学》所遗留之问题有三:(1)《大学》之作者与成书年代。(2)《大学》之名义与音义。(3)《大学》之错简。”(3)李纪祥:《两宋以来〈大学〉改本之研究》,台北:台湾学生书局,1988年,第1页。仅从版本的角度而言,关于《大学》的改本就达46种。(4)同上,第355页。在这众多版本中,尤以朱子改本和阳明所推崇的古本影响最大,学者或择从其一,或另作改本,除此之外,别无选择。李光地在此问题上所表达的立场是尊崇古本。他说:

《大学》旧本,自二程子各有更定,朱子因之又加密焉,订为今本。然五百年来,不独持异议者不允,自金华诸子,元叶丞相,明方学士,以至蔡虚斋、林次崖数公,皆恪守朱学,而群疑朋兴,递有窜动……地读朱子之书垂五十年……独于此书,亦牵勉应和焉,而非所谓心通而默契者。间考郑氏注本,寻逐经意,窃疑旧贯之仍,文从理得,况知本,诚身二义,尤为作《大学》者枢要所存,似不应使溷于众目中,而致为陆、王之徒者,得以攘袂扼臂,自托于据经诘传,以售其私也。(5)[清]李光地撰、陈祖武点校:《大学古本说》旧序,《榕村全书》第3册,第18页。

在李光地看来,朱子的《大学》改本自其问世以后,虽称雄科场,但并不能俘获所有学者之心,依然非议不断,不时被新出现的版本挑战。李光地显然属于挑战派,于是书存疑之处甚多,如朱子改本并未实现义理的自洽,未能将“知本”“诚身”在《大学》学术体系中的重要性凸显出来等;而古本《大学》文理顺当,无可疑者,因此必须以古本为是。可见,李光地是依循思想主导文本的原则来反对朱子的改本。那是否可以据此推断出他就认可阳明呢?李光地说:

余姚王氏古本之复,其号则善,而说义乖异,曾不如守旧者之安……朱子亦既言之,而不能无疑于离合整散之间,是以有所更缉。今但不区经传,通贯读之,则旧本完成,无所谓缺乱者。(6)[清]李光地撰、陈祖武点校:《大学古本私记序》,《榕村全书》第8册,第263-264页。

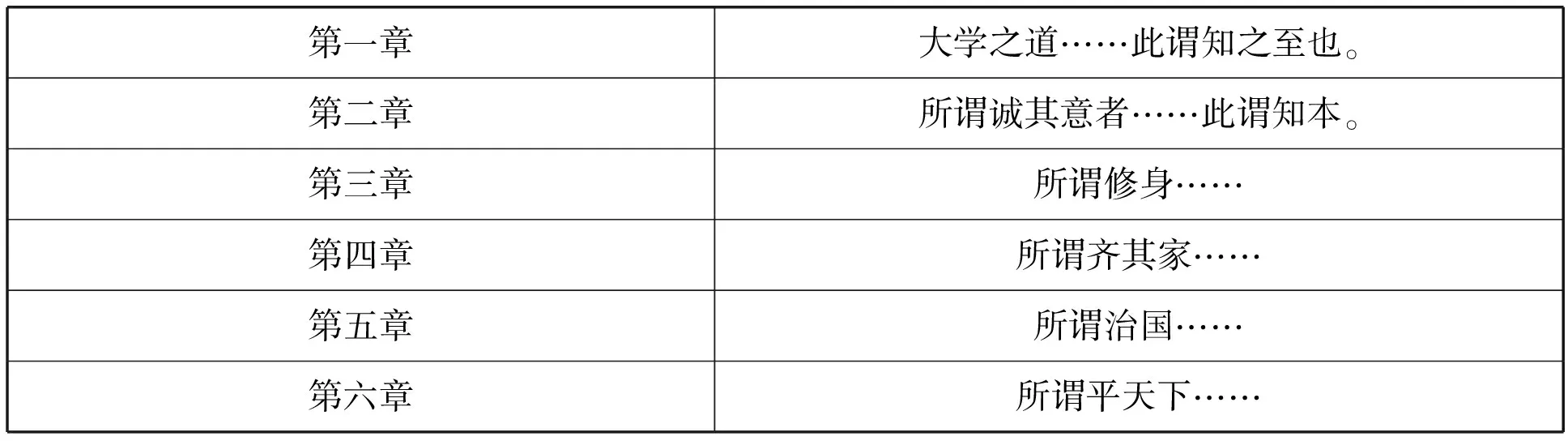

很明显,李光地只是赞赏阳明推崇古本之举,对其释经则评价甚低。为了“正经”,李光地认为必须从两方面努力,一是遵照古本《大学》,二是重释经文。基于此,他将《大学》划分为六章:

第一章大学之道……此谓知之至也。第二章所谓诚其意者……此谓知本。第三章所谓修身……第四章所谓齐其家……第五章所谓治国……第六章所谓平天下……

郑玄并未对《大学》进行分章,孔颖达则将《大学》分为三大段,后世学者则有六章、七章、十一章、十三章的划分。我们知道,朱子是十一章(经一传十)的代表者,而李光地的六章之分与朱子的不同在于:一是不分经传;二是去掉格物补传;三是不调整“此谓知至,此谓知之至也”的顺序,仍将其列于第一章之内;四是凸显 “诚意”“知本”在《大学》文本的地位。李光地自认为他的这一主张才是《大学》面貌的真实反映,更加符合《大学》的脉络结构,比朱子的改本更符合原始儒学的宗旨。可见,以李光地为代表的清初学者确实依循着“脱宋明儒羁勒,直接反求之于古经”(7)梁启超:《清代学术概论》,上海:上海古籍出版社,2005年,第3页。的思路来选取《大学》文本。

而就“大学”之音读和释义来讲,李光地亦给予自己独到的理解:

《大学》,大应读为太,小学,小应读为少。《周礼》小宗伯、小司马之类,人皆知读为少,却不知读大宗伯、大司马等为太。冡宰一称太宰,以冡即太也,甚且有称为“大冡宰”者,益可笑。(8)[清]李光地撰、陈祖武点校:《榕村语录》卷14,《榕村全书》第5册,第353-354页。

就“大学”之“大”的读音来讲,它不仅是音读的问题,更重要的是关涉到对《大学》性质的认定。在《大学》诠释史上,“大”的读音主要有“泰”(如郑玄)、“如”(如朱子)等。李光地认为应该采纳郑玄之说,将其读为“太”,与之相应,大学也就是太学之义,其学理依据是《周礼》中“小”与“少”对应、“大”与“太”对应的记载。以此为据,他否定了朱子关于古代学制的主张:

朱子谓:“古者八岁而入小学。”遍检经书无此语,惟《白虎通》中有之。据《礼记》所言,入小学年数参差不等。恐少小就学,须就各人资禀以为迟早,《白虎通》之说未足为据。(9)[清]李光地撰、陈祖武点校:《榕村语录》卷1,《榕村全书》第5册,第15页。

古人对小学、大学的入学年龄,众说纷纭,不一而足。例如,《尚书大传》规定13岁入小学、20岁入大学,《贾子新书》是9岁入小学、15岁入大学,《大戴记》《白虎通》以及朱子则是8岁入小学、15岁入大学。李光地认为,朱子所依据的《白虎通》的观点是考之无据的,应该以《礼记》的观点为准,那就是入学年龄不能有定数,而是应该根据资质的不同来定。李光地的这一看法从考据学的角度全面否定了朱子的训诂及观点。他进一步分析到:

今人动言,小学只习礼、乐、射、御、书、数,到入大学,便专讲心性。从来无此说。不想洒扫、应对、进退之节,礼、乐、射、御、书、数之文,“节”、“文”二字作何解?节是童子不知登降周旋所以然之故,但习其节目;文是童子不知礼、乐、射、御、书、数所以然之理,但诵其文词。到后来成人时,便已熟惯而知其用,日用而益明,精义入神,下学上达,不离乎此。非大学后便不提起六艺之事也。(10)[清]李光地撰、陈祖武点校:《榕村语录》卷1,《榕村全书》第5册,第15-16页。

这明显是针对朱子的“小子之学,洒扫应对进退之节,诗书礼乐射御书数之文是也;大人之学,穷理修身齐家治国平天下之道是也”(11)[宋]朱熹撰、朱杰人等编:《经筵讲义》,《朱子全书》第20册,上海:上海古籍出版社,合肥:安徽教育出版社,2002年,第691页。以下《朱子全书》相关引文均出自此版本。而言的。朱子对小学和大学进行了内容和功能的区分。李光地认为朱子的这一划分过于强调两者之分、之别,没有注意到六艺之学是贯彻始终的,小学阶段是对其的熟知,大学阶段则是对其的应用。显然,李光地这是对朱子的错解。朱子并没有割裂小学和大学,他曾明确指出:

学之大小,固有不同,然其为道则一而已。是以方其幼也,不习之于小学,则无以收其放心,养其德性,而为大学之基本。及其长也,不进之于大学,则无以察夫义理,措诸事业,而收小学之成功。(12)[宋]朱熹撰、朱杰人等编:《大学或问》(上),《朱子全书》第6册,第505页。

这段话的基调是:小学与大学之间没有不可逾越的鸿沟,只是为学的先后顺序不同,小学是大学的基础,大学是小学的效验,两者是前提与结果的关系,互为一体,不可或缺。

要之,从李光地对《大学》所涉争议的回应来看,他不可避免地受到清初“正经”思潮的影响,从疑经入手,开始对《大学》进行基础性的校勘,以期为义理的阐释提供一个确信的文本。

二、格物以“知本”为宗

众所周知,自朱子提出“格物”缺传这一问题后,虽异见纷呈,但“格物”缺传为多数学者所接受,“不能说《大学》定无阙文”(15)陈来:《朱子哲学研究》,上海:华东师范大学出版社,2000年,第282页。。所不同的是从《大学》文内寻找释文,还是像朱子一样从文外另补释文。李光地显然属于前者,他明确主张“补之于经文之外,不如求之于经文之中”(16)[清]李光地撰、陈祖武点校:《大学古本说》,《榕村全书》第3册,第35页。,也就是说,格物根本不缺传,若格物缺传,则诚意、正心等皆须补传,它的传存于经文中,因此朱子补格物传完全是画蛇添足之举。李光地此举自然是其推崇古本《大学》的逻辑必然。据实而论,无论我们是否承认朱子格物补传的合理性,朱子此举需要在这样的意义上给予承认,那就是他“不是着眼于典籍的一般整理,而是适应于进一步阐发理学方法论与修养论的需要。而整个章句也是为扩大理学思潮的影响提供了一个更为完善的哲学教本”(17)陈来:《朱子哲学研究》,第283页。。

李光地虽然否认朱子格物补传的合理性,但并不完全抹杀朱子对“格物”解释的恰当性。他曾说:“格物之说,郑康成是一说,司马温公是一说,程朱是一说,王阳明又是一说。自然是程朱说得确实。”(18)[清]李光地撰、陈祖武点校:《榕村语录》卷1,《榕村全书》第5册,第20页。这并不是说李光地就完全服膺朱子对“格物”的解释。就“格物”的释文来讲,朱子是另作格物补传,而李光地则是着意从经文内寻找释文,即“物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣”。(19)同上,第5页。李光地认为他所寻找的这一释文较之朱子之补传更为合理:

《章句》“表里精粗”四字,似不如“本末”、“终始”之谓亲切。然精即本,粗即末,表即终,里即始也。《大学》除此处,别无“物”字,而道理又极完全。以此诠格物之义,则程朱之意益明,而古注、涑水、姚江之说皆绌也。(20)同上,第19页。

李光地认为,他所主张的“格物”释文不仅可以涵括朱注,也可以发明朱注,尤其是可以实现《大学》义理的自足、自洽。可见,李光地是本着“以经证经”的方式来申述其“格物”主张的。他进一步解释到:

《大学》古文曰“物有本末”,即物也;“知所先后”,即格也;“壹是皆以修身为本,本乱而末治者,否矣”,即物有本末也;“此谓知本,此谓知之至也”,即知所先后,物格而后知至也。象山陆氏,引“物有本末”至“致知格物”为一意,以证为学讲明先于践履之事,其指固如此。陆谭经,诚非朱伦,独此一义,愚窃以为甚精。(21)[清]李光地撰、陈祖武点校:《书韩子原道后》,《榕村全书》第9册,第28页。

众所周知,朱子将“格物”解释为“穷理”。义理虽精,但李光地认为若“施之《大学》,则文意犹隔”(22)[清]李光地撰、陈祖武点校:《通书篇》,《榕村全书》第8册,第173页。,故而他转向支持陆九渊的“格物”之说,认为“陆子之意,盖以物有本末,知所先后,连格物致知以成文,其于古人之旨既合,而警学之理,尤极深切,视之诸家,似乎最优,未可以平日议论异于朱子而忽之也”(23)同上,第173页。。这就是说,李光地肯定陆九渊将此释文与“格物”相关联,并在其基础上进一步析而论之:用“知所先后”解释“格”,用“物有本末”解释“物”,而“物”所涵具之本末、始终便是“物”之理;此“理”探究清楚明白,便是“格”,便是“知所先后”;进一步往下推,“知所先后”就是“知本”,故而最后李光地主张“《大学》所谓格物者,知本而已”(24)同上,第173页。。我们要追问的是,这里的本末指谓何如?李光地解释到:

盖家国天下,末也; 身者本也。天子有天下,等而下之,虽庶人亦有家,本乱则末乱,厚者薄则无所不薄也。能知乎此之谓知本,能知乎此之谓知之至也。(25)[清]李光地撰、陈祖武点校:《大学篇》,《榕村全书》第8册,第145页。

(2)评估单元的开发背景分析。对开发历程的了解与把握,采油厂具有相当大的优势。一个评估单元往往具有较长的开发历程,对这个历程各阶段及其变化的了解程度有助于SEC储量评估的准确性。如某评估单元就是一个典型例子(见图3),单元整个开发历程划分为五个阶段,每个阶段及其转换期的评估参数选取存在较大差异。

李光地给予“本末”别样的解释,主张身是本,家、国、天下是末,这实际上是遵循内圣外王的模式来解读的,将“修身”作为内在的德性,将“齐家”“治国”“平天下”作为外在的事功。这与朱子以“明德”“新民”来说本末,虽所指向条目不同,但在根本旨趣上是一致的。

更进一步,以“知本”为宗旨,李光地对朱子“格物”说的方法和路径亦无法认同,并入木三分地批评到:

学问全要知本,知本之学,所学皆归于一本。格物之说,郑康成是一说,司马温公是一说,程朱是一说,王阳明是一说。自然是程朱说得确实,但细思之,亦有未尽。如云格物也,不是物物都要格尽,也不是格一物便知天下之物。积累多时,自有贯通处……离了本便无末,但不可云“只要本不须末耳”。(26)[清]李光地撰、陈祖武点校:《大学篇》,《榕村全书》第8册,第20-21页。

李光地认为,朱子对“格物”的训解虽优于其它注解,但仍有未尽之处,这就是不知本,也就是阳明所说的无头脑,致使学者茫茫荡荡、无所把捉。因此,“格物”必须以“知本”为前提,也就是“格物只是明个善,明善只是知个性”(27)[清]李光地撰、陈祖武点校:《鳌峰讲义》,《榕村全书》第9册,第49页。。这一说法实际上在朱子那也有所体现,不同的是,李光地完全消解了“格物”的知识性指向,将其向内收缩。可见,李光地虽由阳明心学转向朱子学,但仍有阳明心学的成分和底色。

三、诚意为一篇之要

“诚意”同为朱子、阳明两家所重视。朱子强调 “诚其意者,自修之首也”(28)[宋]朱熹撰、金良年译:《四书章句集注》,上海:上海古籍出版社,2007年,第10页。,这里的“自修之首”主要是针对正心、修身、齐家、治国、平天下而言,并非全部在为学的意义上来讲。(29)许家星:《经学与实理:朱子四书学研究》,北京:中国社会科学出版社,2021年,第279页。而王阳明主张“《大学》之要,诚意而已矣”(30)[明]王阳明撰、吴光等编:《大学古本序》,《王阳明全集》第1册,上海:上海古籍出版社,1992年,第242页。,将其视为《大学》整个工夫的核心与根基。在两者之间,李光地更倾向于阳明的主张。他同样主张“诚意为一篇之要”(31)[清]李光地撰、陈祖武点校:《大学古本说》,《榕村全书》第3册,第27页。,并对阳明此意给予高赞:“姚江之言曰:‘《大学》只是诚意,诚意之至,便是至善……愚谓王氏此言,虽曾、思复生,必有取焉。”(32)[清]李光地撰、陈祖武点校:《大学篇》,《榕村全书》第8册,第144页。而如此重要之范畴,李光地认为“‘诚意’章,从朱子后总说不明白”(33)[清]李光地撰、陈祖武点校:《榕村语录》卷1,《榕村全书》第5册,第25页。。这当然也包含阳明本人在内,李光地认为阳明虽高标了“诚意”在《大学》中的地位,但在释义上却“不能发明此指,而多为溷乱”(34)[清]李光地撰、陈祖武点校:《大学篇》,《榕村全书》第8册,第144页。。何以先贤往圣不能尽揭“诚意”要旨呢?李光地分析到:

“诚意”章,历来讲者不明,其根便是失于以意为善恶之念。岂知是念也,非意也。意便是有个张主之名,故须贴好恶说,不可贴善恶说。好善恶恶,人之秉彝,致其知者固有,即未致其知者亦岂全无?(35)[清]李光地撰、陈祖武点校:《榕村语录》卷1,《榕村全书》第5册,第24页。

国者天下之主,家者国之主,身者家之主,心者身之主,意者心之主,故曰主意。如船是心,意是舵工一般。“意”与“念”字、“思”字不同,“念”有善恶,“思”有邪正,“意”是立意要这样。所以朱子说“意”字,从性善说来,意虽有为不善者,乃是辗转归到不善去,其初所发,未有立意要做恶事者。故意,只好说好善恶恶而已。(36)同上,第26页。

在李光地看来,以往学者之所以对“诚意”解释不清,根本原因在于没有厘清“意”与“念”的区别。(37)实际上,刘宗周早有类似看法:“今人鲜不以念为意者,道之所以常不明也。”([清]黄宗羲撰、沈芝盈点校:《蕺山学案》,《明儒学案》(修订版)下册,北京:中华书局,2008年,第1555页。)这明显是针对朱、王二人将“意”理解为“心之所发”的念虑而言的。光地认为这是大错特错的,“意”是心之主,不是心之发,心之主为志,是“好善恶恶”的意向,贞定“心”的方向,是纯善无恶的,更是圣凡所同有的。而心之发为念虑、为欲望,是善恶混杂的,圣凡有别。从这一区分看,李光地实际上主要是从本源、本根上来理解“意”,是人的内心所有的一种深层次意向,绝对不能从已发的作用角度来理解,故而他力主阳明后学王栋将意解释为“主意”的主张。(38)王栋说:“自身之主宰而言, 谓之心, 自心之主宰而言谓之意。心则虚灵而善应, 意有定向而中涵。自心虚灵之中, 确然有主者, 名之曰意耳。”([清]黄宗羲撰、沈芝盈点校:《泰州学案》,《明儒学案》(修订版)下册,第732页。)虽然李光地还没有像刘宗周那样,直接提出“意为心之所存”,但他们的取向是一致的,皆是将“意”向上提,从未发、本体的层面来理解“意”。实际上,李光地这一理解与朱子并不背触。朱子不仅看到“意”在本体、本源层面的纯善无恶,也注意到“意”在后天已发层面上的善恶混杂。因此,李光地指出“朱子说‘意’字,从性善说来”(39)[清]李光地撰、陈祖武点校:《榕村语录》卷1,《榕村全书》第5册,第26页。。要之,从“意”的诠释史来看,主要有“意志”和“意念”两种诠释进路,前者强调“意”的专一与定向,后者主张“意”的随意和多变。(40)参见钱明:《儒家“意”范畴与阳明学的“主意”话语》,《中国哲学史》2005年第2期。李光地的解释更多是从前者的角度来理解,主张“意”的“好善恶恶”的面向。可见,李光地的“主意”说虽然与朱子有相近之处,但更多的是与阳明心学的话语脉络相一致。这就将李光地融摄朱、王之说的取向显豁出来。

“诚意”当中,虽然“意”为主语,但“诚”的释义同样不容忽视,因为“诚”既可从本体层面来理解,亦可从工夫层面作解释,更可从境界角度来诠解,取义不同,“诚意”的释义亦大相径庭。李光地分析到:

诚字有对妄说者,有对伪说者,有对虚说者,自己不好的念头常起,以为不见之事何妨,此便不是真心为善,是妄也。本来不实在为善,却遮遮掩掩,借以欺人,是伪也。起意本善,中间夹入亦可不必然的意思,则不能满其初心之量矣,这是虚。章句却用虚之一说,至下节揜着,方说到伪、妄。(41)[清]李光地撰、李玉昆点校:《大学》,《榕村语录·榕村语录续集》(上),北京:商务印书馆,2019年,第17页。这段引文在陈祖武点校版本的《榕村全书》中缺失,应为遗漏。

这里,李光地认为“诚”主要有三种对立面的指谓,即妄、伪和虚。妄是内心邪恶,以不发用于事自欺;伪是内心不善,而外在要伪装成善;虚是有意为善,但善意不足。这三种说法该如何抉择呢?李光地指出:

问:“诚意之义,有以真与妄对言,则如释氏‘不起妄念’之说也。有以实与虚对言,则如朱子所谓‘实用其力,不可苟焉以自欺’之说也。有以诚与伪对者,则为己而不为人,对下文揜着之小人以为说也。此其说皆可通,而宜以何为正乎?”曰:“论首节之文意,则朱子尽之矣。虽然,彼二说者皆不可废。盖诚意之实用功处,只是彻底为善,以不欺其好善恶恶之初心。如《章句》、《或问》之所云者焉尔。然推其本,则是平时涵养本原,故所发者,好恶皆得其正,而有以为省察之地。究其流,则君子终身之学,求以自慊而已。既不自欺,又岂有作伪欺人之弊哉?是故去其妄念者,主敬之事,诚意之原也。实用其力者,所知之切,诚意之功也。不揜着以徇人者,所发之真,诚意之效也。是三说者,相为首尾,本文之义固足以包之矣。”(42)[清]李光地撰、陈祖武点校:《大学古本说》,《榕村全书》第3册,第35-36页。

在“诚”所关涉的三义中,李光地采取折中的方法,既认可朱子用“实”来解释“诚”的观点,也不排斥另外两种说法。三者只是从不同的角度来揭示“诚意”的面向,“真”之说主要言及“诚意”的根本,“实”之说则主要指向“诚意”的工夫,“伪”之说主要面向“诚意”的效果,三者整全地构成“诚意”的内涵,由此可见李光地兼容并包的学术取向。

“诚意”与“格物”的关系同样是朱子、王阳明分歧的焦点。虽然他们都将诠释《大学》的重心落在“格物”和“诚意”两节,但不仅对两者的释义差异甚大,对两者关系的界定亦有天壤之别。朱子认为必须先有格物致知,才能保证“诚意”不会落空;阳明则主张必须将“诚意”放在第一位,用“诚意”来规范“格物”,使“格物”能够在“诚意”的范导下展开,将“格物”完全向内收缩,取消“格物”的客观面向。而李光地在此问题上主张:“格物亦有夸多务博,狥外为名者,故须立诚意以格之,便是为己之学问。”(43)[清]李光地撰、陈祖武点校:《榕村续语录》卷1,《榕村全书》第7册,第12页。这一说法明显是因袭阳明的立场而来,与阳明之意并无二致。要之,从李光地对“诚意”的释义及其与“格物”关系的界定来看,其对朱、王两家学说并非是尊一辟一的,而是皆有所择取和舍弃的。

四、李光地诠释《大学》的学术特质

皮锡瑞说:“经学自两汉后,越千余年,至国朝而复盛。”(44)[清]皮锡瑞撰、周予同注释:《经学历史》,北京:中华书局,2004年,第214页。这就是说,清初是经学全面复兴的时代,置于这样的学术背景下,李光地的《大学》诠释相应地蕴含两方面的学术特质。

(一)融贯汉宋

清儒纪昀在描述经学史时曾卓有见地指出:“要其归宿,则不过汉学、宋学两家互为胜负。”(45)[清]纪昀:《经部总叙》,《四库全书总目提要》第1册,石家庄:河北人民出版社,2000年,第49页。这就是说,欲从事经学研究,汉、宋学之间如何择取就成为学者必须回应的话题。落实到李光地身上,他显然依循的是“汉、宋兼采”的治学路径。他一改以往学者轻视汉儒的风气,明确指出“蔑训诂者无师”(46)[清]李光地撰、陈祖武点校:《榕村全集》卷1,《榕村全书》第8册,第21页。,并进一步道出汉儒的可贵之处在于:

汉儒自不及朱子。至制度名物,到底汉去三代未远,秦所澌灭不尽,尚有当时见行的。即已不存者,犹可因所存者推想而笔之,毕竟还有些实事。不似后来礼坏乐崩,全无形似,学者各以其意杜撰,都是空言。此汉儒所以可贵。(47)[清]李光地撰、陈祖武点校:《榕村语录》卷19,《榕村全书》第6册,第120页。

在李光地看来,汉儒虽然在义理诠释上无法与朱子相提并论,但因其在时间上靠近三代,故而其在名物制度上的考证仍多有可取之处,这是朱子所不能及的。李光地对汉儒的肯定,隐含了他对训诂考证的不弃,表明他欲通过考证训诂为诸多争论不休的思想问题寻求一个可以最后判断的“最高法庭”(48)王汎森:《晚明清初思想十论》(增订版),北京:北京师范大学出版社,2020年,第3页。。因而,他在诠解《大学》时并非只是单纯的义理阐发,而是多有对名物制度的考证,即“诂经兼取汉、唐之说”(49)[清]纪昀:《榕村语录》提要,《四库全书总目提要》第3册,第2414页。,《清儒学案》就赞其“融贯汉宋,兼收并采,不病异同”(50)徐世昌等编纂,沈芝盈、梁运华点校:《安溪学案》(上),《清儒学案》第2册,北京:中华书局,2008年,第1533页。。这表明李光地融入和迎合清初所兴起的“汉宋兼采”(51)皮锡瑞指出:“国初诸儒治经,取汉、唐注疏及宋、元、明人之说,择善而从。由后人论之,为汉、宋兼采一派。”([清]皮锡瑞撰、周予同注释:《经学历史》,第222页。)的学术思潮之中,成为既受时代陶铸而又陶铸时代的学者。

(二)兼采朱、王

梁启超指出:“有清一代学术,初期为程朱、陆王之争。”(52)梁启超:《中国近三百年学术史》,北京:商务印书馆,2011年,第132页。此言不虚,聚焦到《大学》诠释上尤为明显,缘由就在于“其(王阳明)与朱子抵牾处,总在《大学》一书”(53)[清]黄宗羲撰、沈芝盈点校:《师说》,《明儒学案》(修订版)上册,第7页。。众所周知,李光地的学术旨趣是早年信奉阳明心学,后转宗朱子学。正是这种复杂的学术处境,使其对阳明心学并未完全抛弃,而对待朱子学也无信徒式的狂热。这种游走之态,使其在诠释《大学》时没有取一废一,而是秉着 “解经在道理上明白融会”(54)同上,第7页。的态度,对朱、王两家有所择取亦有所废弃。他更是援引朱子之例为自己开脱:“朱子于《四书注》,至垂绝犹改,可见他亦不以自己所见为一定不移,何况于人!”(55)[清]李光地撰、陈祖武点校:《榕村语录》卷17,《榕村全书》第6册,第65页。以此为据,他的《大学》诠释奉行“象山之说也,与程、朱之说相助,则《大学》之教明矣”(56)[清]李光地撰、陈祖武点校:《榕村全集》卷1,《榕村全书》第8册,第19页。的原则,“不拘墟于门户之见……酌采陆、王之义”(57)[清]纪昀总纂:《榕村语录》提要,《四库全书总目提要》第3册,第2414页。,截两家之长以相互资证,以求义理上的最优。可见,李光地治经于朱、王两家各有所取,即使在其学术旨趣转向朱子学之后,仍然难以割舍对阳明心学的偏好,解经、注经都自觉不自觉地透显着阳明心学的影子,与好友“汤潜蓭亦向姚江,张武承烈全主紫阳”(58)[清]李光地撰、陈祖武点校:《榕村续语录》卷9,《榕村全书》第7册,第100页。的学术取向形成鲜明的对比。

五、结 语

作为清初庙堂理学的典范人物,李光地最受诟病的除了“三案”外(59)全祖望指出,李光地“初年则卖友,中年则夺情,暮年则居然以外妇之子来归”。([清]全祖望撰、朱铸禹汇校:《答诸生问榕村学术帖子》,《全祖望集汇校集注》,上海:上海古籍出版社,2000年,第1698页。),其学术性质亦多遭非议。一是主张其学宗朱子。如《清儒学案》主张其“以朱子为依归”(60)徐世昌等编纂,沈芝盈、梁运华点校:《安溪学案》(上),《清儒学案》第2册,第1531页。,侯外庐亦指出其“学宗程、朱”(61)侯外庐等主编:《宋明理学史》下册,北京:人民出版社,1997年,第991页。。二是认为其学术有早期游移于程朱、陆王,后期全然转向朱子的变化。如陈祖武指出,李光地的学术“一改先前在程朱、陆王间的徘徊,向朱学一边倒”(62)陈祖武:《清儒学术拾零》,北京:故宫出版社,2012年,第164页。;台湾学者张丽珠亦认为“五十岁以前还游移在程朱、陆王间的李光地,在因王学色彩失去了翰林院掌院学士一职以后,为迎合上意遂翻然投入朱学阵营”(63)张丽珠:《清代新义理学:传统与现代的交会》,台北:里仁书局,2003年,第58页。,否定其始终尊尚朱子的说法。三是主张其学术兼采程朱、陆王。如许苏民指出:“李光地既扬弃了陆王心学,也扬弃了程朱理学,从而形成了他的兼采程朱陆王、别具特色的理学思想体系。”(64)许苏民:《李光地传论》,厦门:厦门大学出版社,1992年,第134页。四是主张其尊崇朱子完全是一种政治投机,而非真心服膺。如梁启超主张,“安溪李晋卿(光地)善伺人主意,以程朱道统自任”(65)梁启超:《近代学风之地理的分布》,《清华学报》自然科学版1924年第1期,第34页。;陈祖武也主张“他(光地)尊崇朱子学的学术宗尚的确立,并不是建立于踏实而严密的学术研究基础之上的。相反,以帝王好尚、政治得失为转移依据的投机色彩则十分浓厚。”(66)陈祖武:《清儒学术拾零》,第165页。

以上四种说法虽各有理据,但陈祖武、张丽珠等的观点提醒我们,必须采用动态的视野考察李光地与朱子学的关系。众所周知,李光地早年确实对阳明心学钟情有加,被视为阳明学者而遭受批判甚至被罢官去职,后则转向朱子学,但他这种转向并非是完全的泥守,而是秉持“发明道理,不为人也”(67)[清]李光地撰、陈祖武点校:《榕村语录》卷17,《榕村全书》第6册,第65页。的释经原则,对朱子学当批则批、当补则补,显豁出其尊朱而不述朱的学术态度。这恰恰是其晚年所著《大学古本说》折射出的学术取向,可视为其晚年学术定论。这有力地反驳了那种主张李光地解经是“惟视人主之意为转移”(68)张舜徽:《张舜徽集:清人文集别录》,武汉:华中师范大学出版社,2004年,第79页。的观点。李光地的《大学古本说》成于1716年,乃是其去世前两年所作,此时康熙皇帝早已将朱子学定为国是。若依前见,则李光地必不可能做出《大学古本说》,因为此作多处与朱子观点相悖,与康熙皇帝尊奉朱子之意更是不同。因此,将李光地注经看作是逢迎上意之作,实属是对他的误解。更进一步,通过这一个案,也佐证了四库馆臣的“虽与程、朱二家颇有出入,而理足相明,有异同而无背触”(69)[清]纪昀总纂:《周易观彖》提要,《四库全书总目提要》第1册,第159-160页。观察的准确性。