去殖民化与土著化:加拿大土著建筑遗产保护的探索之路

潘一婷

引言

面对殖民历史的创伤与文化冲突的暗涌,加拿大西方社会和土著社会如何通过各自的途径迈向文化和解?土著文化遗产是一座重要的桥梁。本文将探索加拿大传统土著建筑文化的基本特征,分析土著建成遗产保护的挑战与对策,追溯加拿大政策层面土著建筑遗产保护的探索之路,探究全球背景下加拿大当代土著建筑实践的趋势。

1 “土著”的话语与殖民语境

“土著”(indigenous)一词,一般被解释为“本土的”“非外来的”,有时容易与“风土的”“乡土的”(vernacular)概念混淆。然而,加拿大、美国、澳大利亚、新西兰等国的“土著建筑”(indigenous architecture),叠加了一层关联殖民历史的特殊语境。2000年成立的联合国土著问题常设论坛(The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues),将土著的社区、人民和民族诠释为:“那些与侵略前、殖民前从他们的领土上发展而来的社会存在历史延续性,并认为他们和这些领土上今天占主导的其他社会截然不同或不属于其组成部分的群体”。话语之下表征了土著文化的衰微,这与历史上的殖民主义的同化政策和文化清洗有紧密关系。

与土著建筑相比,风土建筑(vernacular architecture)是一个相关但语境不同的概念和研究领域。作为一个学科,风土建筑的迅速发展可追溯至1960年代,并以Rudofsky(1964)、Rapoport(1969)、Oliver(1969,1997)、Brunskill(1971)的成果为学术标杆。根据英国学者梅纽吉的研究,风土性的过往是一种属于地方性的、不受专业化与标准化影响的历史遗产,而风土建筑传统的濒危与保护,与工业革命和城市化进程,及其引发的怀旧情思有密切关系。因此,风土的话语基本无关殖民政治。

对殖民影响的“反抗”,是加拿大当代土著建筑师、土著遗产保护学者各类研究和设计作品的主旋律。在加拿大获得博士学位的土著建筑师并不多,引言中提到的加拿大土著建筑师Stewart的博士研究《基于土著知识的土著建筑:我们将共同建设一个村庄》,是通过土著的视角去了解土著建造文化的一手文献,其论文的最终呈现更像是一个“去殖民化”(decolonization)和“土著化”(indigenization)的实验作品。在加拿大土著文化遗产保护的语境中, “去殖民化,是指解构西方思想和方法优越性,以及殖民意识形态特权的过程。土著化,是指将土著知识系统自然化并使它们变得明显,以改变空间、场所和心灵的过程。”Stewart在向英属哥伦比亚大学的正式提交并最终通过的博士论文中,先用标准的学术论文摘要、导言介绍论文的土著建筑设计主题,正文改用土著祷告开篇,文中通过他所采访的19位土著设计师个性化的视角,引导读者逐渐走入一个土著设计的思维世界。更令人称奇的是,在写作方式上,Stewart先从标准的学术论文写法,渐进式地改用“非学术”的格式规范、“不标准”的英语语法,甚至去掉了所有标点符号,通过词语群的间距表达思维的停顿,用字体的变化表达情绪的起伏,不仅展现了一个受过良好西方教育的土著建筑师对殖民影响的挑战,也表达了向土著人最重要的一种文化形式——口头传统的致敬。

2 加拿大传统土著建筑文化

土著族群在当代加拿大官方表述为第一民族(First Nations)、梅蒂人(Métis)和因纽特人(Inuit),而在牵涉历史遗留体系和法律时仍会使用“印第安人”的称法。第一民族是加拿大除梅蒂人和因纽特人的所有土著民族的统称,其中有些从9000年前就已经开始在加拿大的土地上生活。梅蒂人是加拿大土著与早期欧洲殖民者(主要为法国人)的混血后裔,也被认为是一个重要的土著民族。因纽特人起源于阿拉斯加,有一部分在公元前1000年迁徙到加拿大北极区生活。土著人今天占据加拿大人口的4%,其中第一民族占60%,梅蒂人占33%,因纽特人占4%,超过一半的土著人居住在城市中,其余主要生活在乡村或偏远的小型社区。

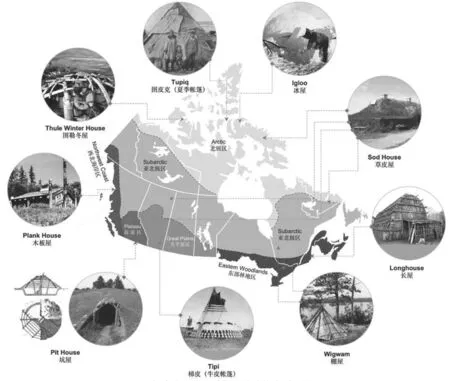

加拿大传统土著建筑的基本特征表现为与“土地”的密切关系。地形、气候和自然资源差异,奠定了加拿大划分六大文化区(Cultural Areas)的基础。加拿大林木资源和树种分布,与土著建筑类型具有明显而强烈的对应关系,是影响土著建筑结构选型的重要因素之一。9种主要土著建筑基本类型,从材料选择上可以分成3类,即全木构建筑、木骨架建筑和其他材料建筑。全木构建筑,包括木板屋和长屋,分布在林木资源最丰富的西北海岸区和东部林地区。结构骨架为木材,维护结构为草皮或动物皮等其他材料的建筑,例如棚屋、梯皮,分布在加拿大南方木材资源相对不那么丰富的大平原区和亚北极区。结构和维护结构都采用其他材料的建筑,包括冰屋、图皮克、图勒冬屋(大型动物的骨骼为结构骨架),分布在加拿大北方林木资源极度匮乏的北极区(图1)。

图1 加拿大文化区域与土著建筑类型分布

根据已逝的著名加拿大地理学家William C. Wonders在1976年发表的研究,土著聚落的传统生产劳作方式,是另一个影响土著建筑类型的重要因素。生活在加拿大东南部湖区附近的休伦人(Huron)和易洛魁人(Iroquois)以农业生产为生,因此村落可以选择更持久的长屋的形制。这些长屋用纤细的木杆作结构骨架,雪松树皮(cedar)或白榆木皮(white elm)作填充墙体,此外木杆还用作村落的围墙和房屋外的栅栏,形成长屋村落的显著特征。然而,对于那些以狩猎为生的土著部落,帐篷的形制更适合迁徙,例如大平原区常用的梯皮,内部用细木杆支撑,外面用狩猎而来的野牛皮覆盖。生活在加拿大西北海岸区的海达人(Haida)以捕鱼为生,那里丰富的鱼类供应使得他们可以有较稳定的居住地,因此村落也采用更持久的木板屋的形制。海达人用非常粗壮的西部红松(Western red cedar)来制作木板屋的图腾柱、大梁、木板墙,以及建造可航海的独木舟。那些围合外墙和铺设屋顶的木板条,可以从木板屋上随时拆卸,在季节性迁徙的时候搬运到其他食物采集暂居点重新组装。

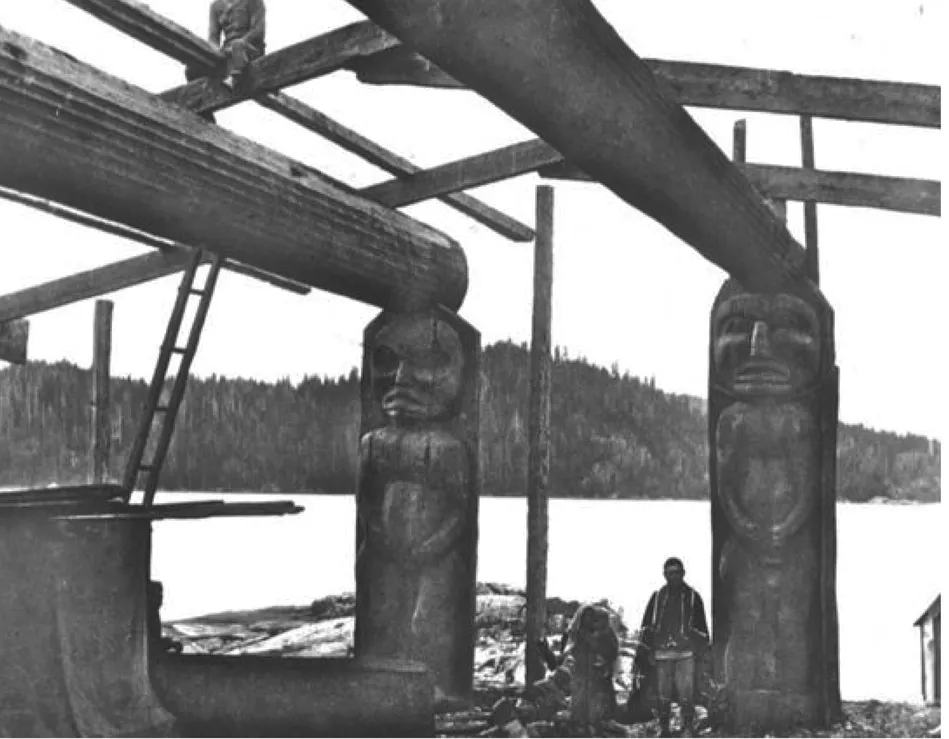

自1990年代起,加拿大各地高校先后建立一系列推动校内土著研究、支持土著学者和学生的土著研究机构。Bill Reid Centre是加拿大Simon Fraser大学下属的专注于研究加拿大西北海岸土著文化遗产的研究机构。根据Bill Reid Centre的研究,土著人的建筑是实践他们文化信仰的重要的仪式空间。以西北海岸区海达人的聚落为例,在海达人的观念中,每座木板屋象征了一具身体,梁柱是骨骼(图2),雪松板是皮肤,正面山墙是脸,背面山墙是肛,火塘正上方的排烟天窗将大地和宇宙连接(图3)。这些“脸”总是朝向海洋或河流建造,总是一排排沿着河流或海岸线并列布置,形成村庄的面貌(图4)。部落首领的房屋在重要的日子用来举办仪式——以中央下沉的火塘为核心,围绕火塘呈阶梯状抬升。氏族徽章、历史事件和神话典故被雕刻在室内外的图腾柱、室内屏风墙和火塘四周的墙板上。仪式重申了聚落内重要的社会关系,帮助地方酋长宣称权力和声誉,实现财富重新分配。

图2 加拿大西北海岸区海达人木板屋的承重结构

图3 加拿大西北海岸区海达人木板屋的室内空间与火塘

图4 加拿大西北海岸区海达人木板屋的室外空间与图腾柱

由于土著建筑的材料特性,很多历史上的土著聚落的建成遗产难以长久、完整地保存下来。又因18—19世纪的殖民迫害和同化政策,大部分土著人也不再以原来的生活方式居住在这些地方。一些祖居地只留下历史上土著建筑的考古遗址,一些散落的图腾柱、药轮(Medicine Wheel)地景、石刻、坟墓等成为遗迹,而大量考古文物被转移至附近的博物馆中。然而,一些场所依然被土著人认为是神圣的地方,土著人会去那里举行仪式。

“在当地土著语言中,很难找到对应‘文化遗产’的直接翻译,最接近的概念与‘神圣’有关,或与‘认识自己’有关。”这段被加拿大许多官方机构反复引用的表述,说明加拿大传统土著建筑遗产与土著人独特的信仰和非物质文化遗产的概念息息相关。加拿大土著考古学家George Nicholas指出:“土著文化遗产不仅限于‘过去’,对于一些土著人来说,自然和超自然领域之间没有区别,‘过去’和‘现在’的概念可以折叠在一起,这意味着先祖和其他力量是这个存在的一部分。”

然而,加拿大当前的遗产法律和政策侧重于对有形遗产的保护,非物质文化遗产不享有类似的法律或政策保护。最明显的证据是截至2021年加拿大未加入《联合国教科文组织非物质文化遗产公约》,也未出台有关保护非物质文化遗产的具体联邦法规。

第一民族文化委员会(First Peoples’ Cultural Council)政策报告(2019)指出,“基于欧洲中心价值观的学术理论和方法为主导的遗产保护方法,可能会抹杀或错误描述土著价值观,以及与过去和土地的关系,从而使土著知识体系黯然失色,并最终对土著知识体系造成损害”,而导致的另一个结果是“将土著人重新定位为可供分析和消费的对象,而不是他们自己遗产的创造者、所有者、解释者和保护者。”

今天土著遗产圈(Indigenous Heritage Circle)——一个成立于2016年由原住民发起并由原住民领导的致力于土著文化遗产保护的非营利组织,初步提出了土著人自己对遗产的宽泛定义(2019):“土著遗产包括土著人重视的思想、经验、世界观、物品、表达形式、实践、知识、精神、亲属关系、场所和土地,这些概念中的每一个都彼此密不可分。” Nicholas建议:“土著文化遗产最好与社区合作管理或完全由社区管理。所有的族民都能够访问并就他们自己的土著文化遗产作决策。现状是政府在对这些土著文化遗产作决策时,土著社区往往无法参与。当局外人忽视了或不理解当地价值观、需求和后果时,他们又如何就他人的文化遗产作决策呢?”

3 加拿大土著建成遗产保护的历程

加拿大土著建成遗产保护的历程,简而言之,是土著人在加拿大现有遗产保护体系中不断争取参与权和话语权的历程。

1970年代以前,加拿大土著建筑史的话语长期被系统性忽视,或被降级为加拿大殖民主义建筑史叙事的序言或外传。在这一时期的加拿大建筑史学者,包括20世纪对加拿大建筑史贡献最大的Alan Gowans,其代表作有出版于1958年的《审视加拿大建筑》和1966年的《建造加拿大:一部加拿大建筑史》,都把焦点放在近代欧洲殖民者对加拿大建成环境的塑造。Michael McMordie甚至称:“谈论加拿大建筑就是谈论20世纪建筑,因为‘加拿大’几乎到1900年才刚刚开始。”Wonders对加拿大原木住宅的研究,虽然包含了关于土著长屋和木板屋有价值的分析,但是他将土著建筑放置在“加拿大民间建筑”的框架中讨论,表述也明显带有西方中心视角。

加拿大历史遗址与古迹委员会(Historic Sites and Monuments Board of Canada)是国家历史古迹保护的咨询机构。可当1963 年加拿大国家印第安委员会(National Indian Council of Canada,1961—1967)的Carl M. Lewis酋长向加拿大内政部长建议土著人也应该加入该委员会时,却遭到了拒绝,理由是“土著人无法提供客观和合理的历史建议”。

从1970年代起,美国在北美部落考古与遗产保护领域的开创性工作,给正在摸索的加拿大提供了重要范本,具体而言,北美土著社区开始参与涉及部落领土的遗产项目。在1990年《美国土著坟墓保护和归国法案》(1990 Native American Graves Protection and Repatriation Act)发布后,考古学家和土著人开始定期合作,不少土著人成为专业考古学家。从1996年起,不少美国部落成立了“部落历史保护办公室”(Tribal Historic Preservation Offices),进一步提升土著人在考古和历史保护中的掌控力和话语权。在美国影响和遗产保护相关国际宪章发展的背景下,从1990年代起,加拿大开始关注“文化景观”,通过文化景观框架,历史遗址与古迹委员会和加拿大公园局(Parks Canada)有机会与土著人民合作,保护土著领土内的非物质遗产价值。1994年,第一民族大会和加拿大博物馆协会(Canadian Museums Association,CMA)联合组织了“博物馆和第一民族工作组”(Task Force on Museums and First Peoples),进行了为期两年的磋商,确定如何更好地代表土著人民的历史和文化的方法。工作组的调查结果强调了文物对土著人民的重要性,以及在增加土著人民参与诠释他们遗产的必要性。加拿大考古学家Nicholas从1990年代开始专注考古学与第一民族关系、去殖民化考古景观、土著知识产权和土著遗产保护的研究,并提出一种“与土著人、为土著人、由土著人的土著考古学”新范式。

21世纪之前,这些分散的探索研究和保护实践虽然很有价值,但是要确立作为基本权利和社会公义的土著文化遗产,真正提升土著人在土著遗产保护中的参与权,还要依赖国家体制和立法的赋权保障。加拿大早在1971年就引人注目地成为世界上最早把“多元文化主义”(multiculturalism)作为国策的国家,但该框架只是应对日益复杂的外来移民关系,并未解决土著人民基本权利的诉求。2008年,对加拿大土著人最重要的一个历史性事件,是加拿大 “真相与和解委员会”(Truth and Reconciliation Commission,TRC)的成立。该机构成立的重要背景,是从19世纪晚期加拿大脱离英国殖民起,加拿大土著子女就被迫到专门为其设置的“印第安寄宿学校”(Indian residential school)接受同化教育,成为当时种族主义和文化清洗的牺牲品。2007—2015年,在加拿大政府经费支持下,真相与和解委员会深入加拿大各个社区,听取印第安寄宿学校目击证者证词。2015年真相与和解委员会公布“9项行动倡议”,并发布最终调查报告,认定印第安寄宿学校系统为一种“文化灭绝”行为。真相与和解委员会的工作,将推动印第安寄宿学校遗址作为加拿大殖民迫害纪念地的遗产保护行动,以避免历史重演。

另一个在加拿大土著权利抗争史上有里程碑式意义的事件是2010年加拿大政府终于认可了《联合国土著人民权利宣言》,这是一个充满曲折的过程——2007年联合国通过该宣言时,加拿大政府起初是以“与加拿大宪法框架根本不相容”为由投的反对票。

继《联合国土著人民权利宣言》通过、真相与和解委员会成立后,在土著遗产领域,加拿大各级政府和各类文化机构都更加积极地行动了起来。加拿大联邦政府逐渐意识到土著人民对他们遗产的定义比西方模式更加整体,因此土著遗产需要将焦点从“实物”转移到“对象”上,包括与遗产场所相关的故事、歌曲及其他口头传统。2017年,加拿大下议院的环境与可持续发展常务委员会正式发布《保护加拿大遗产:明日的基石》研究报告,针对土著遗产保护的体制改革提出了3项建议:

(1)建议加拿大公园局支持一项土著人主导的倡议,以确定如何保护对他们来说重要的历史场所。该举措将向诸如加拿大历史遗址和古迹委员会、加拿大公园局和其他联邦政府部门和机构等组织,传达土著社区对保护遗产场所的看法。

(2)支持加拿大公园局与土著团体之间更密切的合作。朝着正确方向迈出的一步是将土著人纳入加拿大历史场所登录官的行列,以改进确定和指定土著遗产场所的过程。

(3)通过真相与和解委员会关于保护和保存加拿大土著遗产的行动呼吁。让土著成员加入历史遗址和古迹委员会,以便委员会将土著历史、遗产价值和记忆实践融入加拿大的国家遗产和历史。

这些建议明确指出了加拿大保护机构改进的方向,但也反映了在体制层面,加拿大土著遗产保护实践还处在初期发展阶段,因为这些建议都还只是想做却还没有实现的目标。这些目标将如何具体落实?现有的保护体系多大程度上能被土著人改变?目前还没有清晰的答案,实质性的成效还有待后续跟踪和观察。可以预见的是,接下来国家与地方层面的土著遗产保护实践依然是“去殖民化”与“土著化” 并行之路。

4 传承活态的土著建筑传统

土著建筑传统并不只属于加拿大这片土地的过往,也属于当下。从1960年代中期起,土著建筑文化开始在当代建成环境中重新显现。一些土著和非土著建筑师在土著社区的紧密合作下,开始试验性地把原土著传统价值融入学校、医院、文化中心和市政建筑等新旧建筑类型中。非土著建筑师的设计,虽然不乏具有启发的佳作,但是有时也因对土著文化的解读不当引发了“非土著建筑师的贡献在哪里”的争议,他们目前依然是当代土著建筑设计实践重要的探路者和参与者。

在这个过程中,加拿大土著建筑师扮演着越来越积极的角色。殖民影响引发了加拿大土著人对土著建筑遗产的两种极端情绪:有些土著社区被西方文化同化后,开始对土著建筑传统有了偏见,认为传统形式是原始的、野蛮的;而另一些原住民建筑师、艺术家为殖民伤害的记忆所困扰,并对土著建筑传统会否灭绝产生担忧,正如Stewart具有代表性的呐喊:“我们不会死,我们无法被消灭”。土著建筑师引领的当代土著建筑实践,可看作加拿大土著建筑遗产保护的探索之路的一个方向,目的是保护和传承活态的土著建筑文化遗产,是土著传统建筑文化在当代社会复兴的表现,象征了加拿大土著社会的现在与将来。

随着1970年代以来加拿大土著人获得高等教育权的提升,一小部分土著人有机会进入建筑院校并获得建筑师执业资格。虽然在加拿大建筑师中只占很小的比例,但在当代土著建筑崛起的全球背景下,他们的国内和国际地位正加速上升。其中,知名的加拿大土著建筑师包括:Harriet Burdett-Moulton、Douglas Cardinal、Wanda Dalla Costa、Alain Fournier、Ryan Gorrie、Janna Levitt、Eladia Smoke、Patrick Stewart、Alfred Waugh、Brian Porter、David Fortin等,他们在设计、学术、教育、策展等各自擅长的领域都对当代土著建筑起了关键性的推动作用。

图5 圣玛丽教堂

图6 小学

图7 Meno ya Win 健康中心

(1)每一步都要走社区长辈指导的精神之路;

(2)一个人必须以良好的方式行事;

(3)必须训练自己永远为他人服务;

(4)必须尊重人们自己的传统决策过程;

(5)当一个人为未来做计划时,必须为七代(seven generations)的所有生命给予者(动物、鸟类、鱼类、树木、草药等)进行计划。

Stewart进一步将用于当代土著建筑实践的土著知识归纳成一套包括“尊重”“关系”“适切”“反思”“互惠”“分享”“责任”的价值体系。例如Stewart将“关系”诠释为:“不仅是人与人之间,也包括与动物、植物乃至山川的血脉关系。我的任务是确保每个人感到被包容,并认为他们可以为共同利益作出贡献。土著建筑师的作用是促进这种融洽关系。”这种价值观可以解释为何当代土著建筑尤其关注可持续环境设计,并常常将动物、植物、山川河流作为建筑的设计母题。因为在大多数土著文化没有书面语言的背景下,雕塑与图案成为表达土著人与地理、自然资源和食物系统关系的重要媒介,保存和传颂故事、情感、价值和原则。

加拿大当代土著建筑的实践,不仅得到了加拿大建筑师专业机构的支持,也反过来推动了这些机构的内部建设和土著建筑师的人才培养。2016年,加拿大皇家建筑学会为促进土著建筑设计,成立了“土著工作组”(Indigenous Task Force,Royal Architectural Institute of Canada,ITF),设置了土著建筑教育委员会。2017年,加拿大皇家建筑学会为庆祝和展示土著建筑设计成就,举办了第一届土著建筑与设计大会(RAIC Indigenous Architecture and Design Symposium)。

这种新兴实践的学术性讨论,也迅速从区域性发展成国际性。2013年,Malnar与Vodvarka出版了《原住民土地上的新建筑》,该书探讨了56个加拿大和美国的建筑案例,是加拿大第一部关于当代土著建筑实践的论著。2018年,美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等国的学者联合出版了《当代土著建筑手册》,成为第一部剖析正在崛起的当代土著建筑实践和话语的国际学术论文集。2018年,威尼斯建筑双年展的加拿大馆由加拿大建筑师Douglas Cardinal领衔策展,以 “未被割让:大地之声”(Unceded: Voices of the Land)为主题,和更大范围的建筑业人分享加拿大土著设计的价值根基、现状和未来。由于当代土著建筑的发展历程是另一个自成体系且涉及丰富细节、值得深入分析的话题,因此笔者期待未来有机会另纂文章再与各位学者探讨。

5 结语

1963年,Lewis酋长向加拿大联邦政府建议“土著人也应加入历史遗址与古迹委员会”遭到拒绝。半个世纪过去了,加拿大联邦政府终于在2017年将“必须让土著成员加入历史遗址与古迹委员会”列入日程。这条“去殖民化”和“土著化”的探索之路,目前已走完了最艰辛的一段,接下来的保护制度改革及其保护实践的落实依然还有很长的路在前方。

回顾加拿大土著建筑遗产保护过去的50年历程,以下一些特点值得关注:(1)将土著遗产保护作为土著人的基本权利和社会公义;(2)基于加拿大现有遗产保护体系不断争取土著人参加权和话语权;(3)明确土著遗产更突出的无形文化遗产内涵和价值,而非“建成”遗产的物质性价值;(4)确定“土著人所有、诠释、保护土著遗产”的基本方向;(5)超越传统形式的类型学、看重土著知识的融合与传承的当代土著建筑实践。

这段历史对于作为旁观者的我们而言,并非只是想看到土著人保护土著遗产的结局,而是看到原本相对单一的西方文化价值观如何影响了他们遗产体系的建构,而新的视角和声音又如何丰富了人们对自己和他人的遗产的认识,进而为现有的遗产体系改革提供驱动力,带给人们共鸣及启示。