跨国企业母国创新网络对国际化创新绩效的影响

——高管国际化背景与企业数字化的调节作用

姜丽群,郭 昕,袁梓晋

(1. 暨南大学 国际商学院,广东 珠海 519070;2. 暨南大学 广州区域低碳经济重点研究基地,广东 广州 510632)

0 引言

现有研究表明,新兴经济体跨国企业在技术上处于追赶地位,在参与国际化创新时通常被认为不具有所有权优势[1],只有借助关键性国际资源才能实现技术赶超,从而参与国际竞争。然而,随着新兴经济体国家技术发展到一定阶段,跨国企业技术追赶劣势地位有所改变,可以利用技术溢出与逆向溢出两种机制吸收国际创新资源,从而实现国际化创新[2]。一些国际化创新统计数据表明,我国跨国企业国际化创新绩效显著提升。据国家知识产权局发布的中国专利调查报告显示,自2011年以来,向境外提交专利申请数(含PCT)逐年上升,2019年已有近3.5%的企业提交了申请,较2018年增长了1.4%。世界知识产权组织(WIPO)公布的数据显示,我国PCT国际专利申请量于2013年跃居世界第三,达到2.151 6万件,2019年跃居世界第一,达到5.784万件。上述数据表明,“中国制造”开始向“中国智造”转变[3],我国跨国企业开始扭转创新劣势[4],体现出明显的国际化创新优势。当前国际贸易格局不稳定,加上新冠肺炎疫情的冲击,跨国企业面临发达国家较高的专利壁垒[5],海外创新资源获取越来越困难,导致国际化创新发展受阻。因此,对于我国跨国企业而言,一方面需要寻求更多国际化创新发展机会和资源,另一方面需要考虑充分挖掘母国创新资源,减少对国外技术创新资源的依赖。只有形成国际创新和国内创新良性互动循环,才能进一步推动国际化创新发展。本文基于这一研究目标,对我国跨国企业国际化创新绩效进行深入探讨。

现有研究对跨国企业国际化创新的探讨主要分为前因动机、运行机制和绩效影响等3个方面。首先,企业国际化创新前因动机主要分为市场驱动动机和资源发展动机,一方面企业通过海外研发机构紧跟消费趋势,为当地市场开发新产品,进而实现市场扩张[6];另一方面企业为获取跨国创新资源和政策资源等实施跨国经营[7]。其次,包括文化因素在内的各类制度距离是企业国际化创新发展的主要影响因素[8]。最后,国际化创新对企业绩效的影响较为复杂,存在正向影响、负向影响和非线性影响[9]。一般学者们认为,无论是发达国家还是发展中国家,企业国际化创新都能通过专业分工获取异质性资源,进而通过知识逆向转移等途径正向影响公司创新绩效[10]。但上述研究存在以下不足之处:第一,现有实证研究主要针对发达国家跨国企业研发国际化,鲜有对包括中国在内的新兴经济体企业国际化创新进行分析。实际上,新兴经济体创新环境与发达国家具有显著差异,新兴经济体跨国企业的国际化研发动机、条件等要素可能不同于发达国家跨国公司。因此,新兴经济体企业国际化创新研究有利于完善国际化创新理论,更有利于挖掘其国际化创新发展的特殊规律。第二,在中国跨国企业国际化创新研究中,母国资源发挥的作用大多被忽视。原因可能在于:①一般所有权优势由发达国家跨国公司垄断,新兴经济体母国资源处于天然劣势[11];②多数研究认为,我国跨国企业主要通过海外研发战略布局嵌入全球创新网络,进而实现国际化创新[12]。其嵌入方式包括海外并购、建立海外子公司和海外研发机构或构建跨国战略联盟等,实证研究集中于海外创新网络对我国跨国企业创新的促进作用。然而,从技术溢出与逆向溢出两种机制出发,在我国跨国企业国际化创新过程中,海外研发网络带来的创新资源并非企业国际化创新的唯一来源,母国创新网络也可以促进企业国际化创新发展。一些事实能够有力支撑这一观点,如中美贸易战背景下,西方国家在许多关键领域对我国产学研机构进行技术封锁,但我国企业海外专利申请量不减反增。这表明当国际创新资源获取受到阻碍时,母国资源对我国企业国际化创新能力具有积极推动作用。有不少理论研究表明,跨国企业母国资源对其海外运营具有不可忽略的影响。例如,Zahra等[13]指出,母国要素可以为企业提供本土合作网络,进而带来学习资源效应;Belderbos等[14]基于西班牙跨国企业数据,实证检验不同合作形式下母国技术领先度对企业研发国际化绩效的影响。可见,有必要就母国资源及母国创新网络对跨国企业国际化创新的影响进行研究。

国内国际创新网络能为企业带来异质性创新资源,创新资源如何有效转化为创新产出则与调节创新网络和企业创新绩效的情境条件有关。现有研究中,国际化创新的调节变量大多集中在宏观层面,对微观调节要素和情境的探究较少。在微观层面,人力资源和技术水平是企业将外部创新资源有效内部化的两大内部要素,优秀的人才资源和先进的管理技术能够有效提升企业创新能力,促进企业创新[15,16]。具体到我国企业国际化创新领域,当前管理层国际化和企业数字化趋势显著。国际化高管团队有利于吸收和消化国际前沿技术,而数字化能够促进企业创新效率提升。因此,有必要研究高管国际化和数字经济两大情境要素对母国创新网络与国际化创新的影响。

综合以上研究成果,本文以2010—2019年我国电子信息产业跨国企业作为研究对象,就母国创新网络对我国跨国企业海外创新绩效的影响进行实证分析,并引入海归高管和企业数字化作为调节变量,深入探讨其影响机制。本研究的贡献之处体现在:首先,创新性地利用我国上市公司数据实证研究母国创新网络对跨国企业国际化创新的影响,既为“中国制造”向“中国智造”转变提供理论依据,也为我国跨国企业形成技术创新内外双循环提供发展思路;其次,探讨海归高管和企业数字化的调节作用,丰富企业国际化创新影响机制研究,可为促进企业国际化创新水平提升提供相关管理建议。

1 理论分析与研究假设

1.1 母国创新网络与企业国际化创新

跨国企业国际化创新需要战略资源支撑。一般而言,跨国企业利用自身技术、资本等所有权优势构建海外合作网络,如在海外布局研发机构和子公司或引进外资等,获取战略性资产并嵌入全球创新网络,从而获取海外创新资源。由研发国际化引发的资源效应能够促进企业创新绩效提升[17]。然而,对于跨国公司而言,全球创新网络并非唯一能够促进企业国际化创新的动力。Cantwell等[18]实证发现,发达国家强大的技术积累、先进的创新资源和创新网络是支撑跨国企业推广研发成果的重要资源;Serapio & Dalton[19]认为,企业研发国际化的目的只是为了获取研发所需的辅助性资产,而关键性资产主要来源于母国高技术积累、高资金支持以及先进组织架构等。由此可见,发达国家跨国公司国际化创新呈现“母国资源为主、海外创新资源为辅”的资源格局。这既有利于跨国公司确保自身技术安全,也能较好地维持本土供应链稳定。上述观点在一些新兴国家相关研究中得到印证。例如,Cui等[20]利用新兴国家面板数据研究发现,母国为新兴经济体的跨国企业在国际化初期更需要本土多样化资源支撑;钟筱彤等[21]的研究发现,我国经济发展能够促进大规模集群与网络形成,为我国企业国际化提供本土资源,从而促进我国企业快速国际化。

基于企业内部自身技术优势不显著的现实情况,不少新兴经济体企业通过构建战略联盟、产业集聚区等合作网络提升技术创新实力,从组织外界有效获取创新资源,支持企业创新[22]。例如,中石化通过广泛的战略合作,积极构建中国石油化工产业协作联盟,与中石油、中化、中海油等能源企业及高校、科研机构形成战略联盟关系,通过战略联盟追踪行业动态、推广创新成果,进而参与国际化科技竞争,实现国际化创新能力提升。据Cnrds数据库提供的专利数据显示,“十三五”期间,中石化每年平均申请3 698项专利,其中,联合申请专利数平均为3 404项,在专利申请总数中占比92%以上。

根据以上分析,本文认为,我国创新网络对企业国际化创新发挥特定的本土资源优势、成本风险优势和机制转变优势具有积极影响。

(1)我国本土创新网络所带来的资源效应与我国特定的母国优势有关。我国长期处于经济转型阶段,市场化进程加速推进,在经济高质量发展目标下,产业不断转型升级,国内需求扩张,各类活跃的创新要素快速集聚,为企业创新网络形成提供了优质的产业资源基础[23]。同时,产业升级带来产业竞争水平提高,促使企业增加创新投入,进而产生创新规模化效应,最终促使企业整体创新网络资源升级[24]。例如,我国电子信息产业在升级过程中,形成了许多以产业集群为主要形式的企业创新合作网络,其中,起步较早、代表性较强的是北京中关村。北京中关村在政策支持下吸引了大批高新技术企业入驻,同时通过早期布局集聚了大量优质创新要素。随着市场化进程加快,中关村不仅能够实现国内电信市场需求结构性升级,还能够应对来自国际市场的竞争压力,是带动整体创新网络升级的典型代表。由此可见,我国特定的母国优势在一定程度上能够促进本土化创新网络升级,从而为企业带来丰富的创新资源。

(2)相比于嵌入海外创新网络,利用母国创新网络实施研发国际化的协调成本和沟通成本较低。由于制度距离、文化距离的存在,企业嵌入海外创新网络需要一定的固定成本。企业海外布局的合法性、组织适应投入、资金分散化使企业国际化创新风险加大[25]。母国网络可以在很大程度上节省这一部分成本,降低企业研发风险,从而使企业拥有更多资金投入到国际创新活动中。

(3)我国技术发展逐步呈现国内、国际双循环相互促进的全新发展格局。依据双循环的内在机理,海外专利壁垒和技术封锁会提升我国企业研发不确定性,使企业持有海外创新资源的风险加大。获取海外创新战略资产原本是确保公司内部关键性资产的安全措施,但其中一部分资产往往演化成为风险资产,进而丧失确保公司国际化创新优势的功能。由于企业倾向于减少冗余或不良资产,因而在双循环机制下,我国企业在海外可能发生资源逃逸行为[26],即海外创新网络的战略地位下降,母国创新网络贡献度上升,从而增强企业国际化自主研发能力。

据此,本研究提出如下假设:

H1:我国跨国企业的母国创新网络对企业国际化创新绩效具有正向影响。

1.2 高管国际化经验的调节作用

跨国企业高管团队呈现出显著国际化趋势。整理国泰安(CSMAR)上市公司董监高个人特征数据发现,近年来,上市公司聘用海归高管的数量呈上升趋势,2019年相关企业数量达3 854个,企业高管团队国际化趋势不断增强。基于高阶理论,越来越多的研究发现,企业高管的海外背景会显著影响企业决策和绩效[27]。例如,代昀昊、孔东民[28]发现,海归高管与企业投资效率具有正相关关系,海归高管往往通过抑制企业过度投资提高企业投资效率;贺亚楠等[29]认为,海归高管拥有先进的管理知识且与本土联系较弱,可以解决企业投资短视问题,提高企业创新效率,进而通过抑制研发操纵行为提升企业创新绩效。综合现有研究观点,本文认为,高管国际化经验可以从人力资本效应、知识溢出效应、网络效应3个方面调节母国创新网络对企业国际化创新绩效的影响。

(1)有利于产生国际化创新的人才资本效应。企业通过吸纳具有国际化背景的高管形成国际化高管团队,培育企业国际化发展必需的人力资本。高管团队凭借其国际化视野,推动企业面向国际市场,实现研发国际化,从而促进企业国际化创新活动。同时,国际化高管团队所具有的异质性和信息多样性,有助于我国企业在国际化创新过程中作出高质量决策,避免研发过程的高风险,从而提升企业风险承担能力[30]。

(2)有利于转化为企业国际化创新的知识库。高管具有海外学习、工作或科研经历,这些知识沉淀下来,在跨国企业内外部形成一个海外经验创新知识网络,为跨国企业提供的先进知识技术和前沿科研信息,对我国企业国际化创新具有知识溢出效应[31]。

(3)有利于海外社会网络构建。高管积累的人脉有利于跨国企业海外网络构建,通过人际、社交获取难以复制的商业信息资源,进而帮助企业高效利用海外社会网络并提高合作网络多样性,接触到更多资源与信息,对母国创新网络资源进行补充,从而降低企业国际化创新难度[32]。据此,本研究提出如下假设:

H2:高管国际化经验在母国创新网络与国际化创新绩效的关系间起正向调节作用。

1.3 企业数字化的调节作用

近年来,我国数字经济迅猛发展,大量企业通过数字技术嵌入业务流程和研发活动完成价值描述、价值传递、价值创造和价值实现[33]。数字技术以互联网和通信基础设施为主要载体,应用区块链、云计算、大数据、物联网,实现对企业国际化创新的渗透。

(1)数字技术具有较高的关联性和可扩展性,更容易促使创新网络形成。在母国创新链中,数字技术能够促使同一家企业的上下游技术创新伙伴产生联系,扩大母国创新结网边界,从而获取更多资源。面对规模庞大的外部资源,数字技术能够高效识别创新机会和独特资源,降低企业机会和资源搜寻成本[34]。

(2)企业数字化能够提高企业在国际化创新过程中的信息沟通效率,强化内外部联系。数字设施、数字培训能够促使企业内部信息流通速度加快,部门间信息透明度得以提升,促使企业高效参与母国创新合作(戚聿东、肖旭,2020)。同时,数字化能够促使国内、国外创新网络关联性提升,使企业在母国创新网络中进行国际化研发的同时,有效利用国际创新网络实现国内、国际两个创新网络的互联互通,从而减少因地理距离和文化距离等带来的信息不对称。

(3)数字化具有开放性、扩张性特征,不仅能带来新的创新合作伙伴,而且能够与国内国际两个市场对接。在网络效应下,由于成本高、市场需求迭代速度快,企业获得国际化创新收益的周期较长。数字化可以促使企业与国内外资本、产品市场高效对接,精准捕捉市场动向,加快企业产研转化速度,实现增值收益,获取稳健的金融支持,从而为企业可持续国际化创新提供动力。

据此,本文提出以下假设:

H3:企业数字化在母国创新网络与企业国际化创新的关系间起正向调节作用。

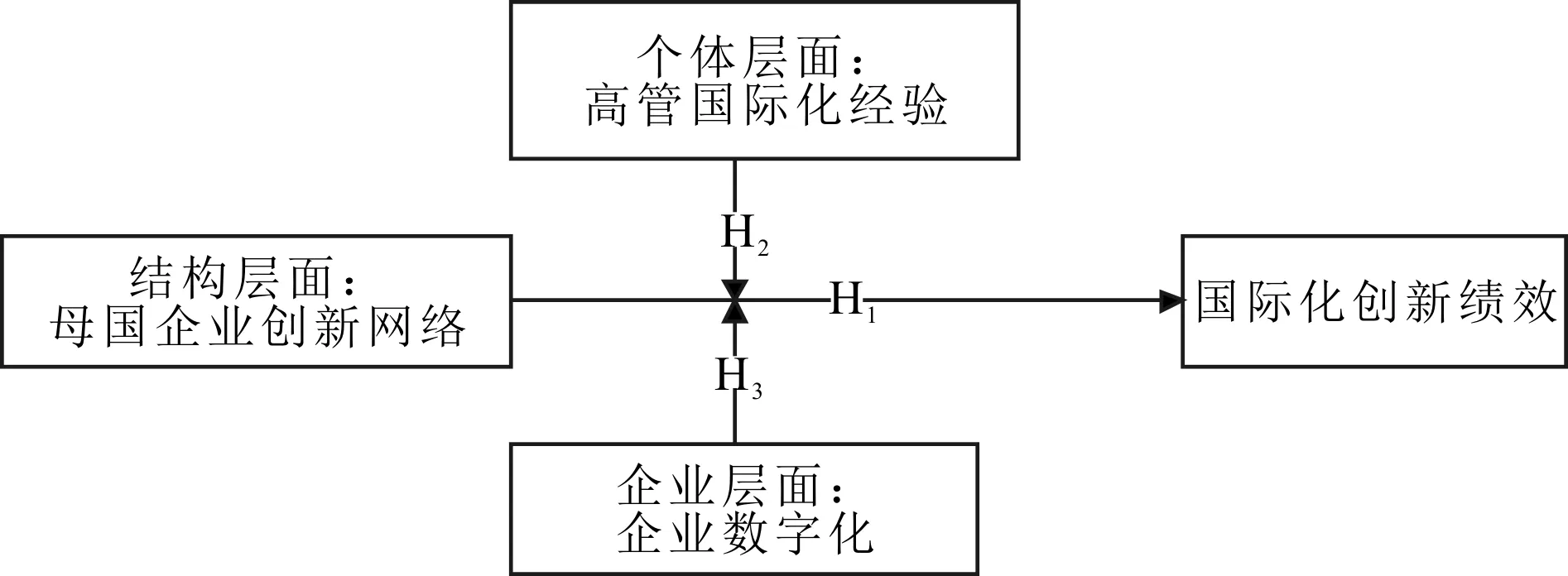

综上,本研究理论模型如图1所示。

图1 理论研究模型Tab.1 Theoretical model

2 研究设计

2.1 数据来源与样本选择

基于样本数据可获得性,本文选取2010—2019年我国电子信息产业上市公司作为研究样本。样本选择主要基于以下考虑:一方面,参考2010年发布的《国家知识产权战略纲要》,2010年以后,我国企业海外布局规模进一步扩张,有海外研发产出的企业数量增多,而2020年的许多专利数据尚未公布,为保证样本数据的准确性,本文以2010—2019年作为时间窗口。另一方面,国家知识产权局2015年发布的专利密集型产业主要统计数据报告显示,电子信息产业属于专利密集型产业。2018年信息技术领域专利态势分析报告指出,信息技术企业已成为我国PCT申请的主要力量。在专利密集的情况下,企业当年进行海外专利布局的可能性提升,可以在一定程度上确保样本数据质量。电子信息产业属于国家重点产业,以该产业为样本进行实证研究,得出的结论对我国重点产业参与国际竞争、增强核心自主研发能力具有较高的参考价值。

本研究专利数据来源于大为Innojoy专利搜索引擎,并利用Wipo官方网站、国家专利检索平台、润桐专利数据网等对样本企业海外专利信息进行校对。企业专利合作人信息利用Soopat专利检索平台的申请人合作分析功能进行手工收集。海归高管、企业数字化、财务指标、企业性质等相关信息来源于国泰安CSMAR数据库、Wind数据库、CNRDS数据库、巨潮咨询网、和讯网。对于样本缺漏的财务数据,本文采用上市公司官网披露的年报数据进行补充。

为确保数据的真实性,本文对样本进行如下处理:一是剔除2010—2019被ST、PT处理的上市公司,上述企业年报数据可能出现异常值;二是剔除当年无PCT专利申请行为的观察值;三是剔除相关数据披露不全的观察值。最终,得到474个非平衡面板观察值。

2.2 变量设计

(1)因变量:国际化创新绩效(lnpct)。目前,国际化创新绩效测量方法较多,如专利申请数、海外新产品销量占比、新产品数量等。考虑到企业不一定会对外披露新产品销售信息,而专利是测度企业创新绩效的有效工具[35],因而采用样本上市公司当年PCT申请量作为国际化创新绩效衡量指标。为消除异方差的影响,对企业PCT申请量取对数,以此作为国际化创新绩效衡量指标。

(2)自变量:母国创新网络(net)。参考已有研究,企业创新合作网络规模越大,合作广度越大,企业所能接触到的异质性创新资源就越多。因此,选用企业当年国内专利合作申请人数量衡量母国创新网络。国内专利合作申请人越多,企业能接触到的母国创新资源就越多。

(3)调节变量:高管国际化经验和企业数字化。高管国际化经验(foreignn)。参考已有研究,由于海归高管具有天然国际化倾向,拥有海外经历的高管往往具有国际化视野和知识。因此,采用企业海归高管数量作为高管国际化经验衡量指标。

企业数字化(digital)。国内许多学者提出了多种企业数字化水平测度方法。例如,王海花等(2021)将企业数字化设置为虚拟变量,利用Python检索当年企业年报或社会责任报告中是否有数字化建设的相关披露,若有则取值1,否则取值0。这种衡量方式虽然可以识别企业战略层是否关注数字化建设,但可能造成指标取值虚增现象。以上市公司吉比特2019年年报为例,该年报明确表示本公司暂未涉及区块链建设,若利用编程检索关键词的方式测度其是否涉及区块链建设,则会忽略关键词前面的正否陈述,容易造成数字化数据虚增。也有学者利用网络销售占比、员工信息化培训衡量企业数字化水平[36],但许多公司并未披露这一部分数据,数据获取较为困难。因此,本研究利用企业当年募集资金流向等信息,通过手工查阅上市公司年报和定期公告判断企业当年是否有数字化建设行为。

(4)控制变量。参考以往国际化创新绩效相关研究[37],本研究选取企业规模(size)、吸收能力(R&D)、海外扩张意愿(oversea)、盈利能力(ROE)、境外投资者占比(foreq)、企业业绩(Tobin'q)作为控制变量,并控制年度效应(year)。

2.3 模型构建

本研究构建基准模型如下:

lnpct=α0+α1size+α2R&D+α3oversea+α4ROE+α5foreq+α6Tobin'q+α7year+ε

(1)

其中,α0为常数项,ε为随机扰动项。假设H1和H3的检验模型构建如下:

lnpct=β0+β1net+β2size+β3R&D+β4oversea+β5ROE+β6foreq+β7Tobin'q+β8year+ε

(2)

其中,假设H1的检验结果可以通过模型(2)的回归结果得到,假设H3的检验结果需要通过对模型(2)进行分组回归后,进一步对系数差异进行检验得到。假设H2的检验模型构建如下:

其中,INTER1为母国企业创新网络与海归高管的交互项,记为net*foreignn。

lnpct=φ0+φ1net+φ2digital+φ3INTER1+φ4size+φ5R&D+φ6oversea+φ7ROE+φ8foreq+φ9Tobin'q+φ10year+ε

(3)

表1 变量说明Tab.1 Variable description

3 实证检验结果与分析

为保证实证分析结果的严谨性,本文借鉴相关研究成果,对数据作以下处理:①在构建检验调节效应的交互项前,对自变量和调节变量进行中心化处理;②对所有变量进行方差膨胀因子(VIF)检验,发现各变量的VIF值远低于10,证明本研究模型变量不存在多重共线性问题;③观察因变量特征发现,许多企业当年PCT申请量仅一项,即因变量存在大量0值堆积。因此,选用Tobit回归对假设H1和假设H2进行估计,并采用SUEST方法对假设H3进行组间系数差异检验。

3.1 描述性统计分析

由表2可知,样本企业国际化创新绩效的平均值为1.638,标准差为1.780,表明经取对数处理后的国际化创新绩效离散程度较小。最大值达8.136,即最大PCT申请量达3 141件,表明我国电子信息产业行业巨头与中小企业的国际化创新绩效存在巨大差异。样本企业中,母国合作网络规模平均数为2.763,即每个企业每年平均有3个专利合作申请人,但企业母国合作网络标准差为4.599,最大值为23,最小值为0,说明创新资源分布不均现象在电子信息行业较为突出。企业高管国际化平均值为2.139,标准差为2.061,样本中高管国际化四分位数为0,中位数为1,总体显示电子信息行业企业雇佣海归高管的现象普遍存在。数字化为虚拟变量,平均值为0.591,表明2010—2019年电子信息产业企业数字化现象较为普遍,这与行业特性相关。

3.2 相关性分析

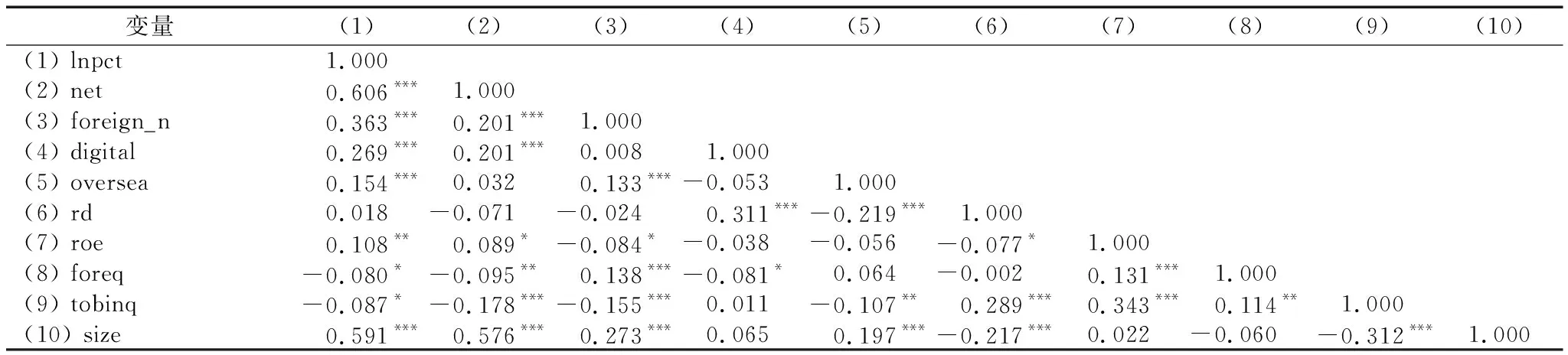

表3为因变量、自变量、调节变量与控制变量间的皮尔逊(Pearson)相关系数。其中,各变量间的相关系数均处于临界值0.7以下,且共线性检验中VIF值均远小于10。因此,可以判断模型不存在多重共线性问题。自变量母国创新网络(0.606,p<0.01)和调节变量高管国际化(0.363,p<0.01)、企业数字化(0.269,p<0.01)均与因变量国际化创新绩效呈显著正相关,初步支持本研究假设。

表2 描述性统计结果Tab.2 Descriptive statistical results

表3 相关性分析结果Tab.3 Correlation analysis results

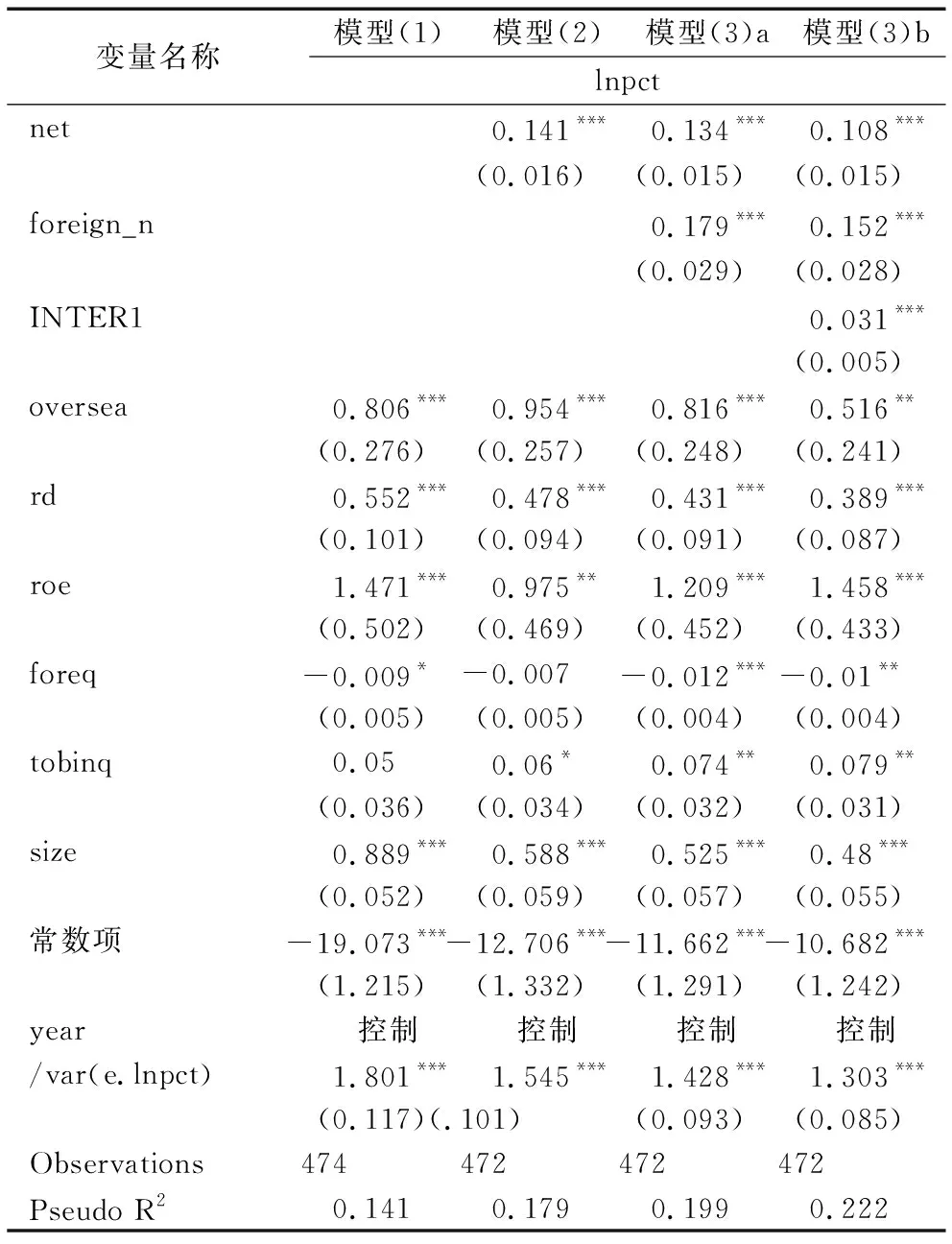

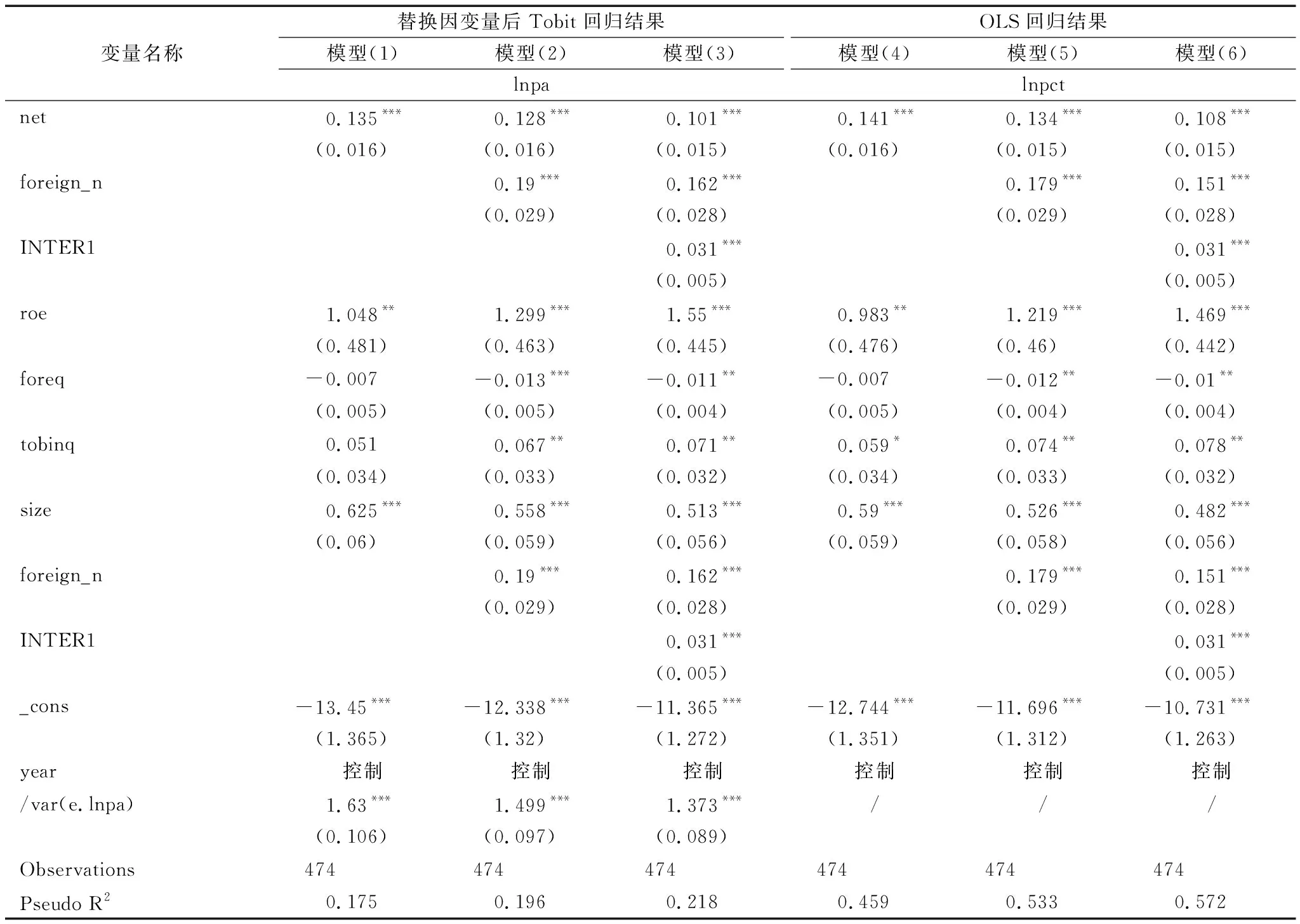

表4包含3个主要模型,模型(1)为基准模型,模型(2)用于检验假设H1,模型(3)由两个子模型构成,用于检验假设H2。

模型(1)仅纳入国际化创新绩效与控制变量,在控制变量中,除企业业绩Tobin'Q外,均对国际化创新绩效具有显著影响。模型(2)纳入自变量母国企业创新网络,检验国际化创新绩效与母国企业创新网络之间的关系,检验结果显示:母国企业创新网络(net)系数显著为正(0.141,p<0.01),说明母国企业创新网络与企业国际化创新绩效呈正相关,假设H1得证。模型(3)在模型(2)的基础上纳入高管国际化(foreign_n)及母国创新网络与高管国际化的交互项(INTER1),检验高管国际化在母国企业创新网络和国际化创新绩效之间的调节作用。结果显示:交互项系数显著为正(0.031,p<0.01),说明高管国际化在母国创新网络和国际化创新绩效的关系间起正向调节作用,假设H2得证。对于控制变量而言,企业规模、吸收能力、海外扩张意愿、盈利能力在所有模型中的系数均显著为正,表明企业规模越大,吸收能力和盈利能力及海外扩张意愿越强,就越有利于企业国际化创新绩效提高。企业业绩系数在基准模型中不显著,但在加入自变量后显著为正,表明企业业绩提升对企业国际化创新绩效具有正向影响。

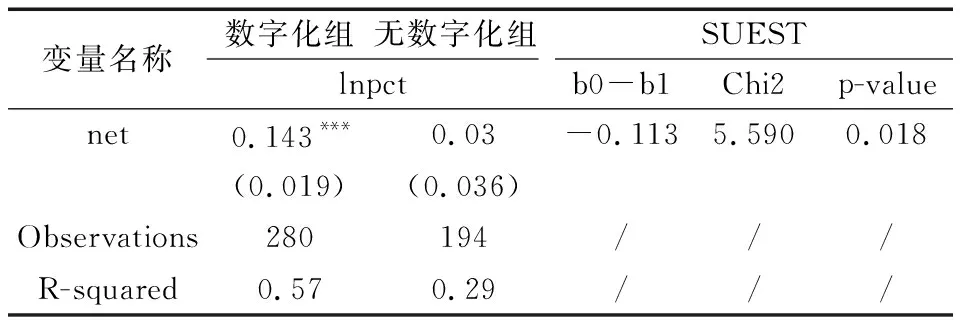

3.3 组间系数差异检验

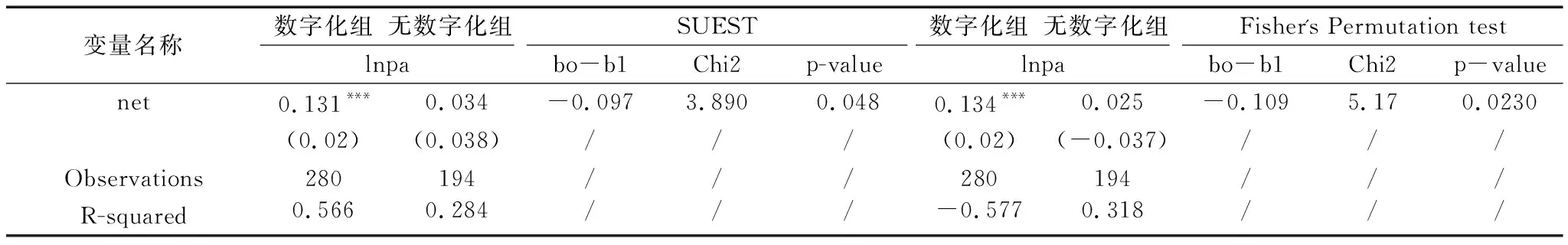

由于假设H3包含的企业数字化变量属于虚拟变量,无法直接通过多元回归检验其是否在母国企业创新网络和国际化创新之间起调节作用。因此,本研究采用分组回归方式,将观测样本数据分为数字化组和无数字化组进行回归。本文首先对面板数据进行去除个体效应的处理,再对两组回归的母国企业创新网络系数结果进行基于似无相关模型SUR的检验(见表5),发现数字化组的母国企业创新网络系数显著为正(0.143,p<0.001),且大于无数字化组的母国企业创新网络系数(组间系数差异显著性p=0.018<0.05)。因此,H3得证,即企业数字化在母国企业创新网络和国际化创新间起正向调节作用。

3.4 稳健性检验

为确保模型的稳健性,本研究采用替代因变量和更改检验模型两种方法对假设H1、假设H2、假设H3进行稳健性检验。

(1)对假设H1和假设H2的稳健性进行检验(见表6)。首先,将因变量替换为海外专利申请总量并取对数进行Tobit回归,检验结果如下:母国企业创新网络仍对企业国际化创新绩效具有显著正向影响(0.116,p<0.01);高管国际化与母国企业创新网络的交互项系数仍然显著为正(0.03,p<0.01),说明更换因变量后,高管国际化、企业数字化在母国企业创新网络和国际化创新绩效之间仍起正向调节作用。其次,对假设H1和假设H2所涉及的模型重新进行OLS回归,回归结果如下:母国企业创新网络仍对企业国际化创新绩效具有显著正向作用(0.141,p<0.01),高管国际化与母国企业创新网络的交互项系数仍显著为正(0.031,p<0.01)。通过以上检验,证明了假设H1和假设H2的稳健性。

表4 多元回归分析结果Tab.4 Multiple regression analysis results

表5 组间系数差异检验结果Tab.5 Test results of coefficient difference between groups

(2)对于假设H3,本研究同样采用更换因变量和更改检验方法两种方式进行稳健性检验。首先,将因变量替换为海外专利申请总数并取对数,以企业当年是否进行数字化为标准,将样本划分为两个子样本进行分组回归,并对回归结果进行基于似无相关模型SUR的检验(见表7)。检验结果发现,数字化组与无数字化组的母国企业创新网络系数差异显著(p=0.048<0.05),数字化组的母国企业创新网络系数(0.131,p<0.001)大于无数字化组的母国企业创新网络系数,说明企业数字化在母国企业创新网络与国际化创新绩效中起正向调节作用。其次,采用Fisher's Permutation test进行组间系数差异检验发现,数字化组和无数字化组的母国企业创新网络系数存在显著差异(p=0.023<0.05),母国企业创新网络在当年有数字化行为的企业中对国际化创新绩效具有更显著的促进作用(0.134,p<0.001)。因此,假设H3具有较强的稳健性。

表6 H1与H2稳健性检验结果Tab.6 Robustness test results of H1 and H2

表7 H3稳健性检验结果Tab.7 Robustness test results of H3

4 结语

4.1 结论

国际化创新是复杂的多环节创新活动,作为创新主体,企业需要考虑如何协调国内、国际资源以达到创新效率最大化等问题。同时,专利壁垒、技术壁垒对我国国际资源获取造成巨大阻碍,具有不平等性质的国际天价诉讼使我国企业在国际化创新过程中获取创新资源的成本不断增加。为解决上述难题,我国跨国企业迫切需要提升本土创新能力。本研究基于2010—2019年我国电子信息产业上市公司数据,实证研究母国创新网络对跨国企业国际化创新的影响,得出以下结论:

(1)跨国企业母国创新网络规模越大,其国际化创新绩效越突出,表明企业本土创新合作伙伴越多,其接触到的异质性创新资源就越多。这部分创新资源在我国产业转型升级、经济社会持续发展过程中逐步演化为优质资源。相对于海外创新网络资源,国内创新网络资源在国际化创新中具有特殊优势:一是本土创新资源能够高效、低成本地在创新主体间共享,而海外研发网络需要通过海外研发机构、海外并购等方式进行构建,不仅需要支付较高的协调成本和沟通成本,而且由于存在中间环节,国际间创新资源传输效率较低;二是本土创新网络能够为我国企业国际化创新提供上游创新资源支撑[38],而我国企业所接触到的海外创新资源大多属于创新链末端的应用型创新资源。上述优势产生的原因是,由于发达国家技术封锁,海外创新网络资源通常难以解决我国企业关键技术瓶颈问题。因此,母国创新网络能够提升我国跨国企业接触到基础性研发成果的可能性,帮助我国企业进一步解决关键技术“卡脖子”问题,引领国际新技术发展趋势,加快我国企业创新成果转化。不同于发达国家跨国公司利用母国资源实现利用式国际化创新,我国跨国公司利用上游母国资源是为了在国际创新场域中实现探索性研发。上述结论为“中国制造”向“中国智造”转变提供了理论依据,为我国跨国企业构建技术创新内外双循环机制提供了新的思路。

(2)高管国际化、企业数字化在母国创新网络与国际化创新关系间起正向调节作用。一方面,高管国际化能为企业带来国际化视野和知识,促进企业人力资本升级,进而使企业高效利用母国企业创新网络;另一方面,高管国际化带来的国际社会网络效应使企业可以接触到更多国际创新资源,使国内国际双循环相互促进的创新目标得以实现。企业数字化能够提高内外部信息流通效率,使母国创新网络内部、母国创新网络与海外创新网络之间的沟通效率大幅度提升,进一步畅通微观层面的企业创新双循环机制。本文丰富了企业国际化创新影响机制理论研究,可为企业国际化创新水平提升提供相关管理启示。

4.2 实践启示

(1)在国际化创新过程中,企业可以通过产学研合作、战略联盟等方式构建母国创新合作网络,通过挖掘母国创新资源,打通国内国际两种创新资源对接通道,进而构建“母国主、国际辅”的资源格局,解决技术受制于人的问题。同时,企业需要全面关注人力资本升级和数字化技术嵌入,将高管团队中的本土文化与海外文化冲突控制在较低水平,雇佣更多海归高管,实现高管团队异质性升级。加快数字化嵌入进程,打造高效的互联互通沟通机制,利用数字化技术激发企业国际化创新活力。

(2)政府应关注双循环在微观领域的实践,引导参与国际竞争的重点产业发展,发挥国有企业的基础性支撑作用,为参与国际化创新的企业提供上游创新资源支持。进一步发挥产学研联盟、创新合作区的创新规模效应,强化产业转型升级带来的资源升级效应,促使优质本土创新资源流向创新微观主体。同时,加快人才引进、海归回流,推进各地数字化基础设施建设,为企业高效利用国内国际创新资源实现技术赶超提供支持。

4.3 不足与展望

本研究在多种国际化理论的基础上,综合考虑多种创新要素对我国企业国际化创新的影响,但仍存在不足之处。在母国创新网络影响方面,本文仅探究了网络规模对企业国际化创新的影响,未研究网络深度、中心度、结构洞等其它网络度量指标的影响。未来研究可以深入探讨母国网络位置等对企业国际化创新的影响。