一位作曲家,两部歌剧:芬芳的“花园”歌剧还是“贴身”绸缎的戏剧

司马勤

早在上一个千禧年时——那也只不过就是20年前,但谁还在细数着过日子呢?——《美国音乐》年刊的编辑约稿,请我撰写一篇展望21世纪音乐未来景象的文章,但主题并不是预测将来会“听到”怎样的音乐。由于《美国音乐》的读者大多是音乐界专业人士,因而我这篇文章所涉及的是作曲家、演奏家、经纪人、主办方与乐评人未来将何去何从,以及建构出整个行业将要发展的方向。

如我所料,当年我的那些预测中有很多时至今日都毫无价值了:查克·贝里(ChuckBerry)的作品没有被纳入主流古典曲目;绝大多数的交响乐团也没有因为财政赤字而倒闭;唱片行业竟然还屹立不倒,尽管今天的科技发展与商业模式已经转向完全不同的方向。

但是,有一句当年的评语一直都萦绕在我脑海中。最近,它又突然冒出来,促使我不得不翻出20多年前的文稿。其实,那甚至并不是一句完整的话,只不过是一小片段。被访者提及古典音乐面临的“建构式历史议程的瓦解”(这些胡乱拼凑起来的术语源自哥伦比亚大学系列演出的策划人,可以理解)。重点是,在未来的日子里,演出场地将成为界定不同音乐流派最主要的指标。实际上,音乐听起来的效果如何,远没有是谁策划了这场演出以及在哪儿上演重要。

我必须提醒大家,当年的古典音乐演出刚刚涉足小型俱乐部时——还记得那些小酒吧或夜总会吗?——百老汇音乐剧也才跨进了歌剧院的大门。我记得当时挑选另类的演出场地与制作团队都是业界的大新闻。到了今天,纽约的原型艺术节(PrototypeFestival)与洛杉矶的工业艺团(TheIndustry)随心所欲地游走在歌剧与戏剧的界线上,这让当年的那些行为显得更加刻意造作。

可是,很少有机会能遇上1月底在纽约发生的个案。在同一天,作曲家瑞奇·伊昂·戈登(RickyIanGordon)有两部歌剧世界首演:纽约市立歌剧院搬演了《芬齐-康汀尼花园》(TheGardenoftheFinzi-Continis),以及林肯中心米兹·纽豪斯剧院上演的外百老汇制作《贴身内衣》(IntimateApparel)。这两部歌剧所选择的道路截然不同——我们把罗伯特·弗罗斯特(RobertFrost)的著名诗句反过来说——所以结果也完全不同。

直至几个月前,瑞奇·伊昂·戈登有两项壮举令人瞩目:他创作了大量具有跨界风格的歌曲,融合了艺术歌曲、百老汇及歌舞表演的众多元素;还有一部改编自约翰·斯坦贝克(JohnSteinbeck)经典小说的歌剧《愤怒的葡萄》,时长达四小时,该剧首演时曾赢得《洛杉矶时报》乐评人麦克·思维德(MarkSwed)令人费解的激赞,评论家认为这部歌剧可以再长一些。

在此期间,戈登还创作了不少规模比较小的歌剧以及一个备受赞誉的、改编自马塞尔·普鲁斯特作品的外百老汇音乐剧,但那些作品都没有吸引到主流观众的目光。2007年《愤怒的葡萄》首演之后,戈登与编剧迈克尔·科里(MichaelKorie)顿时成为歌剧界红人,受邀参与了一项崭新的联合委约计划,委约方是大都会歌剧院与林肯中心剧院。这项计划是彼得·盖尔伯(PeterGelb)于2006年接管大都会歌剧院后首批发起的新委约之一。不久之后,明尼苏达歌剧院(《愤怒的葡萄》委约方)宣布戈登与科里的《芬齐-康汀尼花园》将于2011年举行世界首演。

然后……就没有然后了。两人合作的第二部歌剧宣布延期至2013年,之后再次宣布变为无限期搁置,搁置的原因归咎于歌剧院的内部政策调整与人事变更。大都会这边同样也音讯全无。每一次大都会有关委约歌剧的重要新闻,大多是取消宣布(其中一个个案是因为艺术上发生分歧,另一个则是相关艺术家不幸离世)。在这些最初宣布过委约消息的作品之中,尼科·穆利(NicoMuhly)与克雷格·卢卡斯(CraigLucas)的《两个男孩》(TwoBoys)于2013年在大都会歌剧院舞台上亮相(2011年在英国国家歌剧院首演),马修·奥库安(MatthewAucoin)与莎拉·鲁尔(SarahRuhl)的《优丽狄茜》(Eurydice)终于在本演出季登台(此前在洛杉矶首演)。

当这次戈登的歌剧在林肯中心剧院首演的时候,科里的名字已经销声匿迹了。他们俩本来计划的主题(改编一部法国大师杜鲁夫的电影)早被搁置,取而代之的是获普利策大奖的林恩·诺塔吉(LynnNottage)于2003年在外百老汇演出的话剧《贴身内衣》。更有趣的是,演出没有在大都会歌剧院的舞台上演,而是搬去了林肯中心剧院中比较小型的、只能容纳299名观众的米兹·纽豪斯剧院,导演是托尼奖得主兼林肯中心剧院驻院导演巴特利特·谢尔(BartlettSher)——这一人选并非偶然,谢尔也经常执导大都会歌剧院制作。节目册中加上了附页,剧院艺术总监安德里·毕肖普(AndréBishop)在致辞中郑重宣布,这部由戈登谱乐的《贴身内衣》,是林肯中心剧院的首部歌剧制作。

与此同时,戈登与科里的《芬齐-康汀尼花园》也终于登上了舞台,联合制作机构为纽约市立歌剧院与国家意第绪人民舞台剧团(NationalYiddishTheatreFolksbiene),后者是美国有史以来连续运营时间最长的剧团。今天的纽约市立歌剧院没有固定的“家”,为《芬齐-康汀尼花园》特别选擇与故事有关联的场地也在情理之中。而人民舞台剧团的“家”正好是纽约犹太文化博物馆(MuseumofJewishHeritage)。两者一拍即合。该剧制作导演是市立歌剧院总监麦克尔·卡帕索(MichaelCapasso)。

《芬齐-康汀尼花园》最初是乔治奥·巴萨尼(GiorgioBassini)的一部小说,故事追溯了两个犹太家庭第二次世界大战反犹太主义时期在意大利的遭遇:中产阶级的其中一家谨慎应对各种世事变迁,而另一个富裕的贵族家庭则不太理会政治局势,直至悲剧发生的时候追悔莫及。这个故事后来被导演维托里奥·德·西卡(VittorioDeSica)拍成电影,捧回了1972年奥斯卡最佳外语片大奖。35年后戈登重温这部电影,立即发觉了故事里所蕴藏的舞台潜质。“这就是我的意大利歌剧”,戈登接受《纽约时报》采访时这样说——不过科里写的是英语剧本,音乐借鉴了20世纪中叶(主要是美国)的各种流行音乐风格。

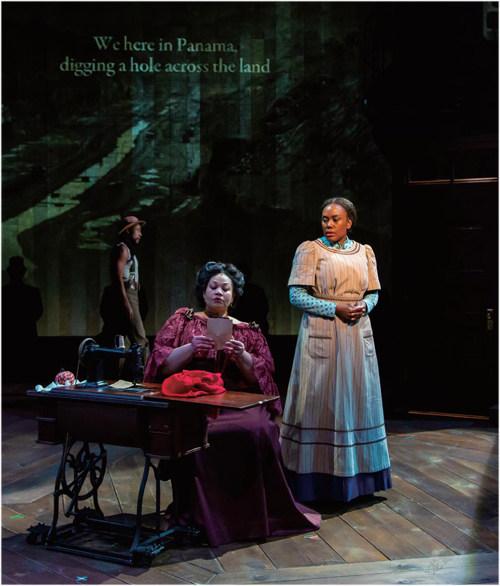

相比之下,《贴身内衣》是一部百分百美国风格的歌剧。故事取材自作家林恩·诺塔吉自己的家族史:女主角是20世纪初期从巴巴多斯移民至纽约的一个勤奋的女裁缝。她嫁给了一位来自加勒比海的劳工,结果丈夫却把她辛辛苦苦赚回来的钱在赌场挥霍一空(与此同时,她暗恋着一位正统派犹太裔布商,尽管两人心知肚明这段感情无法开花结果)。原版话剧让诺塔吉名声大噪,赢得了多项外百老汇奖项,包括担纲女主角的维奥拉·戴维斯(ViolaDavis)获得了外百老汇奥比大奖(ObieAward)与纽约戏剧委员会奖(DramaDeskAward)。

在短短几天之内欣赏戈登的两部歌剧有点像进行科学实验,操控这一实验的正是作曲家本人。两部作品具有反差的覆盖面却涉及了差不多所有可以想象的因素。首先是作品改编的媒介:戈登与科里的歌剧源自德·西卡的电影版,再加上巴萨尼原著小说里的一些细节;而诺塔吉的出发点则是她自己的话剧,提炼对白让音乐有更多空间,同时改动叙事架构,以容纳间奏乐和合唱团的解说性段落。

然后,我们还要考虑演出模式的不同:林肯中心剧院把《贴身内衣》这个相当宏大的故事“塞进”

一个有动力的“室内”剧目里。伴奏只有两台钢琴,演员阵容则有20人,舞台上的演员有时候感觉比在座的观众要多(因为防疫需要,剧院只能售出一小部分观众票,因此观众席上看起来人数不多)。《芬齐-康汀尼花园》的情况则刚好相反:它是一个相对完整的歌剧制作,伴奏乐队有15人,演员人数也相若;在首演当晚,纽约犹太文化博物馆内埃德华·沙弗拉剧院(EdwardSafraHall)座无虚席(这个剧院只比纽豪斯剧院多约一百个座位,但感觉上要大得多)。

聊起这两部歌剧,我还可以滔滔不绝:作为外百老汇剧目,《贴身内衣》更占据优势,因为有几周对观众售票的“试演”期。而《芬齐-康汀尼花园》则和大多数新歌剧的作品一样,到了首演那天就好像一个煮沸的高压锅一下子打开了锅盖。就连评论和媒体报道都有着很大的区别:《芬齐-康汀尼花园》吸引了乐评家,而《贴身内衣》的评论则全都来自剧评家。这大大降低了同一个人(至少从职业角度来看)同时看过两部作品的可能性。

真可惜,两种模式的鲜明差别成了重点。诺塔吉的剧本没有凸现艺术性,她只不过是一句接一句毫无技巧地铺排剧情。唱词没有特别的出彩,观众被打动只是因为故事的辛酸。科里的剧本就不一样了:措辞简直就是令人目不暇接的文学杰作,韵脚与节奏的动力让唱词一句接一句更为升华。一个是叙事文学配上音乐,另一个则是因为歌剧这个载体,让故事呈现了全新的生命力。

戈登是两部歌剧的唯一重叠的因素,在逻辑上人们可能会推测,这两部剧之间的差异归因于两位编剧。有些人甚至会留意到文化的碰撞:科里是歌剧界中身经百战的编剧,而诺塔吉则是首次跨界歌剧。但以上的推测都有点过于简单:《贴身内衣》试演期间,诺塔吉忙着排练一部关于迈克尔·杰克逊(MichaelJackson)的百老汇音乐剧。而《贴身内衣》的排练日,位于纽豪斯剧院楼上的林肯中心剧院大剧院搬演了由科里填词的百老汇音乐剧《飞越落日》(FlyingOverSunset)。

这两部歌剧要是对调了制作方,效果就会不一样吗?这一点我几乎可以确定。可是,歌剧与制作方都不会愿意对调。林肯中心剧院与纽约市立歌剧院都很清楚,每家公司可以为这两个故事带来的增值,它们也明白各自的目标观众会如何反应。无论如何,这两个制作在立项过程中肯定经历了不少改动。

***

我们今天是在讨论音乐与戏剧的关系。在欣赏戈登的这两部作品间歇(《贴身内衣》试演和《芬齐-康汀尼花园》首演),我在卡内基音乐厅发现了一对令人意想不到的艺术家配搭:一边是作曲家安德烈·普雷文(AndréPrevin)与编剧汤姆·斯托帕德(TomStoppard);另一边是女高音蕾内·弗莱明(RenéeFleming)与女演员乌玛·瑟曼(UmaThurman)。这是什么重大场合?正是普雷文的《佩涅洛普》(Penelope)纽约首演。这部作品是普雷文毕生的最后一部作品——确切地说应该是他最后一份草稿,因为当时作品没有完成。在我看过他的编辑大卫·费瑟洛夫(DavidFetherolf)在节目册的介绍后就更加怀疑,这部现在上演的完成版的作品有多少是真正出自普雷文的手笔。

普雷文与斯托帕德在1970年代曾经合作《好孩子都该爱护》(EveryGoodBoyDeservesFavour),它算不上是歌剧,只是一部含音乐的话剧。后来普雷文想为弗莱明创作一部独幕剧[弗莱明曾在他的歌剧《欲望号街车》(AStreetcarNamedDesire)中担任女主角],屡次力邀斯托帕德参与其中,直至他答应为止。

斯托帕德为《佩涅洛普》撰写的歌词具有他的典型风格,热情四溢,以至于原本应该是45分钟的独唱作品,全都配上音乐的话,时长就变成了两小时。这导致了普雷文(我猜,可能还有费瑟洛夫)拿出橡皮擦,将不少声乐演唱的段落改为口语独白。

当天下午的演出效果好坏参半。爱默生四重奏(EmersonStringQuartet)与钢琴家西蒙妮·迪纳斯坦(SimoneDinnerstein)在上半場演奏不同曲目,下半场参与《佩涅洛普》的演出令人佩服。弗莱明与瑟曼让我们欣赏到普雷文在声乐创作和电影配乐方面的多重天赋:弗莱明的歌唱段落富有诗意,十分优雅;瑟曼的戏剧性独白配上伴奏,唤起的音乐自信如同理查德·施特劳斯(RichardStrauss)的情节剧。只可惜,文本缺乏这种对比基础。作品没有严格遵循传统划分咏叹调和宣叙调,也没有对应感情起伏的对比。声乐段落与朗诵部分的分配好像任意而为,使得整部作品的戏剧性无法一气呵成。

值得称赞的是,这部作品绝对符合当今观众的戏剧品位。奥库安与鲁尔的《优丽狄茜》运用女性角度诉说奥菲欧的神话;普雷文与斯托帕德利用待在家中的夫人的女性角度把荷马史诗《奥德赛》的故事描述出来。最终,当天卡内基座无虚席的演出成为纪念普雷文最好的礼物:无论是在音乐舞台上或银幕上,他都是一代传奇大师。这部作品能否成为古典经典呢?别想太多。