一石之微

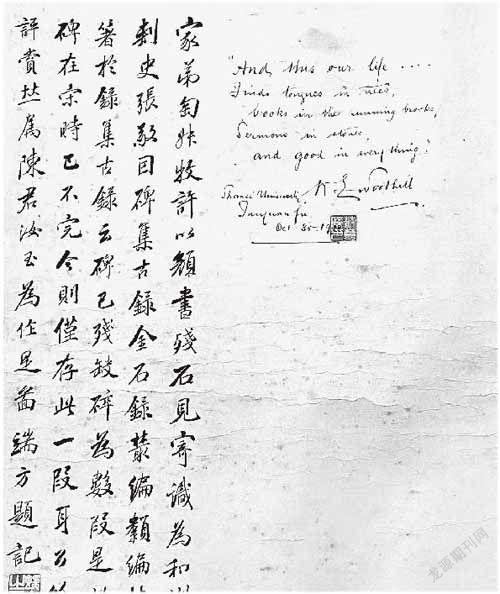

易福平兄发我一页图片,说得自辽宁省博物馆,其上有苏慧廉(William Edward Soothill)的题字,供我留存。

确实是苏慧廉的笔迹,这我熟悉,他的汉名印章,倒是第一次见。苏慧廉写的是英文,一时不能全识读,于是先释读左边的汉字:

家弟匋叔牧许以颜书残石见寄,识为《和州刺史张敬因碑》,《集古录》《金石录》《丛编》《类编》并著于录。《集古录》云碑已残缺,碎为数段,是此碑在宋时已不完,今则仅存此一段耳。公馀评赏,并属陈君汝玉为作是图。端方题记。

据端方题跋内容,可知说的是《赠和州刺史张敬因碑》,该碑为颜真卿楷书作品。如今碑石早佚,仅存拓片,拓片也非全碑整拓,仅几行三十余字。网上能查到拓片的图片,“北京故宫博物院藏,清长白端方旧拓本”。欧阳修《集古录跋尾》卷七有关于此碑石最早的记录:“碑在许州临颍县民田中,庆历初有知此碑者,稍稍往模之。民家患其践田稼,遂击碎之。余在滁阳,闻而遣人往求之, 得其残阙者为七段矣。”端方说“此碑在宋时已不完”,应该就是据此记录。欧阳修当时得七段,但到清末,“则仅存此一段耳”。端方的《匋斋藏石记》卷二十七中对这段残石有更详细的记录:“碑已残毁,现存之石,广三尺一寸,高尺寸不计。前后漫灭,惟中间八行,行存四五字。正书,径一寸八九分。……右碑于许州出土,王文敏、盛伯希皆以为鲁公书,而碑中并无年月。案:鲁公之殁在兴元元年,姑从二君之言,漫附于此。”

得到这段残石的是端方的弟弟端锦(一八六五至一九一一),时任河南知府。弟弟知兄长酷爱金石,于是宝剑赠英雄。端方得石后很欢喜,又拓印,又绘图,还遍征题咏。我说“遍征题咏”是有根据的,一九○八年《国粹学报》第四卷第十二期上有陈三立的一首诗,《陶斋尚书征题颜鲁公书和州刺史张敬因碑残段三十字》:

鲁公书势蛟鼉横,斫剑画锥起人敬。

一朝光气满山川,千载残碑出坑穽。

摩挲失喜寄青氈,河永江間夸季孟。

尚书孝友更思贤,岂徒凤墅备搜证。

(石为尚书弟许州牧所得。)

《瑞安市文化志》亦记载光绪二十一年(一八九五)进士胡调元(字榕村,一八六二至一九三0)在分发江苏候补时,因端方“命题《天发神谶碑》及《张敬因碑》,大加赞赏,不久摄篆金坛”。当时端方为两江总督,是他的上司。

苏慧廉的题字应是此次“遍征题咏”中的一个部分。

传教士、汉学家苏慧廉在中国生活三十年,能读中国典籍,讲流利中文,但不会写汉字,因此他写的是英文:“And this our life ...... finds tongues in trees, books in the runningbrooks, sermons in stones, and good in everything.”落款:“山西大学堂,苏慧廉,时在太原府,1910 年10 月30 日。”

一九一0年十月,苏慧廉还在山西大学堂西学斋总教习(即校长)的任上,但已是尾声,是年底,李提摩太(Timothy Richard)兑现创校时的诺言,将大学堂交还山西政府。

苏慧廉题字的内容出自莎士比亚名剧《皆大欢喜》,在第二幕第一场,过着流放生活的老公爵对大自然生发咏叹,暂借朱生豪的译文:

我们的这种生活,虽然远离尘嚣,

却可以听树木的谈话,溪中的流水便是大好的文章,

一石之微,也暗寓着教训;

每一件事物中间,都可以找到些益处来。

苏慧廉不愧是大汉学家,他摘题莎翁这一段,说明他懂一块残石之于中国文化的微言大义。

以前写苏慧廉传记时,读到些苏氏与端方的材料,以为两人是“次密接”的关系:

端方任陕西巡抚时保护过传教士,庚子年八国联军进入北京城时,传教士投桃报李,时正旅居北京的敦崇礼(Moir Duncan)见外国士兵正要洗劫端方的住宅,于是向指挥官打招呼。敦崇礼是山西大学堂的创校校长,苏慧廉是他的接任者。

苏慧廉的女儿谢福芸(Dorothea Hosie)在她那本著名的《名门》(TwoGentlemen of China )中也写到端方,是翁同龢的侄孙翁斌孙与她聊天时述及,说他是满族人中的一个异类,很有智慧,“从来都不相信义和团那一套招摇撞骗的把戏”。

辛亥年,他奉命前往四川进剿革命党。四川是辛亥年那场革命的始源地。当时,四川的铁路沿线,乃至整个省份都处于一片混乱之中。形势之复杂,危机之严峻,端方是有着清醒认识的,但他还是义不容辞地去了。他从北京带去了军饷,到了四川以后,就把全部的军饷交给了自己的部下向士兵发放。他虽然不在乎钱财,却没有意识到自己的部下都是一些无耻之徒,他们克扣了大部分的军饷,士兵们拿到手的只是很少的一部分。很快,一些士兵发现没有拿到足够的军饷,就愤而当了逃兵;但有一部分暴躁的士兵直接找到端方索要军饷。端方说自己手上并没有任何钱财,这其实是事实。但那些士兵早已恼羞成怒,把刀架到端方的脖子上问他到底是要钱还是要命。端方说,这种情况下,恐怕只能把自己的脑袋给他们了。哗变的他们迟疑了一下,最后杀死了端方。临刑前的端方,就像“泰坦尼克号”上的那些乐队一样,唱起了歌,表现出了极大的无畏,告诉那些乌合之众自己并不惧怕死亡。我不知道这样的结局到底是不是真实的,但无论如何,端方确实是一个勇敢的人。

谢福芸笔下的“端方授首”缘由及场景,与读革命史长大的我们习见的有点不一样。

都说保路运动是压死清王朝的最后一根稻草,一九一一年九月七日,发生成都血案,四川局势濒于失控。九月十日,朝廷将四川总督赵尔丰免职,命督办粤汉川汉铁路大臣端方署理,率湖北新军第八镇第十六协第三十一标及三十二标一部至资州(今资中)平乱。有研究者认为,正是因为端方带走了新军中的主干,导致武昌城防空虚,才有十月十日武昌起义的成功,由此一个王朝与一个时代共同倾覆。孙中山说:“武昌之功,乃成于意外。”孙中山都没想到,更遑论端方了。

端方更没料到的是自己此刻已行走在人生的边缘。十一月二十七日新军哗变,端方与其弟端锦在资州东大街天上宫“文命诞敷”牌楼通衢下被部将刘怡凤等枭首。同时遇难的端锦就是前面提到的将《赠和州刺史张敬因碑》残石送给端方的弟弟。《清史稿》这样记载端锦:端锦,字叔絅。河南知府。赴东西各国考路政,著日本铁道纪要。从兄入川,变作,以身蔽其兄,极口詈军士无良,同被杀。事闻,赠端方太子太保,谥忠敏;端锦,谥忠惠。

坊間有传闻,端方被杀之前曾求饶说他的祖先是汉人,姓陶。苏慧廉的妻子路熙(Lucy Farrar Soothill)在回忆录《中国纪行》(A Passportto China )则说自己与苏慧廉在伦敦曾接待过一个翻译,他自称亲眼目睹了这幕惨剧。“士兵无理索要军饷,端方不给,士兵就抓住他叫他跪下。他坚决地说:我只跪皇帝。于是士兵们杀了他。”

早年读到路熙这段回忆时,我以为苏慧廉仅是个听众,现在看见这页题跋,才知两人是旧识。苏慧廉的英文题记落款一九一0年十月三十日,他没有想到,一年之后,他的同龄中国朋友就身首异处了。那一刻,不知他是否想起当年为端方写下的莎翁题句:“一石之微,也暗寓着教训。”那是一个远离权力中心,在大自然中过着流放生活的老公爵的生命感悟。

端方死于一九一一年十一月二十七日,两兄弟的头颅被分开装入两只盛了麻油的铁筒。据有关文献记载,援川鄂军从资州东返武昌期间,沿途各县镇军民多要求开匣参观人头,有时还照相留念。一九一二年一月二十八日,援川鄂军回到武昌,带队的陈镇藩立即晋见黎元洪,献上端方首级。

这是哗变者献给新时代的“投名状”,这也是迟暮时代给自己端上的最后一道祭品,此刻,两颗被麻油浸泡了一个月的头颅,正血肉翻飞、面目模糊。王国维后来有首长诗《蜀道难》记此事,其中“戏下自翻汉家帜,帐中骤听楚人歌”“朝趋武帐呼元戎,暮叩辕门诟索虏”,说的就是难料的世变与叵测的人心。

近年,端方研究方兴未艾,其中有关于他的朋友圈,也有提及他的西人朋友,如福开森、莫理循、内藤湖南等,惜一手材料不多。这件缺头少尾的题跋的出现,或许能为进一步还原端方与他的时代提供一点线索。

(《寻找·苏慧廉》修订版,沈迦著,生活·读书·新知三联书店二0二一年版)